高三生物种群和群落.docx

《高三生物种群和群落.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三生物种群和群落.docx(42页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高三生物种群和群落

第三部分稳态与环境

专题十三种群和群落

●考纲解读

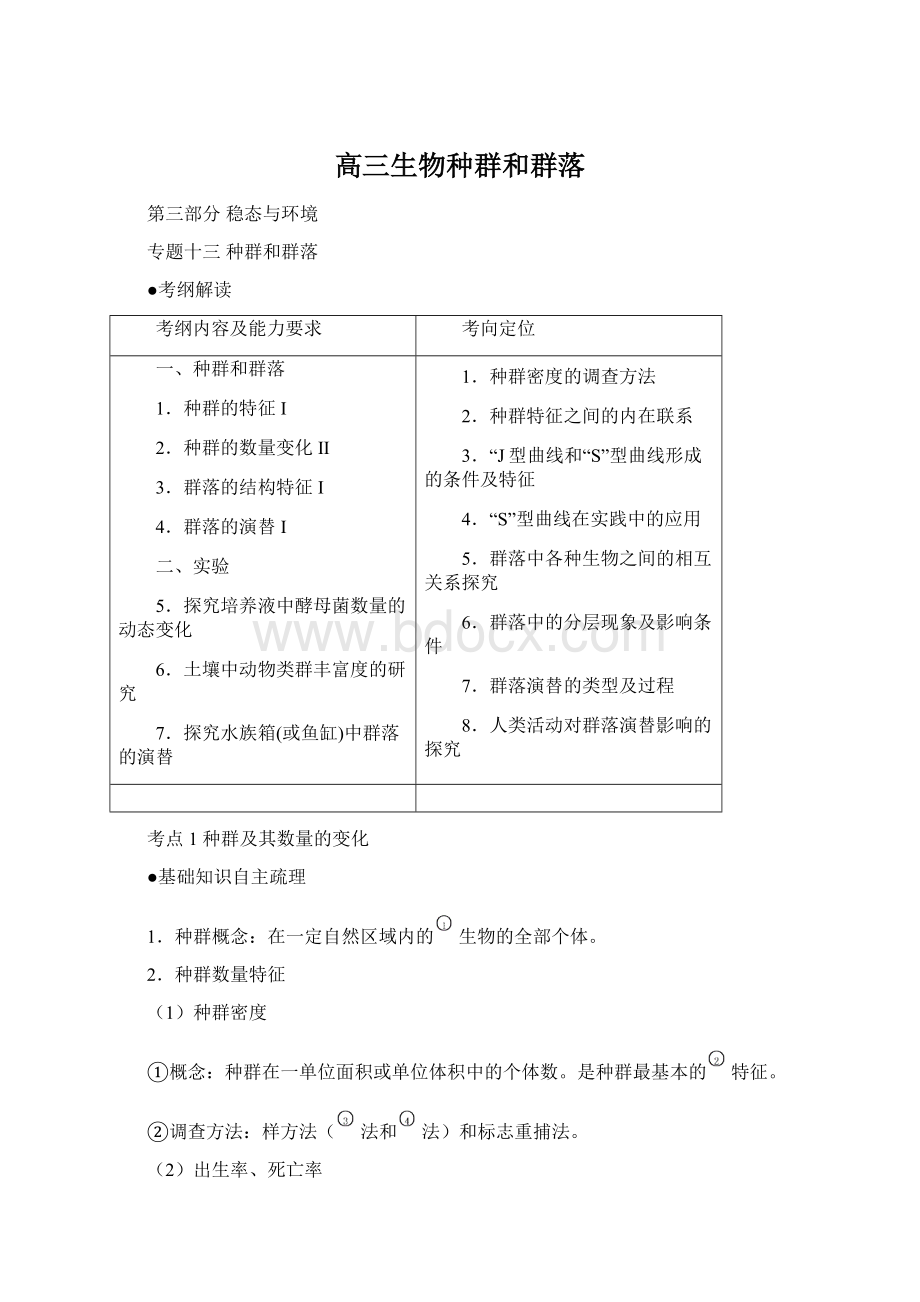

考纲内容及能力要求

考向定位

一、种群和群落

1.种群的特征I

2.种群的数量变化Ⅱ

3.群落的结构特征I

4.群落的演替I

二、实验

5.探究培养液中酵母菌数量的动态变化

6.土壤中动物类群丰富度的研究

7.探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替

1.种群密度的调查方法

2.种群特征之间的内在联系

3.“J型曲线和“S”型曲线形成的条件及特征

4.“S”型曲线在实践中的应用

5.群落中各种生物之间的相互关系探究

6.群落中的分层现象及影响条件

7.群落演替的类型及过程

8.人类活动对群落演替影响的探究

考点1种群及其数量的变化

●基础知识自主疏理

1.种群概念:

在一定自然区域内的生物的全部个体。

2.种群数量特征

(1)种群密度

①概念:

种群在一单位面积或单位体积中的个体数。

是种群最基本的特征。

②调查方法:

样方法(法和法)和标志重捕法。

(2)出生率、死亡率

①概念:

单位时间内新产生或死亡的个体数目占该种群个体的比率;

②意义:

是决定种群大小和的重要因素。

(3)迁入率、迁出率:

①概念:

单位时间内迁入或迁出的个体占该种群个体总数的比率;

②意义:

决定种群大小和种群密度的因素。

(4)年龄组成

①概念:

一个种群中各年龄期的个体数目的比例;

②类型:

、稳定型和;

③意义:

可预测种群数量的。

(5)性别比例:

种群中雌雄个体数目的比例。

3.种群空间特征:

组成种群的个体,在其生活空间中的位置状态或布局。

4.种群数量的变化

(1)研究方法:

构建数学模型步骤:

观察研究对象→提出问题→→根据实验数据用数学形式表达→。

(2)“J”型曲线:

①条件:

理想环境

②公式:

。

(3)“S”型曲线:

①条件:

有限环境

②定义:

种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线;

③K值:

又称,在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群。

(4)种群数量波动和下降的原因:

气候、食物、天敌、传染病等。

版本差异的内容

5.种群分布型(浙江科技版)

分布型是指种群中个体的空间配置格局,包括集群分布、随机分布和均匀分布三种类型。

在密度相同的情况下,种群可以有不同的分布型。

小空间尺度上种群的随机分布、均匀分布和集群分布如图所示:

(1)小空间尺度上生物种群的分布受到种群内和种群间的相互作用影响,受到物理环境的结构影响,或者同时受上述两个方面的影响。

(2)在大的空间尺度上,种群内的个体都是成聚集分布的.如北美洲大陆上的越冬和繁殖鸟,都集中分布在几个被称为“热点”的地区。

种群在热点地区有比非热点地区高得多的种群密度。

又如中国的大熊猫种群,就成群分布而集中生活在岷山、邛崃山、大小相岭和秦岭等山脉。

校对:

同种数量五点取样法等距取样法总数种群密度增长型衰退型变化趋势作出假设检验或修正Nt=N0λt环境容纳量最大数量

●自主检测过关

1.图中A表示的是一种鹰在一个群落中的情况,那么B可能代表的是()

A.是该种鹰的天敌种群B.是与鹰有互利关系的一个种群

C.群落中生产者数量变化的情况D.是被鹰捕食的一个种群

2.池塘养鱼,若要稳定和长期地保持较高的鱼产量,应采取的最佳措施是()

A.大量地增加鱼苗的投入量B.大量地投入鱼的饲料

C.及时、适量地捕捞出成鱼D.大量地增加池塘的水量

3.某科技小组在调查一块方圆为2hm2的草场中灰苍鼠的数量时,放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50只,将捕获的灰苍鼠做好标记后在原地放生。

5天后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了39只,其中有上次标记的个体13只。

则该草场中灰苍鼠的种群数量最接近()

A.50只B.42只C.92只D.160只

4.(2007年广州一模)下列关于种群和物种的描述,正确的是()

A.一个个体具有该种群基因库中的全部基因

B.两个池塘中的所有鲤鱼是同一种群、同一物种

C.东北虎和华南虎两个种群基因库中的基因可以交流,所以它们是同一物种

D.不同物种间有生殖隔离,所以不同物种之间不能产生后代

5.下面是反映人与环境关系的三种模式图,请分析回答:

(1)下列对“环境容量”的理解错误的是(多选)()

A.环境容量是指生态系统对人口的承载能力

B.随着生产的发展,环境容量在不断加大

C.人类可以局部地改造环境,从而使人口数量超越环境容量

D.生态环境的平衡是人类生存的前提和人类改造自然的基础

(2)按照人与环境关系的理想程度排列,三种模式的顺序依次为

A.I、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、I、ⅢC.Ⅲ、Ⅱ、ID.I、Ⅲ、Ⅱ

(3)环境对人类社会的发展有很大的制约作用,保护环境十分重要。

下列解决环境问题的四条思路中你最赞成的是()

A.发展经济和保护环境二者并不矛盾,应该走边发展边治理之路

B.发展中国家经济相对落后,走先发展后治理的路子势在必行

C.环境效益比经济效益更为重要,必须把保护环境放在优先发展经济的地位上

D.地球自身有充分自我调节的能力,听其发展,顺乎自然

(4)如果按照人们对保护环境的重视程度排列,(3)的顺序是

1.D.被捕食者的数量总比捕食者多。

2.C解析:

考查“S”型增长曲线意义。

3.D解析:

种群密度=标志个体数×重捕个体数/重捕标志个体数。

4.C.解析:

本题考查评分考查种群和物种的定义。

种群是指在一定时间和空间内的同种生物个体的总和。

物种是指在自然条件下能相互交配并产生可育后代的同一生物,东北虎和华南虎,由于地理隔离,但二者属于同一物种。

5.答案:

(1)BC

(2)A(3)C(4)CABD

●考点详解及类型讲解

一、种群概念及其特点

1.种群概念的理解

(l)两个要素:

“同种”和“全部”

①“同种”:

指同一物种,即种群是物种存在的具体形式。

②“全部”:

指一个群体,包括该物种的幼体和成体等。

(2)两个条件:

“时间”和“空间”,即种群必须具有一定时空限制,离开一定的空间和时间的种群是不存在的。

(3)两个基本单位

①种群是生物繁殖的基本单位。

②种群是生物进化的基本单位。

(4)两个方面

①内涵:

它具有种群密度、年龄组成、性别比例、出生率和死亡率等一系列特征。

②外延:

有复杂的种内关系。

2.种群的特点:

一个种群不是简单个体的累加,而是有发展、自我调节、动态稳定以及种群密度等一系列特征的有机整体。

问题探究:

1.判断种群和物种的标准是什么?

1.种群必须具备“三同”,即同一时间、同一地点、同一物种,物种主要是能否自由交配并产生可育后代。

2.个体的特征包括哪些?

2.个体具有性别、年龄、出生、死亡等特征。

二、种群特征之间的关系

相互关系可图示如下:

1.在种群的四个基本特征中,种群密度是最基本的特征。

种群密度越高,一定范围内种群个体数量越多,即种群密度与种群数量呈正相关。

2.影响种群数量变化的因素

①决定因素:

出生率和死亡率、迁入率和迁出率

出生率、死亡率以及迁入率、迁出率是决定种群大小和种群密度的直接因素。

出生率高、迁入数量多时,种群数量增加;反之,种群数量减少。

自然因素:

气候、食物、天敌、传染病等

②影响因素

人为因素:

如人工养殖

3.年龄组成和性别比例则是通过影响出生率和死亡率而间接影响着种群密度和种群数量的,是预测种群密度(数量)未来变化趋势的重要依据。

如下:

(1)年龄组成

①增长型:

出生率>死亡率→增大

②稳定型:

出生率≈死亡率→基本不变

③衰退型:

出生率<死亡率→减小

(2)性别比例

①♀>♂→增长快

②♀≈♂→相对稳定

③♀<♂≈增长慢

问题探究:

3.种群数量变化、种群数量增长曲线、影响种群数量变化的因素之间的关系如何?

3.种群数量变化包括增长、波动、稳定、下降等;“J”型曲线和“S”型曲线只研究了种群数量增长的规律;影响种群数量变化的因素有直接的出生率和死亡率、迁入率和迁出率,也有间接的年龄组成、性别比例,还有外界因素等。

三、调查种群密度的常用方法

1.样方法—调查植物种群密度的常用方法

(1)两个概念

①样方:

样方也叫做样本。

从研究对象的总体中,抽取出来的部分个体的集合。

②随机取样:

在抽样时,如果总体中每一个个体被抽选的机会均等,且每一个个体被选与其他个体间无任何牵连,既满足随机性,又满足独立性的抽样。

(2)常用的取样方法

①点状取样法。

点状取样法中常用的为五点取样法。

这种方法适用于调查植物个体分布比较均匀的情况。

②等距取样法。

当调查对象的总体分布为长条形时,可采用等距取样法。

(3)适用范围:

植物和活动范围小的动物如蚯蚓,同时调查某种昆虫卵、作物植株上蚜虫的密度、跳蝻的密度等也可用样方法。

(4)计算样方内种群密度的平均值,即为该种群密度的估计值。

2.标志重捕法—调查动物种群密度的常用方法

在标志重捕法中,为保证标志个体与非标志个体在重捕时的概率相等,标志技术及其操作应注意:

(1)适用范围:

活动能力强、活动范围大的动物。

(2)标志物和标志方法必须对动物的身体不会对寿命和行为产生的影响。

(3)标志不能过分醒目。

因为过分醒目的个体,在自然界中有可能改变被捕食的概率,最终有可能改变样本中标志个体的比例而导致结果失真。

(4)标志符号必须能够维持一定的时间,在调查研究期间不会消失。

(5)根据重捕样本中标志者的比例,估计该区域的种群总数,可计算出某种动物的种群密度:

种群密度=标志个体数×重捕个体数/重捕中的标志个体数。

问题探究:

4.标志重捕法的使用条件是什么?

4.①标志个体在整个调查种群中分布均匀;②未标志个体和被标志个体都有同样被捕的机会;③调查期中没有迁入和迁出;④调查期间没有新的出生和死亡。

四、“J”型曲线和“S”曲线

1.曲线的比较

项目

“J”型曲线

“S”型曲线

前提条件

食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等理想状态

受空间、食物、天敌等制约的有限的自然状态

种群增长率

增长率为常数(无限增长)

随种群密度上升而下降;0和K时的增长率为0,K/2时增长率最大

K值的有无

无K值

有K值

曲线形成的原因

无种内斗争,缺少天敌

种内斗争加剧,天敌数量增多

联系

两种增长曲线的差异主要是因环境阻力大小不同,对种群增长的影响不同

2.种群数量变化规律在生产中的应用

(1)对于濒危动植物而言,由于环境污染、人类破坏等,造成环境对于此种生物的K值变小,通过建立自然保护区等措施提高环境容纳量,是保护这些生物的根本措施。

(2)在“S”型曲线中,种群数量达到环境容纳量的一半(K/2)时,种群增长速率最大,资源再生能力最强。

因此,在野生生物资源合理开发利用方面,要保证捕捞或利用后,生物种群数量不得低于K/2,这样既可获得最大利用量,又可保持种群的高速增长。

问题探究:

5.自然界中生物种群的增长常表现“S型增长”的实质是什么?

5.由于环境条件有限,种群的增长率在各个阶段不相同所致。

6.能不能认为“S“型曲线的开始部分就是“J”型曲线?

6.不能,“J”型曲线反映的种群增长率是一定的;而“S”型曲线所反映的种群增长率是先逐渐增大后又逐渐减小的,所以不能认为“S“型曲线的开始部分就是“J”型曲线。

五、探究培养液中酵母菌种群数量的变化

(1)实验目的:

①通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。

②用数学模型解释种群数量的变化。

③学会使用血球计数板进行计数。

(2)实验原理:

①在含糖的液体培养基(培养液)中酵母菌繁殖很快,迅速形成一个封闭容器内的酵母菌种群,通过细胞计数可以测定封闭