优化方案届专题六 近代中国人民的进一步觉醒与探索中日甲午战争至五四运动前 第15课时.docx

《优化方案届专题六 近代中国人民的进一步觉醒与探索中日甲午战争至五四运动前 第15课时.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优化方案届专题六 近代中国人民的进一步觉醒与探索中日甲午战争至五四运动前 第15课时.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

优化方案届专题六近代中国人民的进一步觉醒与探索中日甲午战争至五四运动前第15课时

课后达标检测15

第15课时

民族资本主义的进一步发展和近代社会生活的变迁

(时间:

45分钟,满分:

100分)

一、选择题(每小题4分,共48分)

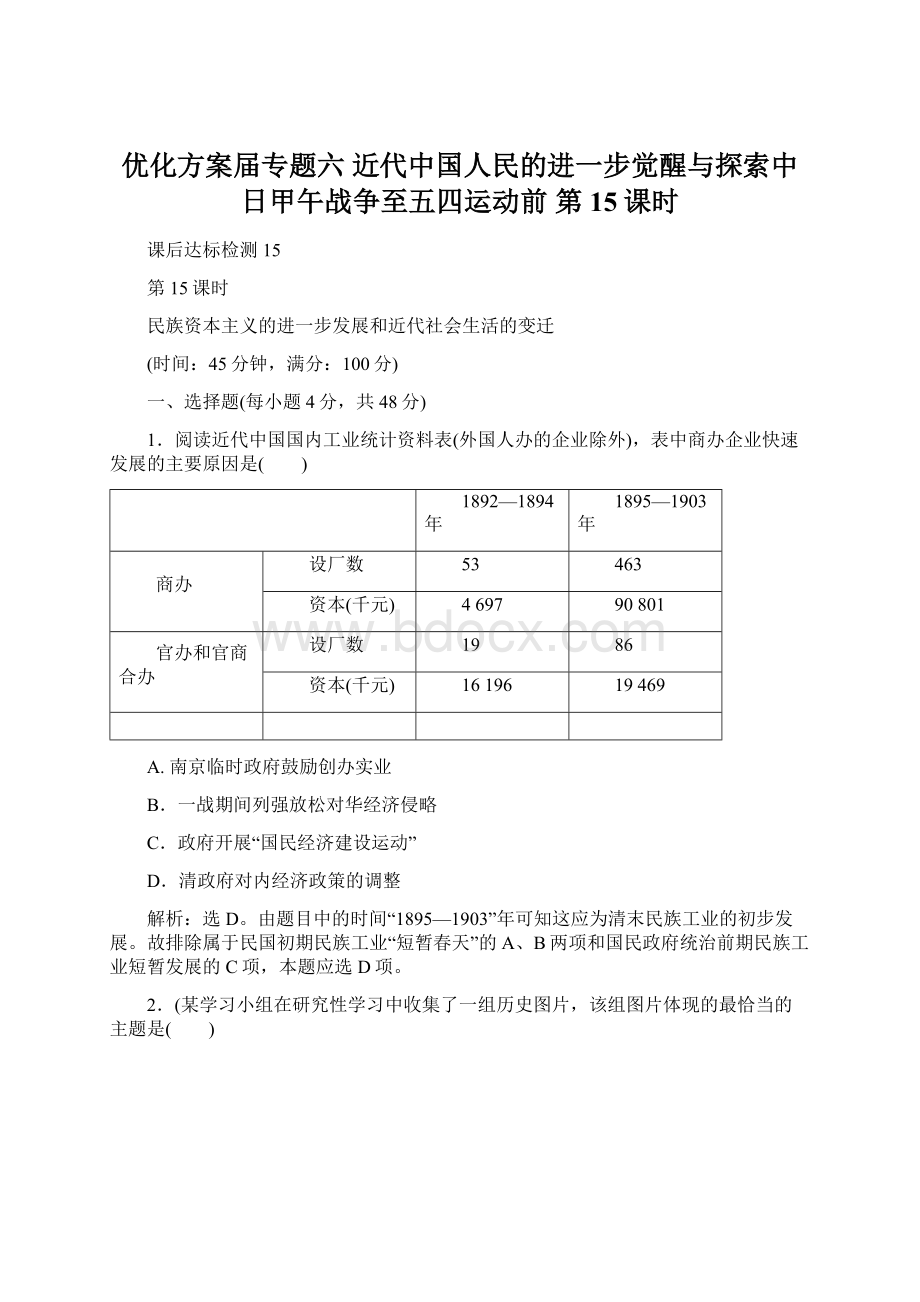

1.阅读近代中国国内工业统计资料表(外国人办的企业除外),表中商办企业快速发展的主要原因是( )

1892—1894年

1895—1903年

商办

设厂数

53

463

资本(千元)

4697

90801

官办和官商合办

设厂数

19

86

资本(千元)

16196

19469

A.南京临时政府鼓励创办实业

B.一战期间列强放松对华经济侵略

C.政府开展“国民经济建设运动”

D.清政府对内经济政策的调整

解析:

选D。

由题目中的时间“1895—1903”年可知这应为清末民族工业的初步发展。

故排除属于民国初期民族工业“短暂春天”的A、B两项和国民政府统治前期民族工业短暂发展的C项,本题应选D项。

2.(某学习小组在研究性学习中收集了一组历史图片,该组图片体现的最恰当的主题是( )

A.经济结构的变迁

B.列强的经济侵略

C.民族工业的兴起

D.自强求富的探索

解析:

选A。

该组图片依次反映了自然经济、外商企业、洋务企业和民族资本主义企业,因此反映了近代中国自然经济逐渐解体,使用机器生产的近代工业逐渐产生和发展,B、C、D项都是片面的理解。

3.下列漫画反映了我国近代以来的一种重要经济形式的发展趋势,对此理解正确的是( )

①这种经济对中国近代化的进程做出了重大贡献

②“实业救国”的道路越走越宽 ③新兴资本主义生产关系在夹缝中求生存 ④这种命运的根源是中国半殖民地半封建的社会性质

A.①②③④ B.①③④

C.①②④D.②③④

解析:

选B。

漫画中间的是一个小苗,而两边是两个巨大的阻碍力量,据此可以推知漫画反映的是近代中国的民族资本主义经济,所以①③④正确,而“实业救国”的道路在近代的中国是行不通的,故排除②。

4.(2015·广安模拟)下图为张謇创办的南通大生纱厂在1899—1930年间与外商占南通地区产量比例的变化示意图。

对其解读正确的是( )

①大生纱厂对列强经济侵略有抑制作用 ②外商纱厂一直在中国拥有绝对优势 ③国际环境影响了大生纱厂的发展 ④大生纱厂主导了南通的近代化

A.①②B.②③

C.①③D.③④

解析:

选C。

本题以数据柱状图的形式考查学生准确分析与理解的能力,材料中1912—1925年大生纱厂超过了南通外商纱厂。

一战结束,西方列强卷土重来后大生纱厂又衰落,反映了国际环境影响了大生纱厂的发展,大生纱厂是中国民族资本主义企业,对外国资本有一定的抵制作用,据此分析①③符合题意。

5.下图是中国民族资本主义发展趋势示意图。

其中B、C两个时期民族资本主义发展的共同原因是( )

A.清政府放宽民间设厂限制

B.爱国人士“实业救国”

C.民国政府倡导使用国货

D.列强暂时放松对中国的侵略

解析:

选B。

本题考查对图片信息的准确提取能力,B、C两个时期分别属于民族资本主义的初步发展和短暂春天时期。

A项只是民族资本主义初步发展的原因,C、D是民族资本主义出现短暂春天的原因,只有B项的“实业救国”才是民族资本主义初步发展和短暂春天两个时期发展的共同原因。

故答案选B。

6.1915年北洋政府颁布《权度(指度量衡制度)法》规定“权度以万国权度公会所制定铂铱公尺、公斤原器为标准”。

为照顾各地传统习惯,将权度分为旧制和新制,两制同时使用,并规定“所有公私交易……之权度,不得用以外之名称”。

这些措施( )

A.便利了欧洲列强的经济侵略

B.有利于推动国内贸易的发展

C.为四大家族的发展提供便利

D.影响了民族工业的正常发展

解析:

选B。

本题考查民国时期民族工业的曲折发展。

北洋政府统一度量衡,更多的是便利国内贸易与维护国家统一,对于列强对华经济侵略无明显影响,故A项错误;国内统一度量衡有利于商品交换和国内贸易,故B项正确;此时四大家族还未产生,故C项错误;统一度量衡有利于民族工业的发展,故D项错误。

7.1873—1910年,我国农产品出口总值呈不断上升的趋势。

促成这种趋势的因素不包括( )

A.列强对华经济掠夺加强

B.农产品商品化程度提高

C.自然经济进一步发展

D.世界市场最终形成

解析:

选C。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力,从题型而言属于否定式选择题,宜用排除法。

从材料中的时间1873—1910年,结合所学知识可以得出,此时正值中国民族资本主义企业兴起、初步发展之时,中国传统的自然经济进一步解体,所以C项说法错误,不符合史实,A、B、D三项表述正确,符合史实,但与题目要求不符,答案选C。

8.(2015·吉林毕业班联考)清末的上海,“无论其为官为商为士为民,但得稍有赢余,即莫不竟以衣服炫耀为务,即下至娼优隶卒,就其外貌观之,俨然望族之家”。

民国初年,这种社会现象较诸清末更是有过之而无不及,这种变化对社会发展的作用是( )

A.促进了市场繁荣

B.有利于普及西装

C.淡化了传统等级

D.交际活动增加

解析:

选C。

材料反映的是清末、民国初年,官、商、士、民在服饰上没有太大的区别,说明传统的社会等级在逐渐淡化,故C项正确;仅从服饰方面不能说明促进了市场的繁荣,故A项错误;衣服的一致性并不能说明有利于西装的普及和交际活动的增加,故B、D两项错误。

9.1900年蔡元培在“征婚启事”中提出:

第一,对方不缠足;第二,对方应识字读书、通文墨;第三,一夫一妻,自己不娶妾;第四,丈夫先死,妻子可以改嫁;第五,夫妻意见不合可以离婚。

这说明( )

A.废止缠足已经成为社会时尚

B.新文化运动的社会影响深远

C.传统婚姻观念受到新的挑战

D.封建思想的统治地位已动摇

解析:

选C。

从材料1900年的时间点可以排除两项,B项时间不符,1915年新文化运动兴起;D项应属于1911年辛亥革命的影响。

A项“废止缠足”只反映了材料中的部分信息,没有全面反映,本题应选C项。

10.(2015·眉山模拟)下图是一幅残缺的历史图片,有人认为它描绘的是中国近代的情景。

做出这一判断主要是依据图中的( )

A.服饰 B.发型

C.行为举止D.交通工具

解析:

选D。

本题主要考查学生获取图片信息的能力。

图片中描绘的是人力车,即洋车,又叫黄包车,是近代从西方传入中国的交通工具之一。

11.19世纪的蚌埠仅是个隶属于凤阳的偏远小镇,虽每逢集市,偶尔也有出售树木或木制家具的,但无人开设木行;1911年津浦铁路修成后,蚌埠一跃成为皖北水陆交通的枢纽,当地的木制商行鳞次栉比,成为著名的木竹集散地。

这最能说明( )

A.当地资本主义经济得到快速发展

B.便利的交通是推动近代化的重要因素

C.交通的发展促进了蚌埠资本主义的产生

D.木竹市场的形成推动了当地商品经济的发展

解析:

选B。

本题主要考查学生理解材料的能力。

根据材料可以看出,在19世纪的时候,安徽的蚌埠还是一个小镇,但在铁路开通后,很快发展成为了交通的枢纽。

所以答案选B。

12.(2015·郑州一模)1861年,由英国商人在上海创办的中文报纸《上海新报》在其创刊号上发布启事:

“开店铺者,每以货物不销,费用多金刷印招贴,一经风雨吹残,或被闲人扯坏,即属无用……似不如叙明大略,印入此报,所费固属无多,传阅更觉周密。

”这说明外资报刊促进了中国( )

A.商品市场扩大

B.经济结构转型

C.商业广告创制

D.推销技术革新

解析:

选D。

材料反映的是推销手段的变化,与商品市场扩大没有关系,故A项错误;材料没有体现中国经济结构的变化,故B项错误;在此之前,中国已经有商业广告,“创制”的说法不符合实际,故C项错误;从材料中可以看出中国推销手段以前是张贴告示的方式,而外资报刊提供了报纸宣传的新方式,故D项正确。

二、非选择题(第13题26分,第14题26分,共52分)

13.(2015·邛崃模拟)阅读下列材料,回答问题。

材料一 我国近代前期民族企业发展状况表

时间

创建企业(家)

投资总额(万元)

厂数

年均增长率

数额

年均增长

1872—1894年

53

2%

470.4

21.4

1895—1900年

104

17%

2300

383.3

1901—1911年

326

30%

8620

783.7

1912—1919年

470

60%

9500

1187.5

材料二 1914年,农商部发给华胜有限公司的采矿执照图

材料三 一战期间,我国创办的主要民族企业

材料四 第一次世界大战期间面粉出口增长表

材料五 1922—1925年,中国纺织业发展状况表

年代

纱锭数(枚)

占全国纱锭数百分比(华商+外商=100%)

1922年

1506634

63.1

1924年

1750498

59.7

1925年

1866232

55.9

1921年至1922年两年内,日本在上海新设纺织公司六个,在青岛新设三个……1919年,日本在华纱厂的纱锭数为332922枚,1922年增至621828枚,1925年更增至1268176枚。

……在商品倾销方面,帝国主义对华贸易总值,如果以1913年为100,大战期间最低的1915年为79.7。

但大战一结束,1919年立即增加到113.6,1922年激增到165.8。

——胡华主编《中国革命史讲义》

(1)根据材料一,概括中国民族资本主义在近代前期的发展趋势和主要状况。

(3分)

(2)根据材料二和所学知识,分析形成上述状况的原因有哪些?

(8分)

(3)根据材料三和材料四,分析一战期间我国民族资本主义工业发展的主要特点有哪些?

(4分)

(4)根据所学的知识和一战期间的国际形势,分析材料四中中国面粉业由战前的进口为主变为出口为主的主要原因。

(4分)

(5)材料五反映了哪些现象?

从中你能得到什么认识?

(7分)

解析:

本题考查中国民族资本主义的曲折发展。

第

(1)问从材料一的表格可以看出近代中国的民族工业无论在工厂数量还是在资本数额上都有了很大的增长,但是在不同的时期也有明显的不同。

甲午战争前,民族工业发展较慢,甲午战后得到了初步发展,在一战期间发展较快,达到高峰。

第

(2)问甲午战争前,民族工业发展较慢的原因主要是由于受到封建主义和外国资本主义的双重压迫,中国的民族工业刚刚出现,力量薄弱。

甲午战争后,清政府放宽了对民间设厂的限制,民族工业得到初步的发展。

一战期间由于帝国主义暂时放松了对中国的经济侵略,民族工业发展迎来了短暂的春天。

第(3)问从材料三的信息再结合所学知识可知,我国的民族工业在一战期间快速发展的特点有集中在投资较少的轻工业。

从地区的分布上来看,主要是在沿海地区。

第(4)问一战期间中国的民族工业发展较快,特别是面粉业和纺织业。

这主要是由于西方列强忙于战争,国民经济进入战时轨道,轻工业发展不足。

第(5)问从材料五的数据分析可知,一战后中国的民族工业发展缓慢,帝国主义卷土重来,重新加强了对中国的经济侵略。

从一战期间经济的快速发展到战后中国民族工业发展的衰落,可以充分说明帝国主义是中国民族工业发展的严重阻碍。

答案:

(1)①企业数量、资本投资额均持续增长。

②1895年前各项增长值较低。

③1912—1919年各项数据达到最高。

(2)1894年前:

帝国主义的侵略和挤压;外商企业的竞争;政府对民族工业的压制;民族工业自身力量薄弱。

(任答两点即可)一战期间:

辛亥革命的推动;帝国主义暂时放松侵略;群众性斗争的影响;“实业救国”思潮的推动。

(3)主要集中在轻工业领域,重工业相对落后;主要分布在沿海等发达地区,分布不平衡;发展时间很短。

(4)辛亥革命促进了中国民族工业的迅速发展;一战期间,英法等欧洲国家卷入战争,国民经济军事化,对面粉的需求增加。

(5)现象:

一战后,帝国主义国家对中国重新加紧经济侵略;日本在华经济实力迅速增强,成为侵略中国的主要国家;中国民族工业每况愈下。

认识:

国家的独立是民族经济发展的重要前提。

14.在探讨“社会生活变迁”问题时,某同学从古代、近代中国社会的经济、习俗等角度入手,摘录了以下材料。

请根据材料,在下列问题的指引下,进行深入探究。

材料一 奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞相切,乐声嘈杂十余里。

——孟元老《东京梦华录》

材料二 当时(宋代)都市制度上的种种限制已经除掉,居民的生活已经颇为自由、放纵,他们过着享乐的日子。

——(日)加藤繁《中国经济史考证》

材料三

(1)材料一、二共同反映了什么历史现象?

(2分)

(2)结合所学知识,说明材料二中“都市制度上的种种限制已经除掉”与这一历史现象的内在联系。

(4分)

(3)根据上述图片信息,概括清末民初社会生活习俗变化呈现的趋势及其实质。

结合所学知识分析出现以上变化的原因。

(12分)

(4)社会生活的变迁是人类社会进步的一个标杆,结合以上材料和所学知识谈谈你的认识。

(8分)

解析:

本题考查古代和近代社会生活的变化。

第

(1)问首先判断出是宋代的城市;由材料一的“奇术异能,歌舞百戏”和材料二中的“居民的生活已经颇为自由、放纵,他们过着享乐的日子”可以知道这是反映城市里的市民们丰富的精神文化生活。

第

(2)问分析材料二可看出城市种种限制的取消,使得城市的经济功能增强,经济活动的开展,有利于城市经济的发展和城市市民生活的多样化,随之带动市民的精神文化生活的变化。

第(3)问第一小问需要结合图片反映的现象来总结和概括。

第一幅图片反映的见面礼节为作揖,第二幅反映了新式婚俗,第三幅反映的是大众报业,第四幅反映的是电影这种娱乐方式;综上可以得出其趋势是传统的陈规陋习转变为简约文明的习俗。

第二小问根据趋势就不难得出实质。

第三小问原因需要从国内外两方面来思考。

第(4)问结合所学知识和上述材料可知社会生活的变化是逐渐往更文明、更先进的方向发展,而这实质上是政治、经济和思想文化发展的结果。

对一个国家来讲其进步是自身的继承和发展,同时也受到外来文化和文明的影响。

同时还应看到文明的进步是不以人的意志为转移的,我们应该顺应历史发展的潮流。

答案:

(1)宋代城市市民精神文化生活丰富。

(2)宋代城市突破坊市界限和时间限制,经济功能大大增强;城市经济发展,丰富了市民的精神文化生活。

(3)趋势:

传统的陈规陋习转变为简约文明的习俗。

实质:

文明开化。

原因:

西方工业文明对中国的冲击造成中国社会的变化;经济上,中国被卷入资本主义世界市场,自然经济逐步解体,近代工商业产生;政治上,辛亥革命推翻清朝政府的专制统治,民主趋势加强;文化上,受西方先进思想观念的影响等。

(4)生产力和社会经济发展对人类文明进程具有决定作用;社会生活本身是社会文明的载体,它会随着社会政治、经济、思想的变化而变化;这一变化既体现出前后继承、发展的关系,又呈现出不同文明之间相互补充、交融、促进的关系;开放是文明进步的有力保障,历史的进步潮流是不可阻挡的,人们必须自觉地与时俱进。