人教版中考模拟语文试题C卷练习.docx

《人教版中考模拟语文试题C卷练习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版中考模拟语文试题C卷练习.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

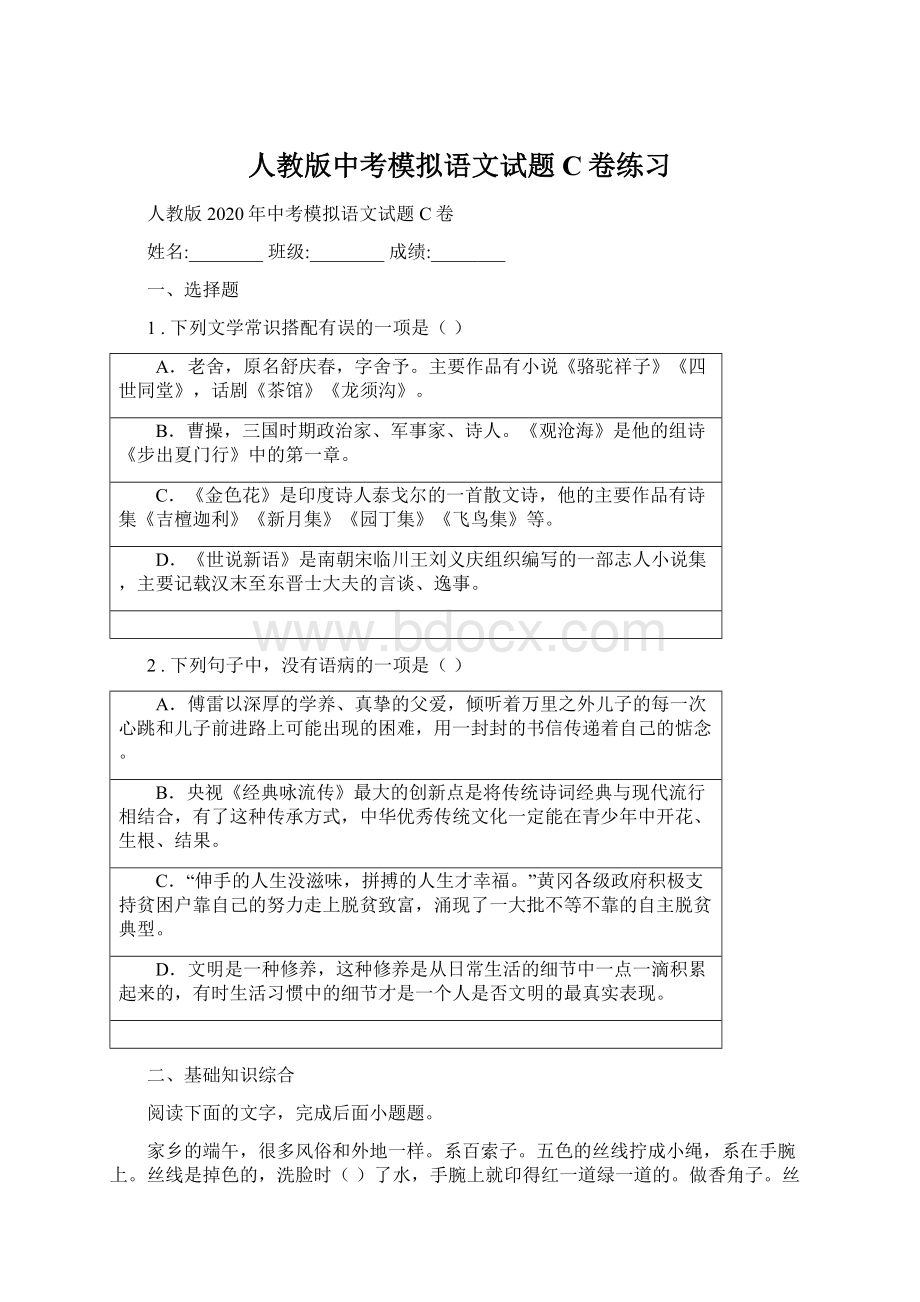

人教版中考模拟语文试题C卷练习

人教版2020年中考模拟语文试题C卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题

1.下列文学常识搭配有误的一项是()

A.老舍,原名舒庆春,字舍予。

主要作品有小说《骆驼祥子》《四世同堂》,话剧《茶馆》《龙须沟》。

B.曹操,三国时期政治家、军事家、诗人。

《观沧海》是他的组诗《步出夏门行》中的第一章。

C.《金色花》是印度诗人泰戈尔的一首散文诗,他的主要作品有诗集《吉檀迦利》《新月集》《园丁集》《飞鸟集》等。

D.《世说新语》是南朝宋临川王刘义庆组织编写的一部志人小说集,主要记载汉末至东晋士大夫的言谈、逸事。

2.下列句子中,没有语病的一项是()

A.傅雷以深厚的学养、真挚的父爱,倾听着万里之外儿子的每一次心跳和儿子前进路上可能出现的困难,用一封封的书信传递着自己的惦念。

B.央视《经典咏流传》最大的创新点是将传统诗词经典与现代流行相结合,有了这种传承方式,中华优秀传统文化一定能在青少年中开花、生根、结果。

C.“伸手的人生没滋味,拼搏的人生才幸福。

”黄冈各级政府积极支持贫困户靠自己的努力走上脱贫致富,涌现了一大批不等不靠的自主脱贫典型。

D.文明是一种修养,这种修养是从日常生活的细节中一点一滴积累起来的,有时生活习惯中的细节才是一个人是否文明的最真实表现。

二、基础知识综合

阅读下面的文字,完成后面小题题。

家乡的端午,很多风俗和外地一样。

系百索子。

五色的丝线拧成小绳,系在手腕上。

丝线是掉色的,洗脸时()了水,手腕上就印得红一道绿一道的。

做香角子。

丝丝缠成小粽子,里头装了香面,一个一个串起来,挂在帐钩上。

贴五毒。

红纸剪成五毒,贴在门槛上。

贴符。

这符是城隍庙送来的。

城隍庙的老道士还是我的寄名干爹,他每年端午节前就派小道士送符来,还有两把小纸扇。

符送来了,就贴在堂屋的 ① (门框/门楣)上。

一尺来长的黄色、蓝色的纸条,上面用朱笔画些莫名其妙的道道,这就能避邪吗?

喝雄黄酒。

用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字,这是很多地方都有的。

有一个风俗不知别处有不:

放黄烟子。

黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗,只是里面灌的不是硝药,而是雄黄。

点着后不响,只是冒出一股黄烟,能冒好一会儿。

把点着的黄烟子 ② (丢/放)在橱柜下面,说是可以()五毒。

小孩子点了黄烟子,常把它的一头抵在板壁上写虎字。

写黄烟虎字笔画不能断,所以我们那里的孩子都会写草书的“一笔虎”。

还有一个风俗,是端午节的午饭要吃“十二红”,就是十二道红颜色的菜。

十二红里我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋,其余的都记不清,数不出了。

也许十二红只是一个名目,不一定真 ③ (攒齐/凑足)十二样。

3.文中加点字的读音和填入文中两处()内词语的字形全都正确的一项是()

A.系(jì) 粘 熏 苋(jiàn)

B.系(xì) 沾 醺 苋(xiàn)

C.系(jì) 沾 熏 苋(xiàn)

D.系(xì) 粘 醺 苋(jiàn)

4.依次填入文中横线①—③处的词语,最恰当的一项是()

A.①门楣 ②丢 ③凑足

B.①门框 ②丢 ③攒齐

C.①门楣 ②放 ③攒齐

D.①门框 ②放 ③凑足

5.下列诗句中与端午节无关的一项是()

A.竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。

B.不效艾符趋习俗,但祈蒲酒话升平。

C.五月五日天晴明,杨花绕江啼晓鹰。

D.未会牵牛意若何,须邀织女弄金梭。

三、现代文阅读

6.阅读下面选文,回答问题。

看樱花

郝俊

樱花确实有些特别,看一次就难忘。

樱花的花瓣较小,颜色多为粉红或白色。

我见过的樱花,更多似乎是介于两种颜色之间,嫩红中含着素白的花色是那般淡雅,犹如在水中涤荡之后,有了一种一去尘埃之后的脱俗,又像是原本色泽浓艳的花瓣在水中浸渍,退去了几分娇红,多了几分苍白。

我觉得樱花的美正好印证了“独木不成林”这句话。

看樱花就要看繁花锦簇、片片丛林的热闹,其他花则不然。

俏皮的红杏只需一枝就可充当报春的使者——“一段好春藏不住,粉墙斜露杏花俏”。

一株莲花就是一位“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的凌波仙子。

一枝月下的红梅即可彰显出“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的幽逸风姿。

若单看一枝樱花便觉得太柔弱,太单薄,甚至让人难以觉出其生命迹象。

带着一份怜恤,从地上随手拾起一片花瓣置于掌心,手中的花瓣就像是被折断的蝴蝶的翅膀,在微风中的颤动恰如断翅后隐隐作痛时的挣扎。

倘若花树密集,规模盛大,那就是另一番景象了。

我记得第一次看樱花看的就是一片花海,近千株樱花竞相绽放,花朵密密匝匝,远看层层叠叠,亭亭如盖,白的如雪堆枝条,粉的似落霞满天。

这般情景,才让人真正体会到什么是目不暇接。

眼前的樱花灿烂繁华,加之地势起伏,远看,花潮汹涌。

是的,当一种美极其繁复,同时又蕴含连绵的韵律时,几乎是汹涌而来,会令人有点眩晕,可能是在记忆中一时找不到相同或相似的审美经验,所以强烈的视觉冲击让人有些不知所措,不知道眼前之景意味着什么,而赋于意义和寻求价值又是人类心灵的内在诉求。

面对数量如此之多的樱花,不知道从哪里看起,越是想尽收眼底,越是难以穷尽,这样的美来得如此急切,让人振奋,也让人感觉有些压迫,这种不适应会在短时间内激发心灵,使内心的感受能力迅速扩展。

这种体验,让我想到在夜间看萤火虫,如果看到零星几只萤火虫,总觉得它们像一盏盏微弱的灯,飘忽不定,似乎随时都有可能被黑夜吞噬,出于同情和怜悯,看一眼就想替它们把光再拨亮些。

试想,如果我们看到的不是几只,而是数万只萤火虫在眼前闪烁,这时我们一定不会觉得它们渺小。

我们会醉心于它们漫天飞舞时的流光溢彩,会觉得这些小精灵正在尽兴地释放自己的光芒,那么欢快,那么耀眼,那么势不可当。

当我们感觉它们化作繁星点点时,我们的内心早已阔大辽远,灿若星河。

看樱花也是如此。

一朵樱花甚是娇小,但如果我们置身于一眼望不到边的花海,内心就不只是顿生怜爱了。

知道樱花的花期短暂,越看越觉得这些樱花像无数羸弱的生命经过盟约共誓,一起开放,一起凋零。

花开,蔚为壮观,有一种试图将一时的绚烂推向极致的意味;花落,悲壮不已,看万花飘零,满地残红,便觉得有一种芳华骤逝的伤悼。

或许,当美的事物数量多到一定程度时,会蓄积某种强大的势能,导致内心深处引发的情感突然加剧,久难平复。

今年看樱花,没有选择白天,友人相邀到近郊的一所植物园,晚上踏月赏樱,感觉甚好。

月夜赏花不仅是看花,准确地说是“会花”——与花的约会。

既是约会,自然不同于白天犹如“花展”一般的喧闹,更不是用贪婪的目光一味地捕获视觉享受。

约会是在静谧之中收获惊喜,通过彼此微妙的交流,有了灵魂的相惜和情感的寄托。

我看着一树树连绵的樱花,愈发觉得这些繁茂的花枝宛如海底的珊瑚,美得奇异,如果真的是这样,我愿变成一条鱼,畅游花海……

(选自《人民日报》)

在“美文读写”活动中,你们小组想推存散文《看花》,你接受两个任务。

(1)本文与宗璞的《紫藤萝瀑布》在写法上有何相似之处?

请简要分析。

(2)学校的《文苑》校报正在征集作品,下设“美文美语”“情感天地”栏目,请将《看樱花》一文推荐到其中一个你认为合适的栏目,并写一段推荐语。

写作提示:

①围绕栏目特点;②结合文章内容;③不少于100字。

阅读下面的文章,完成小题。

为爱锁住一生的母亲

三毛

①我的母亲在19岁高中毕业那年,经过相亲,认识了我的父亲。

母亲20岁的时候,她放弃进入大学的机会,下嫁父亲,成为一个妇人。

②童年时代,很少看见母亲有过什么表情,她的脸色一向安详,在那安详的背后,总使人感受到那一份巨大的茫然。

③等我上了大学的时候,对于母亲的存在以及价值,才知道再作一次评价。

记得放学回家来,看见总是在厨房里的母亲,突然脱口问道:

“妈妈,你读过尼采没有?

”母亲说没有。

又问:

“那叔本华、康德和萨特呢?

还有……这些哲人难道你都不晓得?

”母亲还是说不晓得。

我呆望着她转身而去的身影,一时感慨不已,觉得母亲居然是这么一个没有学问的人。

我有些发怒,向她喊:

“那你去读呀!

”这句喊叫,被母亲丢向油锅内的炒菜声挡掉了,我回到房间去读书,却听见母亲在叫:

“吃饭了!

今天都是你喜欢的菜。

”

④母亲的腿上,好似绑着一条无形的带子,那一条带子的长度,只够她在厨房和家中走来走去。

大门虽没有上锁,她心里的爱,却使她心甘情愿把自己锁了一辈子。

⑤我一直在怀疑,母亲总认为她爱父亲的深度胜于父亲爱她的程度。

⑥还是9年前吧,小兄的终身大事终于在一场喜宴里完成了。

那一天,当全场安静下来的时候,父亲开始致词。

父亲要说什么话,母亲事先并不知道,他娓娓动听地说了一番话。

最后,他话锋一转道:

“我同时要深深感谢我的妻子,如果不是她,我不能得到这四个诚诚恳恳、正正当当的孩子,如果不是她,我不能拥有一个美好的家庭……”当父亲说到这里时,母亲的眼泪夺眶而出,她站在众人面前,任凭泪水奔流。

我相信,母亲一生的辛劳和付出,得到了全部的回收和喜极而泣的感触。

⑦这几天,每当我匆匆忙忙由外面赶回家吃晚餐时,总是望着母亲那拿了一辈子锅铲的手发呆,就是这双手,把我们这个家管了起来。

就是那条腰围,没有缺过我们一顿饭菜。

就是这一个看上去年华渐逝的妇人,将她的一生一世,毫无怨言,更不求任何回报地交给了父亲和我们这些孩子。

⑧回想到一生对于母亲的愧疚和爱,回想到当年读大学时看不起母亲不懂哲学书籍的罪过,我恨不能就此在她的面前,向她请求宽恕。

⑨想对母亲说:

真正了解人生的人,是她;真正走过那么长路的人,是她;真正经历过那么多沧桑的,全然用行为解释了爱的人,也是她。

在人生的旅途上,母亲所赋予生命的深度和广度,没有一本哲学书籍比她更周全了。

7.第②段中“一向安详”怎么理解?

“安详”的背后,母亲在心里想些什么呢(请用文中原话回答)?

8.第③段中“突然脱口”怎么理解?

9.第③段中“你喜欢的”换成“好吃的”可以吗?

为什么?

10.阅读第⑤⑥段完成下列问题

(1)第⑤段中有句话:

“我一直在怀疑”,“我”怀疑什么?

(2)“我”的怀疑最终被消除了吗?

请结合第⑥段中加点词语“喜极而泣”具体分析。

四、对比阅读

(甲)太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:

“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?

”杂然相许。

其妻献疑曰:

“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?

且焉置土石?

”杂曰:

“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

——节选自《愚公移山》

(乙)安丙,字子文,广安人。

淳熙间进士,调大足县主簿。

通判隆庆府,嘉泰三年,郡大水,丙白守张鼎,发常平粟振之。

寻又凿石徙溪,自是无水患。

知大安军,岁旱,民艰食,丙以家财即下流籴米数万石以振。

上闻之,诏加一秩。

——节选自《宋史·安丙传》

(注释)①白:

禀告。

②振:

通“赈”,救济。

③徙:

移走,改道。

④知:

做知军(知军是宋代军队长官)。

⑤籴(dí):

买粮食。

⑥秩:

官职级别。

11.解释下面句中加点字。

(1)且焉置土石(_________)

(2)始一反焉(________)

(3)自是无水患(_________) (4)上闻之(________)

12.下列句中加点字含义或用法相同的一组是()

A.曾不能损魁父之丘/曾益其所不能

B.遂至承天寺寻张怀民/寻又凿石徙溪

C.自富阳至桐庐一百许里/杂然相许

D.跳往助之/发常平粟振之

13.用现代汉语翻译下面句子。

(1)遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

(2)丙以家财即下流籴米数万石以振。

14.衣、食、住、行是人们关注并解决的民生问题:

愚公为家人解决行路难的问题,安丙为百姓解决缺口粮的问题。

请你