高考诗词鉴赏试题汇编及解析.docx

《高考诗词鉴赏试题汇编及解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考诗词鉴赏试题汇编及解析.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

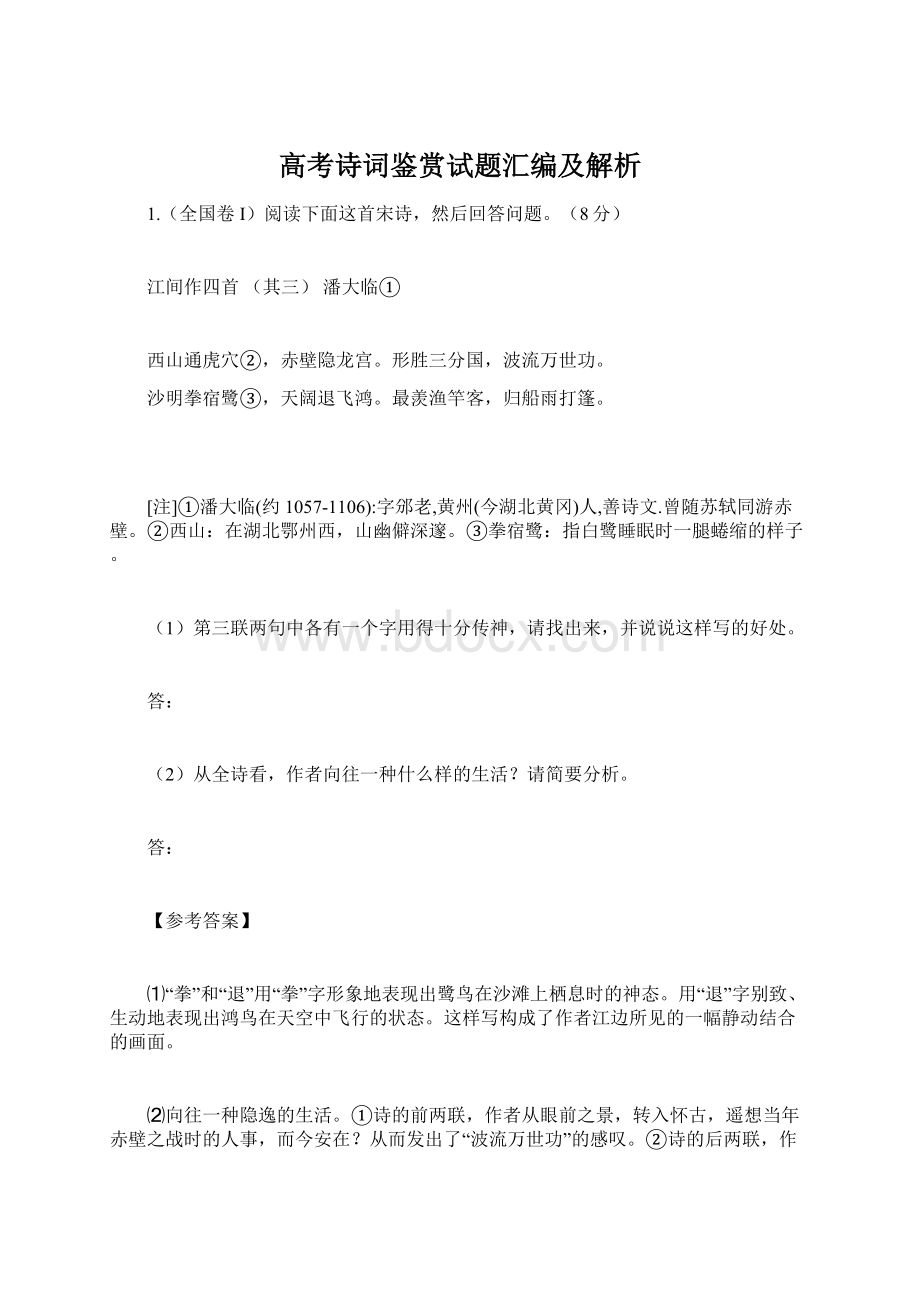

高考诗词鉴赏试题汇编及解析

1.(全国卷I)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(8分)

江间作四首(其三)潘大临①

西山通虎穴②,赤壁隐龙宫。

形胜三分国,波流万世功。

沙明拳宿鹭③,天阔退飞鸿。

最羡渔竿客,归船雨打篷。

[注]①潘大临(约1057-1106):

字邠老,黄州(今湖北黄冈)人,善诗文.曾随苏轼同游赤壁。

②西山:

在湖北鄂州西,山幽僻深邃。

③拳宿鹭:

指白鹭睡眠时一腿蜷缩的样子。

(1)第三联两句中各有一个字用得十分传神,请找出来,并说说这样写的好处。

答:

(2)从全诗看,作者向往一种什么样的生活?

请简要分析。

答:

【参考答案】

⑴“拳”和“退”用“拳”字形象地表现出鹭鸟在沙滩上栖息时的神态。

用“退”字别致、生动地表现出鸿鸟在天空中飞行的状态。

这样写构成了作者江边所见的一幅静动结合的画面。

⑵向往一种隐逸的生活。

①诗的前两联,作者从眼前之景,转入怀古,遥想当年赤壁之战时的人事,而今安在?

从而发出了“波流万世功”的感叹。

②诗的后两联,作者赞叹宿鹭、飞鸿的闲适,接着又仿佛看到了渔翁的扁舟,联系到“波流万世功”的感叹,于是提出“最羡渔竿客”,想驾一叶小舟在烟雨朦胧中归去!

【解析】本题第

(1)题重点考查考生鉴赏诗歌语言的能力,考查考生对诗眼的把握,第

(2)题重点考查考生鉴赏诗歌思想内容的能力。

解答时,除把握全诗内容外,还要结合作者及注释内容理解。

诗句中的动词往往是最富表现力的。

诗歌从怀古开始,如今随苏轼同游古代英雄争霸的赤壁,不禁浮想联翩。

再回到现实,眼前实景,着实可爱。

而今只羡慕垂钓者(隐者)。

黄州濒临大江,赤鼻矶的石壁直插入江,地势险要,人们传说这儿就是三国时瑜打败曹操大军的赤壁古战场(真正的赤壁位于湖北蒲圻),苏轼于此处曾有“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的千古绝唱。

潘大临曾伴随苏轼在此浏览,说不定还亲耳聆听过东坡的豪放歌声。

如今他独自来到这古代英雄驰骋争雄的地方,不禁浮想联翩。

西山重岭叠嶂,连绵不绝,定有猛虎藏于其间。

赤壁下临不测深渊,那直插江中的嶙峋巨石,正是龙宫的天然屏障。

这虎踞龙盘的形胜处所,是三国鼎立时兵家必争之地,历史上的英雄叱咤风云,建立了盖世功业,就象这滚滚东去的万叠波浪一样流之无穷。

诗人从思古的幽情中省悟过来,把目光重新投向眼前的实景:

俯视沙滩,觉得一片明亮,那是因为许多白鹭本栖息在那里。

仰望天空,天空是如此的开阔,以至高飞云端的鸿雁似乎不是在向前移动。

俱往矣,群雄争渡的时代已经一去不复返了。

我现在最羡慕的是江上的垂钓者,钓罢驾着一叶轻舟在烟雨中归去,悠闲地听着雨打船篷的声音。

2.(全国卷II)阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(8分)

春日即事李弥逊①

小雨丝丝欲网春,落花狼藉近黄昏。

车尘不到张罗地②,宿鸟声中自掩门。

[注]①李弥逊(1085-1153),字似之,吴县(今属江苏省苏州市)人,历任中书舍人、户部侍郎等职。

因竭力反对秦桧的投降政策而被免职。

②张罗地:

指门可罗雀、十分冷落的地方。

(1)请对首句中的“网”字进行赏析。

(2)这首诗表现作者什么样的情绪?

请进行简要分析。

【参考答案】

(1)作者由丝丝小雨想到了用丝织成的网;再由丝网及暮春,想到要把春天网住,即留住春天。

这个想象、比喻非常生动、新奇。

(2)表现了作者政治上失意后的寂寞以及感叹世态炎凉的情绪。

诗的一、二两句写了暮春黄昏,小雨霏霏、落花狼藉,从这些凄冷的景色可看出作者政治上失意的寂寞愁绪;三、四两句写了诗人家门前几可罗雀,他只得在归鸟的呜叫声中。

关上了自己的家门,从中可看出诗人对世态冷暖的感叹。

【解析】本题第

(1)题重点考生对诗眼的把握,第

(2)题重点考查考生评价诗歌思想内容的能力。

解答时,除把握全诗内容外,还要结合作者及注释内容理解。

第

(1)题从“网”的有形和无形思考,联系诗歌的表达技巧思考作答;这“网”除了与时令有关之外,还应该含有很强的政治寓意。

第

(2)题把伤春(伤时)和诗人自身遭遇联系起来分析。

“小雨丝丝欲网春,落花狼藉近黄昏”是写景,即使是春景也并非生机勃勃,而是残花败景。

“车坐不到张罗地,宿鸟声中自掩门”是叙事兼抒情,着力写门前冷落。

表达了在春日里心情也不好的郁闷之情。

3.(北京卷)读下面这首诗,完成①—③题。

(10分)

酬王处士九日见怀之作

顾炎武

是日惊秋老,相望各一涯。

离怀消浊酒,愁眼见黄花。

天地存肝胆,江山阅鬓华。

多蒙千里讯,逐客已无家。

注释:

顾炎武,明清之际著名学者、诗人。

明末投身反宦官、权贵斗争。

清兵南下,参加人民抗清起义。

入清后,多次拒绝清廷征召,流亡北方,考察山川形势,志存恢复。

①下列对诗句的理解,不正确的一项是(2分)

A.是日惊秋老:

是无情的日月送来秋天,催人衰老,令人震惊。

B.相望各一涯:

天各一方,遥相瞩望。

C.离怀销浊酒:

离别的情怀只能借浊排遣。

D.逐客已无家:

亡国之人,已无家可言。

②“天地存肝胆,江山阅鬓华”中的“肝胆”和“阅”在这里各是什么意思?

这两句诗表达了作者怎样的思想情感?

(4分)

③一般认为顾炎武的诗风接近杜甫。

请指出顾炎武这首诗的风格特征,并作简要分析。

(4分)

【参考答案】

①(2分)A

②(4分)肝胆:

指自己的爱国之志,或对于故国的赤胆忠心。

阅:

见证。

表出了作者虽已衰老,且明知复国无望,仍然矢志不渝、坚持到底的决心。

意思接近即可。

③(4分)

(1)风格特征:

沉郁悲怆或深沉凝重。

(2)简要分析:

这首诗是把深沉的爱国情怀与自己的人生遭际、眼前的具体情境紧密结合在一起,融铸为凝练精纯的诗句,形成了沉郁、凝重的风格。

【注释】

①酬:

以诗文相赠答。

王处士:

王炜暨。

处士,旧时指有才德而不出来做官的人。

九日:

指阴历九月九日,即重阳节。

②秋老:

指暮秋时节。

③相望:

互相怀念。

一涯:

一个角落。

这句说:

两人各在一方,彼此殷切想念。

④离杯:

这里以"离杯"暗喻"离人"。

浊酒:

新酿的酒。

⑤愁眼:

忧愁的眼光。

黄花:

菊花。

⑥这句说:

天地间还存在有肝胆相照的人。

⑦阅:

经历。

鬓华:

鬓发花白。

华,同"花",这句说:

经历江山(指国家)的兴衰变化,不觉两鬓已经花白。

⑧讯:

问讯。

⑨逐客:

这里指作者已流落在外,就象被放逐一样。

【解析】

这是一首赠诗。

王处士,名炜是作者的好友。

此诗写出了他们虽天涯沦落,却肝胆相照的的友情,写得沉着深挚。

这是一首酬答诗,但与一般应酬之作不同。

它在抒写离情别愫之中,又交织着对国家兴亡的深沉感慨,而这两种情感却是如此有机地熔铸在一起,整首诗苍凉沉郁,情切意深,表达了作者对清朝统治者的不满,颇能打动读者的心弦。

4.(天津卷)阅读下面的诗,回答问题。

(5分)

山居即事王维

寂寞掩柴扉,苍茫对落晖。

鹤果松树遍,人访荜门稀。

嫩竹含新粉,红莲落故衣。

渡头烟火起,处处采菱归。

(1)简析“遍”字在颔联中的表达效果。

答:

______________________________________________________________________

(2)诗的后四句写出了怎样的景与情?

答:

________________________________________________________________________

16.(5分)

⑴“遍”字表现松茂鹤多,“稀”字表现来访者少,两者对照写出山居环境的幽静。

⑵写出了夕阳西下,炊烟升起,嫩竹荷花清新可爱,人们采菱而归的景象。

表现闲适的心情。

【解析】

首联是他独自隐居山中时的心态写照。

顾安《唐律销夏录》谓“此诗首句既有‘掩柴扉’三字,而下面七句皆是门外情景,如何说得去?

不知古人用法最严,用意最活,如‘掩柴扉’下紧接以‘苍茫对落晖’句,便知‘掩柴扉’三字是虚句,不是实句也。

”何必强作“虚”解,作“实”解亦通。

人在门外亦可掩扉也,当是室内寂莫,故出门掩扉,环视山居外景以解闷,正切诗题“即事”者,咏眼前景物也。

倘闭关室中,有何事可即!

山居所见,皆幽寂澄淡之景,即之使人悠悠然,陶陶然,无复寂莫之感。

颔联用对比。

夕照满山,鸟鹊还巢,行人归宅,柴扉紧掩,诗人以最传神的字眼来表现景物给他的最突出的印象和感受,以突出景象的自然生态和任其消歇的流变特征,构成禅趣颇深的整体暗示,光色彩象的转瞬即逝的恍惚,归人却在若即若离恍有恍无之间。

从文艺美学角度看,生态活泼,情趣盎溢,弥满诗画气息的宁静生活极富运动感极富生命力的美。

颈联故衣指莲花败叶。

颈联用“绿竹”对“红莲”、“新粉”对“故衣”,光影流转里体现出摩诘对隐逸生活的喜爱。

王维天性擅画,精通画理,且移植画艺以丰富和提高诗歌的表现力。

此句即为力证。

尾联(“烟火”一作“灯火”)

尾联末字落在一个“归”上,暗合其归隐之意,隐隐有陶潜之情。

在王维的田园诗中,尽管周围是热闹活泼,生生不息,充满了活力的大自然,但诗人的心却是孤寂的。

大自然的万物都是热闹鲜活的,嫩竹、红莲,唯有诗人的心是寂寞孤独的。

这样的心态,促使王维潜心地去发现去欣赏田园。

5.(山东卷)阅读下面这首宋词,回答问题。

(8分)

画堂春秦观

落红铺径水平池,弄晴小雨霏霏。

杏园憔悴杜鹃啼,无奈春归。

柳外画楼独上,凭栏手捻1花枝,放花无语对斜晖,此恨谁知?

【注】1捻(niǎn):

持取,捻弄

(1)上阙的景物描写是如何表现无奈之情的?

请作简要分析。

(4分)

(2)“凭栏手捻花枝”“放花无语对斜晖”两句主要使用了什么表现手法?

表现了词中人物怎样的感情变化?

(4分)

【参考答案】

(1)上阙通过描写铺径之落红、弄晴之小雨、憔悴之杏园、哀啼之杜鹃等残春景象,表现伤春(惜春)的无奈之情。

(2)这两句词主要的表现手法是:

细节描写。

写动作描写也可。

用捻花、放花两个细节(动作)表现了词中人物由爱春、伤春(惜春)到无奈春归的感情变化。

如果逐句分析,只要能答出由爱春、伤春(惜春)到无奈的感情变化也可。

【解析】

宋神宗元丰五年(1082),秦观应礼部试,落第罢归。

赋《画堂春》。

这首词就是写他落第后的不快心情。

应是一首伤春之作,于春归之景色所引起的一片单纯锐感的柔情。

这首画堂春是写的雨后春天的景色。

词的一开头写道:

“落红铺径水平池,弄晴小雨霏霏”,读到这句的时候,让人有忍不住的心中一动的感觉,落红铺径、水平池、弄晴小雨,这是怎样的一幅景色啊,给人一缕伤感,伤感但不痛心。

紧接着,作者又进一步描写了雨后的景色“杏园憔悴杜鹃啼”,在这里,作者点明了具体的时间,春暮。

杏花谢了,花谢作者只用了憔悴二字,这也正给出了那种内心深处的纤柔和对大自然的怜惜之情。

而“无奈春归”四字,正是对上面的一个总结。

在发生了这许多以后,作者只用了无奈春归四字来作结。

“柳外画楼独上,凭阑独捻花枝”,如果说上片是纯静态的描写,是对景色的一个总结的话,那这句就是动态的表现了。

独上、独捻,两个独字写出了一种孤单、落寞的身形。

这时,当读者都在猜测独捻花枝后是否该折花归去的时候,作者却出人意表的“放花无语对斜晖”,读到这里,不由心中感叹多多。

那些所谓的花开堪折当须折、折来喜作新年看等等,所有的折花动作,哪怕是描写的再怎么优美,都是那样的粗鲁不堪,放花无语,这才是秦观啊。

于是,在这种氛围下,此恨谁知,虽然这恨字是那样的沉重,这里却显得异常的轻柔。

终于知道,因为一句话,再重的字眼也可以变的轻柔啊,因为一个动作,再重的字眼也可以触动人的内心。

掩卷罢,闭上眼,想着这首词,脑海中似乎涌现出一个优美的画面,那是真正的画,一幅能深及人的内心的画。

女郎之笔,原来,最能扣及人的内心的,也正是这女郎之笔。

那样的纤弱、柔软,也那样的细腻、敏锐。

这就是秦观,得之于内,故不能传的词心。

6.(宁夏卷)阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

题李世南画扇①蔡肇②

野水潺潺平落涧,秋风瑟瑟细吹林。

逢人抱瓮知村近③,隔坞闻钟觉寺深④。

[注]①李世南:

北宋著名画家,擅画山水。

②蔡肇(?

—1119):

字天启,丹阳(今属江苏)人。

曾任吏部员外郎、中书舍人等职。

③瓮:

这里指水瓮。

④坞:

地势周围高而中央低的地方。

这里指山坞。

8.请简单描述一下李世南画的扇面中应有的景物。

这样一幅画面呈现出什么样的气氛?

(5分)

9.古人的题画诗往往会阐发画面以外的意趣,你觉得这首诗哪些描写表现了画面以外的景和趣?

这样写有什么好处?

(6分)

画面大概是:

有条小溪从两山之间流出,树林里树叶飘落,一个人抱着瓮在路上(或在溪边),山谷那边隐约露出寺庙。

【参考答案】

(8)画面中应有小溪、山(山坞)、树林(落叶)、人、瓮、寺庙等六种景物。

描述出一至二种景物的,给1分;三至四种景物的,给2分;五至六种景物的,给3分。

答出画面呈现出什么样气氛的,给2分。

这画面呈现出的是乡村野外恬静、安详的气氛。

(9)1.“水潺潺”声音的描写,2.“秋风瑟瑟”声音的描写,3.联想到附近有个村庄的描写,4.远处寺庙传来“钟”声的描写,都表现了画面以外的景和趣。

这样写的好处是:

1.使画面上静止的景物活动了起来,变得有声有色;2.拓展了画面,使之更显丰富多彩。

能答出作者加入“水潺潺”声、“秋风瑟瑟”声、“钟”声并联想到附近有村庄的,给4分,每答对一点给1分;能答出好处的,给2分,每答对一点给1分。

【解析】

郊外,一条溪流缓缓地流人山涧,发出潺潺的响声;秋风萧瑟,轻轻地摇动树木,落叶纷纷。

那儿有个人抱瓮汲水,我因而知道村庄离溪水很近;那佛寺建在深山,隔着山坞,隐约飘来了阵阵钟声。

这首诗好在不单单写出了静态的画,而是发挥想像,探索画家心理,给画赋予动态、声响,揭示画外的景与趣。

诗人是这样构思的:

画面有水,诗人便使水发出潺潺的声响;画上林木纷披、黄叶飘落,诗人便由此想到秋风,添入风声;画中有人抱瓮汲水,诗人马上想到这应该是附近村庄的村民;画中远远的佛寺,又使诗人想到了富有韵味的钟声。

这样,诗通过想像,加深形象,给画以勃勃生气,使诗与画相映成趣、相得益彰,富有感染力。

7.(四川卷)阅读下面这首元散曲,然后回答问题。

(8分)

[双调]雁儿落带过得胜令吴西逸①

春花闻杜鹃,秋月看归雁。

人情薄似云,风景疾如箭。

留下买花钱,趱入种桑园②。

茅苫三间厦③,秧肥数顷田。

床边,放一册冷淡渊明传;窗前,钞几联清新杜甫篇。

[注]①吴西逸:

生平不详,曾当过小官,终看破红尘归隐。

此曲为归隐前后所作。

②趱:

赶快。

③苫:

用草覆盖。

(1)从归隐角度看,这首元散曲写了几个层次?

请简要分析。

答:

________________________________________________________________________

(2)这首元散曲主要运用了哪些修辞方法?

试作赏析。

答:

______________________________________________________________________

【参考答案】

(l)(4分)写了两个层次。

前四句为第一层次,主要写向往归隐的理由。

由春花秋月引起光阴如箭之叹,由鸟啼雁归生出人情淡薄之慨。

后几句为第二层次,主要写向往中的隐居生活。

其中又分为两层,“留下”句至“秧肥”句为第一层,写归隐后的物质生活:

“床边”之后的几句为第二层,写归隐后的精神生活。

(2)(4分)①对偶,如“秋月”句对“春花”句等;②比喻,如将“人情”比作“云”,“风景”比为“箭”等;③夸张,将“风景”比为“箭”的同时又兼用了夸张的方法。

【解析】

此题考查诗歌内容和表达技巧的鉴赏。

第

(1)问考查考生读诗的能力和概括能力,要鉴赏诗歌,读懂诗歌是最基本的,也是目前考生鉴赏诗歌的瓶颈。

前四句写景,抒发时光飞逝的情感;后四句写事,抒发悠闲的田园生活。

第

(2)问考查诗歌的表达技巧。

诗歌的表达技巧一直是诗歌鉴赏的重点,答题格式一般为:

指出表达技巧,在诗歌中找到具体诗句,加以阐释,再说表达技巧的效果。

这首元散曲着重在慨叹人生苦短,流光易逝,鼓吹急流勇退,及早归隐,摆脱名利羁绊,求得闲适自在。

这就给作品涂上了一层消极避世的色彩。

但末句却透露出作者其实并未忘情世事。

前四句是[雁儿落],后八句是[得胜令],因两调音律可以衔接,而作者填完前调意犹未尽,故兼而连带填后调,是谓“带过”。

内容亦可分两层。

[雁儿落]写向往归隐的缘由。

开头两句是说,春暖花开不久,杜鹃鸟就来送春了。

秋月正好时,飞燕却要回去了。

这一联形容大好时光之短促。

动词“闻”“看”,反映作者的触景伤情。

第三、四句写人情世态变化之快,令人不可捉摸。

前四句,概括地写了岁月流逝,人生无常,人情冷暖,世事沧桑,集中地表达了作者的内心苦闷,也隐约地反映了作者对元代不合理社会的不满情绪。

同时,也为后面的正面鼓吹归隐提供了依据,作了有力的铺垫。

[得胜令]写田园隐居生活。

歌颂村居生活,极力渲染归隐的乐趣。

不再付出买花的钱,赶紧走入种着桑树的田园。

住的是茅草盖项的三间大屋,吃的是数百亩肥沃田里长出来的粮食。

床边放着书,悠闲地躺在床上读……其中表达了作者作者对陶渊明、杜甫的仰慕之情,流露出作者处于异族统治下未能积极用世,不得已退居田园的痛苦心理。

此曲运用白描手法,平易浅近,流畅自然。

无一典故,无一华艳文词,纯用白话口语,读之纯乎天籁,自有其天然淳真之美。

其表现手法赋中有比,一、二句借物起兴,直陈其事,看似写景,实则在于暗喻。

三、四句用的是明喻,以自然之物作比,形象鲜明。

另外,这支曲子全部是对偶句,却衔接紧密,转换自然,并不显得生硬。

除此之外,应该注意其中还运用了夸张,如把将“风景”比为“箭”。

8.(湖北卷)读宋词联系其写作背景回答问题(8分)

临江仙

[宋]侯蒙

未遇行藏谁肯信,如今方表名踪。

无端良匠画形容。

当风轻借力,一举入高空。

方得吹嘘身渐稳,只疑远赴蟾宫。

雨余时候夕阳红。

几人平地上,看我碧宵中。

【写作背景】据宋人洪迈《夷坚志》记载:

侯蒙其貌不扬,年长无成,屡屡被人讥笑。

有轻薄少年画其形貌于风筝上,侯蒙见之大笑,作《临江仙》词题其上。

后一举登第,官至宰相。

⑴这首词体现了侯蒙什么样的人生态度?

请结合词作予以简析。

(4分)

⑵《三国演义》的开篇词《临江仙》上阕“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在,几度夕阳红”,与侯蒙词一样,都运用了“夕阳红”意象,但其象征意义各不相同,请作简要的比较。

【参考答案】

⑴(4分)①侯蒙幽默诙谐。

如戏称画他形貌的人为“良匠”,机智地应对别人的嘲讽。

②侯蒙乐观自信。

别人把他的形貌画在风筝上送入天空,他不自卑,而是想像成去“蟾宫”折桂。

③侯蒙志向高远。

结句含意:

等到我事业有成时,“看我”怎样在“碧霄中”自由驰骋吧!

⑵(4分)①侯词的“夕阳红”象征个人的时来运转,大器晚成。

②《三国演义》开篇词的“夕阳红”象征历史的沧桑变化。

【解析】

这是一首讽喻词。

有故事说,侯蒙年青时,久困于考场,三十一岁才中了举人。

他长得难看,人们都轻笑他,有爱开玩笑的人,把他的像画在风筝上,引线放入天空,讽刺他妄想上天。

侯蒙看了就在上面题了这首词。

后来,他竟真的一举考中了进士,历任要职。

这首词,表面上是写风筝,骨子里是讽刺封建社会那些往上爬的势利小人。

“当风轻借力,一举入高空”。

是这些人行径的生动写照。

上片写那些势利小人对他的讥讽。

“未遇行藏谁肯信,如今方表名踪。

”一直没有遇上圣明的君主,没作上官,过着隐居的生活,谁肯信服呢?

而今才显现了名声和踪迹:

被人把自己的容貌,画到风筝上,趁着风势,借着风力,与风筝一起,飞上了高高的天空。

一方面,写自己无端被人嘲弄,无可如何;另一方面,又是对那些苦苦钻营,千方百计寻找机会往上爬的小人们的辛辣讽刺。

一旦找到了机会,就会如同这风筝一样,“当风轻借力,一举入高空。

”一语双关。

下片写风筝飞入天空之后的情形。

“才得吹嘘身渐稳”,刚刚得到风吹,风筝渐渐在天空稳当地飘起来了,比喻某些人在社会上受到吹捧,获得了稳固的社会地位。

“只疑远赴蟾宫”,还要打算远远地上天。

“雨余时候夕阳红”,雨过天晴,傍晚的落日通红。

这是形容飞黄腾达的景象。

“几人平地上,看我碧霄中”,从平地向上看,能有几个人像我这样上了天呢?

进一步描绘了得势小人洋洋得意的神态。

名义上是写风筝,实际上是写人,勾勒出一个势利小人得势后自鸣得意的面貌。

这首政治讽喻词,内容深刻,形象鲜明,情趣生动。

讽刺词并不多,但艺术上很有特色,通俗、有风趣,寓深刻的哲理于浅显明白的语言之中。

9.(湖南卷)阅读下面两首唐诗,然后回答问题。

(5分)

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 李白

扬花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

龙标野宴 王昌龄

沅溪夏晚足凉风,春酒相携就竹丛。

莫道弦歌愁远谪,青山明月不曾空。

【注】龙标:

古地名,今属湖南黔阳。

两首诗都有一“愁”字,但其在诗中的含义和所起的作用各不相同,请简要分析。

【参考答案】

李白诗中的“愁”是怀人之愁;王昌龄以“愁”衬托自己不以远谪为念,寄情山水的旷达之情。

【解析】

《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》是为好友王昌龄贬官而作的抒发感愤、寄以慰藉的好诗。

在盛唐诗坛上,王昌龄也是璀璨的群星之一,以写边塞题材著称,特别擅长七绝。

天宝初年,李白在长安供奉翰林时,与他便有密切的交往。

王昌龄一生遭遇坎坷,他的性格与李白的傲岸不羁有着相似之处。

王昌龄贬龙标尉的时间不可确考,有人推测大约在天宝七八年间。

李白从天宝三年离京漫游,此时正在扬州,听到这个不幸的消息,便题诗抒怀,遥寄给远方的友人。

诗的首句以写景起兴。

杨花落尽,万卉消歇,暮春时节那种寥落迷茫的景象,已经足以撩起人的愁思了,而阵阵传来的杜宇的悲啼更使人产生一种空旷孤寂的情绪。

是什么事情引起诗人的感伤呢?

接下去便用叙事之笔点明,“闻道龙标过五溪”,是因为诗人听到了好友远谪的恶讯。

在这里,诗人并没有赤裸裸地倾吐自己的感情,也没有将自己对友人那种纯真的友情和对自然景物的描写交融在一起,景语中蕴含着浓郁的情味。

所谓景中有情,情中有景,心与物融,情与景合。

这首诗就达到了情景相融,妙合无垠的境界。

“我寄愁心与明月,随风直到夜郎西”,澄碧的蓝天,月亮是那样皎洁无暇,明净幽美,不正象征着诗人的真挚友情吗?

诗人之“愁”是怀人之愁。

而用一“直”字,更写出了诗人那种要急切前往抚慰友人的深婉情致。

结句颇为奇特,不仅想象超人,而且写得极为开阔,余意不尽,无形中使人陶醉在诗意盎然的境界里。

《龙标野宴》表现了旷达的胸怀和乐观的精神。

因有“青山明月”和他相依为伴而情绪昂扬。

欢聚、畅饮并不能使远谪的王昌龄获得真正的心理平衡,所以“青山明月不曾空”便自然而出。

“青山”“明月”是天地间永恒的美好存在,是作者谴怀寄情的对象,更是诗人精神人格的物化。

诗人以青山明月自许,表现了对人生大自在大拥有的追求。

充分表达诗人不以物喜,不以已悲的博大胸怀。

一洗“黯然销魂”的低沉情调,表现了旷达的胸怀和乐观的精神。

〖注释〗

(1)王昌龄:

唐代诗人,天宝年间被贬为龙