庆阳市非物质文化遗产名录项目申报书庆阳香包刺绣.docx

《庆阳市非物质文化遗产名录项目申报书庆阳香包刺绣.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《庆阳市非物质文化遗产名录项目申报书庆阳香包刺绣.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

庆阳市非物质文化遗产名录项目申报书庆阳香包刺绣

申报项目代码:

09

国家级非物质文化遗产代表作申报书

申报项目类别:

民间手工技艺

申报项目名称:

庆阳香包刺绣工艺

申报省、自治区、直辖市:

甘肃省

中华人民共和国文化部印制

二〇〇五年九月

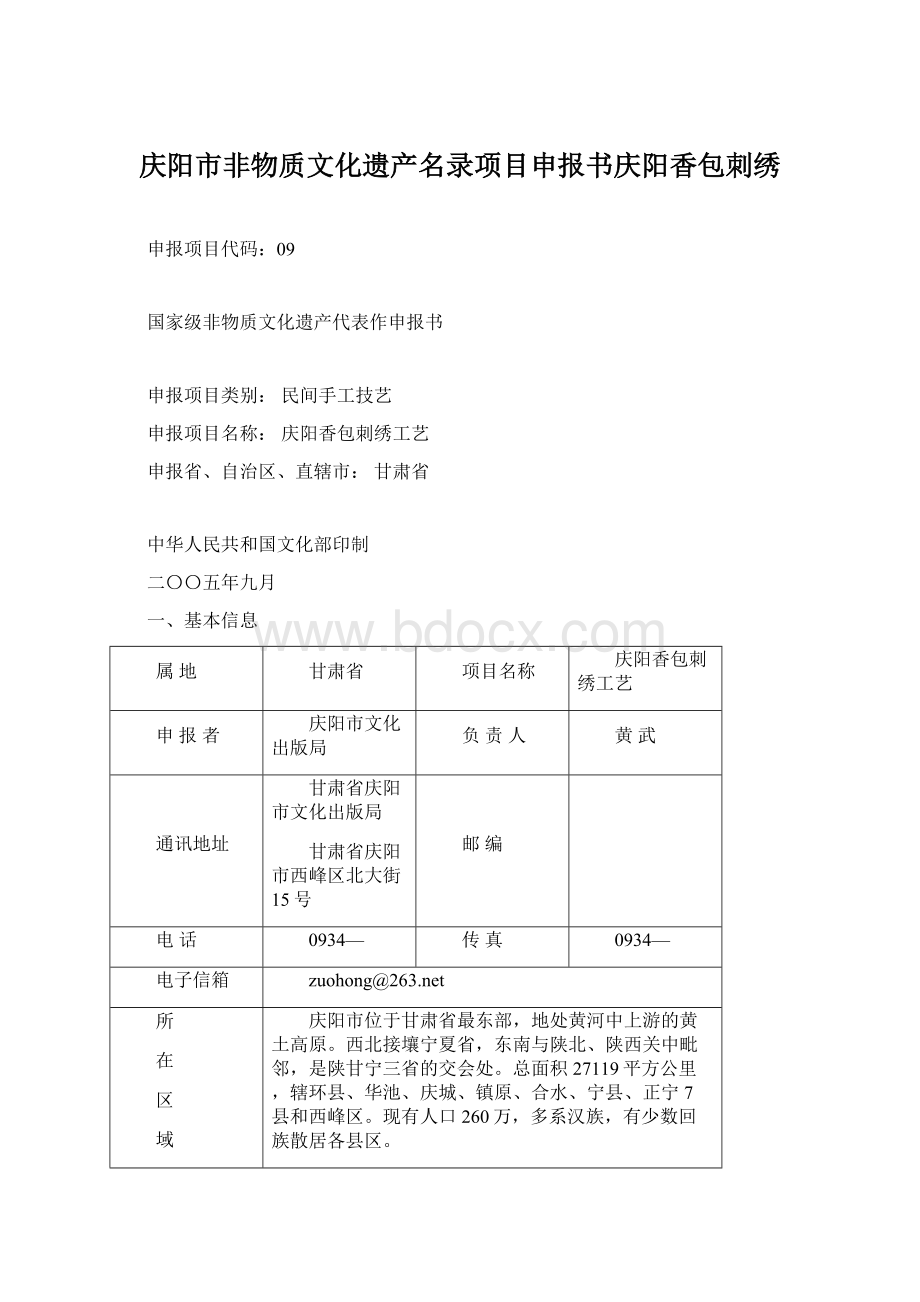

一、基本信息

属地

甘肃省

项目名称

庆阳香包刺绣工艺

申报者

庆阳市文化出版局

负责人

黄武

通讯地址

甘肃省庆阳市文化出版局

甘肃省庆阳市西峰区北大街15号

邮编

电话

0934—

传真

0934—

电子信箱

zuohong@

所

在

区

域

及

其

地

理

环

境

庆阳市位于甘肃省最东部,地处黄河中上游的黄土高原。

西北接壤宁夏省,东南与陕北、陕西关中毗邻,是陕甘宁三省的交会处。

总面积27119平方公里,辖环县、华池、庆城、镇原、合水、宁县、正宁7县和西峰区。

现有人口260万,多系汉族,有少数回族散居各县区。

庆阳市是中华民族的发祥地之一,周祖农耕文化的源头,夏商时代属于雍州之域,周代称北豳,是先周的创业之地,春秋时期,属于西戎北狄游牧之所,秦朝统一后,定为北地郡,后改置安定郡,隋代改为庆州,宋以后为庆阳府,2002年建立庆阳市,市委、市政府设在西峰区。

庆阳市地势南低北高,是一个山、川、塬、峁、岭、梁、沟壑错落相间的黄土高原区,海拔在885米与2082米之间,地跨北纬35°10′—37°20′与东经105°45′—108°45′。

属大陆性季风气候,日照充足,四季分明,年降雨量500毫米。

市内有五条主要河流,十二块大塬,最具特色的董志塬海拔1400米,属全世界黄土层最厚、面积最大、保留最完整的“天下黄土第一塬”。

南北走向,面积阔达400多万亩次森林的子午岭山麓,属中国黄土高原面积最大、植被最好的水源涵养林。

地理环境从古至今适宜人类活动和农、牧、林、果业生产,地下石油、天然气、煤炭等矿藏名列全国前几位,是长庆油田的主产区,西峰油田所在地。

庆阳市所在区域和地理环境是数亿万年大自然的雕塑品,为地质学、古生物及人类学提供了宝贵资料,因为一亿年前晚珠罗纪环江翼龙化石从此出土。

250万年以前属全世界个最大,保留最完整的第一个剑齿象“黄河古象”古生物化石在这里出土。

揭开中国考古史页的第一枚旧石器从这里发现。

印证20万年前人类就在这一带繁衍生息。

该市所处区域是人类诞生的摇篮地之一,是华夏民族始祖伏羲、女娲及轩辕黄帝活动的摇篮地,中国医学鼻祖歧伯的出生地及医学经典《黄帝内经》的诞生地,也是中国农耕文化的发源地,如是孕育的香包刺绣民俗文化,具有中华民族古科学遗传和传统文化的特殊代表性。

二、项目说明

类别

民间手工技艺

代码

09

分布

区域

庆阳香包刺绣,广泛分布在环县、庆城、华池、镇原、宁县、正宁、合水、七县和西峰区,绝大多数农村妇女均有香包和刺绣技能。

历

史

渊

源

庆阳香包刺绣是中国远古文化科学的历史缩影。

其渊源可从三个方面去追溯:

一是:

黄帝时期(大约公元前2360年左右),出生在庆阳被黄帝拜请为老师,成就了医学巨著《黄帝内经》篮本的中医圣祖歧伯运用中草药防疫驱瘟,禁蛇毒、防虫害,教民将配制成方的草药盛在用布绌成的口袋里随身携带,即是《黄帝内经》里阐述的“薰蒸”法。

这种草药防疫品在当地普及为古代卫生风习。

随着医学历史的发展和医学的专职化,这种方式逐渐被淡化。

但当地人还是把这种卫生习俗通过文化形态世世代代遗存下来,至今将草药称为“香草”,将香包称为“绌绌”,千古不变的成为端午节人们佩带、馈赠的特殊节俗物。

香包成为古医学文化代表。

二是:

据历史文献对“绌”字的解释,即缝制和含有松紧屈伸的意思。

从庆阳地区大量旧、新石器时代遗址和文物考证,推演“绌绌”是人类童年为衣饰文明创造的一种稚拙工艺,即用打磨的骨针将兽皮绌成能松紧屈伸的衣服,遮饰身体。

黄帝在庆阳活动时妻子螺祖开创了养蚕剿丝的历史,随着衣饰文明的历史递进骨针绌法已被遗弃。

但作为人类童年的稚拙技艺,却被庆阳香包(绌绌)艺术地保留了下来。

五月端午节用香包刺绣从头到脚打扮娃娃的特殊风俗,即是庆阳民俗对人类童年的一种纪念。

三是:

出生于庆阳的远古民族领袖——周先祖公刘在庆阳开创了农耕文化的先河,《诗经》中的“豳风”遗俗重点叙述的“猗彼女桑......八月载绩,载玄载黄,我朱孔阳,为公子裳”的丝绸织纺工艺,应该是刺绣普及于庆阳的历史根基,庆阳妇女“有七岁八岁学针线,十一十二作茶饭”的俗话。

由于庆阳人文历史太古远,加之历史上的战乱,地方文献如《歧伯经》等大都佚失。

随着中国政治文化重心在历史上向南大转移,庆阳地区很长时期成为政治、经济、文化封闭区,中国古老文化在地方民俗形态中得以保存。

它的历史渊源除《诗经》、《史记》、《括地志》、《庆阳府志》仅供参考外,对香包刺绣只能依据地方古文化遗址,出土文物,特别是现存民俗形态用一种“逆推”的思路去印证它的历史渊源,弥补文字记载的不足。

庆阳香包刺绣的发生、形成期于黄帝时代,大概成熟于舜命禹制作衮服十二章的“衣绘而裳绣”时期。

从民俗节日的民俗心态理念推演,端午节制作佩带绌绌(香包)的习惯约有近四千年的延续期。

明清时期是香包刺绣内容的丰富期,民国至解放后的60年代,这种针工艺术普及于家家户户属兴旺期。

“文革”中许多内容被当做四旧破除,香包民俗艺术一度陷于沉寂。

直至20世纪80年代中期,经国家知名专家张道一、冯真、曹振峰、靳之林、杨先让及法国友人吉莱姆考察推介,香包刺绣再度兴旺,率先走向市场,走出国门。

21世纪初庆阳市政府将端阳节作为“中国庆阳香包民俗文化节”,连续四年举办,庆阳香包民俗文化得到了国内外的认同,香包、刺绣制作进入了高潮期。

2002年,庆阳市被中国民俗学会命名为“香包刺绣之乡”。

基

本

内

容

(1)

庆阳香包刺绣来自远古历史遗传。

香包(绌绌)构型简单质朴,但不失美观和多样;刺绣粗拙敦厚,有浮雕和蛮荒韵味,给人以原始生命的状美感。

造型五花八门,千姿百态,既是庆阳妇女世世代代对原始、传统手工技能的承袭,又是个人技能和智慧的再现。

它是一种立体造型艺术和平面刺绣相兼融的纯手工艺品,制作技艺和技能有四大类别。

各自的制作环节自成体系。

一、绌绌类:

绌绌又名藏针绣,审美角度与刺绣相反;技艺特点是把针线藏起来,以造型状物形神俱佳而不见针线为最高技能。

一般都是立体物,制作工艺有五个环节。

1、创意。

指的是心里想作一个什么样的东西,不画图样,只打好腹稿。

想什么,作什么。

2、选料。

选好各种颜色的布、缎、绸、绒等底料。

3、剪裁。

将选好的材料按意象的物体,剪裁成平面形状。

4、状物。

即填充物,一般用棉花配装上中草药,把裁剪成的底料“状成”物的形态。

5、绌合。

用针线把状物用绌的针法缝合成完整形体,要求看不见针线在那里。

绌绌的绌法是最古老,最稚拙的针法。

但要求绌成的物象立体感强,形态美,精致好看,玲珑可爱,大至一尺二尺不等,小到仅仅不超过5厘米,只小拇指大一点,既是针线缝合的布制物,又看不见针线痕迹,这是一种针法上的高超技艺,功夫就是技能。

庆阳香包就是这种绌法的代表作,在技艺的表现上,自然界有什么东西,庆阳妇女就能用布绌成什么,属表现原生态文化的原始技能,在中国手工针艺上独树一帜。

二、线盘类:

轩辕黄帝活动的摇篮地庆阳,曾是螺祖训蚕剿丝的始足地,中国蚕丝发明成为世界农业文明之一,“线条文化”成为一切艺术的母体。

庆阳香包系列中的线盘工艺,是全中国端阳节包棕子这种普遍习俗的独特艺术表现,用各色线条盘成五角菱形的“棕子”,作为端阳节佩带、馈赠品,挂在门庭表示祥和平安的习俗,是中国阴阳五行和谐的古哲学思想的文化遗风。

作为一种民间手工技艺制作过程有4个环节。

1、折壳子。

用硬纸折叠成棕子或其它物象的形状,然后用针线缝合或者用胶粘合。

2、配色线。

根据形状决定颜色调子,搭配好需用的各种彩线。

3、线盘的审美角度是物象、形美,讲究菱角分明,线头扣节棱凹有致。

用彩线从菱角盘起,绕过面缠在对角上,从浅到深,过渡均匀,层次分明,色彩柔和,成彩色棕子形状或其它物象。

4、成果。

成果一词是庆阳香包制作的专业术语,指的是将线盘完成品连裰在一起,吊上装饰性的彩穗,达到“好看”的效果。

庆阳民间对线盘的审美角度是物象、形美,讲究棱角分明,线头扣节棱凹工整,线条走向清晰,配色自然谐和,这种民间技艺表现出工稳精细的创造技能。

属中国农耕文化发源地的蚕丝文化的原始艺术。

三、立体刺绣类。

立体物制作是庆阳香包刺绣系列内容最庞杂,形式花样最多的一个类别,

基

本

内

容

(2)

分别有单面挂件、佩件、双面挂佩件、立体挂件和摆件近400种。

工艺环节有一个构图造形、刺绣、彩染、缝合、成果相交叉的过程。

讲究意味,神似,不严格要求物象。

大红大绿的色彩物体,给人以很强的视觉冲击力。

技艺有八个环节。

1、过样子。

画出一个平面图形。

2、打样子。

将平面图按立体构形进行分解。

3、扩背子。

将刺绣料布、绸缎用面糊浆粘合在打好的背子上,压平,晾干。

4、上样子。

按平面图的构图纹样,分别画在分解开的部分样子上。

5、绣花。

绣花即刺绣,包括用颜色染出各种底色,立体物刺绣多半用的是齐针、掺针、绷针、蓬针、挑线等针法,线料普品用棉线、精品用蚕丝线。

6、状物。

用棉花填充好分解部分。

7、成果。

将刺绣和状物好的分解片按平面图要求进行重新组合,缝合为立体形状。

8、打扮。

指的是吊彩穗的装饰和形态矫正最后一道工序,按各种立体物的形态吊上不同颜色和大小的彩穗,增强视角冲击和富丽堂皇效果。

庆阳香包刺绣系列中的立体类民俗工艺品充分表达了华夏始祖摇篮地的民俗遗风,妇女的针工技艺在千姿百态的立体造型中自然流露出来,个人技能在各自擅长的艺术表现造型体上得到发挥。

四、平面刺绣类:

庆阳刺绣中的平面刺绣不同于中国四大名绣的突出特点是风格,敦厚凝重,厚实中流露出隽永。

绣法上分为:

破线绣、合线绣、掇绣三种绣法。

主要有齐针、辫针、缉针、掺针、抢针、挽针、盘金、点金、圈金等。

工具有花绷子、花架子。

庆阳香包刺绣除过以上四大类别,更多的运用在日常生活及婚喜寿事上,枕头、肚兜、绣鞋、窗帘、桌布、围裙等等都有刺绣工艺。

是群众美化生活的一种传统文化。

相关器具

、

制品及作品等

香包刺绣是妇女的纯手工针艺品,相关器具特别简单,有花绷子、花架子、锈花针、掇花针,绸缎,各色丝线。

主要代表作品:

1、线盘棕子:

分1、2、3、4、5、6、7、8寸大小和特大至2尺号码。

2、绌绌香包:

大小不一,分绣花与未绣花两类。

图形有荷包、动物、花鸟。

3、挂件刺绣:

有福寿娃、12生肖串、蝴蝶串等120多种造型。

4、立体刺绣:

花灯系列、龙系列、人物系列、摆件系列。

5、平面刺绣:

多种内容的绣匾。

传

承

谱

系

香包刺绣在庆阳市所辖七县一区有几千年的传承历史,区域广,人数多,既是一个乡邻相互攀摸的群体性互动互带体系,又是一个亲缘传教体系。

据普查,三代传人有30多万户族,传承的广泛体系不宜一一列举家族或师徒谱系。

这里仅以李秀娥、贺梅英三代传承谱系做以简略说明:

李秀娥传承谱系

代

姓名

性别

出生日期

关系

第一代

李秀娥

女

1922年

外婆

第二代

蒙秀荣

女

1939年

母亲

第三代

张明芳

女

1957年

女儿

第三代

张雪梅

女

1967年

女儿

贺梅英传承谱系

代

姓名

性别

出生日期

关系

第一代

贺梅英

女

1937年

母亲

第二代

计清

女

1946年

女儿

第三代

苏珍

女

1987年

弟子

第三代

殷俊

女

1986年

弟子

三、项目论证

基

本

特

征

1、地理环境的人文历史特征。

庆阳市地理位置处在大西北的东部,黄河中上游流域的气候环境和山川、塬峁、丘陵、山梁、峻岭相互错落的自然环境不但适应各类生物生存,更适宜于农、牧、林等生产活动,是古人类繁衍生息的地方。

远古多民族居聚地文化相互交叉、冲撞的族帜崇拜物柔韧地遗存在民俗观念形态里。

多构造的先天地理环境形成了一种特殊人文环境,传统手工艺相对恒定地能保持原始古犷质朴、淳真的色彩。

加之交通经济等封闭因素,适应古老造型香包刺绣工艺得以生存和传承。

2、传承的广泛性特征。

庆阳香包刺绣涉及七县一区的家家户户。

显著特征是历史上妇女都会做针线,村与村、户与户农闲时几辈人围在一起,互相引带,形成风气。

一个造型、一个图案,整村整乡或一个县都能做出来。

一针一线都有讲究,一物一图都有说法。

这种特征是庆阳香包刺绣在漫长历史变化中不曾泯灭和消亡的基本原因。

3、兼容并蓄的特征。

发生在蚕丝故地、歧黄故里的香包刺绣不仅将原多部落民族的文化在相互浸润、拓展、排斥、融汇中不同层面的保留下来,不断传播和向外辐射,为华夏民族形成后的刺绣奠定了基础。

同时在历史的发展中又兼容并蓄吸收了中国其它地域的针工艺术。

庆阳前塬地区的工稳对称,秀丽隽永的风格和内容上的表现古老历史故里、域外传说等刺绣品即是这种兼容并蓄的特征。

4、工艺特征。

庆阳香包刺绣不是专业美术理论指导下的创作,而是原始意识,民俗心态生发出来的针工艺术,随意性强,意味性强,夸张,变形,稚拙的明显特征。

5、古医学与生活实用特征。

庆阳香包刺绣除过驱瘟防疫的卫生传统观念和趋吉避邪、祈祥纳福的命题外,装饰环境,修饰日用品,美化生活的特征显著。

家家户户日常生活中都存在着用刺绣美化生活的习惯。

主

要

价

值

(1)

来自华夏始祖摇篮地的庆阳香包刺绣是华夏民族文化的原始象征。

它与整个中华民族的诞生,民族气质的形成,华夏民族灵魂的塑造都有着一脉相承之处。

所以它的学术价值和实用价值主要表现为:

(一)民俗文化承载古人类历史的学术价值。

根据分布在庆阳的好几处旧石器,新石器遗址发掘的器皿考察和初步论证,庆阳的“绌绌”针法与人类童年用骨针缝合松紧伸屈的围腰衣裙基本相似,“绌绌”香包是后人对祖先稚拙劳作遗传的文化纪念品。

庆阳香包刺绣稚拙的先天素质和民俗生存意识,通过华夏后人的工艺创作将它在香包针艺中传承下来,普及在民俗文化,生活中,应该说对华夏民族文化的承载力与人类学的研究具有一定价值。

(二)中国古哲学文化在民俗生活中的演译价值。

——庆阳香包刺绣系列的图纹造型有相当一部分是中国古文化的内容。

庆阳民间刺绣品造型中有双鱼共一个头的针扎,在后来庆阳市合水县出土的大约六千年前的陶瓷盆上边就有

“双鱼共首”的纹饰,这种古纹饰是中国古文化中的阴阳合一原始太极图象,

主

要

价

值

(2)

民间刺绣与地下文物相映成趣。

另如民间刺绣香包《鱼鸟衔口》。

纹样是双鸟双鱼相互口衔着口的图案,是意味水火既济的坎离图,造型也是一个圆体,中国古太极阴阳八卦图作为工艺形态,形象地反映在庆阳民俗文化中。

这种图纹造型全国鲜见,具有中国古哲学文化在民间渗透度和传承的杰出价值。

(三)中国古医学的实用价值。

庆阳香包里装载的中药配方是歧伯故里对中国古医学保健活动的一种群众性传承,历史上的民间实用价值被现代民间验方继承,对研究中医、药学的发生、延续及重新对中国端阳节俗的因起渊源、医学卫生的历史探源均能提供有价值的人文研究素材。

(四)华夏古民族同化融合的民族学价值。

民俗中大量的香包刺绣造型保留着古老民族部落对祖先族帜(图腾)的崇拜。

如刺绣针扎“人面鱼”就是炎帝神像,与半坡和庆阳正宁县出土的陶瓶人面鱼纹饰造型基本一致,成为活的地上文物。

民俗香包刺绣中大量的鱼,是对先周始祖后稷的崇拜,蛇是对女娲的崇拜,也是女娲族的族帜,牛、虎是对伏羲、轩辕黄帝的崇拜,也是族帜。

其它如豕是羌狄族的族帜,猴是夸父族的族帜,鸡、羊是炎帝后裔的族帜等等。

古代聚居,交叉活动在黄土塬上的古老民族在大融汇,大同化的民族消亡过程中,既保持着原始意识,又趋向大同一的崇拜物符号,被层累复合的表现在香包刺绣的系列品类中,这种文化积淀和促成华夏民族历史形成和凝聚力的大量表现工艺,在全国罕见。

具有一定的历史学价值。

(五)广泛的生活实用价值。

总括庆阳香包刺绣时代长,历史久,传承群体大,地域广,种类繁杂,造型多样,充斥在全市七县一区民俗生活的各个领域中,民俗理念的历史功用能祈祥纳福,趋吉避邪,有图必有意,有意必吉祥的护身符号功用数千年约定成俗的成为家家户户的制造品、佩带品,每一个品类都向人们诉说着一种意味,一个故事,乐观、向上、向善、向美的文化内涵秉承着人类童年淳真、质朴、善良的先天基因,有教化功能,香包刺绣属民间妇女的智慧与技能的体现,美化生活功用能给世世代代人群带来愉悦和企盼,香包刺绣装饰庭院,点缀日用品,婚喜寿庆,生活中随处可见,美化生活的功能成为约定习俗,以上是庆阳香包经久不衰的客观实用价值。

(六)市场经济价值。

庆阳香包刺绣独特的地方特色及人无我有的系列品类已形成地方文化产业,率先步入国内外市场,成为农民致富的新亮点。

香包刺绣专业户,营销公司应运而生,全市生产基地达到100多处,从业人员15万,年产值上千万元,全国许多重点城市和旅游景点都设立了销售窗口。

香包这一古老文化自身影响已辐射到全国、全世界,市场价值引起全社会注目。

濒

危

状

况

庆阳香包刺绣虽经市政府大力倡导,作为地方品牌,连续举办四年节会,影响扩大到全国全世界、但仍然存在了不少难以解决的问题。

一、受传统薰陶的民间香包刺绣能手相继谢世,上乘的传统技艺后继无人,濒临消亡状态。

二、体现地方人文水平,文化涵量大,技艺超绝的民间珍品从市场渠道流失,成为各地收藏家的珍品。

保护措施和配套投资巨大的收藏博览馆处于空白点。

三、受现代市场需求的冲击和经济效益趋动,机械模仿制造产品进入市场,庆阳香包、刺绣纯手工制作技艺受到冲击和挤压,正在失去原汁原味的传统特色。

四、现代生活观念和生活方式的改变,传统的“七岁八岁学针线”的习俗消亡,继而代替的是专业美术的指导和学习培养,造成民间工艺盲目美术化,数千年传承技艺误入歧途的危机在增强。

五、随着香包文化产业市场规模化的扩大,民间随市场走向的制作代替了原有的世俗民俗心态和观念,进入市场领域的大量制作,将历史传统文化价值暂时未被理解和市场接纳效益不佳的被抛弃,使地方文化且能代表华夏民族的代表作趋向冷落,有走向消亡的危险。

六、庆阳香包刺绣既是一门传统工艺,又约定成俗形成数千年端午节和其它习俗的文化空间,亟待研究、发掘、宏扬,保护的工程巨大,但专业研究人才奇缺,后继乏人,具备民俗文化知识的极少数工作者多半退休。

研究工程量大人缺,保护地方专家人才和培养人才未列入范畴。

四、项目管理

管

理

组

织

组织名称

甘肃省庆阳市文化出版局

责任人

黄武

通讯地址

甘肃省庆阳市文化出版局

甘肃省庆阳市西峰区北大街15号

邮编

电话

0934—

传真

0934—

电子信箱

zuohong@

资

金

投

入

情

况

1、从2002年起,庆阳市连续四年每年投资300多万元举办了四届中国庆阳香包民俗文化节,邀请国内著名的专家学者参与庆阳香包刺绣的研究和保护。

2、庆阳市民俗文化博览馆已投资100万元,正在做前期工作,建成后将设立庆阳香包刺绣展厅。

3、从2002年开始,已先后投资近千万元,用于香包刺绣传承人的培养培训。

4、从2004年开始,庆阳市财政每年安排一定数量的资金,用于香包刺绣的普查。

已

采

取

的

保

护

措

施

甘肃省各级政府和民间组织对庆阳香包刺绣工艺采取了一系列的保护措施:

1、50年代,组织庆阳市资深的老艺人对香包刺绣工艺进行了专门普查。

2、60—80年代,征集了数万件明清至民国的香包、刺绣实物,展示保存。

3、1987年在庆阳市召开了中国第五届民间工艺美术年会。

4、从2002年开始相继举办了四届中国庆阳香包民俗文化节,邀请国内著名专家学者参与庆阳香包刺绣的研究和保护。

5、2002年成立了庆阳市民间工艺美术协会和民俗学会,对香包刺绣开展深入的研究。

6、2003年,甘肃省人民政府办公厅批转了省文化厅关于实施甘肃省民族民间文化保护工程方案,全面启动了全省民族民间文化保护工程,开始对香包刺绣进行全面普查。

7、2003年,庆阳香包刺绣被列为甘肃省民族民间文化保护工程第一批试点,制定了保护方案,开始对香包刺绣进行专门保护。

8、2004年,甘肃省发改委批准庆阳市民俗文化博览馆立项。

9、2002年开始,多次举办庆阳香包刺绣工艺品展览交流和展示。

10、近四年来,举办长、短期培训班300多期,累计培训4万多人。

五、保护计划

保

护

内

容

(一)静态保护

1、进一步开展细致的普查工作,摸清庆阳香包刺绣发生、发展的历史沿革、品类、现存佚失及价值状况,整理归类,存档保管。

2、实施项目工程,研究撰写编辑地方性香包刺绣工艺教材大纲,编撰庆阳香包刺绣工艺流程的工具书籍。

3、建设庆阳市民俗文化博览馆,将挖掘、搜集的精品予以永久地陈列保护。

4、对当地专家专业研究成果列入计划予以资金支持。

5、实行产业开发与招商引资,扩大香包刺绣产业市场。

6、市政府、各县区政每年筹集80万元以上的保护经费。

(二)动态保护:

1、继续举办中国庆阳香包民俗文化节,邀请专家、学者参与庆阳香包刺绣的研究保护。

2、实施人才工程保护,对年事已高、技艺高超的民间艺人实行津贴补助传艺的措施。

3、实施人才培养工程,创办专业培训学院,进行香包刺绣系统知识培训,培养新的传承人。

4、建立适应产业和保护的机制。

五

年

计

划

时间

保护措施

预期目标

2006

建立香包刺绣品类档案,举办第五届香包民俗文化节,成立专家咨询小组,建立庆阳民俗香包网站。

完成数字化管理《香包刺绣品类图》,促进香包刺绣进一步走向市场,规范研究机制,完成与各地交流。

2007

举办第六届香包民俗文化节,发放老艺人传艺补助金,筹建庆阳民俗博览馆,编写香包刺绣教学大纲,正式申报联合国非物质文化遗产。

为文化产业搭建平台,抢救失传针艺,完成设施建筑,完成教材内容,完成珍品、样品的收集、征集工作。

2008

创办香包刺绣培训学校一所。

培养新一代针工刺绣人才500名,完成招生任务,做到针工艺人的普遍培训。

2009

编撰《庆阳香包刺绣工艺流程》一书,组建庆阳香包集团公司。

2010

进一步完善非物质文化遗产保护组织机构。

要求各县区建立研究所、香包文化产业开发中心。

举办国际性香包刺绣博览会。

实现香包刺绣产业化、市场化。

实现香包单项申报联合国非物质文化遗产。

实现对外交流形成国外市场。

保

障

措

施

(一)建立由市政府领导与专家结合的庆阳香包民俗文化保护领导小组,各县区相应设立组织。

(二)设立香包刺绣文化产业市场信息机制,促进市场运作机制完善。

(三)设立庆阳香包刺绣培训学校筹办工作组,落实建校及教材编写各个项目。

(四)成立《香包刺绣工艺流程》工具书的编撰领导小组。

(五)把对非物质文化遗产的保护纳入干部考核,并实行责任追究制。

(六)市政府、各县区政府每年筹集100万元保护经费。

建

立

机

制

在实施五年保护计划中,重点建立五大保护机制,提高干部、群众的保护意识,逐步健全动态静态的持续发展的保护体系。

(一)以文化战略上“定向”发展蓝图中定位,工作决策时“定项”,领导班子内“定人”,干部职责上“定责”,资金投入上“定额”为主要内容的领导制度建设机制。

(二)现有民间制作者、刺绣大师、专家学者步调一致,互动互带的艺术人才队伍建设机制。

(三)原汁原味的原生态文化保护与不断发展的动态,持续保护机制。

(四)品牌效应与历史传承相结合,以特色文化产业带动“农户十基地+公司”的生产模式规范化的开展