历史必修三总结人民版.docx

《历史必修三总结人民版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史必修三总结人民版.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史必修三总结人民版

必修三总结

第一单元 中国传统文化主流思想的演变

1、“百家争鸣”局面出现的社会原因 经济:

(生产力、生产关系)井田制崩溃。

政治:

周王室衰微,诸侯士大夫崛起。

阶级关系:

“士”阶层的活跃和重用。

思想文化:

学术下移,私学兴办。

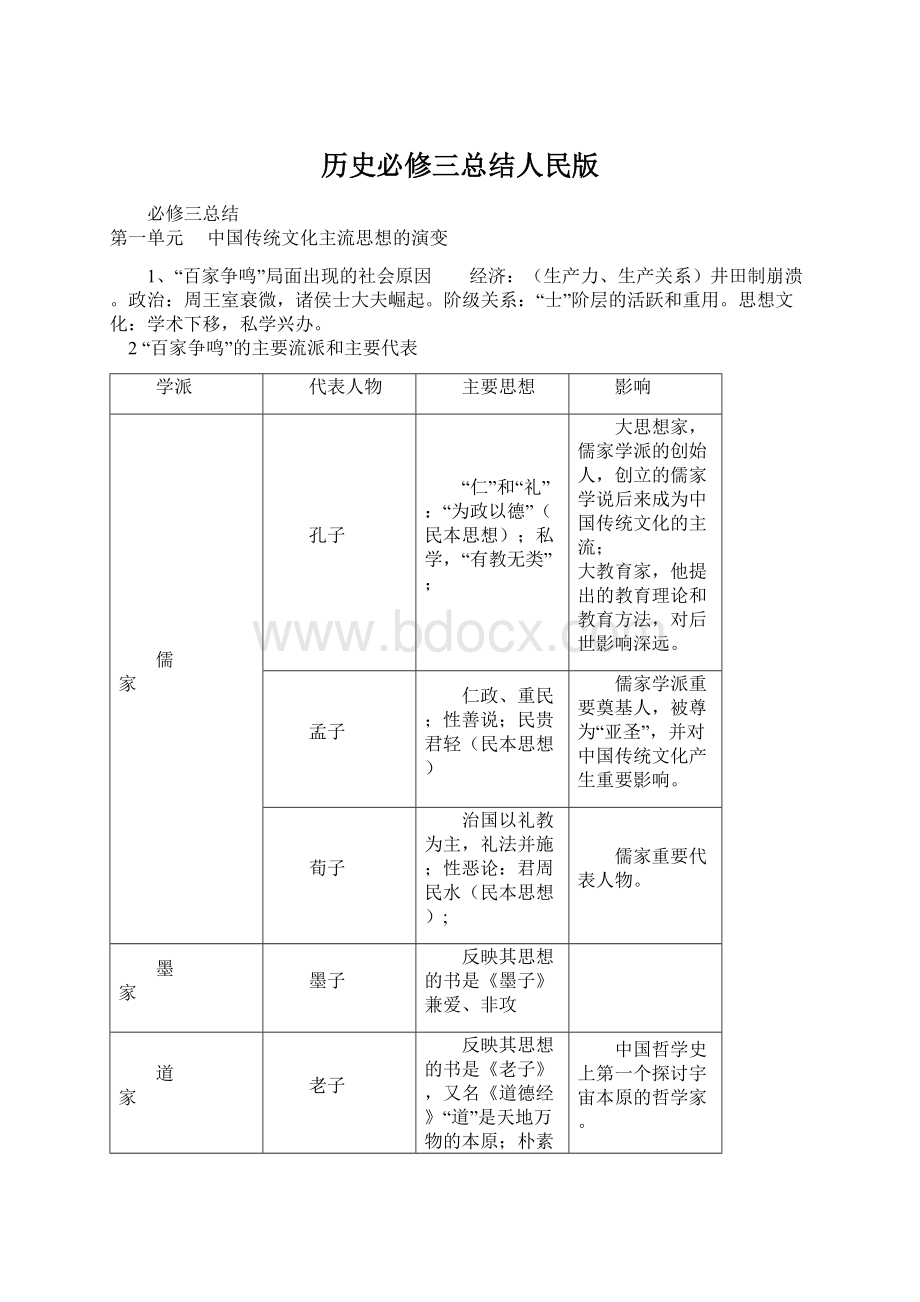

2“百家争鸣”的主要流派和主要代表

学派

代表人物

主要思想

影响

儒

家

孔子

“仁”和“礼”:

“为政以德”(民本思想);私学,“有教无类”;

大思想家,儒家学派的创始人,创立的儒家学说后来成为中国传统文化的主流;

大教育家,他提出的教育理论和教育方法,对后世影响深远。

孟子

仁政、重民;性善说;民贵君轻(民本思想)

儒家学派重要奠基人,被尊为“亚圣”,并对中国传统文化产生重要影响。

荀子

治国以礼教为主,礼法并施;性恶论:

君周民水(民本思想);

儒家重要代表人物。

墨

家

墨子

反映其思想的书是《墨子》兼爱、非攻

道

家

老子

反映其思想的书是《老子》,又名《道德经》“道”是天地万物的本原;朴素的辩证法思想;“无为而治”

中国哲学史上第一个探讨宇宙本原的哲学家。

庄子

把世间万物都看作相对的“齐物”;

法

家

韩非子

以法治国;法、术、势相结合,加强中央集权;主张变法革新。

是法家专制主义中央集权理论的集大成者,迎合了建立大一统专制国家的历史发展趋势。

二、儒家思想的发展历程:

儒家思想是中国传统文化的内核,也是维护封建君主专制统治的理论基础。

1、儒家思想的形成与发展

(1)春秋末期,孔子是儒家学派创始人,提出“仁”;主张“礼”,维护周礼这是孔子政治思想中的保守部分;“以德治民”。

(2)战国时期初步发展:

孟子是战国时期儒家的代表,主张“仁政”、“民贵君轻”、“政在得民”,反对苛政;主张给农民一定的土地,不侵犯农民劳动时间,宽刑薄赋,儒家思想开始与政治相结合。

荀子:

天行有常;制天命而用之;学习的最高目标是把握“礼”。

道家学派:

老子的思想:

A、世界万物的本源是“道”B认为事物具有向相反的方面转化的规律,蕴涵了朴素的辩证法思想C、看不到事物的转化和人的主观能动性,消极悲观。

庄子的思想:

A、把“道”作为世界最高原则,宜传天道与自然无为B、崇尚自然,主张超越功利去追求精神自由的倾向

2、汉朝儒学正统思想地位的确立

背景:

汉初黄老之学不能解决政治稳定经济发展后所面临的社会问题。

需要新的理论适应巩固中央集权的需要。

经过:

A董仲舒发展儒家思想:

春秋大一统;天人感应(有限限制君权学说)和天人合一理论(阴阳五行学说);三纲五常学说;

B罢黜百家独尊儒术的主张与汉武帝的反应

作用:

有利于巩固中央集权;有利于国家统一;儒家思想成为中国传统文化主流。

3、儒学的发展—宋明理学

(1)背景:

魏晋南北朝:

佛、道传播,儒学出现危机;唐朝:

调和之风兴盛,“三教合一”弥漫各个领域。

;儒学丰富、更新深受佛道影响既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,又要与传统儒家对现实人生的关怀联系起来。

理或天理为其核心观念。

二程:

(1)天理是宇宙万物的本源

(2)把天理和伦理道德直接联系起来(3)提出“格物致知”的认识论:

朱熹是理学集大成者,他特别强调,

(1)理之源在于天理

(2)天理就是作为道德规范的三纲五常,它是人性的最高境界。

存天理,灭人欲。

(3)“格物致知”的目的在于明道德之善,而不是求科学之真。

影响:

朱熹的《四书章句集注》元、明成为科举考试内容,确定了程朱理学在思想界的统治地位

陆王心学:

强调了主动作用,激励人们奋发立志。

代表:

陆九渊、王守仁。

陆九渊主张:

A、世界观:

心是万物渊源(“心即理也”,“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”

B、方法论:

发明本心以求理,内心反省王阳明、主张:

A、世界观:

心外无物,心外无理。

(心外无佛,即心是佛)

B、方法论:

致良知。

只要克服私欲,回复良知就能成为圣贤;知行合一。

良知支配行动。

B、三纲五常维系专制――消极

C、重视主观意志,注重气节品德,讲求自我节制,强调责任使命――积极

4、明清时期的思想家

(1)李贽思想:

背景:

A、明朝中后期社会矛盾激化

B、商品经济的冲击,市民阶层兴起,主张追求个性,发展经济

C、儒家道德与吏治腐败。

李贽主张:

A、鞭鞑程朱理学,反对绝对权威(反对孔子思想为万世至论,反对四书五经为思考标准。

)

B、认为人皆有私,追求物质享受,穿衣吃饭就是人伦物理

(2)反对君主专制与经世致用

背景:

明末清初,士大夫寻求改革社会的方案,将学术研究与现实结合形成经世致用思想

代表:

顾炎武、黄宗羲。

主张:

A、经世致用B、工商皆本C、批判君主专制。

(顾:

<天下郡国利病书> 《日知录》黄:

<明儒学案><明夷待访录>

影响:

A、实事求是的治学方法开清代考证学术之风气。

立足现实,学以致用的观念也为后世提供了重要的思想源泉。

B、冲击君主专制

黄宗羲的思想主张:

(1)对君主专制制度进行猛烈抨击,尖锐地揭露君主专制是天下之大害。

(2)提出“天下为主,君为客”的民本思想。

(3)主张以“天下之法”取代皇帝的“一家之法”,从而限制君权,保证人民的基本权利。

顾炎武的思想主张:

(1)主张走出家门,到实践中求真知,力求解决国计民生的现实问题。

(2)反对君主专制,主张限制君权(3)工商业和农业都是“民生之本”

王夫之的唯物思想:

(1)认为世界是物质的,一切事物都是是客观存在的实体:

物质是不断变化的,其发展变化有规律可循。

(2)认为主观的认识是由客观对象引起的,一切事物通过考察研究都是可以认识的(3)具有朴素的辩证法思想(4)反对君主专制(5)政治上坚持发展观,提出“趋时更新“

第二单元 西方人文精神的起源及其发展

知识总结

西方人文主义思想发展的历程

代表人物

内涵

地位

古希腊

智者学派:

代表人物:

普罗泰格拉,“人是万物的尺度”;

苏格拉底:

“美德即知识”,“美德来源与教育”

柏拉图:

《理想国》

亚里斯多德:

古希腊最博学的人。

关注自然界和人类生活,特别强调在整个自然界中,人类是最高级的。

提倡怀疑,反对迷信,强调人的价值和人的决定作用。

人文精神的起源

中世纪

基督教神学观念支配了一切。

人文主义思想几乎湮灭。

文艺复兴

14-17

世纪中期

起源于意大利:

“文学三杰”:

薄伽丘《十日谈》;但丁:

《神曲》;彼特拉克:

《歌集》,“人文主义之父”。

“美术三杰”:

达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔。

传播:

16世纪以后,由意大利扩展到欧洲其他地区。

出现了莎士比亚、塞万提斯、拉伯雷等艺术大师和“日心说”等自然科学成就。

提倡人性,反对神性;追求现实的幸福,倡导个性解放,反对迷信盲从。

核心是人文主义。

人文精神复兴

宗教改革

16世纪

德国:

马丁·路德,形成了路德教派;

瑞士、法国、英国等国纷纷进行宗教改革,出现了加尔文派和英国国教等新教。

反对天主教会特权,提倡个性解放,摆脱天主教会的精神枷锁

人文思想得到进一步的弘扬。

启蒙运动

17、18世纪

法国的启蒙思想家:

伏尔泰:

抨击天主教会;反对君主专制,倡导君主立宪制;提倡天赋人权。

自由平等;法律面前人人平等。

孟德斯鸠:

三权分立,代表作《论法的精神》。

卢梭:

人民主权、天赋人权、社会契约论。

<康德:

德意志著名的哲学家,《纯粹理性的批判》,人非工具。

宣扬理性,反对封建专制制度及其宗教思想体系,勾画未来社会蓝图。

核心:

理性主义。

丰富和发展了人文精神内涵。

第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术

知识总结

1、中国古代科技成就

门类

成果

四大

发明

造纸术:

西汉已发明植物纤维纸,东汉蔡伦改进。

印刷术:

隋唐雕版印刷术——《金刚经》;北宋活字印刷术。

火药:

唐末开始用于战争。

指南针:

战国司南;北宋指南针,应用于航海。

数学

《九章算术》是当时世界上最先进的应用数学著作。

标志着中国古代以计算为中心的数学形成了完整的体系,在世界数学史上占有重要地位。

算筹和算盘推动古代计算的发展。

天文

留下了世界上最早日食、月食、太阳黑子以及哈雷彗星的记录。

编制出了世界上最早的星表《石氏星表》。

创制了许多先进的天文观测仪器:

浑仪、简仪。

历法

《夏小正》、“殷历”。

《授时历》我国古代最优秀的历法,比现行公历早3百年,对指导农业生产帮助很大。

农学

古代成就卓著的四大农书:

《汜胜之书》、《齐民要术》、《农书》、《农政全书》。

《齐民要术》是我国现存最早、最完整、最系统的古代农业科学著作。

医学

西汉编订《黄帝内经》——中医学的奠基之作。

东汉张仲景《伤寒杂病论》——“万世宝典”。

明李时珍《本草纲目》——“东方药物巨典”。

2、辉煌灿烂的中国古代文学成就

朝代

代表人物

文学成就

春秋末年

《诗经》,我国第一部诗歌总集。

战国

屈原

新的诗歌题材——楚辞,《离骚》

汉朝

司马相如、张衡

半文半诗的综合文体——赋

唐诗

初唐:

王勃、陈子昂。

盛唐:

王维、孟浩然,高适、岑参,李白(“诗仙”)、杜甫(“诗圣”。

)

中唐:

白居易

晚唐:

杜牧和李商隐

诗歌的黄金时期,是唐诗发展繁荣的丰碑

宋词

柳永、李清照、辛弃疾、苏轼

婉约派:

柳永(《雨霖铃》)、李清照(《声声慢》)

豪放派:

苏轼、辛弃疾

元曲

关汉卿、马致远

关汉卿《窦娥冤》

明清小说

曹雪芹等

《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》;《聊斋志异》《儒林外史》等

3、中国古代的艺术成就

(1)汉字:

原始社会晚期起源于“文字图画”,经历了:

甲骨文、篆书、隶书、楷书的演变发展过程。

(2)书法艺术的发展:

两个阶段:

魏晋以前基本上是自发阶段,魏晋时期开始进入自觉阶段。

楷书发展:

始于东汉,魏晋楷书有定鼎之功,唐代步入盛世,名家群起。

初唐的欧阳询、盛唐的颜真卿、晚唐的柳公权是这一时期的代表。

草书发展:

起源于汉初,成熟于东晋。

魏晋以来盛行不衰,名家辈出。

代表人物:

盛唐的张旭、怀素等。

行书发展:

经过东汉至西晋约两个多世纪的演变,书体完全成熟。

代表:

王羲之等。

(3)绘画:

起源:

远古彩陶画:

《鹳鱼石斧图》。

战国:

楚国帛画《人物龙凤图》和《人物御龙图》。

中国绘画艺术从萌芽走向成熟的关键阶段。

魏晋南北朝时期:

真正意义上的中国画出现了。

东晋顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》。

隋唐五代时期:

中国绘画的一个高峰。

隋朝展子虔的《游春图》,是现存中国最早的山水画。

初唐阎立本的《步辇图》。

盛唐吴道子的《送子天王图》。

隋唐时期,敦煌莫高窟壁画盛极一时。

两宋时期:

宫廷画院进入最为活跃的阶段,画学兴起;风俗画是当时画坛的最大亮点。

北宋张择端的《清明上河图》长卷。

元明清时期:

文人画成就最为突出。

元代王冕的《墨梅》、明代徐渭的《黄甲图》、清代郑板桥的《墨竹图》。

(3)戏曲:

京剧:

乾隆末年,安徽的徽剧戏班进京演出;道光年间“徽汉合流”的局面;同治、光绪年间,京剧走向成熟,并涌现出程长庚、谭鑫培等著名的“同光十三绝”;从清朝末年到民国初年,京剧迎来了它的繁荣期。

京剧以其独特的艺术魅力风靡全国,被誉为“国剧”。

民国以来,又逐步走向世界。

其他戏剧剧种:

秦腔、越剧、川剧、粤剧、黄梅戏等出现。

方法总结

1、运用列表的办法将本单元繁杂的知识系统化、条理化,便于掌握。

2、运用比较的方法,突破一些重点和难点,加深理解。

如总结我国古代的科技成就,并归纳处于世界之最的成就,分析古代中国科技一直领先于世界,为什么16世纪以后,中国科技的发展越来越落后?

(1)四大发明

(2)《九章算术》

(3)留下了世界上最早日食、月食、太阳黑子以及哈雷彗星的记录,编制出了世界上最早的星表《石氏星表》。

(4)《授时历》比现行公历早3百年。

原因:

①自给自足的封建经济占统治地位,限制了生产力的发展,使科技的发展缺乏足够的动力;

②封建统治者推行的“重农抑商”政策与后期的“闭关锁国”政策,进一步限制了中国古代科技的发展;

③中国古代以儒学为主的教育内容与残酷的文化专制统治使中国古代科技缺乏足够的重视与人才;

④科技本身存在重实用性而少理论探讨;

⑤重文轻技和封建迷信思想的阻碍。

3、文史联系比较、情景创设等。

有了人类就有人类的劳动、人类的情感,逐步就产生了表达人们劳动、生活和思想情感的文学。

中国文化源源流长,文学更是辉煌灿烂。

同学可列举自古以来我国文学的主要形式:

先秦诗经、楚词,汉赋、唐诗、宋词、元曲和明清小说。

4、深层分析文化现象背后的社会原因,理解一定社会的文化和经济、政治的内在联系,逐步培养用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点分析问题的能力。

(1)如中国古典诗歌最辉煌的时期当数唐朝,其原因是什么?

①国家的统一和国力的强盛,为诗歌的发展准备了必要的物质条件;

②南北、中外的文化交流也提供了深厚的文化基础;

③开明兼容的政治及文化政策和科举“以诗取士”,不仅使文人思想开放、活跃,也直接刺激了诗歌创作的迅猛发展。

(2)宋词繁荣原因:

①两宋城市手工业、商业经济的繁荣,是宋词兴盛的物质基础;

②市民阶层的扩大,生活水平的提高,要求丰富的文化娱乐生活;

③两宋社会矛盾尖锐,文学家用词更能表达自己的思想情感。

(3)明清小说产生的背景:

①明清小说是从宋元话本发展而来的。

唐代传奇、宋元话本都是短篇,明清小说创立了长篇体裁,开辟了我国小说史的新阶段;

②专制主义中央集权进入强化阶段;

③手工业、商业繁荣,资本主义萌芽出现,市民阶层扩大。

第四单元 近代以来世界的科学发展历程

知识总结

类别

成就

物理学的

重大进展

经

典

物

理

学

伽利略

(16-17世纪,意大利)

被誉为“近代科学之父”;为牛顿经典力学的建立奠定了基础;开创了以实验事实为依据并有严密逻辑体系的近代科学。

牛顿

(17世纪,英国)

建立了(经典力学基本体系),即万有引力定律和牛顿力学三定律。

)经典著作《自然哲学的数学原理》,实现了物理学史上的第一次飞跃。

(3)海王星的发现是证明牛顿力学和万有引力定律有效性的最成功的范例。

现

代

物

理

学

相

对

论

爱因斯坦(20世纪初,德国

相对论内容:

包括狭义相对论和广义相对论。

时间、空间是物质存在的形式,随着物质运动速度的变化而变化。

是物理学领域一次重大革命。

量

子

论

最先由德国物理学家普郎克于1900年提出量子假说。

爱因斯坦(20世纪初)提出光的量子理论

丹麦物理学家玻尔提出了原子量子理论。

20世纪30年代,量子力学建立起来。

量子论的形成标志着人类研究领域开始从宏观世界深入到微观世界。

量子论和相对论是现代物理学的两大支柱。

生物学

的进展

17世纪以后

细胞学的确立

19世纪初

拉马克的早期进化:

提出生物从低级向高级发展进化的观点;“用进废退”和“获得性遗传”的观点。

19世纪中期达尔文,英国

1859年发表《物种起源》,创立了生物进化论,“物竞天择,适者生存,自然选择”是生物进化的基本原则,达尔文“生物领域的牛顿”。

蒸汽时代的到来(第一次工业革命)

18世纪60年代,瓦特开始改良蒸汽机,80年代,他又制造了联动式蒸汽机。

蒸汽机在纺织业、采矿业、冶金业、造纸业等工业部门的使用;19世纪三四十年代,蒸汽机在欧洲、北美广泛采用,人类进入蒸汽时代。

生产力飞速发展,世界各地联系更加密切。

电气时代(第二次工业革命)

1831年,英国科学家法拉第研究发现的电磁感应现象,为发电机的研制奠定了理论基础。

1867年,德意志科学家西门子发明了世界上第一台实际可用的大功率发电机。

不久,比利时人格拉姆发明了电动机。

生产力飞速发展,掀起了第二次工业革命,人类社会进入电器时代;生产和资本高度集中促成垄断组织的形成。

信息技术

1946年第一台电子计算机在美国诞生,1969年国际互联网问世;20世纪90年代以后,互联网进一步发展为全球信息网。

信息化社会开始出现;加快了经济全球化的步伐。

第五单元 近代中国的思想解放潮流

知识总结

1、近代中国的思想解放潮流:

(1)地主阶级:

抵抗派:

林则徐、魏源,“师夷长技以制夷”的主张。

洋务派:

“中学为体,西学为用”的主张。

(2)资产阶级:

早期维新派:

改良政治,君主立宪的主张。

康梁维新派:

兴民权、设议院、实行君主立宪、发展资本主义、挽救民族危亡。

孙中山革命派:

三民主义、新三民主义。

激进民主派:

前期——民主、科学、新道德、新文学;后期——宣传马克思主义。

2、鸦片战争后中国人学习西方、寻求变革的思想历程及作用。

主要历程

代表

主张

背景

意义

特点

开眼看

世界

封建士大夫:

林则徐(近代中国开眼看世界的第一人)

、魏源

《四洲志》各国律例》;

《海国图志》“师夷长技以制夷”

鸦片战争后(内忧外患日深;西学传入;有识之士倡导等)

关注世界;思想启迪。

军事科学技术(器物层面)

中学为体

西学为用

封建地主阶级代表:

李鸿章、曾国藩、左宗棠等洋务派

“中学为体,西学为用”、“师夷长技以自强”

第二次鸦片战争后内忧外患

洋务运动,付之实践,迈出了中国近代化历程的第一步

技术层面,付之实践。

结果失败

维新

变法思想19世纪

早

期

具有维新思想的知识分子:

王韬、郑观应

发展民族工业,商战;兴办学校;君主立宪。

但没有完整的理论;没有付诸行动。

洋务运动的展开;中国资本主义产生;西学的传入等。

为维新思想的形成奠定基础

初涉政治制度层面,没有付诸行动。

90

年

代

资产阶级维新派:

康有为、梁启超、严复

主张挽救民族危亡;发展资本主义经济;兴民权,建立君主立宪制;兴西学,改革教育制度。

康有为:

《新学伪经考》、《孔子改制考》。

梁启超:

《变法通议》。

实行戊戌变法。

甲午战争后,民族危机空前严重;民族资本主义的进一步发展等。

思想启蒙,促进了中国人民的觉醒,是中国近代一次思想解放潮流。

制度层面并付之于实践

3、新文化运动:

1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》,提倡民主与科学,揭开了新文化运动的序幕。

(1)兴起的背景:

思想方面:

1911年,辛亥革命爆发,推翻清朝封建统治,民主、自由、平等、博爱等思想进一步传播。

经济方面:

一战期间中国民族资本主义有了进一步发展。

政治方面:

袁世凯专制独裁、复辟帝制,政治黑暗。

(2)代表人物:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。

(3)新文化运动的内容:

前期:

提倡民主与科学;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。

后期:

(五四运动后),以宣传马克思主义为主。

(4)新文化运动的影响

民主和科学思想的弘扬,动摇了封建思想的统治地位,并且推动了中国自然科学的发展,使人们的思想尤其是青年的思想得到空前的解放。

后期传播的马克思主义,为中国先进的知识分子所接受,成为拯救国家、改造社会的思想武器。

对五四运动的爆发起到了宣传动员作用,也有利于文化的普及和繁荣。

4、近代思想的发展对中国社会的影响

中国近代思想发展的核心是向西方学习,纵向分析可分成三个阶段和层次:

第一个阶段是从鸦片战争到甲午中日战争,其主要内容是学习西方以坚船利炮为核心的物质文明。

清政府内部的地主阶级改革派本着“师夷长技以制夷”的爱国思想,学习西方科学技术,引导中国睁眼看世界,面对现实。

洋务派出于镇压农民起义的需要和鉴于民族危机的加深,学习西学,并付诸实践,创办新式学校和近代军事、民用工业。

第二阶段是戊戌变法和辛亥革命时期,主要内容是学习西方的政治制度。

资产阶级维新派康有为、梁启超等提出君主立宪制方案,掀起近代思想解放的第一次潮流,资产阶级革命派孙中山等提出了资产阶级共和国方案,掀起近代思想解放的第二次潮流。

第三阶段是新文化运动时期,以民主和科学作为其旗帜,学习西方民主思想,向封建伦理道德宣战,并逐步发展成为以宣传马克思主义为主流的文化运动,掀起近代思想解放的第三次潮流。

但各个阶段学习西方并未与中国实践真正结合起来,完成这一任务的,是中共把马克思主义与中国国情相结合,开创了一条正确的革命道路。

方法总结

1、学习本单元,要宏观把握近代中国思想解放的潮流这一主题。

明确近代中国思想解放的潮流既是对当时中国现实问题的思考,也是对西方挑战的回应。

2、一定时期的文化,是一定时期政治经济的反应,学习中注意不同思想潮流所产生的不同背景。

3、注意把握近代中国思想解放的潮流的渐进过程和不同层面:

由浅入深、由表及里,由“器物”(洋务运动)到“制度”(戊戌变法、辛亥革命)再到“思想文化”(新文化运动)。

第六单元 20世纪以来中国重大思想理论成果

知识总结

1、马克思主义中国化的历程:

(1)传入:

十月革命后,李大钊第一次举起社会主义大旗。

五四运动进一步促进了马克思主义的传播。

(2)中国共产党以马克思主义为指导,领导中国新民主主义革命。

(3)毛泽东思想是马克思主义与中国革命实际相结合的第一次历史性飞跃。

是中国共产党集体智慧的结晶,是夺取中国革命胜利的理论武器。

是建设中国特色的社会主义理论的思想根源。

(4)邓小平理论:

是马列主义同中国社会主义现代化建设实际相结合的产物。

是社会主义现代化建设的指导思想。

理论的核心是:

新时期有中国特色的社会主义理论。

(5)三个代表。

(6)科学发展观。

2、三民主义的形成和发展(产生时期:

20世纪初)

(1)背景:

①19世纪末20世纪初,民族危机进一步加深,人民群众与清朝统治之间的矛盾更加尖锐;

②鸦片战争以后,各种挽救民族危亡的救国方案,大多数是想在维护或基本保持清朝统治的前提下,改良救国,但均遭失败。

③孙中山等人学习接受西方近代政治学说。

④孙中山代表的革命派登上历史舞台,中国同盟会在日本东京成立。

(2)内容:

1905年,孙中山在《民报》发刊辞中提出。

民族主义:

即“驱除鞑虏,恢复中华”,开展民族革命,推翻帝国主义支持的清王朝的封建统治。

民权主义:

即“创立民国”,开展政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级共和国。

民生主义:

即“平均地权”,开展社会革命,平均地权,解决以土地为中心的财富重新分配问题,实现家给人足。

(3)意义:

是一个比较完整的资产阶级民主革命纲领。

是辛亥革命的重要理论指导。

它表达了中国资产阶级在政治、经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立、民主权利和发展经济的共同愿望,推动了资产阶级民主革命的发展。

(4)实践:

1911年,辛亥革命;1912年,建立了中国第一个资产阶级共和国政府——中华民国南京临时政府;1912年,以三民主义为指导,制定了第一部资产阶级民主宪法——《中华民国临时约法