关于完善0809重新犯罪防治政策出台机制的思考0806.docx

《关于完善0809重新犯罪防治政策出台机制的思考0806.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于完善0809重新犯罪防治政策出台机制的思考0806.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

关于完善0809重新犯罪防治政策出台机制的思考0806

关于完善重新犯罪防治政策出台机制的思考

关键词:

重新犯罪;政策制定;重新犯罪信息发布

内容提要:

我国重新犯罪率呈上升趋势,且日益突出,制定科学有效的重新犯罪防治政策已经摆在我们面前。

然而,在目前,支持重新犯罪防治政策制定的平台建设不尽人意。

没有一个好的政策制定平台,不可能有好的政策出台。

为提高重新犯罪防治政策制定的科学水准,国家应当考虑建设与完善下面平台:

重新犯罪信息发布平台,智囊库。

中国的重新犯罪呈上升趋势,建立有效的重新犯罪反应机制十分迫切:

有效地监测重新犯罪率变化,制定科学的重新犯罪防治政策。

一、当代中国的重新犯罪现状

(一)重新犯罪的基本数据[1]

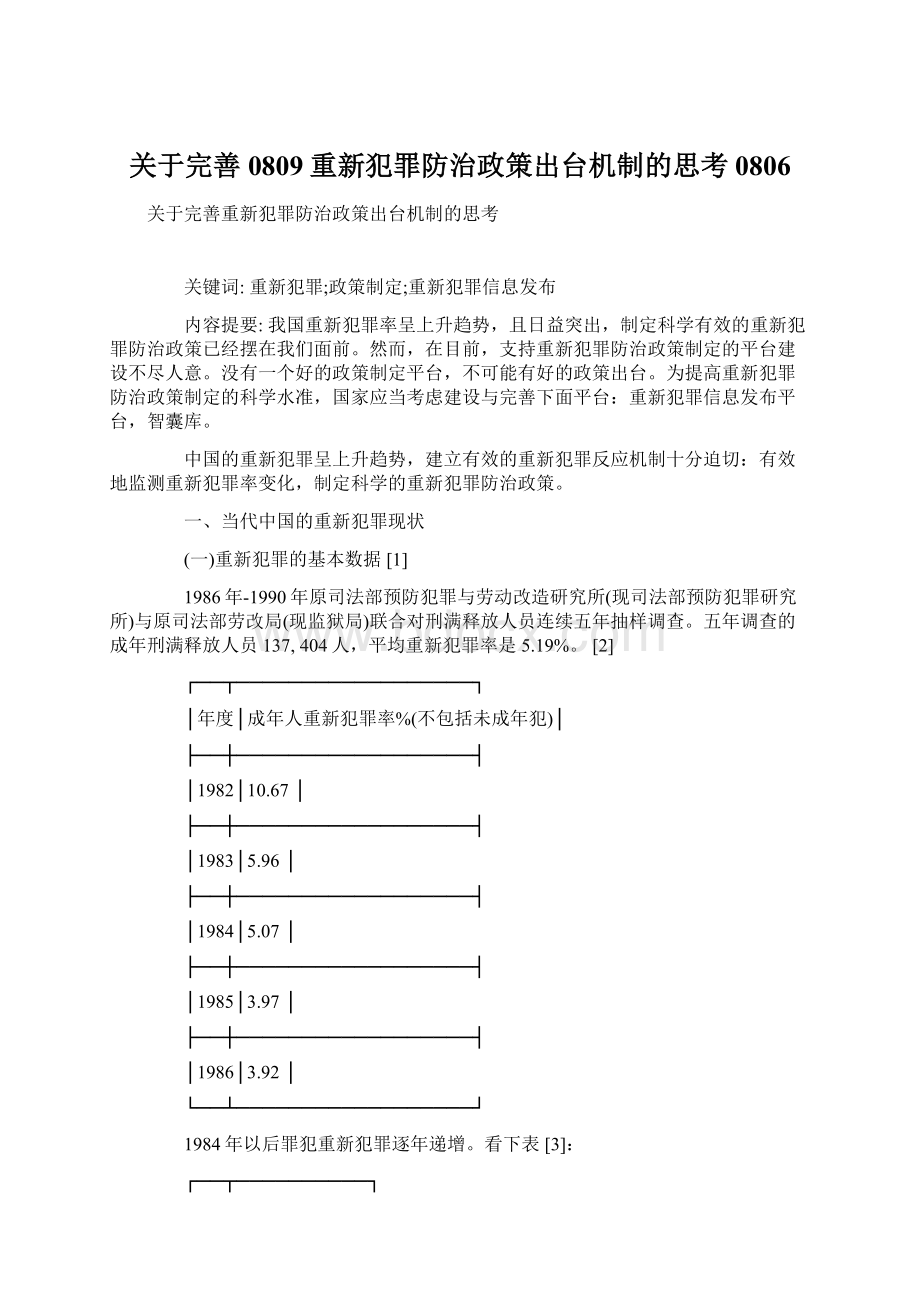

1986年-1990年原司法部预防犯罪与劳动改造研究所(现司法部预防犯罪研究所)与原司法部劳改局(现监狱局)联合对刑满释放人员连续五年抽样调查。

五年调查的成年刑满释放人员137,404人,平均重新犯罪率是5.19%。

[2]

┌──┬──────────────────┐

│年度│成年人重新犯罪率%(不包括未成年犯)│

├──┼──────────────────┤

│1982│10.67│

├──┼──────────────────┤

│1983│5.96│

├──┼──────────────────┤

│1984│5.07│

├──┼──────────────────┤

│1985│3.97│

├──┼──────────────────┤

│1986│3.92│

└──┴──────────────────┘

1984年以后罪犯重新犯罪逐年递增。

看下表[3]:

┌──┬──────────┐

│年度│全国重新犯罪率(%)│

├──┼──────────┤

│1984│6.34│

├──┼──────────┤

│1985│6.78│

├──┼──────────┤

│1986│7.33│

├──┼──────────┤

│1987│7.85│

├──┼──────────┤

│1988│8.32│

└──┴──────────┘

┌──┬──────────┐

│年度│全国重新犯罪率(%)│

├──┼──────────┤

│1989│8.35│

├──┼──────────┤

│1990│8.55│

├──┼──────────┤

│1992│9.26│

├──┼──────────┤

│1995│10.86│

├──┼──────────┤

│1996│11.10│

└──┴──────────┘

1984到1990年重新犯罪比较增长了2.21个百分点。

1990到1996年重新犯罪比较增长了2.55个百分点。

1996年重新犯罪率是11.10%。

[4]

1992年国务院新闻办公室发布的《中国改造罪犯状况》白皮书公布重新犯罪率是6%-8%。

这个数字应当是以1990年以前的数字为根据的。

1996年后不能收集到全国范围的重新犯罪统计数字,因而不能在全国范围进行重新犯罪的数字比对。

但是,对一些省、一些监狱的调查,笔者判断,1996年后,全国重新犯罪率呈增长状态。

下面看一些数字:

根据2002年8月的统计,清河监狱分局关押的6762名罪犯,第二次入狱的罪犯占押犯总数的27.9%[5]

截止2003年12月31日湖南省共押63,393名罪犯,其中重新犯罪人员7896名,占所有服刑人员的12.46%。

重新犯罪人员构成中农民占53.0%;无业人员占36.9%。

[6]

根据北京监狱局2003年12月的调查,累犯占押犯比例的20.1%。

[7]

根据2005年5月对重庆某监狱的调查:

该监狱关押罪犯5103人,其中有过再犯罪记录的985人,占在押罪犯人数的19.3%。

其中,两次犯罪即“二进宫”的有840人,占有过再犯罪记录者的85.3%;三次犯罪即“三进宫”的有125人,占有过再犯罪记录者的12.7%;四次以上犯罪即“四进宫”以上的有20人,占有过再犯罪记录者的2%。

[8]

根据2008年6月的调查,2007年6月至2008年6月之间保定监狱收押罪犯535人,其中二进宫以上者有96%人,重新被监禁率是17.9%。

根据甘肃某监狱于2007年对在押的三年以下短刑犯的调查,该狱服刑二次以上的罪犯占被调查罪犯的23.8%。

[9]

(二)中国重新犯罪的发展趋势与重新犯罪率的比较

1.中国重新犯罪的发展趋势

虽然1996年后重新犯罪的数字与1996年前重新犯罪率数字调查范围不对应,1996年以前的重新犯罪率是全国范围的重新犯罪率(实际是重新被监禁率),而1996年以后的是省或者市的重新被监禁率,而且由于省、市之间、监狱与监狱之间押犯具体情况不同,无论是某个监狱的重新犯罪率,还是某个省的重新犯罪率,都不能替代全国的重新犯罪率,但是,由于某个省的重新犯罪率,甚至一个监狱的重新犯罪率,可以成为全国范围重新犯罪率统计的样本,因而从统计角度,一个省的重新犯罪率,乃至一个监狱的重新犯罪率可以反映全国的重新犯罪率的概貌,反映全国重新犯罪率的走向。

我们看到1984年到1996年全国重新犯罪率呈上升趋势,而1996年以后,虽然湖南省、北京市重新被监禁率不同,保定监狱与清河监狱的重新被监禁率也不同,但是,都高过1996年的11.1%,其中清河监狱的重新被监禁率高出1996年全国被监禁率16.8%,湖南的重新被监禁率高出1996年全国被监禁率的1.36%。

这表明:

1996年后中国的重新被监禁率还在上升。

2.我国重新犯罪率在国际层面上的比较

当今国际社会的重新犯罪率是多少?

在国际社会,重新犯罪率是类概念,重新犯罪率下面还有具体概念:

重新被捕率;重新被定罪率;重新被判刑率;重新被监禁率。

在这四个概念中,重新被捕率最高,我们通常说的国外重新犯罪率高达60%,通常指的是这个概念。

由于嫌疑犯被捕后,并非都被定罪,因为证据原因,因为情节原因,因为政策原因,如推行司法分流,很多罪犯被捕后并未被定罪,因而重新被定罪率要低于重新被捕率。

而被定罪者因为适用类似我国的非刑罚处理方法,重新被判刑率要低于重新被定罪率。

由于刑罚分为监禁刑与非监禁刑,并非被判刑的罪犯都被裁量为监禁刑,从各国实践看,被适用刑罚的罪犯只有一部分判处监禁,这样重新被监禁率又低于重新被判刑率。

因此,与国际社会进行重新犯罪率比对需要确定其具体定义。

2006年英国公布的2000年的重新犯罪率是57.6%;2003年的重新犯罪率是57.6%。

其重新犯罪率的定义是:

刑满后2年被重新定罪的比率。

[10]这个数值之所以较高,一是英国的这个统计将重新犯罪率定义为重新被定罪率,二是将重新犯罪率定义在刑满释放2年。

刑满二年内是重新犯罪的高发期。

根据我国上海的一项对所有刑释人员重新犯罪的调查,刑满释放后二年的重新犯罪者最多,占重新犯罪人的39.1%。

[11]

根据美国司法统计局在90年代的调查:

罪犯刑释后3年,重新被捕率67.5%;因犯新罪重新定罪的46.9%;重新被量刑率是25.4%,其中,51.8%的人重新返回监狱。

1990年监狱中的罪犯是748,000人,重新入狱人数是467,000人;2000年监狱中的罪犯是1,357,000人,重新入狱人数是728,000人。

[12]

美国的重新被监禁率远低于我们头脑中的重新犯罪率。

其他数据也印证了这点。

在2007年7月28日保定召开的“刑事司法新发展国际研讨会”上美国约翰杰刑事司法学院(JohnJayCollegeofCriminalJustice)院长JeremyTravis提供的数字是:

2000年有600,000名罪犯出狱,有67%的罪犯在释放后3年被捕;有30%的罪犯在释放后半年内被捕;有47%的罪犯在释放后3年内因重新犯罪而被定罪;有25%的罪犯在刑满释放后3年内因新罪而重新被量刑。

[13]

根据美国刑事司法统计局的特别报告:

《1986-1997重新入狱(联邦监狱)》:

1986年到1994年从美国联邦监狱释放出215263名罪犯,三年后有33855名罪犯重新回到联邦监狱,占出狱刑释人员的16%。

重返监狱的比率从1986年的11.4%上升到18.6%。

[14]

根据1999年对美国从弗吉尼亚1993年释放的962名罪犯刑满后的三年跟踪研究,[15]美国弗吉尼亚1993年因重新犯罪的被捕率是49.3%,其中犯重罪的重新被捕率是39.6%;重新犯罪的被定罪率是35.4%;犯重罪的重新被定罪率是22.4%。

由于现在中国没有发布重新犯罪率的平台,重新犯罪统计内容、重新犯罪统计标准等都不得而知,而笔者所收集的有关重新监禁率是有被监禁史者在押犯中所占比例,因而,这个数值不能与国际社会所使用的数值直接对接,进行直接的比较研究。

尽管如此,至少我们可以说,中国的重新被监禁率与西方国家走向接近。

根据《邵雷同志在全国监狱局长座谈会上的讲话》,[16]到2007年第三季度,全国被判刑2次以上的罪犯达到239802人,比2003年增加24428人,增长了11.3%。

如果按照全国押犯150万人计,粗略计算,全国监狱中被判刑2次以上的罪犯达到15.98%。

由于我国的重新被定罪率、重新被捕率的数据尚不可得知,不能进行重新被定罪率、重新被捕率的比较。

二、打造防治重新犯罪政策科学制定平台的建议

构建有效的防治重新犯罪的政策势在必行。

如何构建有效的防治重新犯罪的政策?

构建有效的防治重新犯罪的政策需要学习、借鉴他人的成果,需要勇于创新,但是更需要有一个能够有力支持重新犯罪防治政策科学制定的平台。

没有一个好的政策制定平台,不可能有科学的政策出台。

好的政策制定平台是科学的政策出台的前提。

好的重新犯罪防治平台至少包括两大部分:

其一,信息平台,这一平台能够提供完整的重新犯罪信息。

信息平台所提供的重新犯罪信息既是重新犯罪防治政策制定的根据,也是对重新犯罪防治政策效果检验的标准。

其二,智囊库,智囊库主要为有关部门的决策提供智力上的支持。

智囊库不仅包括政府建立、支持的研究机构,也包括高校或者其他机构建立、支持的研究机构。

然而,目前在我国这两个平台建设状况并不理想。

首先从重新犯罪信息平台看,我国存在下列问题:

第一,重新犯罪的信息统计不全面。

重新犯罪率有不同的统计标准,由于统计标准不同,便有重新被捕率、重新被定罪率、重新被判刑率、重新被监禁率等表现形式。

统计标准不同,数据不同,意义不同,所反映的关系不同。

例如,根据连续五年统计,重新被捕率持平,而重新监禁率上升,这说明,刑罚适用者用刑趋重,而不是重新犯罪率上升。

而我国没有全面开展重新被捕率、重新被定罪率、重新被判刑率的统计,从而无从发现定罪政策、量刑政策与重新犯罪的关系,因而使得立法者、司法者很难有目的地利用定罪政策、量刑政策防治重新犯罪。

此外,即使重新被监禁率统计也存在重要信息统计不到位问题,如押犯的犯罪史。

第二,重新犯罪相关信息尚付阙如。

重新犯罪信息的直接价值是反映控制重新犯罪政策的效能,间接价值是反映重新犯罪控制政策的投入产出关系。

因而,有关重新犯罪信息中不能少了有关经济支出。

然而,在我国无论是国家统计系统,还是司法系统,都无有关公开信息。

第三,重新犯罪统计规范不明,制度不清,公开不够。

重新犯罪统计是重新犯罪政策制定与改革的重要依据。

而重新犯罪统计工作是一项复杂的、专业性很强的工作。

避免重复、避免遗漏、最大程度获得真实信息是重新犯罪统计的基本要求。

而这种要求的实现不能离开统计规范的明晰、公开、统一。

我国的重新犯罪统计尚需要法制化。

其次,从智囊库建设发展看,由于有关重新犯罪信息很难为学者所接触,研究缺乏针对性,所以有关研究人员数量少,成果少,缺乏研究群体,缺乏,甚至没有专业调查人员。

正由于有关研究不足,因而关于重新犯罪防治政策的智力支持不足。

在两个平台建设中,重新犯罪信息平台非常重要。

这一平台是政策出台的基础与重要根据。

比如,如果有数据表明,在我国,大多数重新犯罪是极少数罪犯实施的,我们就建议国家在引入危险评估政策同时推行剥夺政策。

剥夺是一种严厉的刑事政策,剥夺政策的引入将使我国的“宽严相济”政策有实质的重大变化。

这一平台是检验政策效能的工具。

一项政策是否可以控制重新犯罪,我们不仅要看其设计理念、设计结构、设计因素,而且更要看其效果。

设计合理,设计目标明确,不一定能够实现目标,不一定具有很好的效率。

因而,政策需要进行检验。

如果一项政策设计合理,比如,矫正项目政策,在实施过程中有数据显示,其可以有效降低重新犯罪,我们建议国家引入并推行这项政策。

重新犯罪信息平台所反映的信息是科学的重新犯罪防治政策制定根据,是重新犯罪防治政策科学性检验的标准。

离开重新犯罪信息平台而制定的重新犯罪防治政策缺乏政策制定的基本“事实”基础—“基本数据”,设计者所设计的政策、决策者所安排的政策,难免有一定盲目性,难以避免政策的低效问题:

投入大量人力、物力与财力,而不能有效控制重新犯罪。

离开重新犯罪信息平台而推行的重新犯罪防治政策,由于缺乏数据的检验,政策效果不能得到定量性的评价,从而难以评价政策设计中的缺陷、政策执行中的问题。

因此,在这里笔者提出两个建议,以望不断提高重新犯罪防治政策制定的科学水平。

(一)建立国家与地方重新犯罪信息发布平台

1.重新犯罪信息发布平台的功能

重新犯罪信息不仅反映重新犯罪状况的功能,使人们了解国家或者某省、市的重新犯罪情况,而且具有下列功能:

(1)评价特定政策的效能

一项有关刑事政策是否可以有效地防治重新犯罪?

虽然从设计理念、原则上可以进行评价,但是,从重新犯罪具体信息上评价更直接、更可靠、更有信服力。

借助重新犯罪信息人们不仅直接可以看到某项政策是否具有降低重新犯罪的功能,而且可以看到该项政策具有的降低重新犯罪的力度大小。

例如,心理咨询是否具有降低重新犯罪的功能,如果具有降低重新犯罪的功能,力度如何?

在什么前提下可以发挥作用?

重新犯罪信息发布平台之所以有这样的功能是因为重新犯罪的变化与所采取的政策存在变量关系:

当一项新的重新犯罪控制政策被采用后,可以通过重新犯罪率变化进行检验。

检验内容包括是否有效;有效性大小;前提或者条件等。

这样可以对特定政策科学定位。

(2)为制定新的重新犯罪防治政策提供事实根据

建立重新犯罪发布平台可以使决策机关与社会了解重新犯罪的变化及其状态。

而这种知悉往往是新的政策动议的根据,特别是当重新犯罪率上升时。

当人们知悉重新犯罪率上升,便会寻求新的政策以求降低重新犯罪率,从而会导致新的政策产生。

同时,这种知悉也可能成为巩固某类政策的根据。

当人们发现某项措施可以有效控制重新犯罪,如发现使用认知行为矫正项目可以降低重新犯罪率,就可能考虑将认知行为矫正项目纳入重新犯罪控制政策范围。

(3)为评价某届政府、某届领导班子防治重新犯罪工作实然效果提供科学的根据

长期以来我国对某届政府、某届班子执政、执法效果缺乏定量性考察的根据,以致权力机构(人民代表大会)、上级部门不能有效对某届政府、某届领导班子防治重新犯罪工作有效评价。

如果建立了重新犯罪信息发布平台,权力机构(各级人民代表大会及常委会)、上级部门就可以掌握某届政府、某届领导班子防治重新犯罪工作效果的某一方面信息,为评价其工作建立基础。

(4)为相关研究创造了条件,开发、培育了政策制定的资源库,如通过分析重新犯罪的变化曲线为发现、引入新的政策找寻契机

(5)有利于确立重新犯罪政策的效益观

(6)重新犯罪信息发布平台的建立将会促进、引导实证研究,促进犯罪与重新犯罪控制的科学化研究

与国外的有关重新犯罪领域的研究相比,我国的重新犯罪研究有自己的特点。

我们先看一下我国有关重新犯罪上升的原因的解释及其对策研究。

杜永平在2002年第1期《公安研究》上撰文《刑释、解教人员重新违法犯罪的对策》指出:

刑释人员重新犯罪的原因主要是刑释人员素质偏低;劣性难改、恶习难除;刑释人员自暴自弃。

相应对策是强化对犯罪的打击、强化对罪犯的改造。

刘建在2002年第12期《海南人大》发表《刑满释放人员重新犯罪情况应当引起高度重视》。

文章指出:

刑释人员重新犯罪的原因主要是犯罪人员主观恶意深,恶习难返,有的还以犯罪为职业;文化素质低,无技术特长,缺少谋生手段,加之受社会歧视,走向重新犯罪道路;法律意识淡薄,讲江湖意气。

对策:

加强对累犯的打击;加强教育改造,提供改造质量;加强帮教工作;家庭与亲友要关心刑释人员。

关于重新犯罪上升原因的解释,我国目前的研究成果基本是定性的。

之所以提出这个看法是因为:

首先,关于重新犯罪的原因源于分析人员的主观判断。

这种判断与人的智力、经验、见识、所受教育密切相关。

一般说,智力高的、经验丰富的人、阅历多的人、所受教育高的人,考虑重新犯罪的原因复杂一些,反之简单一些。

因而不同的人对重新犯罪的原因的解释不同。

其次,缺乏对重新犯罪“原因”之所以成为原因的充分解释。

由于定性型的重新犯罪原因分析源于人的感、知觉,因而对重新犯罪上升的原因解释碎片化。

而西方国家关于重新犯罪原因的解释属定量型的。

这种解释的特点是:

一是在重新犯罪原因与重新犯罪之间寻求因果关系。

二是对原因进行筛选,然后确定。

典型的重新犯罪原因分析模式是:

第一,将与重新犯罪相关的因素全部列入分析范围。

这时的有关因素可能很多。

第二,对各种因素与重新犯罪原因力进行统计性分析,看各因素与重新犯罪的关系密切程度。

这种统计的方法不尽相同。

Hanson在研究性罪犯重新犯罪与相关因素时,使用r分析方法研究各因素与性罪犯重新犯罪的密切关系,然后确定原因范围。

[17]

┌──────────┬───┬───┐

│因素│平均r│样本量│

├──────────┼───┼───┤

│性越轨│││

├──────────┼───┼───┤

│性兴趣在儿童│0.32│4853│

├──────────┼───┼───┤

│其他性偏好越轨│0.22│570│

├──────────┼───┼───┤

│以前的性犯罪│0.19│11294│

├──────────┼───┼───┤

│任何陌生的被害人│0.15│465│

├──────────┼───┼───┤

│性犯罪的早发史│0.12│919│

├──────────┼───┼───┤

│任何无关的被害人│0.11│6889│

├──────────┼───┼───┤

│男性被害人│0.11│10294│

├──────────┼───┼───┤

│不同的性犯罪│0.10│6011│

├──────────┼───┼───┤

│犯罪史/生活方式│││

├──────────┼───┼───┤

│反社会人格/心理异常│0.14│811│

├──────────┼───┼───┤

│以前的犯罪│0.13│8683│

├──────────┼───┼───┤

│图表性因素│││

├──────────┼───┼───┤

│年龄│0.13│6969│

├──────────┼───┼───┤

│单身│0.11│2850│

├──────────┼───┼───┤

│治疗史│││

├──────────┼───┼───┤

│治疗失败│0.17│806│

└──────────┴───┴───┘

而英国反社会排斥局使用比对的方法确定重新犯罪的原因范围。

[18]

┌─────────────┬────────┬────────────┐

││公众%│罪犯%│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│经常逃学的│3│30│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│被学校开除者│2│49(男性)/33(女性)│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│16岁以下离开学校│32│89(男性)/84(女性)│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│没有任何资格证书│15│52(男性)/71(女性)│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│数学能力低于一级的│23│65│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│阅读能力低于一级的│21-23│48│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│书写能力低于一级的││82│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│失业状况│5%│67%(犯罪前四个星期)│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│无家可归│0.9%│32%(住在非长久的住所)│

├─────────────┼────────┼────────────┤

│存在2种以上心理失常问题的│5%(男)2%(女)│72%(男)70%(女)│

└─────────────┴────────┴────────────┘

┌───────────┬───────────┬─────────┐

│存在3种以上心理失常的│1%(男)0%(女)│44%(男)62%(女)│

├───────────┼───────────┼─────────┤

│存在神经失常的│12%(男)18%(女)│40%(男)63%(女)│

├───────────┼───────────┼─────────┤

│存在心理性失常的│0.5%(男)0.6%(女)│7%(男)14%(女)│

├───────────┼───────────┼─────────┤

│存在人格性失常的│5.4%(男)3.4%(女)│64%(男)50%(女)│

└───────────┴───────────┴─────────┘

第三,将与重新犯罪关系最密切的因素确定下来。

比如,英国反社会排斥局将教育、就业、毒品与酒精使用、罪犯精神与生理问题、社会态度与自我控制、监狱化、罪犯生活技能、住房问题、理财能力、与亲友交往等10个因素确定为与重新犯罪密切相关的因素。

Voorhis认为,反社会行为史与重新犯罪密切相关,是犯罪性需要的内容。

[19]研究人员对重新犯罪与犯罪史的关系进行r检验,发现r=160[20]这表明重新犯罪与犯罪史关系非常密切。

研究人员对重新犯罪与就业、教育等的关系进行r检验,发现r=130[21]表明重新犯罪与就业、教育等关系比较密切。

关于重新犯罪防控对策,从我国现在的研究成果看,基本是“推断”式。

所谓“推断”,其一在于“推论”,研究者根据对重新犯罪原