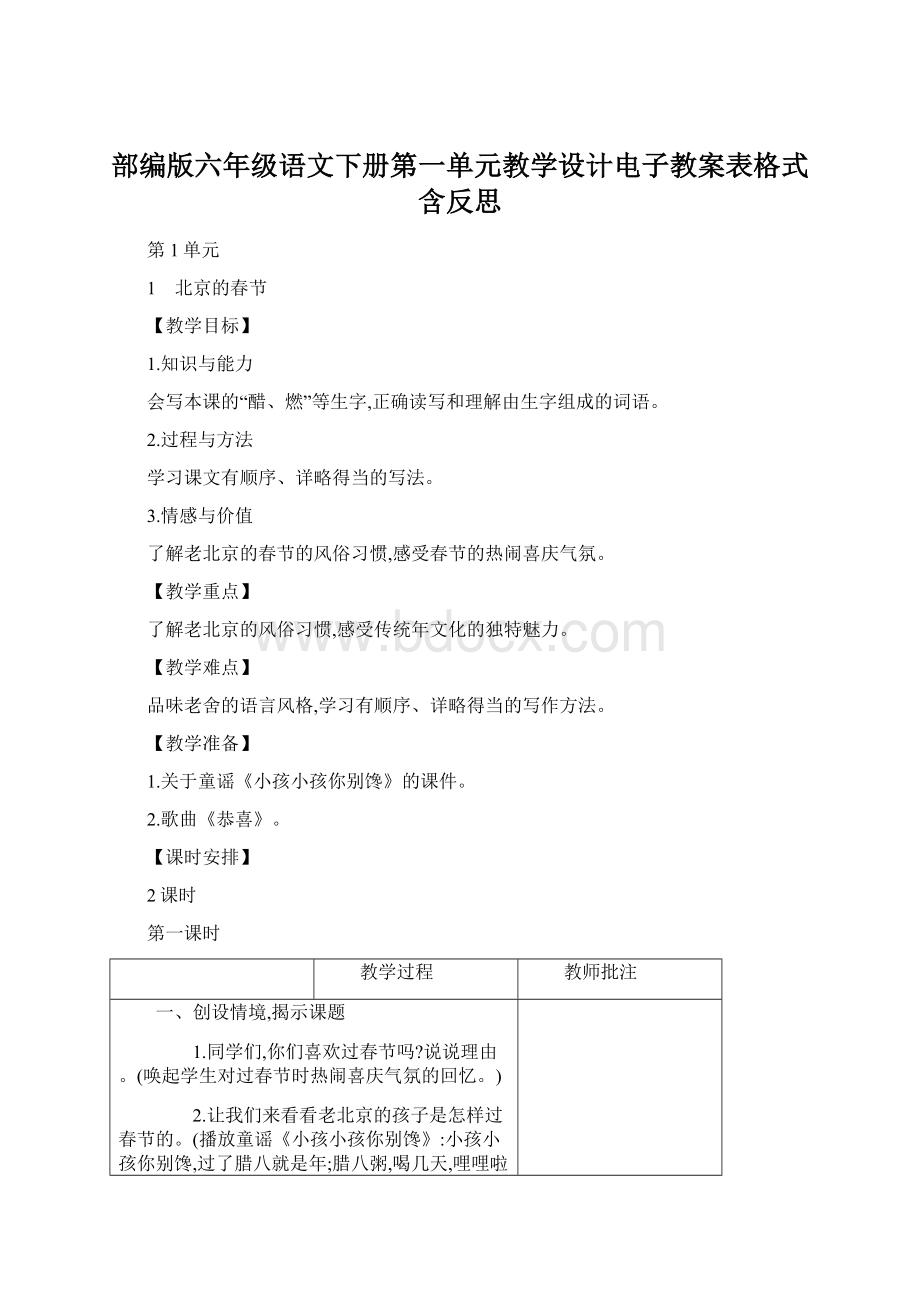

部编版六年级语文下册第一单元教学设计电子教案表格式含反思.docx

《部编版六年级语文下册第一单元教学设计电子教案表格式含反思.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版六年级语文下册第一单元教学设计电子教案表格式含反思.docx(34页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编版六年级语文下册第一单元教学设计电子教案表格式含反思

第1单元

1 北京的春节

【教学目标】

1.知识与能力

会写本课的“醋、燃”等生字,正确读写和理解由生字组成的词语。

2.过程与方法

学习课文有顺序、详略得当的写法。

3.情感与价值

了解老北京的春节的风俗习惯,感受春节的热闹喜庆气氛。

【教学重点】

了解老北京的风俗习惯,感受传统年文化的独特魅力。

【教学难点】

品味老舍的语言风格,学习有顺序、详略得当的写作方法。

【教学准备】

1.关于童谣《小孩小孩你别馋》的课件。

2.歌曲《恭喜》。

【课时安排】

2课时

第一课时

教学过程

教师批注

一、创设情境,揭示课题

1.同学们,你们喜欢过春节吗?

说说理由。

(唤起学生对过春节时热闹喜庆气氛的回忆。

)

2.让我们来看看老北京的孩子是怎样过春节的。

(播放童谣《小孩小孩你别馋》:

小孩小孩你别馋,过了腊八就是年;腊八粥,喝几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜儿粘;二十四,扫房子;二十五,做豆腐;二十六,煮煮肉;二十七,杀年鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十儿晚上玩一宿;大年初一扭一扭。

)说说你的感受。

3.现在,我们就跟随作家老舍,走进老北京,过一个“京味儿”十足的春节,感受独特的民风民俗和魅力十足的年文化。

二、初读课文,整体感知

1.学生自由轻声读课文,读准字音,读通句子,在不理解的地方做上记号。

2.检查自学情况:

(1)同桌互查读文情况。

(2)出示本课要求会写的生字,集体认读。

(3)对于这些生字你有没有想提醒大家的地方?

引导学生从生字的音、形、义三个方面需注意的地方做相互交流。

3.默读课文,思考:

按照老规矩,北京人是怎么过春节的?

给你印象最深的是什么?

4.选自己印象最深的或喜欢的段落读给大家听。

其余同学一边听一边想,作者写了哪些日子中人们的活动?

你可以用笔画下来,或用你喜欢的符号标出来。

(培养学生边听边想、读书动笔的习惯。

)

5.快速浏览课文,思考围绕春节的热闹,作者都写了哪些重要日子?

按顺序说一说。

教师根据学生的回答相机概括:

腊八→小年→除夕→正月初一→元宵节→正月十九

6.春节像一场大戏,在腊八粥的浓香中悄悄地拉开了序幕,请同学们快速浏览,按照年前、过年、结束的顺序找出相应的段落。

三、交流探讨,感受年味

1.春节是我国最重要的传统节日,北京人过得是这样热闹、开心,字里行间都弥漫着浓浓的年味。

选择春节中你印象最深的一个日子,反复读一读,能品出年的什么味道,在空白处做批注。

2.小组内交流。

3.全班交流汇报。

(1)年的味道是爆竹的味道。

(2)年的味道是香甜的味道。

(3)年的味道是开心的味道。

(4)总结,在整个春节的系列活动中,虽然有些繁文缛节,但地道的民俗中所包括的五味杂陈,蕴含着最丰富的传统,是耐得住咀嚼的味道。

四、品读体味,感受民俗

1.快速浏览课文,找出春节中最热闹、喜庆的日子。

(除夕和元宵节)

2.认真读第8自然段,联系你过年时的感受,说说怎样理解“除夕真热闹”。

3.配《恭喜》乐曲朗读,体现“除夕真热闹”。

五、作业设计

抄写词语。

独出心裁 零七八碎 万象更新 日夜不绝 万不得已

截然不同 悬灯结彩 各形各色

第二课时

教学过程

教师批注

一、复习导入

1.听乐曲《恭喜》,回顾除夕。

2.除夕过后,春节的又一个高潮——元宵节到了。

元宵节最主要的活动,当然是赏灯。

正如一首诗中所写的那样:

满城灯火耀街红,弦管笙歌到处同。

真是升平良夜景,万家楼阁月明中。

二、走进元宵节,赏万家灯火

1.如果说除夕是以家庭为单位的热闹,那么元宵节的灯会则是全民同庆的狂欢。

认真默读第12自然段,你能从哪些词句中感受到灯特别多?

(灯的数量多:

处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽。

有名的老铺都要挂出几百盏灯来。

灯的种类多:

“有的……有的……有的……有的……”)

2.想象一下,如果你走进了老北京的元宵灯市,都会看到什么灯。

(如牛角灯、纱灯、玻璃灯、彩绘灯、走马灯、纸灯等,请学生结合已有经验,尽可能展开想象,来体会老北京处处悬灯结彩、灯市如昼的热闹景象。

)

3.通过朗读,把灯的多和人的高兴表现出来。

三、比较阅读,领悟写法

1.先默读课文,独立思考,再小组讨论:

(1)课文哪些部分写得详细?

哪些部分写得简略?

这样写有什么好处?

(2)再读写腊八的部分,思考:

腊八的活动很多,为什么单写腊八粥、腊八蒜?

这样写有什么好处?

这种抓主要特点描写的方法文中还有很多,你能再举出一例吗?

2.自主阅读“阅读链接”中的第一篇短文,比较:

同是写过年,在写法上有什么不同?

3.假如请你写春节,你打算怎样写?

引导学生借鉴学到的写法谈,如:

选材要详略得当、描写节日要抓最主要的特点、可以加入自己的感受夹叙夹议等。

四、总结全文

除夕是热闹的,家家灯火通宵,家家门前贴着鲜红的春联,人们穿着新衣裳,可是它还不够美。

元宵节,“处处悬灯结彩,整条大街像是办喜事,火炽而美丽”,请同学们有感情地朗读全文,体会老北京的春节的热闹和美丽。

教师小结:

从腊八到正月十九,将近一个月的时间,却被作家仅仅用了一千多个字就呈现在读者的眼前,作者正是抓住每个节日中最突出的特点,用极其凝练的语言为我们勾勒出了一幅幅热闹喜庆、欢乐祥和的春节画卷。

让我们再次走进文本,去用心体会作者的表达方法。

五、布置作业,课外拓展

以“春节”为主题,办一期手抄报。

内容如下:

1.春节印象:

自己修改或写一篇关于春节的习作。

2.春节花絮:

从搜集到的关于春节的传说、习俗中选择编写。

3.精彩再现:

摘抄自己认为描写好的关于春节的诗词佳句或优美片段。

4.春节建议:

关于春节怎么过,提出自己的想法和建议。

5.节日集锦:

除了春节,我国的传统节日还有哪些?

把你调查的结果记录下来。

【板书设计】

北京的春节

腊八——腊月二十三——除夕——正月初一——元宵节——正月十九

热闹 喜庆 团圆 祥和

【教学反思】

[成功之处] 1.在教学中,我注意语言的过渡,及时的评价,为学生创设和谐的对话氛围。

学生大胆交流,在对话中不断感悟,加强学生对文本的理解,培养学生的语言学习能力和表达能力。

2.在教学中突破重难点,引导学生进行语言积累,我主要引导学生抓住三个重点时段来品读,从而感受到北京春节的隆重与热闹、喜庆与欢乐,在教学中渗透作者的表达方法,体会本文表达方法的精妙之处。

为此,让学生在熟读文本的基础上,通过说话训练进行语言积累的同时,攻破教学重难点。

[不足之处] 1.在教学中,我努力地想让孩子们多说一点儿,把课堂还给他们,却忽视了教师的指导作用。

在今后的授课中,我应该更好地把握教材,做到收放自如。

2.指导学生整理资料不到位。

学生课前虽收集了大量的资料,但还没有学会整理资料,不知道怎样从一大堆资料中提炼一些有用的精华资料。

因此,我还需要在平时的教学中注意启发学生,耐心地培养学生,让学生真正学会学习。

3.对于生字的教学环节,我忽略了。

问题即课题,立足于教学实际的研究必将有力地促进教育教学的发展。

2腊八粥

【教学目标】

1.知识与能力

会写“腊、粥”等生字,有感情地朗读课文,通过抓重点词句、分角色朗读等方法感悟课文。

2.过程与方法

通过人物动作、语言和心理活动的描写,感受八儿的心理活动变化。

3.情感与价值

学习文中人物对话的描写,通过读文及拓展阅读,感受亲情给人带来的温暖。

【教学重点】

通过人物动作、语言和心理的描写,体会八儿一家的其乐融融。

【教学难点】

感受八儿的心理变化。

【教学准备】

1.多媒体课件。

2.录音。

【课时安排】

2课时

第一课时

教学过程

教师批注

一、创设情境,导入课文

1.请同学们分成男女两组比赛,每组每人在5秒内说出中国的传统节日。

2.一碗碗热气腾腾的腊八粥,诉说着古往今来细细碎碎的无数动人的往事,或赞美,或怀念,或憧憬佳节的团聚,或感恩这大自然的馈赠,勾勒了一幅幅动人的情感画卷。

黏黏的腊八粥包裹着中国人浓浓的情、深深的谊,一切融化在粥里,流露于笔尖。

今天,我们师生一起欣赏现代作家沈从文的《腊八粥》。

二、听读录音,整体感知

1.检查自学效果。

(生字)

粥 咽 稠 熬 缸 脏

2.思考课文:

围绕“腊八粥”这一线索,作家沈从文为我们讲了一个怎样的故事?

能否用小标题概括出故事情节来?

文中的八儿对腊八粥怀着一种怎样的心情?

从哪些语句能看出八儿对腊八粥的这种感情?

从文中妈妈与八儿的对话中,你还能感受到八儿是个怎样的孩子?

(播放录音,标清段落)指名回答。

本文围绕八儿等着吃母亲熬煮的腊八粥的经过,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的图景,表现了一家人的其乐融融。

(板书:

煮腊八粥-盼-想-猜-看-吃腊八粥)

三、精读赏析,激发灵性

分析第1自然段:

1.作者写吃腊八粥为什么要不惜笔墨介绍这种粥的原料和这些原料煮在锅里的状态?

“小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁”是煮粥的基本原料,“在锅中叹气似的沸腾着”是腊八粥煮在锅里的状态,为下文腊八粥的香甜诱人、美味可口做铺垫。

抓住“甜甜的腻腻的”“合拢”“叹气”“大碗大碗”“大匙大匙”“塞灌”等词分析。

2.作者在文章开篇是如何写出人们对腊八粥的喜爱的?

过渡:

一碗碗美味可口的腊八粥会让小孩子、大孩子和老孩子馋涎欲滴,住方家大院的八儿正是这众多喜爱腊八粥中的一员,那么面对甜甜的腻腻的一锅粥,他的表现如何呢?

我们首先来学习盼腊八粥和想腊八粥这两段情节。

(第一句就采用了排比的修辞手法,选取了三个不同年龄段的人对腊八粥的态度,以点带面,说明所有人都喜欢腊八粥。

第二句则运用拟人的修辞手法,形象地把腊八粥的熬制过程再现出来。

看到熬煮腊八粥的状态“叹气似的沸腾着”,闻腊八粥的香甜诱人、美味可口,吃的是痛快淋漓,调动人的视觉、嗅觉。

那情形,如在眼前;那香气,如入五脏六腑。

真忍不住要尝上一口呢。

)

3.学生小组讨论,教师做小结。

四、作业设计

1.抄写课后生字。

2.试理解课后思考题。

第二课时

教学过程

教师批注

一、深入感悟课文,理解重点句式

1.过渡:

今天,我们继续学习《腊八粥》这篇课文,请一位同学说出本课的主要内容。

2.分角色朗读第2~13自然段,要求:

画出描写八儿的句子,想想这些句子分别属于对人物的哪种描写。

品读你画出的句子,思考你从中体会到了什么。

“喜得快要发疯了”这属于对人物的哪种描写?

运用了什么修辞手法?

“进进出出”

说明了什么?

“眼睛可急红了”说明了什么?

八儿真的饿了吗?

从对八儿的描写中,可以看出此时此刻八儿有一种什么样的心情?

你能用成语或四字词语说出八儿对粥的喜爱与盼望之情吗?

如:

馋涎欲滴、垂涎三尺。

(板书:

迫不及待)

“‘那我饿了!

’八儿要哭的样子”中的“那”字应如何理解?

过渡:

看来小小的八儿为了吃到香甜的腊八粥不得不撒一些谎,多么天真可爱又有那么一点儿狡黠呀,颇有童趣,让人不禁捧腹大笑。

毕竟他还小呀,从哪里能看出来呢?

“看羊还不够资格的八儿,难道还能设什么法来反抗吗?

”“锅中的一切,对八儿来说,只能猜想。

”“妈,妈,你抱我起来看看吧!

”

思考:

为了能吃上香甜诱人的腊八粥,八儿开始计划怎样分粥?

后来想怎么分?

为什么变卦了?

过渡:

八儿小小的年纪,竟然要与母亲都吃三碗,而“大哥同爹只准各吃一碗”,因为“大哥同爹都吃不得甜的”,说明八儿想吃粥的想法极其强烈。

那么从八儿与妈妈关于谁吃几碗的对话描写中,刻画了一个怎样的孩子?

从中你有怎样的感受?

为了能多吃上几碗粥,八儿设定吃粥计划,并与妈妈进行了一番“讨价还价”,得到妈妈的同意后,八儿“得寸进尺”,作者用充满童趣的语言将一个天真、可爱、聪明、体贴、孝顺的孩子刻画得惟妙惟肖,让人忍俊不禁。

感受到了八儿对家人的爱和妈妈对八儿的爱,充满浓浓的亲情和生活的气息,展现了一幅淳朴、和睦、温馨的图景。

八儿对腊八粥虽是望眼欲穿但也只能苦苦等待。

(板书:

苦苦等待)

3.在漫长的等待中,在听到无休止的“叹气”中,在看到“淡淡烟气”时,八儿变得更加焦急,“锅中的一切,对八儿来说,只能猜想”,那么八儿猜腊八粥是怎样的呢?

粥里的栗子、饭豆、花生仁儿、枣子都是什么样的?

找出文中的关键词画下来。

文章用了一个什么字来形容八儿的猜想?

(板书:

妙)它在文中起到怎样的作用呢?

(男生齐读第13自然段)

突出腊八粥在八儿头脑中的初步印象,为实际看到的腊八粥做铺垫。

4.过渡:

“画饼焉能充饥”,当妈妈把八儿抱起来,八儿终于看到了让他垂涎三尺的腊八粥,妈妈煮的粥到底是什么样子的呢?

课文中用了一个怎样的词语来表现八儿的心理?

(板书:

惊异)

总结:

从最初的“迫不及待”到“苦苦等待”,再到“美妙的猜想”,一直到最后的“亲见时的惊讶”,将八儿的心理淋漓尽致地展现了出来,同时也将一个可爱的、天真的孩童形象呈现在同学们面前,让人不得不喜,不得不爱!

结果是:

妈妈捡了一枚大得特别吓人的赤枣给了八儿。

盼望已久的腊八粥终于解馋了!

总算暂时堵住了小馋嘴巴。

真可谓“凝寒迫清祀,有酒宴嘉平。

宿心何所道,藉此慰中情”(北齐·魏收《腊节》)。

二、续读赏析,体验感悟

沈从文曾说:

“这世界上或有想在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我。

我只想造希腊小庙。

选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致、结实、匀称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙里供奉的是人性。

”显然,这“理想的建筑”就是沈从文的文学理想,而“人性”则是其文学理想的核心。

(分析吃腊八粥的场面)

三、拓展升华,课堂总结

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,笔名休芸芸,京派小说代表人物。

生于荒僻神秘的湖南凤凰,有苗汉土家族的血统。

20世纪30年代他开始用小说构造他心中的“湘

西世界”,完成一系列小说《边城》《长河》等。

沈从文一生都自命为“乡下人”。

有中国“乡土文学之父”的美誉。

沈从文先生言辞间平易近人,他笔下的腊八粥软糯而又香甜,腊八节简单而又质朴,家常话里间将八儿一家的温馨生活跃然于纸上,也许从未将“爱”挂在嘴边,但却可以看出八儿、妈妈、爸爸,甚至是“大哥”,他们彼此之间对对方的爱,真正地让人感受到了何为“家”、何为“亲情”。

亲情是什么呢?

或许是狂风暴雨下的避风港,或许是日晒雨淋下的小草棚,也或许只是一碗腊八粥,吃时觉得有些过于甜腻,回忆起来却已甜入心扉。

四、课堂总结

如今时过境迁,腊八粥已不再是孩子们垂涎的美食了。

等到了可以随时吃到腊八粥时,味道却没有它停留在想象中时那样诱人了。

过了腊八就是年,比起喝粥,我们更愿意重温名家们的美文,让那些记录旧日时光的秘密,泛着丝丝甜香的文字,氤氲着寒冷麻木的心灵。

那样,一股久违了的香甜也会萦绕在唇齿之间。

五、布置作业

1.小米、红豆、红薯、红枣、栗子熬成的腊八粥,充满了色味香,等你来品尝,将这浓浓的腊八情意融进短信里,送给你的亲人、朋友、老师和同学。

2.上网查一查腊八粥的来历或者查一查关于腊八有哪些有趣的传说和故事,查到之后和同学们分享一下。

【板书设计】

腊八粥

沈从文

主人公:

八儿

迫不及待

苦苦等待

美妙的猜想

亲见时的惊异

【教学反思】

[成功之处] 为了把八儿的嘴馋表现得淋漓尽致,将八儿的心理活动变化作为本课的线索,从八儿“今天喜得快要发疯了。

他一个人进进出出灶房,看到一大锅粥正在叹气”和“听了这种松劲的话,眼睛可急红了”体现了八儿的那种迫不及待的心情。

用同样的方法感受八儿的“苦苦等待”到“美妙的猜想”再到“亲见时的惊异”。

同学们轻松地感受到一个孩子的天真、嘴馋,进而能感受到八儿一家的其乐融融。

[不足之处] 我对于开头讲腊八粥的做法及人们对其的喜爱,总觉得有着不小的欠缺,因为对这一段文字的表达妙处,处理得太简略了,没有通过文字表达让学生感受到人们对腊八粥的喜爱。

对不同年龄段的人都喜欢腊八粥的具体描绘也处理不当。

又从“看”“闻”“吃”来一点点地体现人们对腊八粥的喜爱,孩子们体会得也不深刻。

如果此时让孩子们用不同的形式去品读一下,那会在品读的过程中学会这样的写作方法,这样才能在遗漏中补回一点缺失。

可见自己的备课不够深入,文本剖析得不够精当,今后的教学应予以警示。

3 古诗三首

【教学目标】

1.知识与能力

(1)指导学生朗读并背诵这三首诗。

(2)理解诗句的意思,体会诗人的思想感情。

2.过程与方法

(1)读好诗句,整体把握,诵读赏析,领悟情感,拓展延伸。

(2)理解“不知秋思落谁家”的思乡之情。

3.情感与价值

在品读第二首古诗的同时,体会女主人公因爱情受阻而痛苦和哀怨的情感。

【教学重点】

品味语言,体会诗歌的思想感情,朗读并背诵诗歌。

【教学难点】

体会诗歌的感情基调,感受诗人的情感。

【教学准备】

课前查阅一下关于这三位诗人的资料——他们生活时代的情况,以及写传统习俗的古诗。

【课时安排】

3课时

第一课时

教学过程

教师批注

一、导入新课

寒食节是古代的一个传统节日,在清明节前1~2天,古人从这一天起,三天不生火做饭,所以叫寒食。

我们一起来看看当年寒食节时的长安城是什么样的。

二、整体感知

1.知诗人,解诗题。

韩翃:

字君平,南阳(今属河南)人。

天宝进士。

官至中书舍人,“大历十才子”之一。

原有诗集,后散佚,明人辑有《韩君平集》。

寒食节是我国古代的一个传统节日,一般在冬至后的第105天,清明节前1~2天。

古人很重视这个节日,按风俗家家禁火,只吃现成食物,故名寒食。

2.读诗句,明诗意。

师:

自由读诗,结合注释试着说说诗句的含义。

“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

”诗人立足高远,视野宽阔,全城景物,尽在望中。

“春城”一语,高度凝练而华美。

“春”是自然节候,城是人间都邑,这两者的结合,呈现出无限美好的景观。

“无处不飞花”是诗人抓住的典型画面。

春意浓郁,笼罩全城。

诗人不说“处处飞花”,因为那只流于一般性的概括,而说“无处不飞花”,这双重否定的句式极大加强了肯定的语气,有效地烘托出全城皆已沉浸于浓郁春意之中的盛况。

诗人不说“无处不开花”,而说“无处不飞花”,除了“飞”字的动态感强烈,有助于表现春天的勃然生机外,还说明了诗人在描写时序时措辞是何等精密。

“飞花”,就是落花随风飞舞,这是典型的暮春景色。

不说“落花”而说“飞花”,这是明写花而暗写风。

一个“飞”字,蕴意深远。

由此我们可以充分体会到诗人炼字的功夫。

“寒食东风御柳斜”,春风吹遍京城,自然也吹入皇城里。

皇城里的垂柳也随风飘动起来了。

风是无形无影的,它的存在,只能由花之飞、柳之斜来间接感知。

照此说来,“斜”字也是间接写风的。

第三、四句,论者多认为是讽喻皇宫的特权以及宦官的专宠。

不过我们也不妨只视之为风俗画。

“日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

”这其中写实的成分是主要的。

唐代制度,清明日皇帝宣旨,取榆柳之火以赐近臣,以示恩宠。

又寒食日天下一律禁火,唯宫中可以燃烛。

“日暮汉宫传蜡烛”,皇帝特许重臣“五侯”也可破例燃烛,并直接自宫中将燃烛向外传送。

能得到皇帝赐烛这份殊荣的人自然不多,难怪由汉宫(实指唐朝皇宫)到五侯之家,沿途飘散的“轻烟”会引起诗人的特别注意。

3.悟诗情。

师:

如果说一、二两句是对长安寒食风光一般性的描写,那么,三、四两句就是这一般景象中的特殊情景了。

全诗情景有一个时间推移,一、二两句写白昼,三、四两句写夜晚,“日暮”则是转折。

寒食节普天之下一律禁火,唯有得到皇帝许可,“特敕街中许燃烛”(元稹《连昌宫词》)才是例外。

除了皇宫,贵近宠臣也可以得到这份恩典。

(谁优先享受到这种特权呢?

)

读到这里,你会想到些什么?

4.朗读全诗。

三、作业设计

有感情地朗读课文,练习背诵。

第二课时

教学过程

教师批注

一、新课导入

今天,我们来赏析一首有关爱情的诗歌,那是一种什么样的情感呢?

让我们一起来学习《迢迢牵牛星》。

二、解题以及介绍文学常识

《迢迢牵牛星》选自《古诗十九首》。

这十九首古诗没有题目,一般以每首诗的第一句作为题目。

《古诗十九首》(是专有名称)都是五言诗,全篇由五字句构成。

东汉末年,社会动荡,政治混乱。

下层文士漂泊蹉跎,游宦无门。

《古诗十九首》就产生于这样的时代,表述着同类的境遇和感受。

这十九首诗歌,基本是游子、思妇之辞。

具体而言,夫妇朋友间的离愁别绪、士人的彷徨失意和人生的无常之感,是《古诗十九首》基本的情感内容。

《古诗十九首》在艺术上继承了《诗经》《楚辞》的传统,吸取了乐府民歌的营养。

《诗经》的赋、比、兴表现手法,在十九首古诗中得到广泛运用。

《迢迢牵牛星》是其中艺术成就颇高的一首,刘勰在《文心雕龙》中称它为“五言之冠冕”,钟嵘在《诗品》中说它“天衣无缝,一字千金”。

三、背景介绍

东汉桓帝、灵帝时,宦官外戚勾结擅权,官僚集团垄断仕路,上层士流结党标榜,文人士子备受压抑,在这样的形势和风气下,中下层文人士子或为避祸,或为寻求出路,只得奔走交游。

他们离乡背井,辞别父母,亲戚隔绝,闺门分离,因而也就有了游子的乡愁和思妇的闺怨。

四、朗读

1.听录音,纠字音。

迢(tiáo) 擢(zhuó) 杼(zhù) 纤(xiān)

札(zhá) 脉脉(mòmò)

2.集体朗读。

尽可能地把诗歌所要表达的那种离别的哀怨、相思的痛苦情感读出来并注意节奏。

五、文本感悟

1.按照事先分好的小组,探讨:

请从诗歌的语言、手法以及情感三个角度中的任一角度赏析诗歌。

问题设计:

为什么用“迢迢”来形容牵牛星?

问题设计:

“河汉女”即为织女星,那为什么诗中不写“皎皎织女星”而要写为“皎皎河汉女”呢?

问题设计:

“札札弄机杼”中,哪个字运用得好?

为什么?

手法角度:

比喻、夸张:

生动形象地写出了织女思念牛郎的悲切。

——泣涕零如雨

问题设计:

“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,诗人用“迢迢”修饰牵牛星,用“皎皎”修饰织女星,那是否代表牵牛星不明亮,织女星不遥远呢?

2.牛郎织女的故事我们非常熟悉,那么这个故事引入我们教材中,有何目的和意义呢?

(主题探究)

借写牛郎织女因遭王母娘娘阻隔不能相见的故事来写现实中因当时宦官外戚勾结擅权,官僚集团垄断仕路,上层士流结党标榜,很多恩爱夫妻隔绝分离。

借写天上的神话,表达人间的悲情,抒发人世间思妇对远在他乡恋人的离愁别绪。

(联系背景)

六、作业设计

背诵古诗。

第三课时

教学过程

教师批注

一、导入新课

1.中秋佳节即将来临,在这个传统佳节里,我们会做些什么呢?

(吃月饼,赏圆月。

)确实,圆月是中秋的象征。

中秋的月亮,总是带着些平日里没有的味道,引得古往

今来的文人墨客忍不住要对月提笔,一抒己志。

我们今天这节课如果能够把《十五夜望月》这首短小的诗真正读懂,读通,那就是同学们的成功了。

2.面对终日寻欢作乐、醉生梦死的南宋权贵们,面对沦陷区苦苦挣扎、度日如年的老百姓,面对虎视眈眈的侵略者,你想对谁说些什么?

(畅谈体会,随机点评。

)

二、初读诗歌,明确体裁

师:

有没有同学愿意先来帮大家读一下这首诗?

(生读)

师:

你知道这首诗的体裁是什么吗?

(古诗。

)从文体上来看它属于诗歌中的哪一类?

(七言绝句。

)

三、跟读诗歌,初步把握

师:

刚才这位同学读得不错,声音响亮,而且没有读错的地方,我们已经迈出了读懂诗歌的第一步。

诵读是理解诗歌最有效的方法之一。

根据不同的情感、不同的氛围,有的需要浅吟低诵,有的需要放声朗诵。

下面请同学们听一遍本诗的朗诵,初步了解这首诗写了些什么内容。

(生听读)

师:

下面我们跟着录音一起来读这首诗。

(生跟读)

师:

用一句话分别概括诗歌第一、二句和第三、