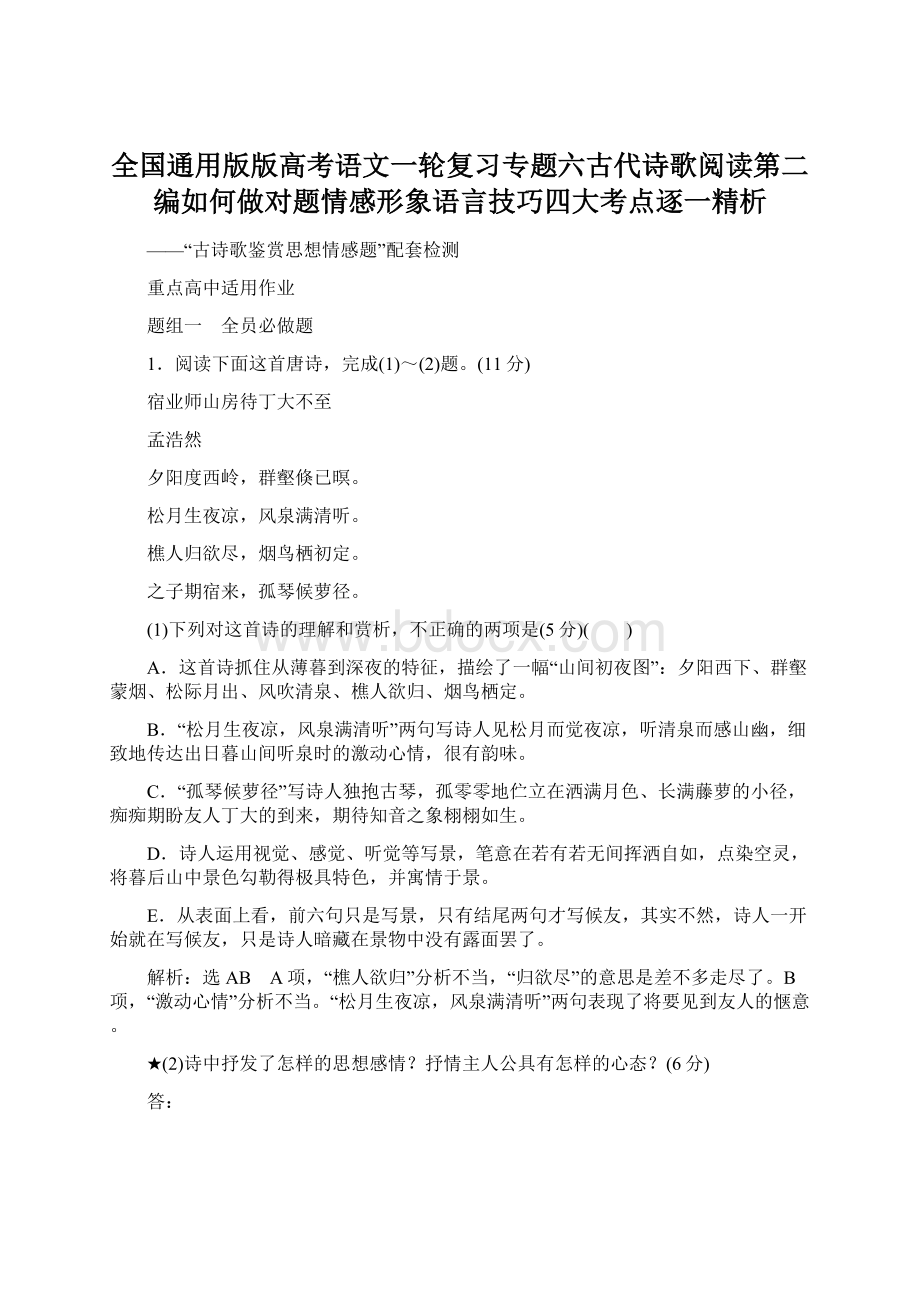

全国通用版版高考语文一轮复习专题六古代诗歌阅读第二编如何做对题情感形象语言技巧四大考点逐一精析.docx

《全国通用版版高考语文一轮复习专题六古代诗歌阅读第二编如何做对题情感形象语言技巧四大考点逐一精析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国通用版版高考语文一轮复习专题六古代诗歌阅读第二编如何做对题情感形象语言技巧四大考点逐一精析.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国通用版版高考语文一轮复习专题六古代诗歌阅读第二编如何做对题情感形象语言技巧四大考点逐一精析

——“古诗歌鉴赏思想情感题”配套检测

重点高中适用作业

题组一 全员必做题

1.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

宿业师山房待丁大不至

孟浩然

夕阳度西岭,群壑倏已暝。

松月生夜凉,风泉满清听。

樵人归欲尽,烟鸟栖初定。

之子期宿来,孤琴候萝径。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.这首诗抓住从薄暮到深夜的特征,描绘了一幅“山间初夜图”:

夕阳西下、群壑蒙烟、松际月出、风吹清泉、樵人欲归、烟鸟栖定。

B.“松月生夜凉,风泉满清听”两句写诗人见松月而觉夜凉,听清泉而感山幽,细致地传达出日暮山间听泉时的激动心情,很有韵味。

C.“孤琴候萝径”写诗人独抱古琴,孤零零地伫立在洒满月色、长满藤萝的小径,痴痴期盼友人丁大的到来,期待知音之象栩栩如生。

D.诗人运用视觉、感觉、听觉等写景,笔意在若有若无间挥洒自如,点染空灵,将暮后山中景色勾勒得极具特色,并寓情于景。

E.从表面上看,前六句只是写景,只有结尾两句才写候友,其实不然,诗人一开始就在写候友,只是诗人暗藏在景物中没有露面罢了。

解析:

选AB A项,“樵人欲归”分析不当,“归欲尽”的意思是差不多走尽了。

B项,“激动心情”分析不当。

“松月生夜凉,风泉满清听”两句表现了将要见到友人的惬意。

★

(2)诗中抒发了怎样的思想感情?

抒情主人公具有怎样的心态?

(6分)

答:

解析:

诗题中的“待丁大不至”限定了诗作的感情范围,前三联的环境描写酝酿了感情基础,“孤琴候萝径”集中展现了诗人的感情所向。

参考答案:

抒发了对丁大归宿的期盼之意和对丁大的挂念与信任之情。

抒情主人公不心焦,不抱怨,表现出异常平静的心态。

[诗歌鉴赏]

此诗写在山间夜宿,期待友人不至。

前六句尽写夜色:

夕阳西下,万壑蒙烟,凉生松月,清听风泉,樵人归尽,暮鸟栖定;后两句写期待故人来宿而未至,于是抱琴等待。

全诗不仅表现出山中从薄暮到深夜的时令特征,而且融合着诗人期盼知音的心情,境界清新幽静,语言委婉含蓄。

2.阅读下面这首宋诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

秋晚登城北门①

陆 游

幅巾②藜杖北城头,卷地西风满眼愁。

一点烽传散关信,两行雁带杜陵③秋。

山河兴废供搔首,身世安危入倚楼。

横槊赋诗非复昔,梦魂犹绕古梁州。

[注] ①城北门:

成都城北门。

②幅巾:

当时读书人闲居时的一种装束。

③杜陵:

在今陕西省西安市东南。

诗中用杜陵借指长安,暗喻故都汴京。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.首句“幅巾藜杖北城头”描绘了诗人的装束和出游的地点,不但紧扣了诗题,而且写出了诗人当时闲散的生活和日趋衰颓的状况。

B.颔联抓住“一点烽”和“两行雁”这两个物象抚今追昔,在远观与俯视中想到岁月空逝,大宋兴复无期,不觉愁绪万千,涌上心头。

C.“杜陵秋”明指长安,暗指宋朝故都汴京,它寄寓着诗人对已逝美好生活的深情留恋。

D.颈联的“山河”代表国家,“身世”指所处的时代,诗人登城“搔首”“倚楼”不禁考问,谁是兴国的英雄?

谁是扭转乾坤的豪杰?

E.尾联“横槊赋诗”借指诗人“铁马秋风大散关”的戎马生涯,而现在这些已成往事,“非复昔”三字包含着大势已去的无比感慨。

解析:

选BC B项,“俯视”分析不当,“两行雁”是空中的物象,应为仰视。

C项,“对已逝美好生活的深情留恋”分析不当,应为对故都沦陷的无比忧虑。

★

(2)诗人的“愁”表现在哪些方面?

请简要分析。

(6分)

答:

参考答案:

①因登临而起的悲秋之情。

诗人登上北城门楼,深秋时节,西风劲吹,寒气袭人,眼前萧条凄凉的景象使诗人愁绪满怀。

②山河沦陷、忧国伤时的叹惋。

颔联和颈联抒发了诗人对关中失地的关怀,对故都沦陷的怀念之情。

③壮志难酬的悲愤。

远望烽火,仰视雁阵,想到岁月空逝,兴复无期,而自己却报国无门,悲愁难耐。

(答对一个要点给2分。

如有其他答案,只要言之有理,也可酌情给分)

[诗歌鉴赏]

这首诗主要是诗人登城所见所想,叙事与抒情的结合是这首诗最大的特色。

头两句叙出游地点、时间及感受,点明题旨。

第二联抒写自己远望烽火、仰观雁阵所兴起的失地之愁。

第三联由失地而想到国家的命运与自身的遭际。

最后一联写自己对“横槊赋诗”往事的追忆和壮志难酬的悲哀痛苦。

全诗以诗人之“愁”贯穿全篇,感情激愤,意想沉痛,爱国热情跃然纸上。

3.阅读下面这首词,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

点绛唇·绍兴乙卯登绝顶小亭

叶梦得[注]

缥缈危亭,笑谈独在千峰上。

与谁同赏,万里横烟浪。

老去情怀,犹作天涯想。

空惆怅。

少年豪放,莫学衰翁样。

[注] 叶梦得(1077-1148),南宋主战派人物之一,本词作于宋高宗绍兴五年(1135)作者被迫去任、隐居吴兴卞山时。

(1)下列对这首词的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.词的首句开门见山,与词题中“绝顶小亭”照应;“缥缈”二字写出了小亭立于绝顶,若隐若现的情景。

B.“笑谈独在千峰上”与杜甫“会当凌绝顶,一览众山小”异曲同工,表达了相同的思想情感。

C.从“独在”二字看,词人似乎是独自登上小亭,但从“笑谈”和“少年豪放”来看,一同登亭的应该还有晚辈。

D.“万里横烟浪”写词人在绝顶小亭极目所见,描绘出一幅辽远无际、苍茫宏阔的景象,意境雄浑。

E.“莫学”一句包含着词人的自嘲,意在与“少年豪放”形成对比,突出自己的老态,并与前面的“老去”相照应。

解析:

选BE B项,“表达了相同的思想情感”理解错误,该句既有登高临远的豪迈之情,也流露出世无同道(知音)的孤独之感;E项,“意在……突出自己的老态”理解错误,词人奉劝少年“莫学衰翁样”意在激励晚辈要胸襟豪迈、胸怀大志。

★

(2)这首词表现了词人怎样的思想情感?

请结合词句简要分析。

(6分)

答:

参考答案:

①表现了词人年纪虽大却依然想要恢复中原的壮志。

“老去情怀,犹作天涯想”两句中的“天涯想”就非常鲜明地表现了词人的雄心壮志。

②抒发了壮志难酬、报国无门的无奈之感。

词人空有恢复中原之志,却无人支持,被迫离职隐居,终究“空惆怅”。

③抒发了缺乏知音理解的孤寂之情。

“独”“与谁同赏”,流露出孤独失意之情。

④鼓励身边的年轻人应胸襟豪迈、胸怀大志。

词人激励年轻人应该豪放一点,“莫学衰翁样”。

(答出一点给2分,其中“思想情感”1分,“结合词句简要分析”1分;答出任意三点即可)

[诗歌鉴赏]

首句“缥缈”,形容亭在绝顶,既高且小,从远处遥望,若隐若现,这是紧扣题目中的“绝顶小亭”来写的。

“笑谈”句,可见其豪放旷达,纵情山水,年老而不衰。

“与谁”二句倒装,一则说北方大片失地,山河破碎,不堪赏玩;二则说找不到同心同德,一起去把失地收回,重建共赏的人,因为主战派不断受到排挤和打击,朝中几已无人了。

作者“笑谈”的豪情一下转向了对国事的忧虑和惆怅。

下片“老去情怀,犹作天涯想”两句说自己人虽老了,情怀不变,还是以天下为己任,把国事放在心上,总在作着恢复中原那万里山河的计虑和打算。

这里以“老去情怀”反衬“天涯想”的爱国心切,矢志不渝,表现出“老骥伏枥,志在千里”的气概。

但是整个时局,毕竟不是个人的壮志豪情所能改变的,自觉回天无力,所以有“空惆怅”之句,一个“空”字把前面的一切想望都勾销了,又回到了无可奈何、孤独寂寞的心境,不免要表现出某些颓丧情绪。

但他又不甘如此,所以结句又劝勉随从小辈,“少年豪放,莫学衰翁样”,说年轻人应该豪放一点,不要学习我这衰老之人的模样。

是示人,也是律己。

4.阅读下面这首宋词,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

卜算子慢

柳 永

江枫渐老,汀蕙半凋,满目败红衰翠。

楚客登临,正是暮秋天气。

引疏碪、断续残阳里。

对晚景、伤怀念远,新愁旧恨相继。

脉脉人千里。

念两处风情,万重烟水。

雨歇天高,望断翠峰十二。

尽无言、谁会凭高意?

纵写得、离肠万种,奈归云谁寄?

(1)下列对这首词的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.上片前三句点出当时已是深秋时节了,整个画面呈现出红和绿两种对比色,不是鲜红嫩绿,而是黯淡、憔悴的红和绿。

B.上片前三句描绘出一幅大笔渲染、充满画面感的深秋枫黄图,秋色极浓,“登临”补出了上文之秋景是他登高所见,鲜明地点出主题。

C.上片最后两句写浓重的秋声秋色深深地触动了词人的离情,从写景过渡到抒情,此刻涌上心头的愁恨是多么地浓重。

D.下片用词精练,“万重烟水”与“千里”呼应,绘出词人与伊人远隔千里,山水重重,两相怀念的情状;“望断”则表示什么也看不见了。

E.全词的艺术特点主要是衬托渲染的手法和婉转往复的情思,上片正衬,以苦景写悲怀,下片采取了总起总收、间以分述的笔法,使感情的抒发步步加深。

解析:

选BD B项,“鲜明地点出”错误,应是“暗示出”。

D项,“什么也看不见了”分析错误,可以理解为极目所见,唯有山岭重叠,连绵不断。

★

(2)这首词表达了作者丰富的思想感情,请结合词句简要分析。

(6分)

答:

解析:

解答时,重点抓典型的意象和情语,“楚客登临”点明自己漂泊在外的身份,正值暮秋,无限伤感。

“脉脉”三句、“雨歇”两句写两相怀念的情状。

“尽无言”句深进一层,表达作者无人可诉说的心情。

“纵写得”两句表现了作者无可奈何之情。

参考答案:

①漂泊异乡的伤感。

“楚客登临”点明自己漂泊在外的身份,正值暮秋,无限伤感。

②对远人的思念。

“伤怀念远”“脉脉人千里”直接抒发了对远人的思念。

③无法传递消息的无奈。

纵然将离肠万种尽情表达出来,但无人传递书信,也是枉然。

(每点2分,意思对即可)

[诗歌鉴赏]

上片写景,奠定了凄清的基调,烘托出抑郁怀人的氛围。

下片抒情,承接上片直接写出愁恨的缘由。

全词以真挚、浓厚的情意和流利的词笔,描写了游宦异乡的客子暮秋时节登高怀人的情事,抒发了异乡客子对伊人的深切怀念和望而不见、传书无凭的凄苦情怀。

5.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

野 望

杜 甫

西山白雪三城戍①,南浦清江万里桥②。

海内风尘诸弟隔,天涯涕泪一身遥。

惟将迟暮供多病,未有涓埃③答圣朝。

跨马出郊时极目,不堪人事日萧条。

[注] ①三城戍:

西山三城的堡垒,三城,与吐蕃临界,为蜀边要塞。

②南浦:

泛指送别之地。

万里桥:

在成都杜甫草堂的东边。

③涓埃:

细流与微尘,比喻微小。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的两项是(5分)( )

A.首联由景入题,远望“西山白雪三城戍”,近看“南浦清江万里桥”,景象开阔辽远。

B.颈联写自己“迟暮多病”“未答圣朝”,含蓄地批判了皇帝昏庸无能,荒淫误国,抒发了自己报国无门的悲叹之情。

C.尾联照应题目,抒发了作者深为民不堪命,世事日转萧条和自己年老多病,功业未就的隐忧。

D.前两联写景,后两联抒情,景是情的基础,情是景的生发,情景交融,浑然一体。

E.诗人虽身居草堂,然心忧家国,诗歌内容深广,意境雄浑,感情深沉,表情达意抑扬跌宕。

解析:

选BD B项,无批判和报国无门之意,应该是“功业未就”;D项,颔联是叙事和抒情。

★

(2)颔联蕴含了诗人哪些思想情感?

请结合具体诗句加以分析。

(6分)

答:

解析:

颔联两句由战乱推出怀念诸弟,自伤流落的情思。

“风尘”指安史之乱导致的连年战火。

杜甫四弟:

颖、观、丰、占。

只杜占随他入蜀,其他三弟都散居各地。

此时“一身遥”客西蜀,如在天之一涯。

诗人怀念家国,不禁“涕泪”横流。

真情实感尽皆吐露,不由人不感动。

参考答案:

①忧国之情:

“海内风尘”指安史之乱的连年战火,表现了诗人对国家局势的担忧。

②对诸弟的思念:

战乱频仍,诸弟分离,长期音信阻隔,诗人对亲人的无限思念之苦跃然纸上。

③漂泊之悲:

诗人流落天涯,一身飘零,“一身遥”蕴含无限人世之悲,流离之苦。

[白话诗歌]

西山终年积雪,三城都有重兵驻防;南郊外的万里桥,跨过泱泱的锦江。

海内连年战乱,几个弟弟音讯阻隔;彼此天涯海角,只我一人好不凄怆!

唯将迟暮的年华,交与多病的身躯;至今无点滴功德,报答贤明的圣皇。

我独自骑马郊游,常常极目远望,世事一天天萧条,真叫人不堪想象。

[诗歌鉴赏]

首两句写野望时所见西山和锦江。

中间四句是野望时触发的有关国家和个人的感怀。

五、六句又由“天涯”“一身”引出残年“多病”,“未”贡微力,无补“圣朝”的内疚。

七、八句最后点出野望的方式和深沉的忧虑。

题组二 自主选做题

6.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

深湾夜宿

王 勃

津涂①临巨壑,村宇架危岑②。

堰③绝滩声隐,风交树影深。

江童暮理楫,山女夜调砧④。

此时故乡远,宁知游子心。

[注] ①津涂:

道路。

②岑:

小而高的山。

③堰:

拦河蓄水的土坝。

④砧:

捣衣石。

(1)下列对这首诗的理解和鉴赏,不正确的两项是(5分)( )

A.夜宿的深湾是个偏僻的地方,道路面对巨大的山谷,村子建在危险的山上。

B.一个“隐”字,写滩声时隐时现地传来,可想象出诗人凝神远听的神态。

C.一个“深”字,写出江边的树木随风起伏,树影晃动时的情景。

D.第一联是写近景,第二联是写远景,远近交替写深湾的地理环境和自然风景。

E.前三联,写出诗人眼中的异乡景色风情,第四联抒发游子乡思,情景相生。

解析:

选AD A项,错在对诗中“危”的理解上,这里的“危”是高的意思,不是指危险。

D项,“第一联是写近景,第二联是写远景”错,应是第一句与第四句写近景,第二句与第三句写远景。

★

(2)诗的第三联描写了怎样的图景?

表达了诗人怎样的思想感情?

(6分)

答:

解析:

此题有两小问,第一问要求描述画面,抓住“江童”“山女”这两个人物的动作进行描述即可;第二问要求分析诗人的思想感情,作答时要紧扣前面的画面描述展开。

参考答案:

描写了天已入暮,江童还在辛勤地划船,(2分)天晚了,山中的妇女还在捶洗衣裳的图景,(2分)表达了诗人对劳动人民辛苦劳作的深厚同情。

(2分)

[诗歌鉴赏]

这首诗写的虽是作者的思乡之情,但其中有两句很值得重视:

江童暮理楫,山女夜调砧。

在“理楫”和“调砧”之前加上“暮”和“夜”字,这不是诗人信手拈来的,而是经过深思后写出了诗人投宿山村时的所见:

天已入暮,江童还在辛勤地划船;夜已深了,山中的妇女还在捶洗衣裳。

这是一幅让人深思的图画,是诗人对劳动人民现实生活的真实记录。

7.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

始闻秋风①

刘禹锡

昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。

五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。

马思边草拳毛②动,雕眄③青云睡眼开。

天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

[注] ①本诗写于诗人晚年。

②拳毛:

即蜷毛,马毛拳曲貌。

③眄:

斜视。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.首联中的“我”可理解为有情的秋风,当她重返人间,就去寻找一年未见的“君”,也就是诗人,形象塑造可谓别出心裁。

B.“看黄菊”“听玄蝉”,诗人用秋日特有的风物点出了秋风去而复返的时令,也借助玄蝉表露了自己高洁自守的情怀。

C.颔联诗人从自己的角度来写,五更听到风声醒来,对镜感叹自己容貌之变化,和首联相接,仿佛是在畅叙别情。

D.颈联中,“雕”感受到秋风,睁开睡眼“眄青云”,诗人通过写“雕”畏惧秋风,侧面表现了秋风的神奇力量。

E.尾联中的“君”指秋风,而“扶病”二字则解释了“一年颜状镜中来”的原因,脉络清晰,结构严谨。

解析:

选BD B项,“借助玄蝉表露了自己高洁自守的情怀”理解有误,诗中并无此意;D项,“‘雕’畏惧秋风”错误,颈联是为了表现秋风能使马和雕长精神,赋予万物以活力,并无畏惧秋风之意。

★

(2)有人评价此诗情感跌宕起伏,请结合全诗简要分析。

(6分)

答:

参考答案:

①首联表露出诗人的欣喜之情。

诗人把秋风拟人化,通过秋风深情回忆去年与诗人作别,今又回到诗人身边,营造了一个奇妙而又情韵浓郁的意境,表达了诗人对秋风去而复返的欣喜之情。

②颔联诗人感叹衰老。

诗人听闻秋风又来,醒来之后,却在镜中看到自己容颜衰老,有秋风依旧人已老的怅惘。

③后两联诗人却精神顿作。

以“马思边草”“雕眄青云”起兴,引出诗人迎着秋风上高台,表现了诗人老而弥坚、倔强进取的精神品格。

(答出一点给2分,其中“情感”1分,“简要分析”1分;意思对即可)

[诗歌鉴赏]

首联以拟人手法,别出心裁地创造了一个有知有情的形象——“我”,即诗题中的“秋风”,“君”则是指诗人。

去年观赏黄菊时秋风与诗人分别,此刻听到秋蝉鸣叫,又回到诗人的身边共话别情。

颔联由秋风转向诗人自己。

诗人说:

五更时分,凉风飕飕,察觉出是“你”回来了,此时对镜自照,镜中显露出“我”衰老的容颜。

这前一句是正面点出“始闻秋风”,后一句是写由此而生发的感慨;和以上两句连读,仿佛是一段话别情的对话。

颈联笔锋一转,精神顿作。

“马思边草”渐起雄心,“雕眄青云”有直冲云霄之志,情感由感伤转向豪壮。

尾联写天地肃清,迎秋风上高台,翘首四望,豪情不减,更表现出他对秋的爱,反映了诗人自强不息的意志。

刘禹锡晚年写的这首《始闻秋风》所表现出来的那种跌宕雄健的风格和积极健康的美学趣味,正是诗人那种“老骥伏枥,志在千里”的倔强进取精神和品格的艺术写照。

8.阅读下面这首唐诗,完成

(1)~

(2)题。

(11分)

客舍悲秋有怀两省旧游呈幕中诸公①

岑 参

三度为郎便白头,一从出守五经秋。

莫言圣主长不用,其那②苍生应未休。

人间岁月如流水,客舍秋风今又起。

不知心事向谁论,江上蝉鸣空满耳。

[注] ①大历四年(769),岑参在嘉州刺史任满后滞留蜀中。

由于戎泸间受乱军阻路,只好折回成都,此诗即作于成都客舍,此时离诗人去世仅四五个月的时间。

②那:

奈何。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的两项是(5分)( )

A.首联“三度为郎”“一从出守”两句自叙平生,概括了诗人的仕途经历。

这里说“三”是言其为多数,且与下文“五”字不重复。

B.颔联承首联诉平生感慨,“长不用”指平生不是“为郎”,便是“出守”,流露出作者不被重用却不敢抱怨的矛盾心理和对仕途的关心。

C.“客舍秋风今又起”,点出题目“客舍悲秋”,写出了诗人寄居成都客舍的情景,融凄凉的情感于萧瑟的秋景之中。

D.“江上蝉鸣空满耳”,以景结情,动静结合,“空满耳”与杜甫《蜀相》“隔叶黄鹂空好音”的“空”都是“白白的,徒然”之意。

E.本诗为诗人在成都客舍向幕中诸公倾诉情怀之作,叙事抒情,感情深沉凄切,格调慷慨悲凉,读来不禁令人唏嘘长叹。

解析:

选BD B项,“流露出作者不被重用却不敢抱怨的矛盾心理和对仕途的关心”说法错误,不是“不敢抱怨”,而是没必要抱怨,诗人的关注点在于“苍生”,苍生未休,诗人不安。

D项,“动静结合”说法错误。

★

(2)本诗流露出作者哪些情感?

请简要分析。

(6分)

答:

解析:

从诗歌的题目看,“客舍”有游宦在外的漂泊之感,“悲秋”直接表明了对秋天的伤感之情;从诗歌的内容看,诗人还写了壮志难酬的悲愤和时光流逝、不被重用的惆怅。

能抓住其中三点,结合具体诗句分析即可。

参考答案:

①抒发了诗人有济世之志,却壮志难酬的悲愤。

“三度为郎”“一从出守”概括了诗人的仕途经历,饱含生平未得意的感叹。

②体现了诗人不能得到“圣主”的重用,却能关心“苍生”的忧国忧民的情怀。

“长不用”指长期未被重用,但诗人的关注点在于“苍生”,百姓未能休养生息,安居乐业,诗人不安。

③流露出诗人对时光流逝、年老体衰的悲叹。

“便白头”“岁月如流水”“秋风今又起”三句悲叹时光流逝,也是悲叹自己年老体衰。

④表现了诗人晚年的孤独寂寞。

“心事向谁论”“蝉鸣空满耳”表现了诗人有满腹心事,却无处倾诉的凄凉。

[诗歌鉴赏]

诗的开头两句自叙平生。

“三度为郎”“一从出守”概括了诗人的仕途经历,“便白头”说时光之快,有“功业悲后时,光阴叹虚掷”的意思。

颔联倾诉平生感慨。

“长不用”却又关注“苍生”。

颈联点出题目“客舍悲秋”,则是“悲秋”。

对春光而兴叹,见秋风而生悲,看似悲叹时光流逝,实则悲叹壮志未酬、平生失意,从而转出正意。

尾联为诗人晚年生活的真实写照,时至暮年,处境维艰。