语文阅读知识点.docx

《语文阅读知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《语文阅读知识点.docx(48页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

语文阅读知识点

概括作品主题

目标解读

所谓“作品的主题”是作品中所表现的中心思想,即作者要告诉人们的最主要的意思,包含了作者的思想观点和写作意图。

对主题的概括必须立足于对整篇文章的理解与把握。

归纳内容要点,概括中心意思考查的是在阅读理解的基础上对文章进一步分析和整合的能力。

“归纳”含义有二,一是归拢并使之有条理,二是概括具体内容。

归纳内容要点就是要求考生将文章的具体内容进行分类梳理和概括,并按一定的条理表述出来。

内容要点就是文章的重要内容、重要信息。

它与“中心意思”不是同一概念,其关系是材料与观点的关系。

比如一篇作文记叙了三家邻居同一时间互赠黏糕的巧合事件,那么这一事件就是主要内容,而邻里之间有着和睦愉快的关系就是中心意思。

文章的中心意思就是文章的主旨,它和作者在文章中运用的全部材料及表达的见解、主张、感受和思想倾向相关。

能力分解:

归纳内容要点,概括中心意思

要求归纳某一片段的思想内容或整篇文章的中心。

分析概括作者在文中的观点态度

作者的观点态度,有的直接表述,有的间接表述;有的集中,有的分散;有的明朗,有的含蓄。

要求能够筛选和辩析,并加以分析概括。

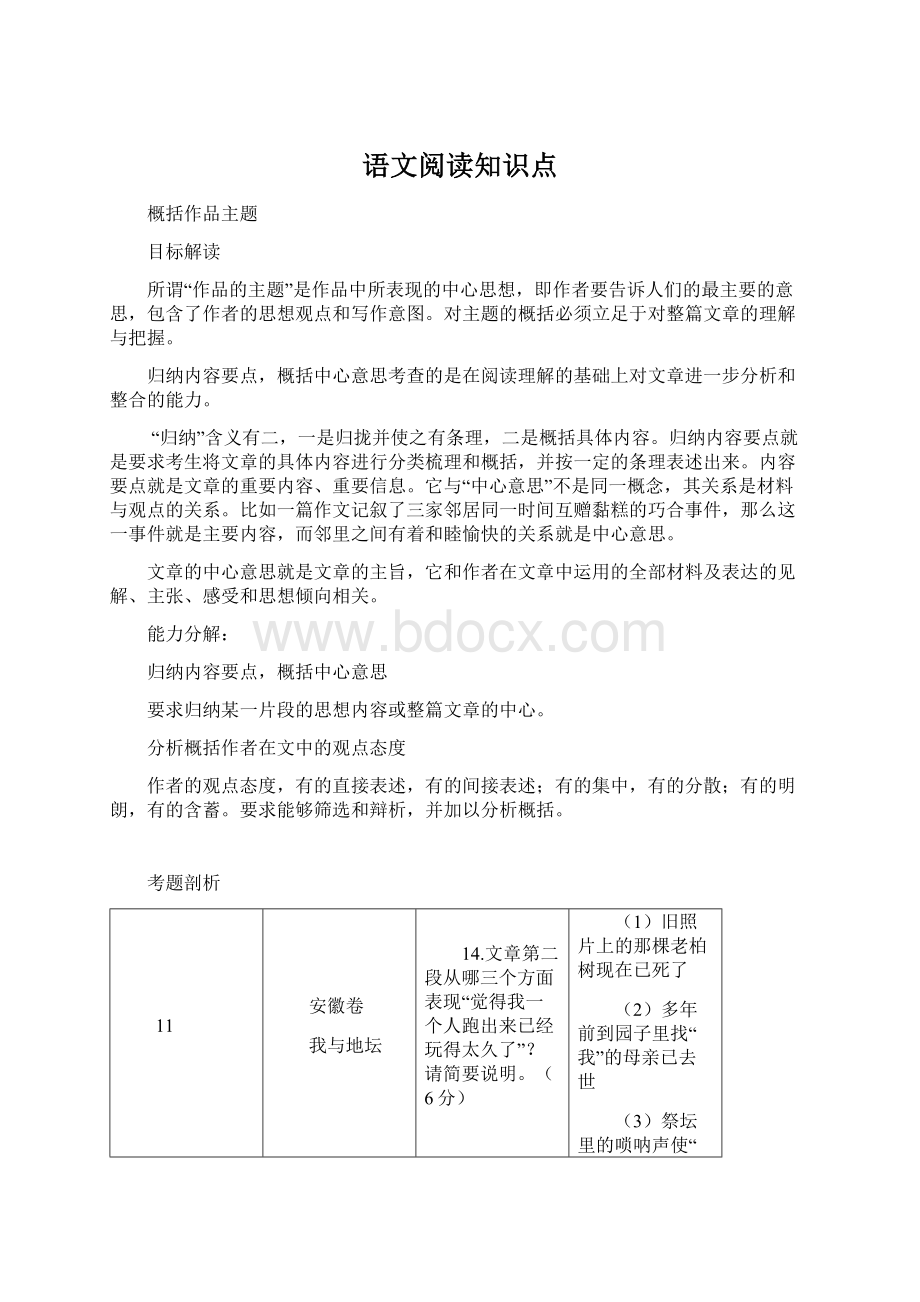

考题剖析

11

安徽卷

我与地坛

14.文章第二段从哪三个方面表现“觉得我一个人跑出来已经玩得太久了”?

请简要说明。

(6分)

(1)旧照片上的那棵老柏树现在已死了

(2)多年前到园子里找“我”的母亲已去世

(3)祭坛里的唢呐声使“我”产生了沧桑之感

11

湖北卷

雾

17.请用一句简洁的话,概括文章第⑤自然段的主要观点,不超过20字。

在社会生活和科学中都有模糊性。

11

湖北卷

雾

19.本文以雾为线索展开,请具体分析文章的行文思路。

(6分)

①作者开篇说“不喜欢”雾。

②来到加德满都后,作者开始“喜欢”进而“欣赏”后来“赞美”加德满都的雾景。

③雾引发了作者的理性思考。

④作者最终“陶醉”在雾境的幻象之中。

11

21

江西卷

朦胧的敬慕

16.“朦胧的敬慕”在文中的含义是什么?

本文通过哪几个事例来表现“朦胧的敬慕”?

(5分)

“朦胧的敬慕”在文中指孩子对伟人模糊的敬慕;

文章通过三个事例来表现对伟人模糊的敬慕:

跛脚小孩吊唁鲁迅先生;“我”瞻仰“民国缔造者”孙中山先生的遗体;“我”珍藏有关孙中山先生的资料。

11

江西卷

朦胧的敬慕

17.指出文章的结构方式,并作简要分析。

(6分)

这篇文章采用了“总——分——总”的结构方式。

①②段总写作者对死人的不同心理感受。

③—⑩段分写:

③④⑤段写作者为鲁迅守灵时的所见所感;⑥—⑩段写作者回忆幼时瞻仰孙中山先生是的所见所感及对自己的深远影响。

⑾⑿两段总结全文,点明主题,照应标题。

11

辽宁卷

雨韵

14.根据文意,四季之雨分别象征了人生哪几个阶段?

为什么说“秋天的雨声,欢乐的音符里掺杂进一些忧伤的咏叹”?

(4分)

第一问(2分):

①春雨象征着人生的童年;②夏雨象征着人生的青年;③秋雨象征的人生的壮年;④冬雨(雪)象征着人生的晚年。

每答对两点给1分。

答对一点不给分,依此类推。

意思答对即可。

第二问(2分):

秋天的成熟的季节、收获的季节;也是萧条的季节、悲凉的季节,所以“秋天的雨声”中有“欢乐”,也有“忧伤”。

每答对一点给1分。

意思答对即可。

11

山东卷

我所认识的梁漱溟

21.作者在评述《中国文化要义》等著作特点的同时,也指出了梁漱溟的不足。

他的不足之处具体表现在哪几个方面?

(4分)

《中国文化要义》哲学味太浓;《乡村建设理论》在方法论上“从果说因”;晚年观念已老;在文化上有很多问题没有触及。

答“哲学味太浓、方法论上从果说因、观念陈旧、文化上有很多问题没有触及”也可。

11

重庆卷

时间怎样地行走

15.文章是围绕人的成长与对时间的感受来展开的,请梳理作者的思路。

(6分)

【参考答案】小时候贪玩而痛恨时间的管束——初中时漠视时间而不刻苦学习——后来对时间麻木而无所作为——十几年前发现白发而感叹时光飞逝——现在明白应该和时间一起走过充实的人生(即以人生过程为线,贯穿对时间的不同感悟)

12

重庆卷

时间怎样地行走

16.文章描绘了“时间”的各种行走方式,请简要概括。

(6分)

时间在钟表时行走/时间在生活中行走/时间在生命中行走

方法总结

概括主旨的一般方法是:

本文通过……的叙述或描写,表达了作者……的观点,抒发了作者……的情感;或者是本文通过……形象的塑造或刻画,反映了……,歌颂了……,表明了……,揭示了……等。

(1)具体分析。

分析和评价都必须紧密结合作品实际,避免离开作品去进行漫无边际的分析,或把自己的一些猜测和没有有力证据的材料无限夸大。

(2)客观评价。

对作品中表现出来的思想内容和作家的观点态度,应给予客观而公正的评价,用唯物辩证法为基本的分析方法,结合文学作品的创作特点,对作品进行合理分析和评价。

在具体评价时,时代背景、作家生平思想、作品创作实际,都是应该考虑的重要因素。

如何概括文章的主题、把握作者在文中的观点和态度的基本方法:

1、统观全文,从中筛选出能够直接表现作者思想感情和观点态度的语句。

主要是抓“文眼”,找关键句和中心句。

1)高度关注标题、开头、结尾

标题是文章的窗口,是文章的眼睛,透过这个窗口,我们就能比较简便地“窥探”散文的“心灵”——中心。

例如:

2005年重庆卷《阳台上的遗憾》,中心就是“遗憾”;2006年广东卷《夕阳透人书房》、2006年全国1《阳光的香味》看标题就能让人窥见其中的滋味。

开头的几种模式:

(1)欲扬先抑

(2)先言他事他物,从一种现象起笔引入;

(3)对比、映衬

这几种开头都是巧妙地引起下文,为下文作铺垫;有时还具有增添情趣、引起读者兴趣的作用。

问题常设置为“文章开头这样写(安排)有什么作用?

”答时基本可分三步进行:

首先答出这是一种什么手法,然后答这种表现手法的一般作用,最后结合文章的具体内容写出具体的作用。

再如散文的结尾:

有的照应文题,有的呼应开头,有的点明主旨而深化中心,是谓“卒章显志”。

很多散文都是在层层铺垫递进后揭示主旨的。

还有的文章结尾处故意宕开一笔,间接、含蓄的抒情。

或戛然而止,言有尽而意无穷。

此外,散文取材“小中见大”的特点,过渡句、段的作用等等都应有所了解,特别要注意文章关节处所具有的引发议论、揭示主旨的作用。

高考散文阅读在命题方面并非漫天要价、不着边际,而是有一套命题思路的。

由于实际命题的需要,试题所选材料多是内蕴厚、表现手法和语言富有特色的写人记事、写景状物或议论性的散文,而较少小说、戏剧等。

虽说本应考查综合性很强的鉴赏评价能力,但由于高考控制评分误差的需要,很难真正命制出那种仁者见仁、智者见智的自由发挥式的鉴赏评价题。

因此命题基本上未超出理解分析的范畴,定位仍然在一个“懂”字上,考的是带一点鉴赏味道的理解。

在中国传统文章学中有一个重要的方法——开门见山:

就是文章开头不兜圈子,直奔主题。

开门见山的表达角度很多,可以直叙其事,也可以起笔点题;可以开宗明义地揭示文章主旨,也可以单刀直人地点明要害等等。

所谓卒章显志就是在文章的结束段表明文章的主题。

范仲淹的《岳阳楼记》就是运用这种手法的典范。

《岳阳楼记》开头先说写文章的缘由,再概括地描写巴陵胜景,然后再详细描写两景两情,最后以议论带抒情的方法收笔,突出了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的主题。

文章题目虽是“岳阳楼记”,但不仅是记叙、说明,而又状景、抒情。

在抒情的基础上,笔锋一转,写出对“古仁人之心”的求索,以“卒章显志”作结,一下子把文章提到一个很高的境界。

当代散文名家杨朔的《荔枝蜜》也巧妙地运用了这一技法。

文章开头,写自己曾被蜜蜂整了一下,因而看到蜜蜂心里就不舒服。

继而,作者描写了荔枝蜜的甜香,不觉动了情,由蜜想到酿蜜的蜜蜂,便到蜂场去参观。

作者了解了蜜蜂的生活习性·感慨地说:

“蜜蜂是在酿蜜,又是在酿造生活;不是为自己,而是在为人类酿造最甜的生活。

蜜蜂是渺小的;蜜蜂却又多么高尚啊!

”看到这里,你会觉得作者是在歌颂蜜蜂,表现蜜蜂高尚品质,然而作品结尾却来了个大转弯,从歌颂蜜蜂转到歌颂勤劳勇敢、的农民:

“他们正用劳手建设自己的生活,实际也是在酿蜜——为自己、为别人、也为后世子孙酿造着生活的蜜”,“为后世子孙酿造生活的蜜”跟《岳阳楼记》结尾写的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”一样,正是作者要表达的主题。

文章结束了,作者所要表达的主题也点出来了。

原来前边大篇幅地歌颂蜜蜂,正是为后边歌颂劳动人民作铺垫,这样的结尾显得自然、有力,也统贯了全篇要义,此即卒章显志之法的妙用。

2)紧抓主旨句、文眼句不放松

主旨句主要是指那些思想深刻、含义丰富能体现文章主旨的语句。

一般地说,文体不同,中心句往往不同,应分别对待。

议论文中,中心句常常是表现作者观点的句子,它常处在文章的开头或结尾,有时也处在文中。

如《改造我们的学习》,文章开门见山地提出中心论点:

“我主张将我们全党的学习态度和学习方法改造一下。

”抓住这个基本观点,就能总揽全文,纲举目张。

记叙描写类的文章,中心句一般是对记叙内容发表的议论或抒情部分,领会这些句子,就能把握住文章的精髓。

2、分析文章的中心内容,把握作者的基本观点和态度。

写文章往往是围绕一个中心来展开的。

因而,阅读时把握文章的中心是理解作者观点和态度的关键。

有时需要对文中各段内容进行综合分析,才能把握作者的观点态度。

3)逐层归纳段意,总结文章主题

在阅读文章过程中,给每一段标上序号,边读边概括每一段写了些什么,即所谓这一个段落的段意。

然后运用合并的方法直至总结出文章的主题。

3、分析作者在文中表现出来的对事物的评价。

作者的观点有时是通过对事物的分析,或对其他观点的评价来表现的,要在比较中进行把握。

4、结合作者的生平和思想,并联系作品的时代背景进行具体分析。

关注散文的写作背景

任何作品都是社会的反映,绝不是空中楼阁。

它来源于生活又高于生活,有许多作品只有在了解了它产生的背景后才能深切地理解内容与感情,把握作者的写作意图,准确地概括作品的主题。

小说的主题

小说写作特点

一、以小见大,由点及面

鲁迅先生在比较长篇小说和短篇小说式样时认为短篇小说的优点是“只顷刻间,而仍可借一斑略知全豹,以一目尽传精神…”(《集外集》近代世界小说集小引)因此,短篇小说不该成为长篇小说的压缩,它的长处在于以小见大,由点及面,从部分到整体的概括,反映社会生活。

在这点上,莫泊桑的短篇小说堪称楷模。

二、冷眼看人生,客观写世界

三、工于构思,巧做文章

1、设计疑笔,使情节扑朔迷离,真假难辨,当真相揭开时给读者造成一种深刻难忘的印象。

2、借力于“巧”,这种“巧”是偶然和必然的结合,艺术真实和生活真实的统一。

四、准确而传神的细节描写

小说的主题是作品通过对现实生活的描绘和艺术形象的塑造所表现出来的中心思想,是小说的题旨和思想内容的集中体现。

换言之小说的主题就是对社会生活的高度概括和实质揭示,而人物的塑造、情节的构思、环境的设置最终都是为表现主题服务的。

小说的主题是小说的灵魂,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须欣赏小说的主题。

归纳、挖掘小说的主题是阅读的意义之所在,也是培养我们阅读分析、总结能力所必需的。

那么,应当怎样去理解和概括小说的主题呢?

一、抓中心句来分析主题

有些小说的主题直接体现在文中的某个句子或某段话中,阅读时我们可以在文中直接找出表现主题的句子。

中心句一般是抒情议论性语句,往往位于篇首或篇尾,或者是几个片断之间的过渡性语。

如鲁迅小说《故乡》,其主题就是结尾一句话——其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。

二、从题材中去挖掘主题

题材中蕴含着主题,是主题分析的重要材料和依据。

鲁迅的小说《药》,写了茶馆主人华老栓买人血馒头为儿子小栓治病的故事,意在揭示在封建制度下人民受统治阶级麻痹毒害而陷入愚昧无知,革命者为了解放民众而献出生命,民众不但不理解他,反而吃他的血。

这样,题材的意义就不仅揭示民众的麻木不仁,而且说明资产阶级革命者的悲哀。

假如小说中被杀的不是革命者而是一般人,或是普通强盗,那么主题就会是另一种了。

三、从写作背景寻主题

要正确理解一部作品,有必要了解作家的思想感情、思维方式,以及他所处的社会环境、作品所反映的社会生活背景。

小说是社会生活在作家头脑中的反映,也是作家思想感情的表现。

一部作品所反映的主题,总是与作家的身世、生活、思想感情以及他所处的时代环境分不开的。

因此,我们在理解小说主题时,必须“知人论世”,联系作品的时代背景及典型的环境描写,熟悉人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——达到揭示小说主题的目的鲁迅先生指出,《水浒传》与《施公案》《彭公案》《三侠五义》的思想内容之所以不同,是和时代有关的。

“《水浒》中人物在反抗政府;而这一类书中的人物,则帮助政府,这是作者思想的大不同处,大概也因为社会背景不同之故罢”。

假如不理解时代背景对作者的影响,从而造成对题材处理上的这一不同,也就不可能理解《水浒》的深刻主题。

四、通过人物形象分析主题

小说塑造人物形象的目的在于揭示社会矛盾,反映现实生活,这里的“社会矛盾”与“现实生活”就是小说反映的主题思想。

塑造典型环境中的典型人物是小说表现主题的重要手法。

因此,每一个形象的塑造都是有其目的的,分析时假如能抓住人物形象,把作者塑造这个形象的目的揭示出来,就能顺利达到分析主题思想的目的。

如《钢铁是怎样炼成的》中的保尔·柯察金的形象,就体现着作家对生活的熟悉和情感态度:

不因碌碌无为而羞耻,不因虚度年华而悔恨。

把全部的精力都投入到为人类解放而进行的斗争中!

小说中的人物有主要人物,也有一些线索人物、陪衬人物等次要人物。

在分析作品主题时,要充分考虑这些人物之间的关系。

如《孔乙己》作者通过酒店小伙计的观察,写出了酒店老板、短衣帮、官员对孔乙己的不同态度,揭示了封建科举制度对文人的毒害和世态炎凉,麻木不仁的群众。

五、从情节发展看主题

小说情节的中心必须以某些矛盾为内容,矛盾怎样发展、怎样解决,无不体现作者对这些问题的看法。

从这些看法中理解主题同样也是小说鉴赏中被经常运用的方法。

例如一篇写人们的想象力是如何丢失的小说《智力测验》,给我们的小学生、中学生、大学生分别看“O”这个图形,问:

“这是什么?

”结果大多数中学生说是“零”或英文字母“O”;小学生中也有相当一部分人这么回答,另一部分小学生则回答是个“面包圈”、“眼睛片”;而所有的大学生对这个问题都不屑一顾,甚至一起起哄。

再到某政府机构去采访,结果小官员看着大官员,大官员又向秘书求救。

而同样的问题幼儿园的小朋友却说了许多成人、中学生、小学生根本没有想到的东西——“是眼泪”、“是肚脐眼”、“是围棋”、“是表”等等。

通过情节发展的一系列展示了想象力就是这样一点一点流失的,发人深省!

六、从语言的情感色彩看主题

小说的主题,虽然作者极力使它不显露出来,但作者在行文中总是要对自己所揭示的矛盾,以及所描述的人物等表现出一定的褒贬倾向或情感色彩。

判定作者的这种情感色彩,是理解作品主题时所不可缺少的一环。

余秋雨的《信客》,写了两代信客的命运,着重刻划一个受人敬重的信客形象。

但这种情感作者始终没有直接说出来,而是通过故事的叙述来暗示,赞美了他任劳任怨、诚信无私、善良宽容的优秀品质,说明无私奉献的人总能赢得别人的敬重和爱戴。

在这里,作者的赞美之情溢于言表,我们是不难看出的。

七、从整体倾向看主题

在小说的主题鉴赏这个问题上,有一个最为根本的原则我们必须永远记住:

整个作品,包括作品中的每一个标点和作品里总的气氛在内,都是主题的体现。

——从这个意义上来看,我们可以把整个作品看作是表现主题的具体的象征物。

我们应当懂得,小说的主题,它并不是一个孤立的现象,而是与小说诸要素紧密相关的整体体现。

如鲁迅的《阿长与山海经》中阿长自己没有读过书,见孩子念念不忘《山海经》,就来问《山海经》是怎么一回事,一直挂在心上,并想方设法买来了《山海经》,这部书成了鲁迅“最初得到,最为心爱的宝书”。

鲁迅是一辈子跟书打交道的大文学家,而第一部宝书是阿长给买的,阿长为孩子倾注的这一片心血,深深地打动了鲁迅,因而阿长值得鲁迅纪念是理所当然的。

在这篇回忆性散文里,鲁迅以饱含深情的笔触集中记叙长妈妈给他留下的儿时印象,把长妈妈这个人物写得栩栩如生。

这是生活中真实的阿长,都是“从记忆中抄出来的”事实。

尽管阿长有这样那样的不足,作者写得却十分亲切自然,读者从她身上看到了那种难能可贵的纯朴和直率。

理解小说主题的方式方法也不仅仅限于以上谈到的几个方面,而应当是多侧面的、多角度的,小说的方方面面无不闪耀着主题的光彩。

一部优秀的小说,其含义——即主题总是全面渗透在整个作品中的。

在高考阅读测试时,常见的题型是:

①找出体现小说主题的句子(或用自己的话概括作品的主题);②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪?

谈谈你的一点体会);③结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法。

解题原则和技巧:

要有自己观点和态度,不能模棱两可。

语言要流畅,不能出病句,语言要有层次,可以引用诗文或名言回答。

赏析重要语句

目标解读

所谓“重要语句”和“精彩的语句”,是指在文中起重要作用的关键性语句。

如果不理解这些句子,就难以理解文章。

“重要句子”通常有以下几种语句:

①结构比较复杂,对理解文章有影响的语句;

②能帮助考生准确理解整个作品主题思想或脉络层次的关键性语句,即人们常说的“文眼”;

③内涵较为丰富的语句;

④文中的中心句、总结句、过渡句等。

(1)从文章的内容看,不同层次的中心句是重要的句子。

在社会科学类文章中直接表达作者观点的句子,在自然科学类文章中揭示事物重要属性、说明主要事理的句子,在文学作品中表达作者观点态度或写作意图的句子,大致属于这类。

(2)从结构上说,总领句、总结句和重要的过渡句是重要的句子。

(3)从表达上说,富有特色的句子是重要的句子。

所谓富有特色,一是指结构上超常组合,二是指运用了某种表达技巧。

(4)从出现的频率说,反复出现的句子是重要的句子。

例:

2007年江苏卷《麦天》第17题:

文章最后说麦天的忙碌、喜悦“把农家的日子濡染得鲜鲜亮亮,有滋有味”。

请联系全文,简要说说你对“鲜亮”与“滋味”的理解。

此题考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩语句的表现力。

这两个词语出现在文章最后一段,理解这两个词语要从全文内容和文章主旨方面综合考虑。

春天的忙碌在文中主要指春收的辛劳,喜悦指丰收之后的感受。

紧张过后是闲散,“麦稍黄,女看娘”以及麦收后的“追节”一种亲情弥漫其间。

因此答案为“火热的劳动生活,丰收的喜悦,紧张热烈后的平和、闲散。

乡土民风的朴实,亲情的淳厚、和谐。

”

例:

2007年全国卷Ⅰ《总想为你唱支歌》第15题:

解释下列两句话在文中的含意。

(1)走一趟大西北,长不大的孩子会长大。

(2)南方的天地太玲珑剔透了,太经不起摔打了。

本题也是考查体会重要语句的丰富含意,品味精彩语句的表现力的能力。

(1)句中要考虑“长不大的孩子”与“会长大”两者的含义。

(2)句中要抓住“玲珑剔透”“摔打”来考虑。

答案为

(1)大西北环境的恶劣与生命的顽强会让人经受历练而变的坚强。

(2)南方的环境过于温和比不上大西北更能让人经受历练和磨难意志。

句子的含义一般有基本含义、特定含义、深层含义。

句子的基本义即表层意义,往往不难理解。

有些句子有特定的含义,这往往是指句子的概括意义、警策意义。

这样的句子须在总览全篇整体把握的基础上去理解。

阅读文章时还会碰到一些含义深刻、耐人寻味的句子。

这样的句子又往往在文中起到重要作用,往往具有隐含意义(象征、比喻)和附加意义(双关、言外之意、语法意义)

考题剖析

21

安徽卷

我与地坛

16.从语言表达的角度赏析下面的句子。

(4分)

他熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是他在另一面燃烧着上巅布散烈烈朝晖

(1)运用拟人手法,通过“走下“”爬上“等词语将太阳人格化,生动形象

(2)运用对比的手法,使日出与日落情景形成鲜明的对照,给人以深刻印象。

(3)运用前后对称的语言形式写景,给人以整齐的美感

21

北京卷

碧云寺的秋色

19.本文大量运用描写色彩的词语,这与文章主旨有什么关系?

产生了怎样的艺术效果?

(5分)

第一问:

文章表达了作者对秋色之美的发现与赞叹,并结合古人的创作,传达了作者对审美体验和社会生活关系的理解。

描写色彩的词语的大量运用,凸显了文章主旨。

第二问:

在艺术效果上,则写出了秋叶的绚烂多彩,展现了秋色的丰富性:

给人以一种视觉的享受,富于艺术感染力。

21

北京卷

碧云寺的秋色

20.文章结属说:

“‘现在’跟‘过去’是对立的:

但是,在历史的长河中,它们又有着一脉相联的源流。

”结合上下文,谈谈你的理解。

(4分)

作者通过对古代诗人赞美秋色的诗句的引用,说明了古人与今人的感受也是有相通之处的。

因此,“过去”与“现在”并不是割裂的,两者之间是一种辨证统一的关系。

21

福建卷

吟风

12.请结合全文,谈谈你对“季风虽有四时之变,而惟有其风骨不变”这句话的理解。

(6分)

风从外在看,在温暖的春风,凉爽的夏风,气爽的秋风,寒冷的冬风。

它是随着四时的变化而变化的。

它时时在重新雕塑着一个新的世界。

风从本质看,不变的是,它有情,磊落坦荡,敢爱敢怒;它更有骨,心高气豪,义无反大陆,颇有英雄气度。

21

湖北卷

雾

18.“月下观景,雾中看花,不是别有一番情趣在心头吗?

”根据第⑥自然段的内容,谈谈作者这样说的理由。

(5分)

①因为朦胧模糊的东西有时反而更美。

②因为模糊的东西比清晰的东西更能激发观赏者自由的想像,从而增强审美情趣。

21

江苏卷

侯银匠

13.文中画线的两处,分别表现了侯银匠什么样的情感?

(4分)

①甜:

因为女儿终于长大成人了;嫁了个好人家(女儿有了个好归宿);可以为自己女儿打首饰了。

苦:

女儿出嫁后自己会很孤独;女儿出嫁也只能给这点首饰。

②深沉的思念,难言的孤独,自我安慰。

21

辽宁卷

雨韵

15.解释下列两句话在文中的含意。

(4分)

(1)把记忆带到雨中来燃烧。

(2)他仿佛仍然无法走入雨的梦幻之中。

“把记忆带到雨中来燃烧”是指在雨中回眸人生,用“雨”打开记忆之门,同时也为记忆染上“雨”的色彩。

(2)(2分)“他仿佛仍然无法走入雨中梦幻之中”是指小男孩虽然在雨天出游,但是并没有感受到雨中的乐趣。

意思答对即可。

21

全国卷

马缨花

15.解释下列两句话在文中的含意。

(4分)

(1)等到脚步声成为空谷足音的时候,我住的地方就到了。

(2)即使是在黄昏时候,在深夜里,我看到它们,它们也仿佛是生气勃勃,同浴在阳光里一样。

(1)①孤独的脚步声表明作者一步步走近住所:

②暗示了环境的幽深。

(2)①表明在新的生活环境里,马缨花无论何时都充满生机;②就像作者喜悦幸福的心情。

【解析】本题重点考查考生理解文中重要句子含意的能力。

解答需要联系前后文,分析文句的字面含意和深层含意,还应适当分析句子在文中的作用。

21

全国卷

阳关古道苍凉美

15.根据上下文,解释文中画线句子的含意。

(4分)

(1)就好像突然闯进了绿色的海洋。

(2)好像这凄冷的阳关古城也有几分暖意了。

(3)这些走过生死之劫的将军和士兵,便成了哲学家与诗人。

⑴宽广的绿色林带与沙漠戈壁的反差巨大,使我突然产生了惊喜之感。

⑵城砖磨制的阳关砚,蕴含着历史文化气息,使我对阳关古城的感觉也变得温暖了一些。

⑶出生入死的人生经历,使戍守边关的将军和士兵对生活有着深刻而丰富的感触,给后人留下了哲思和诗情。

意思答对即可。

21

山东卷

我所认识的梁漱溟

19.文章第二段说“他是个了不起的人物”,“他和社会上一般的名人、名流不同”。

这样