山水田园诗 1.docx

《山水田园诗 1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山水田园诗 1.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

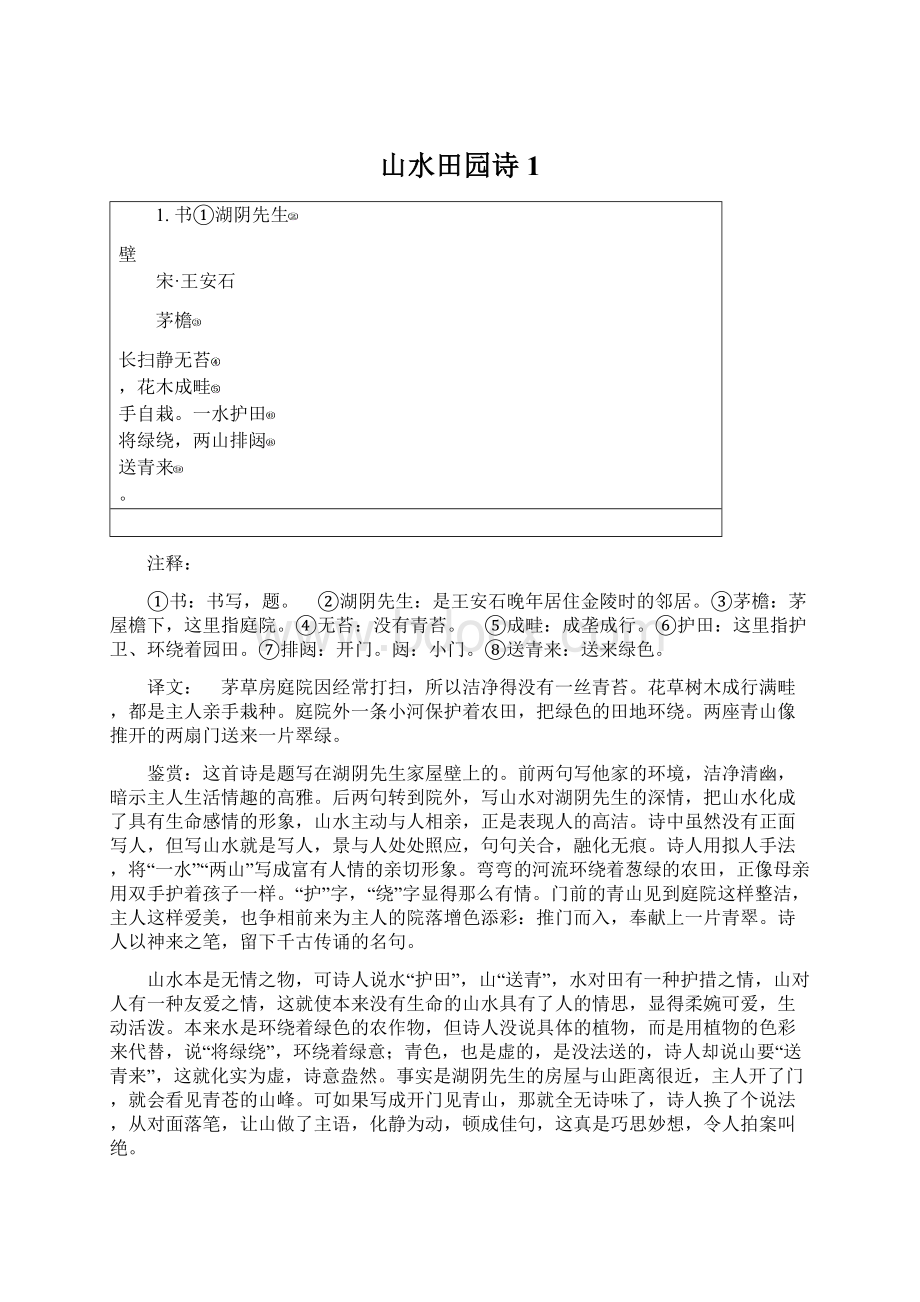

山水田园诗1

1.书①湖阴先生

壁

宋·王安石

茅檐

长扫静无苔

,花木成畦

手自栽。

一水护田

将绿绕,两山排闼

送青来

。

注释:

①书:

书写,题。

②湖阴先生:

是王安石晚年居住金陵时的邻居。

③茅檐:

茅屋檐下,这里指庭院。

④无苔:

没有青苔。

⑤成畦:

成垄成行。

⑥护田:

这里指护卫、环绕着园田。

⑦排闼:

开门。

闼:

小门。

⑧送青来:

送来绿色。

译文:

茅草房庭院因经常打扫,所以洁净得没有一丝青苔。

花草树木成行满畦,都是主人亲手栽种。

庭院外一条小河保护着农田,把绿色的田地环绕。

两座青山像推开的两扇门送来一片翠绿。

鉴赏:

这首诗是题写在湖阴先生家屋壁上的。

前两句写他家的环境,洁净清幽,暗示主人生活情趣的高雅。

后两句转到院外,写山水对湖阴先生的深情,把山水化成了具有生命感情的形象,山水主动与人相亲,正是表现人的高洁。

诗中虽然没有正面写人,但写山水就是写人,景与人处处照应,句句关合,融化无痕。

诗人用拟人手法,将“一水”“两山”写成富有人情的亲切形象。

弯弯的河流环绕着葱绿的农田,正像母亲用双手护着孩子一样。

“护”字,“绕”字显得那么有情。

门前的青山见到庭院这样整洁,主人这样爱美,也争相前来为主人的院落增色添彩:

推门而入,奉献上一片青翠。

诗人以神来之笔,留下千古传诵的名句。

山水本是无情之物,可诗人说水“护田”,山“送青”,水对田有一种护措之情,山对人有一种友爱之情,这就使本来没有生命的山水具有了人的情思,显得柔婉可爱,生动活泼。

本来水是环绕着绿色的农作物,但诗人没说具体的植物,而是用植物的色彩来代替,说“将绿绕”,环绕着绿意;青色,也是虚的,是没法送的,诗人却说山要“送青来”,这就化实为虚,诗意盎然。

事实是湖阴先生的房屋与山距离很近,主人开了门,就会看见青苍的山峰。

可如果写成开门见青山,那就全无诗味了,诗人换了个说法,从对面落笔,让山做了主语,化静为动,顿成佳句,这真是巧思妙想,令人拍案叫绝。

1、本诗描写了什么样的环境?

反映了作者怎样的生活情趣?

2、“两山排闼送青来”一句使用了什么修辞手法?

这样写有什么好处?

结合全诗看,表达了作者怎样的情感?

3、诗中写景从 写到 ,既是对主人的赞叹,又写出了山水的情态。

4、这首诗最后两句运用了什么修辞描写自然景物?

试简要分析其表达效果。

5、“一水护田将绿绕”一句运用了什么修辞手法?

这样写有什么表达效果?

(2分)

6、这首诗表达了作者怎样的感情?

(2分)

答案:

1、庭前优美的自然风景 热爱田园生活、热爱自然

2、该句使用了拟人的手法。

(1分)写开门见“山”,“两山”似迫不及待地把苍翠的山色“送”进门来。

(点明拟人具体内容,1分)化静为动,化无情为有情,赋予山以灵性,生动地写出了田园风光的盎然生机。

(2分)写出了诗人身处其间的愉悦,表现了诗人对这种美好的田园生活的喜爱之情。

(2分)

3、院内 院外

4、拟人,把山水写成富有生命情感的亲切形象:

水绕农田,仿佛像母亲用双手护着孩子一样;青山排闼,仿佛是争相前来为主人庭院增添色彩。

5、答案:

运用拟人手法。

化无情为有情,赋予水以灵性,生动写出田园风光的盎然生机。

6、答案:

表现了诗人田园生活的喜爱之情。

2.乡村四月

南宋·翁卷

绿遍山野白满川

,子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,才

了

蚕桑

又插田。

注释:

白满川:

指河流里的水色映着天光。

才:

刚刚。

了:

结束。

蚕桑:

种桑养蚕。

译文:

山陵、原野间草木茂盛,远远望去,一片葱郁。

稻田里的色彩与天光交相辉映,满目亮白。

杜鹃声声啼叫,天空中烟雨蒙蒙,大地一片欣欣向荣。

四月到了,农民都开始忙起了活儿,村里没有一个人闲着。

他们刚刚结束了种桑养蚕的事情又开始插秧了。

鉴赏:

整首诗突出了乡村四月的劳动繁忙。

不仅表现了诗人对乡村风光的热爱与赞美,也表现出他对劳动人民的喜爱,对劳动生活的赞美之情,因此,翁卷有乡村诗人的美称。

挥墨了一幅农民丰富、繁忙的乡村田园生活。

这首诗以白描手法写江南农村初夏时节的景象,前两句着重写景:

绿原、白川、子规、烟雨,寥寥几笔就把水乡初夏时特有的景色勾勒了出来。

色调是鲜明的,意境是朦胧的;静动结合,有色有声。

后两句写人,画面上主要突出在水田插秧的农民形象,从而衬托出“乡村四月”劳动的紧张、繁忙。

前呼后应,交织成一幅色彩鲜明的图画。

不正面直说人们太忙,却说闲人很少,故意说得委婉一些,舒缓一些,为的是在人们一片繁忙紧张之中保持一种从容恬静的气度,而这从容恬静与前两名景物描写的水彩画式的朦胧色调是和谐统一的。

3. 村居

草长莺飞二月天,拂堤杨柳

醉春烟。

儿童散学

归来早,忙趁东风放纸鸢

。

注释:

村居:

在乡村里居住时见到的景象。

拂堤杨柳:

杨柳枝条很长,垂下来,微微摆动,像是在抚摸堤岸。

醉:

迷醉,陶醉。

春烟:

春天水泽、草木等蒸发出来的雾气。

散学:

放学。

纸鸢:

泛指风筝,它是一种纸做的形状像老鹰的风筝。

鸢:

老鹰。

译文:

农历二月,村子前后青草渐渐发芽生长,黄莺飞来飞去。

杨柳披着长长的绿枝条,随风摆动,好像在轻轻地抚摸着堤岸。

在水泽和草木间蒸发的水汽,烟雾般地凝聚着。

杨柳似乎为这浓丽的景色所陶醉了。

村里的孩子们放学急忙跑回家,趁着东风劲吹的时机,把风筝放上蓝天。

鉴赏:

《村居》描写出了一幅春天孩子们在村旁的芳草地上放风筝的图画,是一幅自然景物和活动着的人物融合在一起的、充满生机、春意盎然的农村生活图画。

早春二月,草长莺飞,杨柳拂堤,儿童们兴致勃勃地放风筝。

有景有人有事,充满了生活情趣,勾画出一幅生机勃勃的“乐春图”。

全诗字里行间透出诗人对春天来临的喜悦和赞美。

读了这首诗,读者好像跟诗人一起饱览了美丽春景,一起分享着孩子们放风筝时的欢乐。

第一、二句写时间和自然景物,具体生动地描写了春天里的大自然,写出了春日农村特有的明媚、迷人的景色。

早春二月,小草长出了嫩绿的芽儿,黄莺在天上飞着,欢快地歌唱。

堤旁的杨柳长长的枝条,轻轻地拂着地面,仿佛在春天的烟雾里醉得直摇晃,这是一幅典型的春景图。

“拂堤杨柳醉春烟”,村的原野上的杨柳,枝条柔软而细长,轻轻地拂扫着堤岸。

春日的大地艳阳高照,烟雾迷蒙,微风中杨柳左右摇摆。

诗人用了一个“醉”字,写活了杨柳的娇姿;写活了杨柳的柔态;写活了杨柳的神韵。

这是一幅典型的春景图。

第三、四句写的是人物活动,描述了一群活泼的儿童在大好的春光里放风筝的生动情景。

孩子们放学回来的早,趁着刮起的东风,放起了风筝。

他们的欢声笑语,使春天更加富有朝气。

儿童、东风、纸鸢,诗人选写的人和事为美好的春光平添了几分生机和希望。

结尾两句由上两句的物而写到人,把早春的迷人与醉人渲染得淋漓尽致。

这首诗落笔明朗,用词洗练。

全诗洋溢着欢快的情绪,给读者以美好的情绪感染。

1、这首诗,前面两句描写景物,后面两句描写人物。

请发挥你的想象,用自己的语言描绘出诗歌第一二句展示的画面。

(2分)

2、赏析“忙趁东风放纸鸢”中“忙”字的妙处。

(2分)

参考答案:

1、江南的早春二月,草木萌发,黄莺飞舞;碧绿柔长的柳条随风摇曳,轻轻地拂着堤岸,就像沉醉在烟雾般的春色之中。

2、一个忙字,把下学的孩子们一心想着赶快趁着春风放风筝,跑着、跳着、呼喊着的样子都表现了出来。

天真活泼的儿童,还有他们放的在晴空飘飞的纸鸢,把江南春光点缀得更加生机盎然。

4.望天门山

唐·李白

天门中断

楚江

开

,碧水东流至此

回

。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来

。

注释:

中断:

指东西两山之间被水隔开。

楚江:

即长江。

开:

开掘;开通。

至此:

意为东流的江水在这转向北流。

回:

转变方向,改变方向。

日边来:

指孤舟从天水相接处的远方驶来,好像来自天边。

译文:

高高天门被长江之水拦腰劈开,碧绿的江水东流到此回旋澎湃。

两岸的青山相对耸立巍峨险峻,一叶孤舟从天地之间飞速飘来。

鉴赏:

这首诗通过对天门山雄伟壮丽景色的描述,赞美了大自然的神奇壮丽,表达了作者乐观豪迈的感情。

《望天门山》这首诗写了碧水青山,白帆红日,交映成一幅色彩绚丽的画面。

但这画面不是静止的,而是流动的。

随着诗人行舟,山断江开,东流水回,青山相对迎出,孤帆日边驶来。

景色由远及近再及远地展开。

前两句用铺叙的方法,描写天门山的雄奇壮观和江水浩荡奔流的气势。

诗人不写两山隔江对峙,却说山势“中断”,从而形象地写出两山峭拔相对的险峻:

“楚江开”,不仅点明了山与水的关系,而且描绘出山势中断、江水至此浩荡而出的气势。

“碧”字明写江水之色,暗写江水之深;“回”字描述江水奔腾回旋。

后两句描绘出从两岸青山夹缝中望过去的远景,“相对”二字用得巧妙,使两岸青山具有了生命和感情。

出”字,因为它使本来静止不动的山带上了动态美,“出”字不但逼真地表现了在舟行过程中“望天门山”时天门山特有的姿态,而且寓含了舟中人的新鲜喜悦之感。

夹江对峙的天门山,似乎正迎面向自己走来,表示它对江上来客的欢迎。

结尾更是神来之笔,一轮红日,映在碧水、青山、白帆之上,使整个画面明丽光艳,层次分明,从而祖国山川的雄伟壮丽画卷展现出来。

1.(2分)诗人用【 】、【 】两字写出了江水的浩大声势,用【 】、【 】两字写出了江流回旋激荡之态。

2.(2分)请借助诗中表示色彩的词语加以想像,用简明的语言描绘出诗中的图景。

答:

3、前人评价这首诗时说:

“天门中断楚江开”的“开”字看似平淡,其实很妙,请赏析“开”字妙在何处?

4、这首诗抒发了诗人怎样的思想感情?

答案

1.断、开、流、回。

2.提示:

答案须扣住“青”、“碧”、“日”、“帆”四字,描绘出佳木葱宠,澄江如练,红日、白帆相映成辉的图景。

例1:

一轮红日,映在碧水、青山、白帆之上,使整个画面明丽光艳,层次分明,把祖国山川的雄伟壮丽展现在读者面前!

例2:

天门山被长江从中断开,分为两座山,碧绿的江水向东流到这儿突然转了个弯儿,向北流去。

两岸的青山相互对峙,一只小船从太阳升起的地方悠悠驶来。

本诗描写了天门山的美景,令人回味无穷。

3、这一“开”字,描写一泻千里的长江,势如破竹,撞开“天门”,表现出大自然雄伟壮丽的景

4、抒发了诗人对祖国山河的热爱之情。

5.渔歌子

唐·张志和

西塞山

前白鹭

飞,桃花流水

鳜鱼肥。

青箬笠

,绿蓑衣

,斜风细雨不须归。

注释:

西塞山:

在浙江省湖州市西面。

白鹭:

一种水鸟。

桃花流水:

桃花盛开的季节正是春水盛涨的时候,俗称桃花汛或桃花水。

箬笠:

竹叶编的笠帽。

蓑衣:

用草或棕编制成的雨衣。

鉴赏:

《渔歌子》描绘了春田秀丽的水乡风光,塑造了一位渔翁形象,赞美了渔家生活的情趣。

抒发了作者对大自然的热爱和淡泊名利的情怀。

首句“西塞山前白鹭飞”,“西塞山前”点明地点,“白鹭”是闲适的象征,写白鹭自在地飞翔,衬托渔父的悠闲自得。

次句“桃花流水鳜鱼肥”意思是说:

桃花盛开,江水猛涨,这时节鳜鱼长得正肥。

这里桃红与水绿相映,是表现暮春西塞山前的湖光山色,渲染了渔父的生活环境。

三四句“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”,描写了渔父捕鱼的情态。

渔父戴青箬笠,穿绿蓑衣,在斜风细雨中乐而忘归。

“斜风”指微风。

全诗着色明丽,用语活泼,生动地表现了渔父悠闲自在的生活情趣。

6.四时田园杂兴①

宋·范成大

昼出耘田

夜绩麻

,村庄儿女各当家

。

童孙未解

供

耕织,也傍桑阴学种瓜。

注释:

①杂兴:

随兴写来,没有固定题材的篇。

耘田:

除草。

绩麻:

把麻搓成线。

各当家:

各人都担任一定的工作。

未解:

不懂。

供:

从事,参加。

鉴赏:

诗人用清新的笔调,对农村初夏时的紧张劳动气氛,作了较为细腻的描写,读来意趣横生。

首句“昼出耘田夜绩麻”是说:

白天下田去除草,晚上搓麻线。

“耘田”即除草。

初夏,水稻田里秧苗需要除草了。

这是男人们干的活。

“绩麻”是指妇女们在白天干完别的活后,晚上就搓麻线,再织成布。

这句直接写劳动场面。

次句“村庄儿女各当家”,“儿女”即男女,全诗用老农的口气,“儿女”也就是指年轻人。

“当家”指男女都不得闲,各司其事,各管一行。

第三句“童孙未解供耕织”,“童孙”指那些孩子们,他们不会耕也不会织,却也不闲着。

他们从小耳濡目染,喜爱劳动,于是“也傍桑阴学种瓜”,也就在茂盛成阴的桑树底下学种瓜。

这是农村中常见的现象,却颇有特色。

结句表现了农村儿童的天真情趣。

7.鹿柴

唐·王维

空山不见人,但闻人语响。

返影

入深林,复照青苔上。

注释:

鹿柴:

以木栅为栏,谓之柴,鹿柴乃鹿居住的地方。

返影:

指日落时分,阳光返射到东方的景象。

译文:

山中空空荡荡不见人影,只听得喧哗的人语声响。

夕阳的金光射入深林中,青苔上映着昏黄的微光。

鉴赏:

这是写景。

描写鹿柴傍晚时分的幽静景色。

诗的绝妙处在于以动衬静,以局部衬全局,清新自然,毫不做作。

落笔先写“空山”寂绝人迹,接着以“但闻”一转,引出“人语响”来。

空谷传音,愈见其空;人语过后,愈添空寂。

最后又写几点夕阳余晖的映照,愈加触发人幽暗的感觉。

8.游山西村

宋·陆游

莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一春。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门。

译文:

正值丰年,朴素的农家自酿腊酒,杀鸡宰猪殷勤待客,可别笑话那酒浆浑浊,酒香中溢出的农家热情早已使人心驰神往。

寻寻觅觅,山峦重重叠叠,溪流迂回曲折,似已无路可走,继续前行,忽然柳树茂密,山花鲜艳,又一村庄出现在眼前。

春社祭祀的日子近了,村里吹箫打鼓的热闹起来了,农家人布衣毡帽,淳厚的古风犹存,好一派清新古朴的乡村风貌!

从今后,若是您(农家)同意我随时来拜访,闲来时我将会拄着拐杖,踏着月色,前来叩门。

鉴赏:

首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。

腊酒,指上年腊月酿制的米酒。

豚,是小猪。

足鸡豚,意谓鸡豚足。

这两句是说农家酒味虽薄,而待客情意却十分深厚。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

“莫笑”二字,道出了诗人对农村淳朴民风的赞赏。

颔联写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,千百年来广泛被人引用。

诗人置身山水环绕的路上,信步而行,道路难辨,疑若无路,忽又开朗的情景。

现实生活中人们常用来比喻在困境中出现希望或转机,也道出了世间事物消长变化的哲理。

颈联自然入人事,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。

读者不难体味出诗人所要表达的热爱传统文化的深情。

“春社,农家祭社祈年,热热闹闹,吹吹打打,充满着丰收的期待。

这个节日来源很古,《周礼》里就有记载。

到宋代还很盛行。

而陆游在这里更以“衣冠简朴古风存”,赞美着这个古老的乡土风俗,显示出他对吾土吾民之爱。

尾联诗人已“游”了一整天,此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的清光中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,别有一番情趣。

于是这两句从胸中自然流出:

但愿而今而后,能不时拄杖乘月,轻叩柴扉,与老农亲切絮语,此情此景,不亦乐乎!

名句赏析“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。

艺术:

对偶,朗朗上口,易于诵记;

意境:

前一句写山重水复无路可寻的无奈,后一句写出披花拂柳发现另一村庄的喜悦;

寓意:

不论前路多么难行难辨,只要坚定信念,勇于开拓,人生就能“绝处逢生”(出现一个充满光明与希望的崭新境界)。

9.题破山寺后禅院

唐·常建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

鉴赏:

诗人融情入境,不仅写出环境的幽深清净,而且体现出诗人内心的旨趣,表达出诗人忘却尘俗、寄情山水的隐逸胸怀。

首联中“清晨”二字点明出游的时间和地点。

下句紧扣“清晨”描绘出这座寺院的全境:

初升的太阳,正照着寺院中高耸的树林。

“古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

颔联:

一条弯弯曲曲的小径通向远方,一座禅房在花木丛中若隐若现。

用词准确,“曲”“幽”“深”等字眼表现了禅院花木扶疏、幽深清静的环境。

颈联:

“山光”山中的景色。

“悦”,用作动词,使……欢悦。

“空人心”,使人心中的杂念消除。

“空”,消除。

形容词用作动词,“使……空”。

这两句对仗工整,情景交融,采用拟人手法,写出了景中的情趣,传达了作者寄情山水的隐逸情绪。

“悦”写出了鸟儿自由自在地飞鸣欢畅的情态,“空”写出诗人见到后禅院的优美景色而内心宁静平和的感受。

尾联以动写静,以钟磬音响轻轻回荡,映衬山寺万籁俱寂的宁静气氛。

本诗演化出的成语“曲径通幽”、“万籁俱寂”。

1、古人评诗常用“诗眼”的说法,所谓“诗眼”往往是指一句诗中最精炼传神的一个字。

你认为这首诗第三联两句中的“诗眼”分别是那一个字?

为什么?

请结合全诗简要赏析。

(2分)

答:

2、诗的颔联后来简化为成语“曲径通幽”,常被用于题景,如杭州西湖的三潭印月、黄龙洞等,你认为这成语隐含了什么哲理?

(2分)

答:

3、诗的最后两句隐含的一个成语是 ,由这两句,我们很容易想起与此有异曲同工之妙的王维的诗句

1答:

“诗眼”分别是“悦”“空”。

“悦”是说秀美的山中景色使鸟的性情欢悦。

“空”是说潭水清澈,临潭顾影,使人心中的俗念(或杂念)消除净尽。

“悦”“空”两字表现了环境的幽静,写出了人的心情与山光水色相应。

(不脱离文本,言之成理即可)(2分)

2、要达到能够领悟妙道的胜境,先得走过一段曲折的道路。

(2分)

3、万籁俱寂 蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽。

(2分)

10.归园田居

晋·陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

鉴赏:

诗人通过对归田后朴实的劳动生活的描写,表达了诗人厌恶官场、喜爱田园、隐居躬耕,不与世俗同流合污的思想。

语言平淡而意境醇美,体现了陶诗的独特风格。

首联:

交代了劳作的地点:

南山;劳作的成果:

草盛豆苗稀;把“盛”与“稀”形成对比,写出了作者不善劳作的特点,同时也写出了劳作的艰辛。

颔联:

诗人用朴素自然的语言描绘了一幅月夜归耕图,把平凡的劳动生活写得这般美好而有有情趣,读来亲切,表现了诗人对田园生活的喜爱之情,也表现了诗人不与世俗同流合污,躬耕自食,返归自然的强烈愿望。

颈联:

写出了劳作的艰辛,为后文写“衣沾不足惜”做铺垫。

尾联:

点明主旨:

写出了劳作的艰辛,但这种艰辛在作者看来是快乐的,因为向往田园生活,不愿与世同流合污的意愿没有被违背,暗含了作者对田园生活的热爱和对官场黑暗社会污浊的批判,反映了作者高洁傲岸,安贫乐道,淡泊名利的精神品质。

(1)卒章显志的诗句是:

(2)写诗人早出晚归、欣慰自足的隐居生活的名句是:

(3)陶渊明《归园田居》中表示辛勤劳作,热爱劳动的诗句:

(4)陶渊明《归园田居》中最能突现诗人摒弃尘俗,躬耕自食,归返自然志愿的诗句是:

(5)“草盛豆苗稀”中的“盛”和“稀”的对比说明什么?

(6)“衣沾不足惜,但使愿无违”一句表达了作者怎样的思想?

你是如何看待陶渊明归隐“遁世”的?

1、衣沾不足惜,但使愿无违。

2、晨兴理荒秽,带月荷锄归。

3、衣沾不足惜,但使愿无违。

4、晨兴理荒秽,带月荷锄归。

5、[答]说明了作者辞官归田,虽耕作不佳却乐在其中,可见其本意在享受田园生活的宁静和安适。

6、[答]表达了诗人宁可归隐田园,也不愿与世俗同流合污的品行。

第二问示例:

归隐遁世是他消极逃避现实的表现或当时社会现实黑暗,他无力抗争,只好逃避。

11.饮酒(其五)

晋·陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?

心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

译文:

我家建在众人聚居的繁华道,可从没有烦神应酬车马喧闹。

要问我怎能如此之超凡洒脱,心灵避离尘俗自然幽静淡远。

东篱下采撷清菊时心情徜徉,猛然抬头喜见南山胜景绝妙。

暮色中缕缕彩雾萦绕升腾,结队的鸟儿回翔远山的怀抱。

这之中隐含的人生的真理,想要说出却忘记了如何表达。

鉴赏:

这首诗是《饮酒》20首诗中的第五首。

全诗围绕归复自然的宗旨,依次抒写了远离尘世的喧闹,在悠然自得的生活中获得自由的欢快心情。

诗的前两句写自己虽然住在众人聚居的地方,却清静得感觉不到有车马声的喧闹。

为什么会这样呢?

关键是自己的心志高远,离开了官场,所以所处的地方就自然觉得偏远了。

“车马喧”是借指没有政事来往,车马就不会采采去去。

接下去四句是写农村的生活。

其中一个特写镜头是千古传诵的“采菊东篱下,悠然见南山”。

诗人—面赏菊一面采菊,这已够味了,但无意中又看见青翠高耸的南山,更是—饱眼福。

这些美景,在官场哪能见到!

诗人既以欣慰、宁静的心情描写自然景色,又以这些美丽的景色反映悠闲自得的心境,从而达到人和自然的和谐统一。

最后两句是全诗的总结:

作者从大自然中得到启发,领悟到生活的真谛,但这是无法用言语表达.也无需用言语表达的啊!

千古名句:

“采菊东篱下,悠然见南山”,表达了诗人悠然自得、寄情山水的情怀。

(1)、既然“结庐在人境”为何没有“车马喧”,请用诗中句子作答。

(1分)

(2)、“悠然见南山”中的“悠然”一词写出了诗人怎样的心境?

(2分)

(3).能否把“悠然见南山”中的“见”字改为“望”字?

为什么?

(3分)

(4).赏析“采菊东篱下,悠然见南山”:

(5).赏析“此中有真意,欲辨已忘言”:

参考答案:

(1)、心远地自偏(1分)

(2)、“悠然”写出了诗人那种恬淡、闲适的心情(2分)

(3)、不能。

“见”表现的不是诗人对山的有意观望,而是在采菊时山的形象无意中映入眼帘的状态。

(3分)

(4)“悠然”写出了作者那种恬淡、闲适。

对生活无所求的心情。

而“望”字则很好地体现出诗人看到山不是有为之,而是在采菊之间无意中山的形象映入眼帘。

(5)实际上是说,由于诗人眼中的景色是如此的美丽,因此让人只顾得上去细细观赏,却忘记了用语言表达出来。

12.西江月·夜行黄沙道中

宋·辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。

旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

译文

天边的明月升上了树梢,惊飞了栖息在枝头的喜鹊。

清凉的晚风仿佛吹来了远处的蝉叫声。

在稻谷的香气里,人们谈论着丰收的年景,耳边传来一阵阵青蛙的叫声,好像在说着丰收年。

天空中轻云漂浮,闪烁的星星时隐时现,山前下起了淅淅沥沥的小雨,诗人急急从小桥过溪想要躲雨,往日,土地庙附近树林旁的茅屋小店哪里去了?

拐了弯,茅店忽然出现在他的眼前。

鉴赏

词的上片写月明风清的夏夜,以蝉鸣、蛙噪这些山村特有的声音,展现了山村乡野特有的情趣。

词的下片以轻云小雨,天气时阴时晴和旧游之地的突然出现,表现夜行乡间的乐趣。

全诗散发着浓郁的生活气息,表现了诗人丰收之年的喜悦和对乡村生活的热爱之情。

风、月、蝉、鹊这些极其平常的景物,然而经过作者巧妙的组合,结果平常中就显得不平常了。

鹊儿的惊飞不定,不是盘旋在一般树头,而是飞绕在横斜突兀的枝干之上。

因为月光明亮,所以鹊儿被惊醒了;而鹊儿惊飞,自然也就会引起“别枝”摇曳。

同时,知了的鸣叫声也是有其一定时间的。

夜间的鸣叫声不同于烈日炎炎下的嘶鸣,而当凉风徐徐吹拂时,往往特别感