《济南的冬天》课文阅读训练题.docx

《《济南的冬天》课文阅读训练题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《济南的冬天》课文阅读训练题.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

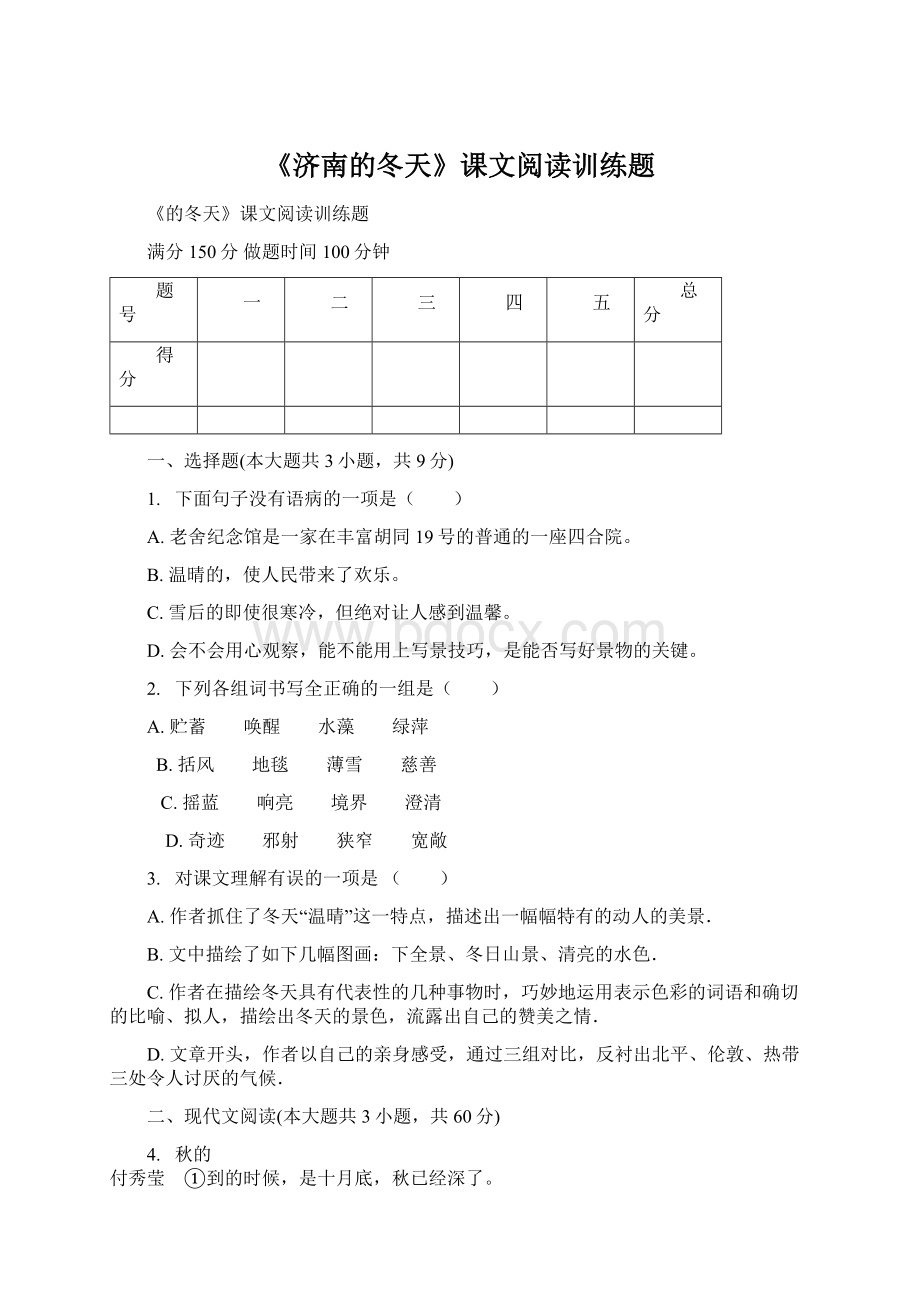

《济南的冬天》课文阅读训练题

《的冬天》课文阅读训练题

满分150分做题时间100分钟

题号

一

二

三

四

五

总分

得分

一、选择题(本大题共3小题,共9分)

1. 下面句子没有语病的一项是( )

A. 老舍纪念馆是一家在丰富胡同19号的普通的一座四合院。

B. 温晴的,使人民带来了欢乐。

C. 雪后的即使很寒冷,但绝对让人感到温馨。

D. 会不会用心观察,能不能用上写景技巧,是能否写好景物的关键。

2. 下列各组词书写全正确的一组是( )

A. 贮蓄 唤醒 水藻 绿萍

B. 括风 地毯 薄雪 慈善

C. 摇蓝 响亮 境界 澄清

D. 奇迹 邪射 狭窄 宽敞

3. 对课文理解有误的一项是( )

A. 作者抓住了冬天“温晴”这一特点,描述出一幅幅特有的动人的美景.

B. 文中描绘了如下几幅图画:

下全景、冬日山景、清亮的水色.

C. 作者在描绘冬天具有代表性的几种事物时,巧妙地运用表示色彩的词语和确切的比喻、拟人,描绘出冬天的景色,流露出自己的赞美之情.

D. 文章开头,作者以自己的亲身感受,通过三组对比,反衬出北平、伦敦、热带三处令人讨厌的气候.

二、现代文阅读(本大题共3小题,共60分)

4. 秋的

付秀莹 ①到的时候,是十月底,秋已经深了。

②朋友说,到南部山里看月亮,数星星。

心想好雅致的念头,便兴头头去了。

当时节,山间层林尽染,斑斓绚烂,是秋的极致了。

有各色奇石,在山里随意散落着,不言不语。

柿子树上还有柿子,一盏盏小灯笼似的,在秋阳里晶莹耀眼。

有朋友忍不住淘气起来,爬上去摘柿子。

不一会儿,果然捧了柿子过来,给我们吃。

阵风吹过,叶子纷纷落下来,里仿佛下了一场金色的急雨。

群山寂静,天上有几块闲云,悠悠飞过来,不知什么时候,又飞走了。

③晚饭后,月亮升起来了。

山里的夜晚,已经有十分的凉意。

夜空深邃,月亮圆圆的,好像是女子皎洁的脸。

星星稠密,却不太耀眼,许是被月亮的光芒比下去了。

月光汹涌,仿佛能听见汩汩流淌的声音。

夜风拂过林木,萧萧飒飒,有无限的秋意。

群山越发幽静了。

月光满山,月色满怀。

整个人好像都变得澄澈清明起来。

我们都不说话,生怕惊动了这清清的月色。

不知道是一只什么鸟,叫了一声,半晌,又叫了一声。

④这么多年了,在生活的泥淖里深陷,有多久不曾看过这么好的月亮了?

⑤小时候乡下的月亮,好像是金黄的。

熏染了炊烟和鸡鸣狗吠,有人间烟火气,是可以亲近的。

这山里的月亮,或许是因了泰山余脉嵯峨,另有一种高洁清越,教人不免有悲怀,直想把凡心俗念都覆手抛了,在这山林间隐居,或者随了嫦娥,到广寒宫里去。

⑥次日回到市里,泛舟大明湖上。

湖水清澈,更见深沉了。

秋水长天,岸边的芦苇飞白,同满池残荷呼应着,别有一种寥落之美。

岸上的柳倒是依然碧绿,依依垂下来,参差披拂,在风里蹁跹不已。

隐隐有丝竹之声,穿林渡水而来,同啁啾的鸟鸣交织着,教人不免恍惚,这尘世间竟然有如此闲雅所在,人实在是有福了。

⑦弃舟登岸,来到芙蓉街,则是另一种味道了。

据说,芙蓉街以街中芙蓉泉得名。

早年间,这里曾是府的繁华之地,商贾云集,多深宅大院。

岁月变迁,而今,这里已经是颇有名气的小吃街了。

然而,芙蓉泉,她还在吗?

一路询问,到底是找到了。

芙蓉泉藏身在民宅里,一个小院的墙根下。

泉里倒还有鱼,活泼泼游动着,好像是芙蓉泉旧年的信物,又好像是生活的某种隐喻。

时光如逝水。

岁月更迭,新与旧,变与不变,都是这泉水里的倒影吧。

(1)选文围绕“秋的”重点描绘了哪些容?

请用简洁的语言分条概括。

【概括容】

(2)选文描写秋天月亮的同时,在第⑤段又写到小时候乡下的月亮,这样写有什么作用?

【语段作用】

(3)请从第⑥段中找出一句能体现“秋”特征的语句,并做分析。

【分析语句】

句子:

______

分析:

______

(4)下面语句使用了什么修辞手法,有什么作用?

【修辞手法】

阵风吹过,叶子纷纷落下来,里仿佛下了一场金色的急雨。

(5)谈谈你对选文结尾“岁月更迭,新与旧,变与不变,都是这泉水里的倒影吧”一句含义的理解。

【结尾的作用】

5. 阅读下面的文字,完成各题。

故都的秋(节选)

郁达夫

逢北国之秋,已将近十余年了。

在南方每年到了秋天,总要想起然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。

像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。

扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。

在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。

这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

(1)这三段文字写到了三种景况,即______、______、______。

(2)第一段中作者选用了很多表示色彩的词,如______、______等,它们都属于______色,显示了______的特征。

(3)“脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉”一句从______觉、______觉和______觉上写出了故都之秋______的特点。

(4)为什么说“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产”?

(5)请你对这三段文字的写景特点作简单的评述。

6. 阅读下面的文字,完成各题。

①设若单单是有,那也算不了出奇。

②请闭上眼睛想:

一个老城,有山有水,全在天底下晒着,暖和安适地睡着______(A.zhe B.zhāo C.zháo D.zhuó),只等春风来把它们唤醒,这是不是个理想的境界?

③小山整把围了个圈儿,只有北边缺着点口儿。

④这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把放在一个小摇篮里,它们安静不动地低声地说:

“你们放心吧,这儿准保暖和。

”⑤真的,的人们在冬天是面上含笑的。

⑥他们一看那些小山,心中便觉得有了着______(A.zhe B.zhāo C.zháo D.zhuó)落,有了依靠。

⑦他们由天上看到山上,便不知不觉地想起:

“明天也许就是春天了吧?

这样的温暖,今天夜里山草也许就绿起来了吧?

”⑧就是这点幻想不能一时实现,他们也并不着______(A.zhe B.zhāo C.zháo D.zhuó)急,因为有这样慈善的冬天,干啥还希望别的呢!

(1)为加点的字选择正确的读音填在横线上。

(2)选文第一句在结构上有什么作用?

(3)指出第②④⑧句中加“横线”的字在文中所指的容。

第②句中的“这”:

______

第④句中的“这”:

______

第⑧句中的“这”:

______

(4)“小摇篮”比喻______,作用是______,“小”照应了前面______一词。

三、语言表达(本大题共2小题,共20分)

7. 说说下列加点词语在句中的意思。

(1)在北中国的冬天,而能有温晴的天气,真得算个宝地。

温晴:

______

(2)在热带的地方,日光是永远那么毒,响亮的天气反有点儿叫人害怕。

响亮:

______

(3)的冬天是响晴的。

响晴:

______。

8. 阅读下面的语段,将其补充完整,要求与上下文衔接连贯。

雨,是一种自然现象。

久雨不晴,人们管它叫“霉雨”;久旱而雨,人们管它叫“甘霖”。

它或为丝丝小雨,温柔连绵;或为滂沱大雨,快疾迅猛。

“两三点雨山前”,勾勒了雨的零落稀疏;“天街小雨润如酥”,描绘了雨的温柔润泽;“清明时节雨纷纷”,①______;“白雨跳珠乱入船”,表现了雨的欢快活泼;“夜阑卧听风吹雨”,②______;“身世浮沉雨打萍”,慨叹了雨的肆虐无情……翻开诗文卷著,处处看得雨景,听得雨声,品得雨味,赏得雨情。

雨,不就是一首首纯情的诗吗?

四、其他(本大题共8小题,共31分)

9. 根据拼音写汉字或给加点字注音。

贮蓄______ chéng______清 xiāng______边着落______ 狭窄______ 水藻______

10. 老舍在《的冬天》的姐妹篇《的秋天》里写道:

“上帝把夏天的艺术赐给了瑞,把春天的赐给西湖,秋和冬的全赐给了”,作者在描写的冬景时,处处流露出喜爱和赞美之情,其抒情方式主要有以下三种,请从文中举例加以说明。

(1)直接抒情。

例句:

______

说明:

______

(2)创设意境,流露深情。

例句:

______

说明:

______

(3)虚实结合,进行联想,抒发感情。

例句:

______

说明:

______。

11. 《的冬天》作者是______,原名______,字______,______族人,现代著名______家,______家。

代表作有:

长篇小说______、______,话剧______、______等。

12. 给下面加点字注音或根据注音写出汉字

暖和______ 髻儿______ zhù______蓄 chéng______清。

13. 下面的这些句子,各用了什么修辞手法?

(1)一个老城,有山有水,全在天底下晒着,暖和安适地睡着,只等春风来把它们唤醒。

______

(2)看吧,由澄清的河水慢慢往上看吧,空中,半空中,天上,自上而下全是那么清亮,那么蓝汪汪的,整个的是块空灵的蓝水晶。

______

(3)一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣。

______。

14. 选词填空。

最妙的是下点小雪呀。

看吧,山上的矮松越发的______(青黑 青翠),树尖上______(戴着 顶着)一髻儿白花,好像日本看护妇。

山尖全白了,给______ (镶上 涂上)一道银边。

15. 给加点的字注音。

______ 暖和______ 贮蓄______ 澄清______ 水藻______。

16. 寒暑易节,四季更替,自然界就是这样演绎着春夏秋冬的变化,周而复始。

不经意间,我们发现,我们与自然界是那么贴近,我们的生活因四季的变更而显得异常精彩美丽。

来吧,同学们,让我们迈着轻快的脚步走进自然,走过四季,去欣赏美丽的风景吧!

【活动一:

话说自然】由于性格和经历的不同,人们对四季的感觉也千差万别。

请你给四季分别确立一个优美的主题,并说说你最喜欢哪个季节及喜欢的理由。

(1)我确立的主题:

触摸春天的心跳、______、享受冬天的蕴藏。

(2)我最喜欢______季,因为______

【活动二:

亲近自然】亲近自然,你会发现,与自然交流不仅可以放松心情,更可以净化灵魂。

请你从四季景色(如春风、夏雨、秋水、冬雪等)中任选一种,写一段生动形象、富有感染力的描写性的话。

要求:

至少使用一种修辞手法,50字左右。

我选的景色:

______。

我的描述:

______。

五、作文(本大题共1小题,共30分)

17. 你家乡的冬天有何特点?

请运用拟人的修辞手法写一段文字介绍一下。

(150字左右)

【课文片段在线】这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把放在一个小摇篮里,他们全安静不动地低声地说:

“你们放心吧,这儿准保暖和。

”

【写法分析】拟人就是把物当作人来描写,赋予物以人的思想感情和动作行为。

这段文字巧妙地运用了拟人的修辞手法,使小山和人格化,形象地写出冬天的暖和。

在写景抒情类的文章中,若能巧妙地运用拟人手法,可将景物描摹得更富有动感,更亲切感人。

但使用时要注意,一定要抓住与比拟事物特征的契合点。

《的冬天》课文阅读训练题

【答案】

1. D 2. A 3. D

4. 岸边的芦苇飞白,同满池残荷呼应着,别有一种寥落之美。

;从“芦苇飞白”“满池残荷”可以看出已经是深秋了。

5. 清晨静观;落蕊轻扫;秋蝉残鸣;青;蓝;冷;深沉、淡泊;听;嗅;触;静

6. A;D;C;指代一个老城,有山有水,全在天底下晒着,暖和安适地睡着,只等春风来把它们唤醒;这里;指代的人们“明天也许就是春天了吧?

这样的温暖,今天夜里山草也许就绿起来了吧”的想象.;的一圈小山;写得小山如同母亲一样慈善体贴;小山

7. 和煦,不冷不热,气候温暖宜人;十分明亮;晴朗无云

8. 描写了雨的绵密繁多;传达了雨的猛烈急切

9. zhù;澄;镶;zhuó;zhǎi;zǎo

10. 这一圈小山在冬天特别可爱;抒发了对冬天的喜爱和赞美之情;请闭上眼睛想:

一个老城…理想的境界;在优美的意境中饱含喜爱赞美之情;由“水藻真绿”联想到“整个的是块空灵的蓝水晶”.;在联想中饱含深情

11. 老舍;舒庆春;舍予;满;作;人民艺术;《骆驼祥子》;;《四世同堂》;《茶馆》;《龙须沟》

12. huo;jì;贮;澄

13. 拟人;比喻;拟人、比喻

14. 青黑;顶着;镶上

15. jǐ;huo;zhù;chéng;zǎo

16. 聆听夏天的絮语、品味秋天的绚丽;秋;这是一个收获的季节.;秋水;秋水潺潺呢喃,像和白云互道珍重的依依低语,那若有若无的音符弹跳在心间,洗涤着心扉,叫人心旷神怡.

17. 【例文】

乡村的冬天,田地蒙着一层薄薄的霜,透过那层薄薄的霜,可以看到下面僵化的土地,硬冻而干裂。

田里的刚刚出土的麦苗是那样怯弱,原本绿嫩的叶子,显然已被冬天贴上了自己特有的标签,像孩子冬天被冻坏的脸。

冬天田野的呼声更甚,让单独走在路上的人心里发毛,那树干没有了叶,却被风摇曳得吱吱地响,像在悲泣,又像在疯狂地舞蹈。

【解析】

1.

A.语序不当,应将“一座”放在“普通”之前;

B.成分残缺,将“使”改为“给”;

C.关联词搭配不当,应将“但”改为“也”;

D.表述正确。

故选:

D。

本题考查病句的辨析与修改能力,要结合常见病句类型来分析语句。

常见的病句类型有语序不当、搭配不当、成分残缺或赘余、结构混乱、表意不明、不合逻辑。

如果遇到难以确定的选项,可以按病句类型一一衡量,也可以通过划分句子的结构来发现病因。

成分残缺或赘余

①主语残缺。

例如“从这件小事,说明了一个大道理”一句中,主语便因介词结构掩盖而残缺了。

②谓语残缺。

例如“全校师生在雷锋精神的鼓舞下,好人好事雨后春笋般涌现出来”一句中,主语“全校师生”怎么样?

后无谓语承接,而后却已换成另一个话题另一个主语了。

③宾语残缺。

例如“虽然每天工作很忙,但他还是抓紧和同学们交流学习体会或自己看书”一句中“抓紧”什么,无宾语承接,意脉断缺。

④附加成分残缺。

例如“球赛中强和丽夺得了男女冠军”一句中,“夺得”前缺少必要的状语“分别”。

而“要想夺得优异成绩,必须付出劳动”一句中,“劳动”前则缺必要的定语“艰辛的”。

⑤成分赘余则是成分累赘多余,造成重复啰嗦,影响表达简明效果的一种语病。

常见有主语谓语定语等成分及助词“的”赘余的情况,下面各举一例说明。

A.我们班的同学都好学,上课时我们都能认真听讲。

(后句主语赘余)

B.他正在进行打球,可上劲了。

(谓语“进行”赘余)

C.其实这是过虑的想法(宾语“的想法”赘余)

D.我在心里由衷地感他们。

(状语“在心里”赘余)

E.这话里包含多少无声的潜台词啊!

(定语“无声的”赘余)

F.为精简字数,不得不略加删改一些。

(补语“一些”赘余)

G.由于历史动乱和气候的潮湿,珍贵的绘画损坏殆尽。

(“气候”后“的”赘余)

2.

A.正确;

B.“括”应写作“刮”;

C.“蓝”应写作“篮”;

D.“邪”应写作“斜”

故选:

A。

本题考查学生对字形的辨析,要结合平时课文中所学词语来辨析字形,要结合汉字的拼写规则来掌握字的书写,对一些多音字、形近字、形声字要能准确辨析。

错别字,主要是因音同或形似而错,掌握这个易错点,根据汉字的特点,结合词义字义辨析判断。

本题需要做个有心人,平时学习时需要对文章中出现的词语进行积累,解答此题的关键是平时认真书写,规书写,仔细辨析。

3.

A.正确;

B.正确;

C.正确;

D.文章开头的对比是为了突出冬天“温晴”的特点,并非“反衬出北平、伦敦、热带三处令人讨厌的气候”.

答案:

D

本题考查文章容的把握.

做本题时注意《的冬天》课文具体容的理解.

4.

(1)本题考查对文本容的理解与掌握。

细读文本可知,第二段到第五段写的是在山里看月亮。

第六段到第九段写的是泛舟大明湖。

第十段和第十一段写了芙蓉泉寻踪。

(2)本题考查语段作用及对比的手法理解与分析。

第五段写山中的月亮。

第六段写乡下的月亮,这两处的月亮形成了对比,突出了月亮的高洁情趣,让人有伤悲之感。

(3)本题考查筛选信息的能力。

根据秋天万物凋零可知第六段中的“岸边的芦苇飞白,同满池残荷呼应着,虽有一种寥落之美“所写为秋天之景,秋天来到,芦苇飞花,荷叶凋残,这些都是深秋特有的景物。

(4)本题考查赏析修辞方法。

细读这个句子可知,把落叶比作金色的急雨,这是比喻的修辞方法。

结合此处语境可知,这个比喻句表现了秋风吹来,树叶落下的情态,也表现了作者对秋天的喜爱之必。

(5)本题考查理解句子含义的能力。

作答时,需在正确理解句子本义的基础上,结合具体的语境和自己的阅读体悟分析其在含义即可。

根据文本容可知,芙蓉泉里的水见证了的历史,在这个过程中,变的是不同时代的景,不变的是的文化积淀。

答案:

(1)山里看月亮;泛舟大明湖;芙蓉泉寻踪。

(2)对比,将小时候乡下的月亮与的月亮作对比,用小时候乡下的月亮的亲近来衬托月亮的高洁清越,教人不免有点悲怀的特点。

(3)句子:

“岸边的芦苇飞白,同满池残荷呼应着,别有一种寥落之美。

”

分析:

从“芦苇飞白”“满池残荷”可以看出已经是深秋了。

(4)运用了比喻,将“叶子落下的情态”比作“一场金色的急雨”,生动形象地描写了在秋天的下,阵风吹落叶子的情景,表现作者对秋天的喜爱。

(5)芙蓉泉里的泉水见证着的历史变迁,历史变迁中“变”的是不同时代有不同时代的“风景”,“不变”的是厚重文化的积淀。

本文围绕“秋的”重点描绘了三幅画面:

山里看月亮;泛舟大明湖;芙蓉泉寻踪。

表现了作者对秋天的喜爱之情。

赏析修辞方法的表达作用时,答题格式如下:

确认修辞手法+修辞本身的作用+结合句子语境,最后揭示修辞对句子表情达意的作用。

5.

(1)本题考查文段写景容的概括.解答此题关键要把握三段所描写的不同容,用最简洁的方式概括出来.第一段,主要写早晨看到的牵牛花开的美景;第二段,主要写落蕊,写落蕊被轻扫时心的感受;第三段,主要写秋蝉的残声.

(2)本题考查色彩语的筛选与作用分析.阅读文段,从第一段中找出两个表示色彩的词,并从色彩上来体会故都秋的特色即可.文段表示颜色的词有:

青、蓝、白、灰等,从色调上看都是冷色调,结合所描绘的具体景物,可以理解为突出了故都秋天的深沉.

(3)本题考查写景角度和景物特点的分析.写景角度主要有视觉、听觉、嗅觉和触觉,从“没有”“没有”“只能”中可以轻松看出分别为视觉、听觉和触觉写景,以此突出秋天的寂静.

(4)本题考查容的理解.解答此题要注意作者在后文中作的解说.作者将北方与南方进行对比,根据“因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱”一句来提炼作答.

(5)本题考查写作特点的分析.“一切景语皆情语”这是写景散文的特点,要注意领会.围绕“描写细腻,情景交融”来谈即可.

答案:

(1)清晨静观 落蕊轻扫 秋蝉残鸣

(2)青、蓝、灰、白(任选两个) 冷 深沉、淡泊

(3)听 嗅 触 静

(4)因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱.

(5)本文最突出的特色是寓情于景.比如文段第一自然段中写道,“早晨起来”,“向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色”,这是“清”的表现;“听得到青天下驯鸽的飞声”,这是“静”的表现,“以声写静”;“故都”的人“早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐”,更是人的“清、静”,没有了过去的忙碌,一到秋天,只好这样“泡一碗浓茶,向院子一坐”,作者的情感就是在这些看似“毫无深意”“琐言碎语”中体现了出来.

《故都的秋》,采用“横式结构”,从故都“秋晨之景”、“秋槐之景”、“秋蝉之景”、“秋雨之景”、“秋果之景”五个方面,紧扣“故都”和“秋”两个词语,表现了“故都之秋”的“清、静、悲凉”的特点.全文蕴含深沉的故都之恋、故国之爱,唤起人们对美的追求,对祖国的热爱.

优秀的散文语言都能做到精练准确、朴素自然、清新明快、亲切感人.不同作家有不同语言风格特点,如有的粗犷,有的细腻,有的豪放,有的婉约.作者的情感往往融合在语言中表现出来,要善于从词语的理解中体味作者的深情.

6.

(1)本题考查多音字字音的辨别.“着”是多音字,应根据上下文来判断它在句中的读音.第一处,表现“睡”的状态,应选择A;第二处根据词语“着落”的读音,应选择D;第三处组合的词语为“着急”,读作“zháo”,故选C.

(2)本题考查句子作用的分析.解答此题一般从结构与容两方面来分析.从容上看,“设若单单是有,那也算不了出奇”,承接上文的“”,说明这并不稀奇,然后转入对下文冬天的山水的描绘,是一个承上启下的过渡句.

(3)本题考查代词指代容的理解.“这”指代的容一般为前一至两句的容,根据不同的语境来具体分析.这里的三个“这”有指代情况的,也有指地点的,要注意区分.

(4)本题考查比喻句及其作用的分析.结合句子分辨出“小摇篮”的本体就是围着城的一圈小山,把比作婴儿,这样形象生动地写出了小山对城的呵护,更有人情味.“小”所照应的词,从前文找出表现城很小的词即可.

答案:

(1)A D C

(2)引起下文,起过渡作用.

(3)第②句中的“这”指代一个老城,有山有水,全在天底下晒着,暖和安适地睡着,只等春风来把它们唤醒;第④句中的“这”指“这里”;第⑧句中的“这”指代的人们“明天也许就是春天了吧?

这样的温暖,今天夜里山草也许就绿起来了吧”的想象.

(4)的一圈小山 写得小山如同母亲一样慈善体