人教版八年级语文上册全册教案.docx

《人教版八年级语文上册全册教案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版八年级语文上册全册教案.docx(205页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

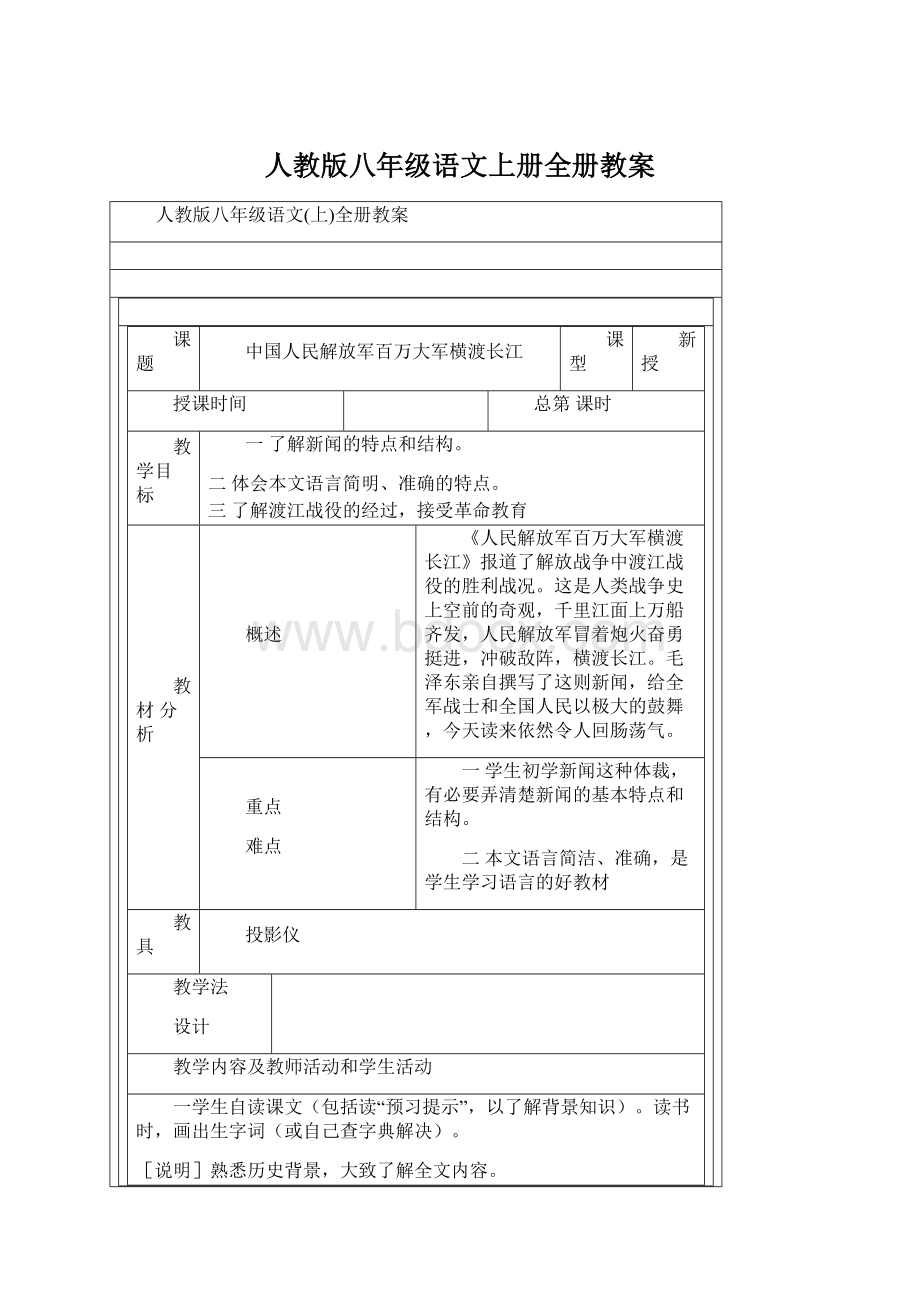

人教版八年级语文上册全册教案

人教版八年级语文(上)全册教案

课题

中国人民解放军百万大军横渡长江

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

一 了解新闻的特点和结构。

二 体会本文语言简明、准确的特点。

三 了解渡江战役的经过,接受革命教育

教材分析

概述

《人民解放军百万大军横渡长江》报道了解放战争中渡江战役的胜利战况。

这是人类战争史上空前的奇观,千里江面上万船齐发,人民解放军冒着炮火奋勇挺进,冲破敌阵,横渡长江。

毛泽东亲自撰写了这则新闻,给全军战士和全国人民以极大的鼓舞,今天读来依然令人回肠荡气。

重点

难点

一 学生初学新闻这种体裁,有必要弄清楚新闻的基本特点和结构。

二 本文语言简洁、准确,是学生学习语言的好教材

教具

投影仪

教学法

设计

教学内容及教师活动和学生活动

一学生自读课文(包括读“预习提示”,以了解背景知识)。

读书时,画出生字词(或自己查字典解决)。

[说明]熟悉历史背景,大致了解全文内容。

二朗读课文,或听朗读录音。

对照书上的示意图,进一步了解三路大军渡江战役的经过。

提出要求:

对照示意图,能够复述渡江战役的大致过程。

三两位学生一组,彼此照着示意图复述渡江战役的经过。

教师巡视,注意发现复述较好的同学,准备请他(她)上黑板前面复述。

四教师出示一张较大些的渡江战役示意图(照教材绘制即可),请刚才发现的复述较好的一位同学指图复述,其他同学静听。

然后,指出其复述的不确之处。

[说明]利用复述这一方法,引导学生理清三路大军渡江的情况,从而认清本则新闻主体部分的内容。

学生指图复述时,教师可随之板书如下:

中路军

西路军

东路军

增强学生认识本文内容的条理性。

五借助问题,传授新闻结构的知识。

1.文中哪两句话概括了同学们刚才复述的内容?

[参考答案](第1句、第2句)

2.有没有哪一句能够概括全文主要内容?

[参考答案](标题:

人民解放军百万大军横渡长江)

教师讲知识:

1.这则新闻的前两句是“导语”(板书),它一般是对事件或事件中心的概述。

导语在新闻的开头,一般不长,往往是一两句话,有时也用一段话。

2.新闻报道的主要内容,称为“主体”,刚才同学们复述内容就是这则新闻的“主体”。

评述三路大军渡江战斗的经过,指出我军胜利渡江的重大意义。

3.新闻还要有“标题”。

“人民解放军百万大军横渡长江”就是本文标题。

标题以凝炼的语言,概述全篇的要旨,醒目有力。

标题、导语、主体是一则新闻不可缺少的三个部分(如有条件,教师可适当增加些知识给学生,如副标题、结语等)。

一则新闻,往往由这三部分构成。

[说明]教师随着讲解,板书:

标题、导语、主体。

这是传授知识的环节。

作为学生新接触的一种体裁,讲些必要的知识是有用的,不能忽视。

在学生对本文内容和构成有了初步感知的基础上传授有关知识,显得自然,学生接受起来也不太困难。

六通过比较,传授新闻特点的知识。

1.这则新闻起始,括号里的内容表明这则新闻报道的单位、时间。

这些内容去掉与保留有没有不同?

[参考答案](括号及其中的内容属于新闻的“电头”──学生答题后教师再讲,这些内容表明所报道的材料的真实性,报道的及时。

“预习提示”介绍“22日夜,毛泽东同志又撰写了这一则全面报道前线最新战况的新闻稿”,证明了报道的及时。

)

2.从这里我们能看出“新闻”具有怎样的一个特点?

[参考答案](材料真实,报道及时)

3.主体部分中,有两处写到“至发电时止”。

这样写说明了什么?

[参考答案](报道准确)

教师板书:

真实、及时、准确

这是新闻的三个特点。

此外,简明也是新闻的一个重要特点(板书“简明”)。

渡江战役头绪多,战线广,但这则新闻却写得简明扼要,并及时报道,使广大人民群众尽快了解到战役的进展。

关于简明扼要问题,课后有短文专门讲解,课下阅读。

[说明]以上完成了教学的第一个内容,即了解新闻的特点和结构。

七体会本文语言表达的一些特点。

1.题目是“百万大军横渡长江”。

这“百万”是实数,还是虚数?

[参考答案](是实数。

中路军30万人;西路军35万人;东路军35万人)

人数的确切,更体现了报道的真实、准确、严密。

2.“西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

”其中,“不含”有什么作用?

去掉它,行不行?

[参考答案](“不含”在这个表明地点的句子里,准确反映了当时的情况,因为九江尚未解放)

3.本文是一则新闻,客观、真实地报道渡江战役的经过,但是,字里行间流露出作者的感情。

请你找出一两处带有较强感情色彩的语句,读一读。

[说明]以上是体会本文语言上的一些特点。

鉴于学生实际情况,条件好的,教师还可以将练习四的部分练习题在课上讨论。

八正音、正字。

教师出示已制好的字词卡片(或写好词语的小黑板),正音、正字。

荻港锐不可当歼灭要塞

[说明]可同时进行字音、字形的比较。

如:

荻获歼阡纤(要)塞(阻)塞(堵)塞

九听毛泽东诗《七律?

人民解放军占领南京》朗读或歌曲的录音。

条件不具备的,由教师朗读,力图感染学生,加深对本文内容的理解。

布置作业

一课后练习二、三。

口头完成。

二课后练习六。

书面完成。

课题

中原我军解放南阳

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

把握课文中的人物、事件,认识中国革命胜利来之不易,并从中获得有益启示。

了解新闻特点,复习记叙文六要素知识。

综合运用默读的方法和自主、合作、探究的学习方式。

教材分析

概述

《中原我军解放南阳》由南阳的解放说到一年多来中原地区军事形势的重大变化,反映蒋军必败、我军必胜的大好形势,鼓舞了解放区军民乘胜前进的斗志

重点

难点

从文体上抓住新闻的特点,从题材上抓住战争的主题,从遣词造句上体会

准确精练的语言。

教具

投影仪

教学法

设计

教学内容及教师活动和学生活动

导入

(教师配乐朗诵毛主席所作的《人民解放军占领南京》一诗,声情并茂地导入课文)这首诗是为人民解放军解放南京而作,表现了人民解放军的英雄气概。

历史告诉我们,中国革命的胜利是经过长期革命战争战胜强大敌人取得的,今天,我们学习的是毛泽东为人民解放军百万大军横渡长江亲自撰写的一篇新闻,题目是“人民解放军百万大军横渡长江”。

整体感知

教师板书课题,出示学习目标。

教师检查预习字词情况,布置思考题:

快速默读课文,用简明的语言说说新闻报道了什么内容。

再读课文,理清记叙的六要素:

人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。

(指出记叙的六要素也是新闻的要素)

精读课文(可分读、齐读),具体说说新闻是从哪几个方面来报道渡江情况的?

按什么顺

序报道,为什么?

学生读课文后,分小组讨论,全班交流,教师参与。

(三个思考题分别针对新闻结构的三部分:

标题、导语、主体)

教师导学

(讨论了以上三个问题,教师引导学生得出结论)

要想迅速了解新闻的主要内容,就要看标题。

要比较详细地了解新闻的内容,就要

看导语。

要更为细致地了解新闻的内容,就要看主体。

新闻的要素也是记叙的要素,只要把记叙的六个要素变成六个问题,阅读的时候注

意这六点,养成留意要素的习惯,再读其他叙事性作品也就容易把握内容了。

合作探究

教师布置思考题:

阅读这则新闻后,你以为新闻具有怎样的特点?

(教师引导学生多角度思考)

学生小组讨论,全班交流,教师参与。

讨论后明确:

新闻的作用,报道国内外最新发生的重大事件或新气象。

新闻的结构,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。

新闻的写法,主要是叙述,有时兼有议论、描写。

新闻的特点,观点鲜明、内容真实、报道及时、语言简明准确。

拓展延伸

教师导学:

要求学生快速默读第二则新闻《中原我军解放南阳》,了解新闻内容。

再

让学生运用前面所学的新闻知识学习第二则新闻,并提出思考题。

默读第二则新闻,理清记叙的六要素。

运用所学的新闻知识具体分析第二则新闻,并说说两则新闻在写法上有哪些不同之处?

品味两则新闻语言的特点,完成课后练习三。

学生小组讨论交流,教师引导学生多角度思考,学生全班交流,只要言之有理,教师

就给予鼓励。

教师小结

《新闻两则》所报道的渡江战役和南阳解放,都是中国人民解放战争战略进攻阶段具

有关键意义的胜利。

学习这两则新闻,使我们了解了历史,看到正义战争的威力,认识到中国革命的胜利来之不易。

两则新闻气势磅礴,语言准确简明,感情色彩鲜明。

给我们留下很深刻的印象。

希望同学们把今天所学习的知识运用到今后的生活中去,用心体

验、感受、思考周围的世界,开阔视野,提高认识水平。

布置作业

就现代战争的话题谈谈你的认识,并整理在练习本上。

课题

芦花荡

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

1. 感知老头子的英雄性格;

2.体味这个英雄故事传奇色彩;

3.领悟文中景物描写的妙处。

教材分析

概述

重点

难点

通读课文,课前查工具书扫清字词障碍;

思考课后练习,写出发言提纲。

教具

投影仪

教学法

设计

教学内容及教师活动和学生活动

教学内容及步骤:

○导入:

同学们,在那战火纷飞的抗日战争时期,发生了许许多多的英雄故事,有一位年近六十的老人照例讲应该是养老的年龄,课时他却能神出鬼没,无数次通过鬼子的封锁线,保证了芦苇塘中部队的物质供应,保证了部队的战斗力,他能够手无寸铁,把十几个鬼子打得头破血流。

的确是一个富于传奇色彩的人物。

今天,我们就来学习现代小说家孙犁写的一篇小说《芦花荡》,去感悟这个传奇故事吧。

○早读课同学们对课文进行了朗读,大家预习得怎么样?

还有那些生字词需要帮助的吗?

(学生提出,教师解决)

○作者介绍:

孙犁,现代小说家、散文家。

河北安平县人。

1913年4月6日生。

(其他情况见教师用书P15-16页适当介绍)

○指导学生整体把握课文内容

感悟老头子的英雄性格:

强烈的爱国抗日热情,老当益壮的气概;爱憎分明的强烈感情;智勇双全的英雄行为;过于自信自尊。

(引导学生找出相关词语进行赏析,也可参见教师用书P11页)

感悟中国人民是英雄的不可征服的人民。

(略)

○引导学生探究以下几个关键问题:

(学生先讨论,教师根据情况点拨与指导)

1.课文中哪些内容表现了老头子“过于自信和自尊”的性格?

这句话在全文中起什么作用?

老头子“过于自信和自尊”的性格在课文中贯穿始终。

他对苇塘里的负责同志说:

“你什么也靠给我,我什么也靠给水上的能耐,一切保险”,这句话充分表现他“过于自信和自尊”。

通过敌人封锁线,非常危险,而老头子“每天夜里,在敌人紧紧封锁的水面上,就像一个没事人,他按照早出晚归捕鱼撒网那股悠闲的心情撑着船,编算着使自己高兴也使别人高兴的事情”,这样的悠然自得也充分表现他“过于自信和自尊”。

送两个女孩进苇塘,老头子以为万无一失,什么事也没有了,安心睡一觉吧。

小女孩洗脸,老头子让她洗,鬼子的小火轮探照灯射来,他还是“不怕”,以为“照不见我们”。

鬼子扫射机枪,他还是“不怕”,以为“他打不着我们”,不能不说他有点大意,这是过于自信了。

大女孩子受了伤,流了血,这一次任务没有完成,他觉得丢人现眼,没脸见人,不好意思去见部队,他是过于自尊了。

老头子发狠要为大女孩讨回血债,他向两个女孩子打了包票,他玩鬼子于掌股之间,诱鬼子上钩,举起篙来狠狠地敲打鬼子脑袋,叫鬼子头破血流,讨回了血债,讨回了自尊,这场英雄行为表明他是始终非常自信、非常自尊的。

“过于自信和自尊”这句话点出了老英雄性格的核心。

这句话既有非常自信自尊的意思,又有自信过分、自尊过分的意思。

全文情节,老英雄的全部功过,都是由这一点生发出来的。

2.人物描写艺术探究:

这篇小说怎样渲染老英雄的传奇色彩?

作者用强烈的反差来渲染老英雄的传奇色彩。

一方面写条件,敌人的监视封锁非常严密,老英雄年近六十,身体非常干瘦,而且不带一枝枪。

另一方面,写老英雄的精神与业绩。

精神,是那么悠闲自得,.异常自信;业绩,是使敌人的封锁全然落空,保证了苇塘里的队伍得到充足的给养。

两个方面巨大的反差,使老英雄显得非常了不起,富有传奇色彩。

课文着重写一场“英雄的行为”,更有点传奇色彩。

作者主要用两个方法加以渲染。

先是用女孩的怀疑来反衬。

这里有一段对话描写,老头子说“等明天我叫他们十个人流血”,后来又说“等到天明,你们看吧”,他是胸有成竹的,女孩却一再表示怀疑,先是没有答话,以为老头子不过发发狠,说说罢了,再用小女孩的话表怀疑:

“你这么大年纪了,还能打仗?

”写怀疑有衬托作用,显出了老头子英雄行为之奇。

再是在叙述过程中只写其然,不写其所以然,让读者回味其所以然,使传奇色彩显得更为浓郁。

老英雄是设好圈套让鬼子往里钻。

他事先系好了钩子,又想出用莲蓬引诱鬼子,又掌握了鬼子的活动规律。

作者不写这些,只从鬼子洗澡写起,写老头子船上放着一大捆莲蓬,只顾剥着莲蓬吃,也不写他的用意,写小船冲着鬼子这里来,又转了一个圆圈回去,也不写老头子的船为什么这样划来划去,其实是诱使鬼子进入圈套,这层意思要回味起来才能明白。

进了有木桩的水域,先不说桩子上有无数钩子,只写小船绕着鬼子转,鬼子们像是玩着捉迷藏,下面才写鬼子这么乱转,一个个都被钩子咬住了。

待到明白过来,越回味越感觉这场英雄行为富有传奇色彩。

一个干瘦的老头,手无寸铁,孤身一人,可以玩十几个鬼子于掌股之间,置他们于死地,真可以说是一位传奇式的英雄。

3.敌人严密监视着苇塘,然而,“每到傍晚,苇塘里的歌声还是那么响”,这响亮的歌声唤起你怎样的联想和想像?

你还能想到其他文艺作品中的战斗歌声吗?

提示:

可由歌声想像战士的情绪,想像战士和部队的方方面面。

具体地说,有老英雄不断送来柴米油盐,保障有力,给养充足,战士们身强力壮,信心充足。

傍晚休息的时候,战士们放声歌唱起来。

歌声是对敌人的沉重打击。

联想其他文艺作品中的战斗歌声,可以回忆课内外读过的文艺作品,答案不求一致。

○把文中景物描写的句子抄出来,仔细品味,细心揣摩,在仿写几句家乡的景物。

课题

蜡烛

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

知识目标:

1、感受反法西斯阵营的军民用血肉凝成的情谊。

2、体会本文真挚感人的语言。

能力目标:

透过行为领悟人性的本质。

教育目标:

让学生体会追求和平的人民的深厚的感情。

教材分析

概述

重点

难点

体会真情,领悟军民用血肉凝成的情谊。

教具

录音机、投影仪

教学法

设计

朗读法、引导法

教学内容及教师活动和学生活动

一、导入。

记得上学期的目标上有一篇课外阅读:

讲的是一队德国兵到一个被占领地的一个农家去,那农家的妻子正是个地下党。

……谁能把这个故事讲下去?

(学生讲的实在很精彩。

)

同样的蜡烛,在不同的情况下,起着不同的作用,今天我们就来看一下这一课中的蜡烛将起着怎样的作用?

二、整体感知。

1、作者简介及背景。

2、学习了这麽多篇课文,我们已有了这样的常识,一打眼儿就能知道这篇文章是赞美什麽或讲述什麽的,那麽这篇课文呢?

主旨:

一首赞美诗。

一曲颂歌。

赞美反法西斯同盟国各国战斗的友谊。

讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

3、我们今天,不是讨论人物、事件的感人上,而是他感人的程度如何?

1)、环境危险,炮火连天?

?

想到老妇人不顾生死。

2)、年老体弱,掩埋烈士很吃力?

?

想到老妇人力量的源泉。

3)、保护遗体?

?

想到老妇人对烈士的感情。

4)、烛光闪烁?

?

想到老妇人奉献的精神。

(这个问题如果不先给出一个例子,学生是很摸不着头脑的。

)

4、那麽,这里的烛光,又有什麽特殊的象征意义?

1)、红军烈士生命之光。

2)、寄托着南斯拉夫人民对红军烈士的哀思。

3)、两国人民战斗情谊的象征。

5、好了,下面你又可以难一难我了!

1)、最后两句话是什麽意思?

结尾两句话讴歌南斯拉夫母亲对苏联红军烈士最崇高最热烈最诚挚的感情。

这种感情不分国界,情同母子。

这种感情建立在正义的反侵略的基础上,是人类最美好的感情。

2)、有同学很聪明,就拿课后题问我。

所以,顺便给他们处理课后练习了。

3)、课后练习二。

4)、课后练习三。

6、那麽谁来总结一下老妇人的形象?

(说的很多很杂,但都没有条理性。

)

1)、老妇人饱受德法西斯强盗侵略之苦,她对侵略者满怀深仇大恨,他渴望解放,渴望和平,他对苏联红军满怀敬意。

2)、年轻的红军战士牺牲在南斯拉夫的国土上,他无比沉痛,她向烈士奉献自己的爱戴和敬意。

3)、他为红军战士的英雄气概所激励变得无所畏惧,她进入了一种忘我的境界,她不怕艰难,安葬烈士。

4)、红军烈士献出了最宝贵的生命,她为红军烈士献出了最心爱的宝物,把结婚的喜烛点在烈士的坟头,并彻夜守在坟头,陪伴烈士的英灵,表现出深沉而强烈的母亲般的爱。

7、这是一篇战地通讯,但是其中主要是记叙的成分,你能找出其中的六要素吗?

(回答的很好。

可是我觉得要是在开头问会更好。

)

8、你还能举出像老妇人这样的例子吗?

课题

就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

知识目标:

1、学习文中优美的环境描写,体会本文各具特色的语言。

2、了解战争给人民或国家所带来的创伤。

能力目标:

辨别本文中赞美的语言和反讽语言的细微差别。

教育目标:

教育学生要有广阔的胸怀和伟大的人格。

要站在人类的角度考虑问题。

教材分析

概述

重点

难点

体掌握本文的语言特色。

了解雨果的伟大情操。

教具

录音机、投影仪

教学法

设计

朗读法、引导法

教学内容及教师活动和学生活动

一、导入。

上课之前,先给大家讲一个故事,从前,有两个强盗,为了共同的利益,进入了一个富贵的书香门地的家中去抢劫。

由于他们事先勾结了那个大户人家中的仆人,所以一夜之间,将能带走的东西洗劫一空。

不能带走的全被毁坏了。

顷刻间,昔日富丽堂皇的景象在瞬间化为一片乌有。

映入眼中的只是一片断瓦残垣。

这个家庭的许多文物都流落在外。

几百口人都被杀了,可是唯有一个刚出生的婴儿存活了下来。

他长大后,被告知了家中当年的惨况。

于是,他发愤图强,终于有一天,他打败了那两个强盗。

夺回了本该属于他们家应有的尊严与地位。

我们现在只知道,那两个强盗一个叫英吉利,一个叫法兰西。

请问:

亲爱的你能猜出来,那个婴儿是谁?

那几个可恶的仆人又代表了什麽?

那个受难的家庭又是什麽?

二、整体感知。

1、大家知道答案的请举手?

很简单的问题当然有很多人回答。

那个受难的家庭就是我们的祖国呀!

那可恶的仆人就是那些汉奸狗腿子呀!

而那个婴儿就是你就是我就是我们大家呀!

2、有谁能给大家讲一下英法联军的情况呀?

有许多学生因为在历史课上讲过,所以这是一方他们自主发挥的空间。

许多学生讲得比我知道的都多都精彩。

3、请大家先朗读课文,看看作者在写法上有没有不和谐的地方?

(一般孩子们觉得有不妥的地方,但是却不容易找出来。

)

语句上的鲜明对比。

1)、赞美圆明园的语句。

2)、讽刺劫掠者的语句。

4、雨果具体是怎样赞美圆明园的?

1)、是东方幻想艺术中的最高成就。

2)、几乎集中了超人的民族的想象力所能产生的一切成就。

3)、是幻想的某种规模巨大的典范。

(这个问题我没有给学生讲。

我觉得他们没必要分得这麽详细。

也不知道到底对不对。

)

5、那麽就写法上有何特点?

概括?

?

具体?

?

概括。

(这一点,学生都能总结出来。

但话语还不准确。

)

6、那麽雨果对英法联军的强盗行为持什麽态度?

(谴责态度。

)用了怎样的语言?

(反语)有什麽作用?

布特勒上尉恬不知耻的认为,这次远征是体面的,出色的,光荣的,他们期待的是雨果对英法的这个胜利给予盛大的赞誉;雨果在愤激之下,用反语来形容强盗的心理。

像“漂亮”、“丰功伟绩”、“收获巨大”、“文明”、“野蛮”等等反语正是强盗的口吻,有辛辣的讽刺意味。

7、那麽他不帮着自己家的人,他是站在谁的立场上的?

人类的立场。

(这里有说,正义的立场,中国的立场,或者是人民的立场等等。

)

8、如果说,你们家有个人犯了罪,你的第一态度是什麽?

(有个学生说,我会原谅他的,再给他一次机会。

)是的,你肯定不会主动站出来去指证他。

但是雨果却能,因为他有着我们所没有的什麽品质?

清醒的头脑,正直的良知,公正的立场。

“政府有时会是强盗,而人民永远也不会是强盗。

”

我们要学习雨果的博大的胸怀与高尚的品格。

9、好了,现在我们给雨果写一封信,谈谈你对这件事的感想。

课后记:

先用有趣的故事吸引住他们,故事明白了。

那麽这篇课文就好理解了

课题

亲爱的爸爸妈妈

课型

新授

授课时间

总第课时

教学目标

1、领会文章的主题。

2、体会议论和描写的作用,理解重点语句的含义。

3、热爱和平,珍惜今天的幸福生活。

教材分析

概述

重点

难点

体会议论和描写的作用,理解重点语句的含义。

教具

录音机、投影仪

教学法

设计

朗读法、引导法

教学内容及教师活动和学生活动

一、课前准备

1、熟读课文,疏通字词。

2、查找有关纳粹暴行的资料。

二、导入新课

课题《亲爱的爸爸妈妈》所包含的动人感情。

三、出示目标

1、领会文章的主题。

2、体会议论和描写的作用,理解重点语句的含义。

3、热爱和平,珍惜今天的幸福生活。

四、整体感知

1、默读课文,概括课文每一部分的主要内容。

2、文章表达的主题是什么?

五、合作探究

阅读课文,找出最令你感动的语句,并说说你的理解。

六、研读赏析

课文中有不少意味深长的描写和议论,说说它们的含义和作用:

1、凄风。

苦雨。

天昏。

地暗。

2、“他们杀孩子、老师、工人、工匠、小店老板、鞋匠……全是纯朴勤劳