市政计算相关要求指标.docx

《市政计算相关要求指标.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《市政计算相关要求指标.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

市政计算相关要求指标

一、给水工程规划

(1)计算用水量

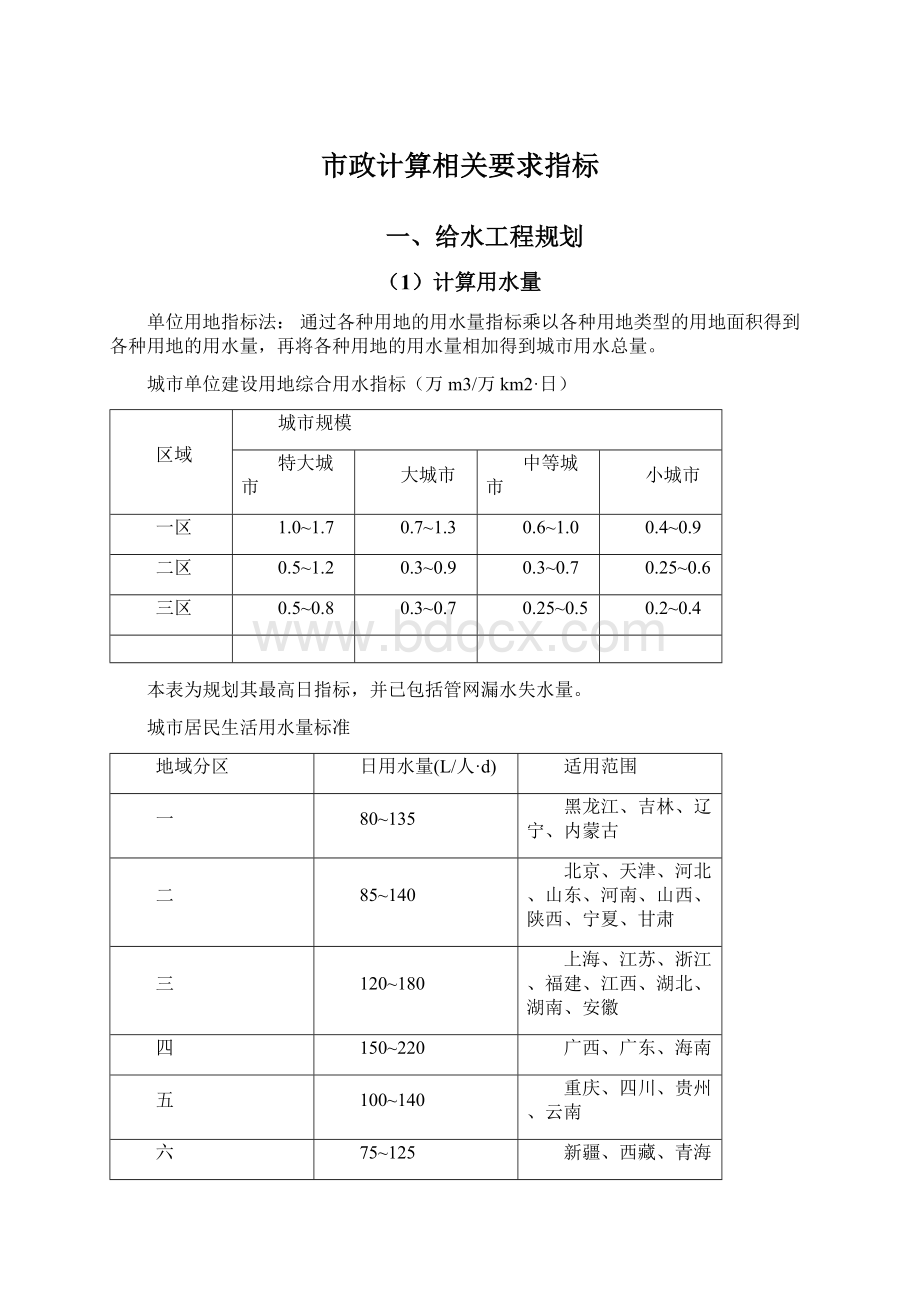

单位用地指标法:

通过各种用地的用水量指标乘以各种用地类型的用地面积得到各种用地的用水量,再将各种用地的用水量相加得到城市用水总量。

城市单位建设用地综合用水指标(万m3/万km2·日)

区域

城市规模

特大城市

大城市

中等城市

小城市

一区

1.0~1.7

0.7~1.3

0.6~1.0

0.4~0.9

二区

0.5~1.2

0.3~0.9

0.3~0.7

0.25~0.6

三区

0.5~0.8

0.3~0.7

0.25~0.5

0.2~0.4

本表为规划其最高日指标,并已包括管网漏水失水量。

城市居民生活用水量标准

地域分区

日用水量(L/人·d)

适用范围

一

80~135

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古

二

85~140

北京、天津、河北、山东、河南、山西、陕西、宁夏、甘肃

三

120~180

上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、安徽

四

150~220

广西、广东、海南

五

100~140

重庆、四川、贵州、云南

六

75~125

新疆、西藏、青海

《城市居民生活用水量标准》GB/T50331-2002

居住用地用水量指标(m3/ha·日)

区域

城市规模

特大城市

大城市

中等城市

小城市

一区

180~280

160~250

130~230

125~220

二区

130~195

110~170

95~150

85~145

三区

130~185

110~160

95~140

85~133

本表为规划其最高日指标。

其他用地用水量指标(m3/ha·日)

序号

用地代码

用地名称

用水量指标

1

W

仓储用地

20~50

2

T

对外交通

35~60

3

S

道路广场

20~25

4

V

市政公园用地

25~50

5

G

绿地

10~30

6

D

特殊用地

50~90

1.沿海开发区城市综合用水量指标可根据实际情况酌情增加;

2.本表指标为最高日指标。

日变化系数:

Kd=年最高日用水量/年平均日用水量;Kd通常为1.1~1.5。

规划时,可参考如下值:

特大城市1.1~1.3,大城市1.2~1.4,中等城市1.3~1.5,小城市1.4~1.8。

气温较高地区可选用上限值。

时变化系数:

Kh=最大日最大时用水量/最大日平均时用水量;Kh通常为1.3~3.0,在房屋卫生器具和用水设备完善的地区取高值,相反取低值。

(2)布局给水设施和给水管网

水厂:

一般依据上位规划布置,周围应布置不小于10m绿化带。

水厂的用地指标按《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)确定的指标控制;也可以参考《室外给水排水工程技术经济指标》确定,见下表。

根据经验,规模在20万m³/d以下的的水厂,每生产万吨水量的用地面积2700~3300m2,水量越小的水厂,单位水量用地面积越接近上限。

水厂用地控制指标

建设规模(万m³/d)

地表水水厂

每m3/d用地指标(m2)

配水厂

每m3/d用地指标(m2)

5~10

0.8~0.3

0.4~0.2

10~30

0.5~0.2

0.2~0.15

>30

0.3~0.1

0.20~0.08

加压泵站:

位置应靠近用水集中地区,用地按规划给水规模确定,周围应布置不小于10m绿化带。

建设规模(万m³/d)

加压泵站(㎡·d/m³)

5~10

0.25~0.2

10~30

0.20~0.10

30~50

0.10~0.03

干管:

管径一般在200mm以上,平行干管间距为500~800m;沿规划道路布置,尽量避免在重要道路下敷设,多布置在高地。

支管:

管线应遍布整个给水区内。

主要控制点标高:

最小覆土深度在车行道下为0.7m,人行道下为0.6m;冰冻地区位于冰冻线以下深度为管径d=300~600mm时为0.75d,d>600mm时为0.5d。

(3)计算管径

d=(4Q/πv)½式中1/2指开平方(m);

Q——最高日最高时的管段计算流量(m3/s);

V——管内流速(m/s)流速一般不得大于2.5~3.0m/s,不得小于0.6m/s;

经济流速:

管网投资费用和日常运行费用之和最小时的流速Ve;

在确定管径时,需要在当地适用的较经济的一定流量范围(称为经济界限流量)选定管径(经济管径),在缺乏适合当地的资料时,可参照下列范围选定。

从管段的供水安全等考虑,需适当放大管径。

d=100~300mm时,Ve=0.1~1.1m/s;

d=350~600mm时,Ve=1.1~1.6m/s;

d=600~1000mm时,Ve=1.6~2.1m/s。

(4)管材

a长距离大水量输水系统:

压力低时可选用预应力混凝土管;压力较高时可选用预应力混凝土管和玻璃钢管。

b城市输配水系统:

球墨铸铁管或玻璃钢管。

c室内及小区内:

塑料管。

二、排水工程规划

(1)计算雨水排放量和污水量

污水量:

城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数。

污水性质

排除率

城市污水

0.75~0.90

城市生活污水

0.85~0.95

工业污水

一类工业

0.80~0.90

二类工业

0.80~0.95

三类工业

0.75~0.95

雨水量:

Q=ψ·q·F(L/s)

上式中:

Q——雨水流量(L/s);

q——降雨强度(L/ha·s);

南京市暴雨强度公式:

q=10716.700(1+0.837lgP)/(t+32.900)1.011或i=64.300+53.800lgP/(t+32.900)1.011。

其他城市的可以参见《给水排水工程设计手册》以及《建筑工程设计资料手册》等资料。

南京市暴雨强度公式出自《南京市暴雨强度公式(修订)查算表》2014.2

上式中:

p——重现期;

地形

地区使用重要性

地形分级

地面坡度

一般居住区、一般道路

中心区、使馆区、工厂区、仓库区、干道、广场

特殊重要地区

有两向地面排水出路的平缓地形

<0.002

0.333~0.5

0.5~1

1~2

有一向地面排水出路的谷地

0.002~0.01

0.5~1

1~2

2~3

无地面排水出路的封闭洼地

>0.01

1~2

2~3

3~5

“地形分级”与“地面坡度”是地形条件的两种分类标准,符合其中的一种情况,即可按表选用。

如两种不利情况同时占用,则宜选用表内数据的高值。

t——集水时间(min)t=t1+m×t2;

t1——地面集水时间,取10—15(min);(一般为5~15min);

t2——雨水管内流动时间,(min);

t2=∑(L/60v)(L为上游各管段的长度,v为上游各管段的设计流速)

m——减折系数(管道用2,明渠用1.2);(《室外排水设计规》GB50014-2006在2011年修订时,为提高排水的安全保证性,提出经济条件较好、安全性要求高的地区和没有折减的排水管渠m可取1。

)

雨水工程规划图

ψ——综合径流系数;

城市综合径流系数

序号

不透水覆盖面积情况

综合径流系数

1

建筑稠密的中心区(不透水覆盖面积>70%)

0.6~0.8

2

建筑较密的居住区(不透水覆盖面积50%~70%)

0.5~0.7

3

建筑较稀的居住区(不透水覆盖面积30%~50%)

0.4~0.6

4

建筑很稀的居住区(不透水覆盖面积<30%)

0.3~0.5

不同材质路面径流系数

地面种类

径流系数

各种屋面、混凝土和沥青路面

0.85~0.95

大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面

0.55~0.65

级配碎石路面

0.40~0.50

干砌砖石和碎石路面

0.35~0.45

非铺砌土路面

0.25~0.35

公园或绿地

0.10~0.20

《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011年版)

F——设计管段的排水面积(ha)。

(2)确定排水体制、排水设施以及管线平面位置、管径、主要控制点标高

排水体制:

分为雨污分流制、雨污合流制两种。

一般新建地区多采用雨污分流制,老城也应逐步由截流式雨污合流过度到雨污分流制。

污水处理厂:

依据总规确定位置、规模和污水收集范围,周围应布置不小于10m绿化带。

污水处理厂建设用地指标(单位:

m2·d/m3)

建设规模

处理级别

Ⅰ类

20~50万m3/d

Ⅱ类

10~20万m3/d

Ⅲ类

5~10万m3/d

Ⅳ类

2~5万m3/d

Ⅴ类

0.5~2万m3/d

一级

0.3~0.4

0.4~0.6

0.6~0.8

0.8~1.0

1.0~1.4

二级

0.5~0.6

0.6~0.8

0.8~1.2

1.2~1.5

1.5~2.0

1.表中指标规模大的取下限,规模小的取上限;

2.表中指标不包括污水处理厂出水回用需增加的用地;

3.深度处理的面积应视情况增加。

排水泵站:

周围应布置不小于10m绿化带。

建设规模

泵站性质

Ⅰ类

20~50万m3/d

Ⅱ类

10~20万m3/d

Ⅲ类

5~10万m3/d

Ⅳ类

2~5万m3/d

污水(㎡)

2000~2700

1500~2000

1000~1500

600~1000

合流(㎡)

1500~2200

1200~1500

800~1200

400~800

小于Ⅳ类规模的泵站用地面积按Ⅳ类规模的指标控制;大于Ⅰ类规模的泵站,每增加10万m3/d,用地指标增加300~400m2。

雨水泵站规划用地指标

雨水流量(L/S)

用地指标(㎡·S/L)

20000以上

0.6~0.4

10000~20000

0.7~0.5

5000~10000

0.8~0.6

1000~5000

1.1~0.8

建设规模大的取用地指标下限值,规模小的取用地指标上限值;

中心城地区新建雨水泵站应在此指标基础上压缩10%~20%。

(江苏省城市规划管理技术规定2011)

雨水调蓄池:

规划建设用地面积20000m2以上新建建筑应建设雨水收集利用设施,设置雨水调蓄池;路幅超过70m的道路两侧宜逐步配套雨水蓄水设施。

每公顷建设用地宜建设不小于100m3的雨水调蓄池。

(江苏省城市规划技术管理技术规定2011)

检查井:

在管道交汇、转弯、管道尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管段上,均应设置检查井,检查井在直线管段上的最大间距可根据具体情况确定。

跌水井:

当检查井中上下游管渠的管底跌落差为1~2m时,宜设跌水井;跌水水头大于2m时,必须设跌水井;当检查井中上下游灌渠的管底跌落差小于1m时,只把检查井底部做成斜坡,不做跌水。

竖管式跌水井的一次允许跌落高度随管径大小不同而异,当管径不大于200mm时,一次跌落高度不得大于6m;当管径为300~400mm时,一次跌落高度不宜大于4m。

管道转弯处不宜设置跌水井。

出水口:

污水出水口尽可能采用淹没式,其管顶标高一般在常水位以下;雨水出水口一般采用非淹没式,其管底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上。

在冰冻地区,其基础必须设置在冰冻线以下。

污水干管:

尽量采用重力自流管;当城市地形坡度很大时,干管建议与等高线垂直布置(如下图a),当城市地形平坦略向一边倾斜式,干管建议与等高线平行布置(如下图b)。

污水支管:

管线应遍布整个排水区内,一般有如下三种布置形式:

低边式(如下图a):

将污水支管布置在街坊地形较低一边,其管线较短,适于街坊狭长或地形倾斜时;

围坊式(如下图b):

将污水支管布置在街坊四周,适于街坊地势平坦且面积较大时;

穿坊式(如下图c):

污水支管穿过街坊,而街坊四周不设污水管,其管线较短,工程造价低,适于街坊内部建筑规划已确定或街坊内部管道自成体系时。

雨水管线:

尽量采用重力自流管,平行于道路敷设,应无大流量交汇,使雨水尽量就近排入水体。

污水管管径:

在道路下最小管径为300mm,在街坊和厂区内最小管径为200mm。

雨水管管径:

最小管径为300mm。

污水管管径计算:

在计算中,主要有6个水力因素:

管径D、管壁粗糙系数n、管道坡度i、流量Q、充满度h/D和流速v。

一般n在选定管材后为已知数,见下表;

排水管渠粗糙系数表

管渠种类

n值

管渠种类

n值

陶土管

0.013

浆砌砖渠道

0.015

混凝土和钢筋混凝土管

0.013~0.014

浆砌块石渠道

0.017

石棉水泥管

0.012

干砌块石渠道

0.020~0.030

铸铁管

0.013

土明渠(带或不带草皮)

0.025~0.030

钢管

0.012

木槽

0.012~0.014

水泥砂浆抹面渠道

0.013~0.014

计算设计管段的本段流量Q=F·K·n·N/24·3600;

F——设计管段服务的街坊面积(ha);

K——生活污水量总变化系数,没有测定资料时可按下表;

生活污水量总变化系数

污水平均日流量(L/s)

5

15

4

0

1000

≥1500

K

2.3

2.0

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

n——污水量标准(L/人·d);

N——人口密度(人/ha);

计算管段长度;

管道坡度i根据竖向中的地面坡度作为参考;

通过水力计算图进行试定管径,其中v、h/D、i作为限制条件,应满足规范的要求,具体可参见下表。

污水管道最大允许流速、最大设计充满度、最小设计流速、最小设计坡度

管径

(mm)

最大允许流速

(m/s)

最大

设计

充满度

在设计充满度下最小设计流速(m/s)

按照设计充满度下最小设计流速控制的最小坡度

最小设计充满度

最小计算充满度下不淤流速(m/s)

按照最小计算充满度下不淤流速控制的最小坡度

金属管

非金属管

坡度

相应

流速

(m/s)

坡度

相应

流速

(m/s)

150

≤10

≤5

0.6

0.7

0.007

0.72

0.25

0.4

0.005

0.40

200

0.005

0.74

0.004

0.43

300

0.0027

0.71

0.002

0.40

400

0.7

0.002

0.77

0.0015

0.42

500

0.75

0.0016

0.81

0.0012

0.43

600

0.8

0.0013

0.82

0.3

0.5

0.001

0.50

700

0.0011

0.84

0.0009

0.52

800

0.001

0.88

0.0008

0.54

900

0.0009

0.9

0.0007

0.54

1000

0.0008

0.91

0.0006

0.54

1100

0.0007

0.91

0.35

0.6

0.0006

0.62

1200

0.8

0.9

0.0007

0.97

0.0006

0.66

1300

0.0006

0.94

0.0005

0.63

1400

0.0006

0.99

0.0005

0.67

1500

1.0

0.0006

1.04

0.0005

0.70

>1500

0.0006

0.0005

1.n=0.014;

2.计算污水管道充满度时,不包括淋浴水量或短时间内忽然增加的污水量。

但管径≤300mm时,按满流复核;

3.含有机械杂质的工业废水管道,其最小流速宜适当提高。

雨水管管径计算:

在计算中,主要有5个水力因素:

管径D、管壁粗糙系数n、管道坡度i、流量Q和流速v。

一般n在选定管材后为已知数,混凝土和钢筋混凝土雨水管道的管壁粗糙系数n一般采用0.013;

流量Q可通过公式Q=ψ·q·F求出(计算公式中v可先假定,Vmin=0.75m/s);

管道坡度i根据竖向中的地面坡度作为参考;

再通过查满流圆形管道水力计算图得到管径D和流速v;

此时,需要验证通过满流圆形管道水力计算图查得的流速v的值与计算流量Q时假定的v的值是否接近,如不接近需重新计算。

污水管主要控制点标高:

最小覆土深度在车行道下为0.7m,人行道下为0.6m;在冰冻地区无保温措施的生活污水管道或水温与生活污水接近的污水管道,管底可埋设在冰冻线以上0.15m。

通常最大覆土厚度不宜大于6m,理想覆土厚度为1~2m。

在道路下最小设计坡度为3‰;在街坊和厂区内最小设计坡度为4‰。

雨水管主要控制点标高:

最小覆土深度在车行道下为0.7m,人行道下为0.6m;在冰冻地区需位于冰冻线以下。

通常最大覆土厚度不宜大于6m,理想覆土厚度为1~2m。

最小设计坡度为2‰。

(3)污水处理工艺初步方案

按处理程度划分三级。

污水一级处理应用物理方法。

二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用将污水中的有机物氧化降解为简单的物质。

污水三级处理是在一、二级的基础上,综合应用物理、化学方法等去除难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。

污水处理分级

处理级别

污染物质

处理方法

一级处理

悬浮或胶态固体、悬浮油类、酸、碱

格栅、沉淀、混凝、浮选、中和

二级处理

溶解性可降解有机物

生物处理

三级处理

不可降解有机物

活性炭吸附

焚烧

溶解性无机物

离子交换、电渗析、超滤、反渗透、化学法、臭氧

(4)管材

混凝土管和钢筋混凝土管:

多用于埋深大或地质条件不良地段;混凝土管管径不大于600mm,钢筋混凝土管管径一般大于500mm。

陶土管:

不宜敷设在松土中或埋深较大的地段。

金属管:

多用于压力管。

塑料管:

硬聚氯乙烯管(UPVC管),管径主要使用范围为225mm~400mm,承插式橡胶圈接口;聚乙烯管(PE管,包括高密度聚乙烯HDPE管),管径主要使用范围为500mm~1000mm,承插式橡胶圈接口;玻璃纤维增强塑料夹砂管(RAM管),管径主要使用范围为600mm~2000mm,承插式橡胶圈接口。

三、供电工程规划

(1)计算供电负荷

供电负荷:

在控制性详细规划中一般采用单位建筑面积负荷指标法对供电负荷进行预测,负荷密度采用单位建筑面积负荷密度;预测的结果乘以同时系数和需用系数,得到实际供电负荷。

同时系数:

规划地区综合的最大负荷值(即实际最大负荷值)与各类负荷值之和的比值,同时系数总是小于1。

根据经验,各用户之间取0.85~1.0,当用户数量特别多时取0.7~0.85,当用户较少或有特大用户时取0.95~1.0;地区或系统间取0.85~0.95。

需用系数:

把同类用户的用电最大负荷与同类用户的设备额定容量总和之比,叫做需用系数。

需用系数用以某一时间电气设备的用电程度。

设备额定容量:

设备正常工作下的容量(功率)。

规划单位建筑面积负荷指标(w/m2)

类别名称

单位建筑面积负荷指标(w/m2)

居住建筑用电

20~60(1.4~4kW/户)

公共建筑用电

30~120

工业建筑用电

20~80

超出表中三大类建筑以外的其他各类建筑的规划单位建筑面积负荷指标的选取,可结合当地实际情况和规划要求,因地制宜确定。

《城市电力规划规范》GB50293-1999。

城市建筑用电负荷分类负荷指标

大类

小类

单位建筑面积负荷指标(w/m2)

居住建筑用地

多层普通住宅

2~3(kW/户)

多层中级住宅

3~5(kW/户)

高层高级住宅

5~8(kW/户)

别墅

7~10(kW/户)

公共建筑用地

高级宾馆,饭店及40层以上高层写字楼

120~160

中档宾馆及40层以下15层以上写字楼

100~140

普通宾馆及15层以下写字楼

70~100

科技馆、影剧院、医院等大型公建

60~100

银行

60~100

大型商场

80~120

一般商场

25~50

行政办公楼

40~60

科研、设计单位

20~60

中、小学、幼儿园、托儿所等

20~50

体育馆

70~100

停车场(地下及室内)建筑

15~40

工业建筑用地

工业标准厂房

45~80

仓储建筑用地

一般仓库

2~6

冷藏仓库

8~15

其它建筑用地

12~18

用电量:

实际供电负荷乘以最大负荷利用小时数,得到年用电量(KWh)。

最大负荷利用小时数:

年用电量与最大负荷的比值。

可以由平均日负荷率、月不平衡负荷率和季不平衡负荷率三者的连乘积再乘以8760而求得;也可以将每月的典型日负荷曲线相加,求出年平均日负荷率,再乘以8760而求得。

一般取值范围为5000~6500h。

第一产业用电取值范围为2000~2800h,第二产业用电取值范围为4000~5500h,第三产业用电取值范围为3500~4000h,城乡居民生活用电取值范围为2500~3500h。

变电总容量:

实际供电负荷乘以容载比,得到变电总容量(MVA)。

(2)选择和布局配电设施

城市输配电设施:

具有将城市电源送入城区,并将电源变压进入城市配电网功能的设施。

变电所:

城市变电所主变压器安装台(组)数宜为2-3台(组),单台(组)主变压器容量应标准化、系统化。

对于用电量很大,负荷高度集中的市中心高负荷密度区,经经济技术论证比较后,可以采用220kV及以上电源变电所深入负荷中心布置。

除上述情况外,110kV以上电源变电所应布置在城市边缘或郊区、县。

具体布置可参照下表,同时应结合所在城市的实际用地条件,因地制宜选定。

(各项指标可以参见《220~500kV变电所设计规程》以及《35~110kV变电所设计规程》)

220~500kV变电所规划用地面积控制指标

序号

变压等级

一次电压/二次电压

主变压器容量

(MVA)/台(组)

变电所

结构形式

用地面积

(m2)

备注

1

500/220

750/2台(组)

户外式

90000~110000

——

2

330/220及330/110

90~240/2台

户外式

45000~55000

——

3

330/110及330/10

90~240/2台

户外式

40000~47000

——

4

220/110(66,35)

及220/10

90~180/2~3台

户外式

12000~30000

——

5

220/110(66,35)

90~180/2~3台

户外式

8000~20000

——

6

220/110(66,35)

90~180/2~3台

半户外式

5000~8000

——

7

220/110(66,35)

90~180/2~3台

户内式

2000~4500

——

35~110kV变电所规划用地面积控制指标

序号

变压等级

一次电压/二次电压

主变压器容量

(MVA)/台(组)

变电所结构形式及用地面积(m2)

全户外式

用地面积

半户外式

用地面积

户内式

用地面积

1

110(66)/10