得道者多助失道者寡助导学案.docx

《得道者多助失道者寡助导学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《得道者多助失道者寡助导学案.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

得道者多助失道者寡助导学案

《得道多助,失道寡助》导学案

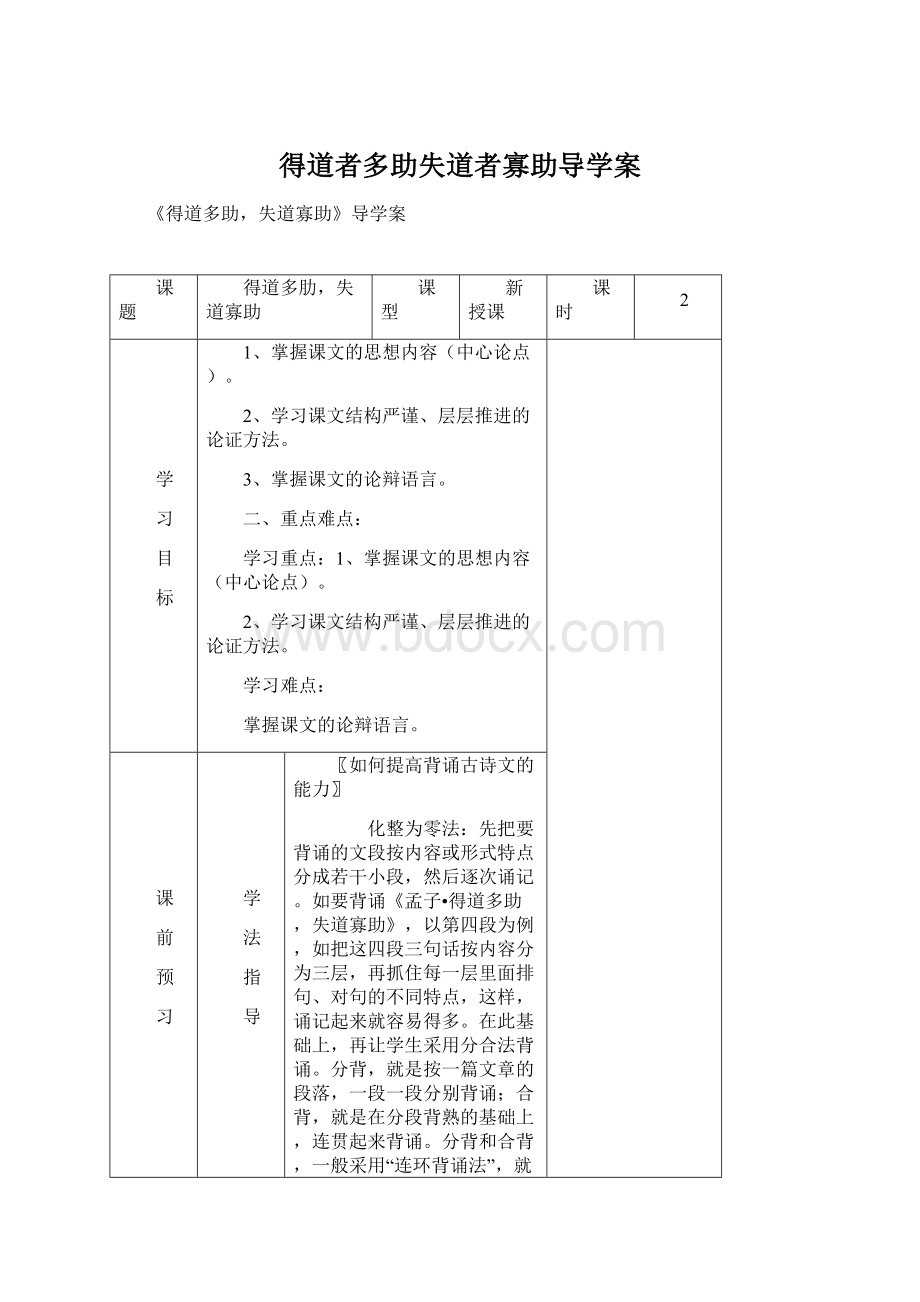

课题

得道多肋,失道寡助

课型

新授课

课时

2

学

习

目

标

1、掌握课文的思想内容(中心论点)。

2、学习课文结构严谨、层层推进的论证方法。

3、掌握课文的论辩语言。

二、重点难点:

学习重点:

1、掌握课文的思想内容(中心论点)。

2、学习课文结构严谨、层层推进的论证方法。

学习难点:

掌握课文的论辩语言。

课

前

预

习

学

法

指

导

〖如何提高背诵古诗文的能力〗

化整为零法:

先把要背诵的文段按内容或形式特点分成若干小段,然后逐次诵记。

如要背诵《孟子•得道多助,失道寡助》,以第四段为例,如把这四段三句话按内容分为三层,再抓住每一层里面排句、对句的不同特点,这样,诵记起来就容易得多。

在此基础上,再让学生采用分合法背诵。

分背,就是按一篇文章的段落,一段一段分别背诵;合背,就是在分段背熟的基础上,连贯起来背诵。

分背和合背,一般采用“连环背诵法”,就是分别背熟一篇文章的第一、二、三段以后,就把三段连起来背一次,然后单独背熟第四段以后,又把第二、三、四段连起来背一次,依次类推,全篇文章背完以后,从头到尾连贯起来背诵。

相

关

链

接

简介孟子和《孟子》:

孟子,名轲,思想家,教育家,是继孔子以后儒家学派的代表人物, 与孔子合称“孔孟”,并有“亚圣”之称。

《孟子》是儒家学派的经典著作之一,记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

全书共七篇,计261章,约35000字。

《孟子》与《大学》、《中庸》、《论语》合称“四书”。

《得道多助,失道寡助》选自《孟子·告子》。

《孟子》文章向来以雄辩著称。

读孟子文,令人感到气势磅礴,感情激越,锐不可当。

出于对当时执政者贪婪残暴行径的愤慨,对挣扎在苦难中人民的同情,对别家学说的敌视,对贯彻自己.主张的强烈愿望,以及那种“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也”的救世责任感?

使孟子的文章激切、刚厉、理直气壮。

他又善于运用各种驱诱论敌就范的手法,加上文辞铺张扬厉,时露尖刻,喜用一大串的排偶句式,所以笔锋咄咄逼人。

知

识

预

习

一、文学常识填空:

1.孟子,名 。

时期 学派的代表人物。

2.《孟子》是一部记录 的思想观点和政治活动的书,共七篇。

南宋朱熹将《孟子》、 、 、

并称为“四书”。

二、你能说出有关“和”的成语、俗语或典故吗?

“和”字在当代社会又具有了怎样的新内涵?

(参考:

成语有“和气生财”、“一团和气”、“和气致祥”、“和衷共济”等;俗语有“家和万事兴”;典故有“将相和”等。

在当代社会,“和”字不仅仅是指人与人的和谐相处,而且指人与自然、人与社会的和谐共处,和谐发展。

)

课

堂

探

究

一、导入课文

同学们,大家还记得那气势恢宏的新闻《人民解放军百万大军横渡长江》吗?

西路军胜利的原因是什么?

(学生齐答;“得人心者得天下。

”)今天,我们学习《得道多助,失道寡助》,深层探究克敌制胜的首要条件。

二、初读课文,疏通文意。

(一)全体诵读课文,教师再范读。

(二)教师巡视,释疑点拨。

(三)对照书下注释,学生独立思考,逐段疏通并翻译。

整理:

1.通假字:

“畔”同“叛”。

2.重点词语解释

( 1)天时不如地利 天时:

有利于作战的天气、时令。

地利:

有利于作战的地理形势

( 2)地利不如人和 人和:

人心所向、上下团结

( 3)环而攻之而不胜 环:

围

( 4)是天时不如地也 是:

这

( 5)域民不以封疆之界 域:

限制

( 6)威天下不以兵革之利 威:

震慑

( 7)得道者多助 得道:

施行仁义

( 8)亲戚畔之 亲戚:

骨肉兄弟。

( 9)故(所以)君子(施行仁政的君主)有(要么)不战

( 10)兵革非不坚(坚硬)利(锐利)也:

( 11)寡助之至 至:

极点。

( 12)委(放弃)而去(离开)之

( 13)兵(兵器)革(甲衣)非不坚利也

( 14)池非不深也 池:

护城河

( 15)固国不以山溪之险 固:

巩固。

3.解释一词多义:

道:

①会天大雨,道不通( )②得道者多助( )③伐无道,诛暴秦( )

固:

①固国不以山溪之险( )②汝心之固,固不可彻( )

池:

①有良田美池桑竹之属( )②池非不深也( )

国:

①固国不以山溪之险( )②搜于国中三日三夜( )

4.古今异义词。

(1)亲戚畔之 亲戚:

古义:

骨肉兄弟。

今义:

(2)委而去之 去:

古义:

离开 今义:

5.词类活用。

(1)域民不以封疆之界(名词用作动词,限制)

(2) 固国不以山溪之险(形容词用作动词,使……巩固)

(3)威天下不以兵革之利(形容词用作动词,威慑)

(4) 环而攻之而不胜(名词作状语, 围)

6.朗读节奏

1、夫/环而攻之

2、故 /君 子 有 不 战 , 战/ 必 胜 矣。

3、域 民 /不 以 /封 疆 之 界

4、得 道 者/ 多 助,失 道 者 /寡 助

7.重点语句翻译

1、以天下之所顺,攻亲戚之所畔

凭着天下人归顺他的(有利条件),去攻打连兄弟骨肉都背叛他的(寡助之君)。

2、然而不胜者,是天时不如地利也。

(这样)都不能取胜.这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势(呀)!

3、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利

使人民定居不迁到别处去,不能靠边疆的限制;巩固国防,不能靠山河的险要;震慑天下,不能靠武力的强大。

8.特殊句式。

三、课文内容理解 :

1.编写结构提纲。

2.《得道多助,失道寡助》这篇短文的中心论点是什么?

明确:

中心论点即篇首两句。

孟子提出三个概念:

天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。

用两个“不如”,强调了“人和”的重要性。

三者之间的比较,实质上是重在前二者与后者的比较,强调指出各种客观条件及诸多的因素在战争中都比不上人的主观条件及“人和”的因素,决定战争胜负的是人而不是物。

在比较中立论,给人的印象极其深刻。

句式亦极相同,语气十分肯定,斩钉截铁,不容置疑。

3.中心论点提出后作者是怎样进行论证的?

明确:

2、3两段围绕中心论点,连用两个论据进一步论证。

第2段选取攻战的例子阐明“天时不如地利”,区区小城,四面受围而不能克,即使有得“天时”者,也不能胜,旨在说明“地利”重于天时;第3段同样选攻战的例子,旨在说明即使在占有“地利”的情况下——“城非不高”“池非不深”“兵革非不坚利”“米粟非不多”,但有人却弃城而逃,因为“地利”亦难比“人和”。

这两个例子均非实际战例,而是泛指,即除特殊情况外,一般如此。

因而使论战具有普遍的意义和一定的说服力。

归纳:

以上三段论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。

4.中心论点既然已得到了论证,为什么还要写第4段?

引导学生讨论后明确:

第4段的作用是在前3段论述的基础上进一步阐发,将论点的范围由战争推及到治国,从而全面体现了孟子的政治主张,使文章更具有普遍意义,其次,“得道”实际上也可理解为“得人心”,即“人和”。

得人心者,人心归顺,所向披靡;失人心者,人心相悖,不攻自溃。

因而,第4段绝非多余的闲笔。

四、归纳全文。

1.提问:

这篇短论在论证方法上有什么特色?

明确:

主要体现在两个方面:

(1)逐层论证,层层深入。

文章第1段,开门见山提出中心论点,接着运用战例,分别论证了“天时不如地利”,“地利不如人和”,突出了“人和”的重要;第4段进一步阐发,说明,欲得“人和”,必先要“得道”。

全文紧紧围绕得“人和”这一中心,环环相扣,逐层推理,显示出极其严密的论证艺术和极强的逻辑性。

(2)议论中运用排比、对比等手法,使文章气势恢宏,笔酣墨畅,结构缜密。

2.提问:

应该怎样看待孟子得“人和”的主张?

明确:

孟子提出的“人和”,是他的“仁义”“非攻”思想体系的一个组成部分,强调指出做任何事情必须要顺乎民心,这一观点,不仅在当时那个历史时期具有进步性,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的独见卓识和对人民力量的重视,对于我们今天办好事情也有借鉴。

但也应当看到,孟子提出的“人和”,其根本目的在于维护封建社会的统治,这就不可避免地使他的这一观点带有时代的局限性。

孟子“人和”的思想穿越时空隧道传到了今天。

我想,不管是战争的取胜还是国家的建设,都需要“人和”。

联想到我们今天的四个现代化建设,安定团结的政治局面、和谐的人际关系是四化建设取得辉煌成就的前提。

让我们牢牢记住孟子的富有哲理的名言:

天时……人和,得道者多助,失道者寡助。

五、拓展延伸

1.根据文中“得道多助,失道寡助”这句话的内容,联系历史或现实,举一个这样的事例。

明确:

日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离;正应了孟子这句古训“得道多助,失道寡助”。

2.回忆你学过的文言课文,从中举出一则可以证明本文论点的史实。

明确:

秦王朝施行暴政,使“天下苦秦久矣”,导致陈胜吴广起义,秦王朝灭亡。

(或者:

长勺之战能以弱胜强的先决条件,就是做到了取信于民。

)

3、请写出一句与“人和”有关的名言警句,结合现实生活实际,谈谈你对“人和”的体会。

示例一:

孟子的这一主张,强调做任何事情必须要顺乎民心,反映了孟子在那个历史发展特定阶段中的远见卓识。

但也应当看到,孟子提出“人和”,其根本目的在于维护统治阶级的利益,这就使他的观点不可避免地带有了时代的局限性。

示例二:

我觉得,战争胜负取决于战争的性质和人心向背,“威天下”不能靠“天时”地利”,而只能靠:

“人和”的理论只能适用于科学不发达的古代社会。

在高科技发展的今天,要想打胜仗,就必须有最先进的武器,其余都是次要的。

美伊战争不就是一个很好的例证吗?

示例三:

强权只能横行一时,绝不可能横行一世。

世界的政治格局发展到今天,虽然欧美发达国家相对来说仍然处于支配地位,但是我们可以看到大国的霸权地位已处在江河日下的境地。

在世界政治的运作中是否合乎道义正在成为处理国家与国家,民族与民族之间关系的准则,“得道多助,失道寡助”将会成为21世纪支配世界政治格局的重要观念。

追问:

在当今社会,什么是合乎“道义”的?

什么是不合乎“道义”的呢?

明确,也许可以这样回答;第一,合乎国家与国家平等的原则,也就是说国家无论大小、贫富、强弱都应在平等的原则下参与国际事务,第二,有利于维护和平共处,这是鉴于20世纪的战争给人类;社会带来巨大的灾难,维护和平,避免战争,对21世纪人类社会发展是至关重要的。

“得道多助,失道寡助”这一中国儒家的思想作为一种有价值的资源受到我们的重视。

“人和”在文中的含义是什么?

请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

(2008年广西百色市中考试题)

方略:

解答此类试题,首先要看清楚要求补充的论据类型,即看清楚要求补充的是名言还是事例;第二,所补充的事例要与选文的论点相吻合;第三,补充事例时,要用概括的手法,千万不要展开来描写;第四,要选择那些熟悉的事例,确保它的准确性。

当然,解答的关键是平时要注重养成阅读积累的习惯。

答案:

含义:

人心所向、内部团结。

相关事例如:

①抗日战争时期,全国人民紧密团结,经过八年的艰苦奋战,终于取得抗战胜利。

②1998年我国军民团结,取得抗洪救灾的胜利。

③2003年,我们万众一心,战胜“非典”。

④2008年全国人民众志成城,抗击冰冻灾害。

⑤2008年汶川大地震,13亿中国人手牵手,心连心,共克时艰。

六、课堂小结

孟子的政治思想对生活在21世纪发我们仍有一定的教益。

希望大家悉心体会,思有所悟,学有所得。

巩

固

训

练

当

堂

练

习

一、理解性默写:

1、文章的中心论点是:

天时不如地利,地利不如人和。

2、攻城一方不能取胜的原因是:

天时不如地利 。

守城一方“委而去之”的原因是:

地利不如人和。

3、日本某反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一 致反对,弄得众叛亲离,正应了孟子的哪句话“得道者多助,失道者寡助”。

4、指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:

天时不如地利,地利不如人和。

5、日本某些反华势力,擅自篡改历史教科书,结果招致了国内外有识之士的一致反对,弄得众叛亲离,正应了孟子那句话:

“得道者多助,失道者寡助”。

6、分析家认为,美国对外武力干涉他国内政的战略已呈“ 失道者寡助”之势,而中国“和平崛起”的外交战略正呈“得道者多助”之势。

(用《孟子》三章)中两句话填写

7、点明全文主旨的句子是:

“得道者多助,失道者寡助”

8、“战必胜”的条件是:

“得道者多助”。

二、课文内容理解填空。

1、文中所论述的决定战争胜负的最重要因素是 人和 ,从中可反映出孟子民贵君轻的政治思想。

2、作者在文中指出管理百姓、巩固国防、威慑天下三个方面不能只“以封疆之界”、“以山溪之险”和“'以兵革之利”。

然后提示争取“人和”的实质在于“得道”。

3、从全文看得“人和”的实质是“得道”得“人和”的最佳局面是“天下顺之”

4、文中“得道者多助”一句中的“道”是指的什么?

施行仁政

5、“得道者”的意思是施行仁政的人;文中与它意思相同的一个词是君子。

6、本文阐述的主要观点是什么?

为什么说这一观点是孟子“仁政”主张的具体体现?

*观点:

天时不如地利,地利不如人和。

在天时、地利、人和这三要素中,孟子认为人和是最重要的,也就是要赢得民心的前提是“得道”,而这个“道”就是他一贯主张的“仁政”。

所以孟子从“天时不如地利,地利不如人和”说到“得道多助,失道寡助”,实际上就是在说明他的“仁政”主张。

课

后

作

业

2011年浙江省绍兴市

三、阅读《得道多助,失道寡助》,完成下列题目。

15.解释下列句中加点的词。

(4分)

(1)委而去之 ( )

(2)域民不以封疆之界 ( )

(3)威天下不以兵革之利( ) (4)寡助之至,亲戚畔之 ( )

16.下列句中加点词的意义和用法完全相同的一项是( )(2分)

A. 环而攻之而不胜 委而去之

B. 然而不胜者,是天时不如地利也 得道者多助

C. 固国不以山溪之险 多助之至,天下顺之

D. 域民不以封疆之界 威天下不以兵革之利

17.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(4分)

句子:

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

翻译:

18.文中体现了孟子怎样的治国主张?

(3分)

答:

15.

(1)舍弃

(2)限制(限止) (3)震慑(威慑) (4)极点16.D17.凭借天下人都归顺他的条件,攻打被内外亲属背叛的人,所以君子不战则已,作战就一定能胜利。

18.要施行“王道”(“仁政”),实现“人和”,使天下归顺。

(或“要体恤百姓,凝聚人心”)

2011年广东省湛江市

阅读《得道多助,失道寡助》,回答17——23题。

17.解释下列语句中加点词的意义。

(4分)

(1)夫环而攻之 环:

(2)兵革非不坚利也 兵:

(3)委而去之 委:

(4)寡助之至 至:

18.下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一项是( )(2分)

A.环而攻之而不胜 委而去之 B.然而不胜者 得道者多助

C.固国不以山溪之险 以天下之所顺 D.寡助之至 天下顺之

19.请将文中画线句子“以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣”翻译成现代汉语。

(3分)

答:

20.作者认为决定战争胜利的主要条件是什么?

你认为文中哪个句子最能体现作者的仁政思想?

(2分)

答:

17.

(1)包围

(2)武器(3)放弃(4)极点18.C19.译文:

用天下百姓都归顺于你的这一条件,去攻打连内外亲属都背叛他的人,所以说实施仁政的国君不打战则已,如果打战,就一定能取胜。

20.①人和。

②得道者多助,失道者寡助

2011年湖南省郴州市

(一)阅读《得道多助,失道寡助》完成9~12题.(8分)

9.解释下面语句中加点的词。

(2分)

①委而去之,是地利不如人和也。

去:

②亲戚畔之。

畔:

10.用“/”划分句子的朗读节奏。

(2分)

威 天 下 不 以 兵 革 之 利

11.翻译句子。

(2分)

环而攻之而不胜。

译文:

12.盂子在文中指明克敌制胜的首要条件是 ,它就是下文说的“多助”和“ ”(此空用文中原句作答)。

(2分)

9.参考答案:

(1)去:

离开

(2)“畔”通“叛”,背叛

评分标准:

2分,每小题1分。

10.参考答案:

威天下/不以/兵革之利或威天下/不以兵革之利

评分标准:

2分。

两种答案任答对一种计2分。

11.参考答案:

四面包围起来攻打它,却不能取胜。

评分标准:

2分,注意通顺,意对即可。

12.参考答案:

人和 天下顺之

评分标准:

2分,每空1分。

第二空用课文原文回答计1分,否则计0分。

反

思

总

结

格言警句:

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

——《孟子·梁惠王下》

教学设计《得道者多助失道者寡助》

上传:

甘小泉 更新时间:

2012-5-2722:

25:

31

教学目的

1.反复朗读课文,背诵课文,积累文言词语。

2.在自主、合作探究中理解课文。

3.理解“人和”的含义。

教学重点

朗读背诵课文。

教学难点

逐层论证

教学时间

1课时

教学手段

多媒体运用

教学过程

∙导入

战国时期,诸侯各国之间的吞并战争日益激烈。

为了求得生存,乃至建立霸业,各国君主不约而同地崇尚武力,而不体恤百姓。

面对这种现实,孟子提出了他的政治理想。

孟子的政治理想是什么呢?

今天,让我们一起走近孟子,了解《孟子》。

∙作者简介

(多媒体出示孟子像)学生根据课前预习查找的资料作简单介绍。

孟子(约前372-----前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹县)人,战国时期思想家,教育家,儒家思想代表人物,地位仅次于孔子,被尊称为“亚圣”。

《孟子》一书由孟子及其弟子公孙丑等撰写。

∙朗读课文,整体感知

1.老师范读(多媒体出示要求)

读音 停顿 重音 节奏

1.老师指导朗读(多媒体出示要求)

读音要准确 停顿要恰当 重音要突出 节奏要鲜明

1.学生齐读课文,教师点拨

2.自由读,思考‘本文论述的中心是什么?

’

学生回答“天时不如地利,地利不如人和”。

1.翻译课文

(1)(多媒体出示)翻译步骤

读课文 想意思 看注释 议难点 说理解 评正误

(2)4人小组合作学习

(多媒体出示重难点)帮助学生学习

理解词义

七里之郭 (外城)

兵革之利 (泛指武器装备)

域民不以封疆之界 (限制)

是天时不如地利 (这)

亲戚畔之 (通“叛”背叛)

翻译句子

(1)是天时不如地利,地利不如人和。

(2)得道者多助,失道者寡助。

6、男女组学生比赛朗读

四、研读课文 赏析课文

1、作者为了论述“天时不如地利,地利不如人和”举了哪些事例?

学生默读课文,然后发言

2、第一个事例中,哪些词语突出了“天时不如地利”?

三里 七里 环而攻之

教师指导背诵,段落小结

3、作者在论述第二个事例时,运用了什么句式,有何作用?

学生默读课文,然后发言

排比句式,突出证明地利不如人和。

1.文章第四段起什么作用?

学生默读课文,然后发言

作者的论点范围由战争推及到治国,体现了孟子“仁政”治国的思想。

1.课堂小结

2.齐读课文

o拓展延伸

1.结合史实及现实举例说明“人和”思想的重要性。

2.假如孟子来到你身边,你准备怎样与他对话?

o检测背诵

o布置作业

1.课外背诵,默写、翻译课文。

2.浅谈“人和”思想在现实生活中的重要性。

板 书 设 计

提出论点 证明论点 得出结论

攻方(天时不如地利) 得道者

举例论证

战争 多助

天时不如 守方(地利不如人和)

地利 失道者

域民

地利不如