高考集成古诗词阅读考题集成.docx

《高考集成古诗词阅读考题集成.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考集成古诗词阅读考题集成.docx(49页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

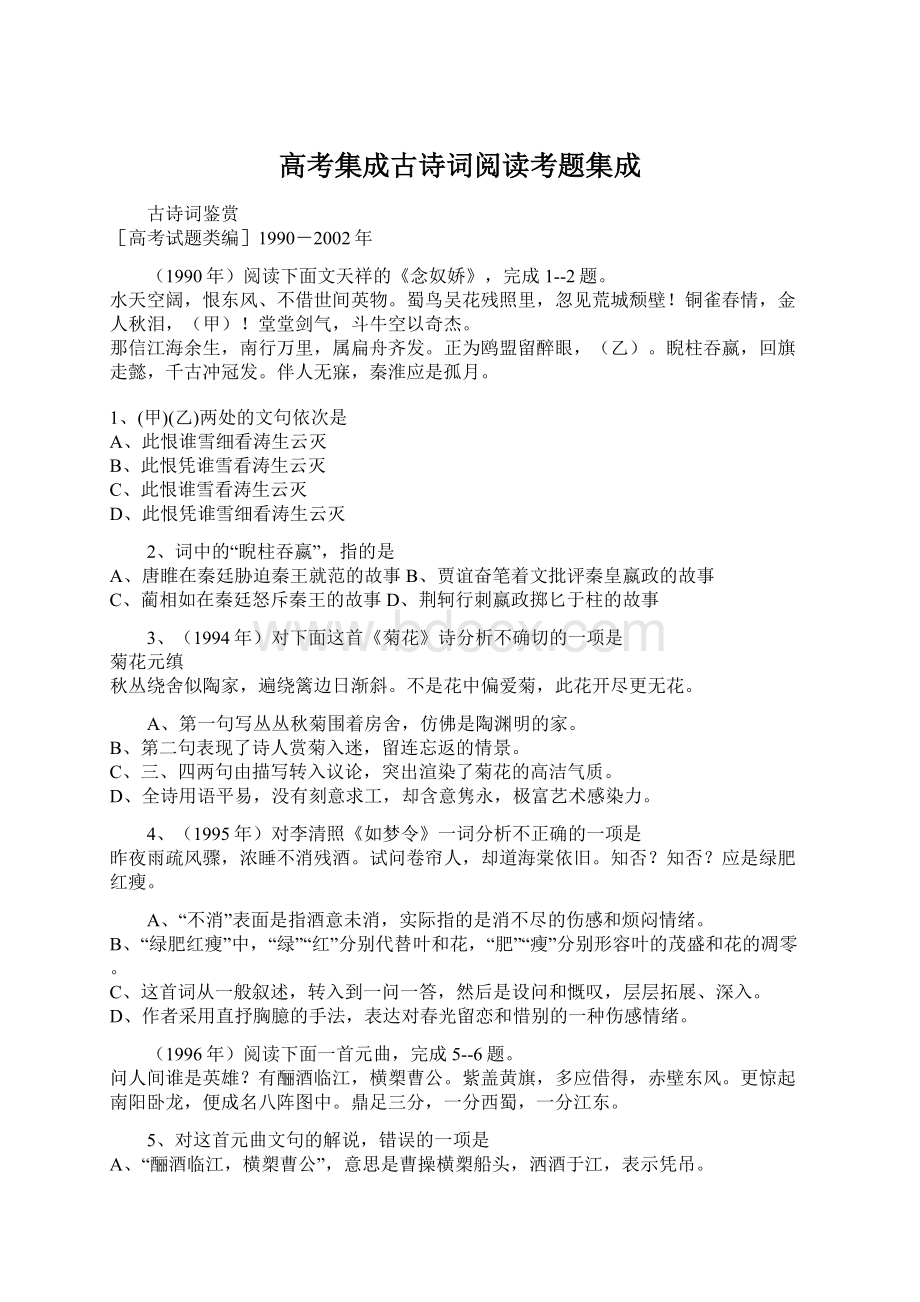

高考集成古诗词阅读考题集成

古诗词鉴赏

[高考试题类编]1990-2002年

(1990年)阅读下面文天祥的《念奴娇》,完成1--2题。

水天空阔,恨东风、不借世间英物。

蜀鸟吴花残照里,忽见荒城颓壁!

铜雀春情,金人秋泪,(甲)!

堂堂剑气,斗牛空以奇杰。

那信江海余生,南行万里,属扁舟齐发。

正为鸥盟留醉眼,(乙)。

睨柱吞嬴,回旗走懿,千古冲冠发。

伴人无寐,秦淮应是孤月。

1、(甲)(乙)两处的文句依次是

A、此恨谁雪细看涛生云灭

B、此恨凭谁雪看涛生云灭

C、此恨谁雪看涛生云灭

D、此恨凭谁雪细看涛生云灭

2、词中的“睨柱吞嬴”,指的是

A、唐睢在秦廷胁迫秦王就范的故事B、贾谊奋笔着文批评秦皇嬴政的故事

C、蔺相如在秦廷怒斥秦王的故事D、荆轲行刺嬴政掷匕于柱的故事

3、(1994年)对下面这首《菊花》诗分析不确切的一项是

菊花元缜

秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。

不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。

A、第一句写丛丛秋菊围着房舍,仿佛是陶渊明的家。

B、第二句表现了诗人赏菊入迷,留连忘返的情景。

C、三、四两句由描写转入议论,突出渲染了菊花的高洁气质。

D、全诗用语平易,没有刻意求工,却含意隽永,极富艺术感染力。

4、(1995年)对李清照《如梦令》一词分析不正确的一项是

昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒。

试问卷帘人,却道海棠依旧。

知否?

知否?

应是绿肥红瘦。

A、“不消”表面是指酒意未消,实际指的是消不尽的伤感和烦闷情绪。

B、“绿肥红瘦”中,“绿”“红”分别代替叶和花,“肥”“瘦”分别形容叶的茂盛和花的凋零。

C、这首词从一般叙述,转入到一问一答,然后是设问和慨叹,层层拓展、深入。

D、作者采用直抒胸臆的手法,表达对春光留恋和惜别的一种伤感情绪。

(1996年)阅读下面一首元曲,完成5--6题。

问人间谁是英雄?

有酾酒临江,横槊曹公。

紫盖黄旗,多应借得,赤壁东风。

更惊起南阳卧龙,便成名八阵图中。

鼎足三分,一分西蜀,一分江东。

5、对这首元曲文句的解说,错误的一项是

A、“酾酒临江,横槊曹公”,意思是曹操横槊船头,洒酒于江,表示凭吊。

B、“多应借得,赤壁东风”,指孙权赤壁一战借助东风取得了胜利。

C、“便成名八阵图中”,是化用杜甫“名成八阵图”的诗句说明诸葛亮的功绩。

D、最后一句指明了鼎足而立的三国中的英雄:

刘备、孙权及曹操。

6、关于这首元曲,分析不恰当的一项是

A、作者以设问开卷,分层次地叙述了三国人物的英雄业绩,最后以概述作结,全篇有分有总,首尾相应。

B、作者用"惊起"二字生动而又形象地描绘出诸葛亮从南阳隐居到报效刘备而出仕的这一转变。

C、作者通过对三国英雄人物的描绘和比较,表达了自己追慕古贤,意欲建功立业的宏图伟愿。

D、这首元曲风格雄健、高昂,大有苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的遗风,而又没有"人生如梦"的悲伤感叹。

(1997年)阅读下面两首唐诗,完成7--8题。

望洞庭刘禹锡

湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。

遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。

题君山[注]雍陶

烟波不动影沉沉,碧色全无翠色深。

疑是水仙梳洗处,一螺青黛镜中心。

[注]君山:

在湖南省洞庭湖中。

7、对这两首诗的字句的解说,不恰当的一项是

A、刘诗中“两相和”的“和”用字工稳,形象地勾画出秋夜中洞庭湖水和明月清光辉映成趣、水天一色的融和画面。

B、刘诗中“潭面无风”句和雍诗中“烟波不动”句,都贴切地描绘了月光下湖面平风浪静、山影凝重、朦胧而又静谧的景象。

C、雍诗中“碧”是湖色,“翠”是山色,因为是凝视君山映在湖中的倒影,所以给人感觉湖水的颜色没有君山倒影的颜色浓重。

D、雍诗中“水仙”指水中仙女,即娥皇和女英。

她们是古代传说中尧的女儿、舜的妃子,死后化作湘水神,遨游于洞庭之上。

8、关于这两首诗,分析不恰当的一项

A、刘诗选择了月夜摇望的角度,通过极富想象力的描写,将洞庭的湖光山色别出心裁地再现于纸上。

B、雍诗从君山的倒影起笔,点出了湖山的色彩,继之又将神话传说融于景物描写之中,使山的秀美形神两谐地呈现在我们眼前。

C、两首诗都巧妙地以“螺”作比,但一首将皓月银辉下的山比成银盘中的青螺,一首将倒映湖中的山比成仙女青黛色的螺髻。

D、两首诗都将洞庭的山水景物描写得高旷超俗,使人读后油然生出范仲淹《岳阳楼记》中那种"心旷神怡,宠辱偕忘"的感觉。

(1998年)阅读下面一首唐诗,完成9--10题。

题李凝幽居贾岛

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

9、对这首诗中语句的解说,不恰当的一项是

A、“题李凝幽居”中“题”字的意思是“写”,“幽居”的意思是僻静的居处。

B、“闲居”句中“少邻并”的意思是说李凝自小就有邻居紧挨着作伴。

C、“僧敲”句中的“敲”,传说也曾想作“推”,“推敲”一词即来源于此。

D、“幽期”句中的“幽期”指归隐的约定,“不负言”表示不违背诺言。

10、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A、第一联用简洁的语言勾画出了李凝居处的环境,并暗示出他隐者的身份。

B、“僧敲月下门”句以响衬静,与名句“鸟鸣山更幽”有异曲同工之妙。

C、中间两联重在叙事和写景,首尾两联都明确写出了作者对隐逸生活的向往。

D、全诗所写之事虽然不大,感情亦无跌宕,但由于注重炼字,故读来回味无穷。

(1999年)阅读下面一首唐诗,完成11--12题。

漫成一首杜甫

江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。

11、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A、首句从水中月影写起,描写了江上月夜宁静的美景,与“江清月近人”这句诗异曲同工。

B、第三句写白鹭屈曲着身子,恬静地夜宿在月照下的沙滩上,意境安谧、和平。

C、二、四两句分写了江风吹打桅灯、大鱼跃出水面的“动”,与一、三两句的“静”对比鲜明。

D、全诗通过写夜泊时的所见所闻,透露出诗人对平静、安宁生活的向往。

12、这首诗的四句分别写了月、灯、鹭、鱼四景,四景又组成了一个统一的意境。

下列四首诗中与这种写法相同的一首是

A、白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

B、门径俯清溪,茅檐古木齐。

红尘飘不到,时有水禽啼。

C、迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

D、千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

13、(2000年春季)对下面这首唐诗的赏析,不恰当的一项是

蝉虞世南

垂緌饮清露,流响出疏桐。

居高声自远,非是藉秋风。

[注]垂緌,指蝉。

蝉的头部有伸出的触须,形状好像下垂的冠缨。

A、首句写蝉的形状与食性,含有象征意义。

古代常以“冠缨”指代贵宦,诗人将“贵”与“清”统一在“垂緌饮清露”的形象中。

B、次句写蝉声之远传。

“流响”状蝉声长鸣不已,悦耳动听。

一个“出”字,使人感受到蝉声的响度与力度。

C、三四句蕴含深意,表明立身品格高洁的人,不需要某种外在的凭借,自能声名远播,表达出对高尚品格的热情赞美。

D、这首诗,事、景、情、议融为一体,显示出诗人寓情于景的艺术才能。

14、(2000年秋季)对下面这首宋诗的赏析,不恰当的一项是

约客赵师秀

黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

A、前两句写出了时令特色和地方气息,从侧面透露出诗人在静候友人来访时的感受。

B、第三句点题,以"夜半"说明诗人在久久等待,但约客未至,却只听到阵阵的雨声、蛙声。

C、第四句描写了"闲敲棋子"这一细节,生动地表现出诗人此时闲适恬淡的心情。

D、全诗通过对环境和人物动作的渲染,描写诗人雨夜等候客人的情景,含蓄而有韵味。

(2001年春季)阅读下面一首唐诗,完成15--16题。

鸟鸣涧王维

人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

15、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A、诗人用花落、山空、月出、鸟鸣这些动态的描写,来反衬出春山月夜阒无人声的幽寂。

B、第四句中诗人用"时"来修饰"鸣",从听觉上给人动静的对比,起了更生动的烘托作用。

C、全诗为我们描绘了一幅淡雅而意境幽远的春山月夜图,真是"诗中有画,画中有诗"。

D、全诗语言清新自然,不堆砌典故,但却细致地表现出自然界光色和音响的变化。

16、诗人将静与动巧妙地统一。

在本诗中,共同构成动人的意境,颇有艺术辩证法。

下列唐人诗句中没有运用动静相衬手法的一项是

A、桥响犬遥吠,庭空人散眠。

(许浑《夜归丁卯桥村舍》)

B、炉火照天地,红星乱紫烟。

(李白《秋浦歌》)

C、寒树鸟初动,霜桥人未行。

(刘禹锡《途中早发》)

D、鹤鸣楚山静,露白秋江晓。

(柳宗元《与崔策登西山》)

(2001年秋季)阅读下面一首唐诗,完成17--18题。

赋得暮雨送李胄

韦应物

楚江微雨里,建业暮钟时。

漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。

海门深不见,浦树远含滋。

相送情无限,沾襟比散丝*。

*古人有“密雨如散丝”的诗句。

17、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A、首联两句写黄昏时分,诗人伫立在细雨蒙蒙的江边。

这既点明了诗题中的“薯雨”,又照应了诗题中的“送”字。

B、二、三两联描写船帆被细雨打湿而变重,乌翅因沾雨而无法轻巧地飞翔,天朦朦胧胧看不清通海处,远处江边的树却显得十分滋润。

C、尾联中将沾襟的别泪与散丝般的密雨交融在一起,十分含蓄地表达了诗人的送别之情,情与景巧妙地结合了起来。

D、全诗第一句直接点明“微雨”,而后面主要是通过对船帆、鸟羽、天际、大树的描绘来烘托蒙蒙细雨,这样更增强了诗的形象性和表达力。

18、这是一首写送别的诗,但主要篇幅却是写景,将离别之情寓于这些景中。

下面几首写送别的唐诗中,与它写法相同的一首是

A、此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

B、苍苍竹林寺,杏杏钟声晚。

荷笠带斜阳,青山独归远。

C、闻道衡阳外,由来雁不飞。

送君从此去,书信定应稀。

D、满酌劝僮仆,好随郎马蹄。

春风慎行李,莫上白铜(革是)。

(2002年春季)阅读下面一首宋诗,完成第19--20题:

村行王禹偁

马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?

村桥原树似吾乡。

19、对这首诗的赏析,不恰当的一项是

A.首联照应题目,点明地点和时令,写出了诗人信马徐行、观赏山野景色的悠然兴致。

B.第二联上下句构成对比,生动地表现出山中有时喧响有时静穆的景象。

C.第三联以"胭脂"和"白雪"为喻,形象地描绘出山村绚丽多彩的秋景。

D.最后两句设为问答,抒发了诗人由外界景物所触发的浓浓的思乡之情。

20、对这首诗的分析,最恰当的一项是

A.全诗抒发的是诗人观赏山野景色时悠然自得的心情。

B.诗的主旨是表达诗人对美丽幽静山村的由衷赞美与向往。

C.全诗情景交融,诗人思乡的惆怅心情已经渗透在前面的景物描写之中。

D.诗中通过情绪的陡然转折,表现了诗人深藏于内心、随时会被触发的怀乡之情。

28首唐宋名词赏析

(一)

菩萨蛮①

【唐】李白

平林漠漠烟如织,寒山一带伤心碧。

暝色入高楼,有人楼上愁。

王阶空伫立,宿鸟归飞急。

何处是归程,长亭更短亭。

【作者】701-762,字太白,号青莲居士,绵州(今属四川江油)人。

唐玄宗时供奉翰林。

后赐金放还,漫游各地。

安史乱中,曾入永王璘府,因璘败而以“附逆”罪流放夜郎,中途遇赦东还,晚年飘泊东南一带,卒于当涂(今属安徽)。

其诗与杜甫并为唐一代之冠,享誉甚隆。

宋本《李太白集》不载其词。

《尊前集》收录“李白词”十二首,然颇多伪托。

【注释】①近水杨宁益《零墨新笺》考证《菩萨蛮》为古缅甸曲调,唐玄宗时传入中国,列于教坊曲。

变调,四十四字,两仄韵,两平韵。

【品评】宋初《尊前集》及稍后的文学《湘山野录》、杨绘《时贤本事曲子集》,都载有传为李白所作的这首《菩萨蛮》。

黄昇《唐宋诸贤绝妙词选》且将此词推为“百代词典之祖”。

然自明胡应麟以来,不断有人提出质疑,认为它是晚唐五代人作而托李白的。

这场争议至今仍继续。

这是一首怀人词,写思妇盼望远方行人久候而不归的心情。

开头两句为远景。

高楼极目,平林秋山,横亘天末,凝望之际,不觉日暮。

“烟如织”是说暮烟浓密,“伤心碧”是说山色转深。

王建《江陵使至汝州》诗:

“日暮数峰青似染,商人说是汝州山”。

薛涛《题竹郎庙》诗:

“竹郎庙前多古木,夕阳沉沉山更绿。

”多言晚山之青,可以参看。

这两句全从登楼望远的思妇眼中写出,主观色彩很重,而行人之远与伫望之深,尽在其中。

“暝色”两句为近景,用一“入”字由远而近,从全景式的平林远山拉到楼头思妇的特写镜头,突出了“有人楼上愁”的人物主体,层次井然。

下片玉阶伫立仰见飞鸟,与上片登楼远望俯眺平楚,所见不同,思念之情则一。

“宿鸟归飞急”还意在反衬行

人滞留他乡,未免恋恋不返。

末句计归程以卜归期。

庚信《哀江南赋》有“十里五里,长亭短亭”之语。

词中着一“更”字加强了连续不断的以至无穷无尽的印象。

征途上无数长亭短亭,不但说明归程遥远,同时也说明归期无望,以与过片“空伫立”之“空”字相应。

如此日日空候,思妇的离愁也就永无穷尽了。

结句不怨行人忘返,却愁道路几千,归程迢递,不露哀怨,语甚酝藉。

韩元吉《念奴娇》词云,“尊前谁唱新词,平林真有恨,寒烟如织。

”可见南宋初这首《菩萨蛮》犹传唱不绝。

-------------------------------------------------------------------------------------

渔歌子①

【唐】张志和

西塞山前白鹭飞,②桃花流水鳜鱼肥。

③青箬笠,④绿蓑衣,斜风细雨不须归。

【作者】本名龟龄,字子同,金华(今属浙江)人。

生卒年不详。

唐肃宗时待诏翰林。

后因事被贬,绝意仕进,隐居江湖间。

自号玄真子,又号烟波钓徒。

著书亦名《玄真子》。

【注释】①此调原为唐教坊曲,又名《渔父》。

分单调、双调二体。

单调二十七字,平韵,以张氏此调最为著名。

双调,五十字,仄韵。

②西塞山:

即道士矶,在湖北大冶县长江边。

③鳜(音贵)鱼:

俗称“鯚花鱼”、“桂鱼”。

④箬笠:

用竹篾编成的斗笠。

【品评】此词在秀丽的水乡风光和理想化的渔人生活中,寄托了作者爱自由、爱自然的情怀。

词中更吸引我们的不是一蓑风雨,从容自适的渔父,而是江乡二月桃花汛期间春江水涨、烟雨迷蒙的图景。

雨中青山,江上渔舟,天空白鹭,两岸红桃,色泽鲜明但又显得柔和,气氛宁静但又充满活力。

而这既体现了作者的艺术匠心,也反映了他高远、冲澹、悠然脱俗的意趣。

此词吟成后,不仅一时唱和者甚众,而且还流播海外,为东邻日本的汉诗作者开启了填词门径,嵯峨天皇的《渔歌子》五首及其臣僚的奉和之作七首,即以此词为蓝本改制而成。

又,旧注都以西塞山在湖州,恐非是。

张氏《渔歌子》词共五首,分咏西塞山、钓台、松江、雪溪、青草湖,泛言江湖渔钓之乐,其地都不在湖州。

当依陆游《入蜀记》所说,西塞山即鄂州的道士矶:

“矶一名西塞山,即玄真子《渔父辞》所谓‘西塞山前白鹭风’者。

”苏轼谪居黄州时,曾游其地,有云:

“元真语极清丽,恨其曲度不传,加其语以《浣溪沙》歌之。

”(徐俯《鹧鸪天》词跋,见《乐府雅词》卷中)苏轼《浣溪沙》词:

“西塞山前白鹭飞,散花洲外片帆微。

”散花洲即在长江之中,与西塞山相对。

徐俯《鹧鸪天》词:

“西塞山前白鹭飞,桃花流水镢鱼肥。

朝廷若觅元真子,晴在长江理钓丝。

”亦以西塞山在长江边。

-------------------------------------------------------------------------------------

忆江南①

【唐】白居易

江南好,风景旧曾谙。

②日出江花红胜火,春来江水绿如蓝,③能不忆江南。

【作者】772-846,字乐天,太原(今属山西)人。

唐德宗朝进士,元和三年(808)拜左拾遗,后贬江州(今属江西)司马,移忠州(今属四川)刺史,又为苏州(今属江苏)、同州(今属陕西大荔)刺史。

晚居洛阳,自号醉吟先生、香山居士。

其诗政治倾向鲜明,重讽喻,尚坦易,为中唐大家。

也是早期词人中的佼佼者,所作对后世影响甚大。

【注释】①据《乐府杂录》,此词又名《谢秋娘》,系唐李德裕为亡姬谢秋娘作。

又名《望江南》、《梦江南》等。

分单调、双调两体。

单调二十七字,双凋五十四字,皆平韵。

②谙(音安):

熟悉。

③蓝:

蓝草,其叶可制青绿染料。

【品评】此词写江南春色,首句“江南好”,以一个既浅切又圆活的“好”字,摄尽江南春色的种种佳处,而作者的赞颂之意与向往之情也尽寓其中。

同时,唯因“好”之已甚,方能“忆”之不休,因此,此句又已暗逗结句“能不忆江南”,并与之相关阖。

次句“风景旧曾谙”,点明江南风景之“好”,并非得之传闻,而是作者出牧杭州时的亲身体验与亲身感受。

这就既落实了“好”字,又照应了“忆”字,不失为勾通一篇意脉的精彩笔墨。

三、四两句对江南之“好”进行形象化的演绎,突出渲染江花、江水红绿相映的明艳色彩,给人以光彩夺目的强烈印象。

其中,既有同色间的相互烘托,又有异色间的相互映衬,充分显示了作者善于着色的技巧。

篇末,以“能不忆江南”收束全词,既托出身在洛阳的作者对江南春色的无限赞叹与怀念,又造成一种悠远而又深长的韵味,把读者带入余情摇漾的境界中。

-------------------------------------------------------------------------------------

虞美人①

【南唐】李煜

春花秋月何时了,②往事知多少。

小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。

雕阑玉砌应犹在,③只是朱颜改。

④问君能有几多愁,⑤恰是一江春水向东流。

【作者】937-978,初名从嘉,字重光,号钟隐。

李璟第六子,961年嗣位,史称南唐后主。

即位后对宋称臣纳贡,以求偏安一方。

生活上则穷奢极欲。

975年,宋军破金陵,他肉袒出降,虽封作违侯命,实已沦为阶下囚。

太平兴国三年七月卒。

据宋人王至《默记》,盖为宋太宗赐牵机药所毒毙。

他精于书画,谙于音律,工于诗文,词尤为五代之冠。

前期词多写宫廷享乐生活,风格柔靡;后期词反映亡国之痛,题材扩大,意境深远,感情真挚,语言清新,极富艺术感染力。

后人将他与李璟作品合辑为《南唐二主词》。

【注释】①此调原为唐教坊曲,初咏项羽宠姬虞美人,因以为名。

又名《一江春水》、《玉壶水》、《巫山十二峰》等。

双调,五十六字,上下片各四句,皆为两仄韵转两平韵。

②了:

了结,完结。

③砌:

台阶。

雕阑玉砌:

指远在金陵的南唐故宫。

应犹:

一作“依然”。

④朱颜改:

指所怀念的人已衰老。

⑤君:

作者自称。

能:

或作“都”、“那”、“还”、“却”。

【品评】此词大约作于李煜归宋后的第三年。

词中流露了不加掩饰的故国之思,据说是促使宋太宗下令毒死李煜的原因之一。

那么,它等于是李煜的绝命词了。

全词以问起,以答结;由问天、问人而到自问,通过凄楚中不无激越的音调和曲折回旋、流走自如的艺术结构,使作者沛然莫御的愁思贯穿始终,形成沁人心脾的美感效应。

诚然,李煜的故国之思也许并不值得同情,他所眷念的往事离不开“雕栏玉砌”的帝王生活和朝暮私情的宫闱秘事。

但这首脍炙人口的名作,在艺术上确有独到之处:

“春花秋月”人多以美好,作者却殷切企盼它早日“了”却;小楼“东风”带来春天的信息,却反而引起作者“不堪回首”的嗟叹,因为它们都勾发了作者物是人非的枨触,跌衬出他的囚居异邦之愁,用以描写由珠围翠绕,烹金馔玉的江南国主一变而为长歌当哭的阶下囚的作者的心境,是真切而又深刻的。

结句“一江春水向东流”,是以水喻愁的名句,含蓄地显示出愁思的长流不断,无穷无尽。

同它相比,刘禹锡的《竹枝调》“水流无限似侬愁”,稍嫌直率,而秦观《江城子》“便作春江都是泪,流不尽,许多愁”,则又说得过尽,反而削弱了感人的力量。

可以说,李煜此词所以能引起广泛的共鸣,在很大程度上,正有赖于结句以富有感染力和向征性的比喻,将愁思写得既形象化,又抽象化:

作者并没有明确写出其愁思的真实内涵——怀念昔日纸醉金迷的享乐生活,而仅仅展示了它的外部形态——“恰似一江春水向东流。

这样人们就很容易从中取得某种心灵上的呼应,并借用它来抒发自已类似的情感。

因为人们的愁思虽然内涵各异,却都可以具有“恰似一江春水向东流”那样的外部形态。

由于“形象往往大于思想”,李煜此词便能在广泛的范围内产生共鸣而得以千古传诵了。

-------------------------------------------------------------------------------------

浪淘沙①

【南唐】李煜

帘外雨潺潺,②春意阑珊。

③罗衾不耐五更寒。

④梦里不知身是客,⑤一晌贪欢。

⑥独自莫凭栏,无限江山,别时容易见时难。

流水落花春去也,天上人间。

【作者】937-978,初名从嘉,字重光,号钟隐。

李璟第六子,961年嗣位,史称南唐后主。

即位后对宋称臣纳贡,以求偏安一方。

生活上则穷奢极欲。

975年,宋军破金陵,他肉袒出降,虽封作违侯命,实已沦为阶下囚。

太平兴国三年七月卒。

据宋人王至《默记》,盖为宋太宗赐牵机药所毒毙。

他精于书画,谙于音律,工于诗文,词尤为五代之冠。

前期词多写宫廷享乐生活,风格柔靡;后期词反映亡国之痛,题材扩大,意境深远,感情真挚,语言清新,极富艺术感染力。

后人将他与李璟的作品合辑为《南唐二主词》。

【注释】①此词原为唐教坊曲,又名《浪淘沙令》、《卖花声》等。

唐人多用七言绝句入曲,南唐李煜始演为长短句。

双调,五十四字(宋人有稍作增减者),平韵,此调又由柳永、周邦彦演为长调《浪淘沙漫》,是别格。

②潺潺:

形容雨声。

③阑珊:

衰残。

一作“将阑”。

④罗衾(音亲):

绸被子。

不耐:

受不了。

一作“不暖”。

⑤身是客:

指被拘汴京,形同囚徒。

⑥一晌(音赏):

一会儿,片刻。

贪欢:

指贪恋梦境中的欢乐。

【品评】此词上片用倒叙手法,帘外雨,五更寒,是梦后事;忘却身份,一晌贪欢,是梦中事。

潺潺春雨和阵阵春寒,惊醒残梦,使抒情主人公回到了真实人生的凄凉景况中来。

梦中梦后,实际上是今昔之比。

李煜《菩萨蛮》词有句:

“故国梦重归,觉来双泪垂”。

所写情事与此差同。

但《菩萨蛮》写得直率,此词则婉转曲折。

词中的自然环境和身心感受,更多象征性,也更有典型性。

下片首句“独自莫凭栏”的“莫”字,有入声与去声(暮)两种读法。

作“莫凭栏”,是因凭栏而见故国江山,将引起无限伤感,作“暮凭栏”,是晚眺江山遥远,深感“别时容易见时难”。

两说都可通。

“流水落花春去也”,与上片“春意阑珊”相呼应,同时也暗喻来日无多,不久于人世。

“天上人间”句,颇感迷离恍惚,众说纷纭。

其实语出白居易《长恨歌》:

“但教心似金钿坚,天上人间会相见。

”“天上人间”,本是一个专属名词,并非天上与人间并列。

李煜用在这里,似指自已的最后归宿。

应当指出,李煜词的抒情特色,就是善于从生活实感出发,抒写自已人生经历中的真切感受,自然明净,含蓄深沉。

这对抒情诗来说,原是不假外求的最为本色的东西。

因此他的词无论伤春伤别,还是心怀故国,都写得哀感动人。

同时,李煜又善于把自已的生活感受,同高度的艺术概括力结合起来。

身为亡国之君的李煜,在词中很少作帝王家语,倒是以近乎普通人的身份,诉说自已的不幸和哀苦。

这些词就具有了可与人们感情上相互沟通、唤起共鸣的因素。

《虞美人》(春花秋月何时了)如此,此词亦复如此。

即以“别时容易见时难”而言,便是人们在生活中通常会经历到是一种人生体验。

与其说它是帝王之伤别,无宁说它概括了离别中的人们的普遍遭遇。

李煜词大多是四五十字的小令,调短字少,然包孕极富,寄慨极深,没有高度的艺术概括力是做不到的。

-------------------------------------------------------------------------------------

相见欢①

【南唐】李煜

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

②剪不断,理还乱,是离愁,③别是一般滋味在心头。

④

【作者】937-978,初名从嘉,字重光,号钟隐。

李璟第六子,961年嗣位,史称