精品高中历史 第四单元 第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展学案 岳麓版必修2.docx

《精品高中历史 第四单元 第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展学案 岳麓版必修2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品高中历史 第四单元 第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展学案 岳麓版必修2.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

精品高中历史第四单元第18课中国社会主义经济建设的曲折发展学案岳麓版必修2

第18课 中国社会主义经济建设的曲折发展

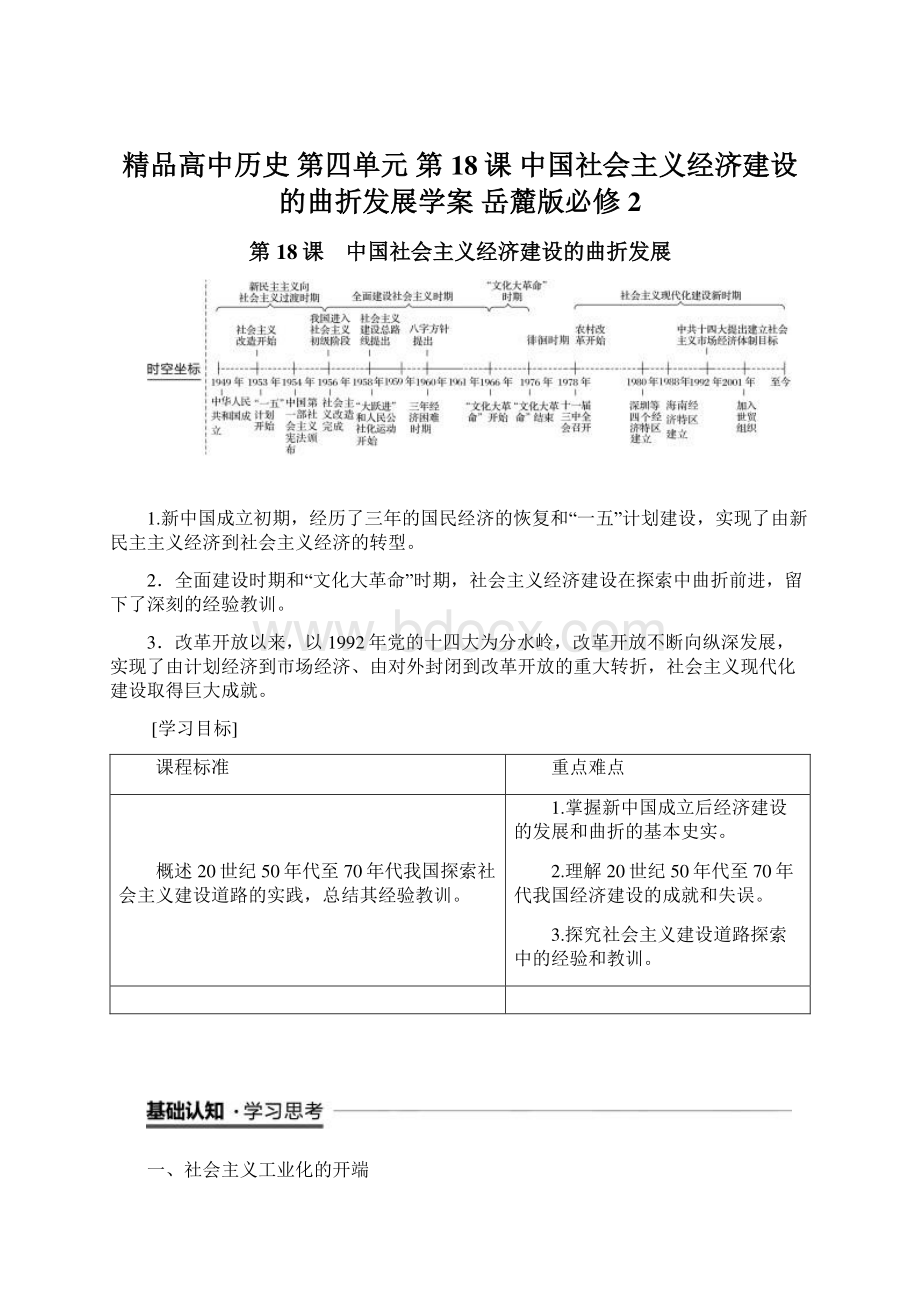

1.新中国成立初期,经历了三年的国民经济的恢复和“一五”计划建设,实现了由新民主主义经济到社会主义经济的转型。

2.全面建设时期和“文化大革命”时期,社会主义经济建设在探索中曲折前进,留下了深刻的经验教训。

3.改革开放以来,以1992年党的十四大为分水岭,改革开放不断向纵深发展,实现了由计划经济到市场经济、由对外封闭到改革开放的重大转折,社会主义现代化建设取得巨大成就。

[学习目标]

课程标准

重点难点

概述20世纪50年代至70年代我国探索社会主义建设道路的实践,总结其经验教训。

1.掌握新中国成立后经济建设的发展和曲折的基本史实。

2.理解20世纪50年代至70年代我国经济建设的成就和失误。

3.探究社会主义建设道路探索中的经验和教训。

一、社会主义工业化的开端

1.条件

(1)1952年底,国民经济形势基本好转,工业化建设提上日程。

(2)1953年,在过渡时期总路线中提出社会主义工业化的主张。

2.方针:

优先发展重工业,并强调要处理好重工业、轻工业和农业之间的关系。

3.实施:

1953年,国家开始实施“一五”计划。

4.成就

(1)到1957年底,初步建立了独立的工业体系。

(2)初步形成了合理的工业布局。

(3)社会主义工业化由此全面展开。

[思维点拨]

“一五”计划以总路线的精神为指导,包括工业化和社会主义改造两大任务,而且以工业化为目标,以社会主义改造为主要手段,体现了发展生产力和变革生产关系的有机统一。

[易混易错]

1957年,第一个五年计划超额完成,但是并不等于中国实现了工业化。

通过第一个五年计划,我国开始改变工业落后的面貌,由于我国的特殊国情,工业化是一个漫长的过程。

二、社会主义三大改造

1.目的:

适应国家工业化的要求,早日建成社会主义。

2.过程

(1)农业

①初级农业生产合作社:

1953年,全国各地普遍试办以土地入股、统一经营为特征的初级农业生产合作社。

②高级农业合作社:

1955年,颁布《关于农业合作化问题的决议》。

(2)手工业

①1953年,开始从供销方面入手,逐步按行业分期、分批、分片改造。

②后来,改变为一次性合作化的办法。

(3)资本主义工商业

①采取利用、限制和改造的策略,将其纳入国家资本主义轨道。

②1953年底,实行个别企业的公私合营。

③1956年,实行全行业公私合营。

3.结果:

1956年底,社会主义改造基本完成。

4.意义:

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路。

[图解识记]

社会主义工业化开端和三大改造

三、经济建设的成就与教训

1.中共“八大”(1956年)

(1)内容

①基本形势:

社会主义制度在中国已经基本建立。

②主要矛盾:

人民对于先进的工业国的要求同落后的农业国之间的矛盾,人民对于经济文化迅速发展的需要同当前的经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

③主要任务:

把中国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。

(2)意义:

在“八大”路线的指引下,社会主义经济建设蓬勃开展起来。

2.“左”倾错误发展

(1)原因:

中央领导人片面追求经济建设中的高速度。

(2)表现

①总路线:

1958年提出社会主义建设总路线。

②“大跃进”:

以大炼钢铁为中心。

③人民公社化运动:

以“一大二公”为特点,即合作社的规模大,公有化程度高。

(3)危害

①以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的“左”倾错误迅速发展。

②国民经济和生态环境遭到严重破坏。

③人民公社化运动不适合农村生产力的实际发展水平,生产效率低下,严重挫伤农民的生产积极性。

3.国民经济的调整

(1)原因:

1959~1961年连续三年的严重经济困难。

(2)内容:

1960年冬,党中央提出“调整、巩固、充实、提高”的方针。

(3)到1962年底,国民经济形势开始好转,城乡人民生活有所改善。

4.“文化大革命”(1966~1976年)对国民经济造成严重破坏。

[易混易错]

“大跃进”和人民公社化运动的不同

(1)“大跃进”运动涉及生产力方面,人民公社化运动涉及生产关系方面。

(2)“大跃进”运动片面扩大生产规模,追求生产建设的高速度,违背了客观经济规律。

(3)人民公社化运动不顾生产力的实际水平,片面变革生产关系,违背了生产力决定生产关系的原理。

[思维点拨]

八字方针的提出是应对困难的及时调整,有一定成效,但并未从根本上纠正“左”倾错误,“文化大革命”爆发就是体现。

主题一 社会主义建设的起步

1.“一五”计划

材料 ①集中主要力量进行以苏联帮助我国设计的156个建设单位为中心的工业建设。

②发展部分集体所有制的农业生产合作社,并发展手工业生产合作社,把资本主义工商业分别纳入各种形式的国家资本主义轨道。

——李富春《关于发展国民经济第一个五年计划的报告》

材料中①是指进行工业化建设,②是指对生产资料的社会主义改造。

材料说明“一五”计划的任务有何特点?

提示 材料反映出“一五”计划不仅集中力量进行工业化建设,还同时进行生产资料的改造,发展公有制经济。

(发展生产力与变革生产关系同时并举)

2.三大改造

材料

由材料可以看出1952年底的非公有制经济到1956年基本消失,公有制经济占绝对优势地位。

材料中的两幅图片说明了什么问题?

对中国有何重要影响?

提示 问题:

中华人民共和国成立初期的多种所有制形式,经过社会主义三大改造,生产资料私有制变为社会主义公有制。

影响:

标志着社会主义计划经济在中国基本建立起来。

社会主义工业化与社会主义改造的关系

(1)工业化是保证社会主义完全胜利的经济前提,也是进行三大改造的基础。

(2)三大改造是建设社会主义经济制度的重大步骤,也是

实行工业化的必要条件。

两者是变革生产关系和发展生产力的有机统一,被喻为“一体两翼”。

(3)社会主义工业化的实质是发展生产力;社会主义改造的实质是变革生产关系。

社会主义计划经济在中国基本确立,为中国社会主义工业化的发展开辟了道路;社会主义制度基本建立起来,我国进入社会主义初级阶段。

主题二 社会主义建设的探索与失误

1.中共“八大”

材料 有可能调整发展我国的生产力……也必须估计到当前经济上、财政上、技术上和力量上的客观限制,估计到保持后备力量的必要性,而不应当脱离经济发展和正常比例……就是要随时注意防止和纠正右倾保守的或“左”倾冒险的倾向,积极而又稳妥可靠地推进国民经济的发展。

——《中国共产党第八次全国代表大会文件》

材料中的划线句子表明中共“八大”的路线方针是正确的,是社会主义建设的正确探索。

根据材料,中共“八大”提出了怎样的经济发展主张?

你怎样认识?

提示 主张:

防止和纠正右倾保守的或“左”倾冒险的倾向,坚持实事求是,积极稳妥地发展国民经济。

认识:

为我国经济建设指明了正确方向。

2.“大跃进”和人民公社化运动

材料一 打开最近各地的报纸,革命的干劲洋溢在字里行间。

农村……城市中……一而再、再而三地①突破原订的计划指标。

——1958年2月3日《人民日报》社论

材料二 组织军事化、行动战斗化、生活集体化成为群众性的行动,进一步提高了五亿农民的共产主义觉悟;②公共食堂、幼儿园……红专学校等,把农民引向了更幸福的集体生活。

——1958年4月3日《人民日报》社论

①说明中国当时的经济建设出现了冒进倾向。

②说明集体化被明显夸大了。

材料一说明“大跃进”有哪些危害?

材料二体现了人民公社化运动的什么特点?

实质如何?

提示 危害:

片面追求工农业生产的高速度、高指标,违背了客观经济规律。

特点:

“一大二公”。

实质:

违背了生产力决定生产关系的原理。

社会主义建设探索中的“左”倾错误及其教训

事件

特征

影响

教训

社会主义建设总路线

多快好省

片面追求经济建设的高速度

(1)现代化建设必须从中国的实际出发;

(2)要以经济建设为中心,把发展生产力放在首位;(3)经济建设要遵循客观规律,不能盲目求快;(4)要坚持民主集中制原则,发扬党内民主,坚持群众路线

“大跃进”

大炼钢铁

国民经济比例严重失调,生态环境严重破坏

人民公社化运动

“一大二公”

严重挫伤了人民群众的生产积极性

“文化大革命”

以阶级斗争为纲

国民经济受到严重影响

一、全面认识“一五”计划

1.特点

(1)改造与建设并举(或变革生产关系与发展生产力并举)。

(2)工业化建设与提高人民生活水平并举。

(3)优先发展重工业,并强调处理好重工业、轻工业和农业之间的关系。

(4)渐进性和长期性。

(5)一体(主体:

工业化)两翼(对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造),相辅相成。

2.实质:

既是我国有计划的经济建设和社会主义工业化的起步,又是国家对生产资料私有制进行社会主义改造的开始。

3.成因

(1)从历史原因看,我国重工业基础差,底子薄。

(2)从现实的需要看,我国处于帝国主义的军事包围之中,发展重工业有助于增强综合国力,尤其是增强国防实力。

(3)从世界经济发展的经验看,优先发展重工业的国家,工业化的速度都比较快。

社会主义苏联迅速实现工业化的经验中,也是采取了优先发展重工业的策略。

(4)从各行业关系看,重工业的发展有助于推动轻工业和农业的发展。

二、社会主义建设的核心问题及出现失误的原因

1.核心问题

(1)社会主义经济建设的规模、速度与比例问题,即社会主义建设的指导方针问题。

(2)社会主义条件下的阶级斗争问题,也就是如何认识社会主义制度建成后国内的主要矛盾问题。

2.失误原因

(1)客观原因:

中共对中国社会主义建设的认识需要一个过程。

(2)主观原因:

党和广大人民群众忽视了客观经济规律,没有正确认识和处理“左”倾错误,致使“左”倾错误影响经济建设。

1.(2018·北京高一检测)“过渡时期”是中国共产党领导中国革命和建设过程中的一个重要阶段,“过渡时期”是指( )

A.1919~1949年的新民主主义革命时期

B.1949~1953年的国民经济恢复时期

C.1953~1956年的社会主义改造时期

D.1949~1956年向社会主义过渡时期

答案 D

解析 “过渡时期”是指由新民主主义革命向社会主义过渡时期,即1949~1956年,D项符合题意。

2.(2018·太原高一检测)1953年2月,中央的一份文件指出:

“要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’。

”在这里,“组织起来”指的是( )

A.建立合作社B.实行计划经济

C.推行公私合营D.开展生产互助

答案 A

解析 根据材料“要使国家得到比现在多得多的商品粮及其他工业原料,同时也能提高农民的购买力,使国家的工业品得到广大的市场,就必须提倡‘组织起来’”可知论述的是农业农民问题,“组织起来”就是学习苏联走农业集体化道路,建立合作社,故A正确。

3.1956年7月,长春第一汽车制造厂生产的第一批国产解放牌载货汽车出厂,鼓舞了中国人民的建设热情。

这一成就的取得是由于( )

A.“一五”计划的实行

B.中共“八大”方针的指导

C.“大跃进”运动的开展

D.“调整、巩固、充实、提高”方针的提出

答案 A

解析 “一五”计划的实行是在1953~1957年;中共“八大”是在1956年9月;“大跃进”运动的开展是在1958年;“调整、巩固、充实、提高”方针的提出是在1960年,A符合题意。

4.下图为新中国某一历史时期工农业总产值变化图,从中可以看出( )

A.“一五”计划开局之年农业总产值呈现明显下降趋势

B.“三大改造”期间的工业总产值始终不及农业总产值

C.“大跃进”、人民公社化运动使农业总产值进一步下降

D.20世纪50年代我国国民经济呈现持续健康发展趋势

答案 C

解析 根据所学,1958年我国开始发起“大跃进”和人民公社化运动,结合变化图可以看出,农业总产值不断下降,故C项正确。

5.(2018·柳州高一检测)下列关于新中国经济建设的表述,正确的是( )

A.新中国成立,标志着我国正式进入社会主义阶段

B.“大跃进”期间,国民经济协调发展

C.20世纪50~70年代,经济建设在曲折中前进

D.新时期,经济体制改革首先从城市取得突破

答案 C

解析 结合所学可知,标志着我国正式进入社会主义阶段的是三大改造的完成,故A项错误。

“大跃进”使得国民经济比例严重失调,故B项错误。

20世纪50~70年代,经济建设在曲折中前进,既有成功,也有失误,故C项正确。

新时期,经济体制改革首先从农村进行并取得突破,故D项错误。

6.阅读下列材料,回答问题。

材料一 《人民日报》连续发表《人有多大胆,地有多大产》《小麦亩产12万公斤》《皮棉亩产5000斤》和《一棵白菜500斤》等文章。

材料二 “大跃进”时期的宣传漫画。

材料三 1966~1968年的国民经济状况。

(部分)

年份

工业总产值

比上年

国家财政总收入

比上年

1966年

2534亿元

+317.3%

558.7亿元

+24.4%

1967年

2104.5亿元

-10%

419.4亿元

-24%

1968年

2015.3亿元

-4.2%

361.3亿元

-13.9%

(1)上述材料所示现象出现的根源是什么?

结合材料说明对中国社会主义经济发展所造成的危害。

(2)材料一、二涉及了哪一重大历史事件?

试作简要评价。

(3)针对材料三所示问题,党和政府进行了哪些努力?

答案

(1)根源:

全面建设社会主义时期政治路线、经济路线的“左”倾错误;“文化大革命”时期的极“左”错误。

危害:

造成国民经济比例严重失调和1959~1961年三年严重经济困难,给我国国民经济造成严重破坏。

(2)“大跃进”运动。

评价:

是党在探索中国社会主义建设道路过程中的一次严重失误。

(3)周恩来的调整,邓小平的全面整顿。

解析 第

(1)问阅读材料,分析出“左”倾错误是造成“大跃进”和国民经济下滑的原因,结合所学知识归纳出危害;第

(2)问观察图片,分析“大跃进”运动及评价;第(3)问根据时间可知为“文化大革命”时期,联系20世纪70年代初的调整措施进行回答。

[基础达标]

1.下列对于我国第一个五年计划关于“集中力量发展重工业”的方针的认识,不正确的是( )

A.有利于奠定国家工业化的基础

B.开始改变工业落后的面貌

C.有利于提高国家的国防能力

D.有利于新中国成立初期国民经济的恢复

答案 D

解析 我国第一个五年计划是在国民经济恢复的基础上进行的,故D项是“一五”计划实施的前提而不是影响。

2.(2017·天津学业水平测试)新中国成立后,鞍山钢铁公司三大工厂、长春第一汽车制造厂、沈阳机床厂和飞机制造厂等先后建成投产。

这些成就的取得是在( )

A.第一个五年计划期间B.“大跃进”时期

C.“文化大革命”时期D.改革开放初期

答案 A

解析 材料中的成就都是“一五”计划的重大成果。

3.周恩来在政协某次会议上指出:

“由新民主主义到社会主义虽然是一场革命,但可以采取逐步的和平转变的办法,而不是在一天早晨突然宣布实行社会主义。

”这里“逐步的和平转变的办法”是指( )

A.建立国家工业化基础

B.发展农业、轻工业,更多利用沿海工业

C.改革首先在农村取得突破性进展,进而转向城市

D.对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

答案 D

解析 据所学知识可知材料中的“逐步的和平转变的办法”是指中华人民共和国成立后的过渡时期,建立社会主义基本经济制度的办法,即对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,故选D。

4.下边是1957年刊出的新闻漫画“特快列车”。

其折射的历史是( )

A.土地革命的开展B.国民经济的恢复

C.三大改造的完成D.工业建设的起步

答案 C

解析 从列车上的标语“公私合营”“合作化”和站牌“社会主义”可知。

5.(2018·唐山高一检测)1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

这表明( )

A.经济结构发生重大变化

B.中国的社会主义建设由此起步

C.民主革命实现完全胜利

D.“一五”计划的任务提前完成

答案 A

解析 据材料“1956年底,中国基本完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”可知经济结构发生重大变化,故A正确。

6.“大会正确地分析了社会主义改造基本完成以后,中国阶级关系和国内主要矛盾的变化,同时大会作出了党和国家的工作重点必须转移到社会主义建设上来的重大战略决策。

”文中的“大会”指的是( )

A.第一届政治协商会议

B.中共“八大”

C.十一届三中全会

D.十二届三中全会

答案 B

解析 中共“八大”召开于1956年,此时社会主义改造即将完成,大会正确分析了中国阶级关系和国内主要矛盾的变化,提出全党和全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力,故B项正确。

7.下面是新中国某一历史时期的宣传画,它反映的重大历史事件是( )

A.“一五”计划B.三大改造

C.“大跃进”D.人民公社化运动

答案 C

解析 宣传画强调“不到十五年,就要超过英国”体现了“大跃进”时期的“高指标”“瞎指挥”“浮夸风”的特征,C项符合题意。

8.(2017·山西学业水平测试)下图是一幅出现在20世纪50年代末期的宣传画,该画直接反映出我国当时( )

一个萝卜千斤重,

两头毛驴拉不动

A.土地改革已经完成B.“一五”建设成就显著

C.农业领域浮夸风盛行D.乡镇企业普遍建立

答案 C

解析 根据材料信息“20世纪50年代末期”“一个萝卜千斤重,两条毛驴拉不动”可知当时农业领域浮夸风盛行,故C项正确。

9.1961年,中共中央起草颁布了《农村人民公社工作条例(草案)》,取消了农村部分供给制和公共食堂。

这说明( )

A.由于物资匮乏,生活必需品要凭票供应

B.中共中央纠正农村工作中“左”的错误

C.中国经济体制改革首先在农村全面展开

D.为调整国民经济取消了人民公社体制

答案 B

解析 材料中1961年中共中央取消农村部分供给制和公共食堂说明中共中央在进行农村经济政策的调整,纠正农村工作中“左”的错误,故B项正确。

10.“大跃进”运动在建设上追求大规模、高速度,提出了名目繁多的全党“大办”“特办”的口号,如全党全民大炼钢铁、大办铁路、大办万头猪场等。

对此解读正确的是( )

A.吸取了苏联建设教训B.符合中国实际情况

C.忽视了客观经济规律D.滋长了右倾错误

答案 C

解析 “大跃进”是“左”倾错误发展的结果,盲目追求高指标、高速度,忽视了客观经济规律。

[能力提升]

11.(2018·石家庄高一检测)“改变了近千年来小农经济在我国的主导地位,实现了农村土地经营管理体制的历史性变革。

”这场运动( )

A.实现了平均地权的民生主义

B.彻底废除了封建土地所有制

C.推动了新中国工业化的发展

D.极大挫伤了农民生产积极性

答案 C

解析 从“改变了近千年来小农经济……的历史性变革”可以看出是过渡时期对农业实行改造,建立农业合作社,土地从私有变为公有。

对农业的改造有力地支持了新中国的工业建设,奠定了物质基础,故C项正确。

12.(2017·福州期末)“一五”期间,“坚决优先保证工业不在1949年以前建立起工业的沿海城市发展,而是面向华北、西北和华中的新工业中心”,大部分工厂“都建在离开沿海省份的城市,如湖北的武汉、内蒙古的包头、吉林的长春和四川的成都”。

这说明“一五”计划( )

A.优化工业分布格局B.强调优先发展重工业

C.奠定了工业化基础D.改变了工业落后面貌

答案 A

解析 根据材料“不在1949年以前建立起工业的沿海城市发展,而是面向华北、西北和华中的新工业中心”,大部分工厂“都建在离开沿海省份的城市”,可知主要是在工业布局方面的调整,故A项正确。

13.20世纪六七十年代,我国一些农村地区吹哨上工,当时出现“头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃”的现象。

这一顺口溜反映的实质问题是( )

A.农村的生产关系中出现了不适应生产力发展水平的环节

B.体现了社会主义制度的优越性

C.经济建设的速度超越了客观规律

D.这是由社会主义向共产主义过渡的最好形式

答案 A

解析 抓住题干时间“20世纪六七十年代”,“吹哨上工”反映了一些农村的农民劳动生产积极性不高,这表明农村的生产关系中出现了不适应生产力发展水平的环节。

14.阅读下列国民经济发展统计表,对其解读正确的是( )

时间

农业

轻工业

重工业

在总产值中的比例

1957年

43.3%

31.2%

25.5%

1960年

21.8%

26.1%

52.1%

增长率

-22.8%

47%

223%

A.“一五”计划取得重大成就

B.国民经济比例严重失调

C.社会主义经济体系基本建立

D.人民公社化运动推动工业发展

答案 B

解析 三年经济困难中农业经济严重衰退、重工业过重、轻工业过轻,故B项正确。

15.1962年3月,周恩来在中央财经工作会议上针对当时的经济形势即兴作了一副对联:

上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批是“综合平衡”。

该对联出现的背景是( )

A.全国掀起“大跃进”的高潮

B.周恩来主持中央日常工作,着手恢复调整国民经济

C.中央纠正工作中“左”的错误,对国民经济进行调整

D.中共“八大”召开,提出尽快把我国由落后的农业国变成先进的工业国

答案 C

解析 本题材料提到1962年的一副对联,上联是“先抓吃穿用”,下联是“实现农轻重”,横批是“综合平衡”。

结合所学知识可知,中央纠正工作中“左”的错误,对国民经济进行调整,因此选C项。

A、B、D三项都不符合材料时间,排除。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一 1957年工农业产品产量

品种

1957年产量

比1952年增加

比旧中国最高年产量增加

粮

1.95亿吨

19%

30%

棉

164万吨

26%

93%

钢

535万吨

296%

580%

煤

1.3亿吨

96%

210%

电

193.4亿千瓦时

166%

320%

原油

146万吨

235%

—

材料二 下图是著名漫画家张乐平于1958年画的《跃!

跃!

跃!

》

材料三 1958年底,全国七十四万个农业合作社合并为二万六千个人民公社,全国农户的99%以上参加了公社。

……在全社范围内统一核算,统一分配……政府和公社还经常无偿地调用生产队的土地、物资和劳动力,甚至调用社员的房屋、家具。

——胡绳《中国共产党的七十年》

(1)根据材料一与当时的历史背景,指出中国社会主义工业化启动时的特点并分析其原因。

(2)材料二中的漫画反映了什么历史事件?

这一事件在工业领域出现了什么运动?

产生了什么影响?

(3)材料三反映了什么历史事件?

该事件对我国经济建设产生了什么影响?

答案

(1)特点:

优先发展重工业。

原因:

新中国成立初期重工业基础薄弱;新中国成立之初面临着帝国主义的军事威胁和经济封锁,经济和国防不能独立;借鉴苏联优先发展重工业的经验。

(2)历史事件:

开展“大跃进”运动。

运动:

在工业领域,全国