莲叶青青.docx

《莲叶青青.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《莲叶青青.docx(41页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

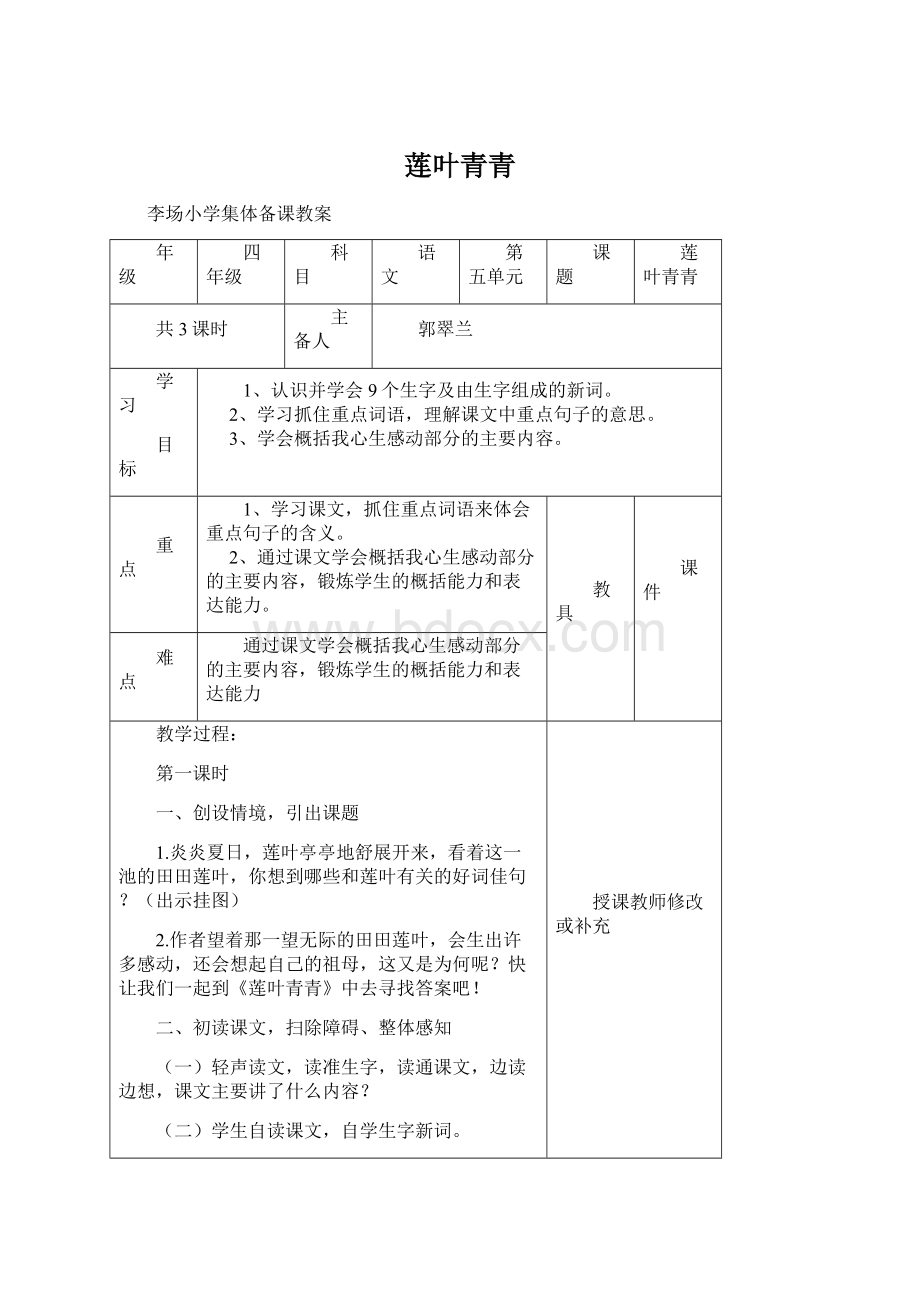

莲叶青青

李场小学集体备课教案

年级

四年级

科目

语文

第五单元

课题

莲叶青青

共3课时

主备人

郭翠兰

学习

目标

1、认识并学会9个生字及由生字组成的新词。

2、学习抓住重点词语,理解课文中重点句子的意思。

3、学会概括我心生感动部分的主要内容。

重点

1、学习课文,抓住重点词语来体会重点句子的含义。

2、通过课文学会概括我心生感动部分的主要内容,锻炼学生的概括能力和表达能力。

教具

课件

难点

通过课文学会概括我心生感动部分的主要内容,锻炼学生的概括能力和表达能力

教学过程:

第一课时

一、创设情境,引出课题

1.炎炎夏日,莲叶亭亭地舒展开来,看着这一池的田田莲叶,你想到哪些和莲叶有关的好词佳句?

(出示挂图)

2.作者望着那一望无际的田田莲叶,会生出许多感动,还会想起自己的祖母,这又是为何呢?

快让我们一起到《莲叶青青》中去寻找答案吧!

二、初读课文,扫除障碍、整体感知

(一)轻声读文,读准生字,读通课文,边读边想,课文主要讲了什么内容?

(二)学生自读课文,自学生字新词。

(三)检查自学效果。

1.指名读生字新词,正音。

xuán玄chuānɡ疮zhǒu肘niān蔫

2.引导学生联系上下文理解词语。

斑驳陆离:

形容色彩繁杂。

欣喜:

欢喜快乐。

不以为然:

不认为是对的,表示不同意(多含轻视意)

萧条:

寂寞冷落,毫无生气。

念念有词:

指人不停的自言自语。

3.指名分段读文,概括课文的主要内容。

三、质疑解难

1.自读全文。

找出不理解的问题。

2.学生交流,师生共同梳理归纳问题。

主要解决以下疑难:

(1)为什么看到一池莲叶,“我”就心生感动,想起了祖母?

(2)祖母为什么能毫不心疼地剪下那么心爱的荷叶?

(3)课题为什么以《莲叶青青》为名?

第二课时

一、、学习课文第一段。

1、指定小组朗读第一段。

2、自主学习第一段,并针对第一段提出质疑。

3、我喜欢莲叶吗?

你是从哪里体会到的呢?

(喜欢,我生出了许多感动,心里急急忙忙地寻找着合适的句子。

)

4、那么,为什么作者偏偏找不到自己要的诗句呢?

5、你知道我的心事是什么吗?

二、再读课文,加深对课文内容的理解。

三、精读课文,体会人与人之间的美好情感。

1、学习课文第2段。

讨论:

A祖母喜爱荷花吗?

你是从哪里体会出来的?

B找出课文中体现祖母让我吃惊的语句,谈自己的理解,并通过感情朗读表达出我的感受。

C看着祖母这样地照顾荷花,有什么感受?

并体会了什么?

D孩子们都很不以为然地看看祖母,祖母却是一脸欣喜,就像看一个新生的孙子。

分析这句子的修辞手法。

第三课时

一、学习课文第3段。

A出示提纲。

B让学生自学。

C反馈学习情况。

二、学习课文第4段。

A全班一起朗读第4段。

B你读懂了什么?

你理解最后一句话了吗?

三、总结全文。

四、布置作业。

板书设计:

17莲叶青青

下大工夫

爱惜莲叶 守、欣、喜

让、欣赏

祖母分享快乐

倒贴茶水

乐于助人 剪叶治疮

念念有词

授课教师修改或补充

教学反思:

李场小学集体备课教案

年级

四年级

科目

语文

第五单元

课题

萧山杨梅

共3课时

主备人

郭翠兰

学习

目标

1.指导学生有感情地朗读课文。

2.理解课文内容,体会课文字里行间流露出的师生互爱之情。

3.、鼓励学生课外阅读,拓宽知识面。

4、.会认“杭、咖、啡、籍、遨、兼”等6个生字,会写“杭、咖、啡、阅、籍、兼、蝉、初、库、沧”等10个生字。

掌握“杭州、咖啡、书籍、兼管、蝉鸣、初中、宝库、沧桑”等词语。

重点

指导学生有感情地朗读课文,体会课文字里行间流露出的师生互爱之情。

教具

课件

难点

了解课文重点语句的含义。

教学过程

第一课时

一、初读课文,扫除障碍

1.自己读课文,注意读准生字。

2.找学习伙伴互相读一遍课文,尽量把课文读通顺。

检查识字情况。

3.分节指名读课文,相机检查巩固生字、新词的读音。

[意在体现以学生为主体,放开手给学生自主学习的时间,整体感受课文。

]

二、质疑解难

1.简单介绍本文主人公——袁鹰。

他成长为作家,和他酷爱文学,从小大量阅读课外书有密切关系。

介绍“萧山杨梅”

2.借助查阅工具书,理解生字新词。

(1)组词:

籍()() 初()()

阅()() 兼()()

(2)理解词语:

遨游:

漫游,游历。

领略:

理解事物的情况,进而认识它的意义,或者辨别它的滋味。

惬意:

满意,称心,舒服。

沧桑:

沧海桑田的略语,比喻世事变化很大。

(3)指名学生分段朗读课文。

想想课文主要写了些什么内容?

——作者回忆他小学时代的一位语文老师指导学生课外阅读,关心、爱护学生的事,表达了作者对老师深切的怀念、感激之情。

三、浏览课文,观看插图,说说课文写了哪两件事?

1、注重鼓励我们课外阅读。

2、整理图书吃杨梅。

四、指导写字

1.投影出示生字词,自读,指名读。

2.观察生字字形,记忆字形:

“遨”:

敖+走之旁

“兼”:

笔画记忆

“初”:

衣补旁

3.指导写字:

“籍”:

上下结构,左下“耒”,右下“昔”

“兼”:

笔顺是先写两竖再写撇捺。

“初”注意部首

“沧”最后两笔是横折勾,竖弯勾

[教师在学生自学、互动的基础上给予辅导]

五、作业:

读一读“词语花篮”中的词语。

从课文中找出自己喜欢的词,写在空花篮上。

第二课时

一、导入课题:

出示杨梅图。

杨梅大家都吃过。

“在众多的杭州水果中,我常常想到萧山杨梅。

”

[板书:

萧山杨梅]齐读课题

“常常”还可以换成什么词语?

——经常、时常

[意在理解文中词语,丰富学生词语的积累,]

这是为什么呢?

打开书自读第一自然段。

——带来一丝温暖,想起一位老师。

让我们一起走近他,作者四年级时的语文金老师。

二、整体感知:

浏览全文,回忆课文主要写了金老师的哪些事?

——鼓励课外阅读;整理图书吃杨梅。

[板书:

鼓励课外阅读;整理图书吃杨梅]

[意在使学生理清文章脉络,并训练学生的概括能力]

三、学文探究:

1.自读第二自然段。

思考:

这是一位什么样的老师?

读读金老师的外貌。

——瘦瘦的脸和深咖啡色的中山服。

几十年了,至今记得,印象很深。

感觉金老师会比较严肃。

2.默读第三、四自然段。

我从金老师口中第一次听到“课外阅读”这四个字,养成了课外阅读的习惯,直到如今。

金老师是怎样鼓励指导我们课外阅读的?

——把课外阅读当语文作业布置;因人施教,个别辅导。

⑴金老师把我引到一个新奇的天地,让我结识了外国老师和小学生,又跟着冰心女士遨游天涯海角,去领略人间的喜怒哀乐……

理解词语:

一个新奇的天地;遨游天涯海角;领略人间的喜怒哀乐。

——金老师引导我们进入书籍的宝库,去探索世界,探索人生。

指导朗读。

看第一幅插图,想象我们读书时的心情读读这句话。

自读;指名读;评读。

从鼓励课外阅读这件事中,你感受到金老师是怎样一个人?

——关心学生。

[板书:

关心]

3.自读第五、六自然段。

在作者回忆整理图书吃杨梅这件事中,你认为哪些句子写得最好,反复读一读,想想体会到什么?

⑴校园十分安静,只有窗外的蝉鸣陪伴着我们默默地忙着。

理解词语:

“十分”“只有”结合上下文说说这两个词的意思。

你能用上这两个词说一句话吗?

指导朗读。

试着读一读体会在只有蝉鸣十分安静的校园中边整理图书边读书的感受。

⑵金老师望着那一大包深红色的杨梅,笑着说:

“吃吧,尽量吃吧,我们萧山杨梅最好吃!

”

理解词语:

“尽量”“最”这两个词什么意思?

你从中体会到什么?

——金老师善于赞赏学生付出的劳动,说明他尊重、爱护学生。

指导朗读。

读出金老师尊重、爱护学生的情感。

同桌互读;指名读。

⑶萧山杨梅,我们在杭州时年年都吃,惟有这一次吃得最开心,最惬意。

颗颗杨梅,又甜又有点酸,一直甜到心里,把嘴唇和舌头都染红了。

理解词语:

“又……又”“一直”“都”这些词语在句子中有什么作用?

——表面是说杨梅的好吃,更深的含义是金老师请我们吃杨梅这件事在我们心中留下了极为深刻的印象。

指导朗读。

看第二幅插图,想象我们吃杨梅时的那种惬意的心情读读这句话。

自读;指名读;齐读。

意在通过对重点词语、句子的品读使学生体会到作者对老师的赞美之情。

]

从整理图书吃杨梅这件事中,你感受到金老师是怎样一个人?

——爱护学生。

[板书:

爱护]

4.齐读课文最后一段。

质疑:

读完这一段话,你有什么问题?

意在培养学生的质疑能力。

]

——为什么四十多年了,再也没见过金老师,“我”却发出这样的呼唤,几十年世事沧桑,我们的金老师,您在哪里?

从中你体会到“我”对金老师有着怎样的情感?

——他一定又鼓励和指导一班又一班的学生由课外阅读进入书籍的宝库,去探索世界,探索人生。

——深深的感激,无限的思念。

让我们也饱含着对金老师深深的感激,无限的思念的情感再读这一段。

四、课外延伸:

在众多的课外书中,金老师最早让“我”阅读的两本书是什么?

——《爱的教育》《寄小读者》

请同学们找来读一读,我想你一定从中有所收获。

然后我们可以一起交流读书体会。

第三课时

一、朗读课文。

二、听写词语。

鼓励 遨游 陪伴 探索

三、《语文百花园》五语海畅游

1.词语真有趣。

目的:

体会连词“和”及“与”的用法。

⑴读一读这两组词语,想一想加点字的作用。

——连接前后两组词语,前后两组词语无轻重、主次之分。

⑵再读这两组词语,体会连词“和”及“与”的用法。

⑶你能用上“和”及“与”这两个连词说几个这样的词组吗?

2.下面每组词语中各有一个站错了队,把它找出来写在括号里。

⑴找一找,谁不属于这一类,说说理由。

——学生是一个人的身份,不属于按年龄划分的这一类。

——少年是年龄的一个阶段,不属于按职业划分的这一类。

——电视是电器的一种,不属于按戏剧划分的这一类。

——电影是一种娱乐的方式,不属于按电器划分的这一类。

⑵读一读,感受事物是按一定的类别划分的。

3.给下面的句子加上标点符号。

目的:

学习顿号、引号、书名号的用法。

⑴读一读句子,试一试给句子加上标点符号,想一想理由。

⑵指名读句子,加标点,谈理由。

相机学习顿号、引号、书名号的用法。

——顿号表示句子中并列词语中间的停顿。

——引号通常用在引用别人说的话,还有个特殊的用法是有特殊含义的句子用引号标出。

——书名号用于标出书名、篇名、报纸名、刊物名、及古诗的诗题。

⑶同桌互查,所填标点符号是否正确,读句子。

四、拓展阅读:

《语文同步读本》

《吴老师的心愿》:

理解吴老师的心愿,感受吴老师对学生真诚的关心、爱护,以及学生对老师的感激之情。

授课教师修改或补充

教学反思:

李场小学集体备课教案

年级

四年级

科目

语文

第五单元

课题

地震中的父与子

共3课时

主备人

郭翠兰

学习

目标

1.自学生字新词,把握课文主要内容,想象父亲抢救儿子的画面。

2.分角色有感情的朗读课文,体会父亲在救助儿子的过程中的心理有哪些变化,从而体会作者是怎样写出父爱的伟大的。

3.体会文中最后一句话的含义,并从文中找出相关的语句,和同学交流自己的看法。

重点

1.了解父亲不顾一切抢救儿子的经过,感受父爱的伟大。

2.让学生明白这对父子为什么了不起。

教具

课件

难点

1.了解父亲不顾一切抢救儿子的经过,感受父爱的伟大。

2.让学生明白这对父子为什么了不起。

教学过程

第一课时

一、创设情境,揭示课题

1.讲生活中的一则实例,让学生谈感受。

曾有这样一则报道:

有一位母亲买菜回家,突然看见自己三岁的儿子正从自家五楼的阳台上摔下来。

这位母亲一下子从很远的地方跑过去,居然接住了小孩。

后来,消防队员做了一个实验,让这位母亲从同一地点、同一时间跑过去,这位母亲却接不住一个沙包。

这是为什么呢?

2.揭示课题。

了不起的母亲瞬间爆发了超常的爱的力量,避免了惨祸的发生,拯救了孩子。

当地震灾害突然降临时,父爱又会爆发出怎样的力量呢?

1994年,当巨大的地震的危害侵袭美国洛杉机时,有一对父子演绎了一段令人深受感动的故事。

今天就让我们一起来学习第十八课──《地震中地父与子》。

板书课题并让学生齐读课题。

二、自由读课文,初步感知

1.自由读课文,要求:

(1)自由读课文,借助字典,结合课文中的句子认识本课的生字和新词。

(2)明确本文讲了一件什么事?

(3)用圈点批注的方法画出使你深受感动的句子,在小组内交流。

(4)用自己喜欢的符号注明自己不懂的问题。

2.学生自由读文,交流学习收获及不懂的问题,同时引导学生重点理解“坚定”“颤抖”等词语。

三、学生默读课文,提出问题

1.小组内交流。

2.全班交流,师生提炼出有价值的问题:

(1)父亲在救助儿子的过程中心理有哪些变化?

(2)课文结尾为什么说这是一对“了不起的父与子”呢?

试从文中找出相关的语句体会体会。

(3)体会作者是怎样抓住父亲的外貌、语言、动作和心理进行描写来表达父爱的?

四、有感情地朗读课文,体会父亲的心理变化

1.学生细细品读课文,找出能体现父亲救助儿子心理变化的句子。

2.教师引导学生有感情地朗读能体现父亲心理变化的重点句子,并体会父亲当时的心理。

(1)冲向废墟(第3自然段),抓住”眼前一片漆黑”“大喊”“大哭”,体会父亲的悲痛和绝望。

(2)寻找儿子(第5──10段),抓住父亲与其他父母的对比和父亲与救火队长、警察的对话,体会父亲的悲伤和坚定。

(3)发现儿子(第12──19段),抓住父亲与儿子的对话,体会父亲的欣喜。

(4)父子相见(第22──24段),抓住“颤抖”“了不起”“紧紧拥抱”,体会父亲的幸福和自豪。

第二课时

一、品读课文,感悟伟大的父爱

1.课文讲了一件什么事?

(从一次大地震中,一对父子靠着互相坚定地信念,父亲终于救出了儿子和儿子的14名同学的事情)

2.课文结尾为什么说这是一对“了不起的父与子”呢?

请自由朗读课文后,找出相关的语句,和同学交流自己的看法。

3.师生交流后,引导学生重点感悟以下语句:

(1)“在混乱中,一位年轻的父亲安顿好受伤的妻子,冲向他7岁的儿子的学校。

这个句子说明了什么?

(父亲关爱孩子,担心孩子会有危险了。

)你从哪个词体会到的?

(“冲”字,这个动作体现了这位父亲急切的心情,他迫切地希望孩子能够平安。

)

(2)当看到教学楼已成为一片废墟时“他顿时感到眼前一片漆黑,大喊:

“阿曼达,我的儿子。

”从这里可以看出什么?

(父亲见到废墟以为儿子已经死了,他感到极度痛心,体现了他失去儿子的悲痛心情)那么,心爱的儿子不在了,父亲那嘶心裂肺的喊叫声,该怎样读呢?

(绝望、失去了一切……)指名读,评议,齐读。

(3)“跪在地上大哭了一阵后,他猛地想起自己常对儿子说的一句话:

“不论发生什么,我总会跟你在一起!

他坚定地站起身,向那片废墟走去。

”从这儿可以看出什么?

(父亲看到了希望,他相信儿子会记住他的话,有一个坚定的信念支持着他,所以他──坚定地站起身)父亲坚信儿子仍然活着,是因为他记得儿子说的那句话。

那我们该怎样读这段话呢?

请大家分小组讨论后练读,(个人读,评议,齐读)

(4)“他挖了8小时,12小时,24小时,36小时,没人再来阻挡他。

他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。

”课文中为什么要这样描写父亲的外貌呢?

(父亲坚信儿子没有死,奋力拯救儿子,顾不得休息,可见父亲对儿子爱的伟大)是什么使父亲没完没了地挖呢?

(是一个信念,──“儿子在等我”)这是多么伟大的父爱!

这是多么坚定的信念,与其他失去孩子的父母相比,你还能体会到什么?

(有些父母看到废墟痛苦后绝望地走了。

而这位父亲不理他人的劝阻,只有一个信念──儿子在等他)(而且这位父亲见人就问你是不是来帮我的?

可见父亲对儿子深深的爱。

他坚信儿子仍然活着)

引读:

是呀,这深深的爱,坚定的信念使这位年轻的父亲不停地挖,挖了8小时……(生接)这伟大的力量正是源于那句最真挚朴实的话──“不论发生了什么,我总会跟你在一起!

”

(5)儿子看到爸爸来救他,自信地告诉爸爸,他曾经对同学说的话:

“只要我爸爸活着……,他总会和我们在一起。

”从这儿可以看出什么?

(儿子对父亲的信任,他坚信父亲会来救他。

即使在最危险,最艰险的时刻,儿子的信念都没有动摇。

)

指导读:

这句朴实的话终于让父子团圆,此时心中有千言万语,又激动人心的场面往往通过言语来表现,读一读父子间的对话,看看你感受到了什么?

(惊喜,自信,激动)

(6)儿子还是个无私的人,在父亲救他的时候,他让同学们先出去,要父亲先救他人,而这又是那朴实但又强有力的话语。

4.师小结:

是呀!

父亲与儿子都是了不起的,父亲对儿子的爱让我们感动,儿子对父亲的信任,更让我们感动。

一句平实而强有力的话连接着两颗心,因此,阿曼达被救后,这对──(引读),生读──了不起的父与子无比幸福地拥抱在一起。

第三课时

一、总结全文,发散思维

1.总结:

这是一个多么感人的故事,这篇课文让我们明白了“爱,会使人坚定和勇敢;爱,会使人产生信赖和力量;爱,会创造奇迹”学习后,你有什么新的感受?

2.学生在班上交流。

3.师小结:

感受多深呀,回家后把你们的感受对父母说一说,或是记在日记中。

二、小练笔

请学生想象一下:

在漆黑的瓦砾下,没有水,没有食物,没有爸爸妈妈,有的只是14个七岁的小伙伴,阿曼达和小伙伴们会说些什么、做些什么、想些什么呢?

把你想到的写下来。

授课教师修改或补充

教学反思:

李场小学集体备课教案

年级

四年级

科目

语文

第五单元

课题

母亲的呼唤

共2课时

主备人

郭翠兰

学习

目标

1.有感情的朗读课文。

2.理解课文内容,体会母爱的深切和伟大。

3.认识“憔、悴、愚”等三个生字。

重点

体会母爱的深切和伟大。

教具

课件

难点

加深对母爱的理解。

教学过程

第一课时

一、出示学生和自己母亲的照片,按孩子年龄由小到大排列。

[有旧照片引起回忆,激起学生对母亲的爱]

[板书:

母亲]

母亲日夜操劳,抚养、教育我们长大。

随着岁月的流逝,她一天一天地变老了。

看了这些照片,我们才想起母亲曾经那么的年轻、美丽。

然而,从小至今,没有改变的还是母亲的一声声呼唤,永远令我无法忘怀。

[板书:

的呼唤]

齐读课题

二、读文识字:

1.自由读全文,标记生字,读准字音。

利用查字典等方法自学生字。

2.找学习伙伴互相读一遍课文,尽量把课文读通顺。

3.分自然段指名朗读课文,检查读课文的情况。

4.认读词语,读准字音:

憔悴不堪声嘶力竭愚笨

5.巩固记忆生字词。

讨论交流识记生字的方法。

形近字组词:

愚() 呼() 幸() 视()

遇() 乎() 辛() 现()

6.提出不理解的词句,查字典或联系上下文理解。

重点理解:

憔悴:

形容人瘦弱,面色不好看。

不堪:

达到不能忍受的程度,表示程度深。

声嘶力竭:

嗓子喊哑,力气用尽

愚笨:

头脑迟钝,不灵活。

7.读一读“词语花篮”中的词语,从课文中找出自己喜欢的词,写在空花篮上。

三、初步了解课文,说说课文讲了哪几件事.

1.“我”很小的时候母亲带我到公园玩,捉迷藏时母亲的呼唤成为“我”幼年生活中最快乐的记忆。

2.小时候的一天,母亲带“我”到海边玩,母亲担心的找“我”,那次呼唤令“我”一辈子也忘不了。

3.“我”小时候听到母亲的呼唤感到“心烦”,但听不到母亲的呼唤又会感到害怕。

[意在理清文章脉络]

四、作业:

回家留心听听自己的妈妈是如何呼唤自己的。

第二课时

一、齐读课题。

交流:

回家后,听到自己妈妈呼唤自己时的甜蜜体验。

那么作者对母亲的呼唤有什么感受?

二、理解课文:

1.指名朗读第一自然段,作者对母亲的呼唤有什么总的感受?

[板书:

亲切甜蜜]

2.文中写了三件事表现了这充满爱和关怀的呼唤。

自由朗读课文,想一想三件事分别给作者留下什么感受?

——最快乐,最难忘,心烦又渴望

3.再次默读课文,画出感动自己的相关句子,写体会感受

4.小组内仔细读读画的句子,谈谈自己的感受。

5.全班汇报:

(1)“我”很小的时候母亲带我到公园玩,捉迷藏时母亲的呼唤成为“我”幼年生活中最快乐的记忆。

重点理解“总是,慈祥,温暖,温馨”

——融融亲情,深刻难忘

(2)小时候的一天,母亲带“我”到海边玩,母亲担心的找“我”,那次呼唤令“我”一辈子也忘不了。

重点理解“急切、近乎绝望、声嘶力竭”

——担心到心力憔悴

“憔悴不堪、散乱的头发、喜极而泣的神情”

——无比关心,深切爱意

(3)“我”小时候听到母亲的呼唤感到“心烦”,但听不到母亲的呼唤又会感到害怕。

“心烦”——小,天真幼稚,不懂这是妈妈爱“我”的表现。

“感到害怕,哭了起来”——与前面茅盾,显得刻骨铭心,感到幸福眷恋

6.哪件事最令你感动?

选择一件,有感情地读一读。

7.最后一段。

这段课文怎样总结全文,与开头呼应的?

——表达我对母亲的深深眷恋。

首尾呼应

[意在渗透文章的写作方法]

8.有感情地朗读课文。

三、读了课文你想到了什么?

四、再讲讲你的感受母爱的故事。

[意在培养学生的口语表达能力]

五、拓展阅读:

《语文同步读本》

《难忘的教诲》:

母亲教育孩子不要讥笑别人,要学会自己奋斗,学会去掉不必要的负担,快乐地生活。

《可贵的沉默》:

老师引导学生学会关爱自己的父母。

[意在拓展学生视野,课内外有机的结合]、

板书:

快乐

20 母亲的呼唤 难忘 亲切 甜蜜

渴