血液的生物化学.docx

《血液的生物化学.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《血液的生物化学.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

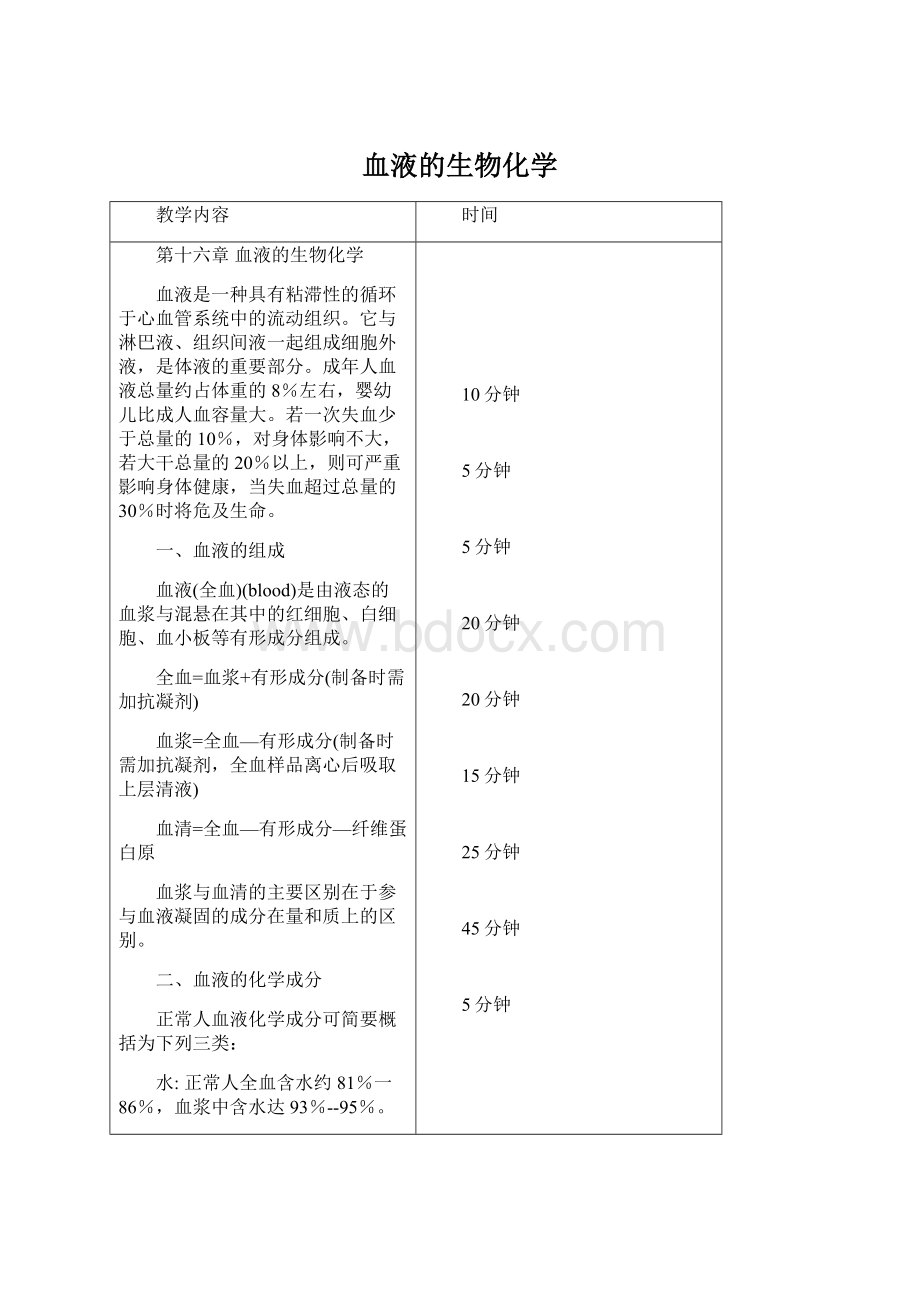

血液的生物化学

教学内容

时间

第十六章血液的生物化学

血液是一种具有粘滞性的循环于心血管系统中的流动组织。

它与淋巴液、组织间液一起组成细胞外液,是体液的重要部分。

成年人血液总量约占体重的8%左右,婴幼儿比成人血容量大。

若一次失血少于总量的10%,对身体影响不大,若大干总量的20%以上,则可严重影响身体健康,当失血超过总量的30%时将危及生命。

一、血液的组成

血液(全血)(blood)是由液态的血浆与混悬在其中的红细胞、白细胞、血小板等有形成分组成。

全血=血浆+有形成分(制备时需加抗凝剂)

血浆=全血—有形成分(制备时需加抗凝剂,全血样品离心后吸取上层清液)

血清=全血—有形成分—纤维蛋白原

血浆与血清的主要区别在于参与血液凝固的成分在量和质上的区别。

二、血液的化学成分

正常人血液化学成分可简要概括为下列三类:

水:

正常人全血含水约81%一86%,血浆中含水达93%--95%。

(二)气体:

氧、二氧化碳、氮等。

(三)可溶性固体:

分为有机物与无机盐两大类。

其中有机物包括:

蛋白质(血红蛋白、血浆蛋白质及酶与蛋白类激素)、非蛋白含氮化合物、糖及其他有机物和维生素、脂类(包括类固醇激素)。

无机物主要为各种离子如Na+,K+,CL--等。

三、血液非蛋白含氮化合物

血液中除蛋白质以外的含氮物质,主要是尿素(urea)、尿酸(uricacid)、肌酸(creatine)、肌酐(creatinine)、氨基酸、氨、肽、胆红素(bilirubin)等,这些物质总称为非蛋白含氮化合物而这些化合物中所含的氮量则称为非蛋白(non-protein-nitrogen,NPN)。

尿素是非蛋白含氮化合物中含量最多的一种物质,正常人尿素氮(blood-urea-nitrogen,BUN),含量占血中NPN总量的l/2-1/3,故临床上测定血中BUN与测定NPN的意义基本相同

第二节血浆蛋白是维持体内代谢的重要物质

一、血浆蛋白质的分类与性质

血浆中除水分外含量最多的一类化合物就是血浆蛋白质,正常人含量为60~80g/L,是多种蛋白质的总称。

(一)血浆蛋白的分类

按不同的分离方法可将血浆蛋白质分为不同组分。

用盐析法可将其分为白蛋白(a1bumin)、球蛋白(globulin)和纤维蛋白原(fibrinogen)。

用电泳法则可将血浆蛋白质分为不同的组分,如用简便快速的醋酸纤维薄膜可分为白蛋白、α1球蛋白、α2球蛋白、β球蛋白和γ球蛋白。

用分辨率更高的聚丙烯酰胺疑胶电泳或免疫电泳则可分成更多组分,目前已分离出百余种血浆蛋白质。

(二)血浆蛋白的性质

血浆功能性蛋白质多具有以下几个共同特点:

1.绝大多数血浆蛋白在肝合成。

(r球蛋白是浆细胞合成)

2.血浆蛋白的合成场所一般位于膜结合的多核糖体上。

3.除清蛋白外,几乎所有的血浆蛋白均为糖蛋白。

4.许多血浆蛋白呈现多态性(polymorphism)。

5.在循环过程中,每种血浆蛋白均有自己特异的半衰期。

6.在急性炎症或某种类型组织损伤等情况下,某些血浆蛋白的水平会增高,它们被称为急性时相蛋白质(acutephaseprotein,APP)。

二、血浆蛋白质的主要生理功能

(一)维持血浆胶体渗透压

正常人血浆胶体渗透压的大小,取决于血浆蛋白质的摩尔浓度。

由于清蛋白的分子量小(69kDa),在血浆内的总含量大、摩尔浓度高,加之在生理pH条件下,其电负性高,能使水分子聚集其分子表面,故清蛋白能最有效地维持胶体渗透压。

清蛋白所产生的胶体渗透压大约占血浆胶体总渗透压的75%~80%。

(二)、维持血液正常pH值

正常人血浆pH:

7.35-7.45,血浆蛋白pI:

4.0-7.3

血浆蛋白盐与相应的蛋白构成缓冲体系,维持血浆的正常PH。

(三)运输功能

血浆蛋白质分子的表面上分布有众多的亲脂性结合位点,脂溶性物质可与其结合而被运输。

血浆蛋白还能与易被细胞摄取和易随尿液排除的一些小分子物质结合,防止它们从肾丢失。

此外血浆中还有皮质激素传递蛋白、运铁蛋白、铜蓝蛋白等。

这些载体蛋白除结合运输血浆中某种物质外,还具有调节被运输物质代谢的作用。

(四)免疫功能

机体对入侵的病原微生物可产生特异的抗体,血液中具有抗体作用的蛋白质称之为免疫球蛋白(immunoglobulin,Ig),由浆细胞产生,电泳时主要出现于γ球蛋白区域,Ig能识别并结合特异性抗原形成抗原抗体复合物,激活补体系统从而消除抗原对机体的损伤。

Ig分为五大类即IgG、IgA、IgM、IgD及IgE,它们在分子结构上有一共同特点即都有一四链单位构成单体,每个四链单位由两条相同的长链又称为重链(heavychain,H链)和两条相同的短链又称为轻链{1ightchain,L链}组成。

其中IgG、lgD、IgE均为一个四链单位组成(单体),IgA是二聚体,IgM则是五聚体,H链由450个氨基酸残基组成,L链由210—230个氨基酸残基组成,链与链之间以二硫键相连。

补体(complement)是血浆中存在的参与免疫反应的蛋白酶体系,共有11种成分,抗原抗体复合物可激活补体系统,成为具有酶活性的补体或数个补体构成的活性复合物从而杀伤靶细胞、病原体或感染细胞。

(五)催化作用

血浆中的酶称作血清酶。

根据血清酶的来源和功能,可分为以下三类:

1.血浆功能酶

2.外分泌酶

3.细胞酶

(六)营养作用

正常成人血浆:

200gPr/3L——营养贮备的功能。

体内的某些细胞,特别是单核吞噬细胞系统,吞饮完整的血浆蛋白,然后由细胞内的酶类将吞入细胞的蛋白质分解为氨基酸进入氨基酸代谢池。

此外,蛋白质还能分解供能

(七)凝血、抗凝血和纤溶作用

血浆中存在众多的凝血因子、抗凝血及纤溶物质,它们在血液中相互作用、相互制约,保持循环血流通畅。

(八)血浆蛋白质异常与临床疾病

第二节血液凝固

血液凝固(bloodcoagulation)是血液由液态转变为凝胶态的过程,它是哺乳类动物止血功能的重要组成部分。

Macfarlane等于1964年提出了凝血过程的级联式反应学说(cascadereactihypothesis),认为凝血是一系列凝血因子被其前因子激活最终生成疑血酶,疑血酶则使纤维蛋白原转变为纤维蛋白凝块的一系列酶促反应过程。

近年来随着分子生物学技术的应用使多种凝血因子和凝血过程的多个环节在分子水平得到了阐述,但至今机体内正常的凝血过程还未完全清楚。

一、凝血因子与抗凝血成分

参与血液凝固的因子称为疑血因子,已知有14个,即国际疑血因子委员会于60年代初根据发现的先后顺序分别以罗马数字命名的凝血因子12个(其中因子VI为因子V的活性形式不再视为一独立的疑血因子)和2个激肽系统即高分子量激肽原(highmolecularweightkininogen,HMWK)和前激肽释放酶凝血因子中除因子Ⅳ为无机钙离子外,其余为蛋白质;除因子Ⅲ是组织细胞合成并存在于全身各组织中的脂蛋白外,其余主要是肝合成并存在于血浆中的糖蛋白,故当肝功能障碍时可造成凝血因子合成减少从而影响凝血过程。

此外除因子I为纤维蛋白原,因子Ⅲ、Ⅳ、V、Ⅷ、HMWK为辅因子外,其余均以酶原形式存在,凝血时需相继激活后才能发挥作用(在其编号的右下角加a。

为活性形式),凝血因子的部分特性见表16-1。

依赖维生素K的凝血因子

包括因子II、VII、IX、X。

它们的共同特点是在其氨基末端含有数量不等的γ羧基谷氨酸残基(γ-carboxyglutamate,Gla),上述因子的谷氨酸残基在γ碳原子上的羧化作用是翻译后由γ-谷氨酰羧化酶催化的,该酶的辅酶为维生素K,氢醌式维生素K接受γ—碳原子的一个质子,使其带负电荷而和二氧化碳结合,2,3-环氧维生素K则被硫辛酸还原而重复利用。

参与接触活化,启动血液凝固

因子

别名

化学本质

生成部位(是否需Vitk)

主要功能

Ⅻ

Hageman因子

糖蛋白

肝(否)

激活Ⅺ及前

激肽释放酶(蛋白酶原)

Ⅺ

血浆凝血活酶前体

糖蛋白

肝(否)

激活Ⅸ

(蛋白酶原)

前激肽释放酶

糖蛋白

肝(否)

激活Ⅻ

(蛋白酶原)

高分子量激肽原

(HMWK)

糖蛋白

肝(否)

接触活化阶段的

辅因子

对凝血酶敏感的因子

因子

别名

化学本质

生成部位

(是否需Vitk)

主要功能

Ⅰ

纤维蛋白原

糖蛋白

肝(否)

形成纤维蛋白凝胶(结构蛋白)

Ⅴ

易变因子

(前加速因子)

糖蛋白

肝(否)

Ⅹa的辅因子,加速

凝血酶的生成

Ⅷ

抗血友病

球蛋白

糖蛋白

肝、内皮细胞

(否)

Ⅸa的辅因子,

加速Ⅹa的生成

XⅢ

纤维蛋白

稳定因子

糖蛋白

骨髓(否)

催化纤维蛋白

交联稳定

转谷氨酰胺酶原)

(二)抗凝血成分

1、抗凝血酶-Ⅲ:

最主要的生理性抗凝物质。

能持久灭活凝血酶,抑制凝血因子Ⅸa、Ⅹa、Ⅺa、Ⅻa、纤溶酶、胰蛋白酶和激肽释放酶,引起抗凝。

抗凝机制:

AT-Ⅲ是丝氨酸蛋白酶抑制剂,与凝血酶1:

1结合,AT-Ⅲ分子上的精氨酸残基,可与酶活性中心的丝氨酸残基结合,这样就“封闭”了这些酶的活性中心使之失活。

2、蛋白C系统:

包括PC(proteinC),PS(proteinS)和PC抑制物

PC、PS:

肝合成的依赖VitK的糖蛋白。

PC抑制物是单链蛋白质。

激活的PC(activatedproteinC,APC)对Ⅴa和Ⅷa的灭活,是通过蛋白水解作用来完成的,需磷脂和Ca2+存在。

PS作为APC的辅因子加速对Ⅴa的灭活。

3、组织因子途经抑制物(TFPI)

直接抑制凝血因子Ⅹa。

二、两条凝血途径

凝血系统的基本生理功能是在血管损伤引起出血时,通过血液凝固的级联式酶促反应使可溶性的纤维蛋白转变为纤维蛋白单体,再聚合成可溶性的纤维蛋白多聚体而进一步转变为稳定的纤维蛋白多聚体,在血管壁受损局部,继血小板粘附、聚集、释放、收缩和形成血小板血栓后,由稳定的纤维蛋白多聚体包绕血小板及其他血细胞形成坚固的血凝块。

血凝过程分为内源性凝血途径(intrinsiccoagulationpathway)和外源性凝血途径(extrinsiccoagulationpathway)。

(一)内源性途径

血液在血管内膜受损或在血管外与异物表面接触时触发的凝血过程。

分为三个阶段:

1.接触活化阶段:

Ⅻ、Ⅺ因子活化

2.因子Ⅸ激活

3.因子Ⅹ激活

(二)外源性凝血途径

因组织损伤释放组织因子而启动,且参与的凝血因子除来自血浆外,还来自组织,因此又可称组织因子途径。

组织因子(tissuefactor,TF),即因子III,是存在于多种细胞质膜中的一种跨膜脂蛋白,生理条件下不会在血浆中出现。

但在组织损伤、血管内皮细胞或单核细胞受细菌、内毒素、免疫复合物等刺激下,即被释放。

因子Ⅶ是一种单链糖蛋白,含有Gla残基,可与Ca2+结合,当它与释放入血的因子III结合后,分子构象改变.活性中心形成而转变为Ⅶa,并形成Ⅶa-Ca2+-III复合物。

在此复合物中Ⅶa作为丝氨酸蛋白酶发挥对因子X的水解作用,使其转变为具有酶活性的Xa,而因子III则是辅因子,能使Ⅶa的催化效率提高数干倍,且活化的X又可激活Ⅶ的活化起正反馈调节作用。

此外Ⅶa-Ca2+-III复合物还可激活IX从而在血小板膜磷脂(PL)上,Ⅸa可形成Ⅸa-Ca2+-Ⅷa-PL复合物,使X活化为Xa。

故Ⅶa-Ca2+-III复台物以两种方式引发体内凝血,一种方式为水解因子Ⅸ将其激活为Ⅸa,然后Ⅸa在其辅助因子Ⅷa的协