第二章第二节.docx

《第二章第二节.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二章第二节.docx(9页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第二章第二节

第二节世界的海陆分布

一、教学目标

1.运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点。

2.运用世界地图说出七大洲、四大洋的分布。

3.通过绘制、拼接大洲的简单几何图形,了解大洲的基本轮廓和相互位置关系。

4.利用地图,学会用大洲位置来描述大洋的位置。

5.在地图上能够辨别大陆、岛屿、大洲、洋、海、海峡等地理事物。

二、教材分析

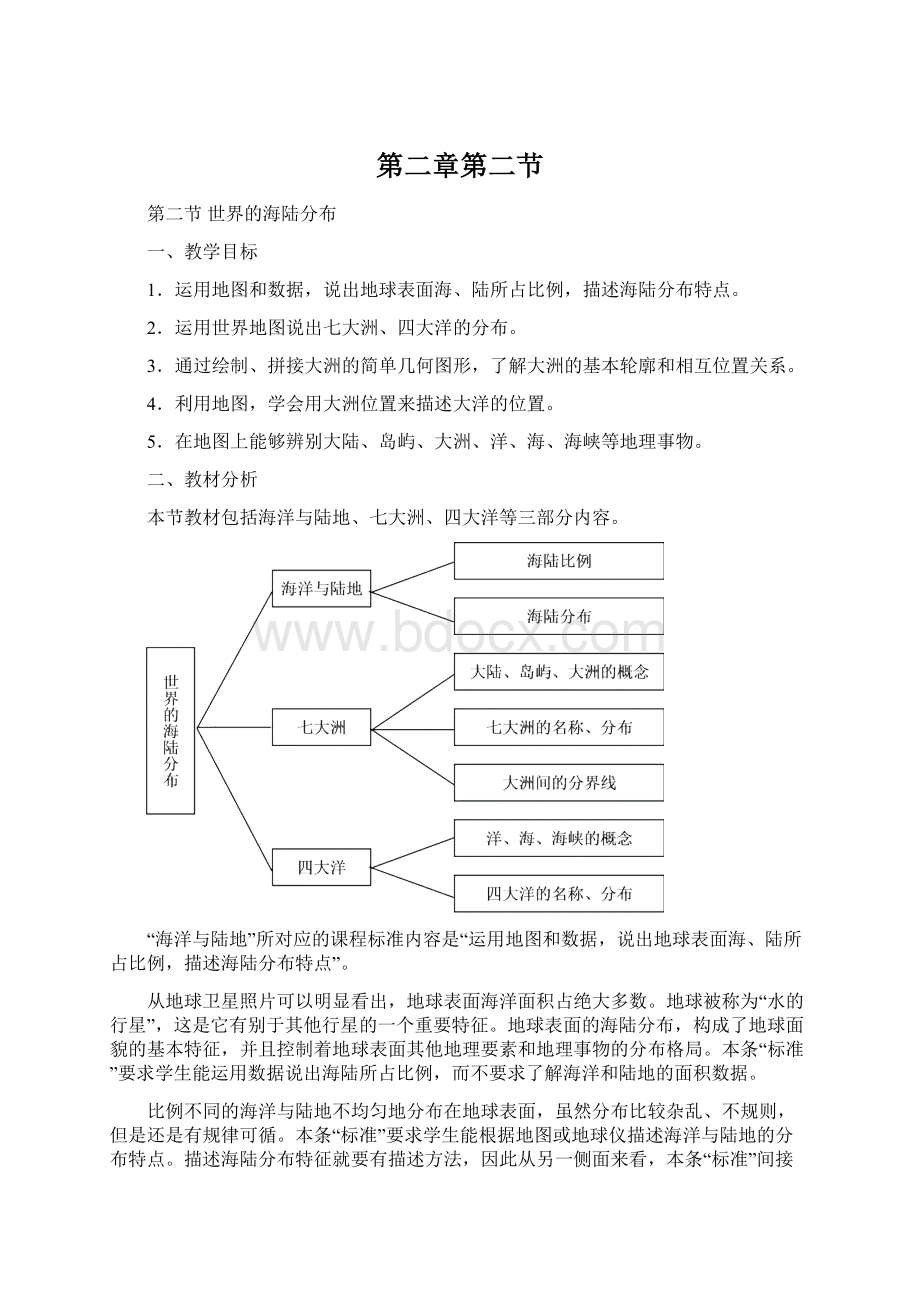

本节教材包括海洋与陆地、七大洲、四大洋等三部分内容。

“海洋与陆地”所对应的课程标准内容是“运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点”。

从地球卫星照片可以明显看出,地球表面海洋面积占绝大多数。

地球被称为“水的行星”,这是它有别于其他行星的一个重要特征。

地球表面的海陆分布,构成了地球面貌的基本特征,并且控制着地球表面其他地理要素和地理事物的分布格局。

本条“标准”要求学生能运用数据说出海陆所占比例,而不要求了解海洋和陆地的面积数据。

比例不同的海洋与陆地不均匀地分布在地球表面,虽然分布比较杂乱、不规则,但是还是有规律可循。

本条“标准”要求学生能根据地图或地球仪描述海洋与陆地的分布特点。

描述海陆分布特征就要有描述方法,因此从另一侧面来看,本条“标准”间接要求学生了解海陆分布特点应该如何描述。

海陆分布的特点一般从以下几点描述:

第一,海陆所占比例;第二,海洋和陆地的完整性;第三,从不同角度看,海洋和陆地相对集中在什么部位。

本条“标准”要求学生能运用地图和数据用自己的话描述以上分布特点。

按照“标准”设计思路,教材通过“世界海陆面积比较”饼状图和“宇航员从太空看到的地球表面大部分呈蔚蓝色”两个案例简洁地说明了地球表面海、陆所占比例,强调了“我们生活的陆地周围是广阔的海洋”和地球是“水的行星”。

教材利用“南、北半球海陆分布”和“东、西半球海陆分布”两幅地图,形象直观地展示地球表面海陆分布特点:

第一,海洋彼此连成一片,陆地被海洋分割成许多大大小小的陆块;第二,陆地北半球比南半球多,东半球比西半球多,海洋南半球比北半球多;西半球比东半球多;第三,无论怎样划分出的半球,都是海洋多于陆地。

教材还设计了一个活动,引导学生观察海洋与陆地的分布状况,培养学生掌握简单的地理观察技能和描述能力。

“七大洲”对应的课程标准内容是“运用世界地图说出七大洲的分布”。

运用世界地图说出七大洲的分布。

首先要求能在地图上找出(即识别)七大洲,包括七大洲的名称、轮廓、大小。

其中轮廓和大小的要求是粗线条的,只要求了解大致轮廓特征,七大洲面积大小次序(面积数据不要求记忆)即可。

然后要求能说出七大洲的分布特点、相对位置、相临分界线等。

为使学生能正确理解大洲,必然要涉及大陆、岛屿、半岛等名称。

这些概念只需简单了解,而不需要记住或说出其严谨的概念,而是重在读图识别。

按照“标准”设计思路,教材首先用正文简单地介绍了陆地的相关概念——大陆、岛屿、大洲,引出几块相对集中分布的陆地——七大洲。

教材虽然用正文介绍了大陆、岛屿、大洲的概念,但是目的不是想要学生死记概念,而是只要在地图上能够区分这些地理事物即可,可帮助理解七大洲的范围。

教材安排“图2-29七大洲面积比较”引导学生识别七大洲。

图中七大洲是按面积从大到小的顺序排列的,直观地引导学生注意七大洲面积大小次序,面积的具体数据不要求掌握。

图中七大洲的轮廓形态明显,引导学生简单了解各洲的轮廓基本特征。

教材通过活动1并结合图2-27和图2-28引导学生能够说出七大洲的分布特点。

北美洲和南美洲主要位于西半球,亚洲、欧洲、非洲主要位于东半球;亚洲、欧洲、北美洲主要位于北半球,南极洲、南美洲、大洋洲主要位于南半球。

教材通过活动2引导学生了解七大洲中相邻大洲的分界线,从而了解七大洲分布的相对位置。

还让学生初步了解地理分界线的一般特征,为以后对区域的学习打下基础。

“四大洋”对应的课程标准内容是“运用世界地图说出四大洋的分布”。

海洋与我们的生产、生活息息相关,随着人类的发展,海洋对人类的作用越来越重要。

有人说,21世纪是“海洋的世纪”,作为21世纪的学生应该要了解海洋。

“标准”对“四大洋”的要求与“七大洲”相似。

“运用世界地图说出四大洋的分布”这一标准也可分解为三个方面内容:

一是了解大洋的概念;二是识别四大洋;三是说出四大洋分布特征。

按照“标准”的设计思路,教材首先说明地球上的海洋彼此相通,连为一体,按照习惯把海洋划分为四大部分,引出四大洋的名称。

按照“标准”要求,教材并没有说明四大洋的划分依据是地理位置、、面积、水深等差异。

然后,教材通过“图2-36四大洋面积比较”引导学生识别四大洋。

图中轮廓、面积数据只是用来说明四大洋的基本形态和大小,直观地引导学生了解四大洋形态的基本特征和大小次序,并不要求学生死记硬背具体数据。

教材用正文简要地介绍了四大洋的基本特征,重点介绍了四大洋的地理位置,目的是引导学生通过读图能说出(找出)四大洋的分布。

最后,为了便于理解大洋的含义,教材简要地介绍了洋、海、海峡等概念。

不是让学生死记概念,而是重在读图识别。

教材最后设计了“学会绘制海陆轮廓略图”这一活动,目的有三个:

一是引导学生归纳总结、巩固本节所学知识,达到“标准”对教学的要求——“运用地图和数据,说出地球表面海、陆所占比例,描述海陆分布特点”和“运用世界地图说出七大洲的分布”;二是通过这一活动,培养学生动手操作技能,并在操作过程中体验学习的快乐;三是教材中“图2-37全球海陆轮廓略图”为教学过程中开展活动提供样本和方法。

三、教学提纲

一、海洋与陆地

1.海陆比例:

海洋——约71%;陆地——约29%

2.海陆分布:

不均衡性——陆地面积北半球比南半球大,东半球比西半球大。

海洋彼此相连,面积在各半球均占优势。

二、七大洲

1.大陆、岛屿、大洲的概念

2.七大洲的位置和特征

3.洲际分界线

三、四大洋

1.洋、海、海峡的概念

2.四大洋的位置和特征

四、教学建议

从上节的学习中,学生了解了学习地理的工具——地图,也了解了地球的形态和运动,这就为我们了解地球表面地理环境打下也基础。

海陆分布是地理环境形成最重要的因素之一,但是,地理信息过于庞大、繁杂、综合性强,有些内容距其生活较远,学生直接感受的渠道有限,因此在教学过程中要特别注意二点:

一是要注重学习方法的指导,主要是在读图、绘图、析图等方面加以方法引导,让学生通过“看、画、剪、拼”地图加强对地图的感性认识,充分体现地理课的教学特色;二是需要特别加强直观教学手段的运用,可以运用多媒体手段结合挂图、板图、地球仪等教学工具进行直观教学,通过大量感性认识建立表象,以便发挥想象,进行思考,从而获得理性认识,形成科学概念。

【海洋与陆地】

教学导入:

方案①:

人们很早就发明了较为快速的马车,为什么当时的人们没有利用马车做环球旅行证明地球是球状的呢?

这是因为陆地被海洋分隔成不相连的几块。

全球的陆地和海洋是怎样分布的呢?

今天我们就来了解这一情况。

方案②:

苏联宇航员在月球上看到地球的全貌后,曾感叹说人类把地球的名字取错了,应该叫“水球”,因为地球上大部分地区被广阔的海洋所覆盖。

今天,我们就来了解地球上海陆分布的实际情况。

方案③:

俗话说:

“退一步,海阔天空。

”是希望人们学会忍让,有海洋和天空一样宽阔的胸怀,可你知道天空有多大?

海洋有多宽吗?

今天,我们来学习地球上海洋和陆地的分布情况。

教学过程:

教师主要指导学生从统计图、世界地图、地球仪上获取信息,引导学生归纳特征,发表看法。

1.观察海洋与陆地的大致分布状况:

方案1:

教师引导学生观察地球仪,让学生观察后回答:

“地球上陆地和海洋,哪一个面积更大?

”

方案2:

教师利用多媒体课件,展示旋转的地球仪的图片,让学生观察后回答:

“地球上陆地和海洋,哪一个面积更大?

”

方案3:

教师利用多媒体课件,展示地球的卫星图片,让学生观察其主要颜色,然后回答:

“地球上陆地和海洋,哪一个面积更大?

”

归纳:

地球上海洋面积比陆地大得多。

过渡:

地球上海洋面积和陆地面积各占多少比例呢?

2.了解海洋与陆地的比例

引导学生读“图2-26世界海陆面积比较”,了解海洋和陆地面积大致比重。

教师强调:

本节教材中首次出现了“饼状统计图”,这类图以饼块的大小表示数量,饼状结构体现了有关地理事物数量的比例,既形象又直观。

除饼状统计图外,在以后的学习中我们还将接触到柱状统计图、曲线统计图、扇形统计图等。

归纳:

“七分海洋,三分陆地”。

课堂活动:

教材P.28活动第①题。

让学生充分发表意见,教师从语言上进行适当引导和鼓励。

过渡:

海洋和陆地的分布有何特点呢?

3.海陆分布的特点——不均衡性

课堂活动:

方案1:

利用地球仪引导学生观察南半球(南极点面对学生)和北半球(北极点面对学生)、东半球(东半球面对学生)和西半球(西半球面对学生)的海陆分布,并进行对比:

哪一个半球陆地面积较大,海洋和陆地是否彼此相连?

。

方案2:

引导学生读教材图2-27、2-28,思考回答教材“活动”第②题。

归纳:

北半球的陆地面积比南半球大;东半球的陆地面积比西半球大。

思考:

读图回答,北半球和东半球是以陆地为主吗?

学生回答,教师评价引导。

结论:

海洋彼此相连,面积在各半球均占优势。

如果可能,老师可考虑展示介绍陆半球和水半球。

内容可在参考资料中选择。

【七大洲】

教学导入:

从前面的学习中,我们了解到,地球上以海洋为主,陆地面积小,分布不均衡。

我们又把陆地分成七个部分,称为七大洲,我们一起来学习七大洲相关的知识。

教学过程:

1.大陆、岛屿和大洲的概念

过渡:

为了更好理解七大洲的划分,我们先来了解一下大陆、岛屿、大洲的概念。

引导学生阅读P.29第一自然段正文,请几位学生回答“大陆、岛屿、大洲”的概念,然后强调:

面积广大的陆地叫大陆,面积较小的陆地叫岛屿,大陆和它附近的岛屿,合称大洲。

为了加深对它们的理解,开展以下活动。

课堂活动:

利用地图册,找出地球上有哪些大陆,有哪些大洲,找出几个比较大的岛屿,并说出它们分别位于哪一个大洲。

可以分组进行比赛,看哪个组找得又快又准。

(提醒学生,地球上大陆只有六个,但大洲有七个,其中亚洲和欧洲的大陆部分是一个整体,称作亚欧大陆)

最后,学生通过阅读正文和读图填写下表:

概念

世界之最

大陆

面积广大的陆地

亚欧大陆

岛屿

面积较小的陆地

格陵兰岛

大洲

大陆和它附近的岛屿

亚洲

活动设计意图:

使概念的理解通过感知观察、概括描述、比较分析,进而独立说明,摆脱背诵定义文字的记忆概念的学法。

通过读图培养学生的想象与迁移能力。

有条件的学生还可让他们创造一幅多种海陆分布形式的平面图,以激发其创新思维。

2.七大洲的位置和特征

过渡:

从前面找图过程中,我们了解到地球上有七个大洲,它们有何特征,是如何分布的?

课堂活动:

活动1:

读教材图2-29,了解七大洲的名称和大小顺序,让学生少许时间进行简单记忆,然后鼓励学生上台展示效果。

活动2:

把图2-29中七大洲的轮廓简化成相对规则的图形。

(教师提示学生可参照P.32图2-38,先观察,然后动笔,只求大致“神”似,而不计细节,这种图宜粗不宜细,宜简不宜繁。

),学生完成后,鼓励学生把自己的“作品”向同学们展示和说明。

活动3:

读世界地图,了解七大洲的分布位置。

引导学生观察七大洲的分布特点:

如各大洲几乎都是一南一北成对称分布,像北美洲与南美洲、欧洲与非洲、亚洲与大洋洲,南极洲在顶端。

学生基本熟悉七大洲的位置后,教师展示没有标明名称的世界地图课件,选五组代表,分别演示将课件中的大洲名字,用鼠标拖动到相应的位置上。

演示过程中,教师适当加以鼓励和引导。

活动4:

完成教材P.29“活动”第1题——读图2-27、图2-28,说一说,北美注和南美洲主要位于哪个半球?

亚洲、欧洲和非洲主要位于哪个半球?

赤道横穿哪几个大洲的大陆?

3.洲际分界线

过渡:

从图中我们可以看出,大洲与大