优化方案版高考生物大一轮复习 第九单元 生物与环境 第32讲 群落的结构 群落的演替讲义.docx

《优化方案版高考生物大一轮复习 第九单元 生物与环境 第32讲 群落的结构 群落的演替讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优化方案版高考生物大一轮复习 第九单元 生物与环境 第32讲 群落的结构 群落的演替讲义.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

优化方案版高考生物大一轮复习第九单元生物与环境第32讲群落的结构群落的演替讲义

第32讲 群落的结构 群落的演替

1.群落的结构特征(Ⅰ) 2.群落的演替(Ⅰ) 3.实验:

(1)土壤中动物类群丰富度的研究

(2)探究水族箱(或鱼缸)中群落的演替

[学生用书P232]

一、群落的概念与物种组成

1.

2.物种组成

(1)群落的物种组成是区别不同群落的重要特征。

(2)丰富度

①概念:

群落中物种数目的多少。

②常用统计方法:

记名计算法和目测估计法。

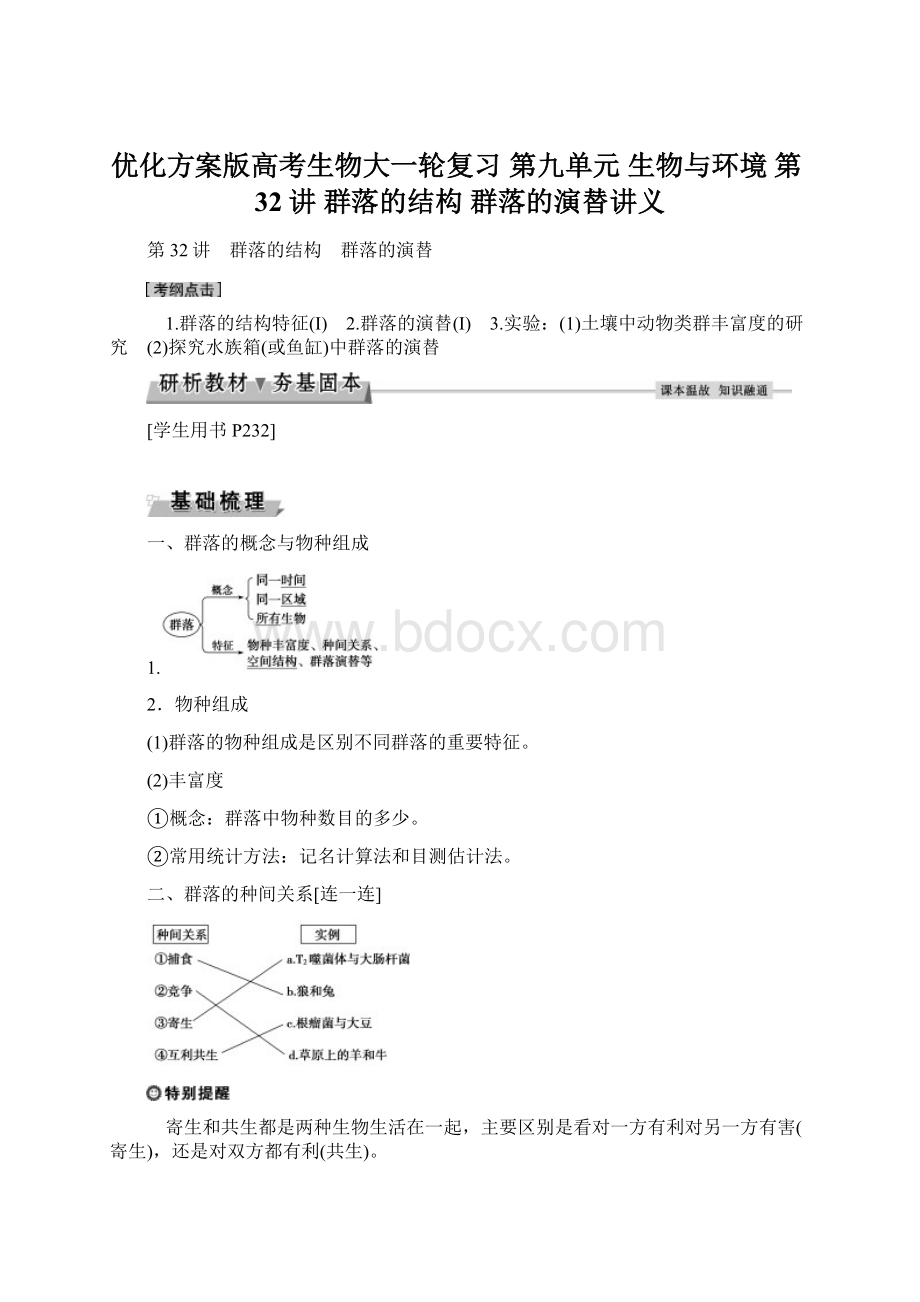

二、群落的种间关系[连一连]

寄生和共生都是两种生物生活在一起,主要区别是看对一方有利对另一方有害(寄生),还是对双方都有利(共生)。

三、群落的空间结构

1.图中群落空间结构的类型

图甲:

垂直结构。

图乙:

水平结构。

2.根据上图分析决定群落空间结构的主要因素

图甲:

(1)植物分层:

阳光。

(2)动物分层:

栖息空间和食物条件。

图乙:

地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等。

在高山植物群落中,不同海拔地带的植物呈垂直分布主要是受温度的制约。

四、群落的演替

1.演替的过程

(1)群落演替:

随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

(2)演替过程(以发生在裸岩上的演替为例):

→

→

↓

←

←

2.演替的类型[连一连]

1.(必修3P72资料分析改编)生态学家高斯为研究三种草履虫的种间关系完成如下实验,其中尾草履虫的食物主要是好氧细菌,大草履虫的食物主要是酵母菌,有关叙述正确的是( )

A.图甲显示双小核草履虫和尾草履虫混合培养后呈现捕食关系

B.图甲显示双小核草履虫和尾草履虫混合培养的结果对双方都有利

C.图乙中尾草履虫和大草履虫混合培养后在试管上部和下部的草履虫分别是尾草履虫、大草履虫

D.图乙中尾草履虫和大草履虫混合培养后体现了群落的水平结构

答案:

C

2.(必修3P82基础题T4改编)一个湖泊生物群落经一系列演替后,可以变成森林生物群落,在演替过程中先有哪个阶段( )

A.沼泽 B.湿地

C.草原D.森林

答案:

A

3.思维诊断

(1)判断下列有关群落结构特征的叙述

①(2016·北京海淀区高三检测T25A)池塘中的全部鱼、植物和微生物构成群落。

(×)

②(2016·天津市高三期末T21C)群落中植物的垂直结构是动物分层分布的原因。

(√)

③不同群落中物种丰富度不同,一般来说,越靠近热带地区,物种丰富度越高。

(√)

④人工恢复林比自然恢复林的植物丰富度低。

(√)

⑤一块农田中有豌豆、杂草、田鼠和土壤微生物等生物,其中属于竞争关系的是豌豆和其根中的根瘤菌。

(×)

⑥土壤盐碱度不同,土壤动物群落结构有差异。

(√)

(2)判断下列有关群落演替的叙述

①(2016·重庆市一模T5B)群落演替过程中,种群的基因频率不会发生显著变化。

(×)

②火灾后的森林中进行的演替属于次生演替。

(√)

③人类活动可以影响演替的方向和速度。

(√)

④某岛屿由海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。

该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替。

(×)

⑤我国西南横断山区不同垂直带的植被类型差异是群落演替的结果。

(×)

考点一 群落的结构及种间关系[学生用书P233]

1.群落结构形成的原因:

群落结构与环境中生态因素有关,群落结构的具体表现都是在长期自然选择基础上形成的对环境的适应。

2.垂直结构

(1)植物的垂直结构

①具体表现:

植物群落垂直方向上的分层。

②影响因素:

主要与光照强度有关,群落中的光照强度总是随高度的下降而逐渐减弱(如图所示)。

(2)动物的垂直结构:

主要原因是植物为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。

3.水平结构:

在水平方向上由于光照强度、地形、盐碱度和湿度等因素的影响,不同地段上分布着不同的生物种群。

4.意义:

生物在垂直方向及水平方向上的配置关系,有利于提高生物群落整体对自然资源的充分利用。

5.群落种间关系的比较

关系名称

数量关系图

能量关系图

特点

举例

互利共生

数量上两种生物同时增加,同时减少,呈现出“同生共死”的同步性变化

地衣,大豆与根瘤菌

寄生

对宿主有害,对寄生生物有利,如果分开,则寄生生物难以独立生存,而宿主会生活得更好

蛔虫与人,噬菌体与侵染的细菌

竞争

两种生物生存能力不同,如图a所示;两种生物生存能力相同,则如图b所示

牛与羊,农作物与杂草

捕食

数量上呈现出“先增加者先减少,后增加者后减少”的不同步性变化

狼与兔、青蛙与昆虫

早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。

下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,相关分析正确的是( )

A.四大家鱼在池塘中的分布具有垂直分层现象

B.此图表明四种鱼类在能量流动上的关系为鲢鱼→鳙鱼→青鱼

C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是互利共生关系

D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量将以“J”型曲线持续增长

[解析] 四大家鱼因捕食对象的不同而分布在池塘的不同水层,出现了垂直分层的现象;由图可知四大家鱼间不存在捕食关系,故不会出现鲢鱼→鳙鱼→青鱼的能量流动关系;鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时存在竞争的关系;若浮游动物大量死亡,则浮游植物会大量增加,从而引起鲢鱼的数量增加,但鲢鱼数量增加又会受到食物、空间等条件限制,故不能以“J”型曲线持续增长。

[答案] A

1.某岛屿上植物茂盛、风景优美,该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落哪种结构的体现?

____________________

2.繁殖季节,成年鲈鱼吞食小鲈鱼的行为属于捕食吗?

谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是什么?

______________________________

提示:

1.水平结构。

2.不属于,属于种内斗争。

竞争。

巧辨三种种间关系曲线

(1)互利共生曲线——同步性变化(同增同减)。

(2)捕食曲线——不同步性变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝);在捕食数量关系图中,捕食者与被捕食者的判断:

①依两条曲线的关系,捕食者随着被捕食者的变化而变化,如图中A先达到最多,B随后才达到最多,即曲线B随着曲线A的变化而变化,故B捕食A。

②依最大个体数,被捕食者的个体数通常多于捕食者,故由图中A的最大个体数多于B的,也可推出B捕食A。

(3)竞争曲线——看最终结果,一种数量增加,另一种下降甚至降为0,只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。

群落的空间结构

1.(2016·通化模拟)以下关于群落的结构,理解不正确的是( )

A.竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象

B.动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关

C.淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D.不同地段生物种类有差别,在水平方向上呈镶嵌分布

解析:

选A。

竹林中的所有竹子为同一物种,由于生长阶段不同而高低不同,所属范围为种群而非群落;动物在群落中垂直分布与食性及栖息场所有关,如森林中的鸟类:

林冠层栖息着鹰、杜鹃,中层栖息着山雀、啄木鸟等;淡水鱼的分层与食性有关;不同地段的土壤性质、水分、温度、光照不同从而导致生物种类有差异,同一地段上种群密度也有差别,常呈集群分布或表现为斑块状镶嵌。

2.(2016·南京市高三期中)如下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不正确的是( )

A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式

B.决定这种现象的环境因素除光照外还有温度和湿度等

C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植

D.在农业生产中可以充分利用这一现象,合理搭配种植作物品种

解析:

选C。

植物群落出现分层现象的原因主要与光照(森林)和温度(高山)有关,环境因素影响植物群落从而出现分层现象。

充分利用植物群落生长的分层现象可以用来指导农业生产,譬如玉米和大豆间种,能提高光能的利用率。

一块田地中的玉米是一个种群,不存在群落特征,合理密植是为了削弱种内斗争以增加产量。

1.形成群落空间结构应注意的问题

(1)要有多个种群构成群落,如竹林中竹子只是一个种群,就不存在垂直结构和水平结构。

(2)各个种群间要形成不同的种间关系,如捕食、竞争等。

通过各种不同的种间关系,使各个生物种群分别占据不同的空间,形成群落的空间结构。

(3)要存在形成分层现象的环境条件,如光照、温度、食物、栖息场所等。

2.区分“高山植被分布”与“群落垂直结构”

(1)高山植被的垂直分布是由于随海拔高度升高,温度下降明显,从而导致不同海拔高度植被分布不同,从低到高依次为阔叶林→针叶林→高原草甸→苔原。

(2)高山植被分布不属于群落垂直结构,因为在每一个自然区域地段,均具有自然群落,而每一个群落都有各自的垂直结构与水平结构。

如图所示:

群落种间关系分析

3.(2014·高考新课标全国卷Ⅰ)某种植物病毒V是通过稻飞虱吸食水稻汁液在水稻间传播的。

稻田中青蛙数量的增加可减少该病毒在水稻间的传播。

下列叙述正确的是( )

A.青蛙与稻飞虱是捕食关系

B.水稻与青蛙是竞争关系

C.病毒V与青蛙是寄生关系

D.水稻和病毒V是互利共生关系

解析:

选A。

由题干信息可知青蛙与稻飞虱是捕食关系,A项正确、B项错误;植物病毒V是可寄生在水稻细胞内的病毒,因此病毒V与青蛙不是寄生关系,水稻和病毒V是寄生关系,C、D项错误。

4.

某捕食者与其猎物种群大小随时间变化的关系如图所示。

如果以捕食者数量为X轴、猎物数量为Y轴作图,则图形正确的是( )

解析:

选D。

由图可以看到捕食者和被捕食者(猎物)符合捕食关系的种群波动:

猎物增加→捕食者增加→猎物减少→捕食者减少。

只有图D所示满足这种波动。

几种生物种间关系的易误辨析

(1)“大鱼吃小鱼”不一定是捕食。

大鱼吃小鱼

均有利于种群的生存和繁衍。

(2)要正确区别竞争和捕食的关系:

①竞争是不同种生物为了争夺资源、空间等生活条件而发生斗争,并不以直接获得食物为目的。

②捕食则是一种生物以另一种生物为食,目的是获得食物与能量,用以维持自身的生存。

反例:

一种生物以非生物为食,如牛饮水不是捕食。

(3)两种生物甲和乙以同一植物为食,但取食的部位不同并不构成竞争关系,如人吃玉米籽粒,而牛吃秸秆等。

考点二 群落的演替[学生用书P235]

1.群落演替的五大原因

(1)环境不断变化,为群落中某些物种提供有利的繁殖条件,而对另一些物种生存产生不利影响。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的干扰。

2.群落演替的三个阶段

(1)侵入定居阶段(先锋群落阶段)。

一些物种侵入裸地定居成功并改良了环境,为以后侵入的同种或异种物种创造有利条件。

(2)竞争平衡阶段。

通过种内斗争或种间竞争,优势物种定居并繁殖后代,劣势物种被排斥,相互竞争过程中共存下来的物种,在利用资源上达到相对平衡。

(3)相对稳定阶段。

物种通过捕食、竞争等,共同进化,资源利用更为充分有效,群落结构更加完善,有比较固定的物种组成和数量比例,群落结构复杂、层次多。

3.群落演替的类型

类型

初生演替

次生演替

起点

从来没有被植物覆盖的地面,或原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方

原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留