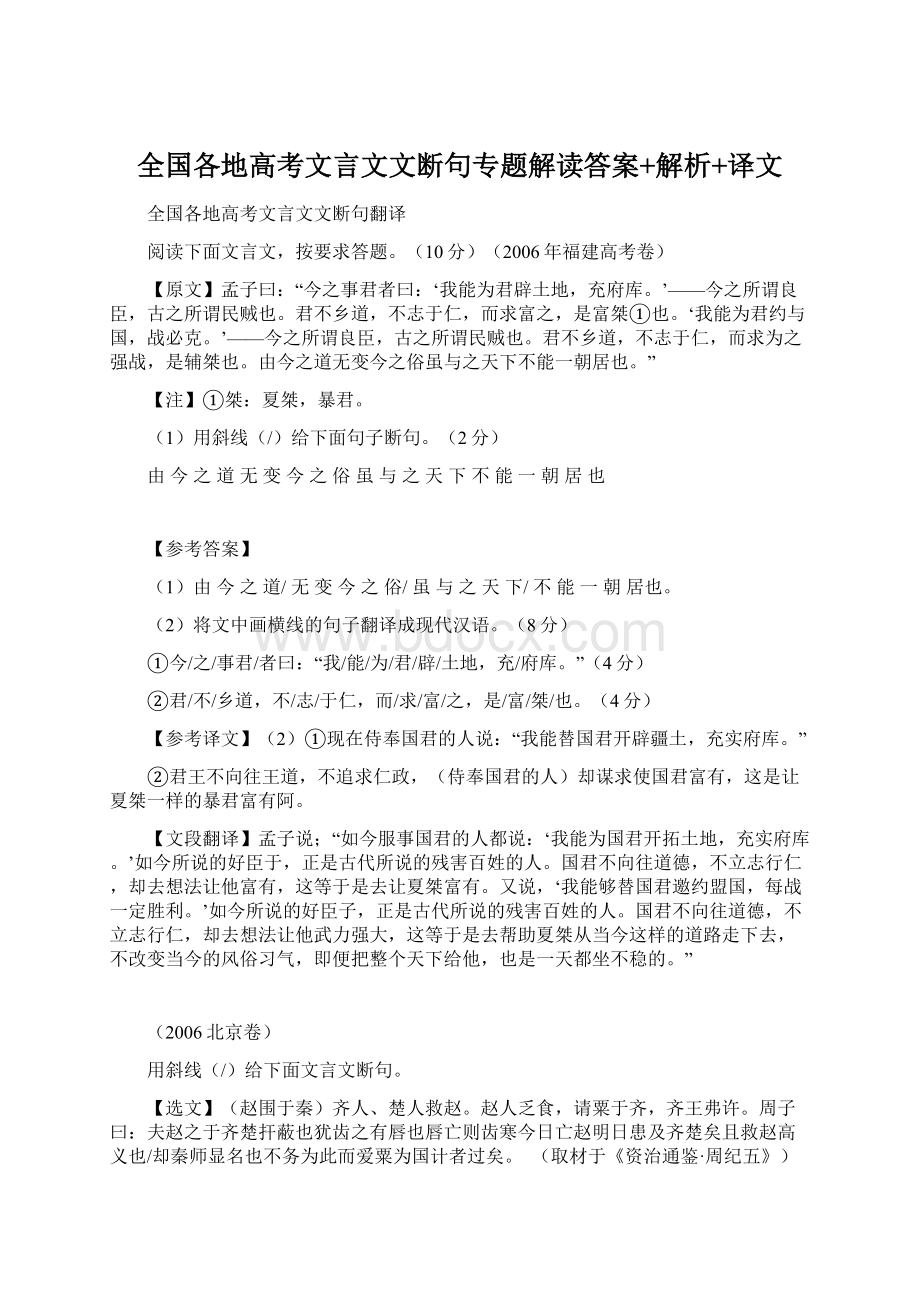

全国各地高考文言文文断句专题解读答案+解析+译文.docx

《全国各地高考文言文文断句专题解读答案+解析+译文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国各地高考文言文文断句专题解读答案+解析+译文.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国各地高考文言文文断句专题解读答案+解析+译文

全国各地高考文言文文断句翻译

阅读下面文言文,按要求答题。

(10分)(2006年福建高考卷)

【原文】孟子曰:

“今之事君者曰:

‘我能为君辟土地,充府库。

’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也。

君不乡道,不志于仁,而求富之,是富桀①也。

‘我能为君约与国,战必克。

’——今之所谓良臣,古之所谓民贼也。

君不乡道,不志于仁,而求为之强战,是辅桀也。

由今之道无变今之俗虽与之天下不能一朝居也。

”

【注】①桀:

夏桀,暴君。

(1)用斜线(/)给下面句子断句。

(2分)

由今之道无变今之俗虽与之天下不能一朝居也

【参考答案】

(1)由今之道/无变今之俗/虽与之天下/不能一朝居也。

(2)将文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

①今/之/事君/者曰:

“我/能/为/君/辟/土地,充/府库。

”(4分)

②君/不/乡道,不/志/于仁,而/求/富/之,是/富/桀/也。

(4分)

【参考译文】

(2)①现在侍奉国君的人说:

“我能替国君开辟疆土,充实府库。

”

②君王不向往王道,不追求仁政,(侍奉国君的人)却谋求使国君富有,这是让夏桀一样的暴君富有阿。

【文段翻译】孟子说;“如今服事国君的人都说:

‘我能为国君开拓土地,充实府库。

’如今所说的好臣于,正是古代所说的残害百姓的人。

国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他富有,这等于是去让夏桀富有。

又说,‘我能够替国君邀约盟国,每战一定胜利。

’如今所说的好臣子,正是古代所说的残害百姓的人。

国君不向往道德,不立志行仁,却去想法让他武力强大,这等于是去帮助夏桀从当今这样的道路走下去,不改变当今的风俗习气,即便把整个天下给他,也是一天都坐不稳的。

”

(2006北京卷)

用斜线(/)给下面文言文断句。

【选文】(赵围于秦)齐人、楚人救赵。

赵人乏食,请粟于齐,齐王弗许。

周子曰:

夫赵之于齐楚扞蔽也犹齿之有唇也唇亡则齿寒今日亡赵明日患及齐楚矣且救赵高义也/却秦师显名也不务为此而爱粟为国计者过矣。

(取材于《资治通鉴·周纪五》)

【参考答案】夫赵之于齐楚/扞蔽也/犹齿之有唇也/唇亡则齿寒/今日亡赵/明日患及齐楚矣/且救赵/高义也/却秦师/显名也/不务为此而爱粟/为国计者/过矣。

【解析】这段文字主要说了赵国与齐、楚的利害关系,再加上我们非常熟悉的“唇亡齿寒”的成语,所以,难度较小。

【参考答案】(赵围于秦)齐人、楚人救赵。

赵人乏食,请粟于齐,齐王弗许。

周子曰:

夫赵之于齐楚/扞蔽也//犹齿之有唇也//唇亡则齿寒//今日亡赵/明日患及齐楚矣//且救赵/高义也//却秦师/显名也//不务为此而爱粟//为国计者/过矣。

【评分标准】

①//为必断处,对7处得5分,对6处得4分,对5处得3分,对4处得2分,对3处得1分,对1-2处不得分。

②/为可断可不断,此处断句不得分,亦不减分。

③“救赵”后断句,“却秦师”后也必须断句,反之亦然,否则减1分。

④错误的断句,错一处减1分,减完为5分为止。

【参考译文一】(赵国被秦国围困)齐国、楚国去解救赵国。

赵国人粮食匮乏,向齐国请求救助,齐王不答应。

周子说:

“赵国对于齐国、楚国来说,是强有力的屏障。

犹如牙齿有嘴唇,如果嘴唇没有了,那么牙齿会感到凉的。

如果现在赵国灭亡了,马上祸患就会危及到齐国和楚国。

况且,救赵国,会显示我们高尚的节义;击退秦国的军队,可以张显我们的名声。

不做这些而吝惜粮食,这不是为国家的长远考虑啊。

”

【参考译文二/断句部分】对齐国和楚国来说,赵国是抵御秦国入侵的屏障,就像是嘴唇对牙齿那样,嘴唇没有了,牙齿就会觉得冷。

今天秦国灭亡赵国,将来祸患势必降临到齐国和楚国了。

况且,救助赵国是一件高尚的义举;打败秦国的军队,又能显扬赵国的威名。

现在您不致力于这样的事件,而吝惜自己的粮食,这样来制定国家策略,就是错误的。

【试题简析】断句需要考生具有一定的文言语感和对文意的大致的了解。

这次的断句题,考察的内容涉及了考生非常熟悉的成语“唇亡齿寒”,文段浅显,((赵围于秦)齐人、楚人救赵。

赵人乏食,请粟于齐,齐王弗许。

)背景的交代浅显易懂。

再结合“唇亡齿寒”的理解。

同时结合了同学平时课内文学文化常识和文言词语的积累,其中,一些关键的词语的义项,如“夫”“亡”“患”“却”“务”“爱”“计”“过”在课文中都有出现,在此基础上,理解文段的主要内容不是难事,符合“诵读浅易文言文”的要求。

考察的文言知识点主要是判断句式和句式在结构上的对应关系,其中判断句如:

夫赵之于齐楚扞蔽也//且救赵高义也//却秦师显名也等。

均有明显的判断词存在,降低了学生理解与断句上的难度。

而句式的对应关系如:

“今日亡赵/明日患及齐楚矣”“今日”“明日”对应明确。

“且救赵/高义也//却秦师/显名也。

”“救赵”“却秦师”;“高义”“显名”在句式对应明显。

关注这些,准确的断句就不是什么难事了,从考生的答题来看,绝大部分考生可以准确的断出主体部分,而对于细节的对应部分尚有部分同学不能准确把握。

如“/”处的把握不准确,或偶有缺漏,而答案中的“‘救赵’后断句,‘却秦师’后也必须断句,反之亦然,否则减1分。

”一条是非常重要的,他考察了学生的文言语感和对文意的准确把握的能力。

今年和去年的断句考试都存在着同样令人遗憾的地方,就是有个别同学不注意审题,没有关注题干中的“用斜线(/)”而使用了标点来断句。

虽然同样可以准确断出文段的句读,但从准确审题,按题目要求答题角度还是存在着缺憾的,是要扣分的。

断句和翻译。

(9分)(2007年广东高考题)

(1)用“/”给文言文阅读材料的最后一个自然段断句。

(3分)

【原文】异史氏曰满招损谦受益天道也名小立遂自以为是执叶公之余习狃而不变势不至大败涂地不止也满之为害如是夫。

【参考答案1】异史氏曰/满招损/谦受益/天道也/名小立/遂自以为是/执叶公之余习/狃(niǔ)而不变/势不至大败涂地不止也/满之为害如是夫。

【建议】断句是考查文言文的传统方式,是学习文言文的基本功。

明辨句读,要综合运用古汉语字词句及古代历史文化等方面的常识,因而断句能力高低,成了阅读文言文能力高低的一个重要标志。

不要急于答题,应当先诵读这个篇段,通过诵读,力求对全文的内容有个大体的了解,凭语感将能断开的先断开,逐步缩小范围,然后再集中精力分析难断处,遵循先易后难的原则。

找虚词、察对话、依总分、据修辞、对称、反复、辨句式。

【参考译文】异史氏说:

自满必招致损伤,谦虚方可得到益处,这是客观规律。

刚有点小名气就自以为是,偏执于叶公的不良恶习,因袭而不改变,不到一败涂地而不停止,骄傲自满真害人就是这样的啊!

(2007北京卷)

用斜线(/)给下列短文画横线的部分断句。

【选文】太宗谓太子少师萧瑀曰朕少好弓矢得良弓十数自谓无以加近以示弓工乃曰皆非良材朕问其故工曰木心不直则脉理皆邪弓虽劲而发矢不直。

朕始寤向者辨之未精也。

朕以弓矢定四方,识之犹未能尽,况天下之务,其能遍知乎!

(取材于《资治通鉴·唐纪八》)

【参考答案】太宗谓太子少师萧瑀曰/朕少好弓矢/得良弓十数/自谓无以加/近以示弓工/乃曰//皆非良材/朕问其故/工曰/木心不直/则脉理皆邪/弓虽劲//而发矢不直。

(双斜线(//)处,可断可不断)

【解析】运用语感,理解文句的意思正确断句。

断句考查的是学生的文言语感和对文意的大致了解。

这次所选“太宗辨弓”文段讲述的是唐太宗李世民颇有自知之明,从自己对于弓箭的认识误区体悟到了自己对于治理天下缺乏经验与才识,文意浅显易懂,考生结合平时课内的文言知识积累,在文言实词、虚词、文言句式、古文化常识方面不会出现太多的阅读障碍。

其中,一些关键的词语的义项,如“少”“好”“加”“示”分别在课文《触龙说赵太后》(老臣贱息舒祺,最少)、《庄暴见孟子》(王语暴以好乐)、《曹刿论战》(牺牲玉帛,弗敢加也)、《廉颇蔺相如列传》(壁有瑕,请指示王)中出现过,而“邪”字也可以结合上句中的“直”加以对应理解。

加之这个文言语段划线部分是转述一段对话,三次“曰”的出现、两问两答的过程都可成为断句的参考,这在一定程度上降低了学生理解和断句上的难度。

但从考生答题的整体情况看,只有一部分考生能准确把握住断句的主体部分,相当一部分考生在“近”和“示弓”后断句,除了对“加”和“近以示工”句的陈述对象不能准确把握的原因,更主要的是考生只机械关注断句的语言标志,缺少对文段的整体内容的感知,在没有阅读完全文、弄通文意之时就想当然地断下去而导致了错断增多。

今年的断句考试中发现个别同学仍旧抱着“能多断不少断”的想法,而评分标准中则要求在必断处得分的基础上,对错误的断句,要错一处减一分,减完为止,这需要引起注意。

今年在阅卷中还发现有个别同学用铅笔断句,虽然也能准确断出文段的句读,但同样不符合考试要求,是要扣分的。

【参考译文】太宗对太子少师萧瑀说:

我年轻时就喜欢弓箭,搞到几十个好弓箭,自己认为没有能可比的了。

近来我把收藏的弓箭拿给做弓箭的人去看,工匠却说我这些弓箭都不是好木材做的。

我问原因,工匠说,木材的质地不平直,纹脉都是斜的,弓箭虽然有劲,然而射出的箭不会平直。

我才明白从前辨识(弓箭)的方法还不准确。

我凭借弓箭打天下,认识这些弓箭还不完全,况且天下的事物这么多,怎么能都了解清楚呢!

【原文】太宗谓太子少师萧瑀,曰:

“朕少好弓矢,得良弓十数,自谓无以加。

近以示弓工,乃曰:

‘皆非良材。

’朕问其故,工曰:

‘木心不直,则脉理皆邪。

弓虽劲而发矢不直。

’朕始寤向者辨之未精也。

朕以弓矢定四方,识之犹未能尽,况天下之物,何能遍知乎!

”(《通鉴•唐纪八》)

【译文】唐太宗对太子少师萧瑀说:

“我年轻时喜欢弓箭,得到好弓十多张,自以为没有比这些更好的。

近日把它们给弓匠看,他们说:

‘都不是好材料。

’我问其中的缘故,工匠说:

‘如果木头的纹理不直,脉理就不正。

弓虽有力而发出的箭不直。

’我才明白从前辨别弓箭好坏不够精通。

我凭借弓箭平定四方,对其认识仍不透彻,何况天下事物,怎能一一知晓呢!

”

(2007浙江卷)

用斜线(/)给下面文言文断句。

【选文】夫明六经之指涉百家之书纵不能增益德行敦厉风俗犹为一艺得以自资父兄不可常依乡国不可常保一旦流离无人庇荫当自求诸身耳(《颜氏家训·勉学》)

【参考答案】夫明六经之指/涉百家之书/纵不能增益德行/敦厉风俗/犹为一艺/得以自资/父兄不可常依/乡国不可常保/一旦流离/无人庇荫/当自求诸身耳

【参考译文】明晓六经的要旨,广泛涉略百家著作,即使不能提高自己的道德品行,纯朴社会风俗,也能学到一技之长,得以帮助自己。

父母兄弟不可长久地依靠,乡土也不能永远作为保障。

一旦流离失所,无人可以庇护你,就当求助于自身了。

【解析】给文言文断句,传统上称之为“句读”。

断句的基础在于对文意的领会,因此断句前先要通读几遍,力求对文段的内容有个大体的了解,将能断开的先断开,逐步缩小范围;然后集中精力分析难断句与上下文的联系。

同时,还应注意文段的体裁、语言风格等。

这段文字要注意几组动宾结构的对称句子。

正确解答断句题的关键是理解其基本意思。

本题中的文段讲的是读“六经”和“百家之书”对自身的好处。

其语言特点是整句的运用,句中的“明六经之指”和“涉百家之书”对举,“增益德行”和“敦厉风俗”对举,“父兄不可常依”和“乡国不可常保”对举。

从语感角度看,开头的“夫”引发议论,“纵不能”与“犹为”照应,“一旦”与“当”照应。

答题时,同学们主要存在以下两种失误:

1.误把语意停顿当标点停顿。

文言文断句指的是标点停顿而不是语意停顿。

许多同学在开头的“夫”和“纵不能”后面加了斜线:

“夫/明六经之指/涉百家之书/纵不能/