秋八年级数学上册勾股定理142勾股定理的应用第2课时勾股定理在数学中的应用作业新版华东师大版.docx

《秋八年级数学上册勾股定理142勾股定理的应用第2课时勾股定理在数学中的应用作业新版华东师大版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《秋八年级数学上册勾股定理142勾股定理的应用第2课时勾股定理在数学中的应用作业新版华东师大版.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

秋八年级数学上册勾股定理142勾股定理的应用第2课时勾股定理在数学中的应用作业新版华东师大版

[14.2 第2课时 勾股定理在数学中的应用]

一、选择题

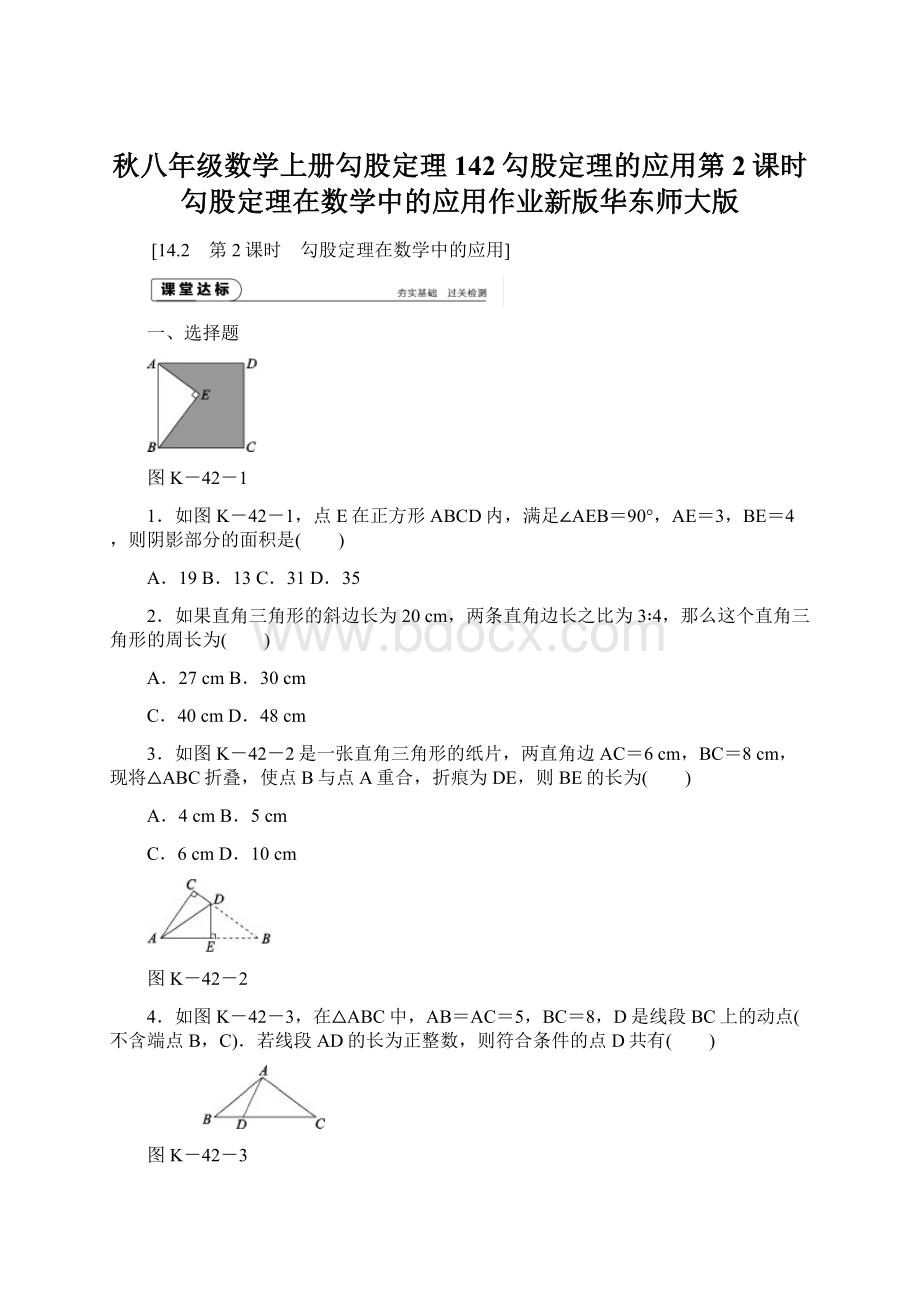

图K-42-1

1.如图K-42-1,点E在正方形ABCD内,满足∠AEB=90°,AE=3,BE=4,则阴影部分的面积是( )

A.19B.13C.31D.35

2.如果直角三角形的斜边长为20cm,两条直角边长之比为3∶4,那么这个直角三角形的周长为( )

A.27cmB.30cm

C.40cmD.48cm

3.如图K-42-2是一张直角三角形的纸片,两直角边AC=6cm,BC=8cm,现将△ABC折叠,使点B与点A重合,折痕为DE,则BE的长为( )

A.4cmB.5cm

C.6cmD.10cm

图K-42-2

4.如图K-42-3,在△ABC中,AB=AC=5,BC=8,D是线段BC上的动点(不含端点B,C).若线段AD的长为正整数,则符合条件的点D共有( )

图K-42-3

A.5个B.4个C.3个D.2个

5.如图K-42-4,在5×5的正方形网格中,从在格点上的点A,B,C,D中任取三点,所构成的三角形是直角三角形的个数是( )

图K-42-4

A.1B.2C.3D.4

二、填空题

6.2016·烟台如图K-42-5,O为数轴原点,A,B两点分别对应-3,3,作腰长为4的等腰三角形ABC,连结OC,以O为圆心,CO长为半径画弧交数轴于点M,则点M对应的实数为________.

图K-42-5

7.如图K-42-6,四边形ABCD中,AB∥DC,∠B=90°,连结AC,∠DAC=∠BAC.若BC=4cm,AD=5cm,则AB=________cm.

图K-42-6

8.如图K-42-7,在Rt△ABC中,∠BAC=90°,过顶点A的直线DE∥BC,∠ABC,∠ACB的平分线分别交DE于点E,D,若AC=6,BC=10,则DE的长为________.

图K-42-7

9.如图K-42-8,正方形A1B1B2C1,正方形A2B2B3C2,正方形A3B3B4C3,…,正方形AnBnBn+1Cn按图放置,使点A1,A2,A3,A4,…,An在射线OA上,点B1,B2,B3,B4,…,Bn在射线OB上.若∠AOB=45°,OB1=1,图中阴影部分三角形的面积由小到大依次记作S1,S2,S3,S4,…,Sn,则Sn=________.

图K-42-8

三、解答题

10.如图K-42-9所示,阴影(半圆)部分的面积是多少?

(π取3)

图K-42-9

11.如图K-42-10,正方形网格中的每个小正方形的边长都是1,每个小格的顶点叫做格点,以格点为顶点分别按下列要求画三角形并涂上阴影.

(1)在图①中,画一个直角三角形,使它的三边长都是有理数;

(2)在图②、图③中,分别画一个直角三角形,使它们的三边长都是无理数(两个三角形不全等).

图K-42-10

12.如图K-42-11,在Rt△ABC中,∠C=90°.如果以此直角三角形三边为边,分别作三个等边三角形(如图K-42-11),其面积分别为S1,S2,S3,那么S1,S2,S3之间有什么关系?

图K-42-11

13.如图K-42-12,在四边形ABCD中,∠ABC=90°,CD⊥AD,AD2+CD2=2AB2.

求证:

AB=BC.

图K-42-12

14.把一张长方形纸片ABCD按如图K-42-13所示的方式折叠,使顶点B和点D重合,折痕为EF.若AB=3cm,BC=5cm,求重叠部分△DEF的面积.

图K-42-13

15.如图K-42-14,已知D,F分别是△ABC的边BC上两点,E是边AC上一点,∠BFE=∠FEA,AB=13,AD=12,BD=5,AE=10,DF=4.

(1)求证:

AD⊥BC;

(2)求△ABC的面积.

图K-42-14

探究题如图K-42-15,在等腰三角形ABC中,AB=AC,其底边长为8cm,腰长为5cm,一动点P在底边上从点B出发向点C以0.25cm/s的速度移动,请你探究:

当点P运动多长时间时,点P与顶点A的连线PA与腰垂直.

图K-42-15

详解详析

【课时作业】

[课堂达标]

1.A

2.[解析]D 设两条直角边长分别为3xcm,4xcm,根据勾股定理,得(3x)2+(4x)2=202,解得x=4,则两条直角边的长分别为12cm,16cm,所以这个直角三角形的周长为48cm.

3.B

4.[解析]C 如图,过点A作AE⊥BC于点E.

∵AB=AC,

∴EC=BE=BC=4,

∴AE===3.

∵D是线段BC上的动点(不含端点B,C),

∴3≤AD<5.

∵线段AD的长为正整数,

∴AD=3或4,

当AD=3时,点D就在点E的位置,

当AD=4时,点D在点E的两侧各有一个位置,

∴符合条件的点D共有3个.故选C.

5.[解析]C 从点A,B,C,D中任取三点能组成三角形的一共有4种可能,其中只有△ABD,△ADC,△ABC是直角三角形.

6.[答案]

[解析]∵△ABC为等腰三角形,OA=OB=3,∴OC⊥AB.

在Rt△OBC中,OC===.

∵以O为圆心,OC长为半径画弧交数轴于点M,

∴OM=OC=,

∴点M对应的实数为.

7.8 8.14

9.[答案]22n-3

[解析]∵OB1=1,△OB1A1是等腰直角三角形,

∴A1B1=1.

∵四边形A1B1B2C1是正方形,∴A1C1=1.

∵△A1C1A2是等腰直角三角形,

∴S1=×1×1=.

同理A2C2=2,A3C3=22,A4C4=23,…,AnCn=2n-1,

∴Sn=×2n-1×2n-1=22n—3.

10.解:

(1)

(2)题答案直角三角形的斜边长为=10,

那么阴影部分的面积为×π×≈37.5.

11.解:

(1)

(2)题答案如图,答案不唯一.

12.解:

∵在Rt△ABC中,∠C=90°,

∴AB2=AC2+BC2.

根据等边三角形面积计算公式得S3=AB2,

S1=AC2,S2=BC2,

∴S1+S2=(AC2+BC2)=AB2=S3,

故S1+S2=S3.

13.证明:

连结AC.

∵∠ABC=90°,

∴AB2+BC2=AC2.

∵CD⊥AD,

∴AD2+CD2=AC2.

又∵AD2+CD2=2AB2,

∴AB2+BC2=2AB2,

即BC2=AB2.

∵CB>0,AB>0,

∴AB=BC.

14.解:

由长方形纸片的折叠可得A′D=AB,A′E=AE.

在Rt△A′DE中,

由勾股定理,得A′D2+A′E2=DE2,AE+DE=AD.

设DE=x,

则A′E=AD-DE=5-x.

则32+(5-x)2=x2,

解得x=3.4,

即DE=3.4,

所以S△DEF=DE·AB=×3.4×3=5.1(cm2).

即重叠部分△DEF的面积是5.1cm2.

15.解:

(1)证明:

∵AB=13,AD=12,BD=5,

∴AB2=BD2+AD2,

∴△ABD是直角三角形,∠ADB=90°,

∴AD⊥BC.

(2)∵∠BFE=∠FEA,

∴∠CFE=∠CEF,

∴CF=CE.

设CE=CF=x.

∵∠ADC=90°,

∴AD2+CD2=AC2,

即122+(x+4)2=(10+x)2,

解得x=5,

∴BC=5+4+5=14,

∴S△ABC=BC·AD=84.

[素养提升]

解:

过点A作AD⊥BC于点D.

∵AB=AC,BC=8cm,

∴BD=CD=BC=4cm.

由勾股定理,得AD==3(cm).

分两种情况:

(1)如图①,当点P运动t秒后有PA⊥AC时,

∵AP2=PD2+AD2=PC2-AC2,

∴PD2+32=(PD+4)2-52,∴PD=2.25cm,

∴BP=4-2.25=1.75,

∴0.25t=1.75,解得t=7.

(2)当点P运动t秒后有PA⊥AB时,如图②,同理可得PD=2.25,∴BP=4+2.25=6.25,

∴0.25t=6.25,解得t=25.

综上所述,当点P运动的时间为7s或25s时,点P与顶点A的连线与腰垂直.