钢筋混凝土框架课程设计计算书.docx

《钢筋混凝土框架课程设计计算书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢筋混凝土框架课程设计计算书.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

钢筋混凝土框架课程设计计算书

一、设计资料

1、建设地点:

上海

2、工程名称:

某工业厂房

3、基本风压:

0.55kN/m2

4、地面粗糙类型:

C类

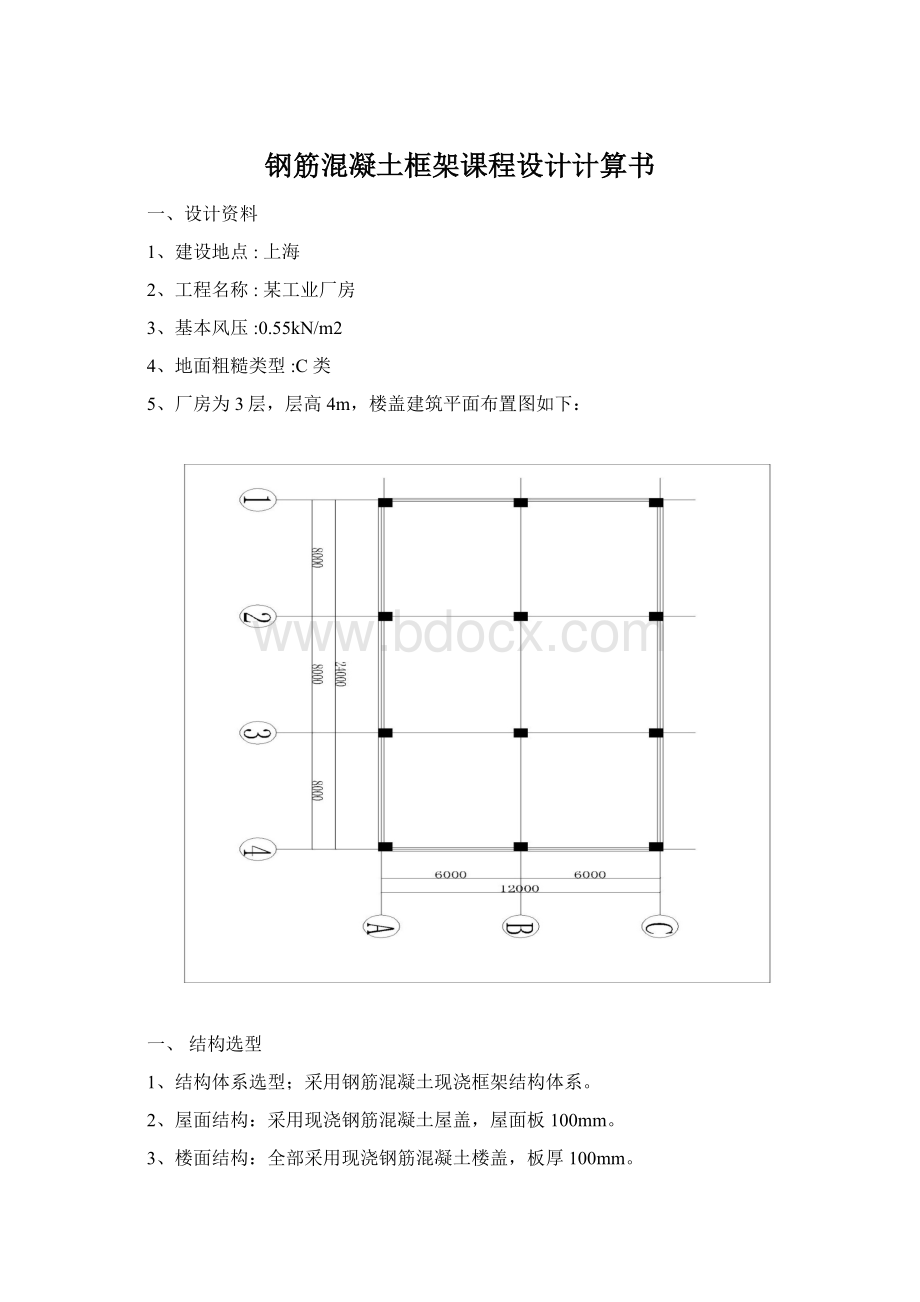

5、厂房为3层,层高4m,楼盖建筑平面布置图如下:

一、结构选型

1、结构体系选型;采用钢筋混凝土现浇框架结构体系。

2、屋面结构:

采用现浇钢筋混凝土屋盖,屋面板100mm。

3、楼面结构:

全部采用现浇钢筋混凝土楼盖,板厚100mm。

4、柱截面尺寸均采用600*600m。

5、主梁沿横向布置,跨度6m,截面高度h=6000/15--6000/10=400--600mm,取h=600mm,截面宽度b=250mm。

6、次梁沿横向布置,跨度8m,截面高度h=8000/18--8000/12=444--667mm,取h=500mm,截面宽度b=250mm。

7、柱梁每两跨内布置两根次梁,板的跨度6/3=2m,l02/l01=8/2=4,因此按单向板设计。

8、选用C35混凝土,钢筋均选用HRB400级钢筋。

9、荷载:

楼面活荷载标准值q=6.OKN/m2。

10、室内外高差0.450m,基础顶面到一层地面距离0.600m。

11、结构选型后平面图和剖面图如下:

三、框架计算简图及梁柱线刚度

3.1、计算简图:

取

轴上的一榀框架计算,假定框架柱嵌固于基础顶面,框架梁与柱刚接,由于各层柱截面尺寸不变,故梁跨等于柱截面形心轴线之间的距离,底层柱高从基础顶面算至二楼楼面,为4.6m。

由此可绘出框架的计算简图如下图所示;

3.2、框架梁柱的线刚度计算

AB、BC跨梁(对于梁,取I=2.0*I0):

i=2*Ec*1/12*0.25*﹙0.6﹚³/6=15.00*10-4Ec(m³)

上部各层柱:

i=Ec*1/12*﹙0.6﹚4/4=27.00*10-4Ec(m³)

底层柱

i=Ec*1/12*﹙0.6﹚4/4.6=23.48*10-4Ec(m³)

四、荷载计算

4.1、恒载计算

(1)、屋(楼)面框架梁线荷载标准值:

AB、BC跨梁自重:

0.25*0.6*25=3.75kN/m

梁侧粉刷:

2*(0.6-0.1)*0.02*17=0.34kN/m

因此,作用在各层框架梁上的线荷载为:

gAB=gAC=3.75+0.34=4.09kN/m

(2)、屋(楼)面框架梁集中荷载标准值:

30mm厚水泥砂浆面层:

0.03*2*8*20=9.60kN

100mm厚现浇钢筋混凝土楼板:

0.1*2*8*25=40.00kN

20mm厚板底混合砂浆抹面:

0.02*2*8*16=5.12kN

屋(楼)面自重:

54.72kN

次梁自重:

0.25*0.5*8*25=25.00kN

次梁粉刷:

2*(0.5-0.1)*0.02*8*17=2.18kN

各层AB、CD跨梁中集中荷载:

G=54.72+25+2.18=81.90kN

(3)、屋面框架节点集中荷载标准值:

次梁自重及粉刷:

25+2.18=27.18kN

1m高女儿墙自重:

1*8*0.24*19=36.48kN

女儿墙粉刷:

1*0.02*8*2*17=5.44kN

次梁传来屋面自重:

54.72kN

顶层边节点集中荷载:

G3A=G3C=27.18+36.48+5.44+54.72=123.82kN

顶层中节点集中荷载:

G3B=27.18+54.72*2=136.62kN

(4)、楼面框架节点集中荷载标准值:

次梁自重及粉刷:

25+2.18=27.18kN

窗自重:

2.7*1.8*0.45*2=4.37kN

窗下墙体自重:

0.24*0.9*(8-0.6)*19=30.37kN

粉刷:

2*0.02*0.9*(8-0.6)*17=4.53kN

窗边墙体自重:

(8-0.6-2.7*2)*1.8*0.24*19=16.42kN

粉刷:

(8-0.6-2.7*2)*1.8*0.02*17=1.22kN

框架柱自重:

0.6*0.6*4*25=36kN

粉刷:

1.5*0.02*4*17=2.04kN

梁传来楼面自重:

54.72kN

中间层边节点集中荷载:

GA=GC=27.18+4.37+30.37+4.53+16.42+1.22+36+2.04+54.72

=176.85kN

顶层中节点集中荷载:

GB=27.18+36+2.04+54.72*2=174.66kN

(5)恒载作用下的机构计算简图:

4.2、活载计算

p3AB=p3BC=1.5*6=9.00kN

P3A=P3C=1/2*(8+8-6)*(6/2)*1.5=22.50kN

P3B=22.5*2=45.00kN

pAB=pBC=6*6=36.00kN

PA=PC=1/4*8*6*6=72.00kN

PB=72.00*2=144.00kN

楼面活荷载作用下的机构计算简图:

4.3、风荷载计算

风压标准值计算公式为:

ω=βz*μs*μz*ω0

因为结构高度H=12.6m<30m,可取βz=1.0;对于矩形平面μs=1.3;μz可通过查《建筑结构荷载规范》求得。

将风荷载换算成作用于框架每层节点上的集中荷载,计算过程如下表所示:

层次

βz

μs

z

μz

ω0(kN/m2)

A(m2)

Pw(kN)

3

1.0

1.3

12.6

0.65

0.55

27.2

12.64

2

1.0

1.3

8.6

0.65

0.55

32

14.87

1

1.0

1.3

4.6

0.65

0.55

34.4

15.99

五、内力计算

5.1、恒载作用下的内力计算

采用分层法计算恒载(即竖直荷载)下框架的内力

因为各层梁上线荷载和集中荷载相同,所以各层各杆固端弯矩为:

MAB=MBC=81.90*2*42/62+81.90*22*4/62+4.09*62/12=121.47kN·m

弯矩分配法计算过程如下(除底层以外其他各层柱的线刚度取实际数据的0.9倍):

(1)、顶层

(2)、中间层

(3)、底层

各层弯矩图如下所示:

将各层弯矩图叠加,并进行二次弯矩分配后,可得整个结构的弯矩图如下所示:

进而可求得轴力图和剪力图如下所示:

5.2、活载作用下的内力计算

活载作用下的内力计算也采用分层法,考虑到活荷载分布的最不利组合,各层楼面活荷载布置可能有满布和半布两种情况,如下所示:

(1)、满布

(2)、半布

5.3、风荷载作用下的内力计算

根据风荷载作用下的结构计算简图,内力计算可以采用D值法,计算过程如下图所示(其中,查附表10-3、10-4可得y1=y2=y3=0,即y=y0,由于风荷载分布接近于均布荷载,故y0有附表10-1差得):

由此可得风荷载作用下的弯矩图、轴力图和剪力图:

5.4、风荷载作用下考虑P-Δ效应时的框架内力的调整

风荷载作用下考虑P-Δ效应时框架内力的调整系数按下表计算(其中梁的线刚度折减系数取0.4,柱的线刚度折减系数取0.6):

考虑P-Δ效应框架结构刚度折减计算

考虑P-Δ效应框架梁柱内力增大系数计算

从而可得调整后风荷载作用下的弯矩图如下:

六、内力组合

根据上街内力计算结果,即可进行框架各梁柱各控制截面上的内力组合。

梁的控制界面为梁端柱边及跨中。

由于对称性,每层有三个控制截面,如下图中梁上的1、2、3号截面:

柱则分为边柱和中柱,每根柱每层有两个控制截面,如柱上的1、2、3、4、5、6号截面。

因活载作用下内力计算采用分层法,故当柱上下两层的梁上受到活载作用时,将对该柱产生内力。

计算过程如下所示:

(1)、梁内力组合

(2)、柱内力组合

下表为各层有活载时对本层及其他层所产生的内力

下表为各层柱内力组合情况:

七、截面设计

7.1、梁截面设计

(1)、梁正截面受弯承载力

三层

截面

1

2

3

弯矩(kN·m)

-130.72

125.60

-206.13

αs=M/(α1fcbh02)或

αs=M/(α1fcbf’h20)

0.100

0.096

0.157

γs=(1+√(1-2*αs))/2

0.947

0.949

0.914

As=M/(γsfyh0)

684.5

656.2

1118.8

选配钢筋(mm2)

418

As=1017

418

As=1017

518

As=1272

二层

截面

1

2

3

弯矩(kN·m)

-214.74

163.56

-268.73

αs=M/(α1fcbh02)或

αs=M/(α1fcbf’h20)

0.164

0.125

0.205

γs=(1+√(1-2*αs)/2

0.910

0.933

0.884

As=M/(γsfyh0)

1170.7

869.5

1508.1

选配钢筋(mm2)

518

As=1272

418

As=1017

618

As=1527

一层

截面

1

2

3

弯矩(kN·m)

-211.73

165.19

-272.42

αs=M/(α1fcbh02)或

αs=M/(α1fcbf’h20)

0.162

0.126

0.208

γs=(1+√(1-2*αs)/2

0.911

0.932

0.882

As=M/(γsfyh0)

1152.5

878.9

1516.0

选配钢筋(mm2)

518

As=1272

418

As=1017

618

As=1527

其中最小配筋面积As=1017mm满足As/(bh)=1017/(250*600)=0.68%

>ρmin=0.20%,满足最小配筋率要求。

(2)、梁斜截面受剪承载力

验算截面尺寸:

hw=h0=hf’=520-80=440mm,因/b=440/250=1.76<4,截面尺寸按下式验算:

0.25βcfcbh0=0.25*1*16.7*250*520=542.75kN>Vmax=266.70kN

截面尺寸满足要求。

采用10@200双肢箍筋,

Vcs=0.7ftbh0+fyvh0Asv/s

=0.7*1.71*250*520+360*520*157/200

=302.56kN>Vmax

故不需要配置弯起钢筋。

验算最小配箍率:

ρsv=Asv/(bs)=157/(250*200)=0.31%>0.24*ft/fyv=0.11%

满足要求。

7.2、柱截面设计

其中e0=M/N,e=ei+h/2-as;

当>0.3h=168mm时为大偏压,否则为小偏压;

大偏压时,有x=N/(α1fcb),则

小偏压时,则有

又有最小配筋面积As=1256mm满足As/(bh)=1256/(600*600)=0.35%

>ρmin=0.20%,满足最小配筋率要求。

八、水平位移计算

以下为考虑P-Δ效应的层间水平位移计算过程: