历史统编高中必修中外历史纲要上第1课中华文明的起源与早期国家学案.docx

《历史统编高中必修中外历史纲要上第1课中华文明的起源与早期国家学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史统编高中必修中外历史纲要上第1课中华文明的起源与早期国家学案.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

历史统编高中必修中外历史纲要上第1课中华文明的起源与早期国家学案

【历史】统编高中必修中外历史纲要上:

第1课中华文明的起源与早期国家【学案】

高一竞赛班学案①班级姓名学号小组编制:

MAF日期:

2019.7

第一课中华文明的起源与早期国家

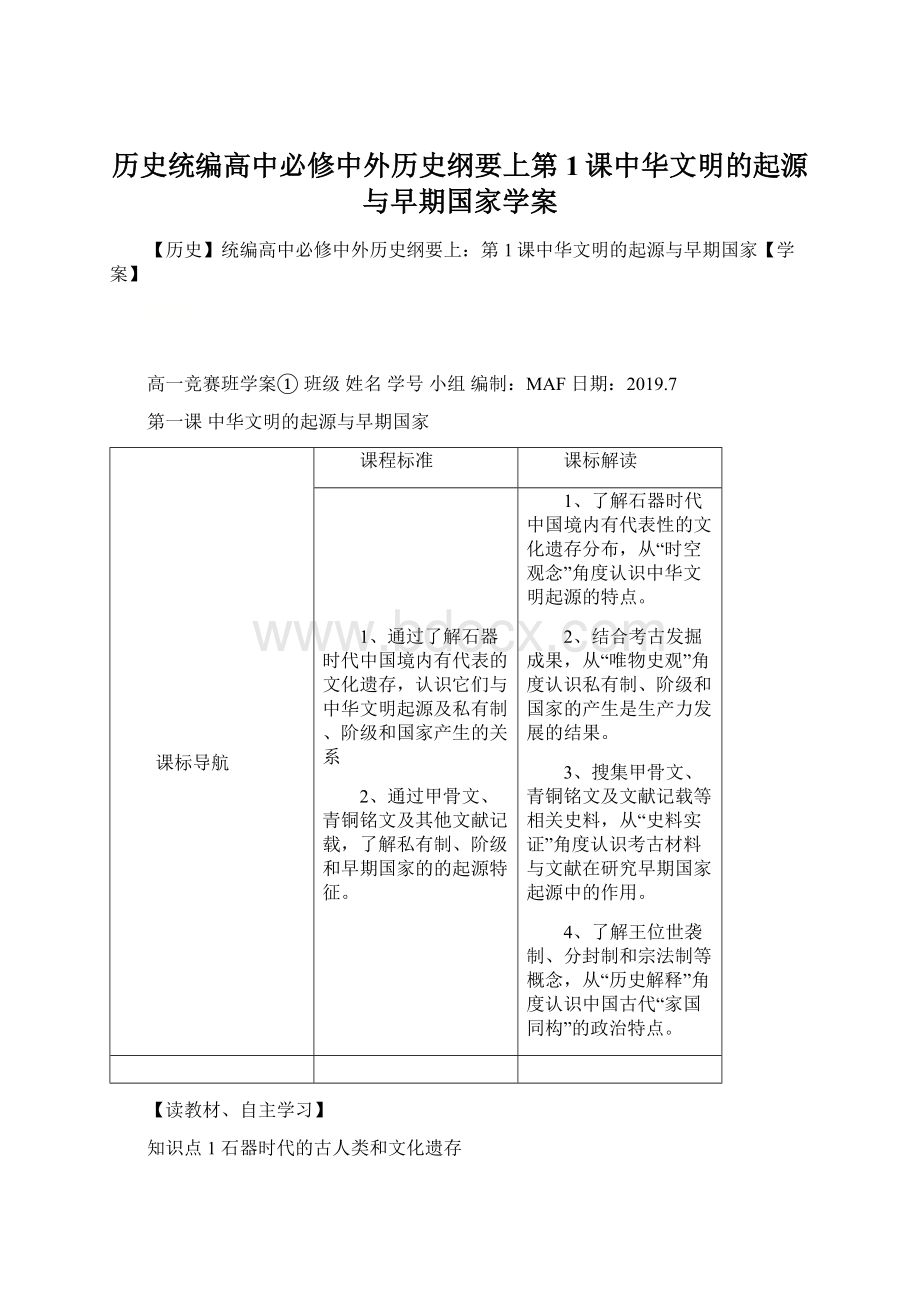

课标导航

课程标准

课标解读

1、通过了解石器时代中国境内有代表的文化遗存,认识它们与中华文明起源及私有制、阶级和国家产生的关系

2、通过甲骨文、青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的的起源特征。

1、了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存分布,从“时空观念”角度认识中华文明起源的特点。

2、结合考古发掘成果,从“唯物史观”角度认识私有制、阶级和国家的产生是生产力发展的结果。

3、搜集甲骨文、青铜铭文及文献记载等相关史料,从“史料实证”角度认识考古材料与文献在研究早期国家起源中的作用。

4、了解王位世袭制、分封制和宗法制等概念,从“历史解释”角度认识中国古代“家国同构”的政治特点。

【读教材、自主学习】

知识点1石器时代的古人类和文化遗存

1、旧石器时代(并不代表那个时候的人类只会使用石器)

(1)概念:

距今约300万年~1万年,以使用()石器为标志的人类物质文化发展阶段。

(2)文化遗存:

距今约170万年的()人和距今约70万~20万年的()【是我国境内目前已确认的最早的古人类】

(3)社会生活:

从事渔猎有采集,过着()生活。

为什么?

请写出来()元谋人和北京人已经学会用()

{想一想1}分析我国早期人类分布的基本特点?

2、新石器时代(注意新旧石器时代的区别)

(1)概念:

在考古学上是石器时代的最后一个阶段,大约从1万年前开始,以()结合方法制作石器。

(2)文化遗存

①分布特点:

分布广泛,并逐渐朝着多元一体、()的方向发展。

②主要代表:

1921年首次在河南渑池县仰韶村发现

A.距今约7000~5000年;黄河中上游地区进入仰韶文化时期,基本特征是()以()为主要栽培作物;黄河下游分布着();长江下游有河姆渡文化,居民种植水稻,掌握了()技术。

B距今允5000年;黄河流域进入()时期,【首次发现于山东章丘龙山镇】代表器物是()。

在北方辽河上游有红山文化,长江下游有良渚文化。

这些文化遗址都出土了(),并且出现较大规模的()和神庙。

具有原始的审美观念。

(3)社会特征

①母系氏族社会:

生产力水平低下,共同劳动,成果共享。

②父系氏族社会:

(),社会贫富分化与不平等的萌芽开始出现,{说明生产力水平提高,体现了社会的发展与进步}氏族间联系趋于紧密,形成较大的部落甚至()。

{想一想2}阅读教材p4良渚古城城墙分布范围示意图、山西襄汾的陶寺遗址及2001号大墓出土时全景中的墓葬情况并结合历史纵横:

分析新石器时代晚期的社会发生了哪些变化?

{想一想3}阅读教材p5学思之窗:

关于启的继位为什么会出现上述不同说法?

知识点2从部落到国家

1、部落联盟

(1)三皇时代:

时代较早,名称说法不一,神话色彩浓重。

(2)五帝时代

①黄河中上游一带的部落首领()联合另一部落首领炎帝,形成炎黄部落联盟,被后世称为()海内外的华人以“炎黄子孙”自称。

②根据各部落首领诉推举和考察,由舜继承尧的地位。

这种做法称为()

2、国家的产生

(1)夏朝的建立

①约公元前()年,禹建立我国最早的奴隶制国家夏朝,河南偃师发现的二里头遗址,很可能是夏文化的遗存。

属于实物材料,价值很高,但孤立不证

②禹死后,其子()继位,()代替了()

(2)夏朝的统治生产力发展的结果,是历史的进步

①中央:

夏王是最高的统治者,称为()。

设有主管行政、军事、司法和宗教的机构与职官。

②地方:

除对夏后氏生活的地区直接统治外,对其他地方主要通过控制一些部族实行间接统治。

说明当时尚未实现权力的高度集中。

知识点3商和西周

(一)商朝

1、建立:

约公元前1600年,商部落首领()推翻夏朝,建立商朝。

2、实证:

殷墟遗址出土的甲骨文是商人刻写在龟甲兽骨上的占卜记录,证实了史书中有关商朝的历史记载。

第一手材料、实物材料。

3、国家机构:

()是最高统治者,下设尹及各类事务官;实行内外服制的国家管理机构。

内服是(),外服是()

4、势力范围:

东到大海,西及陇山,南跨(),北至燕山。

{想一想4}阅读教材p6“思考点”你从这条材料可以看到商朝衰亡的原因是什么?

{想一想5}阅读教材p2从下面的中国旧石器时代重要人类遗址分布图中,你认为我国古代人类遗址分布何特点?

(二)西周

1、建立:

约公元前1046年,()伐商,建立周朝,定都镐京,史称西周。

2、政治制度

(1)分封制:

对象、、;贵族等级分为、、、

影响:

统治集团内部形成了等级结构。

(2)宗法制:

含义:

具有关系的宗族组织内部的制度。

特点:

实行继承制,周王是绝对的大宗,对其它等级来说大宗不一定大,小宗不一定小,也就说大小宗是相对的。

(三)商周时期的社会经济

1、特征:

奴隶制社会经济发展并走向繁荣。

2、表现:

①农业:

农业是主要生产部门;井田制是基本土地制度;主要使用木、石、骨、蚌等材质的工具,青铜农具极少。

②手工业:

青铜铸造是主要部门,青铜器各类繁多;{青铜器虽多,但很少用于农业生产,}我国是世界上最早养蚕缫丝的国家,()是商周贵族普遍的衣着材料。

{想一想6}阅读教材p6思考:

你认为下面的“利簋和铭文”有何价值?

{想一想7}阅读教材p6看下面的分封制示意图,你从中发现西周所分封的姬姓和异姓分布有何特点?

【师生合作探究、提能力】

探究一中华文明起源的多元性

【史论要点】1、从不同角度认识中华文明起源的多元性

角度

内容

多元性的体现

从文化分期看,有仰韶文化、大汶口文化、姆渡文化、龙山文化、红山文化和良渚文化

从文明起源看,涉及黄河流域、长江流域和辽河流域等

从遗址分布看,有江西万年仙人洞遗址、陕西临潼姜寨聚落遗址、山东泰安大汶口、浙江余杭良渚古城遗址

2、从家国情怀角度认识中华文明起源的地位

我国有悠久的历史、灿烂的文明,是目前世界上发现原始人类遗址最多的国家,也是人类文明发源地之一,在世界早期文明发展中占有重要地位。

探究二早期国家的产生及特征

【史论要点】

1、从“唯物史史观”角度认识私有制、阶级国家的产生

(1)私有制是社会生产力发展到一定历史阶段的产物。

随着生产力的发展,产品出现一定的剩余,一些氏族部落首领和少数家长利用担任公职的方便条件,把一些集体的财产据为已有,私人占有财产的现象出现,贫富分化出现。

(2)随着贫富分化的加剧,逐步产生了阶级。

(3)随着阶级矛盾和部落战争的加剧,政府、军队和监狱等强制机关出现,国家开始形成。

2、多元角度认识早期国家的特征

(1)王位世袭制取代禅让制,家天下取代公天下。

具有军官、职官等国家机器。

(2)商朝的国家管理结构是内外服制。

商朝中央政权对内服地区的管理相当严密,对外服地区控制力度相对薄弱。

商王垄断神权来强化王权。

(3)西周分封制下,诸侯的任免由周王决定,诸侯对周王的义务更加明确,形成了严格和等级序列,中央对地方控制能力大大加强。

(4)商周时期以部族联合或分封制为基础,最高统治集团尚未实现权力的高度集中。

探究三(核心素养)考古材料与传世文献在历史研究中的作用

素养解读

角度

内容

考古材料的历史价值

考古材料不仅包括出土的甲骨和青铜器,还包括史前文化遗址及及其出土的代表性器物,它们都是所处时代的物质遗存。

甲骨文、青铜铭文更是以文字形式反映了当时人们的活动和思想,对了解所处时代具有不可替代的价值。

传世文献的历史作用

反映上古历史的传世文献,能使人了解上古历史的风貌,但是传世文献大都出于后人追述和概括,史料价值不免要打折扣,要与考古材料相互印证。

二者相互印证关系

在充分尊重传世文献历史价值的基础上,通过出土文献对传世文献进行核对、校正、两者扬长避短、互为补充。

例题:

甲骨文的发现以及对安阳分殷墟的考古发掘,证明了商王朝的存在,这给了考古学者以极大的鼓舞,他们希望能从考古学上寻找夏王朝的文化遗存。

材料一如果对尧舜的盛世给予过多的颂赞,好吧,拿出你的证据来。

如果你论及公元前3000年大禹在在工程上的伟绩,证据也得拿出来。

我们得先记住,在这种怀疑的精神之下,单纯的文字记载已不复被认为是效的佐证了。

-----中国著名考古学爱李济于1955年

材料二二里头遗址平面示意图

(1)根据材料一回答,为什么说“单纯的文字记载已不复被认为是有效的佐证了”?

(2)依据材料一、二,能否肯定“二里头遗址就是夏文化的遗存?

”

统编版部编版高中必修中外历史纲要上:

第7课隋唐制度的变化与创新学案

第7课隋唐制度的变化与创新

课标导航

课程标准

课标解读

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

1.结合汉至唐的选官制度,从“历史解释角度认识选官制度变化的原因、趋势及影响。

2.搜集“中外朝”“三省六部制”等史料,从“史料实证”角度认识汉至唐中枢政务机构的变化及作用。

3.结合赋税制度的变革,从“历史解释”角度认识唐代两税法改革的背景、内容和影响。

知识点1·选官制度

1.察举制

(1)创立:

汉代。

(2)特点:

由地方向中央推荐人才。

2.九品中正制

(1)创立:

曹魏。

(2)特点:

初创时家世和并重;西晋时主要看重

(3)作用:

逐渐成为维护士族特权的工具。

3.科举制

(1)创立:

隋朝建立后,废除九品中正制,同时把制度中的考试因素加以强化,科举制度开始形成。

(2)发展:

唐代科举最重要的科目是,考试方式为命题写作诗、赋。

(3)特点:

自由报名,通过差额录取。

(4)影响:

使一批出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参加政权扩大了统治的基础,提高了官员的文化素质,加强了。

知识点2·中枢政务机构

1.汉武帝时期:

中外朝制度

(1)形成以尚书为主的决策机构,具体事务分由六曹职掌。

(2)逐渐演化为一般的执行机构,即“外朝”。

2.魏晋南北朝时期:

三省制

尚书台改称,与中书省和门下省形成三省,共同执掌辅助决策和执行等权力。

3.隋唐时期:

三省六部制

(1)概况

(2)职能:

负责草拟和颁发皇帝的诏令;负责审核诏令;尚书省负责执行。

(3)影响

知识点3·赋税制度

1.汉代:

赋税有不同种类,田租较轻,人口税和更赋很重。

2.魏晋:

实行租调制,按征收粮食和绢帛。

3.北魏:

孝文帝改革时,颁布,受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

随堂演练

1.阅读教材P44“学思之窗”:

你是否赞同这一观点?

说说你的理由。

试答:

2.阅读教材P44“学思之窗”:

你是否赞同这一观点?

说说你的理由。

试答:

教材剖析

1.

阅读教材“唐三彩文官俑”(见教材P43)

信息解读:

唐朝葬俗中,人去世后多随葬各种明器,其中文官俑、武士俑、镇墓兽较为常见。

文官俑多长袍大袖,双手拱立,神情肃穆庄重,颜色以褐、绿、白为主。

主要反映唐朝时期科举制的发展以及陶瓷业的进步。

2.

阅读教材“唐三彩文官俑”(见教材P43)

信息解读:

唐朝葬俗中,人去世后

4.唐初:

租庸调制

(1)内容

(2)影响:

规定了农民负担的上限,保证农民有较充分的生产时间,政府的收入也有了保障。