电镀产生问题原因及对策.docx

《电镀产生问题原因及对策.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电镀产生问题原因及对策.docx(47页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

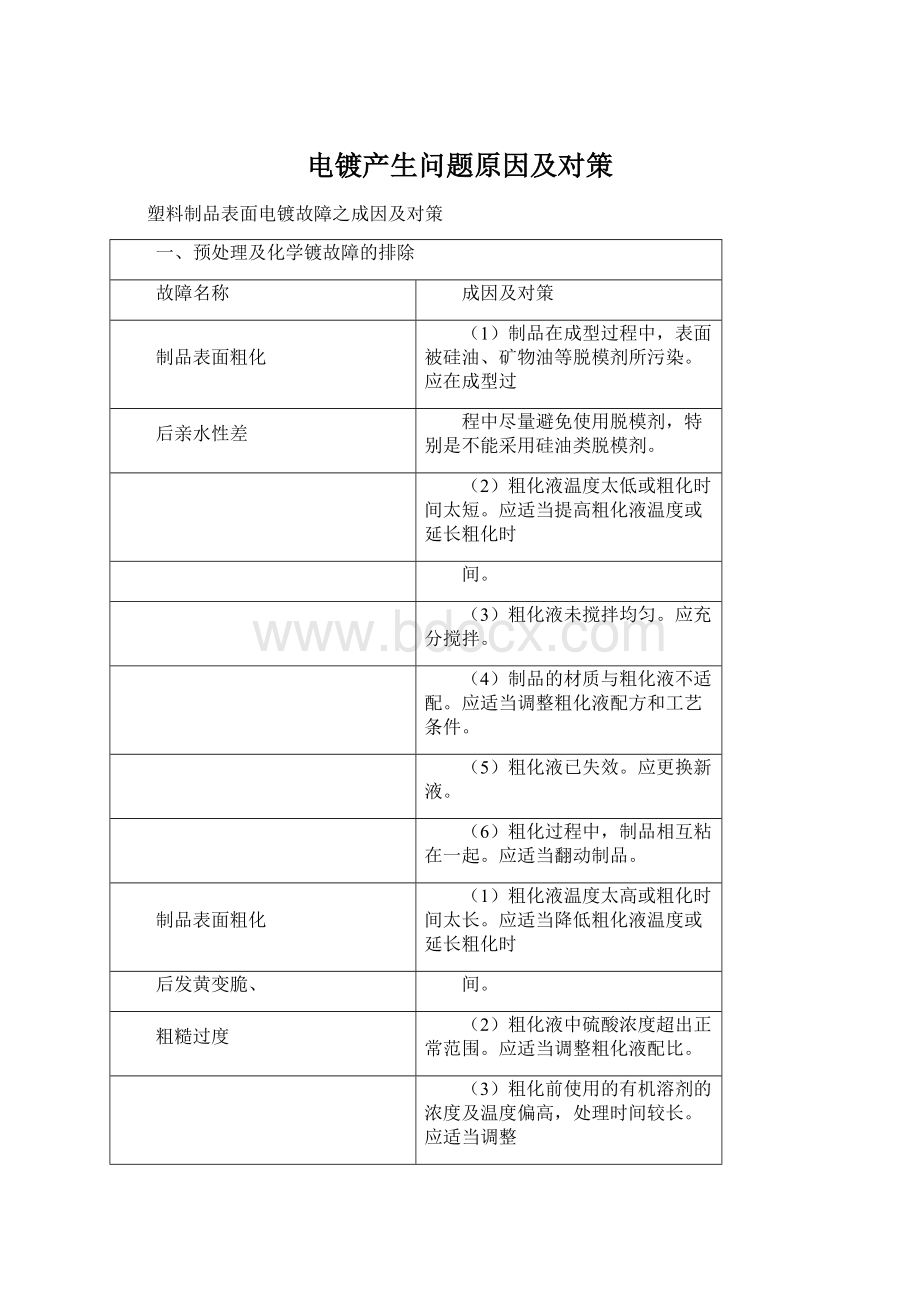

电镀产生问题原因及对策

塑料制品表面电镀故障之成因及对策

一、预处理及化学镀故障的排除

故障名称

成因及对策

制品表面粗化

(1)制品在成型过程中,表面被硅油、矿物油等脱模剂所污染。

应在成型过

后亲水性差

程中尽量避免使用脱模剂,特别是不能采用硅油类脱模剂。

(2)粗化液温度太低或粗化时间太短。

应适当提高粗化液温度或延长粗化时

间。

(3)粗化液未搅拌均匀。

应充分搅拌。

(4)制品的材质与粗化液不适配。

应适当调整粗化液配方和工艺条件。

(5)粗化液已失效。

应更换新液。

(6)粗化过程中,制品相互粘在一起。

应适当翻动制品。

制品表面粗化

(1)粗化液温度太高或粗化时间太长。

应适当降低粗化液温度或延长粗化时

后发黄变脆、

间。

粗糙过度

(2)粗化液中硫酸浓度超出正常范围。

应适当调整粗化液配比。

(3)粗化前使用的有机溶剂的浓度及温度偏高,处理时间较长。

应适当调整

溶剂成分及溶剂处理的工艺条件。

电镀不合格的制品在退除镀层时使用的硝

酸溶液温度太高或退镀时间太长。

也会导致制品表面粗化后发黄变脆。

对此,

可换用三氯化铁溶液退镀,并适当控制退镀时间。

不良镀层退除后,粗化时应

根据造成返工的原因来确定粗化的程度,如果因粗化不够造成返工,应按原

工艺将粗化时间缩短一半;如果属于其他原因,粗化时间尽可能缩短,否则

镀时容易造成镀件报废。

此外,退镀次数不能太多。

(4)采用机械方法粗化时,制品表面粗化过度。

应改变机械粗化的处理方法。

待续!

制品表面活化

(1)敏化液配比不当或失效。

应调整敏化液配比或换用新液。

后不变色

(2)活化温度太低。

应适当提高。

一般活化温度在18~25℃范围内。

(3)活化液浓度偏低。

应适当提高其浓度。

制品表面局部

在制品表面进行化学镀,用得最多得的是镀铜或镀镍。

无论采用那种工艺,

或全部沉积不

实际生产中都有可能遇到化学镀沉积不上或覆盖不全的现象。

其成因及对策为:

上镀层

(1)若将经过活化处理后的制品侵入化学镀液中,制品表面根本不发生化学

变化,则表明活化不良。

应检查敏化液和活化液的配比是否适宜,操作条件

是否得当。

如果敏化或活化温度太低或时间太短,应适当提高温度及延长处

理时间。

对于采用胶体钯进行活化处理的制品,如果制品不沉积不上镀层,还需要

考虑解胶是否完全。

若解胶不足,应适当调整解胶溶液配比或提高溶液温度。

(2)若反应只在制品表面局部进行,同时沉积的镀层很光亮,但覆盖不全,

则表明表面粗化不够。

应进一步加强粗化处理,并适当提高粗化温度。

(3)粗化后制品表面的残留酸液未清洗干净。

应适当延长清洗酸液的处理时间,

并加强活化前的清洗。

采用铬酸溶液粗化时,若清洗液中三价铬离子含量太

高,应更换清洗液。

(4)粗化时制品表面局部腐蚀过度。

应适当调整粗化的工艺条件。

(5)如果制品浸入化学镀液后,其表面能比较均匀地沉积上金属,但反应速

度很慢,或有局部区域金属镀层不连续,这表明化学镀液中主盐和还原剂含量

低,镀液的pH值或温度低。

应在镀液中加入适量的金属盐和还原剂加以调整,

并适当提高镀液温度。

此外,还应检查镀液中稳定剂含量是否偏高。

(6)如果装载负荷太多,也会导致化学镀太慢。

应适当减少装载量。

制品表面化学

(1)表面严重起泡。

其成因及对策:

镀后起泡

a、制品表面有油污。

应清除表面油污。

b、制品表面有成型缺陷。

应适当调整成型工艺参数。

c、粗化不良。

应适当调整粗化处理的时间和粗化溶液的温度。

如果粗化液中

三价铬离子含量偏高,也会导致制品化学镀层表面起泡。

应适当调整粗化液的

组份。

粗化时,制品表面不能过蚀。

d、活化不良。

应及时调整敏化和活化液的组分或换用新液。

e、制品表面出现海绵状化学镀层。

应调制适宜的镀液并降低其沉积速度。

(2)表面线状起泡。

其成因及对策:

a、粗化不良。

应适当调整粗化液的配比。

b、制品表面有残留的脱模剂。

应在制品成型时尽量避免使用脱模剂。

c、制品表面有杂质点。

应在制品成型时防止产生这一缺陷。

(3)浇口处起泡。

其成因及对策:

a、制品成型时注射压力太高或浇口尺寸设计不当。

应适当调整成型条件及模

具设计。

b、粗化不良。

应适当调整粗化液的配比。

制品表面化学

(1)制品表面油污未清除干净,导致有油污的表面镀层沉积困难。

应彻底清除

镀后局部出现

表面油污。

露塑麻点

(2)粗化不良。

应适当调整粗化工艺条件及溶液配比。

在不过蚀的前提下,应

保持足够的粗化时间。

(3)敏化液中二价锡离子已氧化成四价锡而失效或半失效,敏化液相当浑浊。

应换用新液。

(4)采用硝酸银活化液时,活化液中银离子浓度太低,催化作用减弱,铜或镍

离子就很难还原出来。

对此,应及时调整活化液中银离子的浓度。

在敏化和活

化过程中,如制品的表面色泽不均匀,可重复敏化和活化2~3次,在反复的过程

中需加强清洗。

化学镀层表面

(1)粗化过度。

如果粗化液中硫酸含量太高或溶液槽内有温差时,通常在温

有针孔或凹陷

度高的部位产生过蚀,而局部过蚀导致镀层表面产生针孔或凹陷。

对此,应适

当调整溶液配比及消除温差。

(2)敏化或活化液配比不当。

应适当调整。

(3)化学镀液中有杂质2或有析出物。

制品敏化或活化后要充分水洗,并过滤

处理液,但不能用活性炭处理,否则会被吸附。

如果化学镀液中析出物的影响,

应加强过滤措施。

(4)镀镍溶液中放针孔剂不足或胶质太多。

应适当调整。

(5)制品成型时模具表面光洁度太差。

应对模具表面进行抛光或电镀处理,

提高其表面光洁度。

化学沉铜层表

沉铜层表面若产生能擦去的褐色粉末时,电镀亮层就会影响亮铜层的结合

面浮有褐色粉

力。

其产生原因及处理方法如下:

末

(1)化学沉铜液已分解失效,铜离子在还原过程中生成的铜原子被氧化,使之

变成氧化铜,而氧化铜有成为还原铜的结晶核心,使镀液浑浊不清。

应适当降

低镀液的pH值至10左右,并过滤镀液,用比色法补充镀液。

(2)镀液温度和pH值太高,使自催化反应速度太快,应适当降低镀液温度和

pH值。

一般,镀件的装载量最好不超过溶液总体的一半。

化学沉镍层表

(1)沉镍液配比及操作条件控制不当。

如果沉镍液中镍离子浓度过高,或操作时

面浮有黑色粉

溶液浓度及pH值过高,就会导致镍离子的自催化反应速度太快,使镍的结晶粗

末

松,沉镍层产生结合力差的黑色粉末镍。

对此,应分析和调整沉镍液中镍离子

的含量,并合理控制溶液温度及pH值。

(2)沉镍液被破坏。

采用胶体钯进行活化处理时,如果将活化液带入沉镍液中,

就会引起化学沉镍液的分解,在以分解的沉镍液中进行化学沉镍,就会得到黑

色粉末状的镍层。

对此,应验证化学沉镍液是否以被带入的活化液破坏,如以

破坏,应更换沉镍液。

化学沉铜层粘

(1)粗化工艺条件控制不当。

如粗化液温度太低,粗化时间太短或太长,粗

附不牢

化液已失效,镀件已多次返工造成粗化不良等。

对此,应调整粗化液温度和粗

化时间,不合格镀件应刮除疏松的铜层后才能重新粗化,多次返工的镀件应置

于退镀液中浸泡1~2h,然后用敏化液和活化液二次处理后重新沉铜。

(2)化学沉铜液浑浊,已接近失效。

应过滤沉铜液,重新配置镀液或更换新液。

(3)装载量过多,反应激烈,沉积速度太快。

应将装载量控制在镀液总体积

的1/3~1/2之间。

(4)化学沉铜液的pH值太高或温度太高。

应适当降低镀液的pH值,镀液温度应

控制在25~30℃之间。

化学沉铜层表

在化学沉铜过程中,氢氧化钠、硫酸铜及甲醛均在不断减少,镀液pH值的变化

面色泽不一或

较大。

因此,沉积出来的铜层的色泽就不一致,当沉铜液的pH值偏低时,沉铜

呈彩色

层便呈现彩色。

对此,应在沉铜液中添加氢氧化钠,适当提高镀液的pH值。

化学沉铜或沉

(1)沉铜液或沉镍液操作条件控制不当。

由于电解反应是在一定的操作条件

镍液不起反应

下进行的,如果化学沉铜液或沉镍液的pH值和溶液温度偏低,达不到自催化反

应的条件,铜或镍就沉积不出来。

对此,应检查化学沉铜液或沉镍液的pH值和

温度,若它们确实偏低,应适当调整后再进行试镀。

(2)铜离子或镍离子浓度太低。

若主盐铜离子或镍离子浓度太低,化学反应极

慢,铜或镍就沉积不出来。

有时,制品在溶液中浸10min后只有很少的面积上有

沉积层。

对此,在沉铜液或沉镍液的pH值和温度均正常的条件下,应分析沉铜

液或沉镍液中铜离子或镍离子的浓度,不足时应补充。

(3)敏化液或活化液失效。

由于化学沉铜液或沉镍的反应是经过敏化或活化

后,制品表面存在具有自催化能力的贵金属基础上进行的。

如果敏化液或活化

液失效,制品表面不存在贵金属,则沉铜液或沉镍反应就不可能进行。

对此,

应检查敏化液或活化液是否失效,如果已失效,应换用新液。

化学镀液容易

(1)镀件清洗不良,有铬、银或钯等金属离子带入化学镀液中。

应加强镀件

分解

的清洗。

(2)化学镀液中有沉积物产生。

应过滤镀液。

(3)配置化学镀液的化学品纯度太差。

应使用试剂级化学品配制。

(4)镀液温度太高。

应适当降低。

(5)化学镀液的pH值太高。

应适当降低。

制品变形

(1)挂具的夹持力太大。

应适当调整接触点的位置和数量,降低接触张力。

(2)溶液温度太高。

应适当降低。

(3)干燥温度太高。

应适当降低。

(4)制品外形结构设计不当。

通常用作电镀的制品应具备以下条件:

a、制品表面应光滑,不做镜面处理的平面,应尽可能做成点状或压花纹,

既便于粗化和提高镀层的附着力,还可掩盖镀层表面的小伤痕和缺陷。

b、制品表面尽量不要设计盲孔,必须设计时,孔深只能为其直径的1/2~1/3,

孔深尽量浅一些,孔径尽量大一些。

槽与孔之间的距离不能太近,其边缘部位

应倒角。

c、制品应具有足够的强度,壁厚不能太薄,最好大于3mm,至少为1.5mm,壁

厚不要有突变,厚薄悬殊不能太大。

d、制品不应有锐角、尖角和锯齿形。

若必须设计这种形体时,其边缘应尽量

倒圆。

e、应尽量避免设计大面积的平面,因为大面积的平面镀层不容易得到均匀的光泽。

光泽。

f、尽量避免使用镶件结构。

若必须设计这种结构时,壁厚应大一些,且边缘

部位应进行倒圆处理。

g、制品上应留出装挂的工艺位置,以便获得良好、均匀的镀层。

h、用于电镀的制品,应完整无损,表面光滑,颜色均匀一致,无划痕、毛

刺、飞边,以及种种表面丝纹和气泡。

塑件成型时的残余应力要低。

对于残余

应力较高的制品,应在电镀前先进行退火处理。

完

二、电镀故障的排除

故障名称

成因及对策

镀层与基体结

(1)粗化液配方不当,当粗化液配方不适合制品的原料种类时,光是改变粗

合不良

化液的温度和延长粗化时间,仍然不能增加金属镀层与基体结合力。

如粗化

ABS制品时,当铬酐与硫酸的比例不当时,粗化液对制品表面的丁二烯树脂就没

有氧化腐蚀作用不能形成凹坑,因此金属镀层与制品基体就没有结合的基础。

对此,只要适当提高粗化液中的硫酸浓度或采用溶剂对制品进行表面处理即可。

(2)粗化工艺条件控制不当。

通常粗化温度和时间对镀层结合力的影响极大。

因为化学粗化液一般是用强氧化剂配制而成的,如果粗化液温度偏高,粗化时

间偏长,会使制品表面产生老化层,而老化层十分疏松,在干燥状态下会形成

一层黄白色粉末,是镀层结合力下降。

反之,如果温度偏低,时间太短,制品

表面腐蚀的凹坑深度太浅,粗化表面的“锨钮”作用不大,也会使得镀层结合

力下降。

对此,应适当调整粗化温度和时间。

(3)制品表面除油不良。

由于制品在成型过程中使用脱模剂,或在周转过程

中表面粘有种种油污,妨碍了粗化液对制品表面的粗化,导致镀层与基体结合

不良。

对此,应彻底清除制品表面的油污。

(4)制品成型条件控制不当。

制品的成型条件对镀层的结合力影响很大,判断

两者关系的方法是在常温下用冰醋酸浸泡制品2min,然后水洗干燥,如果此时。

制品表面产生白色粉末或产生裂纹,表明制品的成型不良,镀层与基体的结合

力不会太好。

一般来说,产生白粉的镀件,多数不能通过循环试验;产生裂纹

多的镀件,多数不能通过剥离试验。

所谓循环试验,主要是采用冷热循环试验

的方法来检查镀层的热稳定性能。

在试验中选用得高低温度范围和循环次数,

是根据制品的使用条件和环境确定的。

如汽车上使用的零件,在进行冷热循环

试验时,先将镀件放入85℃的烘箱中保温1h,取出后在室温中放置15min,然后

再放入40℃条件下1h,最后再在室温中放置15min。

如此循环4次,如果镀层表

面状态和结合力均无变化则为合格

所谓剥离试验,是在制品电镀的样片上切取1!

2cm宽的镀层,橇起一头,

用垂直于基体的力拉镀层,并测定剥离镀层时所需的力,其单位为kg/cm。

一般剥

离在0.45kg/cm以上则为合格。

由于制品成型条件对镀层结合力影响的因素相当复杂,处理较为困难,尚

镀层表面起泡

制品的电镀一般采用多层电镀。

镀件起泡脱皮,说明镀层与基体结合不牢,

脱皮

或镀层之间结合不良。

具体表现在5个方面:

(1)金属镀层间分离。

其成因及对策为:

a、化学镀层钝化。

应改善化学镀后的活化条件,减少传递时间,采用较厚

的化学镀层,病迅速覆盖一层光亮酸性铜或立即闪镀镍。

b、镀铜层钝化。

应改进铜层酸洗条件和清除镀件表面油污。

c、镀镍层钝化。

应在镀镍前进行活化处理。

(2)镀层与制品基体起泡分离。

其成因与对策为:

a、制品的基体材料不适合电镀。

应更换原料品种,使用电镀级原料。

b、制品的成型条件控制不当。

应适当调整制品的成型温度和浇口结构。

c、粗化不良。

应适当调整粗化液组分、粗化温度和粗化时间。

从经验上看,

制品经粗化厚的正常情况,应是表面既失去光泽,又无毛糙的感觉;制品经过

化许学镀后的正常情况,应是镀层呈暗光。

d、制品电镀层的组合设计不当。

由于塑料的热膨胀率比金属镀层大得多,如

果表面为硬质镀层,当周转介质温度发生变化时就会引起镀层与基体起泡分离。

在设计镀层时,一般底层应为塑性镀层,且镀铜层应厚一些,占整个镀层的2/3,

而镀亮镍和铬时则应薄一些。

(3)电镀的电流密度太大或镀层内应力太大,导致镀层起泡。

应适当降低电流

密度,调整电镀液的配比和电镀工艺条件。

(4)镀层表面产生线条或点状的鼓泡。

其产生原因不在于镀层与基体结合不良

或金属化处理不当,而在于制品成型时,原料干燥不良,水份含量太高。

对此,

应在制品成型时,对原料进行充分干燥,使水分含量达到成型时的要求。

(5)制品表面镀铬存放后层面起泡。

其产生原因和处理方法如下:

a、制品的前处理没有达到工艺要求。

如粗化时间太断或太长,敏化和活化不

当等。

对此,应检验粗化液的成分含量并进行调整,严格按照工艺要求控制粗

化时间和溶液温度。

敏化和活化也应按工艺要求进行,特别是制品表面除油要

彻底。

b、电镀工艺条件控制不当。

如光亮镍的镀层厚度大大超过了铜层的厚度,且

镀镍工艺条件又控制不当,造成镀镍层内应力过大。

对此,应调整电镀工艺条

镀层表面局部

当表面积较大的制品在镀酸性亮铜时,夹具周围接触的化学铜层活镍层溶

露塑

解,就会产生局部露塑。

制品在电镀铜、镍或铬时,都是在化学镀铜或镍的基

础上进行的,因化学镀铜或镀镍层相当薄,厚度一般只有0.3~0.5μm,在酸性

溶液中,当挂具的接触导线太细或弹性不足时,出现露塑,接触点处的电阻较

大,会使触点周围流入的电流过小,引起学镀铜或镀镍层很快被溶解,出现露

塑,不过,电流过大也会产生接触点露塑。

对此,一是将挂夹具导线改粗,一

般为金属电镀的一倍,一增加接触面积;二是先小后大的作业电流,逐渐升至

工艺要求;三是确保化学沉积金属层的厚度不得低于0.4μm,且化学镀铜后存

放时间不宜太长。

镀层表面麻点

麻点是指电镀河腐蚀过程中镀层表面形成的小坑或小孔。

在3~5倍放大镜下

可观察到许多微小的凹坑,但手摸时无粗糙感。

这种故障产生在酸性镀亮铜工

序中,其产生原因及排除方法如下:

(1)空气搅拌太剧烈。

应停用空气搅拌,采用阴极移动,为了防止产生过多的

铜离子,每天下班时应用少量的双氧水经稀释后加入镀液中。

(2)阴极电流密度太大。

应适当减小,一般电流密度应控制在2~3A/d㎡。

(3)组合光亮剂的组成不平衡。

应适当提高镀液中硫酸含量,降低硫酸铜的含

量,镀液内可添加适量的聚乙二醇和聚二硫二丙烷磺酸钠。

(4)当粗化过度或清洗不良时,敏化和活化反应会构成核状物,导致镀层表

面沉积出凸起的细沙粒状的麻点。

对此,应适当调整粗化和水洗工艺条件。

(5)电镀铜时阳极泥混入镀液中,或挂钩接触部位金属脱落混入镀液中。

对

此,应严格按照工艺规程进行操作。

(6)使用催化剂时,制品表面未完全分解。

应适当调整催化工艺条件。

未完待续

镀层表面有伤

(1)制品电镀后在运输过程中磕碰导致表面伤痕。

应在包装时用衬垫隔开。

痕

(2)镀件在电镀过程中输送不良导致表面伤痕。

应检查挂具和挂装情况,注意

文明操作防止生产掉件。

镀层表面污染

(1)镀液维护不良。

应过滤溶液,清洗阳极袋,改进空气搅拌。

(2)清洗水不洁净。

应过滤或净化清洗水,最好使用不含硅的去离子水。

化学镀后电镀

(1)化学镀层疏松或太薄影响导电。

由于塑料本身不导电,全靠化学镀层金属

不上镀层

导电,当镀层厚度小于0.1μm或镀层不紧密时,电流通过时电阻很大,使夹具

与镀件处温度升高,严重时还会使塑件熔融,附近的镀层被溶液腐蚀溶解。

特

别是在强酸性镀液中,如酸性光亮铜镀液,这种现象就更为明显,结果电流无

法通过,电镀不上镀层。

对此,应首先检查化学镀液,适当延长沉积时间,加

厚化学镀的金属镀层;其次,镀件进入镀槽时,应先用0.1~0.22~3A/d㎡的小电

流电镀4~5min,然后将电流逐渐递增至正常工艺规范。

(2)电镀夹具接点太少,夹持部位不当。

用作塑料电镀的夹具与镀件的接点,

应比金属件电镀的接点多25%,以减少接触电阻。

接点的形式最好不要采用点接

触,而用半环形的线接触,这样可以增强导电性,使电流顺利通过。

另外,夹

具应具有良好的弹性,因塑料的比重较小,容易受镀液浮力的作用发生摆动而

影响导电,甚至形成双极性,使镀层溶解。

但夹具的弹性也不能过大,否则会

使镀件变形。

夹持部位不应选在低电流密度区,因小电流处镀层的沉积速度慢,

相比之下,始终处于难以导电的状态,会影响电镀效果。

(3)化学镀后存放时间太长,镀层表面氧化。

经化学镀后的制品,无论存放在

空气或浸放在水中,镀层都会发生氧化,影响导电。

对于镀铜层氧化膜,可以

在稀硫酸中进行活化处理,但要损失少量的镀层,增加电镀的困难,不过电镀

还能进行。

对于化学镀镍层,因镍的氧化层不易除去,较难活化。

对此,可将

挂具被金属化

(1)挂具绝缘不良。

应对挂具重新进行绝缘处理。

(2)挂具剥离剂使用不当。

应换用适宜的剥离剂。

(3)构架浸入粗化液的深度没有金属化溶液高。

应适当降低金属化溶液的液面

高度。

(4)挂具设计不当。

塑料电镀时使用的挂具,由于制品本身的特点和工艺的特

殊性,设计时应注意以下问题:

a、应注意制品的漂浮性。

因塑料比重较小,其漂浮性比金属件大,尤其是整

组挂具,在进入镀液时,受浮力影响困难使导电部位脱离电极棒。

因此,在设

计时最好采用弹簧或螺钉夹紧,特别是采用自动生产线时更应注意这一问题。

b、应注意制品的变形。

由于制品的刚性较差,挂具所用的钢丝直径和触点位

置都会影响到制品的变形。

在设计时,应尽量采用托、夹等方法,尽可能避免

撑、插、顶、压。

如果必须采用后一类方法时,支撑点尽可能安放在孔内侧的

根部。

完!

三、循环测试故障的排除

故障名称

成因及对策

镀层表面起泡

(1)较大的平面起泡。

其成因及对策为:

a、化学镀层钝化,导致金属镀层层间分离。

应根据电镀过程中出现的同类故

障进行处理。

b、粗化不良。

应适当调整粗化液的配比及粗化条件。

c、金属镀层性质较差。

应使用低应力金属镀层,以及更有延性的镀层,如延

性铜、低应力镍、微裂纹铬或微孔铬。

d、制品的成型条件控制不当。

应适当调整。

e、制品的成型模具设计不当。

应适当缩短流道,降低模压过程中的残余应力,

防止制品在电镀过程中由于温度变化而变形。

(2)狭窄的界面起泡。

其成因及对策为:

a、接触部位过热。

应尽量设置较多的接触点,并检查电镀时的电流密度是否

适当。

b、制品的成型模具设计不当。

制品的棱边部位应圆弧过渡,且壁厚悬殊不能

太大,模具的浇口形式和位置必须选定得当。

(3)直线式起泡。

其成因及对策为:

a、制品内残余应力太大。

应适当调整制品的成型条件,减少成型过程中产生

的残余应力,还应检查制品的存储和输送条件,防止在存储和输送过程中产生

残余应力。

镀层表面裂纹

(1)镀层表面产生细裂纹。

其成因及对策为:

a、金属镀层中残余应力太大。

应使用低应力溶液、沉积微裂纹铬或微孔铬等,

屏蔽镀件的棱边和转角部位。

b、挂具设计不良。

应适当降低触点的夹持力,增加触点数。

(2)镀层表面产生较大的裂纹。

其成因及对策为:

a、制品的形体结构设计不合理。

应在可能变动的情况下进行适当调整。

d、制品的成型条件控制不当。

成型时残余应力太大。

应适当调整成型工艺。

c、金属镀层中残余应力太大。

应使用低应力溶液、沉积微裂纹铬或微孔铬等,

屏蔽镀件的棱边和转角部位。

完

四、光亮硫酸盐铜常见故障的排除

故障名称

成因及对策

镀层容易烧焦

(1)铜含量太低。

应适当补充硫酸铜。

产生粉末

(2)电流太大。

应适当减小。

(3)光亮剂