FEKO应用7载体平台多天线布局.docx

《FEKO应用7载体平台多天线布局.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《FEKO应用7载体平台多天线布局.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

FEKO应用7载体平台多天线布局

FEKO应用7:

EMC系列

内容:

锥台上收发振子天线的隔离度

一、模型描述

1.1模型描述:

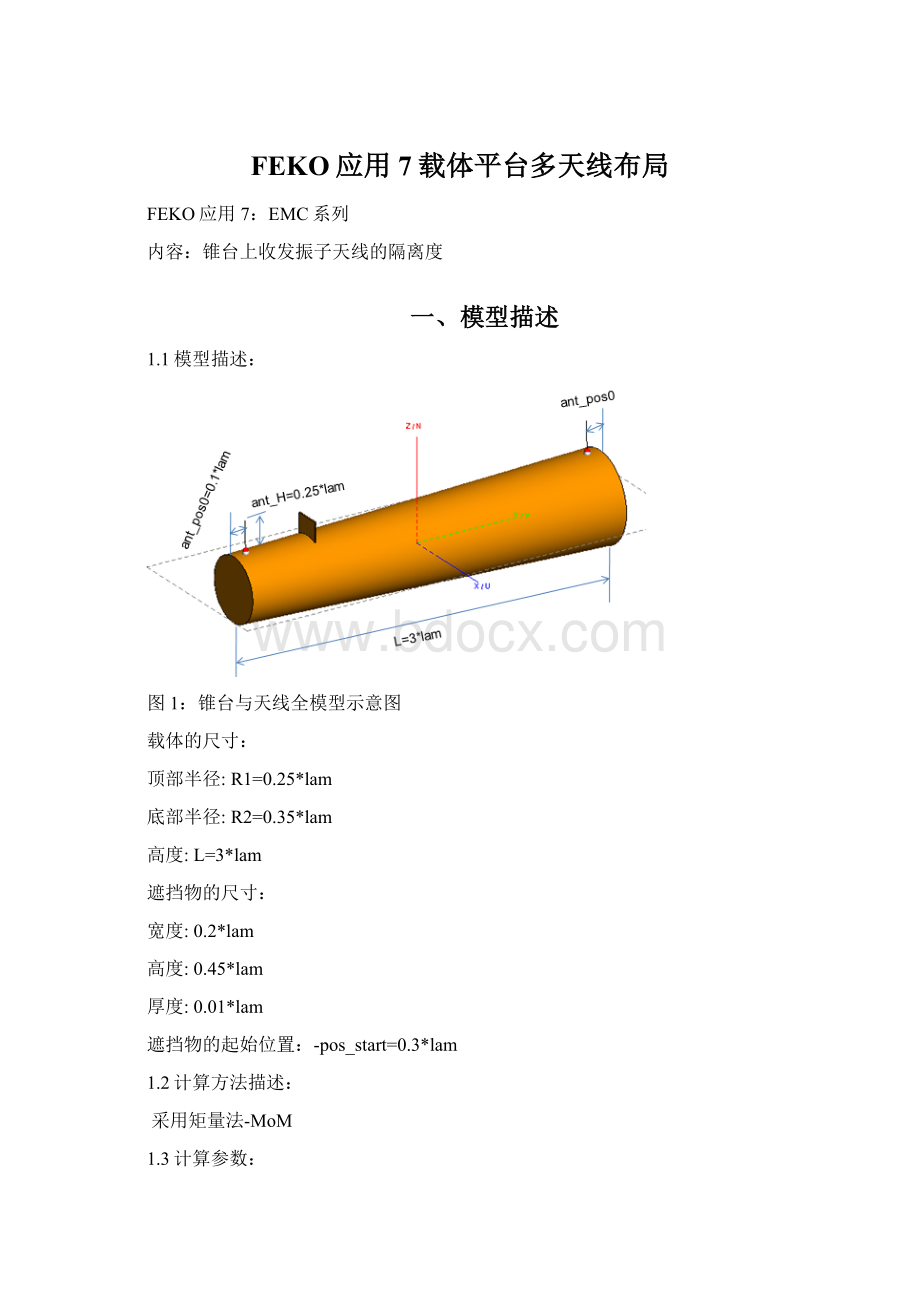

图1:

锥台与天线全模型示意图

载体的尺寸:

顶部半径:

R1=0.25*lam

底部半径:

R2=0.35*lam

高度:

L=3*lam

遮挡物的尺寸:

宽度:

0.2*lam

高度:

0.45*lam

厚度:

0.01*lam

遮挡物的起始位置:

-pos_start=0.3*lam

1.2计算方法描述:

采用矩量法-MoM

1.3计算参数:

遮挡体在固定位置的时候,收发振子天线之间的隔离度计算,分别采用S参数法和功率法;

固定频率下,采用S参数法,通过扫参方法(GridSearch)来分析得到隔离度随遮挡体位置改变的规律曲线。

二、主要流程:

启动CadFEKO,新建一个工程:

multi_ants_coupling_on_cone_platform_s21.cfx,在以下的各个操作过程中,可以即时保存做过的任何修正。

2.1:

定义变量:

在CadFEKO中左侧的树型浏览器中双击“Variables”节点,依次定义如下变量:

工作频率:

freq=100e6

工作波长:

lam=c0/freq

天线高度:

ant_H=lam/4

天线离锥台顶部的距离:

ant_pos0=0.1*lam

锥台的长度:

L=3*lam

遮挡体的位置参数-扫参参数:

dis=0

遮挡体的起始位置:

pos_start=L*0.3

锥台的顶部半径:

R1=0.25*lam

锥台的底部半径:

R2=0.35*lam

图2:

变量定义

2.2:

模型建立:

锥台模型建立:

点击菜单“Construct”,选择“Cone”,弹出“CreateCone”对话框:

进入“Workplane”标签,修改VVector为:

(X:

0.0,Y:

0.0;Z:

-1)

进入“Geometry”标签:

BaseCentre:

(U:

0.0;V:

0.0;N:

-L/2)

Baseradius(Rb):

R1

Height(H):

L

Topradius(Rt):

R2

Label:

Cone

点击“Create”。

图3:

创建锥台模型

定义工作平面:

在左侧树型浏览器中,选中“Workplane”节点,点击鼠标右键,选择“Addworkplane”或者直接按键盘功能键“F9”,弹出“Createworkplane”对话框:

把光标定在“Origin”区域,同时按住键盘的“Ctrl+Shift”键不放,在3D视图中移动鼠标拾取下图所示位置的坐标,确定工作坐标系如下图中的所示,Label为workplane1,点击“Create”按钮。

图4:

定义工作平面

天线模型建立:

在“Construct”菜单中,点击“Line”,弹出“CreateLine”对话框:

进入“Workplane”标签:

把光标定在“Origin”区域,同时按住“Ctrl+Shift”键不放,鼠标左键点选新建立的“workplane1”;

回到“Geometry”标签:

StartPoint定义为:

(U:

0.0;V:

ant_pos0;N:

0.0)

EndPoint定义为:

(U:

0.0;V:

ant_pos0;N:

ant_H)

Label:

ant1;

点击“Add”按钮;

StartPoint定义为:

(U:

0.0;V:

L-ant_pos0;N:

0.0)

EndPoint定义为:

(U:

0.0;V:

L-ant_pos0;N:

ant_H)

Label:

ant2;

点击“Create”按钮;

图5:

创建天线模型

天线端口定义:

在左侧树型浏览器中,选中新建立的天线模型ant1,(或在3D视图中,切换到线选模式,点选ant1模型)在左下角的“Details”树型浏览器中,展开“Wires”节点,选择“Wire?

”,点击鼠标右键,选择“Apply->Createport->Wireport”,弹出“CreateWirePort”对话框,采用默认设置,点击“Create”按钮;

图6:

创建天线1的端口-port1

用同样的方法,在ant2与锥台的交点位置上建立端口Port2。

图7:

创建天线2的端口-port2

遮挡体模型建立:

在“Construct”菜单中,点击“Cuboid”,弹出“CreateCuboid”对话框:

进入“Geometry”标签:

Basecorner:

(U:

-0.1*lam;V:

0.0;N:

0.0)

Width(W):

0.2*lam

Depth(D):

0.01*lam

Height(H):

0.45*lam

Label:

zhedang

点击“Create”按钮。

图8:

定义遮挡体

在左侧树型浏览器中,展开“Geometry”节点,选择新建立的“zhedang”,点击鼠标右键,选择“transform->Translate”,弹出“Translate”对话框:

进入“Workplane”标签,把光标定在“Origin”区域,同时按住键盘的“Ctrl+Shift”键不放,在左侧树型浏览器中的“Workplanes”节点中,点选“Workplane1”;

进入“translate”标签:

From:

(U:

0.0;V:

0.0;N:

0.0)

To:

(U:

0.0;V:

-pos_start;N:

0.0)

点击“OK”按钮

图9:

初始化遮挡体的位置

参数化遮挡体的位置:

为便于扫参时,该模型沿着锥台的侧壁滑动,高度不变。

选中模型“zhedang”,点击鼠标右键,选择“Transform->Translate”,弹出“Translate”对话框:

进入“Workplane”标签,把光标定在“Origin”区域,同时按住键盘的“Ctrl+Shift”键不放,在左侧树型浏览器中的“Workplanes”节点中,点选“Workplane1”;

进入“translate”标签:

From:

(U:

0.0;V:

0.0;N:

0.0)

To:

(U:

0.0;V:

dis;N:

0.0)

点击“OK”按钮

图10:

参数化(沿V轴平移dis距离)遮挡体沿锥台侧边的滑动距离

在左侧树型浏览器中,展开“Geometry”节点,选择新建立所有模型“ant1,ant2,Cone,zhedang”等,点击鼠标右键选择“Apply->Union”,把新生成的模型更名为“ant_with_zhedang_on_Cone”;

选中新生成的模型“ant_with_zhedang_on_Cone”,点击鼠标右键,选择“Apply->Simpify”,弹出“Simplifygeometry”对话框,采用默认设置,直接点击“Create”按钮(遮挡体在锥台内部的部分会自动删除)。

2.3:

电参数设置:

在左侧树型浏览器中,由“Construct”切换到“Configuration”:

工作频率设置:

展开“Global”,双击“Frequency”节点,在弹出的“SolutionFrequency”对话框中设置如下:

选择:

Linearlyspaceddiscretepoints;

Startfrequency(Hz):

freq*0.8

Endfrequency(Hz):

freq*1.2

Numberoffrequencies:

21

点击OK按钮。

图11:

设置工作频率

求解设置:

在“ConfigurationSpecific”中,选中“Requests”,点击鼠标右键,选择“MultiportS-parameter”,弹出“RequestS-parameters”对话框,按照下表进行设置:

编号

Port

ImpedanceProperties

Active

1

Port1

50

勾选

点击“Add”按钮

2

Port2

50

不勾选

点击“Create”按钮

图12:

设置S参数计算

这时,在左侧树型浏览器上侧的“Configurations”区域,新生成了一个“SparameterConfiguration1”;

激励加载:

在左侧树型浏览器上侧的“Configurations”区域,用光标点选“StandardConfiguration1”,在树型浏览器,进入“Configuration”标签中,展开“Global”节点,选中“Sources”,点击鼠标右键,选择“Specifysourcesperconfiguration”,这时,Source节点会直接从“Global”中跳转到“Configurationspecific”中,在“Configurationspecific”中,选中“Sources”节点,点击鼠标右键,选择“Voltagesource”,弹出“CreateVoltagesource”对话框,采用默认设置,点击“Create”按钮完成设置。

图13:

设置电压源,端口参考阻抗为50ohm

阻抗加载:

在左侧树型浏览器中,在“Configuration”标签,选中“Configurationspecific”,点击鼠标右键选择“specifyloadsperconfiguration”,再次选中“Configurationspecific”节点,选择“Addload”,弹出“Addload”对话框:

图14:

定义端口2阻抗加载

功率加载:

在左侧树型浏览器中,在“Configuration”标签,选中“Configurationspecific”,点击鼠标右键选择“specifyPowerperconfiguration”,再次选中“Configurationspecific”节点,选择“Power”,弹出“Powersettings”对话框:

选择:

Incidentpower(transmissionlinemodel)

Sourcepower(Watt):

1

Realpart0fZ0:

50

点“OK”。

图15:

设定输入功率,考虑激励源端口的反射

2.4:

网格划分:

点击菜单“Mesh->Createmesh”弹出“Createmesh”对话框,设置如下:

网格剖分方法Meshsize:

Standard

线段半径:

WireSegmentradius:

lam/100

点击:

Mesh生成网格。

图16:

定义网格划分

2.5:

提交计算:

计算方法采用默认的矩量法“MoM”。

进入菜单“Solve/Run”,点击“FEKOSolver”,提交计算。

可以选择并行模式。

2.6:

后处理显示结果:

计算完成之后,点击“Solve/Run”菜单中的“PostFEKO”或快捷键“Alt+3”,启动后处理模块PostFEKO显示结果。

显示2D结果:

切换到“Home”菜单,点击“Cartesian”,进入直角坐标系“CartesianGraph1”:

点击“

”下的“SParameter1”,在右侧控制面板中:

在“Traces”区域,选中“SParameter1”

勾选dB

点击“

”下的“Load2”,在右侧控制面板中:

在“Traces”区域,选中“Load2”

勾选dB

两种计算方法得到的天线隔离度(S参数法与功率法)曲线如下图所示,可以看出两种方法计算的结果完全一致:

图17:

天线隔离度曲线(S参数法vs.功率法)

进入“Home”菜单,点击“Saveproject”,保存计算结果文件为:

“multi_ants_coupling_on_cone_platform_s21.pfs”,关闭Postfeko。

2.7:

扫参法调整遮挡体的位置-设置修改:

切回到CadFEKO中,点击起始菜单的“Saveas”按钮,把“multi_ants_coupling_on_cone_platform_s21.cfx”另存为“multi_ants_coupling_on_cone_platform_s21_opt.cfx”。

2.7.1修改求解设置:

在左侧树型浏览器上部的“Configurations”区域,选中“StandardConfiguration1”,删除该求解设置,只保留“SParameterConfiguration1”。

工作频率修正:

在左侧的树型浏览器中,进入“Configuration”标签,展开“Global”,双击“Frequency”节点,弹出“Solutionfrequency”对话框:

选择:

Singlefrequency

Frequency(Hz):

freq

点击OK按钮。

2.7.2添加扫参优化设计:

在左侧树型浏览器中,切回到“Construct”标签;

点击菜单“Request”下的“AddSearch”,弹出“Addoptimizationsearch”对话框:

MethodType修改为:

Gridsearch

点击“Create”。

图18:

设置优化方法-扫参

在左侧树型浏览器中,自动添加了“Optimisation”节点,新定义Search1也自动生成,展开“Search1”节点,选中“Goals”节点,点击鼠标右键选择“S-matrixgoal”,弹出“CreateS-parametergoal”对话框:

S-parameterlabel选择:

SParameter1

Quantity选择:

Couplingcoefficient(Smn)

勾选:

Specifyinputportnumber(n),并设置为1

勾选:

Specifyoutputportnumber(n),并设置为2

按照如下表格设置优化目标函数(20*log10(|S21|)):

编号

Operation

Value

1

选择:

Magnitude

点击中部的“Add”按钮

2

选择:

Log

点击中部的“Add”按钮

3

选择:

Scale

20

Operatortype:

Greaterthan

Goalobjective:

SingleValue

Value:

0.0

Label:

SParameterGoal1

点击OK

图19:

定义优化目标函数

在左侧树型浏览器中,自动添加了“Optimisation”节点,新定义Search1也自动生成,展开“Search1”节点,双击“Parameters”节点,弹出“Optimisationparameters”对话框:

在“Variable”区域,选择已定义的变量“dis”;

MinValue:

0

MaxValue:

pos_start*2

StartValue:

0

GridSearch:

31

点击“OK”按钮。

图20:

定义自变量参数

2.7.3网格生成:

采用原有的网格即可。

2.7.4提交计算:

计算方法采用默认的矩量法“MoM”。

进入菜单“Solve/Run”,点击“OptFEKO

”(或Alt+6快捷键),提交计算。

可以选择并行模式。

2.7.5后处理显示结果:

在计算的过程中,可以直接启动PostFEKO,显示优化的动态过程(目标函数的变化以及模型的变化)。

在3D视图中,会直接显示载体模型(随着优化的进行,动态显示遮挡体在锥台上的滑动)

在“Home”菜单,点击“Cartesian”,生成“Cartesiangraphic1”,点击“

”下拉图标按钮,选择“Optimisation”,在右侧控制面板中进行如下设置:

在“Traces”区域,选中“Optimisation”;

在Fixed区域,修正Trace为:

Search1.goals.sparametergoal1;

图21:

显示优化过程,纵坐标为隔离度,横坐标为遮挡体的位置编号n

进入“Home”菜单,点击“Saveproject”,保存计算结果文件为:

“multi_ants_coupling_on_cone_platform_s21_opt.pfs”,关闭Postfeko。