冀大版初中语文八年级8 《世说新语》三则小时了了4.docx

《冀大版初中语文八年级8 《世说新语》三则小时了了4.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冀大版初中语文八年级8 《世说新语》三则小时了了4.docx(23页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

冀大版初中语文八年级8《世说新语》三则小时了了4

8《世说新语》三则-小时了了

【学习目标】

1、了解有关《世说新语》的文学常识;

2、准确把握重点字词,流利地翻译全文。

3、领会“想君小时必当了了”的言外之意。

4、学习通过人物个性化语言表现人物性格的方法。

【重点】

1、重点词句的翻译。

2、学习通过人物个性化语言表现人物性格,进而分析古文中人物形象

【难点】 揣摩词语和重点语句的表现力,深化对人生的思索。

【课时安排】2课时

【课前预习】熟读课文,查字典、看注释,扫除文字障碍。

查找刘义庆和《世说新语》的资料。

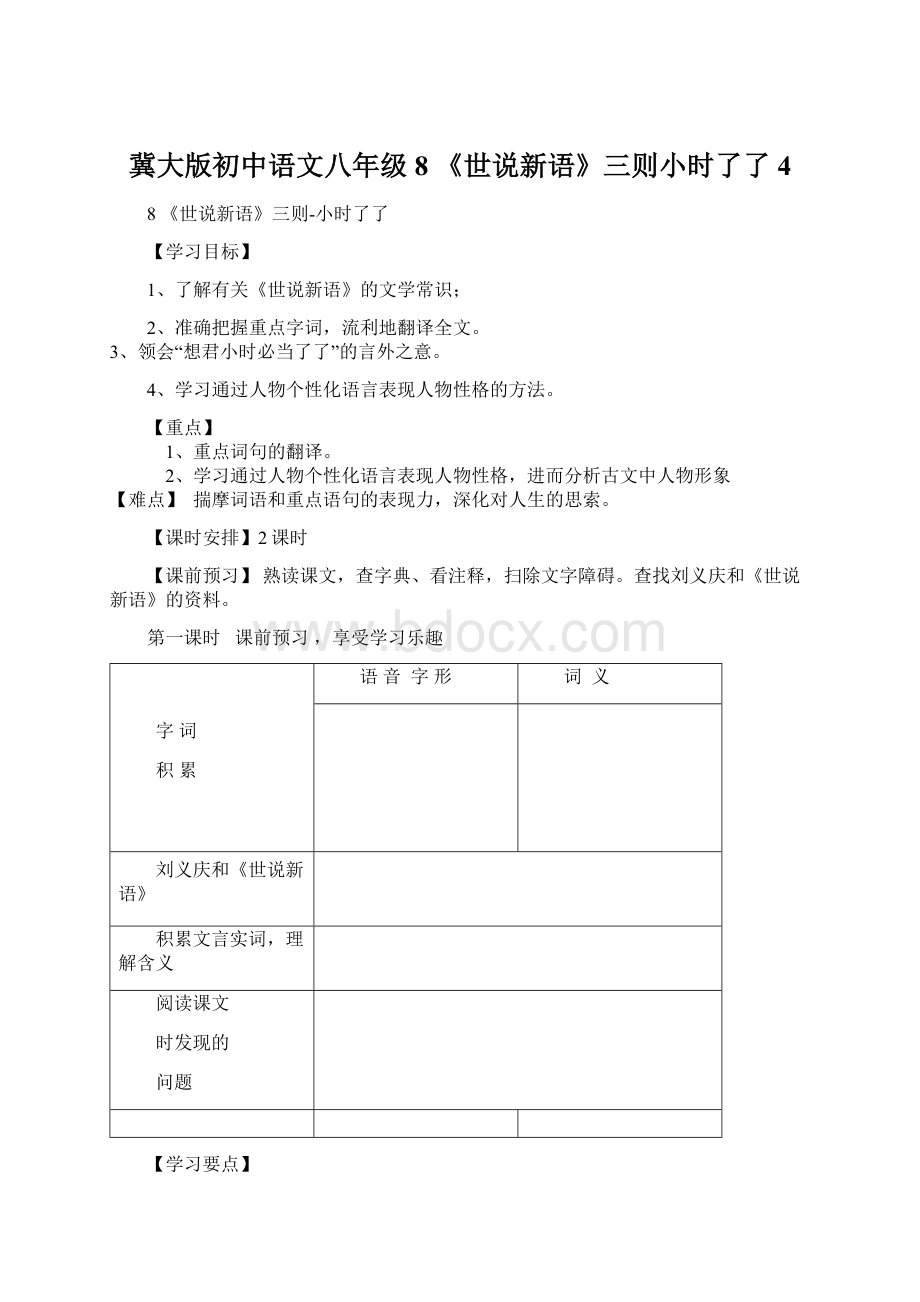

第一课时 课前预习,享受学习乐趣

字词

积累

语音 字形

词 义

刘义庆和《世说新语》

积累文言实词,理解含义

阅读课文

时发现的

问题

【学习要点】

学习有关刘义庆的《世说新语》的有关知识,把握文言文塑造人物技巧。

【教学过程】

合作探究,擦出智慧火花

学生活动

组织形式

一、名著引读

刘义庆出身于官宦家庭,为南朝宋的宗室。

叔父是宋武帝刘裕,后刘义庆过继于临川烈王刘道规嗣子,袭封临川王。

刘义庆虽生长在王室官宦家庭,但他生活简朴、勤奋好学、博览群书,受过严格的正统教育。

他爱好文学,著述很多,以《世说新语》流传最广。

《世说新语》亦称《世说》是我国最早的一部笔记小说集,也是同类小说中的代表作。

主要记载晋代士大夫的言谈、逸事。

有许多作品,批判黑暗,讽刺奢淫、表彰善良,全书语言精练,善于通过一言、一行来刻画人物肖像和精神面貌,意味隽永。

一、诗词引读

教师出示课件。

让学生展示课前搜集到的资料

了解并整理刘义庆和他的《世说新语》。

二、走进新课

请一名同学讲述“司马光砸缸”的故事。

同学们,通过这个故事我们知道了小少年司马光很聪明,今天我们要再见识一下其他小少年的聪明,现在就让我们一起来进入课文《小时了了》。

三、预习检测

写出下列词中加粗字的读音。

小时了了( )陈韪( )诣门( )仲尼( )

奕世( )人以其语语之( )( )踧踖( )

四、整体感知

(一)朗读课文

1、教师范读。

2、学生自读1~2遍,掌握课文内容和朗读的节奏。

3、学生自由朗读课文。

(二)疏通文意:

1、(学生自由结组)结合注释,掌握下列词语。

(1)了了:

(2)盛:

(3)为:

(4)诣:

(5)乃:

(6)通:

(7)亲:

(8)师资之尊:

(9)奕世:

(10)奇:

(11)语:

(12)踧踖:

2、请一位同学用自己的话讲述故事。

3、请两位同学翻译课文。

(一生读一句,一生翻译。

)

(三)、再次朗读,要求边朗读边领悟课文的内容和写法,准备思考并回答问题。

五、合作探究

1、你觉得孔融是个怎样的人?

2、孔融的聪明机智表现在哪里?

3、课文用怎样的描写手法展现孔文举的聪明机智?

4、揣测人物的心理。

①陈韪讥笑孔融时的心理活动是怎样?

②孔融为什么要说“想君小时必当了了”?

这句话的言外之意是什么?

5、齐读朗读课文,品味人物性格。

六、总结、拓展:

本文记叙孔融拜访李元礼的事,通过个性化的语言描写和层层烘托的手法表现了孔融的聪明机智的。

课文哪个情节是你最喜欢的?

请说出你的理由。

七、课堂质疑

针对预习中出现的问题还未解决的由学生提出,师生共同完成。

八、背诵积累

背诵本文中对话描写的句子,并体会人物的聪明机智。

九、巩固练习

二、导入新课

学生讲故事,其他同学评价故事,为课文中展示小小少年的聪明作铺垫。

教师也可以从孔融入课,从孔融让梨的故事引入,从为人的谦让到聪明智慧,更全面地展示小小少年的魅力。

三、预习检测

课件出示词语,找两名同学读词语,然后齐读正音。

四、整体感知

读熟课文是深入感知内容的前提。

再次朗读,要求边朗读边领悟课文的内容和写法,对课文形成全面而深刻的印象。

课文内容比较简单,可先要求学生自译,不明白记录,然后大家讨论。

对于不明白的字词问题,鼓励学生自由讨论解答,教师及时肯定表扬,并适当纠正。

五、合作探究

课件出示问题:

学生结组讨论,教师巡视,解答学生的疑难。

1题小组代表回答,其他组同学做好笔记整理。

2题采用小组对抗赛的形式回答,看哪个小组回答得又多又准确。

3题代表发言后师明确。

4题同学们各抒己见只要是第一人称,符合人物身份即可。

六、总结拓展

学生自由回答,要能紧扣孔文举的聪明机智来回答。

七、课堂质疑

指名学生谈收获

八、背诵积累

学生竞赛看谁背得又快又准。

九、巩固练习

分层设计,学生自主完成。

《世说新语》第二课时

《荀巨伯远看友人疾》

《王蓝田性急》

【学习目标】1、准确把握重点字词,流利地翻译全文;

2、学习通过人物个性化语言、动作表现人物性格的方法。

【重点】借助课文下面的注释,疏通文意,能复述课文

借鉴现代文人物分析方法分析古文中人物形象。

【难点】学习通过人物个性化语言、动作表现人物性格的方法。

【课时安排】1课时

【课前复习】检查上节课的字词积累,回忆并背诵《世说新语》的有关知识点

【教学过程】

合作探究,擦出智慧火花

学生活动

组织形式

一、走进新课

同学们,你有好朋友吗?

你认为什么样的人才能成为你的好朋友?

今天让我们来共同认识一对好朋友,一起来进入课文《荀巨伯远看友人疾》。

二、词语检测

请正确写出下列词中加粗字的读音。

陈韪( )诣门( )踧踖( )( )

瞋甚( )举以掷地( )以屐齿蹍之( )( )

三、整体感知

(一)朗读课文

1、教师范读。

2、学生自读1~2遍,掌握课文内容和朗读的节奏。

3、学生朗读课文。

(二)疏通文意:

1、(学生自由结组)结合注释,疏通文意,有疑难字词互译或请教老师。

为下面复述故事做好准备。

2、请两名同学复述故事,注意把握记叙的要素:

时间、地点、人物、事件、情境、结果。

(三)问题思考

1、请用简洁的语言概括文章的内容。

2、作者把人物的生活常态放在特定的环境下来写,所写生活常态是 ,特定环境是指 ,这样更有利于刻画人物。

3、你看到荀巨伯有哪些崇高的品格?

4、了解这个故事后,你认为什么样的朋友才是真正的朋友?

5、文章为了突出荀巨伯的“义”,除了正面描写外,还用了哪些描写加以衬托?

过渡:

如果说荀巨伯的“义”让我们懂得如何交友,那么下面要了解的这个人物可就有意思了,让我们一起看看一个性急的人物——王蓝田。

四、合作探究

(一)自读课文,熟悉内容。

(二)结合课下注释,自由结组互译课文

1、各小组准备最佳翻译;

2、推出讲解人选。

(三)互译互评,精彩展示

(四)疑难句子,检测反馈

翻译句子:

王右军闻而大笑,曰:

“使安期有此性,犹当无一豪可论,况蓝田邪?

”

(五)问题思考,深入理解

1、文中哪句话概括介绍了王蓝田的性格?

2、找出表现王蓝田性格的动词。

3、本文给我们怎样的启示?

五、比较拓展:

这三则故事在叙事上有什么共同特点?

六、课堂质疑

针对预习中出现的问题还未解决的由学生提出,师生共同完成。

七、背诵积累

背诵本文中对话描写的句子,并体会人物的聪明机智。

背诵描写王蓝田的语句,体会精妙的文言描写

八、巩固练习

一、导入新课

“好朋友”是中学生的热门话题,从朋友导入,更容易调动学生学习积极性,

二、词语检测

课件出示词语,找两名同学读词语,然后齐读正音。

三、整体感知

首次朗读疏通理解文意。

读熟课文是深入感知内容的前提。

再次朗读,要求边朗读边领悟课文的内容和写法,分析课文。

教师先提出问题,学生自由讨论解答,然后及时肯定表扬,鼓励学生积极思考并及时反馈。

作者把人物的生活常态放在特定的环境下来写,所写的生活常态是去探病,特定环境是有贼人入侵,这样更有利于刻画人物。

四、合作探究

《王蓝田性急》一文,内容较简单,能理解文章紧紧抓住动作描写来塑造形象是学习的重点。

鼓励学生自读自学理解课文内容。

重点句子,教师引导翻译,要求准确。

问题思考这一环节,主要从表明动作的词语入手分析,表现王蓝田性格急躁的特点。

五、比较拓展

引导学生从语言角度理解分析,其次是内容最后是表达主题的不同表现形式

六、课堂质疑

学生能根据课文内容提出自己不了解的地方,教师及时鼓励,并引导其他同学探讨并明确答案。

七、背诵积累

学生竞赛看谁背得又快又准。

八、巩固练习

分层设计,学生自主完成。

巩固练习,体验成功喜悦

基础演练1.填空:

《世说新语》本名《 》,简称《 》作者是 , 文学家。

2、解释下列句子中的词语:

)

⑴友人语巨伯曰(语:

)

⑵吾今死矣,子可去(子:

去:

)

⑶败义以求生(义:

)

⑷友人有疾,不忍委之(委:

)

3、翻译下列句子:

⑴远来相视,子令吾去,败义以求生,岂荀巨伯所行邪?

⑵我辈无义之人,而入有义之国!

4、荀巨伯不肯离去的原因是什么?

5、荀巨伯的行为感动了胡贼,从哪一句可以看出?

6、文章主要通过 描写来表现人物形象。

7、你知道历史上舍生取义的人物还有哪些?

给大家讲讲他的故事。

8、“胡贼”中“胡”指北方少数民族,在我们学过的一首乐府诗中也有这样的用法。

课外拓展

(二)

管宁、华歆(xīn)①共园中锄菜,见地有片金,管挥锄与瓦石不异,华捉②而掷③去之。

又尝同席读书,有乘轩冕④(miǎn)过门者,宁读如故,歆废书出观。

宁割席⑤分坐,曰:

"子非吾友也。

"

参考注释

①本篇通过管宁、华歆二人在锄菜见金、见轩冕过门时的不同表现,显示出二人德行之高下。

原属《德行》第十一则。

管宁,字幼安,北海朱虚(今山东临朐县东)人,传为管仲之后。

少恬静,不慕荣利。

华歆,字子鱼,高唐(今属山东)人,汉桓帝时任尚书令,曹魏时官至太尉。

②捉:

拾起来。

③掷:

扔。

④轩冕:

轩车。

复词偏义。

指古代士大夫所乘的华贵车辆。

轩:

古代的一种有围棚的车冕:

古代地位在大夫以上的官戴的帽。

⑤席:

坐具,坐垫。

古人不用桌凳,在地上铺一张席子,吃饭,读书,会客都在席子上。

9、 解释加点的字

(1) 尝同席:

(2)废书出看:

10、 翻译句子。

A、管挥锄与瓦石不异

B、宁读如故

11、“子非吾友”这局句话是谁说的?

是什么意思?

12、管宁割席说明了什么?

13、这则小故事给我们什么样的启示?

7.《将进酒》教案

学习目标:

1、诵读诗歌,理解诗歌的基本内容;

2、理清诗歌中诗人情感变化的线索,背诵全诗。

3、深刻理解作品蕴含的情感。

学习重、难点:

1.诵读诗歌

2.领悟诗人“狂歌痛饮”豪放外表下的愤激之情。

学习课时:

一课时

赏析学案

1、诗的开头“黄河”与“人生”之间有什么联系?

这四句在文中有什么作用?

“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。

”两句用的是古代民歌中的比兴手法。

李白和朋友开怀畅饮的颍阳里黄河不远,所以从黄河起兴。

这二句极言黄河源头之高,似乎从天而降,东入大海,势不可回。

诗人写黄河,颇能够显示它的宏伟气魄和浩大声势基调是壮。

尽管也写出了黄河的气魄之大,但有“不复回”之叹,基调却是悲。

紧接着带出对人生易老、光阴易逝的感慨。

这前后二句,既是比喻——以河水一去不复返比喻青春难再,又用反衬——以黄河的伟大永恒反衬人生渺小,因而切四句令人顿生悲意。

这四句天地人生都说到了,境界阔大,极有气势。

前二句从空间上放大,后二句从时间上压缩,开篇即给人横空出世之感。

2、.开篇的两个长句传达出诗人一种怎样的情感?

为什么全诗要从奔涌不息的黄河写起?

长句开篇,起势突兀,用一去不返的流水来悲叹人生短暂、易逝。

开篇两句气势恢宏,境界阔大,流露出一种极有气势的感伤。

3、当时李白已是两鬓染霜,政治上极其失意浪迹江湖,然而他却说“人生得意须尽欢”、“天生我材必有用”。

我们应如理解这种思想感情?

明确:

人生”以下六句写“欢”“乐”。

诗人年华老去,政治上极度失意,整日穷愁并非其本性,既然此处失意,就另外去寻找寄托。

在这里,诗人以为朋友聚会是人生快事,不如今朝有酒今朝醉,及时行乐。

这里有一定的消沉。

但并不完全消沉,对政治未完全绝望——“天生我才必有用”!

算是对未来的一个期许。

这种矛盾的协调方式与《行路难》如出一辙。

这种诗情体现了诗人的旷达豪放,实际上也是他愤激中的无奈与自我安慰。

既是他人生价值的铿锵宣言,同时也是他抑郁情绪的快意释放。

4、.如何理解“天生我材必有用,千金散尽还复来”?

其中哪两个字最有表现力?

诗人虽有不平之气,但并不消沉,虽怀才不遇但仍渴望建功立业,渴望有所作为。

其中“必”、“还”最具表现力,充分表达了李白的乐观自信,他深信自己的才能总有施展的时候。

5、、李白在丹丘家做客,为何反客为主,举杯劝酒?

(品味诗人洒脱狂放不羁性格在文中的体现。

)

明确:

李白与丹丘是知交好友,关系密切随意。

而诗人天性洒脱狂放不羁,加之上兴之所至。

6、.“岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停”几个短句在表达感情上有何作用?

这四个短句的加入,不但使诗歌节奏富于变化,而且写来逼肖酒席上的声音口吻,表现作者酒酣之际的狂放之情。

7、、李白为什么要狂喝痛饮?

(原文中找句子)与尔同销万古愁.

8、.怎样理解“钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不用醒”一句?

作者为什么要“长醉不用醒”?

这首诗大约作于安史之乱前四五年光景,当时官场黑暗,豪门贵族只顾寻欢作乐,不以国事为念,社会腐败到了无以复加的地步。

诗人对此极为不满,所以才说“钟鼓馔玉不足贵”,实际上是对当权者和豪门贵族的否定;但他又无力改变这种状况,只能用消极的办法进行反抗,因而又写道:

“但愿长醉不复醒。

”

9、诗人要“但愿长醉不愿醒”,用古人的酒杯,浇自己的块垒。

说到“古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名”时,为什么单举曹植为例?

曹植才华横溢,志向远大,但由于“任性而行,饮酒不节”最终没有得到父亲曹操的重用,又遭兄、侄猜忌,终不得用。

李白初入长安,抱济世之志,却为小人排挤,最后落个“赐金还山”的下场。

李白钦佩曹植的才干,同情他的遭遇,借以自况,抒发自己不得志的满腔郁愤。

10、如何理解诗末“万古愁”?

明确:

诗已告终,突然又迸出一句“与尔同销万古愁”,与开篇之“悲”关合,而“万古愁”的含义更其深沉。

诗人叹“古来圣贤皆寂寞”,又为陈思王曹植的遭遇抱不平,都表了愁的深广用历史的眼光看,“抱利器而无所施”的贤能之士古代有,今日有,将来也一定有-----这样的愁情唯“万古愁”一才可当之。

11、李白的愁怀在诗中具体表现为怎样的情感变化过程?

悲壮——欢乐——狂放——愤恨——癫狂——愁苦

12、你能简单总结一下这首诗感情的起伏变化吗?

明确:

诗的开头悲叹人生短促,转眼即是百年。

接着因悲寻欢,想要痛饮一场。

然后转入正题,联系自己遭遇,借酒抒发愤世嫉俗之情。

结尾变得狂放,要将这种种复杂的心绪统一为“万古愁”,一同消除、忘却。

13、这首诗的基调是什么?

试结合诗人感情发展的脉络做一点具体分析。

第一问答案:

愤激。

第二问答案要点:

诗的开头悲叹人生短促,转眼即是百年;接着因悲而生寻欢之意,准备痛饮一场;然后转入正题,借酒抒发其愤世嫉俗之情;到结尾更将这种种复杂的心绪统一为“万古愁”,使抒情达到了高潮点。

14、李白的诗歌风格一向是豪迈不羁的,你认为这首诗和他的一贯风格有区别吗?

明确:

这首诗有豪放之情,但又不只于豪放之情。

这首诗中诗人的感情变化极快。

15、如何理解诗中的典故作用?

以曹植自比

16、全诗多处使用夸张的手法,请找出并试做分析。

“一饮三百杯”表现豪饮,“斗酒十千”表现酒价的昂贵,“万古愁”表现愁的深广,“黄河之水天上来”表现黄河源头之高,“朝如青丝暮成雪”极言人生短暂,这些夸张句有力的说明了诗人豪放的性格,也表现了他豪放飘逸的诗风。

8、制台见洋人

教学目标

1.了解作者采用对比手法刻画人物的方法。

2.掌握小说中通过人物的语言、神态和动作刻画人物的方法。

3.能够把握人物的基本特征,认识人物性格产生的时代背景。

4.在阅读内容的基础上深入理解,明确落后就要挨打的道理,树立为祖国振兴而读书的观念。

教学重点

1.了解采用对比手法刻画人物的方法。

2.掌握通过人物的语言、神态和动作刻画人物的方法。

教学难点

把握人物的基本特征,认识人物性格产生的时代背景。

课时安排

1课时

课前预习

熟读课文,查字典、看注释,扫除文字障碍。

查找作者李宝嘉的资料,了解清末“四大谴责小说”的有关知识。

学习要点

学习有关宗璞的文学常识,熟读课文把握中心,体会作者的情感,体会借景抒情的写法。

教学过程

一、经典引读

学习《明湖居听书》,同学们了解了刘鹗的《老残游记》,知道它属于清末四大谴责小说之一,其他三部分别是什么?

你能说说他们的内容吗?

请同学们根据自己查找的资料自由谈你了解的经典著作。

让学生展示课前搜集到的资料。

以学习课文为契机,更多的了解经典著作,丰富自己的知识积累。

二、走进新课

同学们,学习了中国近代史,你了解鸦片战争后的旧中国的现状吗?

清政府面对帝国主义列强的侵略,采取的是怎样的策略?

三、预习检测

1.写出下列词中划线字的读音。

藩台(fān)撂(liào)捺定(nà)

瘪子(biě)恪遵(kèzūn)捱(ái)

拍挞(tà)校场(jiào)弹压(tán)

2.解释下列词语的意义

一言不合:

一句话说得不投合。

恪遵功令:

(kèzungongling)严谨地遵守条令制度。

头绪繁多:

比喻要做的事情太多,因此做不到面面俱到,往往顾得了这边,丢掉了另一边。

金玉之言:

象黄金美玉那样珍贵的话语。

比喻可贵而有价值的劝告。

3.根据课前预习,说说你对作者的认识。

四、整体感知

1.听录音,了解课文内容,为文章划分层次。

第一部分(1——)写文制台接见

第二部分(——)写文制台接见

第三部分()写文制台传授“外交秘诀”。

2.分析人物形象

分别找出文制台在接见同僚、下属和洋人时的动作、神态和语言描写。

并思考这些描写体现了文制台怎样的性格特征。

师生共同完成下列表格

接见对象

态度对比

行为本质

归纳形象

见同僚

见下属

见洋人

3.从上表中可以看出本文最突出的写作特色是什么?

明确:

①以夸张的手法,刻画和渲染人物形象;

②运用对比的方法刻画人物形象;

③本文语言通俗流畅,接近口语,人物语言能够恰当体现其性格。

4.概括文章的主题。

要求结合背景及文制台在文中的“现形”总结回答。

明确:

本文通过制台见同僚下属和洋人的不同反应,表现了近代中国官场的黑暗,吏治的腐败;反映了帝国主义势力的入侵给清朝政府和中国社会造成的巨大创伤,鞭笞了当时黑暗的社会现实,寄寓了社会改良的强烈愿望。

五、合作探究

1.洋人来访,巡捕禀报前后都挨了打,这反映了制台怎样的心态?

先打巡捕,反映了制台对内专横、自以为是的心态;后打巡捕,表现了制台恐洋惧洋,又不肯向下属认错的心态,既作威作福又奴性十足。

2.“中国人死了一百个也不要紧……谁耽得起!

”运用了什么修辞手法?

有什么作用?

对比,通过对比,刻画了制台崇洋媚外的奴才嘴脸。

3.为什么制台称自己在外交上是“老手”?

在他看来,外交胜利的标准是什么?

在小说中,有两处文字写制台称自己在外交上是“老手”,一是他用花言巧语将外国领事哄骗走之后,用假设的语气叙述刚刚发生的事,说“若不是我这老手”……;二是他惊讶于外国人“既肯赔话,又肯化钱”,说“我办交涉也办老了,从没有办到这个样子”。

前者是自信,后者是狐疑,其本质是一样的,就是要对外国人小心服侍,不能出错,他认为自己做到了这一点,所以自称“老手”。

在他看来,外交胜利的标准就是不能得罪外国人,不要给自己惹麻烦。

4.听说两个留洋的学生制服了洋人,制台有什么反应?

表现了他怎样的人格?

听说两个留洋的学生制服了洋人,制台先是认为这两个留洋学生的做法不妥,认为是“聚众滋事”;后来虽认为学生的辩驳“有理”,但又担心得罪了洋人;再后来对洋人服软认错、赔钱赔礼不可思议;最后“倒反害怕起来”,指示要“弹压百姓”,护送洋人出境,以免惹恼洋人,再生是非,这表明制台对群众力量的猜疑,对洋人的惶恐不安,表现了他对内不信任,对外奴性十足的卑劣人格。

5.本文题目是“制台见洋人”,但为什么还要写制台见潘台、知府呢?

如果开篇就写制台见洋人,没有对照,制台崇洋媚外,对内、对下属欺压,对外国人,不管级别大小,一律卑躬屈膝的嘴脸就表现的不鲜明。

六、课堂质疑

针对预习中出现的问题还未解决的由学生提出,师生共同完成。

七、总结归纳

本节课你有哪些收获?

用简练的语言加以总结。

八、背诵积累

掌握课文选自和“清末四大谴责小说”包括那几部,作者分别是谁,熟知文学常识。