校级联考河北省秦皇岛市学年五校联考高二上学期第一次月考历史试题.docx

《校级联考河北省秦皇岛市学年五校联考高二上学期第一次月考历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《校级联考河北省秦皇岛市学年五校联考高二上学期第一次月考历史试题.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

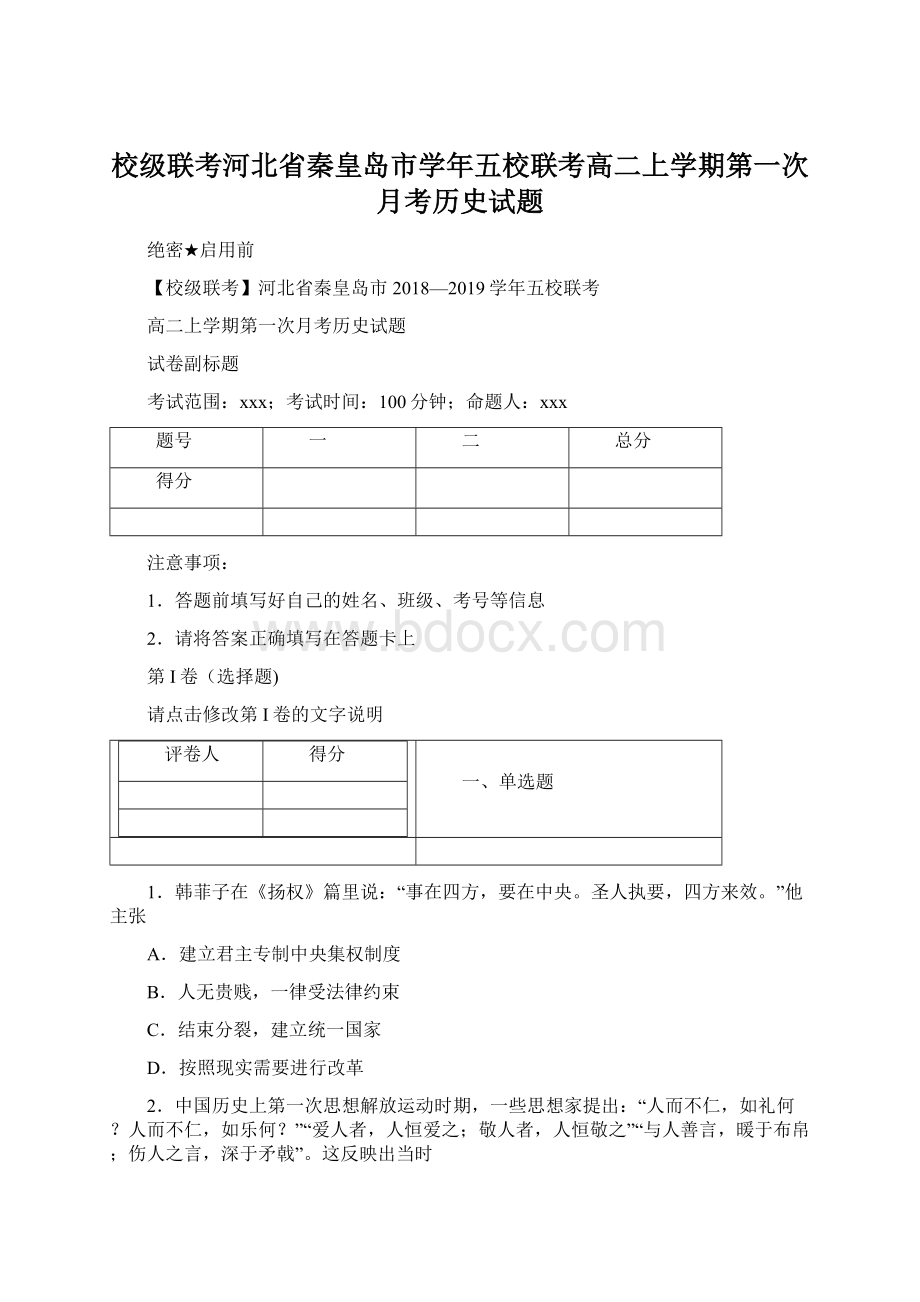

校级联考河北省秦皇岛市学年五校联考高二上学期第一次月考历史试题

绝密★启用前

【校级联考】河北省秦皇岛市2018—2019学年五校联考

高二上学期第一次月考历史试题

试卷副标题

考试范围:

xxx;考试时间:

100分钟;命题人:

xxx

题号

一

二

总分

得分

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

评卷人

得分

一、单选题

1.韩菲子在《扬权》篇里说:

“事在四方,要在中央。

圣人执要,四方来效。

”他主张

A.建立君主专制中央集权制度

B.人无贵贱,一律受法律约束

C.结束分裂,建立统一国家

D.按照现实需要进行改革

2.中国历史上第一次思想解放运动时期,一些思想家提出:

“人而不仁,如礼何?

人而不仁,如乐何?

”“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”“与人善言,暖于布帛;伤人之言,深于矛戟”。

这反映出当时

A.国家出现了从分裂走向统一的历史趋向

B.封建土地所有制因井田制的崩溃而确立

C.人们渴望重建因诸侯割据而被破坏的社会秩序

D.思想家希望建立“小国寡民”的理想社会

3.有学者评价中国古代史说:

“强迫性的等级制度是建立在主动性、情感性的亲情关系之上的。

”能用来支撑该观点的是

①西周实行宗法制

②孟子提出民贵君轻的思想

③董仲舒提出君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的思想

④李贽提出“各从所好,各聘所长”的观点

A.①④

B.②③

C.②④

D.①③

4.中国古代有许多关于“法治”的名言,如《管子•明法解》:

“治国使众莫如法,禁淫止暴莫如刑。

威不两措,政不二门,以法治国。

”现代社会的“法治”是指法律至上,法律对政府权力与人民具有普遍的约束力,政府与人民要共同尊重和遵守法律。

下列各项中对上述两种“法治”的理解正确的是

A.前者是“人治”,后者是“民治”

B.二者在本质上没有根本不同

C.前者是“民治”,后者是“法治”

D.两种治理模式民众地位相同

5.宋代服饰具有清冷消瘦的文人风格,表现出反对奢华、艳丽、裸露,追求简约质朴,别具清雅、潇洒的风度。

这一状况出现的主要原因是

A.国家的积贫积弱

B.理学思想的影响

C.民族融合的加强

D.战乱的频繁发生

6.黄宗羲在《明夷待访录·学校》中指出,学校既是教育机构,还是权衡利弊的场所。

针对当时的社会问题,学校应“小则纠绳,大则伐鼓号于众”。

这表明黄宗羲

A.主张建立权力制衡机制

B.注重发挥社会舆论的作用

C.已经具有近代民权意识

D.认为学校应培养实用人才

7.甲骨文中的一个“衣”字,在金文中衍生为衣、衮、裹、裔、襄、亵、裕、卒等十二个字,而甲骨文中的一个“食”字,在金文中也衍生为饴、养、馑、飨等十个字。

这种文字的变化说明了

A.汉字书写方式的变化

B.古代社会生活的发展

C.汉字使用的范围扩大

D.汉字从象形走向形声

8.“只是推极我所知,须要就那事物上理会。

致知是自我而言,格物是就物而言。

若不格物,何缘得知?

”提出此观点的是

A.朱熹

B.王阳明

C.李贽

D.黄宗羲

9.苏轼《书鄢陵王主簿所画折枝》(折枝:

花卉画的一种表现手法)中写道:

“论画以形似,见于儿童邻。

赋诗必此诗,定非知诗人。

”该诗描绘的绘画类型及其风格是

A.文人画,重视写意

B.山水画,重视写实

C.花鸟画,浓墨重彩

D.人物画,形神俱备

10.中国绘画在唐代多有富贵、臃肿、华丽、多彩的特征,到了宋代则有清雅、单调、简朴的特征。

该变化的主要原因是

A.商品经济高度发展

B.新兴士阶层的崛起

C.宋代忧患形势严峻

D.佛道思想的影响

11.隋唐时期,波斯人创立的袄教、摩尼教,阿拉伯人创立的伊斯兰教、景教(基督教的一个派别)传入中国,在西域胡人中广泛流传。

这一现象

A.体现了隋唐社会的开放

B.表明佛教、道教的衰落

C.成为中华文明先进性的表征

D.反映了儒学与外来文化冲突

12.明朝统治者曾经把《水浒传》列为禁书,其主要原因是

A.具有反专制的民主思想

B.揭露了当时统治者的腐败

C.歌颂人民的反抗精神

D.在民间广泛传播

13.下列关于我国古代科技、文学艺术等的说法不正确的是

A.甲骨文是我国较成熟的古老文字

B.魏晋时期开创了中国绘画“以形写神”的画风

C.楚辞开创了中国古典文学抒情浪漫风格的先河

D.京剧标志着中国戏曲的成熟

14.《汉书·元帝纪》载:

“三月壬戌朔,日有蚀之。

诏曰:

‘朕战战栗栗,夙夜思过失,不敢荒宁。

惟阴阳不调,未烛其咎。

”’材料中的思想被称为

A.大一统

B.天人感应

C.罢黜百家

D.表彰六经

15.宋代的儒学思想家在复兴儒学的过程中融入了佛教和道教的教义,使儒学理论更加平易近人,也因此真正深入到日常事务和私人生活。

材料旨在说明宋代儒学

A.正统地位受到冲击

B.吸收佛教道教思想

C.趋于世俗化大众化

D.具有思辨性哲理化

16.关公形象早为中国人所熟知,《三国演义》问世后,更成为妇孺皆知的英雄人物,元朝政权逐渐认可对关公的敬奉,成为“忠义”的化身。

据材料可知下列说法正确的是

A.小说的影响力决定了政治走向

B.统治思想与民众认识出发点一致

C.理学观念影响关公形象的塑造

D.关公信仰成为了社会主流思想

17.宋代产生了中国绘画中最好的山水画,画家从细小的一只鸟、一朵花开始,最后扩大到对宇宙自然的全面观察研究。

与宋代这一绘画风格密切相关的是

A.理学思想兴盛

B.商品经济发展

C.市民阶层兴起

D.政治上重文轻武

18.汉代统治者提出“以孝治天下”的治国方针,自汉文帝设置《孝经》博士后,儒家著作《孝经》成为读书人的必修经典。

这反映了汉代

A.倡导愚孝思想

B.强化宗法伦理

C.确立儒学正统

D.重视文化教育

19.黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。

这说明明清时期的早期启蒙思想

A.根植于高度繁荣的农耕经济

B.适应了君主专制统治的需要

C.本质上是传统思想的继承发展

D.动摇了宋明理学的统治地位

20.朱熹曰:

万物本乎天,人本乎祖,故以所出之祖配天地。

这体现出的儒学观念是

A.天人合一

B.君权至上

C.敬天尊祖

D.三纲五常

21.“正是有这样的对夷情零碎、模糊的了解,使经世思想家们在鸦片战争之后能够正视对手即来自异邦的夷人……在西方殖民者入侵压力下开出的‘外来药’,较之先前的‘古时丹’无疑是变革性的进步。

”文中的“外来药”在当时产生的重大影响是

A.动摇了封建思想的正统地位

B.推动了中国人重新认识世界

C.为维新运动奠定了思想基础

D.广泛传播了资产阶级的思想和文化

22.“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

”下列各项,与此有异曲同工之妙的是

A.《周易》曰:

“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。

”

B.老子曰:

“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

”

C.孔子曰:

“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人,能近取譬,可谓仁之方也已。

”

D.黄宗羲曰:

“故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

”

23.下列思想家的思想主张正确的是

A.李贽:

君主专制是“天下之大害”

B.黄宗羲:

“天下兴亡,匹夫有责”

C.顾炎武:

“天下为主,君为客”

D.王夫之:

世界是物质的

24.南北朝时期的颜之推(529—595年)在其《颜氏家训·治家》中记述:

“邺下风俗,专以妇持门户。

争讼曲直,造请逢迎。

车乘填街衢,绮罗盈府寺。

代子求官,为夫诉讼。

”这段记述能够反映当时在邺下地区

A.妇女成为了社会的中坚力量

B.儒家纲常名教受到冲击

C.商品经济的繁荣致风气开放

D.因战乱动荡导致妇女地位上升

25.有学者认为,“宋元以后,中华文明开始呈现出复杂的二元性:

一是商品经济发展所带来的文化世俗化倾向;二是理学和文化专制强化以后表现出的高雅文化倾向。

”最能体现此“二元性”的分别是

A.风俗画和文人画

B.话本和小说

C.汉赋和唐诗

D.元曲和傩戏

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

评卷人

得分

二、非选择题

26.儒家思想不仅对中国产生了深远影响,而且也对西方产生了一定影响。

阅读材料,回答问题。

20世纪特别是第二次世界大战之后,欧洲中心主义被彻底击溃,西欧、北美总想从中国文化中找到灵感,找到救世良方。

在西方人看来,中国的儒家文化是中国人的精神支柱,是传统的基础。

认为儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。

西方各国特别是美国政府和财团,投入大量资金用于对东方文化的研究。

东方文化带给西方的不再是彼岸世界的传奇故事,而是使西方人的观念和生活方式发生某些根本变化的运动。

——张国光《在历史的地平线上》

根据材料与所学知识,说明现代欧美国家借鉴儒家文化的理由以及儒家思想对中国的影响。

27.阅读下列材料:

材料一明代以后士风颓靡。

诸多士大夫狂荡不羁,沉溺声色,其中一个主要表现就是迷恋戏曲。

《旷园杂志》说,嘉靖四年(1525年)有一位解元周诗,当乡试发榜时,别人都争去省门看榜,他却在戏园里演戏,“门外呼周解元者声百沸,周若弗闻,歌竟下场,始归”。

材料二戏曲通过参与祭祀社火等民俗活动,成为一种与民众的宗教仪式、年节庆典、春祈秋报、红白喜事浑融一体的民俗艺术,成为民间文化娱乐方式的主要承载物。

清人焦循说:

“郭外各村,于二八月间,递相演唱,农樵渔夫,聚以为欢,由来久矣。

”这是对当时平民戏曲生活的生动写照。

材料三乾隆五十五年,三庆徽班进京,逐渐吸收了京、秦二腔,独擅梨园,因此京剧的前身即为徽剧。

道光年间汉调进京,于是形成徽、汉合流,促成湖北的汉调与安徽的徽调融合,京剧逐渐形成。

京剧艺术在文学、表演、音乐、唱腔、化装、脸谱等各个方面,经过几辈优秀艺人的长期舞台实践,执着探索,最终成为代表民族传统文化的瑰宝。

材料四京剧被称为“国剧”“国粹”,逐渐走向世界。

被世界认可,但有人认为,京剧发展到今天,已不适应现代人的欣赏口味,任其衰亡就是了;另一种观点认为,京剧是原汁原叶的国粹,有着深厚的历史文化内涵,应该原封不动地加以保存。

请回答:

(1)根据材料一、材料二,归纳明清时期戏曲艺术繁荣的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,归纳京剧形成的条件。

(3)结合材料四,你认为应该怎样看待当前的京剧艺术?

简要说明理由。

参考答案

1.A

【解析】

韩非子是法家学派的代表人,由材料“要在中央”可知,他主张建立君主专制中央集权制度,故A项正确;B项错误,法家认为法是臣下必须遵守的,君主就不受法律的制约;CD项材料中没有体现。

2.C

【解析】

【详解】

材料中“第一位思想解放运动时期”应该是百家争鸣时期,材料中“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之”是孟子的思想主张,孟子生活在战国时期,处于诸侯争霸时期,材料中主张说明人们渴望重建因诸侯割据而被破坏的社会秩序,故C项正确。

材料不能说明国家出现了从分裂走向统一的历史趋向,故A项错误。

此时是封建土地私有制逐步确立时期,故B项错误。

“小国寡民”的理想社会属于道家思想,故D项错误。

3.D

【解析】

试题分析:

本题考查考生联系所学知识解读材料的能力。

该观点认为中国古代社会存在等级秩序,这套秩序的建立、维护与亲情相关。

宗法制按血缘关系分配权力进而划分身份等级,符合题意,故①项正确。

民贵君轻是孟子的仁政思想,是对君主施政的理论论述,不符合题意,故②项错误。

君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的思想规定了君臣、父子、夫妻之间的尊卑关系,符合题意,故③项正确。

“各从所好,各聘所长”是李贽关于教学中要承认个性差异,发展学生个性的观点,不符合题意,故④项错误。

本题答案为D。

考点:

古代中国的政治制度•商周时期的政治制度•宗法制;中国传统文化主流思想的演变•汉代儒学成为正统思想•董仲舒的儒学思想(新儒学)

4.A

【解析】

《管子·明法解》阐述的法治思想属于法家思想,这里的法治实际上是维护君主专制的工具,而现代社会的“法治”是指法律至上,政府与人民要共同尊重和遵守法律,这是民主社会的象征,因此前者是“人治”,后者是“民治”,故A项正确,C项错误;前者的本质是维护君主专制,而后者的本质是民主政治,排除B项;两种治理模式中民众地位不同,排除D项。

点睛:

在法家的法治思想中,法律并不是至高无上的,它只是君主用来维护统治的工具,因此本质上属于“人治”。

这与以民主为基础的现代法治有根本上的区别。

现代法治没有谁能凌驾于法律之上,而法家的“法治”中有凌驾于法律之上的君权。

5.B

【解析】

宋代理学思想兴盛,文人不再是“奢华、艳丽、裸露”,而是受到理学清高思想影响,强调气节、高雅的风度,故B正确;国家的积贫积弱不会影响知识分子风度,故A错误;民族融合的加强主要是少数民族影响,故C错误;战乱的频繁发生不是导致材料中现象主要原因。

6.B

【解析】

试题解析:

本题主要考查黄宗羲思想,旨在考查正确解读材料的能力。

根据题干中黄宗羲认为学校“小则纠绳,大则伐鼓号于众”可知他强调的是学校可以发挥社会舆论的作用,符合题意的是B项,A项在题干中没有涉及到,黄宗羲思想不具备近代民权意识,排除C项,D项中“实用人才”在题干中不能体现,排除。

7.B

【解析】

试题分析:

一个“衣”字、一个“食”字可以衍生为很多不同的汉字是在强调古代社会生活在不断的发展而需要更多的汉字,材料的主旨并不是强调汉字从象形走向形声,汉字书写方式并未变化,使用的范围也未扩大,所以综上所述本题答案只能是B。

考点:

古代中国的科学技术与文学艺术•汉字的起源演变和书画的发展•汉字和古代社会生活的发展

8.A

【解析】

根据题干可知是朱熹的“格物致知”思想,即“研究事物而获得知识、道理”,故答案选A。

王阳明主张“致良知”,排除B;李贽否认孔孟学说是万世至论,反对把孔子“神圣化”,排除C;黄宗羲反对君主专制,鼓吹早期民主思想,排除D。

9.A

【解析】

【详解】

中国“文人画”的突出特点是写意,它强调作者个人内心情感的抒发,这是以绘画的形式来进行的一种抒情活动,故排除C,选A。

材料“画意不画形”,说明该绘画以写意为主,排除BD。

10.B

【解析】

【详解】

本题实际要求回答宋代绘画特征形成的原因。

经过唐末五代十国战乱,贵族阶层走向衰败,到了宋代,科举制得到完善,录取人数增加,再加上统治者实行“重文轻武”的基本国策,导致了新兴士阶层崛起。

该阶层与唐代的世家大族相比,出身低微、学养较深、清高优雅、士大夫精神浓烈,B项。

商品经济高度发展、宋代忧患形势严峻以及佛道思想的影响都不是导致材料现象主要原因,排除A、C和D项。

11.A

【解析】

根据材料信息,结合所学知识可知隋唐时期外来宗教传入中国并能广泛流传,这就体现了隋唐社会是兼容并包、是开放的,选A是符合题意的,正确;佛教、道教并非衰落而是发展,选项B不符合题意,排除;这些外来宗教和中华文明先进性无关,选项C不符合题意,排除;材料不涉及儒学与外来文化冲突的问题,选项D不符合题意,排除;故本题选A。

【名师点睛】本题解题的关键点在于要读懂材料的现象是在反映隋唐社会的开放。

12.C

【解析】

“统治者”曾经把《水浒传》列为禁书只能是因为《水浒传》歌颂人民的反抗精神而不利于统治,选C是符合题意的,正确;《水浒传》不具有具有反专制的民主思想,选项A不符合题意,排除;选项B只是一个原因但不是主要原因,不符合题意,排除;列为禁书就不会在民间广泛传播,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

13.D

【解析】

【详解】

甲骨文是刻在龟甲或兽骨上的文字,用于祭祀,是目前已知最古老的成熟文字。

故A项说法正确。

东晋顾恺之《摹拓妙法》,总结当时的画风,指出画家在反映客观现实时,不仅应追求外在形象的逼真,还应追求内在的精神本质的酷似。

故B项说法正确。

C项,楚辞是屈原创作的一种新诗体,此类作品汇编的《楚辞》一书是中国文学史上第一部浪漫主义诗歌总集。

故C项说法正确。

元代是中国戏曲史的黄金时代,元杂剧的产生标志着中国古代戏曲的成熟。

故D项说法不正确。

综上所述,本题正确答案为D。

14.B

【解析】

试题分析:

从材料中给出的“朕战战栗栗,夙夜思过失”“未烛其咎”等信息,结合所学知识。

为了巩固君权,董仲舒提出“天人感应”的学说。

即如果统治者不道,上天便会降灾于他。

于是历代帝王每遇灾荒经常思考自己的过错,故本题选B。

考点:

中国传统文化主流思想的演变·汉代儒学成为正统思想·天人感应思想

15.C

【解析】根据材料信息,结合所学知识可知材料中的“平易近人、深入到日常事务和私人生活”等字眼一再强调宋代儒学已经趋于世俗化大众化,选C是符合题意的,正确;材料体现的是儒学世俗化大众化而非正统地位受到冲击,选项A不符合题意,排除;选项B不是材料的主旨,不符合题意,排除;材料体现的是儒学世俗化大众化而非思辨性哲理化,选项D不符合题意,排除;故本题选C。

16.C

【解析】

【详解】

《三国演义》扩大了这一崇拜的影响范围,但小说无法决定政治走向,排除A;统治者的出发点是维护统治,两者出发点不同,排除B;作为主流思想的儒家对于气节、忠义的重视,主要从程朱理学兴起以后,故选C;材料没有体现关公信仰成为了社会主流思想,D排除。

17.A

【解析】

材料中的“从细小的一只鸟、一朵花开始,最后扩大成为对宇宙自然全面的观察研究”,体现了理学家主张的格物致知的思想;故选A;其他三项不符合题意。

18.B

【解析】

材料中的“汉文帝设置《孝经》博士”“儒家著作《孝经》成为读书人的必修经典”,说明统治者试图通过强化宗法伦理来巩固自己的统治。

故答案为B项。

A项材料不能反映,排除;汉武帝接受董仲舒的建议“罢黜百家独尊儒术”,逐步确立儒学的正统地位,排除C项;D项与材料无关,排除。

19.C

【解析】

试题分析:

黄宗羲和唐甄属于明清之际早期启蒙思想家,产生根源是商品经济的发展,资本主义萌芽的出现,故A项错误;黄宗羲和唐甄的思想是批判君主,限制君权,没有适应君主统治需要,故B项错误;黄宗羲和唐甄的思想是对传统儒学思想的批判继承,故C项正确;黄宗羲和唐甄的思想在当时影响不大,并没有动摇宋明理学的统治地位,故D项错误

考点:

中国传统文化主流思想的演变•明清之际的儒学思想•黄宗羲、唐甄的思想

20.C

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

而通过材料并结合所学知识不难发现,万物本乎“天”、人本乎“祖”、出之祖配天地所体现的儒学观念就是敬天尊祖,例如,孔子的对待鬼神的态度就是敬而远之,所以本题的答案就是C。

其他三个选项则和材料的主旨的是无关的。

考点:

中国传统文化主流思想的演变•宋明理学•敬天尊祖

21.B

【解析】

【详解】

鸦片战争以后林则徐、魏源主张向西方学习,但没有动摇中国封建思想的正统地位,排除A。

林则徐、魏源等人的新思想萌发,推动了中国人民重新对世界的认识,对当时的思想有启迪作用,B项正确。

早期维新思想为维新运动奠定了思想基础,排除C。

林则徐、魏源等人是地主阶级的代表,不可能传播资产阶级的思想和文化,排除D。

22.B

【解析】

材料中的人、桥、明月、窗子,自然天成,但风景相互依赖,体现道教学派顺其自然的思想。

A讲求道德,积极有为,属于儒家思想,排除A;老子属于大家学派学派创始人,材料体系那了事物逐渐的相互依赖关系,符合题意,故选B;孔子是儒家学派创始人,材料强调了为仁的方法,排除C;D体现了反对君主专制,服务社会的积极有为的思想,排除D。

点睛:

本题的在于挖掘题干的哲理,从而确定思想派别,然后根据选项的思想派别来判断。

23.D

【解析】

根据所学知识可知,“君主专制是‘天下之大害’”是黄宗羲的主张,排除A;“天下兴亡,匹夫有责”是对顾炎武主张的归纳,排除B;“天下为主,君为客”是黄宗羲的主张,排除C;王夫之建立起较为完整的的唯物主义思想体系,提出理在气中观点和形神物相遇而知觉乃发观点,D正确。

24.B

【解析】

试题分析:

本题主要考查的是对材料的理解分析能力。

根据材料的信息,反映的是南北朝时期邺下地区妇女的社会活动范围和主动性都较之以前有明显发展,这直接与“三纲”对妇女行动和思想的严格限制冲突,体现了当时纲常名教的松动,故B项正确。

A项“中坚力量”说法不妥;C项与史实不符;D项与题目主旨无关。

所以答案选B。

考点:

中国传统文化主流思想的演变·儒家思想的发展·儒家纲常名教受到冲击

25.A

【解析】

试题分析:

本题考查解读史料获取信息的能力,宋元以后,商品经济发展,市民阶层壮大,文化的世俗化日趋明显,话本、宋词、风俗画、元曲、小说都是文化世俗化的体现,排除B、C项;而高雅文化的代表是文人画,傩戏是中国地方戏曲剧种之一,排除D项。

,故本题选择A项。

考点:

古代中国的科学技术与文学艺术·文学成就·明清小说世俗化

26.理由:

①儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给经济发展以内在动力的精神文化形态;②儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态;③变革西方人的观念和生活方式的需要等。

6分

影响:

①道德感化,以德治国.②孕育了我国传统文化的政治理想与道德准则。

6分

【解析】

试题分析:

(1)本题主要考查学生正确解读材料和运用所学知识解决问题的能力。

借鉴的理由依据材料“儒家文化是一种可以与现代经济方式相结合、并给与经济发展以内在动力的精神文化形态,儒家文化不仅是历史现象,也是思考方式和生命存在形态。

”概括组织答案即可。

第二问结合所学知识从儒家思想对中国人的治国理念和传统文化等角度进行组织答案。

考点:

中国传统文化主流思想的演变·百家争鸣·儒家思想对西方和中国的影响

【名师点睛】本题最大的特点是答案基本是从材料中概括归纳出来的,做这种题型为了提高效率和得分率,解题时可以从以下几点着手:

1.先读设问,后读材料。

2.阅读材料的基本原则:

①看两头,找信息。

材料的首尾两头,一般是命题者对材料的出处和内容作简要介绍的地方,内容一般包括材料的背景、时间、国别和作用,甚至材料的中心等一个或多个信息。

②读懂、读透材料。

对材料的阅读,一般情况下应读三遍:

第一遍粗读,找到材料叙述的核心内容。

第二遍细读,正确理解材料的观点,获取有效信息。

要防止似是而非,一知半解就匆忙答题的毛病。

第三遍重点读,带着设问有重点地阅读,提取有效信息,搁置无效信息,并确定材料与相关知识的联系,破解命题能力的考查方向。

3.从材料中找出有助于解题的信息。

4.找出材料与教材的相似点。

5.找材料与设问的相关点。

6.根据设问组织答案。

27.

(1)士大夫的推动;戏曲的平民化。

(2)兼收并蓄,博采众长;几代艺术家的不懈努力。

(3)这两种观点都是不合适的。

原因:

作为人类文化的宝贵遗产,国家应当对京剧珍惜和保护;京剧应当与时俱进,推陈出新,更好地适应时代的潮流。

【解析】

本题主要考查京剧的有关内容。

第

(1)问,可从材料一中的“士大夫”及材料二中的“民俗”归纳其繁荣的原因。

第

(2)问,可以结合明清时代的社会经济、文化和京剧本身三个方面的因素综合概括。

第(3)问,属于开放性设问,言之成理即可。