新部编版六年级语文上册21 文言文二则 教案+实录.docx

《新部编版六年级语文上册21 文言文二则 教案+实录.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新部编版六年级语文上册21 文言文二则 教案+实录.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新部编版六年级语文上册21文言文二则教案+实录

第七单元艺术的魅力

在丰富多彩的生活中,艺术无处不在。

艺术犹如一颗颗璀璨的明珠,无时无刻不焕发出夺目的光彩。

它可以是一首歌、一幅画,也可以是一件了不起的工艺品。

那一首首优美动听的曲子,那一幅幅栩栩如生的画卷,那一段段婀娜多姿的舞蹈,那一篇篇雄奇飘逸的书法……,每一样无不展现出艺术的巨大魅力。

到生活中细细地品味艺术吧!

让我们在高山流水中细品知音佳话,在《斗牛图》中感悟艺术来源于生活的道理,在美妙的《月光曲》中体会人间真情,在京剧舞台上领略中华文化的精髓。

有艺术的地方就有美!

它让我们的耳朵听到最优美的旋律,让我们的眼睛看到最亮丽的色彩。

让我们一起到艺术的百花园中去感受艺术的魅力,受到美的熏陶!

本单元的几篇课文都从不同的角度折射出了艺术的魅力,介绍了音乐、绘画、戏曲等各种艺术形式的美。

艺术是一个充满想象的世界,学习本单元课文,我们必须借助语言文字展开想象,去体会艺术之美,还可从实际出发,通过阅读和其他渠道尽可能多地了解各种艺术。

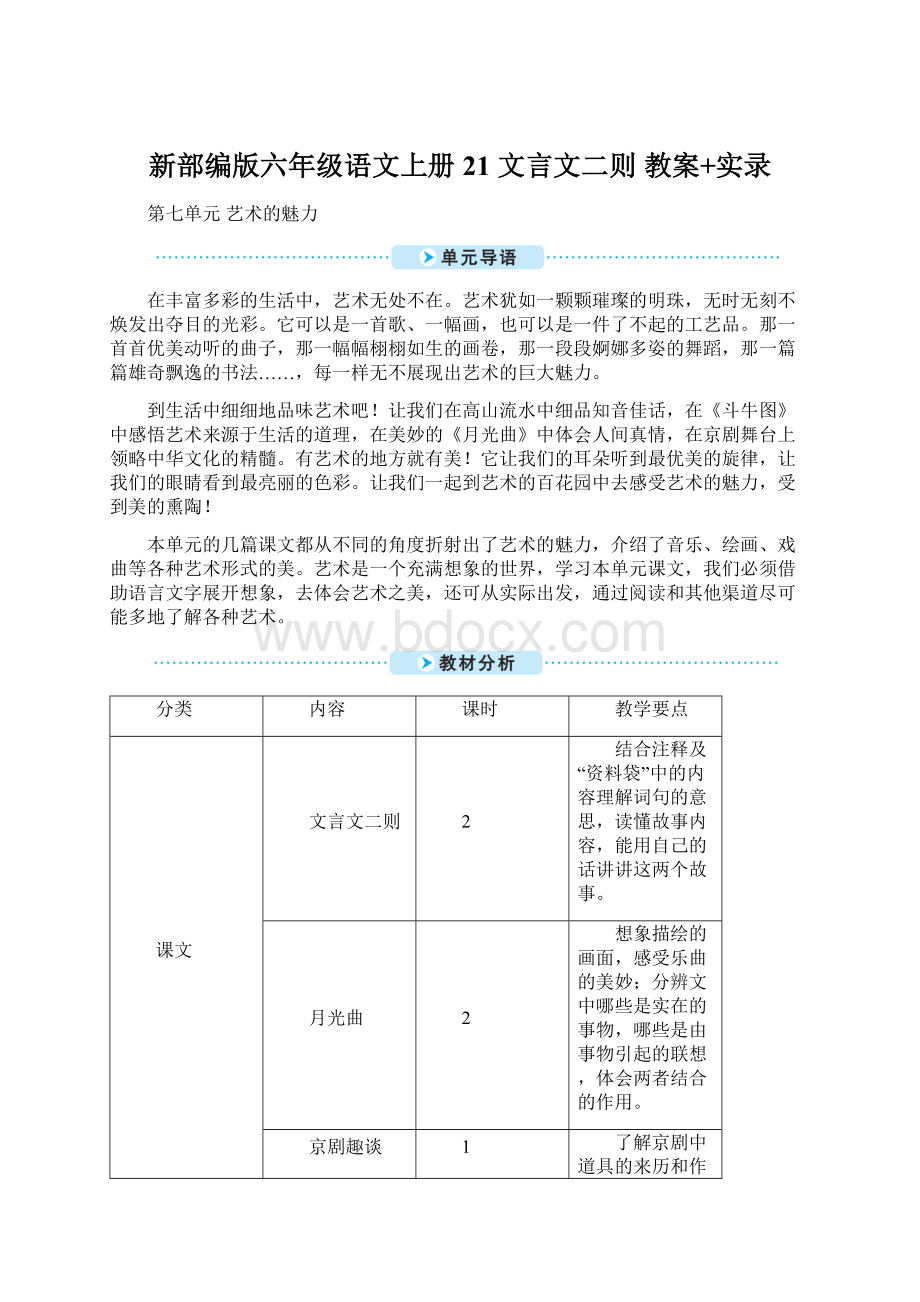

分类

内容

课时

教学要点

课文

文言文二则

2

结合注释及“资料袋”中的内容理解词句的意思,读懂故事内容,能用自己的话讲讲这两个故事。

月光曲

2

想象描绘的画面,感受乐曲的美妙;分辨文中哪些是实在的事物,哪些是由事物引起的联想,体会两者结合的作用。

京剧趣谈

1

了解京剧中道具的来历和作用以及亮相的特点和作用,感受京剧的艺术特点和魅力。

口

语

交

际

聊聊书法

1

学会有条理地表达;对感兴趣的话题深入交谈。

习作

我的拿手好戏

2

掌握习作提纲的写法;学会把感受、看法写下来。

语

文

园

地

交流平台

2

结合自己的课堂笔记交流做笔记的好方法,养成做笔记的好习惯;懂得生活中一些与戏曲有关的常用语,感受戏曲与生活的关联;阅读说明文字,感受说明文语言的严谨性。

识字加油站

词句段运用

日积月累

21文言文二则

文本分析:

《伯牙鼓琴》讲述了春秋时期俞伯牙与锺子期的故事。

伯牙与子期生为知己,后子期病死,伯牙摔琴断弦,从此再不弹琴。

故事荡气回肠,耐人寻味,千百年来广为流传。

《书戴嵩画牛》讲述了热爱书画的杜处士与天真的小牧童之间的故事。

杜处士有一幅珍藏的《斗牛图》,牧童见了却拍掌大笑,指出了画中的错误。

这个故事启示我们要认真地观察,要从客观实际出发,暗含了实践出真知和艺术来源于生活的深刻道理。

六年级的学生对文言文的表达形式已有了初步感知,也了解了一些阅读文言文的基本方法,知道借助注释理解基本内容。

但由于文言文特有的表达方式与学生日常使用的白话文之间有着较大的差异,因此,学生对于文言文仍有着初学的新鲜感与认知上的陌生感。

所以在教学方法上,可以指导朗读和引导想象为主,渗透学法的指导。

在课堂上以“读”为本,体会人物形象,在琅琅书声的浸润陶冶中,读出古文特有的韵味。

在教学中要渗透文言文阅读的基本方法,通过看注释、联系上下文、结合生活经验、增补等方法理解文章的意思,感受文言文精练、隽永的语言特点。

另外要注意的是,文言文的教学要注重自读自悟,人文内涵只要有所体会即可,不必强行灌输。

教学目标:

1.会写5个生字,理解文中重点词语的含义。

2.正确、流利地朗读课文,背诵《伯牙鼓琴》;掌握朗读古文的方法。

3.结合注释及“资料袋”中的内容理解词句的意思,明白两个故事各讲了什么内容,能用自己的话讲这两个故事。

4.感受朋友间的珍贵友谊;明白从客观实际出发,实践出真知和艺术来源于生活的道理。

5.积累古代经典诗文,激发热爱中华传统文化的情感。

教学重点让学生凭借注释和工具书读通、读懂内容,在此基础上记诵积累。

教学难点:

体会音乐艺术的无穷魅力;用自己的话讲一讲这两个故事。

课时安排:

2课时

1.会写“哉、巍、弦”等5个生字。

2.正确、流利地朗读课文,背诵《伯牙鼓琴》。

3.能根据注释和“资料袋”的内容理解词句的意思,能用自己的话讲讲这个故事。

4.积累中华经典诗文,感受朋友间真挚的友情。

1.凭借注释和工具书读通、读懂内容,在此基础上记诵积累。

2.感受朋友间相互理解、相互欣赏的纯真友情;体会音乐艺术的无穷魅力。

一、激趣导入,揭示课题

1.课件出示与知音相关的句子。

知音共饮醉当歌。

知音世所稀。

千金易得,知音难寻。

欲取鸣琴弹,恨无知音赏。

春风满面皆朋友,欲觅知音难上难。

2.学生自由朗读,找出诗句的共同点。

(都有“知音”一词。

)

3.教师过渡,板书课题。

过渡:

从刚才我们读的这些诗句中,我们可以看出知音是何等珍贵。

今天我们就来学习一篇关于知音的文言文,它讲述的是春秋时期一个动人的故事,故事的名字叫——《伯牙鼓琴》。

(在黑板上板书课题。

)

4.学生齐读课题,弄清题意。

“鼓”是什么意思?

(弹。

)

这里的“琴”指的是七弦古琴。

(教师可出示古琴图片。

)

二、初读课文,检测预习

1.自由读文,注意把字音读准,把句子读通顺。

(1)学生大声读课文,读两至三遍,争取读通课文。

(2)指名学生读课文,读后评价并相机正音。

◆需注意的字音:

①“少选之间”的“少”读三声shǎo,不要读成shào。

②“汤汤乎若流水”中的“汤”读shānɡ,不要读成tānɡ。

③“以为世无足复为鼓琴者”第一个“为”读二声wéi,表示“以为,认为”;第二个“为”读四声wèi,表示行为的对象。

◆朗读时要读好语气词“哉”“乎”,初步体验古文朗读的节奏和韵味。

2.教师示范读课文,引导学生注意停顿,试着用“/”标记。

(课件出示正确的朗读停顿。

)

伯牙/鼓琴,锺子期/听之。

方鼓琴/而志在太山,锺子期曰:

“善哉乎/鼓琴,巍巍乎/若/太山。

”少选之间/而志在流水,锺子期又曰:

“善哉乎/鼓琴,汤汤乎/若/流水。

”锺子期死,伯牙/破琴/绝弦,终身/不复/鼓琴,以为/世无/足复为鼓琴者。

3.全班根据朗读停顿齐读课文。

预设:

文言文的教学,诵读应放在首位。

学生只有反复诵读,才能深入理解,并品悟出文言文的美感。

这篇文言文篇幅很短,适合反复诵读,所以在教学开始时教师可引导学生读准音、读准节奏、读出韵味。

三、再读课文,整体感知

1.回忆学习文言文的方法。

过渡:

“书读百遍,其义自见”,同学们能把课文读得正确、流利了。

课文中有一些难字、不常见字,你们是怎么理解它们的呢?

我们以前也学过文言文,大家能说说有哪些学习文言文的好方法吗?

(学生举例,教师根据学生的回答小结板书:

①借助文中注释、工具书、相关资料;②联系上下文;③反复朗读,用心思考。

)

2.学生再读课文,读懂课文,用自己的话讲讲这个故事。

(1)结合课文下的注释,再读课文,读不懂的地方可以做上标注。

(2)学生尝试自己复述故事。

(伯牙弹琴,锺子期听他弹琴。

伯牙在弹琴时心里想着高山,锺子期说:

“你弹得真好呀,就像那巍峨的太山。

”不一会儿,伯牙心里又想到流水,锺子期又说:

“你弹得真好呀,就像那奔腾不息的流水。

”锺子期死了以后,伯牙摔琴断弦,终身不再弹琴,认为世上再没有值得他为之弹琴的人了。

)

3.教师适当补充人物背景知识。

过渡:

学到这儿,我们都知道《伯牙鼓琴》讲述了伯牙与子期之间的知音故事,那么大家是否知道他们两个人的身份呢?

他们是怎么相识的呢?

这个故事最早是从民间口头流传下来的,历史上并无确切记载。

相传伯牙是当时著名的琴师,善弹七弦琴,技艺高超。

他既是弹琴能手,又是作曲家,被尊称为“琴仙”。

而锺子期只是一个山村里的樵夫,以砍柴为生。

他们俩相识于伯牙探亲回家途中。

伯牙在汉江边弹琴,锺子期正巧遇见,于是就有了一段动人的故事。

一个是著名的琴师,一个是普通的樵夫,伯牙为何会为子期之死而破琴绝弦,终身不复弹琴?

我们接下来就一起品读一下课文。

四、品读欣赏,深入探究

1.品读课文,感悟“知音”。

过渡:

同学们,今天我们学习的是一篇关于“知音”的文言文,你能围绕“知音”把课文分成两部分吗?

学生尝试划分层次,概括层意。

第一层(前三句话):

伯牙遇知音,欣喜万分。

第二层(最后一句话):

伯牙失知音,悲痛欲绝。

2.品味知音相遇之“喜”。

(1)默读课文前三句话,思考:

伯牙为何视锺子期为知音?

从哪里可以看出来?

(2)课件出示相关语句。

方鼓琴而志在太山,锺子期曰:

“善哉乎鼓琴,巍巍乎若太山。

”少选之间而志在流水,锺子期又曰:

“善哉乎鼓琴,汤汤乎若流水。

”

预设:

因为锺子期能听懂伯牙的心声、琴声,所以伯牙视他为知己。

锺子期虽然只是一个普通的樵夫,但音乐是不分贵贱的,这份艺术上的共鸣是极其难得的。

锺子期从伯牙的音乐中听懂了他这个人,而不仅仅是音乐本身。

学生或许能说出其中的原因,但难以深刻理解其中蕴含的知音难求的深意。

教师可以引导学生说说他与好友心有灵犀的感觉,有时只需一个眼神就能明白对方说的话,这种心心相印的感觉是令人非常愉悦的,能让人体会到友谊的奇妙之处。

而作为音乐家来说,音乐就是自己的事业和追求,如果有人能听懂自己的音乐,明白自己的志向和胸怀,这难道不是件奇妙而美好的事情吗?

所以伯牙才会这么珍视锺子期这位朋友。

(3)想象拓展,说话训练。

过渡:

作为“琴仙”的伯牙,会用琴声表达他的见闻、思绪、情感。

文中只提到了他“志在太山”“志在流水”,那么请大家展开丰富的想象,说说他的琴声中还会出现哪些景物。

①出示词语,学生齐读。

杨柳依依清风徐徐白雪皑皑明月皎皎

②师生合作,完成句式训练。

伯牙鼓琴而志在清风,锺子期曰:

“善哉乎鼓琴,徐徐乎若清风。

”

伯牙鼓琴而志在白雪,锺子期曰:

“善哉乎鼓琴,皑皑乎若白雪。

”

伯牙鼓琴而志在明月,锺子期曰:

“善哉乎鼓琴,皎皎乎若明月。

”

小结:

只要是伯牙心里想的,锺子期全都知道,他真是伯牙的——(学生补充“知音啊”)。

“相识满天下,知音能几人!

”得到人生的知己,如果用一个字来概括伯牙当时的心境,那就是——(学生补充“喜”)。

是啊,如果要用一个词来形容伯牙此时的心情,那就是——(学生补充“欣喜万分”)。

(4)学生齐读前三句,读出伯牙得遇知音的喜悦心情。

3.品味失去知音之“悲”。

(1)故事补白,渲染失知音之痛。

过渡:

伯牙与子期因琴相识,相处甚欢,并约好明年中秋老地方再见。

第二年中秋,伯牙如约赶来,可是万万没想到的是,等来的却是子期病逝的消息。

面对子期冰冷的坟墓,一位老人告诉他,子期病逝前一再叮嘱自己死后要把遗体葬在江边,等他的知音伯牙来的时候,能再听到他的琴声。

可是,知音死了,伯牙的琴还有谁能欣赏得了呢?

伤心欲绝的伯牙以一种极端的方式悼念子期,他是怎么做的呢?

请大家齐读最后一句。

(2)学生齐读课文最后一句,说说最后一句话的意思。

(3)出示补充资料。

过渡:

相传伯牙在破琴绝弦之前,在子期坟前吟诵了一首诗,我们一起来读一读。

忆昔去年春,江边曾会君。

今日重来访,不见知音人。

但见一抔土,惨然伤我心!

伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。

来欢去何苦,江畔起愁云。

子期子期兮,你我千金义,历尽天涯无足语。

此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死!

(4)教师配乐范读诗歌,将学生的情感推向高潮。

(5)学生配乐朗读诗歌,思考:

从这首诗中,你体会到伯牙怎样的心情?

用一个字来形容。

(悲,痛。

)用一个词来形容。

(伤心欲绝,肝肠寸断,撕心裂肺。

)

4.质疑探讨,升华情感。

(1)伯牙破琴绝弦,“绝”的仅仅是“弦”吗?

他在破琴绝弦的同时也断绝了什么?

预设:

引导学生从伯牙的职业来考虑,破琴绝弦意味着他将不再以琴师为业,也就断了自己的前程。

这更可见伯牙对和子期的这份友谊的珍视。

(2)讨论:

你怎么看待伯牙破琴绝弦这一举动?

你是赞成还是反对?

预设:

学生可自由发言,对于这一举动,可能有些学生会不赞成。

比如伯牙是一位有名的音乐家,他从此以后不再弹琴,对音乐艺术的发展来说,这是多大的损失啊!

而且,锺子期虽已不在人世,但可能还会有人能听懂伯牙的音乐,可能他还会遇到一位知音,可他摔了琴,就等于放弃了这个机会。

学生思维活跃,可能会有各种观点,言之有理即可,教师不必过多评判。

小结:

同学们的发言都很有道理。

但我想提醒大家的是,伯牙和子期的故事是一个传说,可能是真的,也可能是不存在的。

后来的人把这个故事记载成文,或多或少都有些艺术上的修饰成分。

“三尺瑶琴为君死”,正是因为这种可歌可泣的举动凸显了伯牙对知音的一片赤诚,这个故事才有着这么动人的力量,被人们一代又一代地讲述、传颂。

五、朗读悟情,背诵积累

1.有感情地朗读全文,结合板书试背全文。

2.播放音乐《高山流水》,齐读课文,结束全文。

教师:

一曲《高山流水》,一段动人的故事千古流传!

《高山流水》也成了知音的代名词,虽然当年伯牙所做的《高山流水》已经失传,但是后人为了纪念这个动人的故事,也创作了一曲《高山流水》。

让我们伴着这首曲子,再齐读课文,能够背诵的同学可以背下来。

小结:

同学们,学习了今天这个故事,我想大家在今后的生活中遇到了很懂自己的人,你就可以称他是你的——(生:

知音。

)尽管我们知道,知音难觅,知音难求,但我们依然怀抱着愿望在生命中寻寻觅觅着我们的——(生:

知音!

)

3.延伸拓展,作业设计。

(1)读一读明代小说家冯梦龙在《警世通言》一书中记载的有关“伯牙绝弦”的故事。

(2)试着将课文改写成一个400字左右的现代文。

1.会写“轴、曝”2个生字。

2.正确、流利地朗读课文。

3.结合注释理解重点词句,读懂文章大意,感受文言文简约凝练的语言特点。

4.学习借助语言文字展开想象,能用自己的话创造性地讲讲《书戴嵩画牛》的故事。

5.领悟本文一事一理的写作方法,明白艺术来源于生活、做事需向内行人请教的道理。

1.正确、流利地朗读课文。

2.了解古文的学习方法,通过注释和已掌握的文言基础,读懂文章的意思。

3.理解课文内容,感受其中蕴含的道理。

一、温故知新,导入新课

1.复习旧知,背诵《伯牙鼓琴》。

导语:

上节课,我们学习了一个感人的故事——《伯牙鼓琴》,同学们都会背了吗?

(指名背诵。

)

2.导入新课。

过渡:

《伯牙鼓琴》带我们重温了一段动人的知音故事,也让我们欣赏到了音乐艺术的魅力——音乐能将高山之巍峨、流水之澎湃化为音符,震荡人的心灵。

这节课,我们将一起去看一幅画,围绕着这幅画,又有着怎样的故事呢?

3.板书课题,结合相关知识指导朗读课题。

明确:

“书”在这里表示“书写、记录”。

戴嵩是唐代著名画家,擅画田家、川原之景,画水牛尤为著名。

“画牛”指戴嵩画的《斗牛图》。

有一种说法是,《书戴嵩画牛》原为苏轼所做的一则跋(bá)。

题跋是写在书籍、碑帖、字画等上面的文字。

写在前面的文字叫作题,写在后面的叫作跋,总称题跋。

“书戴嵩画牛”则可理解为写在画家戴嵩的画作《斗牛图》上的一则文字。

总之,这篇文章与戴嵩所做的画《斗牛图》有关。

预设:

本课的课题要着重讲解,否则很容易读错、理解错。

“画牛”不是一个动词加名词的结构,而是指画作《斗牛图》。

二、多样读文,初步感知

1.学生借助拼音自由读文章,要求读准字音。

2.指名读课文,检查学生的朗读情况。

(1)指名读课文。

(2)正音。

过渡:

(出示容易读错的字词)下面这几个字词大家能读对吗?

蜀锦囊轴拊搐谬奴婢

需注意的多音字:

杜

士

书画所宝以百

书画

牛

3.教师范读全文。

4.师生合作读课文。

过渡:

现在我们再来合作读课文,我来读课文中的叙述部分,同学们读牧童所说的话,一遍读完后,我们再交换朗读内容。

预设:

读文是理解文意的基础。

教师通过自由读、指名读、示范读、师生合作读等形式,层层推进,扎实训练,不仅让学生能流畅地读文言文,还能让学生感悟文中每一句话的意思,也为下面理解文言文的内容做好了准备。

三、合作交流,理解文意

1.出示小组学习要求。

(1)小组内合作,结合注释理解文言文中每一个字、每一句话的意思。

(2)不动笔墨不读书,边自由朗读边在难懂的字词旁边做注释。

(3)小组讨论后将仍不能解决的问题记录下来。

2.呈现组内不能解决的问题,教师指导,全班交流。

预设一:

好书画,所宝以百数。

(“好”“数”的意思。

)

交流:

“好”在这里读四声,是“喜爱”的意思;“数”在这里是“计数”的意思,“以百数”是说“要用百来计算”,即上百件宝贝。

预设二:

尤所爱,锦囊玉轴,常以自随。

交流:

“尤所爱”表示“尤其珍爱”;“锦囊玉轴”要结合注释来理解,文言文用语与当今现代汉语的用法有许多不同之处,这里指“以锦为囊,以玉为轴”;“常以自随”,“自随”指随身携带。

预设三:

曝书画

交流:

“曝”是“在太阳下晒”的意思。

预设四:

耕当问奴,织当问婢。

交流:

“奴”特指男奴,“婢”是女奴的通称。

在古代,男奴多做苦力,田间劳作是他们的工作;女奴多做家务,纺织是她们的工作,所以这里是说“耕田应当问男奴,纺织应当问女奴”,也就是说术业有专攻。

3.师生互动做小游戏:

游戏对答。

游戏规则:

将全班分成四个小组,教师说出现代文翻译,由学生说出对应着文中哪句文言文,回答最快且准确、回答最多的小组获胜。

示例:

(师)拍手大笑。

——(生)拊掌大笑。

(师)这是不能更改的。

——(生)不可改也。

(师)处士笑了,认为他说得对。

——(生)处士笑而然之。

预设:

通过这个简单的游戏,既让学生了解了这篇文言文中句子的含义,也再次检查了学生们的文言文阅读能力。

4.小组合作,学生借助课文注释翻译全文。

5.小组内成员汇报,教师适时出示文字。

四川有个杜处士,喜欢书画,他所珍藏的宝贝有上百件。

其中有一幅是戴嵩画的《斗牛图》,杜处士尤其珍爱。

他用玉做画轴,用锦缎做画囊装起来,经常随身带着。

有一天,他摊开了书画晾晒,有个牧童看见了戴嵩的《斗牛图》这幅画,拍手大笑着说:

“这幅画画的是斗牛啊!

牛角斗时,力气用在角上,尾巴紧紧地夹在两腿之间,而现在这幅画上的牛却是摆动着尾巴在角斗,错了。

”杜处士笑了,认为他说得对。

古人有句话说:

“耕种的事应该去问男奴,织布的事应该去问女奴。

”这个道理是不会改变的呀!

预设:

高年级的学生有较强的自学能力,有一定的知识及方法的积累,采用小组合作探究的形式便于学生在组内解决疑难问题,获得更多的新知。

呈现组内不能理解的问题,通过学生交流,教师点拨,词句的意思便迎刃而解。

在此基础上,再引导学生借助注释来说说全文的意思就变得容易多了。

四、精读课文,领悟主题

1.默读第2自然段,抓住人物的动作、神态、语言来感受人物形象。

(1)提出问题,可自己思考,也可与同桌交流。

思考问题:

①牧童是怎样评价戴嵩的《斗牛图》的?

他的理由是什么?

由此可见牧童的什么精神?

②杜处士听了牧童的话有什么反应?

由此可见杜处士是一个什么样的人?

(2)交流后指名学生发言。

①牧童的观点:

谬矣。

理由:

此画斗牛也。

牛斗,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。

精神:

牧童善于观察、敢于向权威挑战。

②杜处士的反应:

处士笑而然之。

点评:

可见杜处士是一个乐于接受别人意见的人。

(3)学生齐读牧童的话,抓住牧童的神态、动作、语言来想象画面,读出牧童的天真可爱。

2.再读课文,思索故事所呈现的道理。

(1)自由读文,边读边思考:

哪句话揭示了这篇短文所蕴含的道理?

(2)学生回答,教师适时呈现:

古语有云:

“耕当问奴,织当问婢。

”不可改也。

(3)结合这句话的意思,思考课文告诉了我们什么道理。

交流预设:

生1:

我觉得这个故事告诉我们不能迷信权威。

虽然戴嵩是唐代有名的画家,但不代表他画的画就没有问题。

生2:

我的收获是,当我们遇到难题和困惑时,不应闭门造车,而应该去问有相关知识的人。

“耕当问奴,织当问婢”,三百六十行,行行出状元,可以请教有相关特长的人。

生3:

我感受到艺术总是来源于生活的,要想画好画,就得仔细观察,要尊重事实。

就像我们写作,有时候为了情节的需要会编一些故事,想象是可以的,但有时候写的东西违背了常识就不行了。

生4:

我觉得杜处士虚心接受牧童指出的画作中的错误的态度值得我们学习,牧童只是个小孩子,但他却不因他说的话而恼怒,而是“笑而然之”,可见他的修养。

3.提出问题,激发质疑精神。

(1)请学生读一读课下注释。

思考:

这个注释告诉了我们什么?

对课文你是否有了新的认识?

(2)教师结合注释,解释牛角斗时的真实情况。

教师:

刚才同学们读了注释,会发现真实情况是,牛在角斗时,尾巴不一定都是夹入两腿之间的。

牧童的观察也没有错,只是画家画的只是牛相斗的一瞬间,而无法顾及所有情况。

所以戴嵩画的斗牛其实并没有错。

那么是苏轼错了吗?

苏轼记载这个故事,其实是为了告诫人们凡事要仔细观察,要向亲历者了解情况,要请教有经验的人。

毕竟古代信息的传播不像现在这样发达,我们可以通过斗牛的图片、视频去仔细观察,得出确切的答案。

所以,大家要时刻记住这一点:

尽信书不如无书。

如果大家只凭借我们今天学的这篇文章就得出牛相斗时绝对会把尾巴夹在两腿之间的结论的话,这也是不仔细思考、不细心观察呀!

(3)教师可播放牛相斗时的图片或视频,引导学生谈感受。

五、作业设计,巩固提升

1.试着用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事,也可以试着从不同的角度来讲这个故事。

(1)“我”是杜处士:

我姓杜,人称杜处士。

我最大的爱好就是收藏书画……

(2)“我”是牧童:

我是牧童,今天放牛回来,发现村里的杜处士正在晒他的书画宝贝……

(3)“我”是苏轼:

我是苏轼,我听说过这样一个故事:

四川有个杜处士,特别喜爱书画……

2.完成本课对应训练。

◆感悟真情,描绘真情

师:

原来锺子期不仅在说琴声,也说出了伯牙倾注在琴声里的巍峨高山一般的志向,洋洋江河一样的胸怀。

师:

这样想来,伯牙的“志在高山,志在流水”,不仅仅是想,那是“志存高远”的志,“胸怀大志”的志啊!

(板书:

志。

)

师:

教师课前去查过资料,我发现好多古书上都说到伯牙琴艺妙绝天下。

许多人都以听到他的琴声为荣幸,他们也都能感受到伯牙琴声的美妙,但是伯牙寄托在琴声中的高山流水般的志向和胸怀,他们能得之吗?

生:

不能得。

师:

唯有谁能得之?

生:

锺子期!

师:

所以伯牙才视锺子期为——

生:

知音。

师:

请你想象,假如你就是伯牙,一直以来都没有人能真正听懂你的琴声,你的内心充满了无边的寂寞与孤独。

可是在这里,无论你弹什么,无论你寄托着怎样的志向和情怀,锺子期都能“善哉,善哉”地听懂它,你是怎样的心情?

你又会有怎样的感慨想对子期说呢?

拿出课前发下的练习纸,写写伯牙此时的心情。

(练笔,背景音乐《高山流水》。

)

师:

你想伯牙得遇锺子期,什么感觉?

生:

非常高兴。

师:

是啊,欣喜若狂啊!

怎么说?

生:

伯牙得遇锺子期,感慨道:

善哉,善哉,世间知音唯有锺子期也。

生:

伯牙得遇锺子期,感慨道:

善哉善哉,此人明我所志,明我所念,真乃知己也!

师:

以前我是欲觅知音难上难,如今我是得遇知音——

生:

不再孤!

赏析:

在这一教学片段中,在教师的“假如”中,学生们变成了伯牙,在教师的一步步引导下,伯牙的情感已被他们“占为己有”——得遇知音的情感已经不吐不快,此时,他们最渴望的就是动笔抒发这份情感。

课堂上,教师抓住这一练笔良机,及时让情动于中的学生们拿起笔,再次回味伯牙(“我”)喜获知音的欣喜之情,吐露激情的同时训练写小练笔。

同时教师将古文中的知音情怀折射得酣畅淋漓,启迪着学生们去寻觅自我生命中所期待的真实知音。