网络言论自由.docx

《网络言论自由.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《网络言论自由.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

网络言论自由

互联网言论自由

——公民社会责任

0引言

我国宪法规定公民有言论的自由,但现在有人把言论自由泛化甚至神化,这样就会为荒谬言论甚至谎言争得所谓自由的空间。

企图经这样的“神化”,使荒谬言论、谣言、谎言能有表达的自由而不受约束、不承担社会责任。

因此,网络言论自由如何保障?

网络言论自由应当承担哪些社会责任?

网民言论的道德底线在哪?

这确实是需要我们进行深入的思考与理性的实践。

1社会调研

1.1调研方向

随着互联网发展的不断深入,网络言论自由应当承担的社会责任及其道德底线。

1.2调研方法

大致来说可分为准备、实施和结果处理三个阶段:

1.准备阶段:

一般分为界定调研问题、设计调查方案、设计调查问卷和调查提纲三个部分;

2.实施阶段:

根据调查要求,采用多种形式,由调查人员广泛收集与调查活动有关的信息;

3.结果处理阶段:

将收集的信息进行汇总、归纳、整理和分析,在通过其他的参考文献和网络资料的调查,最后调查结果以书面形式表达出来。

2互联网的影响

2.1互联网的发展

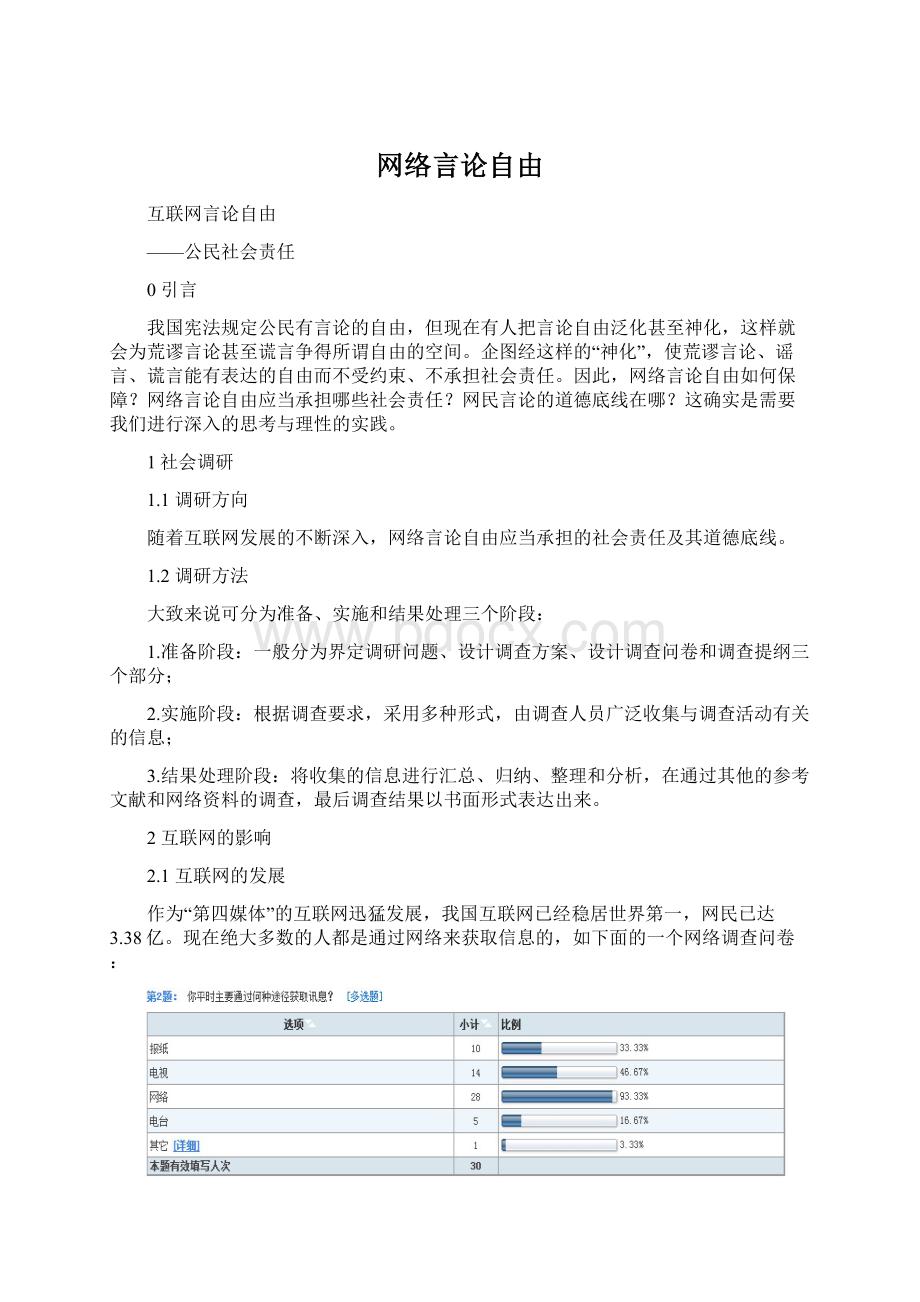

作为“第四媒体”的互联网迅猛发展,我国互联网已经稳居世界第一,网民已达3.38亿。

现在绝大多数的人都是通过网络来获取信息的,如下面的一个网络调查问卷:

网络是双刃剑,其强大的生命力给社会长生了强大的正负两面影响,因此,网络言论自由如何保障?

网络言论自由应当承担哪些社会责任?

网民言论的道德底线在哪?

这,确实需要我们进行深入的思考与理性的实践。

互联网的发展是科技进步的重要标志,其实它也是社会进步的标志。

因为互联网不仅仅在技术层面上影响了人类的生活,重要的是,他在思想、精神等层面影响了人们对于自身以及社会乃至整个宇宙世界的认识。

互联网对于社会以及社会的各种道德、制度、法律以及其他形而上的深层思考,已经大大超越了它作为信息产业与传统工业的电气层面与物质范畴。

我国网民规模与宽带规模真在迅猛异常的发展着,已经稳居世界首位。

着充分说明,互联网已经不可避免地与我们发生着紧密的联系,而互联网用户对社会贡献的内容已经不以人们的意志为转移,理所当然的成为互联网的主旋律,并给互联网社会的管理提出了许多棘手的法律问题。

互联网为我国培养了3亿多“作家”。

就是这些“草根”主编,人人可以自由地用键盘进行编辑与写作,因此,网络言论自由已经大势所趋、人心所向,依恋于传统的“堵”、“塞”、“删”、“卡”等手法已经无法抑制与引导网络言论自由。

着已经是不争之事实,它已经给社会管理者抛来了一个“烫山芋”,并且使你不得不接!

互联网是一柄双刃剑,同样具有两面性。

一方面,互联网可以成为表达民意的平台之一,另一方面,互联网也可以成为少数人造谣惑众、传播色情、语言暴力、宣扬隐私的公开场所。

事实上,立法与监管已经远远落后于互联网的发展速度,在互联网这个虚拟的空间里确实存在着法律真空预监管缺失的现象。

这,不得不引起我们的成分重视。

2.2法律对互联网的约束

从法理上来说,权利与义务必须对等,必须相一致。

公民的言论与思想自由是宪法赋予的神圣权利,但拥有这份权利同样要承担宪法规定的义务。

这就是说,公民在互联网上行使言论与思想自由的权利时,必然应当承担相应的社会责任。

我们知道,一个社会要健康有序地运行与发展,就必须使整个社会的权利与义务得到总体上的平衡,对于互联网社会(尽管人们说它是虚拟社会)同样如此。

假如我们在互联网上放任言论与思想自由,只讲权利不讲义务,那么互联网社会就必然会畸形发展,最终导致整个网络社会的彻底崩溃。

如果网络变成了一个纯粹的发泄场所,甚至成为不负责任的传谣场所,那最终还是要被民众无情的抛弃。

尽管我们可以依靠人的道德水平、思想觉悟、自制能力、舆论约束等手段来制约这个“无限的权利”,但是其制约的力量将是有限的、软弱的、疲乏的。

从总体上来看,互联网还是利大于弊,对其不应该采取过于严厉的堵塞与限制的态度,二是应该让其依法自由健康地发展。

所以,在当前迅速建立一个良好的、健康的、有序的网络伦理环境与法律环境尤为重要和必要。

对此,法律不能“失空”,理应及时到位,以维护和保障互联网的正常发展。

有几点意识是必须在法律上加以体现的:

第一,权利与义务意识。

网民在行使言论与思想自由权利的时候,应当承担其相应的义务。

要知道:

世上无无义务的权利,同样也无无权利的义务。

第二,遵纪守法意识。

互联网是虚拟空间,更是实在空间。

法律在这个领域也有约束力和追溯力。

任何人不能利用这个虚拟空间来违法犯罪、违反法纪。

特别要注意,不能违背宪法与法律,尤其在言论上不能违背“四项基本原则”。

第三,民主监督意识。

法律应当允许并保证网民在互联网上行使其合法的民主权利与监督权利。

应当允许并保障网民对于政府的公共事务与社会管理行为有充分自由的评论权,而绝对不能动辄以“诽谤”等罪名来追究网民的民主与监督。

第四,平等保护意识。

法律对于全体公民的权利应当采取平等保护的原则,不因当事人的地位、出身、影响力等因素的左右与影响。

对于社会公众人物,凡是与其职务、地位、案情相关的事情,网民可以自由披露与评价,这里不应当存在“诬陷”、“诽谤”等法律追究问题;但如果网民泄露了与此无关、并与社会公共利益无关的当事人的其它隐私,则应当被认定为侵权行为。

当然,法律就会平等地保护那些当事人的合法权益。

第五,社会稳定意识。

互联网负有保证社会稳定的天然职责,网民更应该为社会稳定添砖加瓦。

对于一般的所谓传播谣言,法律不该动辄追究。

只有对那些怀有恶意、故意传播谣言,旨在造成社会混乱或动荡,以引起民心恐慌与惊惧的造谣者进行依法处罚,从而维护社会和谐稳定,保证百姓安居乐业。

3言论自由≠自由言论

3.1言论自由应遵守道德的规范

言论自由应有道德底线,像粗口谩骂、污言秽语等违犯公序良俗的言论都应当受到约束,真正的言论自由应该是在法律、道德的约束内对自己观点的负责任的理性表达。

另外,言论自由还有不同场合、不同群体之分,不同的场合、不同的社会群体在享受着不同的权利的同时,也受着程度不同的约束。

这在中国如此,在国外亦是如此。

就言论自由而言,行政官员或公务员所受的限制就严于一般公民。

如有的国家规定公务员在职期间无权向公众发表个人的主张和意见,不得以个人的观点来混淆国家在某一问题上的立场和态度等。

孟德斯鸠有言,“自由不是无限制的自由,自由就是做法律许可的事情”,言论自由也是如此。

言论自由具有两面性,既可以为善,也可以为恶。

它既能促进社会的正常交往,也能因挑衅性、诽谤性语言而恶化人们间的关系;它既能成为弘扬公序良俗的载体,也能沦为败坏社会风气的罪魁;它既能消解社会的各种愤懑和不满,也能在特殊场合扰乱公共秩序。

言论自由的两面性,因现代通讯工具广泛的影响力而增强了法制规范的必要性,使社会责任意识更加凸显。

《公民权利和政治权利国际公约》规定:

“人人有自由发表意见的权利”,但“权利的行使带有特殊的义务和责任,因此得受某些限制”,而限制的理由是“尊重他人的权利或名誉”,“保障国家安全或公共秩序,或公共卫生或道德”。

3.2言论自由是为了真理的表达

言论自由不是脱离法治约束、越过法治边界、什么都可以说的所谓自由言说。

“文革”给我们一个沉痛的教训,就是一旦没有法律准则,可以自由地诬陷、甚至捏造罪名,构陷他人,这种自由是多么可怕。

在现实社会中,每个人都有言说自由,同时也有批驳错误、荒谬言论的自由。

任何法治社会对诬陷、造谣造成后果的还要依法处理,绝不能使危害国家、社会、他人的言论自由地泛滥。

如果造谣、说谎的言论被允许,这不仅与法治建设的目标背向而驰,而且真正的言论自由也无从谈起。

言论自由必须有利于社会稳定,有利于形成社会共识、促进人民团结、推动社会进步,有利于建立社会主义核心价值体系。

林语堂有言,“言论自由是个舶来思想,非真正国产。

”西方所宣扬的言论自由是与话语权紧密相联的,谁的话语权强,谁的言论自由就大,没有话语权,言论自由就成为水中月,镜中花,根本不是现实。

在某些西方国家的这种政治和舆论环境中,借着话语权强势,言论自由成了打击别人的工具和手段。

在3·14拉萨严重暴力事件中,西方某些媒体不惜歪曲事实、捏造虚假新闻,对中国进行造谣,这能谓其言论自由吗?

他们所主张的言论自由只是强势下的盛气凌人的言论自由、是罔顾事实打击别人的言论自由。

种种事实表明,某些人提倡的言论自由,在很多场合下变成了政治工具,而且具有双重标准。

他们可以随意捏造一个借口,对他人进行污蔑,这岂不是对其所宣扬的言论自由的绝好讽刺。

4言论自由承载社会责任

网络伦理环境的建立,主要是靠每个网民的思想道德素质,以及对网络承担社会责任的意识与能力的不断提高。

当然,在条件许可的情况下,实行网络实名制的管理手段也不失为一种好的方法。

因为互联网上人员混杂,各种信息良莠不分,在难辨真假的情况下,某些带有强烈的煽动性和情绪性的信息与言论有时会干扰人们的正确判断;加之互联网上也会不可避免地会出现一些别有用心的人,他们为了自己的特殊需要蛊惑人心,煽风点火,挑动是非,唯恐天下不乱,这样更容易使善良的网民晕头转向,进而随波逐流。

网络的匿名性在带给网民言论与思想自由的同时,也客观上使网络成为谣言的发源地,舆论暴力的滋生地。

因此,一个成熟而有素养的网民应该是一个敢说敢当、敢作敢为的有强烈社会责任心的人!

这个强烈的社会责任心主要包括五大要素:

按常规办事;按常情思想;按常理分析;按常识推理;按常言说话。

其实,孔子早已经提出过这样的要求,虽然那时没有互联网:

“己所不欲,勿施于人”。

现在,网络已经成为广大民众生活中不可或缺的组成部分,成为广大民众获得社会信息和知识学问的重要渠道,同时网络监督也在发挥着其特殊的监督作用,且呈现出强大的生命力,“周老虎事件”、“躲猫事件”的揭露就是网络监督的当今体现。

另外,网络以其广泛的民众性自然地引领着社会舆论的力量,有时甚至影响着司法的判决。

杭州70码事件、邓玉娇事件都在一定程度地受到网络的推波助澜,进而民意舆论也在一定程度地影响着司法裁判。

这就很自然地给我们提出了一个严峻的问题:

如何正确处理网络舆论与司法公正的关系?

从理论上来说,一个真正的法治社会,“合民意”与“合法律”是高度统一的,司法裁判是不会也不该受到社会公众情绪感染的,社会公众情绪无法左右司法判决,进而无法影响司法公正。

但从实际上来看,任何社会的司法都不可能不受民意的影响,尤其是像我们这样的社会主义法治国家,人们当家作主,民意更为重要。

这里的关键问题就是,不管民意如何在影响着司法活动,作为司法本身必须做到两点:

一是,不能违背法治原则;二是,不能突破法律底线。

也就是说,司法应该有其自己的公正裁判,既不能被民意牵着鼻子走,又要认真对待和处理民意,在法治的框架内吸纳民意中的合理合法的内容,以其使司法更为公正。

从整体上来看,要使网络舆论对司法裁判的影响减到最低,最为紧迫的任务至少有下述几个方面:

一是,进一步加强司法本身的自主力。

这就是要确立司法独立的基本原则,让司法本身具备独立审判、独立裁决的能力与水平,进而确立司法的定力;二是,提高司法权威,维护法律尊严。

在宪法与法律的范围内,进一步加强与提高司法权威性,进一步加强法官的自信心与法院的公信力,进一步增强政府依法行政、依法办事的自觉性,从而带头维护法律尊严;三是,在民众中形成尊重法律、维护法律的社会氛围。

要加强普法,不断提高全民族的法律素质,在人们头脑里形成浓厚的法治意识,进而遵守宪法与法律,自觉依法办事,尊重法律、尊重法院、尊重法官、尊重规范;四是,加强司法监督与社会监督。

要让民众始终相信法律、尊重法律,最好的行为就是保持司法公正,让司法活动公开、公平、公正,确实做到合情、合理、合法。

互联网的特点决定了网络的开放、互动、匿名的基本方向,这些特征无疑给网民提供了更加自由、更加开明的表达意见的空间。

网民运用网络话语权参政议政,充分表达自己的意愿,客观上强化了社会公民的参与意识与民主意识,给整个社会产生了积极的推进作用。

但是,我们不能不清醒地看到:

网络本身也存在着不可克服的缺陷。

而对于网络这个虚拟空间的管理,我们还缺乏经验与办法,就是网络先行的发达国家,他们也同样面临着管理上的难题。

当然,针对网络的虚拟性,我们应该着重在技术层面与管理层面上狠下功夫,不断探索行之有效的网络管理方法与手段。

第一,提高技术水平,加强科技力度。

网络管理,说到底就是技术的管理。

科技力量与技术水平的提高无疑为网络管理与操作带来了先天的有利条件。

实行网络实名制、网络准入制度等手段,可以从根本不上确定网络的社会根基,从而保证网络的准确度与稳定性;第二,强化网

下面的摘自网络调查问卷:

络立法,明确权利义务。

网络活动也是社会活动之一,人与人之间的关系最终还是要依靠法律来调整。

我们应当尽快立法,使之进一步完善网络法律法规,如制定个人信息保护法、个人隐私保护法等。

在管理方面,通过法律手段明确网络运行者与网络网络管理者的基本权利与责任义务,从而保证互联网健康有序地运行于发展;第三,深化网络管理,确立管理标准。

在网络法规建立的前提下,进一步制定网络管理的具体办法,细化处罚办法,确立管理标准,使网络管理真正走上正常化、规范化、法制化的轨道;第四,依法处置纠纷,和谐网络氛围。

要按照法律法规的规定,参照互联网行业管理规则,认真处置各类网络纠纷,调解各种网络纠纷,更新理念、平衡利益、强化执法、维护正义,创建一个和谐稳定、有序规范的网络氛围。

5对于一些网络调查结果的分析

表明虽然不能从根本上杜绝网络违法现象,但能有效遏制网瘾,并使网友看到应该要有责任的言论,有利于建立社会主义信用体系,提高个人信息的准确度,人与人之间的联系将更方便安全。

应该继续提倡言论自由,但不赞同那种抽掉言论自由的法律的、道德的、规则的前提和约束,空洞地、抽象地谈论言论自由的做法。

网络伦理环境的建立,主要是靠每个网民的思想道德素质,以及对网络承担社会责任的意识与能力的不断提高。

我们知道,任何事物的存在和发展都是相对的、有前提的,我们提倡、主张的言论自由亦是如此。

言论自由既是权利,也有相应责任,任何权利都是与责任对应的,不能只享受权利而不承担责任。

因此,任何国家的宪法规定的言论自由也是有条件的,相对的,而不是超越于法律之外的抽象自由。

一方面,这种言论自由必须以宪法和法律为前提。

6附图片,问卷,网络问卷

网络言论自由

——公民社会责任

您好!

我是上海工程技术大学的学生,正在结合所学课程实践如何做好市场调查访问工作,麻烦协助回答几个问题。

非常感谢您的支持与配合!

(仔细阅读问题,按照自己的实际情况,在您认为合适的地方打“√”,谢谢!

)

1:

您的性别:

[单选题]

A.男

B.女

2:

你平时主要通过何种途径获取讯息?

[多选题]

A.报纸

B.电视

C.网络

D.电台

E.其他

3:

你有否被网络上的陌生人欺骗的经历?

(包括QQ,购物网站,游戏网站等的欺诈)[单选题]

A.有

B.没有

4:

你认为网友在网络上的言论需要负责任吗?

[单选题]

A.需要

B.不需要

5:

真正的言论自由,您认为能接受住考验吗?

[单选题]

A.能

B.不能

C.不能确认

6:

你有上论坛发表帖子的习惯吗?

[单选题]

A.每天都有

B.一个星期两三次

C.偶尔会上但不多

D.不多

7:

在论坛上发表帖子,你有看见过或者发表过侮辱性的帖子吗?

[单选题]

A.自己有发表过

B.看见别人发表过

C.没有

8:

对于网络上侮辱性的帖子,你有何看法?

[单选题]

A.正常

B.逾越了道德底线

C.违法

D.犯法

9:

你认为实施网络实名制能杜绝网络上的违法现象吗?

[单选题]

A.可以

B.有帮助作为,但不能根本杜绝

C.没有作为

10:

你认为实施网络实名制适用于我国吗?

[单选题]

A.完全适用

B.能借鉴,但不能完全适用

C.完全适用

11:

您有自己的博客并在其发表过日志吗?

[单选题]

A.有,且发表过

B.有,但没发表过

C.没有

12:

当别人对您的日志发表恶意的评论时,您会如何做呢?

[单选题]

A.不理会

B.反驳他

C.删掉他

D.把他告上法庭

第13题:

您曾经有删过别人给您日志的评论吗?

[单选题]

A.常常

B.偶尔

C.从未

14:

您在删掉他人的评论时,您有想过侵犯到他人的言论自由权吗?

[单选题]

A.有

B.没有

C.不知道

15:

在法治的社会里,言论自由常常会引起法律争纷,在这种情况下,您认为言论自由究竟是应该提倡还是不提倡呢?

[单选题]

A.应该,但是要有限制

B.不应该

C.没所谓

16:

不少网友认为人人有权享有主张和发表意见的自由,因此其享有持有主张而不受干涉的自由,所以在网上发表帖子,可以不受限制。

您认为呢?

[单选题]

A.同意,因为言论自由权是人身自由权的一种,受到法律的保护,这种权力不能受到干预和攻击

B.不完全同意,权力是相对与义务而言的,言论自由不是绝对的,在行使权力时不得损害国家,社会以及他人的利益

C.不同意,言论自由本身就是赋予人类发表自己意见的一个开明之道,如果连言论都受到限制,那么人身自由就更不用谈了

6总结

中国经过改革开放三十年的发展,已成为了一个思想多元、高度包容的现代国家,公民享有广泛的言论自由和充分的表达空间,但有的人却不顾这种进步和变化,抱着狭隘的意识形态偏见对中国的这种进步和变化置若罔闻,甚至恶意诋毁。

这种做法是违背历史唯物主义的,也是不负责任的。

所以,我提倡言论自由,但不赞同那种抽掉言论自由的法律的、道德的、规则的前提和约束,空洞地、抽象地谈论言论自由的做法。

那种将言论自由泛化甚至神化的观点和做法,在理论上是站不住脚的,在实践上也是有害的。