日照市高三二轮语文模拟试题.docx

《日照市高三二轮语文模拟试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《日照市高三二轮语文模拟试题.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

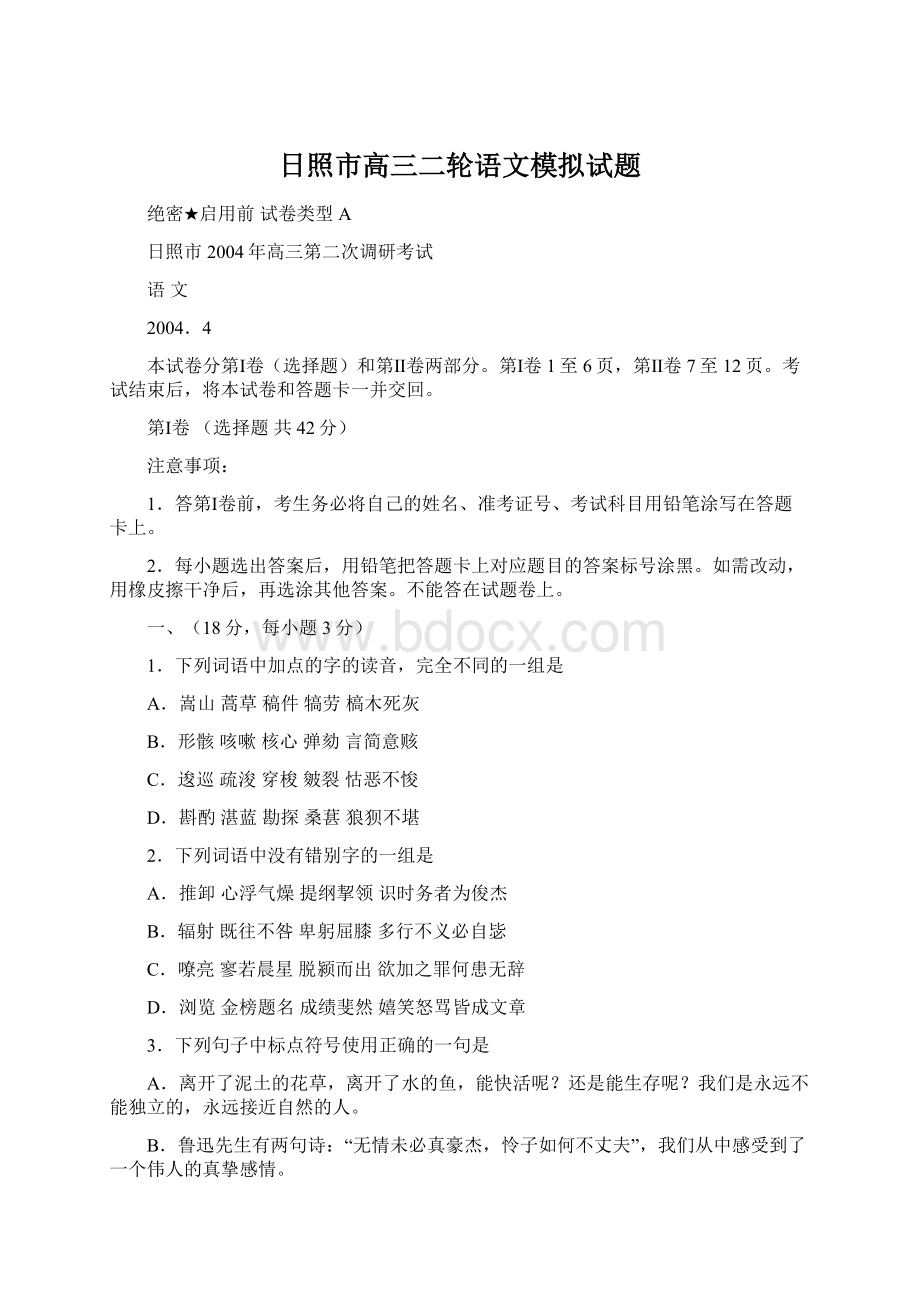

日照市高三二轮语文模拟试题

绝密★启用前试卷类型A

日照市2004年高三第二次调研考试

语文

2004.4

本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分。

第Ⅰ卷1至6页,第Ⅱ卷7至12页。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共42分)

注意事项:

1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。

不能答在试题卷上。

一、(18分,每小题3分)

1.下列词语中加点的字的读音,完全不同的一组是

A.嵩山蒿草稿件犒劳槁木死灰

B.形骸咳嗽核心弹劾言简意赅

C.逡巡疏浚穿梭皴裂怙恶不悛

D.斟酌湛蓝勘探桑葚狼狈不堪

2.下列词语中没有错别字的一组是

A.推卸心浮气燥提纲挈领识时务者为俊杰

B.辐射既往不咎卑躬屈膝多行不义必自毖

C.嘹亮寥若晨星脱颍而出欲加之罪何患无辞

D.浏览金榜题名成绩斐然嬉笑怒骂皆成文章

3.下列句子中标点符号使用正确的一句是

A.离开了泥土的花草,离开了水的鱼,能快活呢?

还是能生存呢?

我们是永远不能独立的,永远接近自然的人。

B.鲁迅先生有两句诗:

“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”,我们从中感受到了一个伟人的真挚感情。

C.18世纪法国著名思想家伏尔泰说得好:

上天赐给人两样东西——希望和梦——来减轻他的苦难遭遇。

D.两位老人热烈而又亲切地交谈着:

谈花、谈鸟、谈写文章、谈往事、谈家常、谈子女教育……

4.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是

①为准备这份提案,身为人大代表的他走遍了整个山南地区,各行各业人士的意见。

②法新社2003年12月报道,电子邮件已跃升为计算机病毒的主要传播。

③现代科学技术发展日新月异,从前神话中的一些幻想都成为现实。

A.征询媒介甚至/可能

B.垂询媒介甚至/定能

C.征询媒体因此/定能

D.垂询媒体因此/可能

5.下列各句中加点的熟语使用恰当的一句是

A.自从在网吧被老师发现并接受了一顿批评教育之后,他再也不旷课了,真是“失之东隅,收之桑榆”啊。

B.临近高考,班主任张老师让我们要有行百里者半九十的精神,善始善终,争取考出一个满意的成绩。

C.快要爬到凤凰山顶的时候,突然一块巨石从高处向我头顶滚落下来,顿时我心有余悸,惊出一身冷汗。

D.沙尘暴的形成,与人们对森林的滥砍乱伐有关。

因此,那种目无全牛,忽视整体利益只顾眼前的行为是要不得的。

6.下列各句中没有语病的一句是

A.文化部有关人士在接受记者采访时认为,网吧作为互联网的终端操作平台,本身并不是罪恶之源,不能对网吧盲目打击,因噎废食。

B.知识是一把双刃剑,既能造福于人,也能造祸于世,假如没有一种建设性的目标,知识就可能成为一种毁灭乃至损害人类的魔咒。

C.三峡国际旅行社接待海内外游客数量保持持续增长的势头,2004年第一个季度接待的游客总数与去年同期相比,同比增长5.5%。

D.桐城派之所以“别树一宗”,并非由于清代文化政策或传统势力的支持影响,更重要的是因为它的理论具有一定的合理性。

二、(12分,每小题3分)

阅读下面的文字,完成7—10题。

艺术与科学从来不是一家

鲁迅曾揶揄过:

“科学虽然给我们许多惊奇,但也搅坏了我们许多好梦。

”这句话确实说出了人类社会发展的一定事实。

中国文化根基全在道教,而道家思想的根基就是“法自然”(《老子》)。

可以说,“法自然”正是中国人文化理想的无上准则。

以老庄为代表的道家理念认为:

天(自然)是绝对存在,人是不可能挣脱这个绝对存在而存在的,因此,顺应“天”之道就是绝对的真理。

让人最大可能地接近天(自然),合乎理想,这是中国艺术文化一个持续存活的美梦。

自然存在是人类存在的本根,自然美也就成为“天人合一”的顺理成章的理想美感。

笔者认为,就艺术的中国传统而言,从艺术的本质立论,恰为“人化的自然”。

对此,想引石涛题画语说明:

“山水真趣,须是入野看山时,见他或真或幻,皆是我笔头灵气。

下手时他人寻起止不可得,此真大家也。

”而科学所“搅坏了”的,也正是我们对自然的亲近与返还之梦。

尽管现代科学的最终目的是以人类认识自然规律并把握自然为理想,但是,在对科学技术的现代物欲的追逐过程中,自然已处于非常尴尬的境地。

现代文明是假手于科学技术的发明创造的,而所有的这些发明创造都是一种人工化的产物。

人工化的东西并非没有美感,它们带给人们的感官刺激十分强烈新奇,但是,它们有违自然美。

科学是一种十分理性的东西,其客观严谨、精微细密是一点也不能含糊的。

这就与艺术的旨趣不同。

艺术可以朦胧,可以含蓄,可以夸张,可以浪漫,总之可以十分感性,其重视直觉感受是与科学理性相径庭的。

比如中国画在直觉和感性方面已走到了一个近乎极致的程度——追求自然表现和表现的自然美。

尽管科学和艺术各自都有十分多的体系和流派,但是,在其根本点上的区别是显然的。

科学与艺术是人类文明的双轨列车,或许它们都通向真和美的共同目的,但其过程是并行而不相交的。

在西方,几乎每一次科技发明都会引发一场艺术革命,在中国则由于科技主义始终未能成为文化主流,几乎不能从根本上动摇艺术进程。

科学的工具理性与艺术的情意感性之间仍然有本质上的区别。

科学解决人类的物质问题,艺术解决人类的精神问题,这是南辕北辙的两个向度。

海德格尔说“技术是一种去蔽之道”,又说“诗性弥漫于所有的艺术”。

技术与科学的去蔽根本上是求存在之真,而艺术与诗的揭示根本上是求存在之美。

诗可以迷幻、可以遮蔽,它的神秘性与科学的神秘性大不同。

(选自《百科知识》2004年第2期)

7.下列对文中画线的概念的理解,不正确的一项是

A.“法自然”:

亲近自然世界,遵循自然规律。

B.“人化的自然”:

指包含着人的实践活动的自然。

C.“艺术的旨趣”:

重视直觉和感性,表现自然美感。

D.“去蔽之道”:

指透过事物表象,探求事物真相的方法。

8.下列对“科学与艺术是人类文明的双轨列车”这句话的理解,不正确的一项是

A.人类文明的发展既需借助科学的发明,又需借助艺术的创造,二者缺一不可。

B.科学和艺术在根本点上显著不同,它们通向真和美的过程也不同。

C.在人类社会文明发展史上,科学与艺术是并行发展的,是互不影响的。

D.科学与艺术按照各自的发展规律,追求事物的真和美,推动人类文明的发展。

9.根据原文,下列不能作为“艺术与科学不是一家”的根据的一项是

A.艺术是“人化的自然”,它追求自然美;科学是自然的人工化,有违自然美。

B.科技发明会引发艺术革命,艺术进程对科技发展也会产生重大影响。

C.科学是理性的,它解决人类的物质问题;艺术是感性的,它解决人类的精神问题。

D.科学的根本目的是探求存在之真,艺术的根本目的是表现存在之美。

10.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是

A.科学是理性的,其客观严谨、精微细密的特点,决定了它不能给人带来美感。

B.在中国,如果科技主义成为文化主流,就有可能动摇艺术的发展进程。

C.追求自然表现和表现的自然美,是中国绘画艺术的一个重要特点。

D.人类登月成功,解开了千古之迷,但也破坏了存活人们心中的好梦。

三、(12分,每小题3分)

阅读下面一段文言文,完成11—14题。

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏。

鞅少好刑名之学,事魏相公叔座为中庶子。

公叔座既死,公孙鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

公与语,不自知膝之前于席也。

语数日不厌。

景监曰:

“子何以中吾君?

吾君之欢甚也。

”鞅曰:

“吾说君以帝王之道比三代,而君曰:

‘久远,吾不能待。

且贤君者,各及其身显名天下,安能邑邑①待数十百年以成帝王乎?

’故吾以强国之术说君,君大悦之耳。

”以卫鞅为左庶长,卒定变法之令。

令民为什五,而相牧司连坐。

不告奸者腰斩,匿奸者与降敌同罚。

为私斗者,各以轻重被刑大小。

事末利②及怠而贫者,举以为收孥③。

令行于民期年,秦民之国都言初令不便者以千数。

于是太子犯法。

卫鞅曰:

“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

太子,君嗣也,不可施刑,刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

明日,秦人皆趋令。

秦民初言令不便者有来言令便者,卫鞅曰:

“此皆乱化之民也。

”尽迁之于边城。

其后民莫敢议令。

卫鞅说孝公伐魏,孝公以为然,使卫鞅将而伐魏。

魏使公子卬将而击之。

军既相距,卫鞅遗魏将公子卬书曰:

“吾始与公子欢,今俱为两国将,不忍相攻,可与公子面相见,盟,乐饮而罢兵,以安秦魏。

”魏公子卬以为然。

会盟已,饮,而卫鞅伏甲士而袭虏魏公子卬,因攻其军,尽破之以归秦。

卫鞅既破魏还,秦封之於、商十五邑,号为商君。

秦孝公卒,太子立。

公子虔之徒告商君欲反,发吏捕商君。

秦惠王车裂商君以徇,曰:

“莫如商鞅反者!

”遂灭商君之家。

太史公曰:

商君,其天资刻薄人也。

迹其欲干孝公以帝王术,挟持浮说,非其质矣。

且所因由嬖臣,及得用,刑公子虔,欺魏将卬,亦足发明商君之少恩矣。

余尝读商君《开塞》《耕战》书,与其人行事相类。

卒受恶名于秦,有以也夫!

(节选自《史记·商君列传》)

注:

①邑邑:

忧郁压抑,不舒畅。

②末利:

指工商业。

③孥:

同“奴”。

11.对下列句子中加点的词的解释不正确的一项是

A.语数日不厌厌:

厌恶

B.军既相距距:

通“拒”,对峙

C.吾始与公子欢欢:

友好,交好

D.迹其欲干孝公以帝王术迹:

推究

12.下列各组句子中,加点虚词的意义和用法相同的一组是

A.因孝公宠臣景监以求见孝公

因得观所谓石钟者

B.为私斗者,各以轻重被刑大小

不者,若属皆且为所虏

C.乐饮而罢兵,以安秦魏

无恒产而有恒心者,惟士为能

D.亦足发明商君之少恩矣

鲲之大,不知其几千里也

13.下列对原文有关内容的概括与分析,不正确的一项是

A.商鞅劝说孝公富国强兵以成霸业,迎合了孝公迫不及待想显名天下的心理,因而被孝公重用。

B.为使法令顺利推行,商鞅采取了不少措施,将阻挠变法的权贵严加惩处,赢得了百姓的拥护。

C.商鞅率军攻打魏国,他在给魏将公子卬的信中假言和平,宴饮之时袭击并俘虏了卬,趁机打败了魏军。

D.公子虔的党徒告发商鞅想反叛,秦惠王派差役捕捉他,对他施以车裂酷刑,并灭了他的全家。

14.下面对文末司马迁一段话的认识,不正确的一项是

A.认为商鞅天生刻薄,这从他处罚公子虔、欺骗公子卬的事件上足以得到验证。

B.强调商鞅当初用帝王之术游说孝公,凭借的是虚浮言论,并非他有真才实学。

C.指出商鞅《开塞》《耕战》等著作的内容,与他本人平时的所作所为极其相似。

D.以史家的眼光,认为商鞅因变法落得谋反罪名遭车裂之刑,完全是罪有应得。

绝密★启用前

日照市2004年高三第二次调研考试

语文

第Ⅱ卷(共108分)

注意事项:

1.第Ⅱ卷共6页,用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试题卷上。

2.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

得分

评卷人

四、(18分)

15.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

(1)公与语,不自知膝之前于席也。

(2分)

译:

(2)令行于民期年,秦民之国都言初令不便者以千数。

(3分)

译:

(3)卫鞅说孝公伐魏,孝公以为然,使卫鞅将而伐魏。

(3分)

译:

16.阅读下面一首唐诗,然后回答问题。

(6分)

子夜吴歌李白

长安一片月,万户捣衣声。

秋风吹不尽,总是玉关情。

何日平胡虏,良人罢远征?

[注]捣衣,制衣的布帛须先置砧上,用杵捣平捣软,谓之“捣衣”。

有人认为末二句多余,谓“删去末二句作绝句,更觉浑含无尽”,你是否同意这种观点?

请结合全诗简要赏析。

答:

17.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(任选两小题)(4分)

(1)夫君子之行,静以修身,,,非宁静无以致远。

(诸葛亮《诫子篇》)

(2)沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

,。

(李商隐《锦瑟》)

(3)师不必贤于弟子,弟子不必不如师,,,如是而已。

(韩愈《师说》)

得分

评卷人

五、(18分)

阅读下面的文字,完成18—21题。

寂寞的浯溪王青伟

①走进浯溪,极有可能触摸到一种中国古代文人内心的隐秘世界,这种隐秘世界可能表达着一种政治和文化的双重反叛。

②泰山的雄奇壮观,暗含了中国帝皇的大一统思想,于是历代帝皇为其立封受禅,顶礼膜拜,浸淫到文化领域,儒家思想一统数千年,漫延到文学领域,豪放派永远占主导地位。

公元七世纪中叶,一个政治失意,受到牵连的落魄文人元结被贬为永州刺史,路途愈走愈逼仄,景物愈行愈荒凉,心地愈来愈灰暗。

突然,他先是听见一声清脆的水流声,他本来想放下行李,掬一口水喝喝,或者洗洗双脚,但是他忽地惊呆了:

顺着溪流望去,到处一片姹紫嫣红,树叶成阴,怪石嶙峋。

灰暗的心境一下为之明亮,荒凉的景物倏忽为之绚丽。

这个小小的地方,溪是小的,山是小的,石头也是被分割为小块小块的,就连奔流的湘江也远没有长江黄河那样大气。

那一刻,元结一下子看见了一个大我;而面对浩茫的宇宙,他一下又觉得自己也就像浯溪这个小盆景,在天地之间变得那么渺小。

③于是他把那条溪命名为浯溪。

浯溪,就是我的溪。

古代的文人,以山水来造个字,并公然声称这块山水是属于我的,怕只有元结了,他当时的得意之情因这个“浯”字而情形毕现,他尽管远离了高官厚禄,车水马龙,皇城大气,但天地这么大,总有一块小小的地方是可以安放和融会我的心灵的。

普天之下,莫非王土,但是在王气触摸不到的地方,我拥有这么一块小小的无名之处!

④于是,浯溪成为诗人元结另一种文化精神的观照。

他在这里感悟和寻找到了人生的另一面。

⑤我总感觉到浯溪碑林的诗书之中,就是这种半归隐文化的典型代表。

浯溪这块小小的天地盆景,就是那种寻求半归隐境界的最佳场所。

极度得意和极度失意的文人都不大到浯溪,因为浯溪既不宏大,也不苍凉。

得意时需要一个宏大的场所来抒发一下豪情,失意时则需要一个苍凉的处所来哀叹人生的不幸。

浯溪就夹在这两者中间,成为一个狭窄的不可言喻的心灵通道,驱使着一帮文人悄然而至。

因此,在这样一个不易激起情感大起落的场所,自然也很难产生惊天地的诗篇。

⑥每次我去浯溪,除了看它的碑林和山水之外,最令我留连忘返的就是元结当年弹琴的浯台。

那里是浯溪的最高点。

每到月夜,元结总是执一把琴,坐在那里对江而弹。

琴声激活了浯溪山水,浯溪山水浸润着他的琴声,元结与山水融合在一起,任千古忧愁万古功名顺琴而去,随水而流。

在虚无中掺杂着沉重,在缥缈中偶尔跳出一声叹息,在归途中时而回头张望,在空灵中拍击着一丝无奈。

我站在那个地方,常常缅怀的只是一种渐去渐远的影子,听见的只是一缕似要消失而又没有消失的古琴曲……

⑦有一点却是可以坚信的,在现代文明铺天盖地的裹挟之下,我们是愈来愈找不到那种人与自然一触即发的大灵性了。

这不仅是一种灵性的退化,更是一种人文精神的消亡。

在精神疲惫的时候,还有多少人会坐在这个文化驿站歇一歇,舒展一下自己疲惫的灵魂呢?

(选自《散文》2003年第5期)

18.本文第①段中画横线的“政治和文化的双重反叛”的具体内容是什么?

(6分)

答:

(1)政治反叛:

(2)文化反叛:

19.本文第④段在结构上起什么作用?

请结合全文简要分析。

(4分)

答:

20.本文题为“寂寞的浯溪”,你认为浯溪“寂寞”吗?

请谈谈你的看法。

(4分)

答:

21.下列对这篇散文的赏析,正确的两项是(4分)

A.本文选择一个全新的视角,生动地展示出古代文人隐秘而又丰富的内心世界,揭示了中国古代文人在皇权统治下的悲惨命运。

B.本文第①段统领全文,接着对此进行了具体阐述,然后从古今两个方面进行对比,最后对人类灵性的退化和人文精神的消灭发出了叹息。

C.本文第②段末尾“元结一下子看见了一个大我;……在天地之间变得那么渺小”,表现了元结由“大我”到“小我”的变化过程,是诗人自我认识的深化。

D.本文第⑥段末尾“我站在那个地方,……又没有消失的古琴曲”,生动地描写出作者对元结的同情和理解,表达了自己对半归隐生活的向往。

E.本文语言意蕴深刻,耐人寻味;多用排比,既使句式整齐,语势增强,又丰富了文章的内涵,增强了文章的表达效果。

答:

【】【】

得分

评卷人

六、(12分)

22.阅读下面的材料,在横线处填写句子,要求表达准确、简明。

(4分)

某中学学生会就学生最感兴趣的阅读内容进行调查。

结果如下:

内容

认同率

武侠言情

35.1%

娱乐休闲

33.5%

文学历史

15.2%

时事政治

13.4%

注:

每一类内容的认同率均指认同人数占被调查人数的百分比。

调查结果是:

这样的认同表现了

23.阅读下面的文字,从不同的角度进行思考,提炼出其中蕴含的两条人生哲理。

(4分)

一个漆黑的秋夜,我泛舟在一条阴森森的河上。

船到一个转弯处,只见前面黑魆魆的山峰下,一星火光蓦地一闪。

我高兴地说:

“马上就要到过夜的地方了!

”船夫却说:

“还远着呢!

”我们在漆黑如墨的河上又划了很久,而火光却依然停在前头。

依然是这么近,又依然是那么远。

现在,无论是那条被悬崖峭壁的阴影笼罩的漆黑的河流,还是那一星明亮的火光,都经常浮现在我的脑际。

生活之河仍然在那阴森森的两岸之间流淌,尽管是那么遥远,但似乎总是近在咫尺,火光依旧在前。

①

②

24.仿照示例,改写下面两条广告语,使之更能让消费者动心。

(4分)

广告:

(某商品)物美价廉,送货到家

改写为:

我们所做的一切,就是为您省钱、省事

(1)广告:

(某杂志)精选经典试题,助您金榜题名

改写为:

(2)广告:

(某公司)随时为您提供方便服务

改写为:

七、(60分)

25.阅读下面的文字,根据要求作文。

常识告诉我们,西瓜总是圆的,如果有一天我们看到一只方形的西瓜会是何种反应?

怀疑西瓜是真的,还是怀疑自己的眼睛?

其实不必怀疑,它的确是一只真的西瓜——据报道,日本农民早在上个世纪就种出了方形西瓜。

我们在生活的其他方面也会碰到类似的情形,存在会不断改变我们对世界的看法。

请以“生活中的方西瓜”为话题,写一篇文章。

【注意】①所写内容必须在话题范围之内。

试题引用的材料,考生在文章中可用也可不用。

②立意自定。

③文体自选。

④题目自拟。

⑤不少于800字。

⑥不得抄袭。

作文评分表(供评卷人填写)

基础等级50分

一等

二等

三等

四等

总分

评卷人

内容25分

25—21

20—16

15—11

10—0

表达25分

25—21

20—16

15—11

10—0

发展等级10分

10—9

8—7

6—4

3—0

错别字、不足字数、缺题目减分

日照市2004年高三第二次调研考试

语文试题(A)参考答案及评分标准

一、(18分,每小题3分)

1.C(分别读qūn,jùn,suō,cūn,quān;A依次读sōng,hāo,gǎo,kào,ɡǎo;B依次读háo,ké,hé,hé,gāi;D依次读zhēn,zhàn,kān,shèi,kān)

2.D(A“燥”应为“躁”,B“毖”应为“毙”,C“颍”应为“颖”)

3.C(A第一个问号改为逗号;B将下引号后的逗号改为句号放在引号内;D顿号改为逗号)

4.A(①征询,征求意见看法;垂询,敬辞,表示别人(多是长辈或上级)对自己的询问。

②媒介,使双方(人或事物)发生关系的人或事物;媒体,指交流、传播信息的工具。

③句“因此”表示因果,“甚至”表示强调,突出后一分句的意思;“可能”表或然,用语分寸恰当,“定能”表一定,过于绝对)

5.B(行百里者半九十,比喻做事越接近成功越困难,越要认真对待。

A失之东隅,收之桑榆,比喻开始在这一方面失败了,最后在另一方面取得胜利,与句意不符。

C心有余悸,是危险虽已过去,但心里还有惊惧,而文中前有“顿时”修饰,不妥;D目无全牛,比喻技艺纯熟高超,句中误用为不顾整体、全局)

6.A(B语序不当,“毁灭”与“损害”应调换位置;C语义重复,错在“与去年同期相比,同比增长5.5%”,应去掉“与去年同期相比”或“同比”;D“更重要的”应改为“而是”才能与前面的“并非”呼应。

)

二、(12分,每小题3分)

7.B(“人化的自然”指包含了人的主观感受)

8.C(联系下文看,“互不影响”错,在西方,科技发明对艺术革命产生过重大影响)

9.B(前分句说明二者之间存在联系,后分句文中无此义)

10.A(原文中说“人工化的东西并非没有美感”)

三、(12分,每小题3分)

11.A(厌:

满足)

12.D(两个“之”都是结构助词,用于主谓之间,取消句子独立性。

A前一个“因”是介词,作“经由、通过”讲;后一个“因”是副词,作“就”讲。

B前一个“者”是代词,译为“……的人”;后一个“者”是助词,起提顿作用。

C前一个“而”是连词,表顺承,可不译;后一个“而”也是连词,表转折,译为“却”)

13.B(“将阻挠变法的权贵严加惩处”不当,“赢得了百姓的拥护”不当)

14.D(司马迁并没有否定商鞅变法的意思,商鞅“落得谋反罪名遭车裂之刑”的原因是“他为人太刻薄”)

四、(18分)

15.

(1)孝公跟卫鞅谈话,不知不觉地把膝盖在座席上向前移动。

(2分,注意“不自知”“前”的翻译)

(2)新法在民间施行了一周年,秦国的百姓到国都诉说新法不当的数以千计。

(3分,注意“期年”“之”“不便”的翻译)(3)卫鞅劝说孝公攻打魏国,孝公认为说得对,派卫鞅率领军队攻打魏国。

(3分,注意“说”“伐”“然”“将”的翻译)

16.这是一个开放性题目,答“同意”或“不同意”均可,但必须有根据。

(1)同意。

(1分)玉关情就是思念良人,渴望良人平定胡虏早日回家团聚之意,(2分)它已涵盖后两句的诗意,去掉后本诗更加精炼含蓄。

(2分)

(2)不同意。

(1分)本诗采用先景后情,情景交融的艺术手法,(2分)有了末两句,就使诗的内容大大深化,更具有社会意义,诗的境界提升了一层。

(2分)

17.

(1)俭以养德,非澹(淡)泊无以明志;

(2)此情可待成追忆,只是当时已惘然;(3)闻道有先后,术业有专攻(4分。

每句1分,有一处错误即不得分)

五、(18分)

18.

(1)政治反叛:

公然声称这块山水是属于自己的,违背了帝皇大一统思想(2分);淡薄对功名利禄的追求(1分)。

(2)文化反叛:

元结的半归隐境界(文化)违背了儒家思想(2分);精神上追求心灵与自然的结合(1分)。

(意思对即可)

19.起承上启下的作用(2分);上承元结对帝皇大一统思想的反叛(政治反叛)(1分),下启元结半归隐境界对儒家思想的违背(文化反叛)(1分)。

(意思对即可)

20.这是一个开放性题目,答“是”或“不是”均可,但必须有根据。

(1)认为浯溪是寂寞的。

要点:

①古代像元结那样具有双重反叛思想的文人很少;②当代社会中追求心灵与自然和谐境界的人很少。

(4分。

每个要点2分,意思对即可)

(2)认为浯溪是不寂寞的。

要点:

①浯溪是古代文人寻求半归隐境界的最佳场所,不乏像元结一样的文人来寻求精神寄托;②身在浯溪的元结心中并没有完全忘掉浯溪以外的世界;③作者时常来到浯溪,并深情的呼唤人文精神的回归。

(4分。

每个要点2分,答对两个要点得满分;意思对即可)

21.CE(4分,每项2分。

A“揭示……悲惨命运”不当;B“从古今两个方面进行对比”不当;D“表达……向往”不当)

六、(12分)

22.武侠言情和娱乐休闲超过三分之二,文学历史和时事政治不足三分之一。

(2分)相当多的学生喜欢娱乐消遣,不注重学识修养,缺乏时代责任感。

(2分)

23.示例: