皖南医学院教案首页.docx

《皖南医学院教案首页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《皖南医学院教案首页.docx(26页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

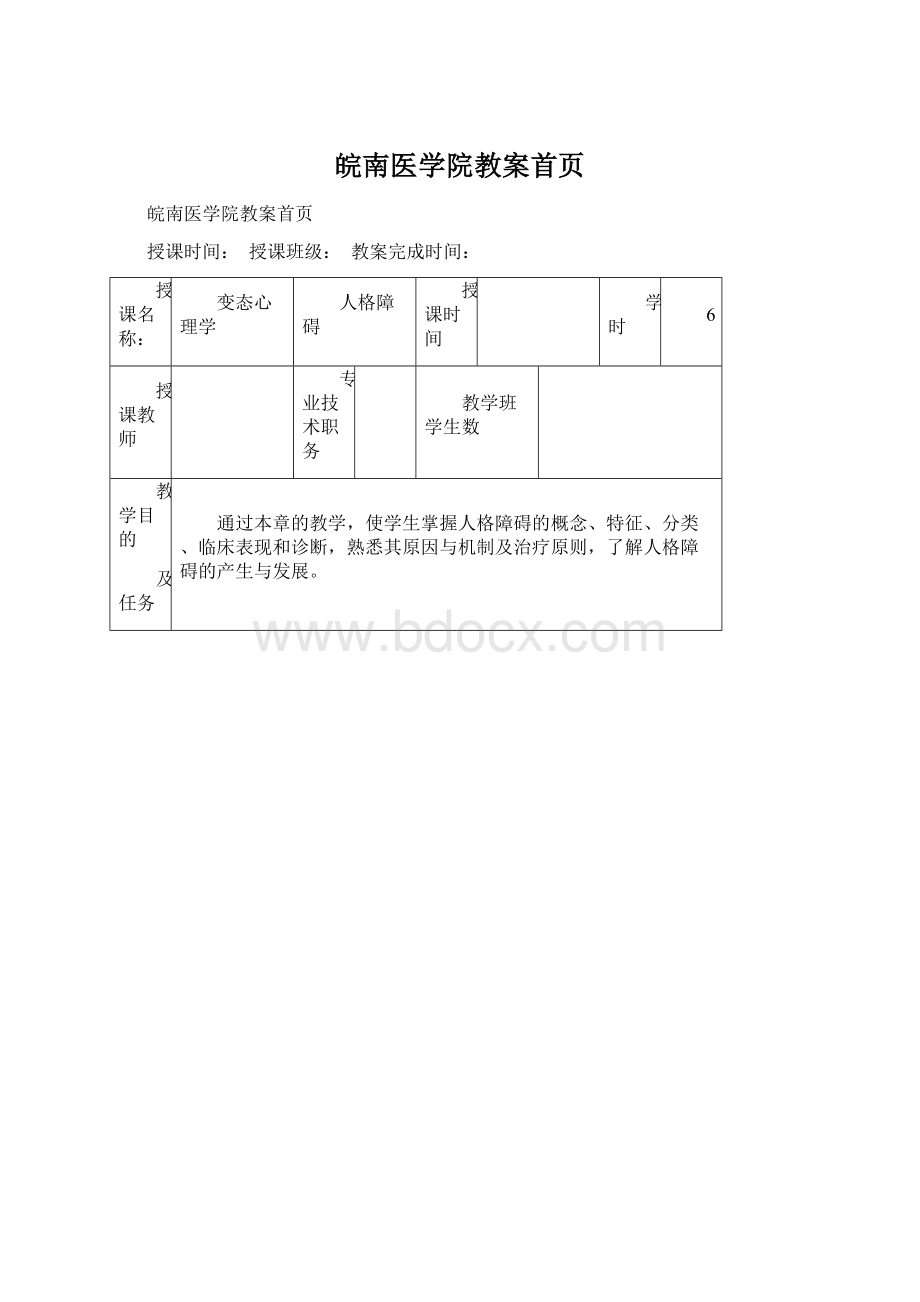

皖南医学院教案首页

皖南医学院教案首页

授课时间:

授课班级:

教案完成时间:

授课名称:

变态心理学

人格障碍

授课时间

学时

6

授课教师

专业技术职务

教学班学生数

教学目的

及任务

通过本章的教学,使学生掌握人格障碍的概念、特征、分类、临床表现和诊断,熟悉其原因与机制及治疗原则,了解人格障碍的产生与发展。

教学内容、步骤及时间分配:

第十三章人格障碍

第一节人格特质(60分)第三节人格障碍的分类与表现(90分)

一、定义一、界定型分类

二、影响人格形成的因素二、维度型分类

三、人格测量与人格特质三、临床表现

四、人格特质的意义第四节人格障碍的治疗(50分)

第二节人格障碍的概念(90分)一、心理治疗

一、人格障碍概念的由来二、药物治疗

二、人格障碍的定义与特点三、其他治疗

三、人格障碍的病因

参考Cleckley关于反社会型人格障碍的描述

本章小结(10分)

装

订

线

本单元重点

人格障碍的分类与表现

本单元难点

人格障碍的治疗

教学方法及准备

讲授;多媒体教学

所用教材

《变态心理学》国家“十一五”规划教材刘新民主编

参考资料

《变态心理学》.中国医药科技出版社,刘新民主编

教研室审阅意见

(教案续页)

基本内容

第十三章人格障碍

第一节人格特质

一、定义

人格又称个性,是指一个人的思维、情绪和行为的特征模式,以及这些模式背后隐藏或外显的心理机制(Funder,1997),即一个人身上存在着一些持久和稳定的特征,这种特征能在不同地点、情形及与他人的交往中表现出一致性。

二、影响人格形成的因素

(一)生物因素

双生子研究表明,人格中遗传部分的贡献约占30%~50%(Jangetal.,2002),说明先天物质对人格形成的重要。

神经系统的特性不同,高级神经活动的类型不同,内分泌系统分泌激素的水平不同,也会使人们个性的形成和发展显示出不同的特点。

(二)环境因素

人格发展的环境因素主要指社会环境,如家庭、学校和社会文化环境等,这部分的贡献占到了50%~70%。

1.家庭因素2.学校因素3.社会文化因素

(三)自我因素

1.需要需要(need)是有机体对内外环境的客观需求在头脑中的反映,是人活动的基本动力。

需要促使人朝着一定的方向,追求一定的目标,以行动求得自身的满足。

人的需要是在活动中不断产生和发展的,随着满足需要对象范围的不断扩大以及需要方式的不断改进,需要本身也在不断地变化,并随社会的发展而发展。

2.动机动机(motivation)是一种驱使人进行活动,从而满足需要、达到目标的内部动力。

动机是以需要为基础的,还必须有外部刺激(即诱因)的作用,需要和刺激是动机产生的两个必要条件。

三、人格测量与人格特质

(一)测量的概念

人格心理学家确信人格是可以被测量的,使用的测量手段包括由熟练评价者的评定(rating)资料、自我评定(self-report)资料和实验情景或测量资料(testeddata)等。

测量的方式可以分为界定型(categorical)和维度型(dimensional)两类。

(二)界定型测量

界定型测量就像临床为诊断疾病所设立的诊断标准一样,满足了几个必须的条目后,一种疾病即能被诊断。

这个测量类型的代表为对气质和性格的描述。

如著名医学家Hippocrates按人的四种体液(血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁)的多寡来区分和命名气质,提出多血质、粘液质、胆汁质和抑郁质四种类型。

(三)维度型测量

通过PCA检验的特质相关量表测量的方法被称为维度型测量。

维度型测量给人格心理学家在同一人格特质名称定义上提供了共同语言的基础,比如对于神经质、情绪波动和焦虑等这些看似一样又有差别的称呼上,维度型测量把它们定位在同一个空间范围。

大部分的人格量表都可以用来测量特质群的一部分,然而量表设计的好坏,在经过心理学的验证时,也要经过数学模型的检验,这其中当然包括量表的条目信度、重测信度和效度等。

(四)正常人格特质模式和相关量表

1.十六因子模式(the16personalityfactormodel)此模式为Cattell设计,相应的量表是Cattell16PF问卷,用来测量以下特质尺度(scale):

A乐群性,B聪慧性,C稳定性,E恃强性,F兴奋性,G有恒性,H敢为性,I敏感性,L怀疑性,M幻想性,N世故性,O忧虑性,Q1激进性,Q2独立性,Q3自律性,Q4紧张性。

2.大三因子模式(thebigthreemodel)此模式为EysenckH父子设计,相应的量表为Eysenck人格问卷(EPQ)。

它用来测量外向性,神经质和精神质。

3.七因子模式(thesevenfactormodel)此模式为CloningerCR设计,相应的量表为气质和性格量表(TCI)。

它用来测量四类气质和三种性格。

测量气质的尺度有:

新奇寻求,伤害躲避,回报依赖和坚持性;测量性格的尺度有:

自主性,合作性和自我超越性。

4.大五因子模式(thebigfivemodel)如果将上述的十六、三或七因子等人格量表同时实施在一个样本中,PCA技术会筛选出最主要的特质变量。

经过近20年来不断重复的量表调查试验,研究者们发现了重复最多的五因子结构,即大五因子模式。

这些大五因子模式的信度和效度也已经在多种语言文化中被证实。

(1)NEO-PI-R:

此量表为美国的Costa和McCrae设计,用来测量神经质,外向性,经历开放性,责任心和宜人性。

在中国文化中,此量表的结构、信度和效度可以重复地出现。

另外,加拿大的Paunonen设计出一套漫画式、非语言表达的量表,同样旨在于对这五个人格特质的测量,它也一样适用于中国文化。

(2)Zuckerman-Kuhlman人格问卷(ZKPQ):

此量表为美国的ZuckermanM等设计,用来测量冲动感觉寻求,神经质-焦虑,攻击-敌意性,社交性和活泼性。

在中国文化中,此量表的结构、信度和效度可以重复地出现。

(五)异常人格特质模式和相关量表

DSM-III-R或DSM-IV系统中人格障碍诊断条款设计的界定型量表中,包括了自述式或访谈式等多种形式,如人格诊断问卷、Schedler-Westen评估程序(SWAP-200)等。

另一种是明尼苏达多项人格问卷(MMPI),然而此量表所测量的内容中是正常还是异常人格特质,至今仍然不太明确。

近年来的科学证据显示,异常人格特质中有着稳定的结构。

Mulder和Joyce(1997)根据DSM-III-R对人格障碍的诊断条款设计出了临床结构式访谈,并在大量的人群中加以研究,之后发现有四种异常人格特质,即“反社会”、“抑制”、“情绪失调”和“强迫”。

采用DSM-IV人格障碍的诊断条款,Blais(1997)也同样地发现了这四种人格特质。

Livesley等(1998)用一个系统的有关人格障碍特质维度问卷(DAPP),在正常人群和人格障碍患者中都十分清晰地发现了这四种高级的异常人格特质。

在我国,这四种异常的人格特质也同样存在。

当然,测量这四种异常人格的量表首推DAPP。

(六)人格测量评述

人格心理学家所关注的焦点是特质,而特质的描述又来源于语言和设计者的背景。

一些杰出的学者都有他们的学术背景,如Freud开始是一位神经学家,Eysenck最初曾准备学习物理,Allport有较强的社会伦理学背景,Cattell在统计学方面功底很深,Rogers在神学方面有较多的投入。

这些学者关于人的看法决定了他们会对人机能的哪些部分进行最深入的探索,而对另一些方面不做考察。

在PCA技术操作前,他们放入的内容是预先决定的,增加或减少一些词都会影响对真正特质的测量。

好在目前的人格研究受到网络时代的影响,世界范围内各中心间协同作战,跨文化调查较为频繁,使以词汇传统和以量表传统所得出的结果出奇地相似。

有关特质研究具有随机性和重复性,满足了科学的定义。

(七)人格的特点

①稳定性与可变性;②独特性与共同性;③整体性。

(八)正常和异常人格的关系

①异常人格的“情绪失调”在维度上与正常人格的“神经质”相互覆盖;②异常人格的“反社会”与正常人格中的“攻击-敌意”/“宜人性”(反面)相互覆盖;③异常人格的“抑制”与正常人格的“外向”(反面)/“社交”(反面)相互覆盖;④异常人格的“强迫”与正常人格中的“责任心”/“活泼”相互覆盖。

(九)人格特质的生物学研究

特质通常表现出低度到中等程度的遗传性(30%~50%,Jangetal.,2002),同时也提供了关于环境变量(50%~70%)在统计学差异中具有重要作用的证据。

特质的稳定靠基因成分,而它的变化也靠环境的贡献。

特质的这种基因型与表现型的差异正是心理治疗能够有效地作用在人格障碍疾病上的又一个佐证。

四、人格特质的意义

认知理论认为认知、情绪和行为是一个相对封闭的系统,然而人格因素对这三者都有很大的影响。

特定的人格固化了认知轨迹、情绪发放模式和应对外界刺激的行为习惯(Buss,1987)。

早年的人格特质群可以预示着后来的异常心理状态,即表面的轴I心理异常现象如焦虑、抑郁、睡眠或进食障碍等,有些在外界诱因的不断作用下,甚至可以导致躯体疾病。

有关大五因子的研究结果则可以帮助我们理解具有理论性、社会性和发展性的重大生活事件,如低宜人性和低责任感特质预示着青少年犯罪等。

特质模式要求我们在培养一个健全人格的时候,注重所有特质的共同发展。

对一个人能力的判断,我们要考虑到他躯体的健壮,更多的应当是考虑他在遇到问题时应对的方式、情绪的控制和对结果的预测上。

正如大五因子模式所描述的,人在遇到压力时,主要调动神经质、活泼、外向/社交特质;而在遇到别人恶意阻挠时,就要协调宜人性和攻击-敌意特质;在遇到长时间举棋不定的局面时,便要调动冲动感觉寻求特质而降低责任感特质。

人格系统中综合效应的发挥程度往往与这五个因子中最弱的特质密切相关,这好比生物化学反应中的限速酶效应一样。

第二节人格障碍

一、人格障碍概念的由来

1806年,法国Pinel提出“不伴妄想的躁狂症”(maniesansdelire);

1835年,英国J.C.Prichard提出“悖德狂”(moralinsanity);

1891年,Koch提出了“精神病性卑劣”(psychopathicinferiority);

1913年,德国E.Kraepelim在其《精神病学》教科书第8版中首次引用称之为“病态人格”(psychopathicpersonality);

到20世纪50年代,美国的DSM和国际ICD诊断系统才对人格障碍作了比较明确的分类和描写。

目前最通行的术语为人格障碍(personalitydisorder)。

二、人格障碍的定义与特点

人格障碍是指一个18岁以上的成年人在认知内容、情绪发放、冲动行为控制和人际关系等方面的异常。

这些异常显著偏离特定的文化背景和一般的认知方式,在患者独自一人或参与社交活动等场合时均是恒定的,明显影响其社会功能与职业功能,造成对社会环境的适应不良,部分病人为此感到痛苦。

它有以下一些特点:

1.相对于个人的文化背景,他的内心经历和行为模式与众人所期盼的有明显的差异这种差异在下列几方面都有表现:

认知(即一个人对自己、他人和周围事件的感觉方式或解释方式);

情感(即情绪反应的跨度、强度、稳定程度和合适程度);

人际关系;

冲动控制。

2.个人和社交环境中,这种模式都存在,而且是不容易变化的。

3.这种模式在临床上会导致一个人的显著不安,或在社交、职业场所和其他功能性场所中导致缺陷。

4.这种模式稳定而且长期存在,它的起病年龄至少可以追溯到青少年时代或成人早期。

5.这种模式不能用其他精神疾病的表现很好地解释。

6.这种模式与药物(包括违禁药物)所致的直接生理反应无关,也与躯体的医学状况,如头部外伤无关。

人格障碍与人格改变不同。

人格改变是指一个人由于某种特殊原因导致人格上的显著变化,多为异常情况。

人格改变是获得性的,多出现在成年期并有特定的前因,如严重或持久的应激、极度的环境剥夺、酒中毒、脑外伤、精神病或神经症等疾病等。

人格障碍与人格偏移(个性缺陷)不同。

人格偏移是指一个人在人格某一方面或若干方面存在着缺陷,但达不到人格障碍的程度。

可理解为处于正常人格与人格障碍中间的某种状态。

三、人格障碍的病因

(一)生物学病因

研究证明,人格特质无论健康还是不健康都具有一定的遗传性,孪生子研究发现正常人格特质的遗传度为30%~50%,而异常人格的总体遗传度也大致如此。

(二)心理病因

1.依附在人格成长过程中依附发挥了一定的作用。

依附障碍与人格障碍的形成也有部分关系,如不安全依附在很大程度上导致了边缘型人格障碍(Agrawaletal.,2004)。

2.家庭环境父母养育方式的偏差对异常人格特质的形成影响较大,尤其在年轻的人格障碍患者中。

其中最重要的是父母亲给予的关爱和呵护。

3.社会认知模式社会认知模式的偏差对异常人格的形成及人格障碍患者的态度十分重要。

心理治疗师了解这些直接关系到对人格障碍患者的心理治疗,如认知-行为疗法、家庭系统疗法和夫妻疗法。

(1)个人的价值

(2)经历的体验

(3)自由

(4)爱

(5)家

(6)孝敬

第三节人格障碍的分类与表现

迄今为止,公认一致的人格障碍分类尚未建立,CCMD-3、ICD-10与DSM-IV的人格障碍分类不尽相同,见下表。

CCMD-3、ICD-10与DSM-IV的人格障碍分类

CCMD-3

ICD-10

DSM-IV

60.1偏执性

F60.0偏执型

301.0偏执型

60.2分裂样

F60.1分裂样

301.20分裂样

301.22分裂型

60.3反社会性

F60.2反社会型

301.7反社会型

60.4冲动性

F60.3情绪不稳定型

301.83边缘型

边缘型

攻击型

60.5表演性

F60.4表演型

301.50表演型

301.81自恋型

60.7焦虑性

F60.6回避型

301.82回避型

60.8依赖性

F60.7依赖型

301.6依赖型

60.6强迫性

F60.5强迫型

301.4强迫型

F60.8其他特定型

60.9其他或待定

F60.9其他非特定

301.9其他非特定

一、界定型分类

DSM-IV系统把人格障碍分为三大簇(10种类型),附加2种仅供研究的类型。

1.A簇(clusterA)以奇异、古怪和反常为特点。

包括偏执型、精神分裂样和精神分裂型;这一簇又被统称为鬼附型,因为它们共同包含有疑神疑鬼的特点。

2.B簇(clusterB)以过度表现、情绪化或不稳定为特点。

包括反社会型、边缘型、表演型和自恋型;这一簇又被统称为野蛮型,因为它们都包含明显的不良冲动行为等特点。

3.C簇(clusterC)以与焦虑或者恐惧相关为特点。

包括回避型、依赖型和强迫型;这一簇又被统称为依附型,因为它们都含有对人或环境有特殊要求的特点。

4.另外,用于研究时可以参考的分类,包括抑郁型和被动攻击型人格障碍二类,后者又被称为性施虐狂型人格障碍。

二、维度型分类

1.情绪失调型(emotionaldysregulation)它对应DSM-IV分类中边缘型、回避型和依赖型。

2.反社会型(dissocial)它对应DSM-IV分类中的偏执型、反社会型、表演型、自恋型和被动-攻击型。

3.抑制型(disinhibition)它对应DSM-IV分类中的分裂样和分裂型。

4.强迫型(compulsivity)它对应DSM-IV分类中的强迫型。

三、临床表现

(一)患病率

偏执型1.1%,分裂样0.6%,分裂型1.8%,反社会型1.2%,边缘型1.1%,表演型2.0%,自恋型0.4%-5.7%,回避型1.2%,依赖型2.2%,强迫型4.3%。

另有估计,发达国家人格障碍的总患病率约为2%~10%。

(二)临床表现

这里,我们首先看一下CCMD-3关于各型人格障碍的描述,见下表。

CCMD-3关于人格特征的描述

人格障碍类型

基本特征

反社会型

高度的攻击性,缺乏羞惭感,不能从经验中汲取教训,行为受偶然动机驱使,社会适应不良

偏执型

广泛的猜疑不信任他人,嫉妒心强,主观偏执

分裂样

观念、行为和外貌装饰的奇特、情感冷漠,及人际关系明显缺陷

冲动型

行为和情绪具有冲动性和不可预测性

表演型

过分情感用事,或以夸张的言行和自我表演来吸引他人的注意,以及暗示性增高

强迫型

过分寻求完美,做事循规蹈矩,刻板固执,缺少灵活性、创新性和效率

焦虑型

懦弱胆怯,自我评价过低、自卑和对负性评价、过分敏感

依赖型

缺乏自信,难以独立活动,感到自己孤独无助和笨拙,情愿把自己置于从属的地位,一切悉听他人决定

下面,我们还将以DSM-IV系统的分类为主线介绍各型人格障碍的特点。

1.偏执型人格障碍表现为广泛的猜疑,不信任他人,嫉妒心强,主观偏执,此型男性多于女性。

患者童年可能遭遇过某种挫折,逐渐出现孤僻、敏感、社交焦虑或恐惧。

成年早期可出现多疑,常受点小批评即产生别人要害自己、要整自己的感觉。

2.分裂样人格障碍又称关闭性人格。

他们以观念、行为和外貌装饰的奇特、情感冷漠,及人际关系明显缺陷为特点。

此型男性多于女性。

此类患者缺乏亲切感,不能表达对他人的体贴、关怀、温暖及愤恨。

他们在孩童时期和未成年时代缺少同伴,多半有孤独症(autism)的类似表现,怕见人,社交焦虑,有奇特和古怪的想法,常沉湎于幻想。

成年后表现孤独、退缩,与亲人和社会疏远。

行为怪僻,独来独往,缺乏性兴趣,婚恋受阻。

有些人相信自己有某种灵感,极少数人可有创造发明。

3.分裂型人格障碍此类患者的思维常常僵化,他们在与别人的对话中不理解对话的上下文,对举一反三的事例缺乏联想。

他们常常伴有明显的猜疑感,而且为了证实自己的猜疑,还自作聪明的扮演“侦探”的角色,这一点与偏执型和分裂样人格障碍不同。

另一方面,几乎所有的轴I现象都会在分裂型和边缘型人格障碍患者身上出现,然而与边缘型人格障碍的放纵式生活不同的是,分裂型人格障碍患者的生活方式是较为拘谨的。

4.反社会人格障碍亦称“悖德型”、“违纪型”和“无情型”人格障碍,是目前研究最多的人格障碍类型,也是对社会影响最为严重的类型,本章开始的黄钟案例即为此型。

这类患者多为男性。

其基本特征是高度的攻击性,缺乏羞惭感,不能从经验中汲取教训,行为受偶然动机驱使,社会适应不良等。

5.边缘型人格障碍此类患者多为女性。

在儿童或少年时代中,他们常有被父母漠视、遗弃、虐待或父亲的性侵犯历史。

他们想依附自己的父母,但同时又害怕再一次被遗弃或虐待,这种不安全依附迫使他们自我找出应对和发放情绪的策略,即极端或裂开的防御机制。

他们认为周围的世界和周围的人只是“全黑”或“全白”的,并且在他们几分钟之内因为情绪的骤变,“全黑”和“全白”也立刻180度地调转过来。

。

6.表演型人格障碍又称癔症型人格障碍或寻求注意性人格障碍,这是以过分情感用事,或以夸张的言行和自我表演来吸引他人的注意以及暗示性增高为特点的人格障碍。

女性多见,男性年龄多在25岁以下,并且往往伴有酒精中毒、药物依赖和职业不稳定等病史。

7.自恋型人格障碍此类患者对“低人一等”较为敏感,他们表现出的“自恋”,即自我欣赏,其实是自卑感的极端病态的反应。

他们特别注意在很多待遇上的“公平”,如果自己得不到尊重或得不到自己想要的荣誉,便会对同伴等产生敌意,他们在行动上也会随之表现出“上进”,愿意用事实来证明自己的能力,以获得平等对待的可能。

8.回避型人格障碍此类患者认为自己在很多方面,尤其社会交往中的能力都十分低下,在与别人交往时怕别人拒绝自己,也怕自己在公开场合表现得让别人失望;但他们同时又与同年龄和同背景的人暗自比较,希望能满足别人对自己的期盼。

9.依赖型人格障碍此型以女性多见。

与回避型人格障碍不同,依赖型人格障碍患者认为自己在普通生活技能中的能力较弱或十分无助,不能独立,甚至不能胜任,而周围的亲人或好友在这些方面的能力却很强,于是他们不论次序不论场合地依附于别人。

10.强迫型人格障碍此型男女比例为2∶1。

强迫型人格障碍接近易感型人格,为精神分析学派早期研究的对象。

Freud描述强迫性人格的孤立和置换防御机制。

此类患者过分寻求完美,做事循规蹈矩,刻板固执,缺少灵活性、创新性和效率。

他们对人对已都过于严格,做事谨小慎微,要求十全十美,但又优柔寡断,缺乏自信。

(三)在轴II上的病理特点

人格障碍患者的个体差异虽然较大,如果以特质为观察基础,我们还是可以发现他们的一些共性,现总结于下表。

表中列出的有关个人的自动思维多数是极端的,他们表现出了一个过度发达的行为策略来补偿性地保护自己,或弥补自己在感觉上的缺陷。

启动这些推论的结果是给患者带来情绪上的不快,也会伤害人际关系。

掌握这些特点后,可以使得我们更有的放矢地为人格障碍患者实施心理治疗。

各型人格障碍患者在认知和行为上的特点

类型

对自己的认识

对别人的认知

自动思维

行为模式

情绪失调型

(边缘型、回避型、依赖型)

我不完美;我易受伤害;我不受人欢迎;我没有能力自助.

其他人将要抛弃我;人们都不可靠;别人应当照顾我.

如果我依靠自己,我将无法生活;如果我相信别人,他们会不会将抛弃我?

如果人们真正了解我,他们会拒绝我;如果我在自己面前建立一堵墙用来掩饰,他们也许会接纳我.

摆动在行为的极端上;避免与人亲近;或过分依赖亲人等.

反社会型

(偏执型、反社会型、表演型、自恋型)

我易受伤害;我无用;我低人一等

其他人都怀着恶意;其他人都潜在的利用别人;别人不会单独来衡量我的价值

如果我相信别人,他们会伤害我;如果我自己警惕,我可以保护自己;如果我不首先行动,我会被伤害;如果我常表演展示,我会得到别人的注意和赞许;如果他人不以特殊的方式对待我,那就意味着他们低看我.

过度地猜疑;利用别人;表演;要求别人特别对待自己

抑制型

(分裂样、分裂型)

社交场合中我不适合;我不完美

其他人对我不会有任何帮助;其他人是危险的

如果我与别人保持距离,我会生活得不错;他人正在恶意地对待我,我可以推测出他们的真正用途.

使自己与别人保持距离;推测隐藏的动机

强迫型

我本人的世界要失去控制

其他的人不会负责

如果我不完全负责,我本人的世界就会失去;如果我强行加入刻板的规则和整体性模式,事情会向好的方向转变.

刻板地控制别人

第四节人格障碍的治疗

一、心理治疗

(一)认知-行为疗法

这些患者有着异常的人格特质,他们思维中参杂着一些扭曲的认知观念,而这些认知和观念等不是恒定不变的。

这需要借助于心理治疗师给患者树立的标准,而加以校正。

治疗师开始时要向病人及其家属解释说明患者的病情、在接受治疗时可能的反复,以及他们必须的配合等,不断地引导患者走出自我“设定”好的病态环境,而走进清醒的现实,最终达到康复。

目前的研究结果显示,对人格障碍整个治疗时间可能持续2年~3年,严重者可以长达7年~8年。

在西方国家,心理治疗师可以对患者进行20次~30次的治疗。

(二)辩证行为疗法

这种疗法建立在认知-行为疗法的基础上,其精髓在于让患者和心理治疗师都能及时有效地配合,随时调整疗法的模式,也让患者随时学习日常生活或功能技巧。

(三)夫妻疗法

夫妻疗法(coupl