浙江省慈溪市高三份联考语文.docx

《浙江省慈溪市高三份联考语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省慈溪市高三份联考语文.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

浙江省慈溪市高三份联考语文

2017届浙江省慈溪市高三11月份联考语文

一、语言文字运用

1.下列词语中,加线字的注音全都正确的一项是

A.韶光(sháo) 缱绻(quăn) 拗不过(niù) 气量褊狭(piān)

B.龟裂(jūn) 趿拉(tā) 撂挑子(tiāo) 间不容发(jiān)

C.辟谣(pì) 槎桠(chá) 差不多(chā) 忝列门墙(tiǎn)

D.露馅(lù) 答应(ying) 胳肢窝(gā) 铩羽而归(shā)

【答案】B

【解析】本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音的能力。

A项,“褊”应该读“biǎn”;C项,“差”应该读“chà”;D项,“露”应该读“lòu”。

2.下列各句中,没有错别字的一项是

A.气象专家称,“拉尼娜”今年下半年对我国气候产生影响的可能性较大,其中尤其可能会对我国南方产生较大影响。

但是,这毕竟是个概率性事件,并非决对。

B.10月1日,人民币正式加入SDR货币篮子成为全球储备货币,这不仅是中国融入与完善世界金融体系的重要一步,更透射出中国在全球治理中的话语权不断提升。

C.里约奥运会上,美国队依然雄倨金牌和奖牌榜榜首。

中国队虽然在金牌榜上“惜败”于英国退居第三,不过在一些项目上依然完成了历史性突破,体现了年轻一代敢担当的一面。

D.据悉,2016年诺贝尔文学奖的评选结果将比前几年推迟大概一周。

最终谁会获得这一至高无上的荣誉呢?

各评审专家似乎对结果都晦莫如深。

【答案】B

【解析】本题考查识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。

A项,“决对”改为“绝对”。

C项,“雄倨”改为“雄踞”。

D项,“晦莫如深”改为“讳莫如深”。

3.下列各句中,加线的词语运用正确的一项是

A.在认识和改造世界的过程中,旧的问题解决了,新的问题又会产生,制度总是需要不断完善,因而改革既不可能一挥而就,也不可能一劳永逸。

B.经过一个多月考察和与美国协商,9月30日,韩国公布庆尚北道星州郡高尔夫球场为“萨德”最终部署地。

这一长期引而不发的问题如今终于尘埃落定。

C.于丹接受《北京晚报》记者采访时说,她愿意彻底做个“放养”的妈妈,对女儿“完全没要求”,连女儿班级的家长微信群都没加。

女儿批评她:

“谁也没见过像你这么不靠谱的妈!

”

D.回顾2016年里约奥运会女排晋级、夺冠之路,可谓艰辛坎坷。

小组赛5战3负排名第4出线,决赛中又开局失利,但女排姑娘们以不成功便成仁的精神3:

1战胜塞尔维亚队,最终霸气夺冠。

【答案】C

【解析】本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

A项,“一挥而就”:

一动笔就写成了。

形容才思敏捷,写字、写文章、画画等很快。

该词用在句中望文生义,可以改为“一蹴而就”,比喻事情轻而易举,一下子就成功。

B项,“引而不发”:

拉开弓却不把箭射出去。

比喻善于启发引导;也比喻做好准备暂不行动,以待时机。

句中的意思是一直拖在那里,没有得到解决,可以改为“悬而未决”。

C项,“不靠谱”:

原意是指演奏乐器者,不依靠乐谱,即兴创作发挥而演奏乐曲,后引申为技艺高超。

现比喻不切实际的言论、意见、方案、计划、措施等,极易造成不良后果。

也指远离公认的准则,规范。

句中修饰对女儿实行“放养”政策的妈妈,使用正确。

D项,“不成功便成仁”:

如果不成功,那么便成全仁。

为了“仁”的最高道德准则而不惜舍弃生命。

该词在句中形容女排姑娘“杀身成仁”过于夸张,不合语意。

可根据句意改为“背水一战”,背向水没有退路,比喻与敌人决一死战。

4.下列各句中,没有语病的一项是

A.国家旅游局介绍,今年国庆黄金周期间,休闲旅游、生态旅游、红色旅游成为旅游市场亮点,各地举办的丰富多彩的民俗节庆活动吸引了大批游客,赏花游、采摘游、美食游等极大地丰富了旅游产品供给。

B.具有中国铁路“纯正基因”的亚吉铁路,正在成为中非以基础设施建设为契机,深化产能合作,推动当地经济发展。

C.一些发达国家的决策者和监管机构没有及时采取措施应对并且充分地意识到金融市场正在扩大的风险,未能及时进行金融革新或者未能考虑本国监管不力所产生的后果。

D.在谈及水下文物保护时,专家指出,白鹤梁题刻长期浸在水中,不仅要经受泥化、石化的侵蚀,还有藻类生物膜的“困扰”也是亟需解决的难题之一。

【答案】A

【解析】本题考查辨析并修改病句的能力。

B项,成分残缺,“成为”没有与之相搭配的宾语中心词,应该在句末加上“的典范”。

C项,语序不当,把“充分地意识到”和“及时采取措施”交换位置。

D项,句式杂糅,最后一句可改为“还要经受藻类生物膜的‘困扰’”或者“藻类生物膜的‘困扰’也是亟需解决的难题之一”。

5.填入下面空缺处的语句,最恰当的一项是

传统人文社科类经典大多着力于揭示人与世界的终极奥旨,字里行间洋溢着个人与人类及宇宙深切的同体感。

其中,作为“知识之王”的哲学经典,尤其具有范式意义。

它强调主体的自由出场和自我证明,并且有其更犀利的表达。

它不以叙述性的描写渲染为满足,而重在反思与究问,并且有时还远胜于科学。

_______________。

它提出和究原这些问题,并让你在这种追究中做成一个真正的“知识分子”,以自己的自由意志来裁量事理,度衡一切。

A.对哲学来说,主要是问题;对科学来说,主要是答案。

B.对哲学来说,主要是答案;对科学来说,主要是问题。

C.对科学来说,主要是答案;对哲学来说,主要是问题。

D.对科学来说,主要是问题;对哲学来说,主要是答案。

【答案】C

【解析】本题考查语言表达连贯的能力。

做好此题,要联系横线前后的内容。

这段话讲的是科学与哲学的区别,横线前面提到“远胜于科学”,根据顶针的修辞手法,横线处要先说科学如何,排除B和D项。

横线后面的内容紧承前文,根据“它提出和究原这些问题”可知,横线最后提到的应该是“主要是问题”,排除A项。

6.阅读下面一段材料,任选一种情境为销售员设计一段话语。

要求表达得体,符合情境。

(各不超过70个字)

2016年9月3日下午,G20峰会开幕前夕。

“一群人簇拥着一个外国老人走了进来,胸前都有G20峰会的标牌,我们觉得应该是参会的嘉宾。

”杭州武林银泰店男鞋专柜当班的销售员回忆说。

逗留了一两分钟后,那位外国老人似乎没有选到满意的鞋子,就离开了专柜去逛了一圈,一会儿他又回到了男鞋区。

在专柜营业员的介绍下,他拿起一双棕色皮鞋看了一会儿,试穿了一下,就示意随行人员买下了。

事后才知道那位外国老人是巴西总统特梅尔,专柜销售员回忆起当时的情景,仍然很激动,她对自己当时的表现还是挺满意的。

情境

(1):

假如营业员已经看出总统对皮鞋很满意,该怎么说?

情境

(2):

假如营业员已经看出总统对皮鞋不是很满意,该怎么说?

情

境

( )

。

【答案】

(1)先生您好!

您的眼光真不错,这件商品品质上乘,风格很适合您。

能得到您的青睐是我们的莫大荣幸。

希望杭城购物之旅能给您带来愉悦!

(2)先生您好!

欢迎来到美丽的杭州城!

在这里您可以随意游览,购物不是必需,满意才最重要。

希望您享受观光的乐趣,感受杭城的魅力!

【解析】本题考查语言综合运用的能力。

首先要注意称呼,因为事先不知道那位外国老人是巴西总统特梅尔,所以只称呼“先生”即可。

如果是第一种情景,要表达对对方的肯定和赞美,还有表达对对方购物的感激之意,最后要送上祝福。

如果是第二种情景,要表达出对对方光临的感谢,表达出尊重对方选择之意,最后也要送上祝福。

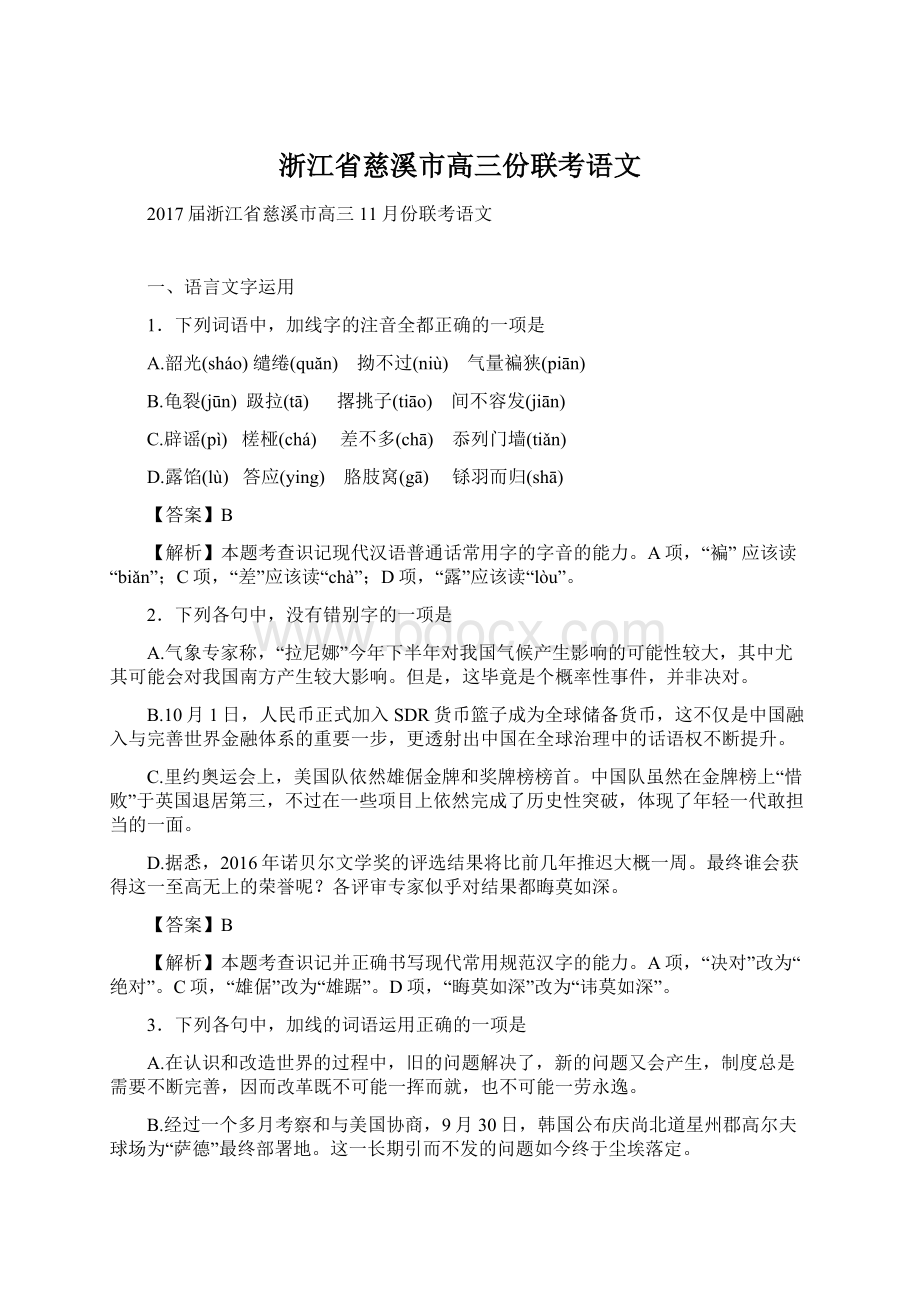

7.阅读下面的图画,根据要求回答问题。

(1)读了这幅图画,你从中获得怎样的启示?

(2)给图画拟一个标题。

(不超过6个字)

【答案】

(1)有些担子是生活的必需,唯有坚持背负才能最终到达彼岸;如果投机取巧地欺骗生活,终将要被生活遗弃。

(2)背负/ 懂得背负/ 捷径/ 人生没有捷径……

【解析】本题考查图文转换的能力。

图片中的人们都背负着沉重的木架来作为通过断崖的工具,其中的一个人受不了肩上担子的负重,把木架锯掉了一截,这样背起来是轻松了,可是在过断崖的时候,他的木架过短而不能通过断崖。

这幅图片告诉我们人生没有捷径可走,只有背负生活的压力才能到达成功的彼岸,承受重负的生活更精彩。

二、现代文阅读

阅读下面的文字,完成问题。

随着“国学热”的持续升温,其社会关注度远远超过了学院式的中国哲学研究,由于大众传播媒介的耸动效应和扩散力量,天下人皆知有国学,这就提出了一个尖锐的问题:

中国哲学和国学是什么关系?

我们又该如何面对处置呢?

当下所说的“国学”,是近代中西文化交流的产物,它是对应着“西学”而得名的。

在清末,“国学”表达的是强烈的民族主义情感,通过整体形式上的中西划界来拒斥作为“本体”的西学。

新文化运动兴起之后,学院化的形式成为定局,国学研究被纳入到“分而治之”的学科体系当中。

现代化的“国学”研究,基本上是用西学的方式来整理中国古代的典籍材料。

这种书斋化、典籍化、材料化的状况,在一定程度上和现实的生活已经完全脱钩,远不是传统意义上的固有形式了。

所以,“国学”实际上扮演了中国传统学术向现代化演进的中间角色,是中学向西学看齐的中介形式而已。

现代中国哲学研究同样也隐含了内在的双重含义——现代学术与民族传统。

“中国哲学”所遵循的是西方式的学术标准和研究方法。

作为研究科目,它的价值立场是中立的;但研究的内容又主要是儒、释、道之经典,这便很难与西方的体系相对应,在价值观上也强烈地表现出“民族性”的特征。

近些年来,“中国哲学”的身份性被反复质询,原因就在于其研究范式的过分西化,人们越来越不满意于这种“冰冷”的研究方式,而特别强调所谓“同情的理解”,试图将中国人的生命世界和生活实践植入到相关的理论研究当中去。

这样,具有新的时代意味的“国学”出场,似乎可以补偿原有的中国哲学研究状况的缺憾,强化民族文化的特征,这就部分地形成了新国学与中国哲学之间的对峙。

坚持中国哲学作为民族精神之载体的功能,就会批评纯学术立场与中国文化之精神无关,掏空了儒释道本来的精神生命。

坚持中国哲学之现代学术立场就会批评前者的主张将价值问题与学术问题混为一谈,将个人感情掺入学术研究。

这种分歧反映了中国哲学这一学科的“身份混淆”和“角色分裂”。

那么,要解决中国哲学“双重身份”的困境,是否就干脆彻底回到传统的诸子学、经学的形态中去呢?

这恐怕不是非此即彼的选择那样简单,至少“传统方式或所谓的国学研究并不能代替现代以来的中国哲学”,这是目前大多数学者的看法。

从历史上看,传统学术是在不断更新变化的,思想与文化的进步靠的是突破与创造,而不是泥古与守旧。

就目前的现实而言,中西文化的深度融合已是不争的事实,从形而下的器物世界到形而上的精神世界,哪里没有西方的影子?

如果一厢情愿强行剥离两者,这种努力只能是事倍功半甚或徒劳无功的。

退一步来讲,国学也不是要回到传统的形态上去,因为从理念到方法都不可能完全去除掉现代化的印记,重要的是需要寻找各自的位置,发挥各自的优势,交互为用,并行不悖,从而形成推动当代中国文化发展的合力。

国学的兴起是和价值问题联系在一起的,中华民族的价值观主要以儒家经典为载体,废弃了经典等于斩断了根脉,造成近代以来中国人精神世界的漂浮感。

要连接上儒家传统的血脉,使其历久弥新,当代的中国哲学研究就不能不认真地对待“新国学”所标志的价值指向。

由此,国学义理的诠释较之传统文献整理的工作,对于当代中国哲学的研究来讲,可能显得更为重要。

(选文有删改)

8.对文中“新国学与中国哲学之间的对峙”的理解,不正确的一项是

A.新国学强化民族文化的特征以期补偿中国哲学研究状况,是造成对峙的原因之一。

B.坚持民族精神立场的一方认为,必须关注中国文化之精神,尊重儒释道本来的精神生命。

C.坚持现代学术立场的一方认为,不应该将个人感情掺入学术研究,反对将价值问题与学术问题混为一谈。

D.对峙的形成,体现了中国哲学这一学科已经“角色分裂”,学术研究与民族精神相互对立,无法融合在中国哲学的研究之中。

9.下列说法符合原文意思的一项是

A.“中国哲学”儒释道的内容很难与西方化研究方法相对应,身份性被反复质询,因而人们越来越不满意于这种“冰冷”的研究方式。

B.目前学者更重视中国哲学的价值,普遍认为传统的国学研究不能代替现代以来的中国哲学。

C.现代化的“国学”研究,用西学的方式来整理中国古代的典籍材料,呈现书斋化、典籍化、材料化的状况,在一定程度上和现实的生活已经完全脱钩。

D.作者认为,当代中国哲学的研究主要要做好对国学义理的诠释而不是文献整理工作。

10.作者对“彻底回到传统以解决中国哲学‘双重身份’的困境”的观点持什么态度?

为什么?

根据本文内容说明理由。

【答案】

8.D

9.C

10.不赞成。

(1)传统学术也是在不断更新变化的,思想文化的进步靠的是突破与创造;

(2)事实上中西文化已深度融合,二者难以强行剥离;(3)国学不可能完全去除现代化,也不是要彻底回到传统,二者应该交互为用,并行不悖。

【解析】

8.本题考查理解文中重要句子的含意的能力。

D项,无中生有,“无法融合”在文中没有依据。

9.本题考查理解文意,筛选并整合文中的信息的能力。

C项,说法过于绝对,根据文中“现代化的‘国学’研究,基本上是用西学的方式来整理中国古代的典籍材料”可知,该项漏掉了“基本上”一词。

10.本题考查分析概括作者在文中的观点态度的能力。

根据第4段中“这恐怕不是非此即彼的选择那样简单……这是目前大多数学者的看法”可知,作者对这一观点的态度是不赞成。

回答原因要抓住本段的提示性词语,如“从历史上看”“就目前的现实而言”“退一步来讲”等,理清文本的层次,通过文中的关键语句来提取信息。

三、文本阅读

阅读下面的文字,完成问题。

榆木书桌

李汉荣

①看得出来,它上面还有斑斑点点的残漆。

数百年前,我的先人曾仔细为它上漆、打蜡。

一方柔和的亮光,使这户耕读人家,能随时拂去劳作的倦意,伏案捕捉内心的光线;那幽幽木香,让平淡的日常生活,缭绕着别样的气息。

②后来,漆渐渐磨损、脱落,固执的时光之蝉,终于挣脱蝉衣,鸣叫着向远处飞去,在逐渐黯淡下来的记忆的房间,它笃定地站着,依旧保持着儒雅的姿势。

它平淡的容颜,呈现着素朴的木质,也折射着我先人本色的品行。

③我的祖父曾伏在它的上面,我的祖父的祖父都曾伏在它上面,我的先人们一直伏在它的上面,读易读史,诵经诵诗,画春画秋,记人记事,写情写义。

当时,画眉在田野点染春泥,燕子在梁上朗诵农谚,鸟儿们远远近近地插嘴,也在旁注着古奥的文字。

线装的孔孟偶尔出现残页,于是在桌上被仔细装订。

那湿润的呢喃,也被装订在书页里了,古意夹着新意,经声和着鸟声,书香叠着稻香,耕读的日子就有了日上三竿的欢喜。

④有时,疾病和悲苦随秋雨袭来;有时,离散和夭折,兵戈和马蹄,冷不防打断严谨的农历,桌上摊开的祖传方子,就及时做些加减。

不大的桌面,望闻问切着广袤民间的病苦,有的减轻了,有的治愈了,而有些暗疾,则像腐殖土一样沉淀下来,催生了只可意会不可言传的秘方和偏方,那是特有的民间异禀和草根智慧。

谁能从桌上细密的纹理,取出几百年前疾病的叹息和药草的气息?

⑤此时,我在桌面靠右的一角,看见了一个小小的虫孔,那是一只什么虫儿打凿的工程?

蚂蚁?

木蜂?

钻木虫?

装死虫?

很可能是装死虫吧。

我愿意它就是一只装死虫。

那时,榆树还生长在明朝的原野,几个贪玩的孩子轮番爬上榆树,其中有一个就是我的祖先,他爬上来了,坐在枝杈高处,手搭凉棚,眺望村庄的春天,眺望远山的青黛,顺便打量炊烟和人生的去向。

就在这时,离他不远的一只虫儿也坐在树的肩膀眺望和打量,眺望葱茏的宇宙,打量榆树的味道。

虫儿发现了他,一阵颤栗抽搐之后,它立即假装死过去了。

就这样,虫儿躲开了一个顽童,也躲开了可能的伤害,我们可以理解是虫儿礼让了他,礼让高大的“神灵”占据更多的树木和更多的宇宙。

但他没有看见这谦卑礼貌的虫儿,他只看见树身上一条静止的暗黑色疤痕。

虫儿的机智死亡,使数百年前的那个下午变得异常安静和仁慈,附近庙里的钟声连着响了六下,报告慈航普度,众生平安。

⑥而当我的祖先和他的小伙伴们呼喊着溜下榆树,装死的虫儿立即复活了,它继续它的神圣工程,它连续七天七夜凿啊钻啊,它吃住都在这庄严的工地,它一定要为自己短暂辛苦的一生,打凿一条连接永恒的通道,它一定要用隐秘的艺术手法,记载自己的梦境和心迹。

⑦它以天真的智慧和精细的工艺,终于开凿了一个曲曲折折的时空隧道,把数百年前它的那次冒险经历,把它与孩子们相遇的故事,把原野的阳光、鸟声、草木香气和附近庙里的经声钟声,庄稼地里男人们对唱秧歌的粗犷声音,铁匠铺里叮叮当当锻打农具的声音,老牛寻找牛崽的哞哞声,鸡鸣狗叫的声音,集市传来的叫卖的声音,村口母亲们高一声低一声喊孩子回家吃饭的声音,以及缭绕在树上的我的祖先衣服和身体的气息,他们用力爬树划在树上的手指印痕,他们坐在树杈上哇啦啦对着远方呼叫的声音——细心的虫儿把这一切都收藏在它开凿的时空隧道里——

⑧此时此刻,我悚然一惊,终于知道,我伏在这古老书桌上,其实一直守在这个洞口,一直在眺望深不可测的时光……

——节选自李汉荣《时光的收藏》,原载《人民日报》

11.根据开篇两段的内容,概括榆木书桌的特点。

12.根据文意,理解文中划线句子的含义。

(1)那湿润的呢喃,也被装订在书页里了。

(2)虫儿的机智死亡,使数百年前的那个下午变得异常安静和仁慈。

13.作者由眼前的榆木书桌想到了哪些历史场景?

赋予了榆木书桌怎样的内涵?

14.第⑦段写道:

“细心的虫儿把这一切都收藏在它开凿的时空隧道里。

”这样小的虫孔能收藏这一切吗?

为什么?

15.本文构思巧妙新颖,匠心独运。

试分析作者为什么把收藏时光的主体安排为一只虫子?

【答案】

11.历史悠久,斑驳残损,笃定儒雅,平淡素朴。

12.

(1)鸟儿的鸣叫好像是在注解着文字,融入到了书籍中,体现了先人耕读的诗意。

(2)虫儿以自己的智慧避免了可能的伤害,成就了生命的仁慈,让旧日时光安静平和。

13.

(1)作者由眼前的榆木书桌想到了:

①先人伏桌耕读;②先人伏桌望闻问切着广袤民间的病苦;③祖先在树上眺望炊烟和人生,遇见虫子;④“装死虫”打凿时空隧道。

(2)榆木书桌象征着时空隧道,收藏着祖辈先人的生活、生存智慧、内心仁慈以及其他一切历史生命的痕迹。

14.能。

作者采用虚实结合的手法,展开想象,借助虫眼把先辈的生活生存经历与智慧复活并摄入虫孔,把无限的时空收藏于微小的虫孔之中,增加了作品的艺术感染力,是合理的。

15.

(1)作者用了拟人的手法,形象地写出虫子凭着智慧开凿孔洞记载了自己的梦境和心迹,让生命留在时光中得以永恒,以小衬大,举重若轻,突出了时光的可贵和收藏的意义;

(2)借虫子的眼睛与经历,把先人的各种为生命生存与自然共处、朴素而艰辛的生活故事摄入虫孔,视角独特巧妙,使得叙述亲切之至;(3)赋予虫子以人类的智慧,把虫子卑微生命的分量提升到与人平等的地位,增加了生命的厚重感,加深了文章的哲理性。

【解析】

11.本题考查理解文意,筛选并整合文中的信息的能力。

题干中确定了信息筛选的区间在前两段,体现榆木书桌特点的词语一般是形容词,如“斑斑点点”“残”“幽幽”“磨损脱落”“笃定”“儒雅”“平淡”“素朴”等,表示时间的词语“数百年前”体现了书桌的历史悠久。

学生综合这些词语来进行概括。

12.本题考查理解词语及语句含意,品味语言表达艺术的能力。

分析第一句话,“湿润的呢喃”指的是上文“鸟儿们远远近近地插嘴,也在旁注着古奥的文字”,也就是指鸟儿的叫声,把鸟儿的叫声融入到书籍里,体现了先人们读书的诗情画意。

分析第二句要结合前后文,虫儿的机智死亡,使得它“躲开了一个顽童,也躲开了可能的伤害”,这样就成就了“众生平安”。

13.本题考查欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力的能力。

第一问在文章的第3—7段中,作者由眼前的榆木数轴联想到了一系列和先人有关的活动,第3段回忆了先人们读书的场景,第4段写了先人们在几百年前关注着人间的疾病和悲苦,第5段写了先人爬上榆树“眺望村庄的春天,眺望远山的青黛,顺便打量炊烟和人生的去向”,在此时发现了智慧的虫儿。

第6—7段写这只虫儿“开凿了一个曲曲折折的时空隧道”。

第二问分析榆木书桌的内涵,它就像时光隧道一样,是历史的见证人,见证了先人的生活经历和生存智慧。

14.本题考查分析作品体裁的基本特征和主要表现手法的能力。

首先要明确小的虫孔能够收藏这一切。

这句话表达的是以小虫为见证人来展示先人的生活状况,把广阔的时间和空间背景进行浓缩,以小见大,虚实结合,增加了作品的艺术魅力。

15.本题考查分析作品结构,概括作品主题的能力。

这道题可以从表达技巧、塑造形象和突出主题等角度来分析。

这篇散文作者是借助榆木书桌来回忆先人的生活,在写作手法上选取了一只虫子来作为历史的见证人,赋予虫子以人的智慧,从虫子的视角来观察生活,得出生命的体悟。

四、古诗文阅读

(一)文言文阅读

阅读下面的文言文,完成问题。

争臣①论

韩愈

或问谏议大夫阳城②于愈:

“可以为有道之士乎哉?

行古人之道,天子以为谏议大夫,居于位五年矣,视其德如在野,彼岂以富贵移易其心哉?

”愈应之曰:

“恶得为有道之士乎哉?

今阳子在位,不为不久矣;闻天下之得失,不为不熟矣,而未尝一言及于政。

视政之得失,忽焉不加喜戚于其心。

有道之士,固如是乎哉?

”

或曰:

“夫阳子恶为人臣招其君之过而以为名者。

故虽谏且议,使人不得而知焉。

”愈应之曰:

“入则谏其君,出不使人知者,大臣宰相者之事也。

夫阳子,本以布衣隐于蓬蒿之下,主上嘉其行谊,擢在此位,官以谏为名,诚宜有以奉其职,使四方后代,知朝廷有直言骨鲠之臣,天子有从谏如流之美。

阳子之心,将使君人者恶闻其过乎?

”

或曰:

“阳子不求用而君用之,不得已而起,守其道而不变,何子过之深也?

”愈曰:

“自古圣人贤士皆非有求于闻用也闵其时之不平得其道不敢独善其身而必以兼济天下也。

故禹过家门不入,孔席不暇暖,而墨突不得黔。

彼二圣一贤者,岂不知自安佚之为乐哉?

诚畏天命而悲人穷也。

夫天授人以贤圣才能,岂使自有余而已,诚欲以补其不足者也。

恶得以自暇逸乎哉?

”

或曰:

“若吾子之论,直则直矣,无乃伤于德而费于辞乎?

”愈曰:

“君子居其位,则思死其官。

未得位,则思修其辞以明其道。

我将以明道也。

《传》曰:

“惟善人能受尽言。

”谓其闻而能改之也。

今虽不能及已,阳子将不得为善人乎哉?

注:

①争臣:

谏官,指能以直言规劝君主的臣子。

争,zhèng,后作“诤”,规劝。

②阳城:

唐德宗时为谏议大夫。

一开始他没有履行劝谏的职责,所以韩愈写本文来促进他。

三年后,阳城上书指斥裴延龄的罪恶。

16.对下列句子中加线词语的解释,不正确的一项是

A.忽焉不加喜戚于其心 戚:

喜悦

B.知朝廷有直言骨鲠之臣骨 鲠:

刚正忠直

C.将使君人者恶闻其过乎 恶:

厌恶

D.何子过之深也 过:

责备

17.下列各组句子中,加线词的意义和用法不相同的一组是

A.使人不得而知焉 怯夫慕义,何处不勉焉

B.将使君人者恶闻其过乎 吾二臣者皆不欲也

C.则思修其辞以明其道 谨拜表以闻

D.谓其闻而能改之也 买五人之头而函之

18.下列对原文内容的概括与赏析,不正确的一项是

A.作者认为阳城上不劝谏君主,下不关心百姓疾苦,不能很好地履行大臣宰相的职责,算不上有道之士,表达了批评指责之意,体现了“在其位,谋其政”的儒家政治思想。

B.作者列举大禹、孔子、墨子的事例,是为了说明古代圣贤之人并不是只图自