宁夏银川一中届高三第三次月考文综历史试题.docx

《宁夏银川一中届高三第三次月考文综历史试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宁夏银川一中届高三第三次月考文综历史试题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

宁夏银川一中届高三第三次月考文综历史试题

银川一中2019届高三年级第三次月考

文科综合历史能力测试

★祝考试顺利★

注意事项:

1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

2.选择题的作答:

每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:

用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.选考题的作答:

先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑.答案写在答题纸上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

5.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

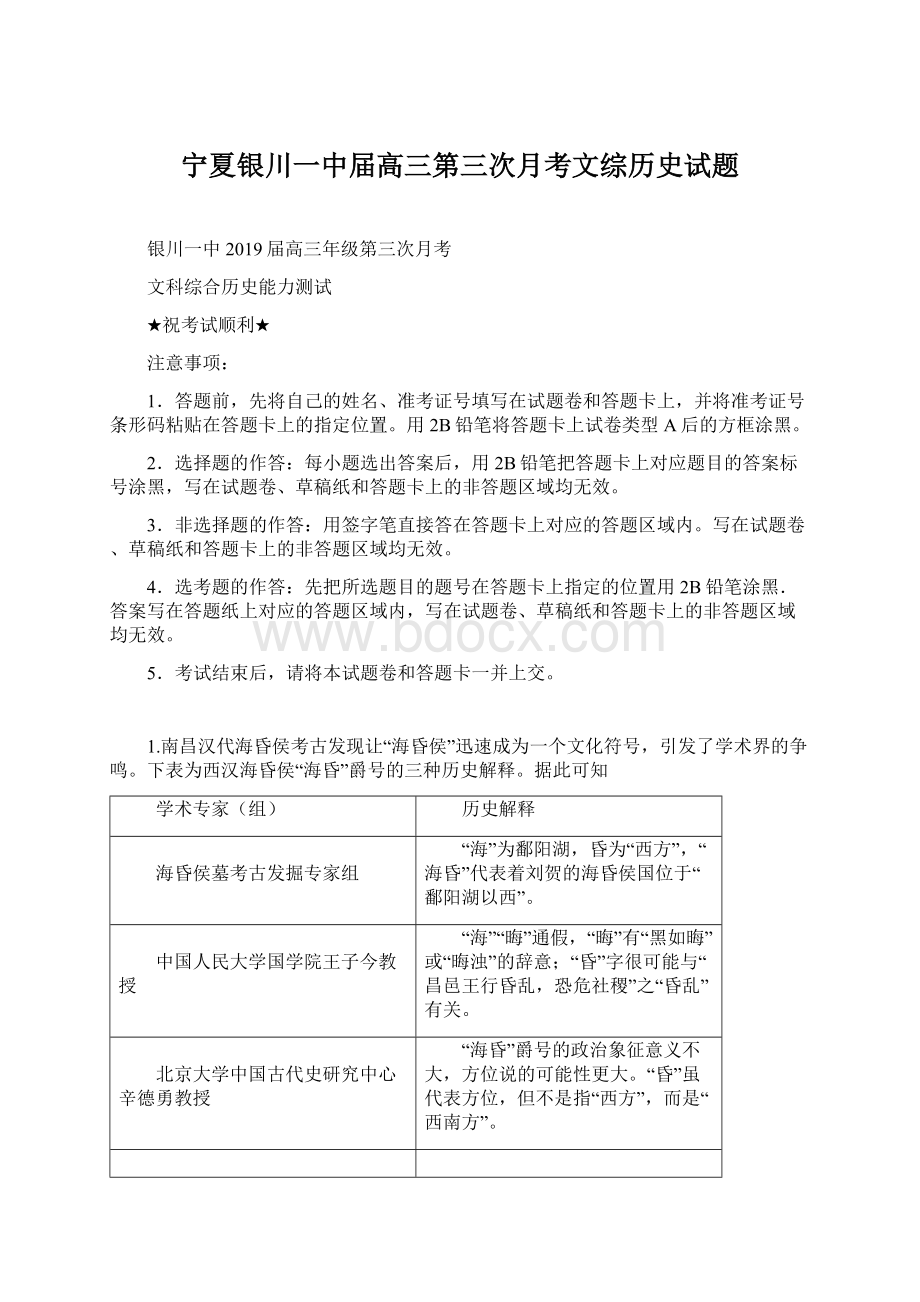

1.南昌汉代海昏侯考古发现让“海昏侯”迅速成为一个文化符号,引发了学术界的争鸣。

下表为西汉海昏侯“海昏”爵号的三种历史解释。

据此可知

学术专家(组)

历史解释

海昏侯墓考古发掘专家组

“海”为鄱阳湖,昏为“西方”,“海昏”代表着刘贺的海昏侯国位于“鄱阳湖以西”。

中国人民大学国学院王子今教授

“海”“晦”通假,“晦”有“黑如晦”或“晦浊”的辞意;“昏”字很可能与“昌邑王行昏乱,恐危社稷”之“昏乱”有关。

北京大学中国古代史研究中心辛德勇教授

“海昏”爵号的政治象征意义不大,方位说的可能性更大。

“昏”虽代表方位,但不是指“西方”,而是“西南方”。

A.同一历史事实会有不同历史解释

B.历史叙述不能客观准确再现历史事实

C.年代久远导致历史解释莫衷一是

D.综合多种历史解释即可确认历史事实

【答案】A

【解析】

材料表格显示对于“海昏侯”的爵号有不同的解释,说明同一历史事实会有不同历史解释,A正确;历史叙述可以反映历史事实,B错误;历史事件不因为年代久远就无法考证,C错误;历史的解释不一定能确认历史事实。

D错误。

2.商代“服国”所管辖的土地和人民并非商王赐予,商王朝无法形成“礼乐征伐自天子出”的政治格局。

西周初期通过分封直接对诸侯“受民”“受疆土”,周天子由夏、商时的“诸侯之长”变成名副其实的“诸侯之君”。

可见,西周初期的分封制

A.推动了血缘宗法制的发展

B.利于形成天子至上的政治认同

C.成为开拓疆土的主要手段

D.易于形成天子权力的高度集中

【答案】B

【解析】

【详解】根据“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”可知,周天子分封,天子正式成为诸侯的君主,王权得以提升,利于形成天子至上的政治认同,故B正确;材料信息无法体现血缘宗法制,排除A;材料反映的是“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”,无法体现分封制成为开拓疆土的主要手段,排除C;夏商周时期,中央权力尚未形成权力的高度集中,D错误。

【点睛】解答本体的关键信息是“周天子由夏、商时的‘诸侯之长’变成名副其实的‘诸侯之君’”,联系所学分封制的影响分析解答。

3.东汉班固著《汉书》,其中《沟洫志》记载:

自元鼎六年(公元前111年)起,引泾增修六辅渠和白渠的由来与过程;……黄河决口改道的历史及治理方策的多次论争等。

这一记载

A.反映汉代政府重农抑商

B.推动了西汉农业发展

C.说明江南水利重大发展

D.为后世治水提供借鉴

【答案】D

【解析】

兴修水利固然有利于农业的发展,但材料没有抑商的信息,排除A;材料的主旨是关于水利工程由来与过程及治理方策,没有体现对农业发展的作用,排除B,选D;材料没有提到江南水利工程,排除C。

4.王阳明主张“致知格物”,并将其解释为“致吾心之良知于事事物物”,“格者,正也,正其不正以归正之谓也”。

这表明他旨在

A.颠覆传统儒学的价值追求

B.维护程朱理学的正统地位

C.强化名教伦理的社会功能

D.倡导发奋读书以明理匡世

【答案】C

【解析】

【详解】“致吾心之良知于事事物物”“格者,正也,正其不正以归正之谓也”即要想明理致知,必先要革除物欲,修正其不正确的观念,表明王阳明强化名教伦理的社会功能,故C正确;王阳明主张“致知格物”属于认识论问题,无法体现“颠覆传统儒学的价值追求”,排除A;材料是王阳明对“致知格物”的解释,B无法体现,排除;材料是王阳明对“致知格物”的解释,无法体现王阳明“倡导发奋读书以明理匡世”,排除D。

5.1904年清廷颁布了《奏定商会简明章程》,向全国商人发出建立商会的号召。

在随后的几年里,全国商会和分会发展到800个,全国商会联合会也随之成立。

近代商会的发展

A.促成与外国商战思想的出现

B.有利于推动民主革命进程

C.标志资产阶级登上历史舞台

D.得益于列强放松对华侵略

【答案】B

【解析】

“全国商会和分会发展到800个,全国商会联合会也随之成立”促进民族资本主义经济发展,经济发展促进民族资产阶级力量壮大,有利于民主革命的发展,B正确;材料没有提及和外国商战信息,A错误;C是戊戌变法运动;材料中原因属于清政府措施,D错误。

6.1913年,赵玉森在《共和国本国史》中写道,“约既公布”,“对于战争原因之鸦片禁令,均未只字争及,于是臣民吸用之习蔓延益甚”,“诸外国人反而丑诋之,且或携我国一二烟具陈诸博物馆,以为清国人民风俗之代表矣。

”这反映出赵玉森意识到

A.孙中山缺乏反对外国勇气

B.烟毒泛滥危害中国国家形象

C.辛亥革命具有历史局限性

D.鸦片战争深刻影响近代外交

【答案】B

【解析】

【详解】根据“对于战争原因之鸦片禁令,均未只字争及,于是臣民吸用之习蔓延益甚”“诸外国人反而丑诋之,且或携我国一二烟具陈诸博物馆,以为清国人民风俗之代表矣”,表明赵玉森意识到由于烟毒泛滥,造成外国人以“烟具”来代表清国人民风俗,危害了中国人的形象,故B正确;A材料信息无法体现,排除;材料反映的是烟毒泛滥危害中国国家形象,C不符合材料主旨,排除;材料信息没有涉及外交问题,排除D。

【点睛】抓住关键信息“于是臣民吸用之习蔓延益甚”“诸外国人反而丑诋之,且或携我国一二烟具陈诸博物馆,以为清国人民风俗之代表矣”分析解答即可。

7.下图漫画题为《快乐的竞赛——加油,追上来了》,生动地反映了中华人民共和国成立初期的经济建设。

该漫画的寓意是

(摩托车牌上文字分别是“工业化”、“农业合作化”)

A.大跃进运动忽视了客观经济规律

B.人民对一五计划的建设热情高涨

C.人民公社化运动挫伤农民的积极性

D.工农业竞赛推动社会主义改造完成

【答案】B

【解析】

【详解】根据“农业合作化”,结合所学可知,1953年开始农业合作化运动,1958年开展大跃进运动,A时间不符合题意,排除;一五计划是1953-957年,包括社会主义工业化和三大改造,其中对农业的改造就涉及到农业合作化运动,故B正确;1953年开始农业合作化运动,1958年开展人民公社化运动,C时间不符合题意,排除;材料反映的是劳动竞赛,不是社会主义改造,D错误。

8.下表为某学者对中国1952—1987年主要农产品产量(单位:

百万吨)的统计表。

对此解读正确的是

1952年

1957年

1965年

1978年

1980年

1984年

1987年

粮食

63.42

195.05

194.53

304.77

320.56

407.31

420.41

棉花

1.30

1.64

2.09

2.16

2.07

3.25

4.19

油料作物

4.19

4.19

3.62

5.21

7.69

11.91

15.25

甘蔗

7.11

10.39

13.39

21.11

22.80

39.50

46.85

A.一五计划以发展农业为核心

B.五十年代以来粮食产量逐步提高

C.“文化大革命”推动农业快速发展

D.新时期农村经济体制改革成果显著

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查新时期农村经济体制改革,旨在考查学生准确获取、解读图表信息和运用所学知识解决实际问题的能力。

根据材料图表中的粮食、棉花、油料作物、甘蔗等农产品产量的相关数据,可以看出1980年以后的农产品产量猛增,这主要是由于十一届三中全会后,农村进行经济体制改革,农村生产力发展的结果,D项正确;一五计划以发展重工业为核心,排除A;1965年粮食产量少于1957年,排除B;“文化大革命”使经济遭到破坏,C项错误。

故选D。

9.瑞士史学家布克哈特认为,这是一个伟大的时代,是人类意识的全面觉醒时代,是西方文化世俗化决定性阶段,是世界现代文明各种特征发展的起点,现代人类生活的所有方面都同这一时代发生着联系。

这一时代

A.主张以人为中心而不是以神为中心

B.彻底打破了民众对罗马教会的迷信

C.实现以世俗国家权力代替宗教权力

D.设计了未来社会的理想的政治制度

【答案】A

【解析】

据材料“是人类意识的全面觉醒时代,是西方文化世俗化决定性阶段”可以得出,所述为文艺复兴,由此可知A符合题意;B“彻底”说法不正确;C是宗教改革的结果;D是启蒙运动的内容。

10.1937年3月21日,美国钢铁公司子公司的董事长被迫签订协定,承认钢铁工人组织的工会。

不久,所有美国钢铁公司的子公司都签订了类似合同,他们都同意增加工资10%,每月减少工时为40小时,加班时工资加一半。

这种局面出现的主要原因在于当时美国

A.钢铁公司已形成了全行业的垄断

B.经济危机引发了政治危机

C.政府和劳工对资本家的强大压力

D.市场经济体制的严重弊端

【答案】C

【解析】

【详解】结合所学可知,罗斯福新政颁布《全国工业复兴法》,它还要求资方保证工人最低工资、最高工时、规定工人具有集体谈判的权力和改善劳动条件,材料反映的是在政府和劳工对资本家的强大压力下,资本家做出了让步,改善了工人的待遇和减少了工作时间,故C正确;A材料信息无法体现,排除;经济危机时间是1929-1933年,并且材料反映的是罗斯福新政措施推行中出现的问题,无法体现“政治危机”,排除C;材料信息无法体现“市场经济体制的严重弊端”,排除D。

11.有学者认为:

新经济政策中,在鼓励发挥市场作用的同时又限制市场作用。

这同样是一种矛盾的态度,特别是通过国家政治力量干预商品交换,为商品交换规定固定的场所。

该学者意在说明新经济政策

A.实质上是向社会主义的过渡

B.为斯大林模式奠定理论基础

C.目的是限制资本主义的发展

D.与当时苏俄基本国情不相符

【答案】A

【解析】

【详解】根据“特别是通过国家政治力量干预商品交换,为商品交换规定固定的场所”,并结合所学可知,新经济政策利用市场发展商品经济,但国家干预商业活动,又限制了市场作用,反映出社会主义计划经济的特点,故该学者意在说明新经济政策实质上是向社会主义的过渡,故A正确;材料信息无法说明新经济政策为斯大林模式奠定理论基础,排除B;材料只是反映出国家干预商业活动,不能反映出新经济政策的目的是限制资本主义的发展,排除C;史实证明,新经济政策适应了当时苏俄的基本国情,促进了经济的回复发展,D错误。

12.有学者认为:

这种“两个世界”对抗的格局虽然在历史的长时段中仍属于过渡形态,但毕竟改变了世界体系发展的自发性走向,并由此在战后40余年间影响了部分国家和部分地区的发展道路。

以下可以佐证上述观点的史实是

A.联合国的成立

B.朝鲜半岛的分裂

C.布雷顿森林体系的形成

D.世贸组织的建立

【答案】B

【解析】

“两个世界”对抗是指美苏冷战对抗,美苏对抗导致朝鲜半岛分裂,B正确;A是二战时期成立;B是1944年召开;D是1995年,不符合冷战信息。

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一1814年7月,乔治•史蒂芬逊设计制造出第一台蒸汽机车。

在矿区车道上运煤。

1825年9月,斯托克顿和达灵顿之间的铁道正式运管,这是世界上第一条商业化运营铁路。

在工业城市曼彻斯特与港口城市利物浦铁路开通时。

首相惠灵顿亲自参加典礼,史带芬逊名声大噪。

在铁路建设投资热中,资本大亨乔治•赫德发挥了至关重要的作用。

他精心策划新线路通车典礼,擅长利用公众场合激发投资热情;他承诺修建铁路高额红利回报,融资非常顺利,获得巨额资金。

到19世纪40年代早期,英国营运的铁路总长已接近2000公里。

1844~1846年间,英国政府批准的铁路修建里程分别是800公里、2800公里和4600公里。

1845年后,铁路热潮不断升温。

1880年,英国主要铁路线路基本建成。

1890年,全国铁路网形成,总长达32000公里。

——改编自《历史上的今天》

材料二中国第一条铁路淞沪铁路是英国人1876年修建的,清政府认为铁路妨碍风水,第二年赎回,予以拆毁。

20世纪前,中国自修铁路很少,但有1万多公里铁路权益却落入列强之手。

1928~l937年,南京国民政府在关内仅修建了3600多公里铁路。

抗日战争时期,国民政府在西北、西南地区修建了1900多公里铁路。

解放战争时期,国民政府基本上未修建铁路。

新中国建立前夕的1万多公里铁路,大多分布在东北和沿海地区,西北、西南仅占全国铁路的6%左右。

这些铁路由列强修建,轨距宽窄不一;列强把本国陈旧落后的设备高价卖给中国;铁路按投资国别设局。

分割管理,甚至一个铁路地区由几个铁路局管理。

新中国成立后,提出了建设人民铁路的方针,到1949年底,原有铁路基本被接管,主干线基本连接贯通。

“一五”计划期间,新建铁路长达6100公里。

“二五”计划期间,全国铁路营运里程长达34406公里。

“三五”、”四五”计划期间,虽然遭遇“文革”,铁路一度半瘫痪,但经过广大职工的努力,仍然建成了一批重要干线和包括南京长江大桥在内的19座特大型桥粱,内燃机和电力机车开始批量生产,1975年底,全国铁路总营运里程达45992公里。

1978年后,铁路迎来了整顿与改革新时期,从”包、放、联、通、多”等5个侧面展开改革;实行“利改税”后,实行了多种形式的经济承包责任制。

1998年,全国铁路总营运里程达66428公里,2012年,全国有高铁13000多公里,时速均在300公里以上,高铁成为中国亮丽的名片。

安全、快捷、舒适成为中国铁路的突出亮色。

——改编自《中国铁路发展史》

材料三2015年9月15日新华社电,英国财政大臣奥斯本造访中国期间,估计开放120亿英镑高速铁路兴建合约的竞标,为英国吸引中资做最新的努力,英国政府表示,欢迎中国企业联合英国国内企业,对连接英格兰北部、中部与伦敦之间高速铁路第一阶段建造项目的七项合约进行投标。

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国近代铁路建设的特点,并分析形成这一特点的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,试析新中国与旧中国两个时期铁路建设发生的巨大变化,并指出发生这一巨大变化的主要原因。

(3)材料三表明在铁路建设方面中英国际角色发生了什么变化?

这一变化对中国有何积极意义?

【答案】

(1)特点:

率先发展快速发展.

主要原因:

一是英国最早进行工业革命,而且需要交通运输方面的革命,二是英国重视人才奖励,科技发明,三是科学技术与资本紧密结合,科学技术迅速的转化为社会生产力,四是人们对铁路优势的认同,第五,政府的大力支持.

(2)变化一,旧中国外国修建的铁路多,中国修建的铁路少,而新中国铁路都是中国自己修建的,掌握铁路修筑权.变化二,就中国的铁路是列强侵略中国的工具,而新中国的铁路成为中国利国利民的工具.变化三:

就中国铁路发展慢,质量低管理差,新中国铁路发展快,质量高,管理科学.

主要原因:

国家掌握铁路修筑权,国家有统一的全盘计划,广大铁路工人的积极努力,和全国人民的支持.改革开放给铁路建设带来巨大的动力,我国科学技术不断的进步.

(3)英国由铁路先进大国变为一般国家,并在高铁建设上落后中国,中国有历史上的先建设落后国家变成铁路建设大国.铁路建设的发展,推动中国资本国际化,促进了中国经济的发展,提高了中国的国际地位,也促进了中国铁路建设技术的进一步发展.

【解析】

通过材料来考查中国建国前后铁路的修建情况、英国铁路的发展状况、现代中英两国的铁路状况。

(1)从材料“这是世界上第一条商业化运营铁路”“1880年,英国主要铁路线路基本建成。

1890年,全国铁路网形成,总长达32000公里”中可以概括出英国近代铁路建设的特点。

材料“在铁路建设投资热中,资本大亨乔治·赫德发挥了至关重要的作用”“首相惠灵顿亲自参加典礼”“英国政府批准”并结合工业革命的相关史实就可以得出第二小问的答案。

(2)从材料“这些铁路由列强修建,轨距宽窄不一;列强把本国陈旧落后的设备高价卖给中国;铁路按投资国别设局.分割管理,甚至一个铁路地区由几个铁路局管理”“建设人民铁路”“1975年底,全国铁路总营运里程达45992公里。

1978年后,铁路迎来了整顿与改革新时期”“1998年,全国铁路总营运里程达66428公里,2012年,全国有高铁13000多公里,时速均在300公里以上,高铁成为中国及亮丽的名片。

安全、快捷、舒适成为中国铁路的突出亮色”中可以得出第一小问的答案。

根据所学知识可以建国前后的政治、经济等方面来分析变化的原因。

(3)从材料“开放120亿英镑高速铁路兴建合约的竞标”中可以看出在铁路建设方面中英国际角色的变化的表现。

根据所学知识可以得出这一变化对中国的意义。

14.阅读材料,完成下列要求。

材料短促的二十世纪仿佛一张三联画,或者说,像一个历史的三明治。

从1914年起,到二次大战结束,是大灾难的时期。

紧接着,是一段经济成长异常繁荣,社会进行重大变迁的25至30年期;这短短数十年光明对人类社会造成的影响,恐怕远胜任何长度相当的历史时期。

而本世纪的最后一部分,则是一个解体分散、彷徨不定、危机重重的年代。

——摘编自【英】艾瑞克·霍布斯鲍姆《极端的年代1914~1991》

解读材料,提炼观点,并结合世界史相关史实,加以论述。

(要求:

明确写出观点,论述须史论结合。

)

【答案】示例:

观点:

二十世纪的历史,灾难与繁荣并存。

从1914年至二战结束,世界有诸多灾难。

这一时期,两次世界大战使欧洲乃至整个世界都遭到了前所未有的破坏。

1929—1933年的经济大危机,对资本主义世界造成了严重的创伤,社会危机四伏。

两极格局时期,冷战与热战并存,世界局势动荡不安。

两极格局瓦解后,和平与动荡、缓和与紧张并存;多极化趋势加强;社会主义运动遭到重大挫折。

但20世纪的世界也是繁荣的世界。

一战结束后至经济大危机前的十年,世界和平发展,苏俄计划经济取得巨大成就。

二战结束后30年左右的时间里,资本主义国家普遍加强国家干预,经济迅速恢复和发展。

国际货币基金组织、世界银行、关贸总协定等国际组织的成立,欧盟、北美自由贸易区等区域经济集团的推动,使世界经济朝着体系化、制度化方向发展。

20世纪的科学技术和社会生产的突飞猛进,载入人类文明和社会进步的史册,社会生活也随之发生巨大的变化。

社会主义制度越出苏联一国范围,极大地改变了世界的面貌,世界社会主义运动取得了突破性的进展。

民族解放运动风起云涌,新独立的亚非国家团结一致,共同反对殖民主义,维护民族独立的成果,发展民族经济。

总而言之,20世纪人类社会在经历灾难的同时,也迎来了发展和繁荣。

【解析】

本题属于开放题,依据材料中信息从“二十世纪的历史,灾难与繁荣并存”等提取观点。

第二问论证结合近现代世界科学成就从“从1914年至二战结束,世界有诸多灾难。

这一时期,两次世界大战使欧洲乃至整个世界都逜到了前所未有的破坏。

1929—1933年的经济大危机,对资本主义世界造成了严重的创伤,社会危机四伏。

两极格局时期,冷战与热战并存,世界局势动荡不安。

两极格局瓦解后,和平与动荡、缓和与紧张并存;多极化趋势加强;社会主义运动遭到重大挫折。

”等归纳论证,并说明结论即可。

点睛:

开放试题答题方法:

解答此类试题要求学生在掌握一定史实的基础上再对材料中相关系信息进行高度概括,从而得出问题的答案。

具体解题方法如下;

1.变化、趋势类:

答题要求一般遵循“从……到……”格式答题。

这类题在高考试题中是常考题型,值得关注。

2.特点、特征类:

这类的题目一般要求“从具体到一般”,“从现象到本质”。

这类题难度较大,需要对材料进行高度的提炼和概括。

3.归纳要点类:

这类题目主要要求点要全,面要广,注意问题的角度和层次。

15.【历史选修3:

20世纪的战争与和平】

材料20世纪30年代,西方大国推行“绥靖政策”的主要表现

1931年“九一八”事变后

容忍日本侵略中国东北,不加以制裁。

1935—1936年

纵容意大利侵略埃塞尔比亚。

1936年3月

放任希特勒武装进占莱茵区。

1936—1939年

对德、意武装干涉西班牙采取“不干涉”和“中立”政策。

1937年7月

纵容日本发动全面侵华战争,此后又策划太平洋国际会议,阴谋出卖中国,同日本妥协。

1938年3月

默许希特勒兼并奥地利。

1938年9月

签订《慕尼黑协定》,将捷克的苏台德割让给德国。

(1)根据材料,概括“绥靖政策”的基本内涵。

(2)根据材料并结合所学知识,分析“绥靖政策”的影响。

【答案】

(1)内涵:

对法西斯侵略不加抵制,姑息纵容;退让屈服;以牺牲别国为代价,同法西斯勾结和妥协。

(2)影响:

助长了法西斯的侵略气焰;对大国起了麻痹作用;损害了弱小国家的利益;没有遏制局部战争的蔓延和扩大;加速了世界大战的爆发。

【解析】

【详解】

(1)内涵:

根据“容忍日本侵略中国东北,不加以制裁”“纵容意大利侵略埃塞尔比亚”得出对法西斯侵略不加抵制,姑息纵容;根据“放任希特勒武装进占莱茵区”“对德、意武装干涉西班牙采取‘不干涉’和‘中立’政策”得出退让屈服;根据“默许希特勒兼并奥地利”“签订《慕尼黑协定》,将捷克的苏台德割让给德国”得出以牺牲别国为代价,同法西斯勾结和妥协。

(2)影响:

根据材料和所学知识,可从助长了法西斯的侵略气焰、麻痹了大国、损害了弱小国家的利益和加速世界大战的爆发等角度分析回答。

16.【历史——选修4:

中外历史人物评说】

材料

苏联仍然生活在敌对的“资本主义包围之中”,从长远来说,与资本主义持久和平共处是不可能的。

……资本主义的内在矛盾不可避免地要发生战争。

由此产生的战争有两类:

两个资本主义国家之间的战争和他们对社会主义世界进行干涉而发动的战争。

妄图逃避资本主义内部矛盾的精明的资本家们,倾向于后一类战争。

苏联及其在国外的朋友,都必须致力于加深和利用资本主义大国之间的分歧和矛盾。

如果资本主义国家之间的分歧和矛盾发展到“帝国主义”战争的地步,那么资本主义国家就必须把这场战争转变为革命起义。

总结起来说,我们面对着一个政治力量,狂热的支持他的国家,以及损害我国在国际上的权威。

我们必须努力教育我们的群众去了解俄国形势的真相。

……不能仅由报纸来做这件事,这主要应由政府来干。

……我们同他们的利害关系是微乎其微的。

在那里我们没有投资要去捍卫,没有确实存在的贸易会丧失,也几乎没有公民要去保护,更几乎没有文化交流要维持。

……许多外国人民,至少是欧洲各国人民,他们正在寻求指导。

如果我们不给予指导,俄国人肯定会给的。

……归根到底,我们在处理苏联共产主义这个问题的时候,可能落在我们头上的最大危险在于我们让自己变得同我们所要对付的人一样。

——摘自1946年2月《美国驻苏大使馆代办乔治·凯南致国务院电报》

(1)根据材料,概括乔治·凯南关于美苏关系的主要观点。

(2)根据材料并结合所学知识,简要评价乔治·凯南的观点。

【答案】

(1)美苏无法和平相处;美苏存在战争危险;苏联扩大影响必然影响美国霸权;美苏战争对美国