人教版九年级历史上册复习资料1.docx

《人教版九年级历史上册复习资料1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版九年级历史上册复习资料1.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版九年级历史上册复习资料1

九年级历史上册复习资料

第1课人类的出现

一、人类的起源:

现代人类是由非洲南方古猿中的一支发展而来,南方古猿(代表是埃塞俄比亚发现的化石"露西")属于"正在形成中的人"(已经能直立行走,使用工具),人类在距今三四百万年前形成。

人类形成过程:

猿类→正在形成中的人→完全形成的人

(1)"猿类"指生活在千百万年前的古代猿类,它们是人类的远祖。

(2)"正在形成中的人"指从猿到人的过渡形态,他们已能直立行走,使用木棍、石块等天然工具。

(3)"完全形成的人"指已能制造工具,真正进行劳动的人,他们已经从动物中完全脱离出来。

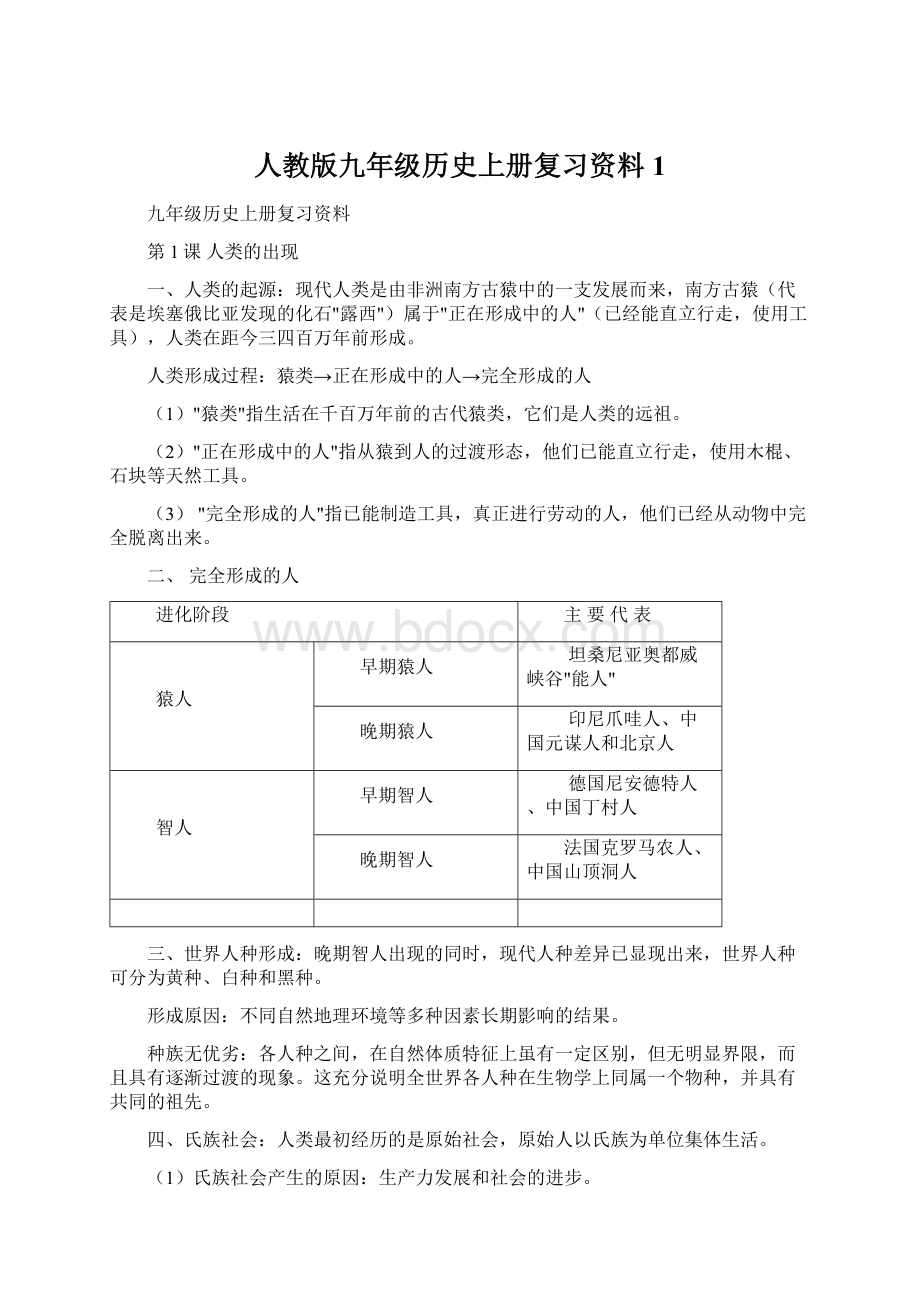

二、完全形成的人

进化阶段

主要代表

猿人

早期猿人

坦桑尼亚奥都威峡谷"能人"

晚期猿人

印尼爪哇人、中国元谋人和北京人

智人

早期智人

德国尼安德特人、中国丁村人

晚期智人

法国克罗马农人、中国山顶洞人

三、世界人种形成:

晚期智人出现的同时,现代人种差异已显现出来,世界人种可分为黄种、白种和黑种。

形成原因:

不同自然地理环境等多种因素长期影响的结果。

种族无优劣:

各人种之间,在自然体质特征上虽有一定区别,但无明显界限,而且具有逐渐过渡的现象。

这充分说明全世界各人种在生物学上同属一个物种,并具有共同的祖先。

四、氏族社会:

人类最初经历的是原始社会,原始人以氏族为单位集体生活。

(1)氏族社会产生的原因:

生产力发展和社会的进步。

(2)母系氏族社会特征:

A实行群婚,人们只知其母不知其父。

B妇女在社会中占主导地位(采集是食物的主要来源)。

C财产公有,生产和分配以集体为基础平均分配。

(3)父系氏族社会特征:

A出现产品交换和以交换为目的的商品生产,B男子在经济中占主导地位(从事农业畜牧业),开始支配社会,C婚姻关系相对固定,人们既知其母又知其父。

D出现剩余产品和私有制

五、氏族社会的作用:

它是原始人类社会组织和经济组织的基本单位,使得人类具备了远比动物高级的理智性和社会性,既避免了近亲通婚对人类素质的危害作用,也增进了人们之间的凝聚力,有力地推动了人类社会经济文化的发展。

六、母系氏族和父系氏族的相同与不同点:

(1)相同点:

A都以血缘关系为纽带B都实行财产分配的公有制。

(2)不同点:

A母系氏族妇女在社会中占主导地位,父系氏族男子在社会中占主导地位。

B母系氏族人们只知其母不知其父,父系氏族人们既知其母又知其父。

C母系氏族实行公有制,父系氏族后期出现私有制和奴隶制,原始社会开始解体。

七、原始社会的解体:

A.时间:

父系氏族晚期。

B.过程:

生产力提高→出现剩余产品→私有制产生、奴隶制出现→阶级矛盾激化→国家机构形成。

八、比较国家与氏族的不同:

氏族是按血缘关系自然组成的,没有剥削和压迫,共同劳动。

国家是按地域关系通过政府、军队、监狱等暴力机构来组成,实行阶级统治、剥削和压迫。

第2课大河流域--人类文明的摇篮

一、古代埃及:

1、地域:

非洲东北部的尼罗河流域(土地肥沃,便于农业种植)

2、发展概况:

①约公元前3500年出现奴隶制国家。

②公元前3000年左右,初步统一的古埃及国家建立,首都孟斐斯。

③公元前15世纪图特摩斯三世在位时,埃及成为地跨亚非两洲的军事帝国。

④公元前6世纪被西亚波斯帝国所灭。

3、文明代表:

①是世界上最早的奴隶制国家之一。

②古代文明象征:

金字塔(埃及国王巨型陵墓)和狮身人面像(埃及国王权力和地位的象征)

4、文化:

①文字:

创制象形文字。

②历法:

制定了世界上最早的太阳历。

③建筑:

金字塔和卡尔纳克神庙。

④推算圆周率为3.16,能计算多种形状面积。

⑤医学:

制作和保存干尸"木乃伊"。

二、古代巴比伦

1、地域:

西亚的两河流域(幼发拉底河和底格里斯河流域,土地肥沃有利发展农业生产)

2、发展概况:

①约公元前3500年,苏美尔人在两河流域南部建立奴隶制小国。

②公元前18世纪,国王汉谟拉比统一了两河流域,定都巴比伦城。

3、汉谟拉比法典:

①背景:

公元前18世纪,国王汉谟拉比统一了两河流域,建立了中央集权的奴隶制国家。

②性质(目的):

维护奴隶主阶级利益的法典。

③历史地位(意义):

现存的世界古代第一部比较完备的成文法典。

4、文化:

①文字:

古代西亚人使用楔形文字,后来腓尼基人创立腓尼基字母。

②天文历法:

古代两河流域人们编制了太阴历和创立星期制度。

③建筑:

两河流域的"空中花园"。

④数学:

古代两河流域的人们使用十进位法和六十进位法,把圆周分为360度。

⑤文学:

古代西亚有"诺亚方舟"的神话故事,收入基督教的《旧约圣经》里。

三、古代印度

等级名称

社会阶层

职责和义务

婆罗门

祭司贵族

掌握神权

刹帝利

国王、武士、官吏

把持国家军事和行政大权

吠舍

农民、牧民、手工业者、商人

向国家纳税,向神庙上供,供养一、二等级

首陀罗

被征服者、贫困破产失去土地的人

几乎没有权利,受奴隶主阶级剥削和奴役,干最低贱的职业

1、地域:

亚洲南部的印度河流域和恒河流域(水源充足,土地肥沃,有利发展农业)

2、发展概况:

①约在公元前2500年,印度河流域出现奴隶制小国。

②来自中亚的雅利安人侵入印度,征服当地印度居民,建立起奴隶制国家。

③公元前3世纪,摩揭陀国统一了除南端以外的整个印度半岛。

3、社会情况:

①雅利安侵入印度后,逐渐产生不同等级,形成严格的等级制度,史称"种姓制度"

②古代印度社会制度------"种姓制度",分为四个等级:

婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗(各个等级之间高低贵践有别,下一等级不能从事上一等级职业,不同等级之间不能通婚)。

③性质:

维护奴隶主贵族特别是婆罗门阶层的利益。

④种姓制度的影响:

(1)激化了当时的社会矛盾,

(2)对后来印度社会的发展带来不良影响。

4、佛教:

公元前6世纪,佛教诞生。

公元前3世纪摩揭陀国阿育王在位时,佛教开始向古代印度以外传播。

5、文化:

①数学:

发明包括0在内的10个数字符号[这些符号后来由阿拉伯人传到欧洲,被称为阿拉伯数字]和现在通用的计数法。

②长篇史诗:

《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》

四、大河流域产生人类文明的原因:

(1)大河流域气候湿润,光热充足,地势平坦,适合人类生存。

(2)大河流域水源充足,河水定期泛滥,土地肥沃有利于农业生产的发展。

大河流域产生的人类文明有:

古代中国、古代埃及、古代巴比伦、古代印度。

第3课西方文明之源

一、雅典城邦的繁荣

1、爱琴文明(希腊早期文明):

发祥于公元前2000年,先以克里特岛为中心,后来转到迈锡尼(克里特文明和迈锡尼文明合称爱琴文明),历时800年后消亡。

2、希腊城邦:

(公元前8世纪)主要有斯巴达、雅典

A、斯巴达:

(外族斯巴达人侵入征服当地居民建立的奴隶制军事国家)

(1)特点:

内陆国家,农业为主,崇尚武力,实行严格的军事训练制度,少数奴隶主贵族掌权。

(2)斯巴达崇尚武力的历史原因:

斯巴达境内被征服居民人数数倍于斯巴达人,需要用暴力镇压反抗以维持统治。

B.雅典:

(当地希腊居民建立的奴隶制共和国)

(1)雅典特点:

近海国家,海上交通便利,工商业发达,崇尚文化,奴隶主和公民(平民)广泛参政(公元前6世纪成为著名的奴隶制共和国)。

(2)雅典工商业发达的原因:

雅典境内多山、临海且有良好的港湾,在经济繁荣文化发达的基础上,逐渐形成对外开放对内民主的政治模式。

3、雅典伯利克里的改革

(1)改革的原因:

雅典奴隶制经济得到迅速发展,奴隶劳动普遍,中小奴隶主要求扩大政治权力。

(2)内容:

扩大公民权利、鼓励学术研究、重视教育、发展文艺。

(3)表现:

政治上:

奴隶主民主政治发展到高峰。

经济上:

奴隶制经济高度繁荣。

文化上:

文化昌盛,重视教育,人才辈出。

(4)启示:

改革是经济发展、社会进步的重要推动力,杰出人物对社会发展能起一定推动作用。

(5)评价伯利克里改革:

第一,它为雅典的昌盛提供了政治上的条件和保障,把古代世界的民主政治发展到顶峰,成为一种典型范例,对近代西方民主政治也产生一定影响;

第二,它是奴隶主民主政治,本质上仍然是少数奴隶主对广大奴隶的专政,能够享受到民主权利的成年男性公民只占雅典人口的1/6。

4、罗马共和国的兴亡

①公元前8世纪,罗马城逐步建立起来。

②公元前509年,罗马建立了共和国。

③公元前3世纪至公元前2世纪,罗马为争夺地中海霸权,掠夺资源与奴隶,同地中海西部强国迦太基进行了三次战争(史称布匿战争),罗马打败迦太基,公元前2世纪成为地中海的霸主。

④公元前73年,斯巴达克发动起义[奴隶起义]罗马发生了严重的社会危机,奴隶主开始建立独裁统治(公元前49年,凯撒夺取政权后被刺杀),以稳固政权。

⑤公元前27年,屋大维建立罗马帝国(罗马共和国被罗马帝国取代)。

2世纪,罗马成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,地中海成为它的内湖。

帝国开始的约两百年间,内战停止,统治政策加强,局势安定,经济繁荣,史称"罗马和平"时期。

⑥395年,罗马帝国分裂为东、西两部分。

476年,西罗马帝国被日耳曼人灭亡。

(西罗马帝国灭亡标志着西欧奴隶社会的结束)

5、欧洲文明的起源与亚非文明的起源的比较和对我们的启示

(1)欧洲文明起源于海洋文明(古希腊、古罗马文明),亚非文明起源于大河文明。

(2)古代希腊和古代罗马兴起于海洋旁边,海上贸易和工商业特别发达;亚非文明古国兴起于大河流域,以农业经营为主。

(3)启示:

这说明了不同的地理环境,造就了不同的经营方式和文明类型。

6、为什么说伯利克里执政时期,雅典奴隶主民主政治发展到古代世界高峰:

这是因为伯利克利在执政期间,进行了改革,扩大公民的权利,很多公民担任了政府公职,全体成年男性公民可以参加公民大会,决定内政、外交、各平、战争等重大问题,在行政和司法机构中也发挥着重要作用,同时他还鼓励学术研究、重视教育、发展文艺,使这一时期的雅典经济繁荣、文化繁盛,所以说达到了奴隶主民主政治的高峰。

第4课亚洲封建国家的建立

一、日本早期历史:

1、1世纪前后,日本开始出现奴隶制国家。

2、后来本州中部兴起奴隶制国家大和,大和5世纪统一了日本。

二、大化改新

1、历史背景:

(1)国际上,中国隋唐的制度非常先进;

(2)国内,六七世纪日本的社会矛盾尖锐,大贵族奴隶主势力强大,政局混乱。

2、时间、方式和实施者:

7世纪中期(645年)改革派发动宫廷政变,拥立孝德天皇上台,(646年)颁布改新诏书。

3、内容:

(1)政治上建立中央集权的天皇制国家,废除贵族世袭制,以才选官。

(2)经济上把很多贵族土地收归国有,部民转化为国家公民。

国家定期把土地分给农民耕种,向他们收取赋税。

4、作用:

A.是一场古代日本以学习和模仿古代中国隋唐的经济和政治制度为主要内容进行的改革。

B.它打击了奴隶主贵族势力,形成了以天皇为首的中央集权国家,使日本社会环境稳定,社会经济得到发展。

C.日本特有的民族精神也从原来的"神道"向"武士道"演变。

D.它使日本从奴隶社会走向封建社会,为以后的繁荣奠定了基础。

5、影响和意义:

是日本从奴隶社会向封建社会过渡的标志。

6、启示:

日本民族是一个非常善于学习的民族,它把其他民族的文化拿来,变成具有自己特色的文化。

在古代日本向中国学习,在近代日本向西方学习,这些都使日本不断进步、强盛起来。

7、其他

A、"大化改新"后,大和正式改名日本国,意为"日出之处的国家"。

B、中日交往是从汉朝开始的。

在唐朝双方使节往来相当密切,唐朝的经济、文化处于当时世界领先地位,唐朝的繁盛吸引了世界各地的人们漂洋过海,日本当时频频派遣留学生来到长安,学习先进的中国文化。

唐朝自身也以博大的胸怀兼容并蓄外来文化的精华。

日本人今天的和服、文字、家具等等,还保留着中国唐朝的习俗。

三、阿拉伯国家的建立

1、伊斯兰教产生原因:

A、阿拉伯半岛大部分地区、为了争夺水源和牧场,部落间相互仇杀。

B、内部矛盾丛生、商业连遭破坏、生产停滞和外部势力入侵。

C、阿拉伯人民渴望建立统一国家。

D、各部落间的多神崇拜不利于阿拉伯的统一。

2、穆罕默德的主要活动:

A.创立伊斯兰教(时间:

7世纪初、地点:

麦加);

B.在麦加城传教(由于麦加贵族担心伊斯兰教会损害自己的政治和经济利益,所以千方百计迫害信徒们)失败;622年带领少数信徒出走麦地那,在麦地那建立政教合一的国家;

C.630年兵临麦加城下,最终与麦加贵族达成协议。

从此,麦加成为伊斯兰教的圣地。

3、伊斯兰教所起的作用。

伊斯兰教的传播,有利于阿拉伯半岛的统一。

征服麦加,加速了阿拉伯半岛的统一。

到穆罕默德病逝时,阿拉伯半岛已基本统一,统一的阿拉伯国家建立起来。

他的继承者们经过一系列大规模的征服和扩张,将穆罕默德创立的阿拉伯国家建成一个地跨欧、亚、非三洲的阿拉伯帝国。

第5课中古欧洲社会

一、等级森严的西欧封建社会

1、西欧早期历史:

西罗马帝国灭亡后,日耳曼人建立起了许多国家,其中最强大的是法兰克王国,统治了欧洲中西部大片土地。

843年法兰克王国一分为三(分为德、法、意)。

2、查理.马特改革(又叫采邑制改革)

内容:

改变无条件赏赐土地做法,实行有条件的土地分封,得到封地的人必须为封主服兵役,领主有责任保护附庸,附庸也有义务效忠,随时去前线作战。

性质:

采邑制是一种以土地为纽带的代表封建主与附庸之间关系的封建土地制度。

作用:

它大大提高了国家的战斗力。

结果和意义:

在西欧封建贵族内部形成了严格的等级制度。

3、西欧封建等级制度:

国王、封建主和基督教会通过层层采邑分封建立起依次互为主从的金字塔般的封建等级制度。

但是,附庸只效忠于直接的领主,对于其他领主包括更高级的领主,则不必承担什么义务。

于是,中小封建主阶层的力量得到加强(我的附庸的附庸,不是我的附庸)。

中国古代所实行的则是中央集权制度,则强调"普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣"。

两相比较,差异十分明显。

二、罗马教廷在西欧封建社会中的地位和影响

西欧封建社会时期,由于长期动乱,教会乘机扩大势力和影响,各国国君纷纷接受基督教,基督教成为各国的国教,封建势力与教会勾结起来,并向教会赐赠地产。

教会势力发展起来。

在整个中古时期,教皇和教会不仅是西欧最大的土地所有者,还是西欧封建制度的精神支柱。

在精神和文化领域,神权凌驾一切。

(如:

布鲁诺最后就是被烧死在火刑柱上)(由于中古世纪,教会对西欧政治、经济、思想文化的影响深远,所以以后西欧出现的文艺复兴、宗教改革、资产阶级革命等均与教会有关)

三、西欧城市的重新兴起

1、西罗马帝国灭亡后,西欧城市一度衰落。

2、西欧城市的重新兴起时间:

10世纪

3、分布的地区:

交通便利,原料和产品便于获取和销售的地方。

4、发展的原因:

那里既有西罗马帝国的手工业和商业基础,又适于同拜占廷帝国以及东方维持政治、经济上的联系,城市容易发展。

5、产生方式:

在教会或世俗封建主的领地上自发产生起来。

6、城市市民争取自治运动:

(1)原因:

随着城市的发展,市民与封建主之间的阶级冲突日益尖锐,封建主日益贪婪,不断对城市市民加紧剥削。

(2)自治方式:

金钱赎买或武力夺取自治权。

(3)代表:

法国琅城的市民起义(先是金钱赎买,后武力夺取自治权)

7、市民阶级形成,进一步分化出手工业者、商人、银行家;富裕商人、银行家发展为早期资产阶级,为资本主义的兴起准备了条件。

8、市民阶级形成意义:

A.经济方面,城市的商品经济从一开始就对封建制度起着瓦解作用。

B.政治方面,那些拥有自由和自治权利的城市,成为新的政治实体,它们与王权联合,共同对付大贵族。

城市里的市民阶级不断发展壮大,成为近代资产阶级的前身。

C.思想文化方面,伴随着市民阶级在政治、经济生活方面地位的提高,一种新的世俗生活观念逐渐形成,这为以后出现的文艺复兴和宗教改革运动奠定了基础。

四、拜占廷帝国的灭亡

1、西罗马帝国灭亡后,日耳曼人还未能建立一种与古典文明媲美的新文化。

而拜占廷帝国则融合了古希腊罗马文化和东方文化,绚丽多彩,傲立于当时相对黑暗的欧洲世界(代表建筑:

圣索非亚大教堂)。

2、东罗马帝国定都君士坦丁堡,君士坦丁堡原称拜占廷,所以东罗马帝国又叫拜占廷帝国。

3、拜占廷帝国由盛转衰的过程和原因。

(1)过程:

6世纪东罗马帝国为了恢复过去的帝国荣耀,四处征讨,财尽民穷,被征服地处处遭遇反抗,此后帝国内忧外患不断,国力衰弱,13世纪上半期曾被西方军队征服半个多世纪,四分五裂,15世纪中期(1453年)被奥斯曼土耳其帝国所灭。

(2)灭亡原因:

拜占廷帝国的统治者无视西欧城市出现之后悄然兴起的文明因素,依然陶醉于已有的辉煌成就,更不屑于学习和吸纳其他文明的优点和长处。

这种封闭保守的心态持续了若干世纪之后,拜占廷帝国文明终于被历史大潮所淘汰。

(3)给我们的启示:

开放宽容使文明繁荣,保守狭隘使文明衰落。

第6课古代世界的战争与征服

一、希波战争:

1、今天伊朗高原的西南部,是古代波斯人的故乡。

2、公元前6世纪大流士一世统治波斯期间,它已经是一个地跨亚、非、欧三洲的帝国。

先后征服了埃及等国家。

3、希波战争:

公元前5世纪,波斯把矛头转向欧洲,三次出征希腊。

史称希波战争(以少胜多),公元前5世纪中期,希腊彻底战胜波斯。

4、波斯战败原因:

劳师远征,遭到顽强抵抗,希腊军民团结顽强战斗。

5、希波战争的影响:

它是东方波斯帝国与西方希腊城邦在各自发展中的一次碰撞,也是早期东西方文明的一次重要冲突,此后,世界文明发展的格局便逐渐形成东西方并立共存之势,一直延续至今。

二、亚历山大大帝东征

1、亚历山大帝国:

亚历山大帝国起源于希腊北方的马其顿王国。

亚历山大成为马其顿国王后,公元前4世纪后期打败希腊联军,出兵东征。

亚历山大率军先侵入小亚细亚,接着占领埃及,在埃及建立了著名的亚历山大港。

然后回师两河流域,攻占巴比伦等城市,灭了波斯帝国。

再后来,进军印度河流域,遭当地居民的顽强抵抗,气候不适,士兵普遍厌战,被迫退回两河流域,以巴比伦为都城,建立了横跨亚、非、欧三洲的亚历山大帝国。

2、亚历山大大帝东征对世界产生的影响:

A.从帝国的疆域来看,亚历山大帝国几乎包括了当时人类的文明:

希腊文明、埃及文明、两河流域文明、印度文明以及从两河流域文明派生出来的犹太文明、波斯文明等。

B.这些文明同属于亚历山大帝国管辖,整个亚欧大陆的交通被打通。

因此,伴随着亚历山大大帝的东征,希腊文化传播到了东方,东方文化也渗入到希腊文化。

正是在这一过程中,东西方文化得到交流和发展。

三、罗马帝国的扩张与文化传播

1、罗马帝国到2世纪,疆域达到最大,东起幼发拉底诃上游,西临大西洋,南到非洲撒哈拉大沙漠,北达不列颠、莱茵河和多瑙河,成为地跨欧、亚、非三洲的大帝国,地中海成为罗马帝国的内湖。

2、罗马帝国(公元前27年--476年)的"黄金时代"--罗马和平时期

(1)时间:

罗马帝国建立最初的约二百年间;

(2)原因:

战争停止、统治政策加强:

(3)表现:

局势安定,经济繁荣

(4)罗马的扩张影响:

一方面,罗马帝国的征服和统治伴随着暴力、奴役和压迫,充满着暴力;另一方面,罗马文化渗入到它统治过的广大地区,在客观上也导致了不同文化的交流与融合(罗马的建筑风格、拉丁语,罗马法传到世界各地,基督教在罗马帝国境内诞生和发展)。

(5)关于古代战争的影响:

战争从未在人类生活中长时间地停留,战争与文化的传播紧密相连,一般来说战争具有强烈的破坏性,会给人类带来沉重的灾难,但它也有积极的一面,伴随战争而来的往往是文化的传播与渗透、交流与融合。

四、几个主要的帝国:

1、古埃及军事帝国:

公元前15世纪至公元前6世纪,地跨亚、非。

2、波斯帝国:

公元前6世纪至公元前4世纪,地跨欧、亚、非。

3、亚里山大帝国:

公元前4世纪,地跨欧、亚、非。

4、罗马帝国:

公元前27年至476年,地跨欧、亚、非。

5、东罗马帝国:

395年至1453年,地跨亚、欧。

6、阿拉伯帝国:

8世纪中期至10世纪,地跨欧、亚、非。

7、奥斯曼土耳其帝国:

14世纪至18世纪,地跨欧、亚、非。

8、中国的秦帝国(公元前3世纪)、汉(汉武帝)帝国(公元前2世纪)、唐帝国(公元7世纪至9世纪)

五、关于罗马发展史:

(1)罗马城建立(公元前8世纪)

(2)罗马共和国(公元前509年——公元前27年,奴隶制共和国)(3)罗马帝国(公元前27年——395年,395罗马帝国分裂为东西两个帝国)(4)西罗马帝国(395——476年,被日耳曼人所灭)(5)东罗马帝国(395——1453年,被奥斯曼土耳其所灭)

第7课东西方文化交流的使者

一、阿拉伯数字的由来:

1、古代联接亚欧的商路:

丝绸之路(陆上丝绸之路、海上丝绸之路)

2、商路上来往的主要商人:

阿拉伯人(13世纪有意大利人)。

3、中国传入欧洲的商品有:

丝绸、瓷器、茶叶、四大发明。

4、印度传入欧洲的有:

糖、稻米、棉花

5、阿拉伯人对世界文化交流的贡献:

(1)把中国古代发明传入西亚与欧洲,给中国带来阿拉伯的天文学和医学知识,以及伊斯兰教和伊斯兰文化。

(2)发展和传播了印度人创制的0--9十个"阿拉伯数字"(12世纪阿拉伯数字传入欧洲,16世纪阿拉伯数字的写法与现在基本一致)。

(3)翻译保存了许多希腊著作。

(4)创立了完整代数学。

(5)著有《医学集成》、《医典》。

阿拉伯人(丝绸之路)在不同文明之间搭起了文化交流的桥梁,促进了东西方文化经济的交流和发展。

二、马可.波罗

名称

佛教

基督教

伊斯兰教

产生时间

公元前6世纪

1世纪(罗马帝国统治时期)

7世纪初

发源地

古代印度地区

中东的巴勒斯坦一带

阿拉伯半岛(麦加)

创始人

乔达摩·悉达多[释迦牟尼]

犹太人

穆罕默德

经典

《佛经》

《圣经》

《古兰经》

1、马可.波罗,意大利人,1271年沿丝绸之路来到中国的元朝大都(元世祖忽必烈在位期间),曾到中国的大江南北视察,在中国居住了17年,从海路回到意大利,写了记述东方经历和见闻的《马可.波罗行纪》,为中西文化的交流做出了突出的贡献。

2、《马可.波罗行纪》影响:

促进了东西方文化的交流,激起了欧洲人对东方财富的向往,成为欧洲人后来开辟新航路的直接动因。

第8、9课古代科技与思想文化

一、古老而神秘的文字

1、公元前3000年左右古代埃及人使用的文字叫做象形文字,它是世界上最古老的文字之一,通常被刻在庙墙、宗教纪念物和纸草上,主要使用者是僧侣和书吏。

古代埃及象形文字对以后字母文字产生了重要影响,是后世字母文字的基础。

2、两河流域的楔形文字产生于公元前3000年左右,由苏美尔人创造,后来流传到西亚许多地方,被西亚各族人民所采用,为人类文明的发展作出了重大贡献。

3、腓尼基人在埃及文字和西亚文字的影响下创造了22个拼音字母,为以后欧洲字母文字奠定了基础。

希腊人则在学习腓尼基字母的基础上,创造了希腊字母文字。

在希腊字母的基础上,形成了罗马的拉丁字母,拉丁字母上世界上最通用的字母。

4、中国商朝的甲骨文,是一种比较成熟的象形文字。

二、世界三大宗教。

1、佛教

(1)产生历史背景:

随着印度奴隶社会的发展,"种姓制度"日益引起人们的不满,印度社会矛盾非常尖锐。

(2)主要教义内容:

宣扬"众生平等",反对婆罗门的特权地位,但不反对奴隶制度。

认为世间万物发展都有因果缘由,人的生老病死都是苦,人必须消灭欲望,忍耐顺从,刻苦修行。

(3)传播概况:

①公元前3世纪,摩揭陀国国王阿育王在位时,以佛教为国教,佛教开始向外传播。

(A、向北:

印度---中亚---中国---朝鲜、日本、越南。

B、向南:

印度---斯里兰卡-泰国、缅甸等和我国傣族地区)②迅速传播和发展的原因:

佛教反对等级制度,尤其是反对婆罗