高考语文复习现代诗歌鉴赏指导.docx

《高考语文复习现代诗歌鉴赏指导.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文复习现代诗歌鉴赏指导.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文复习现代诗歌鉴赏指导

2020年高考语文复习现代诗歌鉴赏指导

一、考情分析

首批高考改革地区山东省组织的2020新高考模拟考试中,增设了一篇现代诗歌阅读题。

考纲上提到过现代诗歌鉴赏,考纲规定:

“了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法”,这里的诗歌特指现代诗歌。

但因考试基本不涉及,以至于很多同学进入“学的不考、考不学”的认识误区。

这次模拟给教和学敲响了警钟。

本次模拟考共设置了两个四选一的单选题和两个问答题,6、7小题(单选题)每小题3分,第8小题4分,第9小题6分。

第6小题考查对内容的理解,第7小题考查对艺术特色的理解,第8小题考查炼字,第9小题考查人称,看似简单,其实不简单。

诗歌的考查能力主要侧重在内容理解和手法运用上,同学们在复习时应有意识的加强训练,结合积累的关于文学类文本及古代诗歌鉴赏的知识,灵活应对各类题型,弥补这方面的短板。

下面我们结合原题,了解现代诗歌考查的重点内容以及明确未来复习的方向。

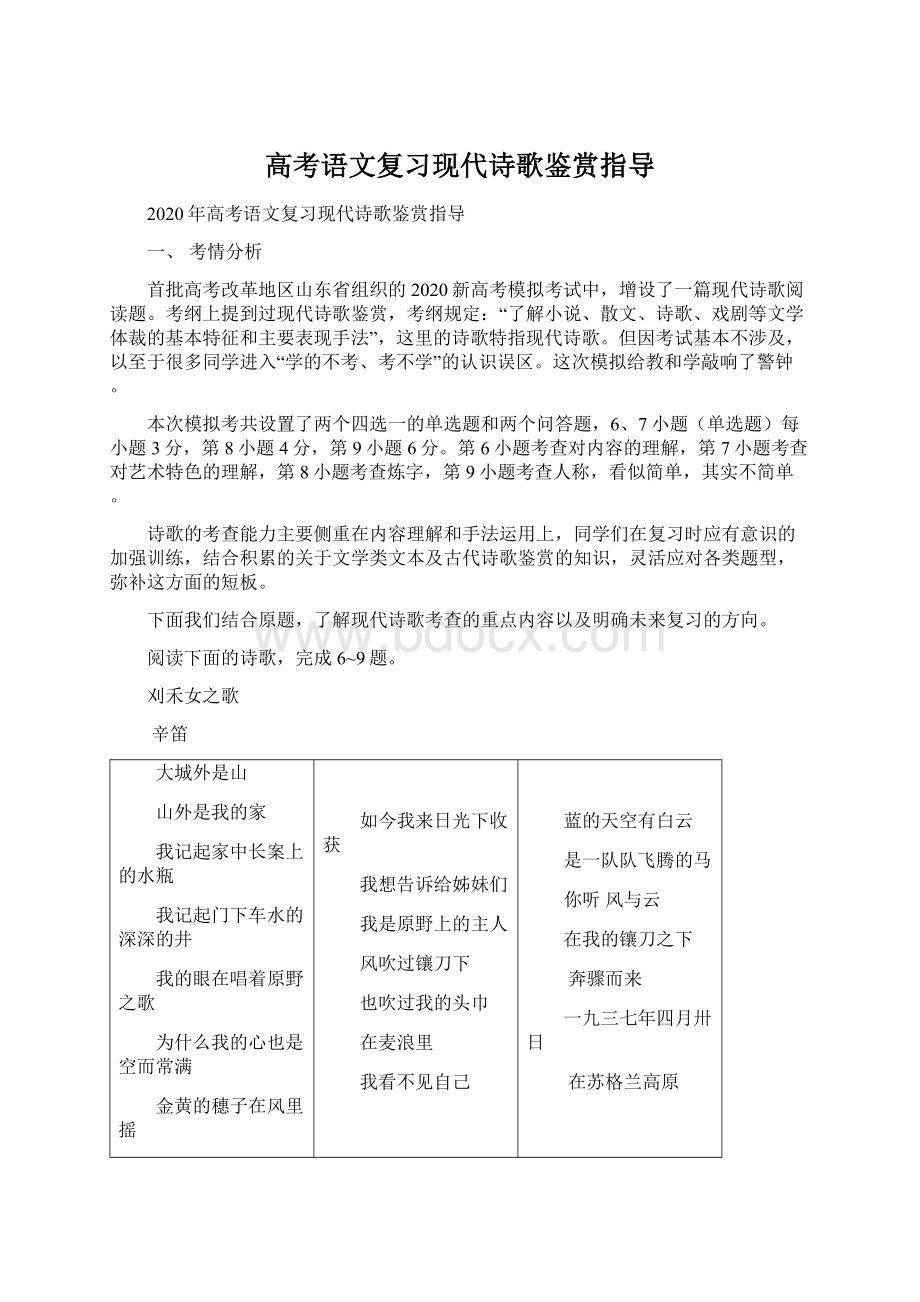

阅读下面的诗歌,完成6~9题。

刈禾女之歌

辛笛

大城外是山

山外是我的家

我记起家中长案上的水瓶

我记起门下车水的深深的井

我的眼在唱着原野之歌

为什么我的心也是空而常满

金黄的穗子在风里摇

在雨里生长

如今我来日光下收获

我想告诉给姊妹们

我是原野上的主人

风吹过镶刀下

也吹过我的头巾

在麦浪里

我看不见自己

蓝的天空有白云

是一队队飞腾的马

你听风与云

在我的镶刀之下

奔骤而来

一九三七年四月卅日

在苏格兰高原

6.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是(3分)

A.“大城外是山/山外是我的家”,既点出抒情主人公的出身背景,也含有城市与乡野的对比。

B.“我想告诉给姊妹们/我是原野上的主人”,写刈禾女收获时的心理活动,表达她对拥有原野感到欣喜。

C.“风吹过镶刀下/也吹过我的头巾”,写刈禾女劳作时的欢快,也写人与自然之间关系的和谐。

D.“在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时的渺小感。

【答案】D

7.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有情感倾向。

B.“金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用的表现手法。

C.“我的眼在唱着原野之歌”,运用通感的修辞手法,以抒情的笔触表达了刈禾女愉悦的心情。

D.“你听风与云/在我的镶刀之下/奔骤而来”,通过使用祈使语气和加快节奏,增强了抒情效果。

【答案】B

8.“为什么我的心也是空而常满”中的“空而常满”如何理解?

(4分)

【答案】①“水瓶”和“井”空而常满,刈禾女的内心也空而常满;②“空而常满”指我的内心空阔,却十分充盈,感到满足;③具有思辨性和哲理性。

(每答出一点给2分,给满4分为止。

意思答对即可。

)

9.诗歌从刈禾女的角度抒情,这样写有什么好处?

请结合诗歌简要分析。

(6分)

【答案】①可直陈内心,并将眼前所见与个人记忆结合起来,让刈禾女的形象更为丰满;②通过刈禾女情绪的起伏变化,形成内在的韵律感;③充分调动个人感宫,多角度呈现人与原野的关系;④从“我”的角度抒情,“我”既指刈禾女,部分地方也可指诗人,增加了诗歌的层次感。

(每答出一点给2分,给满6分为止。

意思答对即可。

)

二、基础知识积累

1.诗歌的概念

诗歌是与小说、戏剧、散文并列的文学样式。

诗歌饱含情感和想像,是以富于节奏和韵律的语言,集中精炼地社会生活,抒发情感的文学体裁。

现代诗歌又称新诗,一般指“五四”以后在继承发扬民歌和中国古典诗歌的优秀传统的基础上,借鉴吸收西方诗歌的表现形式、表现手法而逐渐发展形成的诗歌。

具有形式自由、韵律灵活、自然清新的特点。

新诗采用了自己独特的语言表达方式(“诗家语”),它高度凝练,

大幅跳跃,富有暗示性。

“夫缀文者情动而辞发,观文者披文以入情,沿波讨源,虽幽必显。

”(刘勰《文心雕龙·知音》)刘勰的这段话告诉我们,作家诗人创作时,是先有了情思抒发的冲动,再发而为文辞形成作品,读者必先通过文辞才能了解作品传达的情思。

这样,由文辞入手,去解读作品,发幽探微,即使是隐微的内容,也会使它显露出来。

因此,在阅读鉴赏现代诗歌时,就必须把握其语言特点,从解读诗歌语言入手,进而探究诗歌的意蕴和思想内涵。

现代诗歌冲破了旧体诗的格律束缚,语言趋于口语化、散文化,其语言与散文的距离缩短,但仍具有自己的特点。

2.诗歌的主要分类

(1)按作品内容的表达方式分:

叙事诗和抒情诗

①叙事诗:

诗中有比较完整的故事情节和人物形象,通常以诗人满怀激情的歌唱方式来表现。

史诗、故事诗、诗体小说等都属于这一类。

②抒情诗:

主要通过直接抒发诗人的思想感情来反映社会生活,不要求描述完整的故事情节和人物形象。

如情歌、颂歌、哀歌、挽歌牧歌等。

(2)按作品语言的音韵格律和结构形式分:

格律诗、自由诗和散文诗

①格律诗:

按照一定格式和规则写成的诗歌。

它对诗的行数、诗句的字数(或音节)、声调音韵、词语对仗、句式排列等有严格规定。

如我国古代诗歌中的“律诗”“绝句”和“词”“曲”,欧洲的“十四行诗”。

③自由诗:

是近代欧美新发展起来的一种诗体。

它不受格律限制,无固定格式,注重自然的、内在的节奏,押大致相近的韵或不押韵,字数、行数、句式和音调都比较自由,语言比较通俗。

④散文诗:

是兼有散文和诗的特点的一种文学体裁。

作品中有诗的意境和激情,常常富有哲理,注重自然的节奏感和音乐美,篇幅短小,像散文一样不分行,不押韵。

如鲁迅的《野草》。

3.诗歌的特点

(1)分行排列

韵,读起来顺口,而且应富有感情地去读,不能像读新闻那样客观冷静、语气平缓。

(2)押韵

有一韵到底,或每节换韵,韵脚的韵母要相同。

有些新诗外表看起来并不押韵,但它符合内在情感的逻辑停顿,读起来也不觉得不顺口。

句式的排列或对仗或参差,要整齐匀称、错落有致。

(3)饱含真情

比如流沙河的《哄小儿》样的诗句,虽然是普通的场景,却表达出极为复杂、悲痛、深切的思想感情,感人泪下。

(4)立意新颖

王夫之说过:

“无论诗歌与长行文字,俱以意为主。

意犹帅也,无帅之兵,谓之乌合。

”苏轼也说:

“诗者,不可以言语求而得,必将深观其意焉。

”这是强调意的重要性,实际上意不光重要,还应该新颖,应该写出“人人心中有,人人笔下无”的新意来,应该有独特新奇的发现和感受。

如辛笛的《寄心》,简朴自然,平中见奇。

莫要跑到外面去,

去到外面有人骂,

只怪爸爸连累你,

乖乖儿,

快用鞭子打。

经过一夜的不平静,

决定把这颗心,

贴上八分邮票,

寄出去就是了。

(5)联想自然

联想自然即从眼前的事物触发灵感,联想到彼事物,把彼此自然联结起来,没有牵强附会之感。

如杨树林的《雄鸡》,由祖国地形图想到了雄鸡,由雄鸡想到了羽毛,由羽毛想到了“飞”,寄托了作者热爱祖国献身祖国的一片赤子之情。

高高的黑板前,

老师把祖国的版图悬起,

望着“雄鸡”他久久伫立,

我愿变成她身上的一根翎羽,

——羽毛丰满了,

她就能从地球上腾起,

一片片心湖荡起了旋律,

浪花中汇成同一个心曲。

6)跳跃自如

诗歌不能像小说那样,细微末节,娓娓到来,也不能像散文那样,抓住某个片断,尽情挥洒,大肆渲染,它要在极短的篇章里包蕴极其复杂的思想内容,有时时空跨度很大,因此需要自然过渡,跳跃自如。

如曾卓的《我遥望》,这首诗前后两节,一节一个层面,中间一个大断层之间,如果写散文、小说的话,正是用武之地,而写诗只能这样跨,用“狂风暴雨,惊涛骇浪”作为跳跃的翅膀,从年轻时跳到六十岁,中间留给读者去思考、去补充,蕴味无穷。

当我年轻的时候,

在生活的海洋中,偶尔抬头,

遥望六十岁,像遥望,

一个远在异国的港口。

经历了狂风暴雨,惊涛骇浪,

而今到达了,有时回头,

遥望我年轻的时候,像遥望,

迷失在烟雾中的故乡。

(7)凝练集中

凝练,指语言,集中,指主题,即能够用极其精练、准确、生动的语言,高度概括、集中地反映生活,言简意深,在有限的诗句之内,容纳丰富的思想内容。

如徐志摩的《沙扬娜拉——赠日本女郎》,原诗十八节,诗人只选取了一个最难忘的镜头,即“一低头的温柔”,把这位日本女子内心说不出的情意、掩不住的隐秘、别离的忧愁、莫名的委屈等等都表现出来了,诗人感觉她恰似水莲

花那样秀美、纯洁、娇弱而又灵动,再听她

软语温存的一声“珍重”,交织着“蜜甜”

与“忧愁”,她把思念留给了自己,仍把祝

福给了对方,最后的那一声音译的"沙扬娜拉"

(再见),更是情韵摇曳,萦回不绝。

这首诗

可以说凝练集中之至了。

最是那一低头的温柔,

像一朵水莲花不胜凉风的娇羞,

道一声珍重,

那一声珍重里有蜜甜的忧愁,

——沙扬娜拉!

(8)节奏和谐

在反复朗读中品味,体会诗歌节奏展示的美感。

这就要求把握好轻重感、韵律感,把作者所要强调交代的情感重音读出来。

如贺敬之《桂林山水歌》开头,通过反复品读,

可以从“神”“仙”“情”“梦”等字眼感受到桂

林秀丽山水的个性:

神姿仙态,如情似梦,迷离奇

妙,妙不可言。

神仙谁都没有见过,但云雾中影影

绰绰出现的仙女形象,唤起了人们那种捉摸不定的

美感,而情和梦也是不确定的,在反复朗读的过程中,就深刻地体会诗歌所具有的韵律美、节奏美,可以去想象那最深沉的情爱和最美丽的梦境,从风姿绰约的桂林山水图中,体会作者热爱祖国大好河山的感情,读出语言美的感受。

云中的神啊,雾中的仙,

神姿仙态桂林的山!

情一样深啊,梦一样美,

如情似梦漓江的水!

(9)形象生动

形象,本义是指人物或事物的形体外貌,具有可视可闻可触可感的性质。

现在人们把“形”与“象”组合成一个复合词,作为艺术概念,指作者根据现实生活中各种现象加以选择、综合所创造出来的具有一定的思想内容和审美意义的具体可感、鲜明生动的图画,包括人物、环境、景物等。

诗的形象是诗人情感的物化,是由诗人的主观感受凝固而成的有声有色有形有态的真、善、美的统一体。

如曹增书的《笑》:

“倚着春俏丽的肩膀/秋,憨厚地笑了”,这首诗是“春花秋实”的形象化表现,诗人妙用拟人化手法,一倚一笑,一憨一俏,形象生动,情趣盎然,真是一幅奇妙的镜头。

(10)意境优美

意,指意脉,即思想感情的脉络;境,指境象,即意脉贯注的对象。

意境合称,指作者的思想感情和外界事物相结合产生的一种境界。

也就是说,诗人把自己的主观感受和客观景象融为一体,通过艺术手段描绘出来,构成一种情景交融、形神兼备的艺术境界,含有言外之意、弦外之音、景外之景、象外之象,使读者可以从有限感知无限,得到一种韵味无穷的美感。

如沙鸥的《新月》,小船似的新月勾起了诗人的怀乡之情,爽性当真"乘船"回到了春暖花开的故乡,故乡的亲人正在梦中,“我在梦中靠岸”情深意美,极写其两地相思、魂牵梦绕的情景,意味深长。

新月弯弯,

像一条小船,

我乘船归去,

越过万水千山。

花香夜暖,

故乡正是春天。

你睡着了吗?

我在你梦中靠岸。

(11)虚实相生

像与不像、似与不似、切与不切、不即不离等说法不同,意思一样,都可以归结为虚实处理问题。

诗歌也一样,有实有虚,虚实结合,才能把读者带到一个既不脱离现实、又能超越现实、亦真亦幻、迷离朦胧的艺术境界中去。

如王小泥的《初春的家园》,这首诗,运用了许多修辞手法(拟人、比喻、通感、错觉、象征等)加以“变形”,使语言“陌生化”,实中有虚、虚中有实给人以既明白可解、又新鲜别致的感觉,增强了艺术魅力。

鸡鸣起伏,

雨点儿在屋瓦上,

弹奏《十面埋伏》,

当雀鸟啼亮木格格小窗,

母亲已从窗外菜园里,

掐来一筲箕湿漉漉的黎明。

石磨吟唱出两桶清香小曲,

姐姐把它凝成一锅乳白的晨曦,

我举起筷子,母亲瞪我一眼,

她怕我夹碎了,

姐姐水嫩嫩的叫卖声……

苍老的父亲,牵着水牛走向田间,

牛鞭,抽醒几声蛙鸣,

一曲山歌,在群山间回荡往复,

于最高的尖尖山上,

化为一只啸天的老鹰……

三、现代诗歌鉴赏

1.鉴赏诗歌的切入点

(1)知人论世。

读懂一首诗,首先要了解诗歌产生的时代背景、作家的生平经历和创作风格。

可以说,每一首诗的产生都是有背景的,都有一个契机激发诗人创作的灵感。

如《大堰河,我的保姆》,是艾青1933年因为一次被捕,一场大雪,想起了身世凄凉的大堰河,从而引起对她的怀念,一口气写下了这首自传体抒情诗。

了解这一背景对理解整个诗的内容是大有帮助的。

当然并非所有的诗歌都要了解其创作背景,主要还是从诗歌本身内容出发,这需要根据具体情况而定。

(2)诗歌的语言

语言是一切文学作品的基本材料,诗歌尤其讲究语言的运用,其艺术形象的塑造,意境的营造以及情感的传达,都要借助语言。

由于体裁的特点,诗歌的语言要求能用最简洁的词句来传达尽可能丰富的内容,这就形成诗歌语言凝练、含蓄、跳跃性强的特点。

相对来说,新诗采用白话文写作,较少用典,从字面上较旧体诗容易把握,但要能正确评价一首诗,还是要反复朗诵,尽力揣摩,抓住饱含作者深情的词语来仔细品味其深层含义。

如台湾诗人余光中的诗《乡愁》,每节开头分别用“小时候”“长大后”“后来”“现在”概括了诗人生活道路的四个阶段:

少年、青年、中年、老年。

所选择的四个形象“邮票”“船票”“坟墓”和“海峡”,都是乡愁的载体,各有特色,又具有丰富的内涵。

其前面冠以“小小的一枚”“窄窄的一张”“短短的一方”“浅浅的一湾”等词语,回环往复,委婉和谐,如泣如诉,充分表露了作者思念祖国母亲的情感,也给人以韵律美的感受。

品味语言还要善于抓住关键的词语进行品析,并借助想像和联想,才可能进一步读懂其深层含义,领略诗歌语言的魅力。

如李瑛的《雨中》:

“一朵云/拧下一阵雨/匆匆地掠过车篷。

”一个“拧”,一个“掠”,多么生动传神,给人无限的想像空间。

品味语言一般包括遣词造句、语句含义和语体色彩等。

(3)诗歌的形象

诗歌是通过艺术形象来反映生活抒发感情的。

鉴赏诗歌必须准确把握诗歌中的艺术形象。

有些诗,通篇描绘具体鲜明的形象,借形象来抒发感情;有些诗,虽没有描绘具体形象,但能唤起读者想象,在想象中形成具体形象;也有些诗,既描绘了具体形象,也抒发了自己的思想感情,尽管诗歌刻画形象的方式有所不同,但鉴赏诗歌都必须把握诗歌描绘的形象。

要把握诗歌的形象,就要抓住形象的特征。

有些诗歌描绘的形象较多,我们应该对众多的单个形象进行组合加以想象,构成整体形象;有些诗歌描绘的形象并非实指,而是有比喻或象征的内涵,把握这类作品的形象就不能从字面上理解而应结合时代背景,作者遭遇等,通过想象,联想来挖掘形象的内涵。

总之,理解诗歌的形象应立足于深层理解和整体把握,不能望文生义,浮于表面。

如徐志摩的《赠日本女郎》:

“最是那一低头的温柔/象一朵水莲花不胜凉风的娇羞/道一声珍重,道一声珍重/那一声珍重里有蜜甜的忧愁/——沙扬娜拉!

”抓住诗的开头这两个令人难忘的形象很重要:

“低头的温柔”与“水莲花不胜凉风的娇羞”,实际上是以构思精巧的比喻,描摹了少女的娇羞之态。

我们读到这样的艺术形象,就感到一股朦胧的美感沁人心脾,仿佛吸进了水仙花的香气一般。

接着诗中写一遍又一遍互道珍重,那萍水相逢、执手相看的朦胧情意,被诗人淋漓尽致地发挥出来。

让读者与作者身同感受那悠悠离愁和那千种风情。

我们抓准了诗中的形象,也就能从整体上把握了作者的情感或诗歌的主旨。

诗歌塑造形象的手法很多,可以对形象直接描写,也可以间接描写;可以是白描,也可以是浓墨重彩;可以铺垫,衬托也可借助想象,联想塑造形象。

只有真正理解了诗歌的形象,才能深入领会诗歌所抒发的感情。

(4)诗歌的情感

诗歌是抒情言志的文体,鉴赏时,须深切体会诗歌的感情内涵。

可以通过诗歌的形象,意境中把握它所要暗示和启迪读者的东西来体会作者的情感。

如1999年高考阅读鉴赏艾青的《我爱这土地》,该诗塑造的“一只鸟”的形象,使人体味到诗人经历的坎坷、悲酸和执著的爱,也抒写了大地遭受的苦难、人民的悲愤和激怒、对光明的向往和希冀。

准确理解诗歌的情感,也就能正确把握诗歌的主题了。

一些诗歌的思想情感是通过诗歌形象的比喻,象征意义来体现的。

理解这类诗歌的思想感情,首先要准确把握形象的内涵,进而展开联想和想象加深对感情的理解,要避免形象把握上的实指性。

诗歌是一定时代生活的反映,理解诗歌的感情不能忽略时代的特征。

同一题材的作品,由于诗人的理想志趣,生活经历,所处时代不同,会表现出不同的思想感情。

理解诗歌的感情还要顾及诗歌的体裁,风格,流派等因素。

现实主义诗歌和浪漫主义诗歌在感情表达上就有区别,豪放派词和婉约派词表达的思想感情也有不同。

诗人抒发感情的方式是多种多样的。

可以直抒胸臆,可以借景或借物抒情。

许多诗歌是情景交融,寓情于景。

(5)诗歌的表达技巧

分析诗歌的表达技巧重在体会修辞手法和诗歌表现手法在诗歌中的妙用,如常用修辞手法有比喻、比拟、夸张、反复、排比、对仗、对比等,常用表现手法有情景交融、直抒胸臆、托物言志、动静结合、虚实相生、渲染、象征及映衬等。

如《沙扬娜拉——赠日本女郎》运用比喻和反复,《乡愁》运用比喻和排比,《雨中》运用拟人;《我爱这土地》前部分情景交融,最后直抒胸臆。

由此可见,诗人是通过运用多种修辞手法和表现手法来抒发丰富的情感的。

①诗歌的叙述人称

第一人称:

叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:

增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:

能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

②诗歌的表现手法

现代诗歌还有诸多表现手法,如直接抒情、借景抒情(寓意于象)、动静结合、动静互衬、烘托渲染、虚实结合、抑扬(先抑后扬,或先扬后抑)、对比、层递、联想、想象,情景交融、乐景写哀、以景结情等。

情景交融

即诗中环境描写,气氛渲染与人物思想感情紧密结合,做到“忘我”“忘物”天人合一境界的一种状态。

乐景写哀

属反衬手法的一种。

即用表面上欢乐的场景,来渲染一种低调,悲凉的气氛。

以景结情

诗歌在抒情或议论中戛然而止,转为写景,以景代情作结,使诗歌有一种“此时无情胜有情”的未尽之意。

③诗歌的修辞

主要修辞手法有:

比喻、比拟、借代、对偶、排比、夸张、双关、倒装、设问、反问、反语、用典、化用、双声、叠词叠韵、顶真、衬托、通感、象征、互文、复沓、移就、列锦、呼告等。

衬托

指为突出某一事物而做的对比,分正衬和反衬两种。

正衬,用类似的事物衬托所要突出者;反衬,用相反或相异的事物衬托所要突出者。

比如“轰隆隆的雷声把海鸭吓到悬崖底下,而高傲的海燕却更加勇猛在飞翔”即为反衬。

通感

把人们日常生活中各种感觉交错互通的一种修辞手法,以造成新奇,精警的艺术效果。

如“落絮无声春坠泪”;如“他的声音像是随风斜飘的雨丝,零乱而悲凉”

象征

指用具体事物表现某些抽象含义(特定的人物或事理),比如用论语表现伦理道德,用菊花表现节操,用十字架表现殉道和神圣。

互文

即互文见义。

指意思相近或相对的前后词语在文句中交错呼应,互为补充,使句子更加和谐齐整,彼此辉映。

复沓

移就

又叫复唱,指句子与句子之间更换少数词语,反复出现,以达到突出思想,加重感情,加强节奏和提醒读者的目的。

指有意识的把描写甲事物的词语移用来描写乙事物。

分移人于物,移物于人,移物于物三类。

移人于物,如“空虚的天井院,寂寞的梧桐树”;移物于人,如“一种铁青色的苦闷,从酱紫色的脸皮泛出来”;移物于物,如“辽阔的呼伦贝尔,甜蜜的湖光山色”。

呼告

指感情达到最高潮的时候,对想象中的人或物的直接呼唤和倾诉。

呼人,如“雷锋啊,雷锋啊,你真是我们的好榜样!

”呼物,如“土地,原野,我的家乡,你必须被解放!

”

列锦

又称列词,指全部用名词或名词性短语,经过特定选择组合,罗列在一起,以创造意境,增强画面感和气势。