汕头金中学年第一学期期末考试.docx

《汕头金中学年第一学期期末考试.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汕头金中学年第一学期期末考试.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

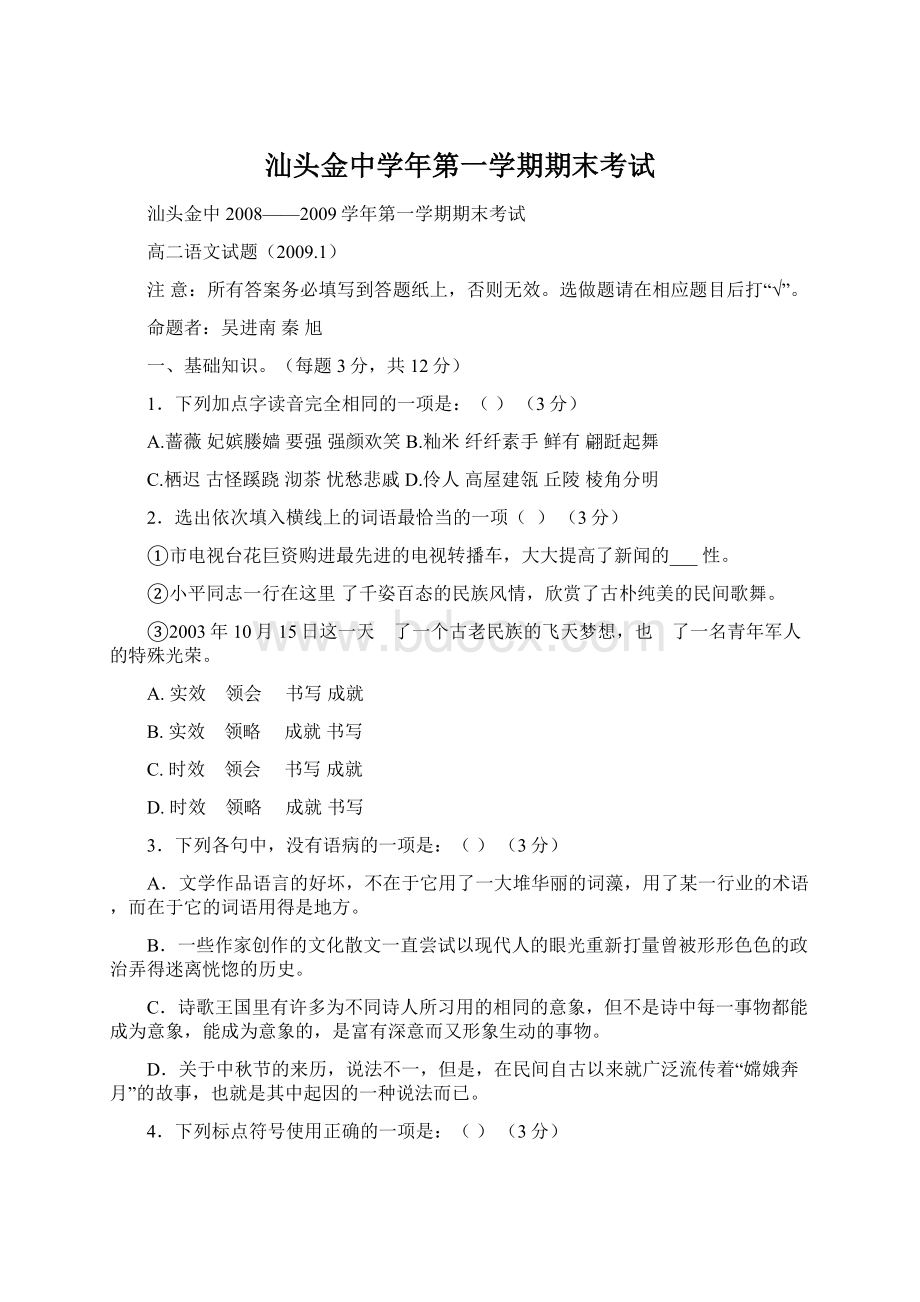

汕头金中学年第一学期期末考试

汕头金中2008——2009学年第一学期期末考试

高二语文试题(2009.1)

注意:

所有答案务必填写到答题纸上,否则无效。

选做题请在相应题目后打“√”。

命题者:

吴进南秦旭

一、基础知识。

(每题3分,共12分)

1.下列加点字读音完全相同的一项是:

()(3分)

A.蔷薇妃嫔媵嫱要强强颜欢笑B.籼米纤纤素手鲜有翩跹起舞

C.栖迟古怪蹊跷沏茶忧愁悲戚D.伶人高屋建瓴丘陵棱角分明

2.选出依次填入横线上的词语最恰当的一项( )(3分)

①市电视台花巨资购进最先进的电视转播车,大大提高了新闻的___性。

②小平同志一行在这里了千姿百态的民族风情,欣赏了古朴纯美的民间歌舞。

③2003年10月15日这一天 了一个古老民族的飞天梦想,也 了一名青年军人的特殊光荣。

A.实效 领会 书写成就

B.实效 领略 成就书写

C.时效 领会 书写成就

D.时效 领略 成就书写

3.下列各句中,没有语病的一项是:

()(3分)

A.文学作品语言的好坏,不在于它用了一大堆华丽的词藻,用了某一行业的术语,而在于它的词语用得是地方。

B.一些作家创作的文化散文一直尝试以现代人的眼光重新打量曾被形形色色的政治弄得迷离恍惚的历史。

C.诗歌王国里有许多为不同诗人所习用的相同的意象,但不是诗中每一事物都能成为意象,能成为意象的,是富有深意而又形象生动的事物。

D.关于中秋节的来历,说法不一,但是,在民间自古以来就广泛流传着“嫦娥奔月”的故事,也就是其中起因的一种说法而已。

4.下列标点符号使用正确的一项是:

()(3分)

A.一项针对青少年的调查显示,当前大多数青少年在消费观念上,主张“兼顾实惠和高标准。

”

B.他说,要坚持党的十一届三中全会以来的路线方针政策,关键是坚持一个中心、两个基本点。

C.它不会对您陛下跟我们这些灵魂清白的人有什么相干;让那些有毛病的马儿去惊跳退缩吧,我们的肩背都是好好的。

D.这时,玛妮站立起来,又盘膝坐下去,坐在这位伟人的遗体旁,这位伟人为和平和人道的事业献出了自己的生命。

二、古诗文阅读。

(一)阅读下面文言文,完成5——9题。

李密,字令伯,犍为武阳人也,一名虔。

父早亡,母何氏醮①。

密时年数岁,感恋弥至,烝烝②之性,遂以成疾。

祖母刘氏,躬自抚养,密奉事以孝谨闻

刘氏有疾,则涕泣侧息,未尝解衣,饮膳汤药必先尝后进。

有暇则讲学忘疲,而师事谯周③,周门人方之游夏。

少仕蜀,为郎。

数使吴,有才辩,吴人称之。

蜀平,泰始初,诏征为太子洗马。

密以祖母年高,无人奉养,遂不应命。

乃上疏曰:

臣以陷衅,夙遭闵凶。

生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。

臣少多疾病,九岁不行。

零丁孤苦,至于成立。

既无叔伯,终鲜兄弟。

门衰祚薄……

帝览之曰:

“士之有名,不虚然哉!

”乃停召。

后刘终,服阕,复以洗马征至洛。

司空张华问之曰:

“安乐公何如?

”密曰:

“可次齐桓。

”华问其故,对曰:

“齐桓得管仲而霸用竖刁而虫流安乐公得诸葛亮而抗魏任黄皓而丧国是知成败一也。

”次问:

“孔明言教何碎?

”密曰:

“昔舜、禹、皋陶相与语,故得简雅;《大诰》与凡人言,宜碎。

孔明与言者无己敌,言教是以碎耳。

”华善之。

出为温令,而憎疾从事,尝与人书曰:

“庆父不死,鲁难未已。

”从事白其书司隶,司隶以密在县清慎,弗之劾也。

密有才能,常望内转,而朝廷无援,乃迁汉中太守,自以失分怀怨。

及赐饯东堂,诏密令赋诗,末章曰:

“人亦有言,有因有缘。

官无中人,不如归田。

明明在上,斯语岂然!

”武帝忿之,于是都官从事奏免密官。

后卒于家。

[注]:

①醮(jiào),古时候称妇女出嫁。

②烝烝(zhēng),淳厚。

③谯周,人名。

5.下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是()(3分)

A.祖母刘氏,躬自抚养躬:

亲自

B.行年四岁,舅夺母志夺:

改变

C.齐桓得管仲而霸霸:

称霸

D.出为温令,而憎疾从事疾:

疾病

6.下列加点词的意义和用法,相同的一项是()(3分)

A.烝烝之性,遂以成疾密以祖母年高

B.士之有名,不虚然哉方是时,予之力尚足以入

C.常望内转,而朝廷无援项王按剑而跽曰:

“客何为者?

”

D.而朝廷无援,乃迁汉中太守要之,死日然后是非乃定

7.下列对文章的分析和理解,不恰当的一项是()(3分)

A.文中李密与张华的对话,表现出李密对忠贤兴国、奸佞误国的认识极其深刻。

B.晋武帝征召李密为太子洗马,李密以祖母年高,无人奉养为由,没有接受官职。

C.李密为官清廉,为人正直,很有才能,却始终没有得到皇上的赏识,未能调回京城任职,因此心怀怨恨。

D.李密在祖母刘氏过世后,应征太子洗马,实现他在《陈情表》中所说的先尽孝后尽忠的诺言。

8.用“/”给文中黑体字部分断句。

(2分)

齐桓得管仲而霸用竖刁而虫流安乐公得诸葛亮而抗魏任黄皓而丧国是知成败一也。

9.将文中划线的句子翻译成现代汉语

(8分)

⑴数使吴,有才辩,吴人称之。

(4分)

翻译:

⑵从事白其书司隶,司隶以密在县清慎,弗之劾也。

(4分)

翻译:

(二)阅读下面宋词,完成10——11题。

点绛唇李清照

蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。

露浓花瘦,薄汗轻衣透。

见客入来,袜刬[注]金钗溜。

和羞走。

倚门回首,却把青梅嗅。

[注]:

袜刬(chǎn),袜子滑落。

10.上片“露浓花瘦”一句写景有什么作用?

(4分)

11.下片写少女见到陌生人后的反应,诗人刻画人物栩栩如生。

明人钱允治认为作者这样的笔法“曲尽情态”,对此你有什么看法?

(6分)

三、填空题。

(任选3小题做答。

每空一分,共6分)

12.⑴ , 。

盈虚者如彼,而卒莫消长也。

(苏轼《赤壁赋》)

⑵ , 。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

(白居易《钱塘湖春行》)

⑶外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮, , 。

(李密《陈情表》)

⑷沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。

, 。

(李商隐《锦瑟》)

四、现代文阅读。

第一部分:

论述类文本

什么是生态文明?

人类发展史的实践表明,生态文明是有别于任何一种文明的崭新文明形态,其产生和发展具有必然的历史演进轨迹,即人类原始文明→农耕文明→工业文明→(后工业文明)→生态文明。

人们熟知的物质文明、精神文明、政治文明,都是伴随人类社会的发展而产生,唯有生态文明是现代工业高度发展阶段的产物。

众所周知,工业革命造成了生产力的空前解放和发展,创造了巨大的物质财富,同时导致了严重的环境危机和生态恶化,使发展变为不可持续。

生态文明,就是在深刻反思工业化沉痛教训的基础上,人们认识和探索到的一种可持续发展理论、路径及其实践成果。

可以说,生态文明是对农耕文明、工业文明的深刻变革,是人类文明质的提升和飞跃,是人类文明史的一个新的里程碑。

生态文明不只是生态、环境领域一项重大研究课题,而是人与自然、发展与环境、经济与社会、人与人之间关系协调、发展平衡、步入良性循环的理论与实践,是人类社会跨入—个新的时代的标志。

回眸历史,人类文明进化的轮廓清晰可辨

首先是原始文明,至少经历了170万~200万年。

考古资料佐证,中国的原始文明,始于距今约170多万年前的元谋人。

那个时期,极少的人口以狩猎采集为生,主要以石器为生产工具,对地球数千亿吨计的净植物生产力来说,人类的“消费”量简直可以忽略不计。

后来缘于原始农业的出现,虽已产生了生态问题,但地球生物圈一直保持着巨大的自我恢复生态平衡的能力。

这种人类与生物、环境之间自然有序的协同进化关系,堪称原始“绿色文明”。

到了农耕文明时期,随着生产工具和技术的进步,人类利用和改造自然的能力越来越大,相应的生态问题日渐显现、突出。

由于农业过度开发林地、草地、丘陵岗地与河湖滩地,带来的生态、环境恶化,致使文明衰落的变故屡见不鲜。

但总的看,这个时期人类的发展对自然生态的负面作用是渐进的,有一定的限度。

进入工业文明时期,人类对大自然展开了空前规模的征服运动,以掠夺的方式开发利用自然资源。

据有关统计资料,整个20世纪,人类消耗了约1420亿吨石油、2650亿吨煤、380亿吨铁、7.6亿吨铝、4.8亿吨铜。

占世界人口15%的工业发达国家,消费了世界56%的石油和60%以上的天然气、50%以上的重要矿产资源,从而带来了严重的生态、环境问题。

那么,我们不禁要问,其余的85%欠发达国家和地区的人口,面对剩下的不到50%的地球一次性资源,要实现工业化,如果沿袭传统工业化的发展方式,还有多少余地和空间?

!

这让人们看到了,作为一个整体的人类社会,第一次遇到了前所未有的生存与发展危机。

就是在这样的背景下,人类开始了生存与发展的深刻反思和艰难探索,生态文明顺势而生。

1972年召开的联合国人类环境会议,唤起了各国政府对环境问题的关注。

1992年在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会,使可持续发展思想得到了最高级别的政治承诺,为生态文明建设提供了保障。

20世纪后半叶以来,加强环境保护、走可持续发展之路,逐渐成为全人类的共识。

从对大自然的掠夺型、征服型和污染型的工业文明走向环境友好型、协调型、恢复型的生态文明,是革命性的变化和进步。

这既是人类历史发展的被迫之举,也是由“自在”走向“自为”的明智之举。

13.下列对“生态文明”理解有误的两项是()(6分)

A.生态文明与政治文明一样,都是现代工业高度发展阶段的产物;

B.生态文明是人类发展史上的一种崭新文明形态;

C.生态文明是人类深刻反思和艰难探索生存与发展问题的实践成果;

D.生态文明是对原始文明、农耕文明和工业文明的深刻变革;

E.人与自然、发展与环境、经济与社会的协调与平衡是生态文明的题中之义。

14.下列不属生态问题日益严重原因的一项是()(3分)

A.世界各国对石油、天然气等重要矿产资源的大量消费;

B.人类利用和改造自然的能力越来越大,生产工具和技术越来越进步;

C.林地、草地、丘陵岗地与河湖滩地的过度开发;

D.现代工业高度发展,对自然资源的非循环利用。

15.依文意概述不同文明形态阶段人与自然生态的关系。

(8分)

答:

16.世界各国对生态文明建设的共识与目标是什么?

(3分)

答:

第二部分:

从以下文学类文本和实用类文本中任选一部分作答,请在答题纸相应处打“√”。

(一)文学类文本

巴库人的自豪

到巴库来,当地官员一定会安排你到古城一游。

因为完好地保留下来的古城,是巴库人可以引以为自豪的文化古迹。

巴库古城坐落在市区边上的高地上。

古城方圆不足二平方公里,是现在大巴库城面积的百分之一,建于希尔沙赫王朝,距今五六百年。

古城的心脏是王朝的宫殿,围绕王宫依次排开的是教堂、学校、市场、民居,呈放射形的石板路被历史的车轮碾磨得光滑发亮。

完整的石头城墙苔迹斑斑,古市场石头货柜上依然有人进行纪念品交易,沿街而建的古民居,虽然一副老态龙钟的样子,但都完好无损。

行走在这古城中,犹如徜徉在中世纪的街市,只是那游人们花花绿绿的现代时装在提醒你,时空没有倒转。

可能是一种兴趣和爱好,本人对古迹保护之类的话题向来关注。

近些年,常有古迹被毁、古城古街被拆的信息见诸报端。

我们国家号称四大文明古国之一,历史悠久,古迹很多,可真正完整意义的古城已寥寥无几。

当年梁思成保护老北京城的建议未被采纳,已成为中华民族文化史上的一大遗憾。

八十年代同济大学出了个阮仪三教授,人称“古城卫士”,由于他的四处奔走、八方呼号,平遥、丽江、周庄、同里等古城古镇没有在推土机的轰鸣中毁掉,从而保存下一批可让中华民族子孙们寻觅历史信息和基因的载体。

当今可能不觉怎样,但随着时间的推移,越往后越觉其功德无量。

科技发达的今天,似乎没有什么是不可复制的,惟有历史,还有见证历史的文物,既不可复制也不可再生。

就像一个人不能两次踏进同一条河一样,时空能复制吗?

为此,我想探寻巴库古城能够完整保护的缘由。

但巴库的朋友们没能直接回答我的问题,只是向我介绍了当年的一段往事。

当年巴库发现石油后,一批石油大亨涌到巴库来淘金,随之而来就要大兴土木。

可能是这些暴发户们看不上古城这块狭窄而拥挤的弹丸之地,他们没有在古城里拆旧建新,而是在古城边的开阔地上另辟蹊径。

一批公司、银行、饭店、剧院拔地而建,巴库新城迅速崛起,而古老的城堡像是一位历史老人,安静地注视着他周围的变化。

老城是新城的根,新城是老城的延伸。

新城因老城而愈显清新灵动,老城因新城而愈显沧桑古朴,新城老城交相辉映,成为里海边上外高加索的一颗熠熠发光的明珠。

人类历史长河中有许多偶然,巴库古城得以完整保护可能是一种偶然,因为在当今这个世界上真正完整保留下的古城确实无几。

而毁掉呢?

反而成了必然。

从世界各国的情况看,古城、古迹的破环,大体有两种,一种是灾害性的破坏,诸如地震、大火、洪水、泥石流以及战争等。

另一种是建设性的破坏,为了建设新城,就拆除老城,为了古迹翻新,而使老建筑面目全非。

这些都是以建设为理由,以除旧布新为目的,结果古城被拆,古迹被毁。

有人说这是好心办坏事,主观愿望是好的,而客观效果却不好。

依我看,这只是一种推卸责任的自圆其说而已。

灾害性的破坏,多数情况下不可避免。

而建设性的破坏,是完全可以避免的。

因为,建设的主动权是完全掌握在人的手里。

问题是,当下的人们常常是教训面前不知错,撞了南墙不回头。

我们常讲要总结经验教训,可不少人热衷于总结经验而不总结教训,或者把教训当经验总结,有时也讲教训,那只是装装样子而已,并不去真正吸取教训。

17.作者认为古城一类的文化古迹有什么特点与价值?

(4分)

答:

18.作者为什么要叙写巴库朋友们介绍的当年一段往事?

(6分)

答:

19.举例说明我国的古城保护如何做到既总结经验又汲取教训。

(5分)

答:

(二)实用类文本

抢险救灾,是非战争军事行动的重要内容。

2008年5月12日汶川大地震,我军表现了很快的反应速度。

地震发生13分钟,军队应急机制启动。

地震发生两小时零7分钟,成都军区两架直升机冒雨起飞,察看灾情。

5小时30分钟,以某集团军工兵团为主组成的中国地震灾害紧急救援队227人乘专机赶赴灾区。

地震发生不到10个小时,1.2万名解放军和武警部队官兵进入灾区展开救援。

5月13日,又有1万余名官兵及救灾装备空运至成都地区,中国航空史和我军历史上单日空运兵力最高纪录被改写。

5月15日,我军历史上最大规模的直升机行动在川西北展开。

速度就是生命,速度就是质量,速度就是效率,速度就是掌控。

2005年6月,国务院、中央军委颁布《军队参加抢险救灾条例》,对军队参加抢险救灾的主要任务、与地方人民政府的工作协调关系、动用军队的权限和程序、军地联合指挥、平时救灾准备和经费物资保障等作了明确规定。

其中特别指出:

“军队是抢险救灾的突击力量,执行国家赋予的抢险救灾任务是军队的重要使命”,“军队参加抢险救灾主要担负下列任务:

(一)解救、转移或者疏散受困人员;

(二)保护重要目标安全;(三)抢救、运送重要物资;(四)参加道路(桥梁、隧道)抢修、海上搜救、核生化救援、疫情控制、医疗救护等专业抢险;(五)排除或者控制其他危重险情、灾情。

必要时,军队可以协助地方人民政府开展灾后重建等工作。

”

从以上任务之中就能明白,“一跃而起”的反应速度在其中的分量。

战争中“兵贵神速”是用兵和制胜之道,非战争军事行动中反应速度的意义更不同寻常。

从客观因素看,首先因为灾难救援中挽救生命的时间实在有限。

经过汶川大地震,“黄金72小时”几乎无人不知,“以人为本”的理念早已深入人心,生命救助成效已经成为判定行动成功与否的最高标准,成为激发军人忘我拼搏的最高境界。

其次,因为灾难中局面容易失控,如果前期不能控制局面,后期处理成本将十分高昂。

这就是为什么中外专家普遍认为灾难发生最初几个小时的动作,决定整个灾难处理的成本。

没有速度就没有主动,没有速度就会失去对局面的掌握。

从主观因素看,因为军队具有力量集中、分布广泛、机动方式多样、指挥高度统一的特点,这些都是快速反应的基本要素。

别人反应慢了,可以找各种理由求得原谅;军队反应慢了,1000条理由也难获得一次原谅。

正因如此,军事力量历来是应对突发灾难事件的首要手段、关键手段和最后手段,其作用无法被其他力量所取代。

人人皆知快速反应的珍贵,但实际做到十分不易。

一是灾难救助中面对众多意外情况,要实现救援人员及时到达、救援设备准确到位、救援行动有效展开,不知要跨越多少艰难。

二是灾难往往发生突然,部队接到命令就要立即行动,几乎无时间筹划和准备,只能边行动边了解情况、边行动边制定计划。

不能适应危机状态下的行动方式,就会损失时间,造成被动。

三是灾难救援任务多样、转换频繁,往往刚进入一个领域,刚了解一点情况,刚熟悉一些过程,又要转入另一个领域完成突击。

不能适应短时间内多任务衔接交叉的局面,同样要丢失时间,损失速度。

所以“一跃而起”谈谈容易,真正做到又是何等的困难。

20.灾难救援中“一跃而起”的反应速度意味着什么?

(4分)

答:

21.文中为什么要特别指出《军队参加抢险救灾条例》中的若干规定?

(6分)

答:

22.举例说明“一跃而起”的快速反应如何实现。

(5分)

答:

五、语言运用。

23.仿照下面句子,任选某个物象,写出语意相对的两句话,使之成为描述物象的一首精短小诗,要有一定的思想意蕴。

(4分)

例:

竹

褒扬:

每攀登一次,都做一次小结。

批评:

过分谦虚,终究不能成为栋梁。

24.阅读下面文字,概括加点的“这些”指代的内容。

(4分)

那些“不求形似”的中国画家,更是水墨淋漓,满纸云烟,信手挥洒,尽情张扬自己的意趣与个性。

对于这些画家,“眼中之竹不是手中之竹,手中之竹不是心中之竹也”。

于是郑板桥的清灵潇洒,朱耷的悲凉寂寥,王冕的高洁脱俗,都不是来自于自然风物。

而是活脱脱的深刻的自己。

而中国观众要看的也正是这些。

“这些”是指

六、作文。

(60分)

25.阅读下面文字,按要求作文。

蚕儿依恋茧的温度,难以变成翩飞的蛾。

航船依恋港湾的平静,难以到达远方的彼岸。

雪水只有离开雪山,才能汇入江河湖海。

柳絮只有离别柳枝,才能播种绿色的希望。

读了以上文字,你联想到了什么?

有什么感触?

请以“依恋”为话题,写一篇不少于800字的文章。

自定立意,自选文体,自定标题。

期末高二语文考试答题卡(2009.1)

班级 姓名 学号 评分

选择题。

(共30分)

1

2

3

4

5

6

7

13

14

8.齐桓得管仲而霸用竖刁而虫流安乐公得诸葛亮而抗魏任黄皓而丧国是知成败一也。

(2分)

9.⑴

(4分)⑵

(4分)

10.

(4分)

11.

(6分)

12.⑴

⑵

⑶

⑷(6分)

15.

(8分)16.

(3分)

选做题:

文学类文本实用类文本

17(20).

(4分)

18(21).

(6分)

19(22).

(5分)

23.

(4分)

24.

(4分)

汕头金中2008—2009学年度第一学期期末高二语文试题参考答案

一、基础。

1.C。

A项“强颜”读qiǎng,其他读qiáng;B项“鲜有”读xiǎn,其他读xiān;D项“棱角”读léng,其他读líng

2.D。

实效,即实际效果;时效,即时间短,效率高。

显然提高时效性才能突出新闻特点。

领会,对事物了解并有所体会;领略,通过了解情况,认识意义后辨别个中滋味。

成就,意指完成大的事业,“古老民族的飞天梦想”和“青年军人的特殊光荣”相比,前者更大。

3.B。

A项两面对一面。

C项“形象生动”与“富有深意”调换位置。

D项中无转折关系,“但是”多余;“其中起因”与前面重复,也属多余。

4.C。

A项句号置于引号外。

B项“一个中心、两个基本点”要打引号。

D项最后一个逗号改成破折号,表示话题转换。

二、古诗文。

5.D。

疾,憎恨,厌恶。

6.A。

A项“以”均为介词,因为。

B项“之”字分别为取独和“的”。

C项“而”

分别为表转折和表修饰。

D项“乃”分别为连词“于是,就”和副词“才”。

7.C。

“始终没有得到皇上的赏识”错。

8.⑴他多次出使吴国,颇有辩才,吴人称赞他。

(“数”1分,“使”1分,“称”1分)

⑵他的下属把信的内容禀告了司隶,司隶因为李密在县的名声清廉谨慎,没有弹劾他。

(“白”1分,“书”1分,“弗之劾”宾语前置1分)

9.用“/”给文中黑体字部分断句。

(每处0.5分)

齐桓得管仲而霸/用竖刁而虫流/安乐公得诸葛亮而抗魏/任黄皓而丧国/是知成败一也。

参考译文:

李密,字令伯,是犍为武阳人。

他的一个名字叫虔。

父亲很早就去世了,母亲何氏再嫁。

当时李密只有几岁,他恋母情深,性情淳厚,思念成疾。

祖母刘氏亲自抚养他,李密侍奉祖母以孝顺和恭敬闻名当时。

祖母刘氏一有病,他就哭泣,伺候祖母身旁,夜里未曾脱衣,为祖母端饭菜,端汤药,他总要尝过之后才让祖母用。

有空闲的时候就讲学,忘记了疲劳,并且拜谯周为师,谯周的学生把他和子游子夏并列(认为是很有才华的人)。

他年少时在蜀汉做郎官。

多次出使吴国,颇有辩才,吴人称赞他。

蜀汉平定后,泰始初年,晋武帝委任他为太子洗马。

他因为祖母年高,无人奉养,没有接受官职,就上奏章说:

臣以陷衅,夙遭闵凶。

生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志。

祖母刘悯臣孤弱,躬亲抚养。

臣少多疾病,九岁不行。

零丁孤苦,至于成立。

既无叔伯,终鲜兄弟。

门衰祚薄……

晋武帝阅读《陈情表》后说:

“李密的名声,不是虚假的啊。

”于是就停止召见他。

后来刘氏去世,守丧期满除去丧服,晋武再一次征用他到洛阳做太子洗马。

司空张华问他:

“安乐公这人怎样?

”李密说:

“可以和齐桓公相并列。

”张华问其中缘故,回答说:

“齐桓公得管仲而称霸诸侯,用竖刁而使自己死不得埋葬,尸虫流出户外。

安乐公得到诸葛亮而抵抗魏,任用黄皓而丧了国,由这知道成败是同样的。

”张华接着问:

“孔明的教诲为什么那么细碎具体?

”李密说:

“过去舜、禹、皋陶相互说话,所以言辞简洁优雅;《大诰》中与普通人说话,宜细碎具体。

和孔明说话的人没有人能和他相匹敌,因此说话细碎。

”张华认为他说得对。

李密由京官外调做温令,憎恨一个担任从事的下属,曾经在写给人的信中说:

“庆父不死的话,鲁国的灾难就不会结束。

”他的下属把信禀告了司隶,司隶因为李密在县的名声清廉谨慎,没有弹劾他。

李密很有才能,常常希望能调到朝廷任职,可是朝廷却没有人帮助他,于是升迁到汉中做太守,自己认为失去了万分重要的机会,心怀怨恨。

等到在东堂赐宴饯别,皇上下诏命李密赋诗,诗的末章说:

“人们有这样的话,有因才有缘。

做官没有有权势的朝臣做依靠,不如回家种田。

圣明的皇帝高高在上,这样的话哪会正确啊?

”