全国主体功能区规划(共20张专业地图).doc

《全国主体功能区规划(共20张专业地图).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国主体功能区规划(共20张专业地图).doc(28页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

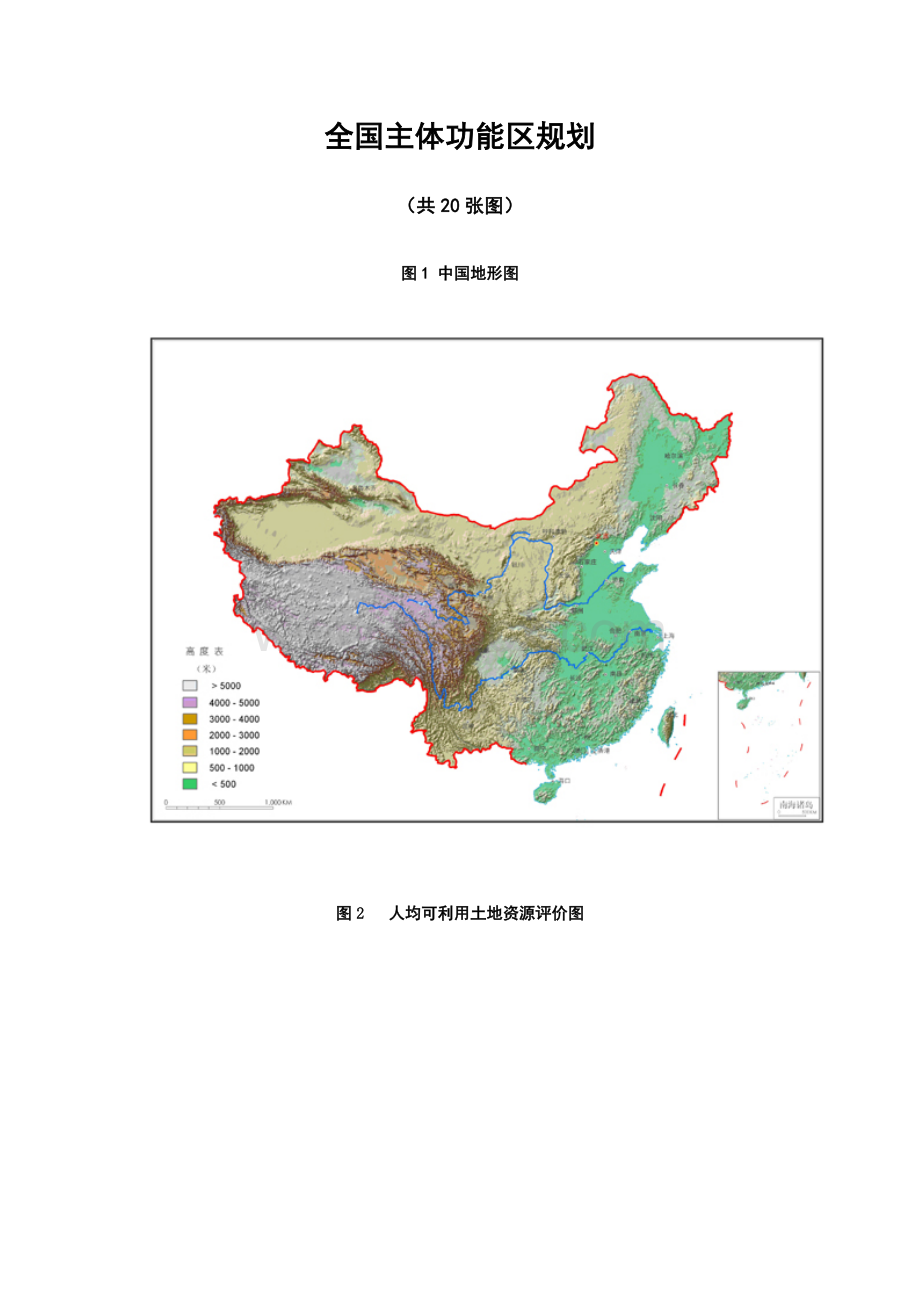

全国主体功能区规划

(共20张图)

图1中国地形图

图2 人均可利用土地资源评价图

图3 人均可利用水资源评价图

图4 生态脆弱性评价图

图5 自然灾害危险性评价图

图6 目前开发强度示意图

图7 开发区分布图

图8 城市化战略格局示意图

图9 农业战略格局示意图

图10 生态安全战略格局示意图

图11 国家重点生态功能区示意图

图12 国家禁止开发区域示意图

图13 水资源开发利用率评价图

图14 多年平均降水量分布图

图15 二氧化硫排放分布图

图16 化学需氧量排放分布图

图17 生态重要性评价图

图18 人口集聚度评价图

图19 地均地区生产总值分布图

图20 交通优势度评价图

————————————————————————————————————

(1)国土空间,是指国家主权与主权权利管辖下的地域空间,是国民生存的场所和环境,包括陆地、陆上水域、内水、领海、领空等。

(2)党的十七大要求到2020年基本形成主体功能区布局。

国家“十一五”规划纲要要求编制全国主体功能区规划,明确主体功能区的范围、功能定位、发展方向和区域政策。

《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发〔2007〕21号)对编制规划提出了具体要求。

(3)战略性,指本规划是从关系全局和长远发展的高度,对未来国土空间开发作出的总体部署。

基础性,指本规划是在对国土空间各基本要素综合评价基础上编制的,是编制其他各类空间规划的基本依据,是制定区域政策的基本平台。

约束性,指本规划明确的主体功能区范围、定位、开发原则等,对各类开发活动具有约束力。

(4)我国陆地国土空间中,山地约占33%,高原约占26%,盆地约占19%,平原约占12%,丘陵约占10%。

(5)这里的自然灾害主要指洪涝、干旱灾害,台风、冰雹、暴雪、沙尘暴等气象灾害,火山、地震灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,风暴潮、海啸等海洋灾害,森林草原火灾和重大生物灾害等。

(6)据2005年全国水力资源理论蕴藏量复查,64.7%的水力资源集中在四川、云南和西藏。

(7)化石能源主要指煤炭、石油、天然气、煤层气、油砂油、页岩油等。

(8)2008年全国查明矿产资源储量中,77%的煤炭资源集中在山西、内蒙古、陕西和新疆,75.9%的铁矿资源集中在辽宁、四川、河北、安徽、山西、云南、山东和内蒙古,62.4%的铜矿资源集中在江西、西藏、云南、内蒙古和山西。

(9)经济发展和工业化城镇化,必然要落到具体的国土空间。

从国土空间的角度观察,工业化城镇化就是农业空间和生态空间转化为城市化空间的过程。

(10)生态系统是指在一定的空间和时间范围内,在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间,通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。

(11)目前,全国水土流失面积达356万平方公里,沙化土地174万平方公里,石漠化面积12.96万平方公里,退化、沙化、碱化草地达135万平方公里。

(12)2008年全国有地下水降落漏斗222个,其中浅层133个,深层78个,岩溶11个,主要分布在华北、华东地区。

(13)空间结构形成后很难改变,特别是农业空间、生态空间等变为工业和城市建设空间后,调整恢复的难度和代价很大。

(14)落实科学发展观,必须把科学发展观的思想和要求落实到具体空间单元的开发利用工作中,明确每个地区的主体功能定位以及发展方向、开发方式和开发强度。

(15)开发通常指以利用自然资源为目的的活动,也可以指发现或发掘人才、发明技术等活动。

发展通常指经济社会进步的过程。

开发与发展既有联系也有区别,资源开发、农业开发、技术开发、人力资源开发以及国土空间开发等会促进发展,但开发不完全等同于发展,对国土空间的过度、盲目、无序开发不会带来可持续的发展。

(16)退耕还林、退牧还草、退田还湖等,一定意义上就是将以提供农产品为主体功能的地区,恢复为以提供生态产品为主体功能的地区,是对过去开发中主体功能错位的纠正。

(17)在农业社会,很多地区可以做到“一方水土养活一方人”。

但在工业社会,达到较高的消费水平后,有些地区就很难做到“一方水土养富一方人”。

(18)技术进步可以提高一定国土空间的承载能力,但国土空间总量、环境容量、绿色开敞空间是技术进步不能完全解决的。

(19)开发强度指一个区域建设空间占该区域总面积的比例。

建设空间包括城镇建设、独立工矿、农村居民点、交通、水利设施以及其他建设用地等空间。

(20)空间结构是指不同类型空间的构成及其在国土空间中的分布,如城市空间、农业空间、生态空间的比例,以及城市空间中城市建设空间与工矿建设空间的比例等。

(21)生态产品指维系生态安全、保障生态调节功能、提供良好人居环境的自然要素,包括清新的空气、清洁的水源和宜人的气候等。

生态产品同农产品、工业品和服务产品一样,都是人类生存发展所必需的。

生态功能区提供生态产品的主体功能主要体现在:

吸收二氧化碳、制造氧气、涵养水源、保持水土、净化水质、防风固沙、调节气候、清洁空气、减少噪音、吸附粉尘、保护生物多样性、减轻自然灾害等。

一些国家或地区对生态功能区的“生态补偿”,实质是政府代表人民购买这类地区提供的生态产品。

(22)优化开发、重点开发和限制开发区域原则上以县级行政区为基本单元;禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元,分布在其他类型主体功能区域之中。

(23)城市空间,包括城市建设空间、工矿建设空间。

城市建设空间包括城市和建制镇居民点空间。

工矿建设空间是指城镇居民点以外的独立工矿空间。

农业空间,包括农业生产空间、农村生活空间。

农业生产空间包括耕地、改良草地、人工草地、园地、其他农用地(包括农业设施和农村道路)空间。

农村生活空间即农村居民点空间。

生态空间,包括绿色生态空间、其他生态空间。

绿色生态空间包括天然草地、林地、湿地、水库水面、河流水面、湖泊水面。

其他生态空间包括荒草地、沙地、盐碱地、高原荒漠等。

其他空间,指除以上三类空间以外的其他国土空间,包括交通设施空间、水利设施空间、特殊用地空间。

交通设施空间包括铁路、公路、民用机场、港口码头、管道运输等占用的空间。

水利设施空间即水利工程建设占用的空间。

特殊用地空间包括居民点以外的国防、宗教等占用的空间。

(24)退耕还水就是在严重缺水地区,通过发展节水农业以及适度减少必要的耕作面积等,减少农业用水,恢复水系平衡。

(25)据点式开发,又称增长极开发,是指对区位优势明显、资源富集等发展条件较好的地区,突出重点,点状开发。

(26)我国国土面积广大,但相当一部分国土空间并不适宜工业化城镇化开发。

到2020年全国国土空间开发强度控制在3.91%是根据《全国土地利用总体规划纲要》确定的建设用地指标,并以全部陆地国土空间测算的,若扣除不适宜工业化城镇化开发的面积,开发强度将大大超过3.91%。

(27)陆桥通道为东起连云港、西至阿拉山口的运输大通道,是亚欧大陆桥的组成部分。

(28)集中均衡式经济布局是指小区域集中、大区域均衡的开发模式。

亦即在较小空间尺度的区域集中开发、密集布局;在较大空间尺度的区域,形成若干个小区域集中的增长极,并在国土空间相对均衡分布。

这是一种既体现高效,又体现公平的开发模式。

(29)提出优化开发区域,既是针对一些人口和经济密集的城市化地区存在过度开发隐患,必须优化发展内涵的迫切要求,更是面对日趋激烈的国际竞争,增强我国国家竞争力的战略需要。

(30)环渤海地区地势较为平坦,以海拔100米以下的平原和500米以下的丘陵为主。

开发强度较高,未来可作为建设用地的土地资源较为紧张。

人均水资源量不足全国平均水平的1/3。

水资源利用已处于过载状态,地下水超采十分严重,形成了大面积地下水漏斗。

大气环境质量一般,二氧化硫排放相对较少,污染主要发生在局部地区取暖季节,除辽中南地区以外,大部分地区二氧化硫环境容量尚有剩余。

地表水环境质量很差,化学需氧量排放已超过水环境容量,水污染问题突出。

气候属暖温带半湿润、湿润气候,四季分明,光热资源充足,降水集中在夏季,雨热同期。

丘陵地区的水土流失、平原地区的风蚀都较为严重。

受地理位置和自然条件影响,旱涝灾害潜在威胁较大,尤以春旱最为严重,滨海地区风暴潮和海水入侵也时有发生。

(31)长江三角洲地区以海拔低于100米的长江三角洲平原和杭州湾滨海平原为主体,地势起伏平缓。

开发强度较高,未来可作为建设用地的土地资源十分缺乏。

水资源丰富,但水污染突出,地下水超采严重,形成了大范围地下水漏斗。

大气环境与水环境质量问题较为突出。

二氧化硫排放超过大气环境容量,仅在区域东北与东南沿海部分地区尚有剩余容量。

化学需氧量排放也已经超过水环境容量,京杭运河沿线超载较为严重。

气候冬温夏热、四季分明,降水丰沛。

河湖水系发达,受洪水灾害威胁较为严重。

土壤以红壤和黄壤为主,抗侵蚀能力较弱,加之降水强度大,土地开发利用不当易引起土壤侵蚀。

(32)珠江三角洲地区主要为河口三角洲冲积平原,海拔多在50米以下,地势平缓,有零星小山丘分布。

开发强度较高,未来可作为建设用地的土地资源严重缺乏。

水资源总量丰富,但随着用水量的不断增加,水资源供需矛盾日益突出。

污水排放量大,河网水污染严重。

枯季河流水位降低,海水倒灌,咸潮上溯,对供水安全形成了严重威胁。

大气环境与水环境质量总体较差。

二氧化硫排放超过大气环境容量,仅在南部沿海市县尚有剩余容量。

化学需氧量排放已超过水环境容量。

以南亚热带气候为主,夏热冬暖,热量丰富,雨量丰沛,降水强度大,沿海地区经常受台风和风暴潮的袭扰。

生物资源较为丰富,森林覆盖率高。

代表性土壤为赤红壤,抗侵蚀能力差。

(33)提出重点开发区域,既是落实区域发展总体战略、拓展经济持续发展空间、促进区域协调发展的需要,也是减轻优化开发区域和限制开发区域人口、资源、环境压力的需要。

(34)冀中南地区位于华北平原腹地,地势平坦,可利用土地资源丰富。

大部属海河流域的子牙河、大清河水系,人均水资源较少,水资源开发利用率较高,存在一定程度的地下水超采。

大气环境质量较好,大部分地区不存在二氧化硫排放超过大气环境容量问题。

水资源总量较少,水环境质量相对较差,整体水污染情况较为严峻。

自然灾害危险性较低,生态系统稳定性较强。

(35)太原城市群地区位于山西省中部,属于黄土高原东部的盆地地形,地势相对平坦,可利用土地资源相对丰富。

属汾河流域,人均水资源量在500立方米左右,开发利用率较高,存在一定程度的地下水超采问题。

大气环境质量整体较好,除太原等中心城市外,大部分地区二氧化硫排放超过大气环境容量问题不严重。

水资源总量较少,水环境质量相对较差,整体水污染情况较为严峻。

水土流失较为严重,土壤侵蚀脆弱性较高。

各类自然灾害的危险性总体较低。

(36)呼包鄂榆地区沿黄河呈条带状分布,地势平缓,地貌类型为河流谷地。

土地资源相对丰富,开发强度相对较低。

降水较少,本地水资源短缺,农业用水量占总用水量的80%以上。

大气环境质量总体较差,部分城市二氧化硫排放超过环境容量,中部地区尚有剩余的二氧化硫环境容量。

水环境质量总体差,化学需氧量排放已经重度甚至极度超过水环境容量。

属温带大陆季风性气候,气温变化大。

生态环境脆弱,开发不当易加剧水土流失和沙尘暴。

自然灾害主要是干旱、沙尘以及风灾。

(37)哈长地区地形开阔地势平坦,地貌类型为平原。

土地资源丰富,开发强度相对较低。

水资源比较丰富,但部分城市严重缺水。

大气环境与水环境质量总体较好,大部分地区二氧化硫与化学需氧量的排放基本没有超过环境容量,但松花江干流水质污染严重。

冬季漫长寒冷,地表积雪时间长。

季节冻土发育,阻碍地表水下渗,草甸化与沼泽化现