河南省旅游发展现状研究.docx

《河南省旅游发展现状研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南省旅游发展现状研究.docx(105页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

河南省旅游发展现状研究

河南省旅游发展现状研究

1旅游发展的区域环境

1.1地理位置

河南省位于中国中东部,黄河中下游,黄淮海平原的西南部。

河南古称“豫州”,简称豫。

据《尚书·禹贡》记载,夏朝时中国分九州,豫州位于九州中部,故河南素有中州、中原之称。

河南位于北纬31°23′与36°22′,东经110°21′与116°39′之间,与冀、晋、陕、鄂、皖、鲁6省毗邻,东西长约580公里,南北跨约550公里。

全省土地面积16.7万平方公里,约占全国总土地面积的1.74%,在全国各省市区中居第17位。

1.2行政区划

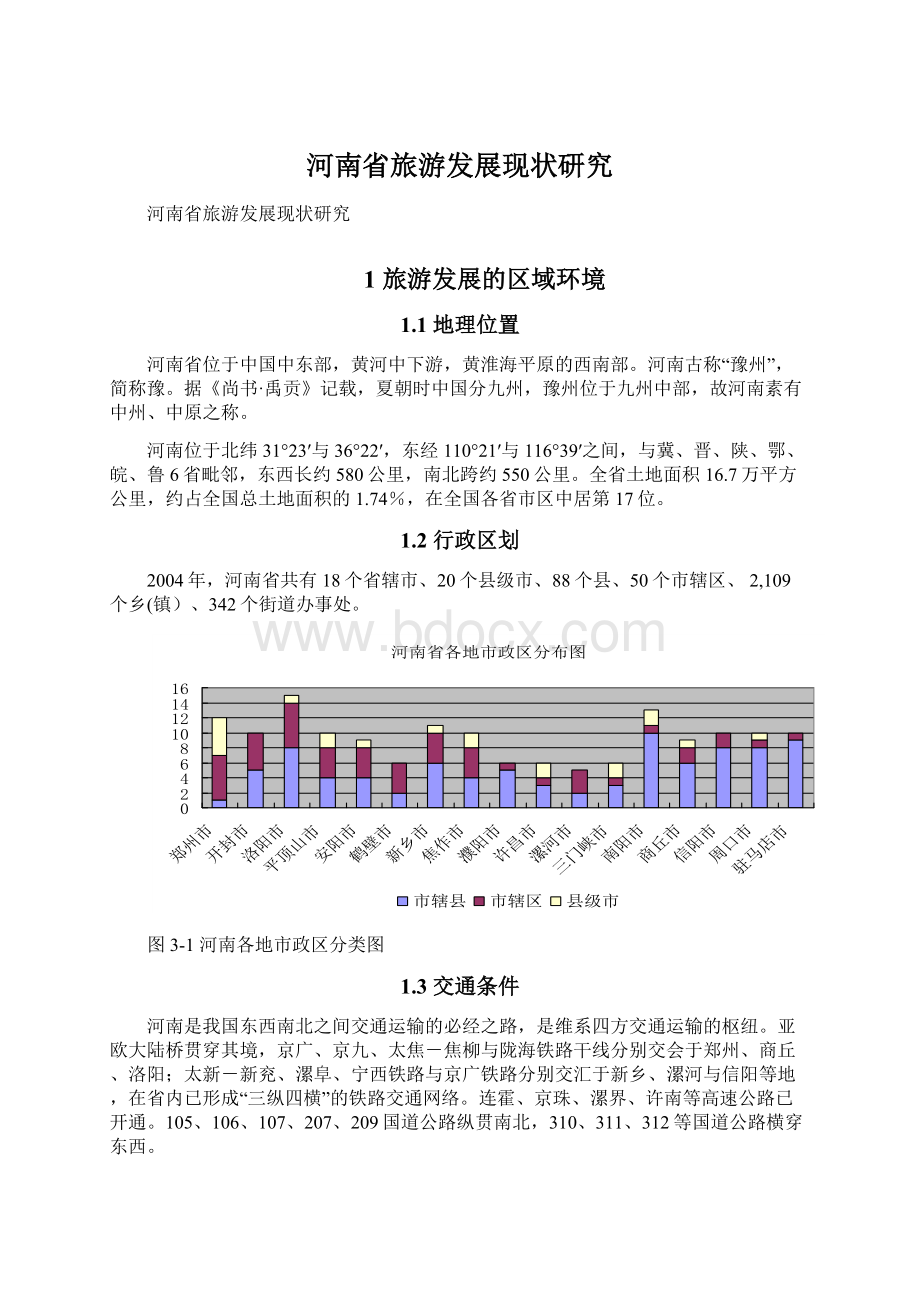

2004年,河南省共有18个省辖市、20个县级市、88个县、50个市辖区、2,109个乡(镇)、342个街道办事处。

图3-1河南各地市政区分类图

1.3交通条件

河南是我国东西南北之间交通运输的必经之路,是维系四方交通运输的枢纽。

亚欧大陆桥贯穿其境,京广、京九、太焦-焦柳与陇海铁路干线分别交会于郑州、商丘、洛阳;太新-新兖、漯阜、宁西铁路与京广铁路分别交汇于新乡、漯河与信阳等地,在省内已形成“三纵四横”的铁路交通网络。

连霍、京珠、漯界、许南等高速公路已开通。

105、106、107、207、209国道公路纵贯南北,310、311、312等国道公路横穿东西。

河南有新郑、洛阳、南阳三个机场,其中新郑机场为一类国际航空口岸,开辟国内航线67条、国际航线8条、地区航线1条,共计76条。

通达城市50多个,每周起降飞机500多架次。

配备能接纳多种大中型客货机种,有通向我国东、西、南、北的主要往返航线。

河南省便利的立体交通运输条件,对全国的经济交往、物资流通、游客集散,都具有重要的战略地位。

1.4自然环境

1.4.1地质地貌

(1)地质构造河南地跨中朝准地台和秦岭褶皱系两个一级单元,其间以“栾川—确山—固始”深大断裂为界。

断裂以北为中朝准地台,以南为秦岭褶皱系。

中朝准地台的基底有太古界和下元古界。

中元古界以上的地层,组成地台的盖层,盖层多为东西向开阔的背、向斜褶皱,基本未受区域变质作用。

岩浆活动多分布在边缘活动带和一些大的断裂带附近。

秦岭褶皱系缺乏完整的盖层,岩浆岩从超基性、基性至中酸性均有出露,表现为多旋回重叠分布和复合产出特征。

河南具有旅游价值的地质景观较为丰富,主要有登封三官庙的大型蛇迹褶皱、嵩山南坡的金龙沟褶皱、五指岭地区的片岩褶皱、太行山东麓断层、嵩山断层、伏牛山南坡断层、桐柏断层、大别山南坡断层、嵩山“五代同堂”的地层剖面、西峡县80多平方公里的恐龙蛋化石群以及多种岩石、矿物景观等,具有较大的科教旅游价值。

(2)地势地貌河南地处中国地势第二阶梯向第三阶梯的过渡带上,地势西高东低。

西部的太行山、崤山、熊耳山、嵩山、外方山及伏牛山等属于第二级地貌台阶,东部的平原、南阳盆地及其以东的山地丘陵,则为第三级阶梯的组成部分。

地形结构基本可以分为豫东平原、南阳盆地、豫北山地、豫西山地和豫南山地五大区。

西部的伏牛山地、西北部的太行山地,其主要山峰都在海拔1,000米以上。

西部山地最高峰老鸦岔海拔2,413.8米。

东部平原大都在海拔100米以下,东部最低处三河尖附近海拔高度仅为23.2米,相对高差达2,000多米。

河南境内山地大体由三大块、四个山系组成,即豫北太行山地、豫西伏牛山地和豫南桐柏—大别山地。

河南的丘陵多数是低山经过长期风化剥蚀的石质丘陵,西部有部分黄土高原经流水切割而形成的黄土丘陵。

丘陵与山地往往相伴分布,主要集中分布在豫西北少数地区、豫西山地东缘和豫南东部边缘地带。

南阳盆地位于境内西南部,是全省最大的山间盆地,属南襄盆地的一部分;豫东平原为华北平原的组成部分,也称为黄淮海平原。

其中山地3万余平方公里,丘陵2万余平方公里,山区丘岭面积占44.3%,平原约9万余平方公里,面积占55.7%。

京广铁路和信(阳)合(肥)公路基本上是构成河南省山地与平原的分界线。

总的来说,河南地貌形态复杂多样,境内不仅有绵延高峻的山地,也有广袤无垠的平原,既有波状起伏的丘陵,还有山丘环抱的盆地。

多种多样的地貌类型,为河南农林牧以及旅游业的发展,提供了丰富的资源。

1.4.2气候特征

河南省气候过渡性明显,地区差异性显著。

我国暖温带和亚热带的分界线秦岭-淮河线贯穿境内的伏牛山脊和淮河沿岸。

以南的信阳、南阳及驻马店部分地区属亚热带湿润半湿润气候区;北部的大部分地区属于暖温带。

总体上来说,河南气候温和,兼有南北之长,适宜于农、林、牧、渔、旅游等各行业发展。

全省多年年均气温为12.8-15.5摄氏度。

7月最热,月均气温为27-28℃;1月最冷,月均气温为-2-2℃。

冬冷夏炎,四季分明,具有冬长寒冷雨雪少,春短干旱风沙多,夏日炎热雨丰沛,秋季晴和日照足的特点。

全省无霜期在190至230天之间。

河南冷暖空气交会频繁,季风性显著,灾害性天气频繁。

降水资源年际变化较大,且时空分布不均。

年降水量自南向北递减,山区多于平原。

年平均降水量在600-1,200毫米之间,南部为1,000-1,200毫米,黄淮之间为700-900毫米,北部及西北部地区仅600-700毫米。

1.4.3水系与水文

河南境内有黄河、卫河、淮河、汉水四大水系,大小河流1,500多条。

河川年径流量106.73亿立方米,大中型水库121座。

伏牛山地是黄河支流伊洛河、长江支流白河、淮河支流汝河三大水系的分水岭。

全省地表水由南向北递减,浅层地下水主要分布在黄淮海冲积平原、南阳盆地和伊洛河盆地等地。

黄河干流横贯中北部,境内流长约711公里,流域面积约3.6万平方公里,占全省总面积的21.7%。

三门峡水库和小浪底水利枢纽建在其干流上,黄河在这里流经中条山和崤山之间,河床较窄,形成黄河中游一段精彩的峡谷景观,落差200多米。

黄河自孟津东进入平原,河道变宽,泥沙沉积,河床抬高,河床比两岸地面高出3-9米,形成世界上著名的“悬河”景观。

郑州桃花峪是黄河中下游的分界线,三门峡、郑州、开封、商丘、濮阳等黄河大堤内外形成了连片的湿地景观。

淮河水系主要流经东南部,其干流源于境内桐柏山主峰太白顶下,境内流长约340公里,而其众多支流在境内布广流长,使其流域面积在境内达8.8万平方公里,占全省总面积的52.8%。

属长江水系的是西南部的唐河、白河、丹江等,为长江水系中汉水的支流,境内流域面积为2.7万平方公里,占全省总面积的16.3%。

境内流域面积最小的是北部的卫河(海河)水系,流域面积只有1.5万余平方公里,占全省总面积的9.2%。

河南境内河流景观、湖泊景观、瀑布景观、泉水景观丰富。

分布于黄河上的三门峡大坝景区、黄河小浪底景观区、郑州黄河游览区、开封“悬河”景观和南部的丹江口水库、南湾水库、宿鸭湖、薄山湖水库,嵩山瀑布群、鸡公山瀑布群、石人山瀑布群、云台山瀑布群、安阳珍珠泉、辉县市百泉、栾川汤泉寺温泉、洛阳龙门温泉、三门峡温塘温泉、济源五龙口温泉、商城汤泉池温泉等各具特色。

1.4.4生物资源

河南境内动植物资源非常丰富,据不完全统计,植物种类多达1,700余种,林木覆盖率为20.34%;用材树种主要有马尾松、杉木、华山松、油松、泡桐、杨、柳等;经济林木主要有核桃、油桐、油茶、漆树等;药用植物多达1,200余种,其中辛夷、山萸肉产量居全国第一位,四大怀药闻名海内外。

野果植物品种资源有270种。

主要农作物有35种,建有许多农产品国家基地,小麦、烟叶、玉米、棉花、大豆、芝麻、花生、西瓜等种植面积居全国前列。

水果生产以苹果、葡萄、大枣、柿子等为大宗,特别是大枣产量和面积均居全国首位。

信阳毛尖是国内名茶之一,洛阳牡丹、开封菊花、鄢陵腊梅等享誉中外。

以花为主题开发的洛阳牡丹花会、开封菊花花会等节庆活动已形成良好的旅游品牌。

河南的陆栖脊椎动物就达400种以上,占全国总种数的五分之一左右,哺乳类60种,鸟类300余种,爬行类35种,两栖类23种。

河南水生生物资源相当丰富,水生植物资源主要有挺水类植物、浮叶类植物和沉水类植物。

全省129种鱼类中有40余种具有经济价值,其中黄河鲤鱼、淇河鲫鱼等都是比较名贵的鱼类。

河南省动物养殖并进行旅游开发较为成功的有金鹭鸵鸟园等。

1.5人文环境

1.5.1历史文化

(1)中华民族发祥之地,泱泱华夏文明之源远古时期,中华民族的祖先就生息繁衍在中原大地上。

河南被称为中国历史和文化的摇篮。

古代文明遗址在中原大地上星罗棋布,在河南已经发现的7,000年前的裴李岗文化遗址、6,000年前的仰韶文化遗址、5,000年前的大河文化遗址,在中华民族的发展史上均有划时代的意义。

(2)群雄逐鹿必争之地,历代帝王治国之都“中原自古帝王都”,“得中原者得天下”,在中华民族数千年的文明史中,从中国第一个王朝——夏开始,先后有20多个朝代在此建都或迁都。

我国已确定的八大古都河南有其四。

在中国政治、军事、经济、文化史上,这里曾上演过武王伐纣、周公营洛、春秋诸侯争霸、战国群雄逐鹿、刘项对峙、刘秀兴汉、曹魏中原称雄、隋末瓦岗暴动、赵匡胤陈桥兵变、岳飞抗金鏖兵、李自成中原血战等可歌可泣的历史事件。

(3)东方文化摇篮,历代名人辈出河南地处中原的区位,优越的农耕条件,与黄淮河等自然灾害的搏斗,东西南北社会、经济、战争的交融,催生了中华文化。

这里是中国文字的发祥地,是中华民族礼仪典章的发源地,是影响至今的东方哲学思想的诞生地,中国古代四大发明中的指南针、造纸、火药三大技术均发明于这里。

因而,河南的政治、军事、科技、文化名人也灿若繁星。

这里孕育了我国古代的思想家、哲学家、道学家老子,老庄学派创始人庄子,名僧玄奘,理学家程颢、程颐,政治家轩辕黄帝、夏启、商汤、姜子牙、商鞅、李斯、赵匡胤,政治家兼商圣范蠡,农民起义领袖陈胜、吴广、翟让,科学家张衡,医圣张仲景,思想家和文学家韩非,著名诗人阮籍、谢灵运、韩愈、杜甫、白居易、李商隐、刘禹锡、岑参、元稹、李贺,民族英雄岳飞以及吉鸿昌、杨靖宇、彭雪枫、邓颖超、赵紫阳、李德生、许世友等现代革命英雄和政治家等1,000多人。

(4)文物遍地,尽属国宝悠久的历史、古老的文明给河南留下了众多的人文遗迹,历史文化遗存遍布中原大地。

河南地下文物居全国第1位,地上文物居全国第2位。

太昊伏羲陵寝、轩辕皇帝故里、夏商古都遗址、禅宗祖庭少林寺、世界最古老的天文台、世界遗产龙门石窟、中国第一个官办佛寺白马寺、宋都开封诸景、诸葛武侯故里、关圣帝君墓葬等等,都是闻名海内外的名胜古迹。

据省文物部门统计,全省已普查出各种文物点达28,000多处,其中属全国重点文物保护单位97处;全国三批颁布的国家历史文化名城,河南占7座,省级历史文化名城13座;馆藏文物140万件,约占全国的1/8,其中一级品1,707件。

1.5.2民族与宗教

河南省共有51个民族,2004年底,少数民族人口约占全省总人口的1.2%。

其中,回族人口最多,在全国居第三位,其次为蒙古族、满族、苗族等民族。

河南少数民族的居住上有大分散、小聚居的显著特征,各县(市、区)均有少数民族居住。

河南各族人民勤劳节俭、朴素踏实、性情豁达、重情好客,这种鲜明的特点构成了河南旅游良好的人文气氛。

河南省有佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教5种宗教。

宗教旅游是河南旅游的一大特色,最著名的宗教旅游区有少林寺、白马寺、中岳庙、相国寺等。

1.5.3经济基础

连续多年速度居中西部第一,产业结构调整取得巨大成效。

河南平原广袤,盛产小麦、棉花、烟叶,是中国重要的农副产品生产基地。

河南山川形胜,蕴藏着煤炭、石油、铝土等百余种矿产。

在优势资源基础上建立、发展起来的工业体系,门类齐全,是中国重要的能源、原材料、机电、化工、轻纺、食品工业基地。

河南省工业增加值多年位居全国前7位。

全省有大、中型工业企业1,200多家。

郑州宇通、安阳安彩、漯河双汇、周口莲花味精、长城铝业、新飞电器、洛阳一拖、洛阳石化、洛阳玻璃、许继集团、神马集团等,都是全国同类企业中规模较大、市场占有率较高的企业。

优越的区位和便利的交通,使得河南商贾云集,省会郑州是中国中部地区商流、物流和信息流的中心。

河南省是中国重要的商品集散地和消费市场,已形成以各类批发市场为龙头,大、中、小型生产和生活资料市场相结合,多层次、多种经济成分、多种运行方式并存的商业市场体系。

每年一届的郑州商品交易会是中国有影响的交易盛会之一。

郑州商品交易所是中国最大的粮食批发市场和首家规范化的粮食期货市场,被誉为“中国第一市”。

“郑州价格”是全国粮油交易的指导价,也是世界粮油交易的重要参考价。

河南流通业的发展为旅游业提供了巨大的商务旅游市场。

随着中国加入WTO和西部大开发战略的实施,河南省以其优越的地理位置、丰富的资源条件、坚实的经济基础和良好的投资环境,正在成为新的投资热点。

2004年全年进出口总额66.1亿美元,比上年增长40.2%。

其中,出口总额41.7亿美元,增长40.1%;进口总额24.4亿美元,增长40.4%。

2004年全年新批准外商投资企业478个,比上年增长48.0%;合同外资金额20.54亿美元,增长62.9%;实际利用外商直接投资8.74亿美元,增长36.7%。

全年承包工程、劳务合作和设计咨询业务新签合同额5.07亿美元,比上年增长45.5%;完成营业额2.71亿美元,增长40.1%。

河南省有19个省级以上高新技术产业开发区和经济技术开发区,其中国家级开发区3个。

已开通铁路、公路、航空口岸12个,与世界140多个国家和地区有贸易往来。

河南的经济基础,为河南省从旅游资源大省向旅游经济大省转变创造了非常有利的条件。

2旅游发展历史与现状

经过起步和发展两个阶段,目前河南旅游处于初期升级阶段,其基本特征是全省旅游处于大发展的前夜,机遇和挑战并存,优势和问题同在。

2.1发展阶段与特点

根据河南省不同时期旅游发展量和质的特征,可划分为三个阶段,即起步阶段、发展阶段和升级阶段。

(1)第一阶段——起步(1978—1989)1978年改革开放以后,旅游业以接待入境游为主,接待人次逐年上升,至1988年达峰值;1989年受政治因素的影响,接待人次骤降。

这个阶段,资源初步利用和主要经典旅游产品形成;旅游接待与设施初步配套;旅游管理以粗放的管理模式为主,大部分地市没有独立的行政管理机构。

(2)第二阶段——发展(1990—1999)20世纪90年代,河南旅游发展迅速,除了洛阳、开封、安阳等古都旅游和少林寺、龙门石窟等传统景区之外,开发了黄河风景区,南太行山形成了云台山、林虑山-红旗渠等风景旅游区,逐步形成了沿黄河旅游产品群等;作为全省旅游发展龙头的郑-汴-洛和沿黄河线初步发挥效应;接待游客数量快速增长;旅游经济总体水平日趋提高;旅游服务设施逐步配套,形成了一批规范化的经营机构和服务设施;旅游管理逐步完善,各地旅游行政管理机构逐步健全;但对旅游发展的认识尚处于初期阶段,大部分旅游管理机构没有独立,旅游的大发展推动的经营管理呈现被动局面,条块分割与地方割据使得旅游发展协调不够。

(3)第三阶段——初步升级(2000年以来至今)

2000年,“假日经济”的概念被明确提出,黄金周的出现刺激了国内旅游的发展,同时也推动了河南旅游的升级。

该阶段的突出特点是政府日益重视旅游发展,可持续发展、大旅游理念和区域旅游协作理念日益被政府领导接受,大部分市、县和主要旅游区开始重视旅游规划和新产品开发;同时,传统的老产品开始升级和更新,一批休闲度假型新产品初步形成;一些地区通过积极探索,大胆创新,在产品开发、品牌培育、管理改革等方面形成良好的示范性效应,涌现出了政府主导下发展旅游的“焦作现象”和“栾川模式”;各地旅游综合素质提升,旅游设施日趋配套升级;城市旅游发展出现新气象,以郑州、洛阳、焦作等最为突出;现代技术特别是网络营销日益受到重视。

对当前发展阶段的基本判断:

初级阶段——对传统资源的初步开发利用和基本服务配套,产业链短,产业效益不高;

中级阶段——对传统产品的潜在文化发掘和深度开发,形成精品景点,服务全面提升,延长产业链,产业效益提升;

高级阶段——更新理念,发展大旅游,旅游业向社会延伸,社会产品通过旅游化介入旅游产业,产业链大大延伸,产业效益最大化;

终极模型——在旅游开发与城市和区域建设一体化的原则下,实现区域旅游要素和社会要素全面整合,形成主题旅游社区、主题旅游城镇、主题旅游区域,整个区域对于旅游者来说都是旅游区和良好的旅游环境,对于当地人都是良好的生存和工作环境,实现区域经济、社会、环境等综合效益最大化。

从整体发展层面看,河南绝大部分区域旅游业属于发展的第一阶段,旅游相对发展较快的部分地区开始升级并出现社会产业介入的某些表征,个别旅游发达地区开始出现全面提升,但从全省整体来看仍然处于资源利用型的初级发展阶段,开始进入由初级阶段向中级阶段升级的转换期。

2.2发展现状况分析

2.2.1旅游业发展基本状况

(1)旅游业总体规模2004年,全省接待入境旅游者45.36万人次,占全国0.4%,旅游创汇1.6亿美元,占全国的0.73%,位居全国第20位;接待国内旅游者突破8,012万人次,占全国的7.3%;旅游总收入633.12亿元,相当于全省GDP的7.18%,占全国的9.3%,位居第7。

总体来看,处于全国中游水平。

从发展速度看,旅游总收入在全国的排名有逐年下降的趋势,2001、2002、2003年排名依次为第7、第9、第11位;国内旅游排序则从2001年的第9下降到2003年的第12位;2003年入境旅游排序下降至第22位;2004年迅速摆脱了非典的影响,各项指标的比重开始提升(表3-1)。

综上可知,河南目前国内旅游状况好于入境旅游,总体发展水平处于国内中等地位,而发展速度相对滞后于全国平均水平。

(2)旅游设施配套状况河南旅游设施配套基本能适应现阶段发展的需要,但存在地域结构、行业结构和档次结构局部失衡。

住宿接待设施总体供略大于求,2004年星级饭店的平均客房出租率为62.78%;住宿产品类型单一、设施老化、档次偏低,部分地区供求失衡;娱乐休闲业档次偏低、缺乏地方特色,主要是以本地居民消费为主的休闲娱乐项目;交通设施发展良好,但航空运输线路与航班较少,铁路交通的票务、车次安排问题较为突出,同时缺乏专门服务于旅游者的旅游车船公司;旅游商品购物设施缺乏销售布局的网络化、产品开发的特色化和生产经营的规范化;旅行社规模、数量与当地旅游发展基本适应。

表3-1河南省旅游业发展情况一览表

年份

入境旅游者(万人次)

创汇(万美元)

国内旅游人数(万人次)

国内旅游

收入(亿元)

旅游总收入(亿元)

相当于GDP的比重(%)

1996

24.2

7,290

——

——

——

——

1997

26.5

9,500

4,496

220

227.9

5.59

1998

27.5

10,141

5,058

248.2

256.5

5.89

1999

30.01

11,300

5,130

298.7

308.1

6.73

2000

32.5

12,390

5,218

346.8

356.9

6.95

2001

36.5

13,335

5,614.2

374.5

385.5

6.83

2002

41

14,600

6,271.53

409.13

421.2

6.83

2003

18.85

6,344

5,052.44

341.78

346.98

4.92

2004

45

16,000

8,012

620

633.12

7.2

资料来源:

河南省旅游局。

——表示无数据或未测算。

(3)旅游队伍建设旅游行业的人才引力不足,没有足量的合格人才支撑旅游增长,而且旅游人才流失严重。

总体来看,河南旅游行业的人才存在总量不足和结构失衡两个问题,尤其是高级旅游管理人才和国际导游严重缺乏。

此外,旅游行业培训还没有完全步入正轨,整体队伍的素质建设有待提高。

(4)行业管理水平旅游行业管理水平与旅游产业发展的需求不相适应。

一方面,行业管理法规有待完善,管理体制有待进一步理顺,旅游行政部门的管理职能尚需明确;另一方面,行业管理力度不足,旅游行政管理部门的管理职能有待提升。

此外,旅游行业协会的作用没有发挥。

(5)产业经营状况旅游企业总体经营水平不高,行业平均利润明显低于全社会的平均利润(表3-2)。

旅游产业效益不高,影响资金流向旅游行业,造成旅游发展的资金瓶颈。

旅游产业链较短,停留在“门票经济”阶段,旅游购物、娱乐旅游、特色餐饮等高附加值产品开发不足,是导致旅游产业效益低下的一个重要原因。

表3-2几类企业利润的比较

利润率

全员劳动生产率(万元/人)

总资产贡献率

河南工业企业*

5.96%

7.68

22.95%

全国旅游企业

0.01%

10.93

河南旅游企业

-2.48%

14.29

注(*):

河南工业企业是指全部国有及规模以上非国有工业企业。

资料来源:

中国统计年鉴(2005)

旅游企业规模及其运作机制“小、散、弱、差”的现象依然突出。

尚没有直接进入资本市场的旅游上市公司;社会化组织水平普遍很低,旅游企业现代企业制度建设滞后,影响了旅游企业市场竞争力的提升和旅游经济效益的提高。

从河南星级酒店规模、旅行社规模以及其它旅游企业规模与全国同类企业的比较可以看出:

星级酒店的总体规模在全国的比重很小(约3%左右),也小于相邻的陕西、湖北等省份;星级酒店的平均资产规模和平均营业收入仅相当于全国平均水平的一半,同样小于周边省份的平均规模,但河南的平均客房数规模大于全国的平均水平,这二者共同反映了河南省星级酒店整体档次偏低的现实。

河南省旅行社规模严重偏小,2004年全国双百强旅行社,仅有河南旅游集团有限公司一家。

2004年旅行社总体资产规模仅占全国的1.99%,营业收入仅占1.31%,利润总额也只有0.82%。

平均资产规模不足全国平均水平的一半,平均营业收入、平均利润只有全国平均水平的三分之一左右。

与广东省相比,除了旅行社数量之外,其它指标均不到广东的七分之一,平均利润和平均营业收入则不到广东的1/11。

与星级酒店和旅行社一样,河南其它旅游企业也存在数量偏多、总体资产规模和企业规模过小的问题。

可见,河南省旅游经济组织结构最大问题是企业规模小、市场竞争力弱、行业整体效益差。

(6)旅游产业增加值及其对GDP的贡献根据旅游增加值测算方法,河南省2004年的旅游业增加值为337.22亿元;当年河南省国内生产总值和第三产业的增加值分别为8,815.09亿元、2,652.26亿元,旅游增加值占两者的比重依次是3.82%和12.71%,说明河南旅游业已经形成国民经济的重要产业。

(7)旅游经济区域结构河南各地旅游发展极不平衡,到2004年,开封的旅游总收入相当于GDP的比重高达10.91%,而许昌的旅游总收入仅相当于GDP的1.85%。

郑州、洛阳、开封、焦作和三门峡五市的2004年旅游总收入相当于GDP的比重在10%左右,这些地区不仅旅游经济规模较大,而且旅游业在当地国民经济中的地位突出、作用巨大;特别是焦作旅游业成为河南旅游的一匹黑马,接待旅游者人数和旅游总收入直逼传统旅游大市开封。

周口、许昌、漯河、商丘、驻马店五市旅游经济规模较小,旅游业在当地国民经济中的比重不足4%,是河南旅游业发展相对滞后的区域。

从更大的区域角度来看,中原核心圈层的地位举足轻重,以郑、汴、洛、焦、新五市构成了河南旅游经济的重心,2004年接待国内旅游者和国内旅游收入,占全省的比例分别为51.20%、46.99%;入境游客,占全省的比例更高达88.19%。

以安阳、鹤壁、濮阳构成的豫北地区,也是全省旅游的重点区域,2004年,接待国内游客、国内旅游收入,占全省的比例分别是9.54%和7.60%,接待入境旅