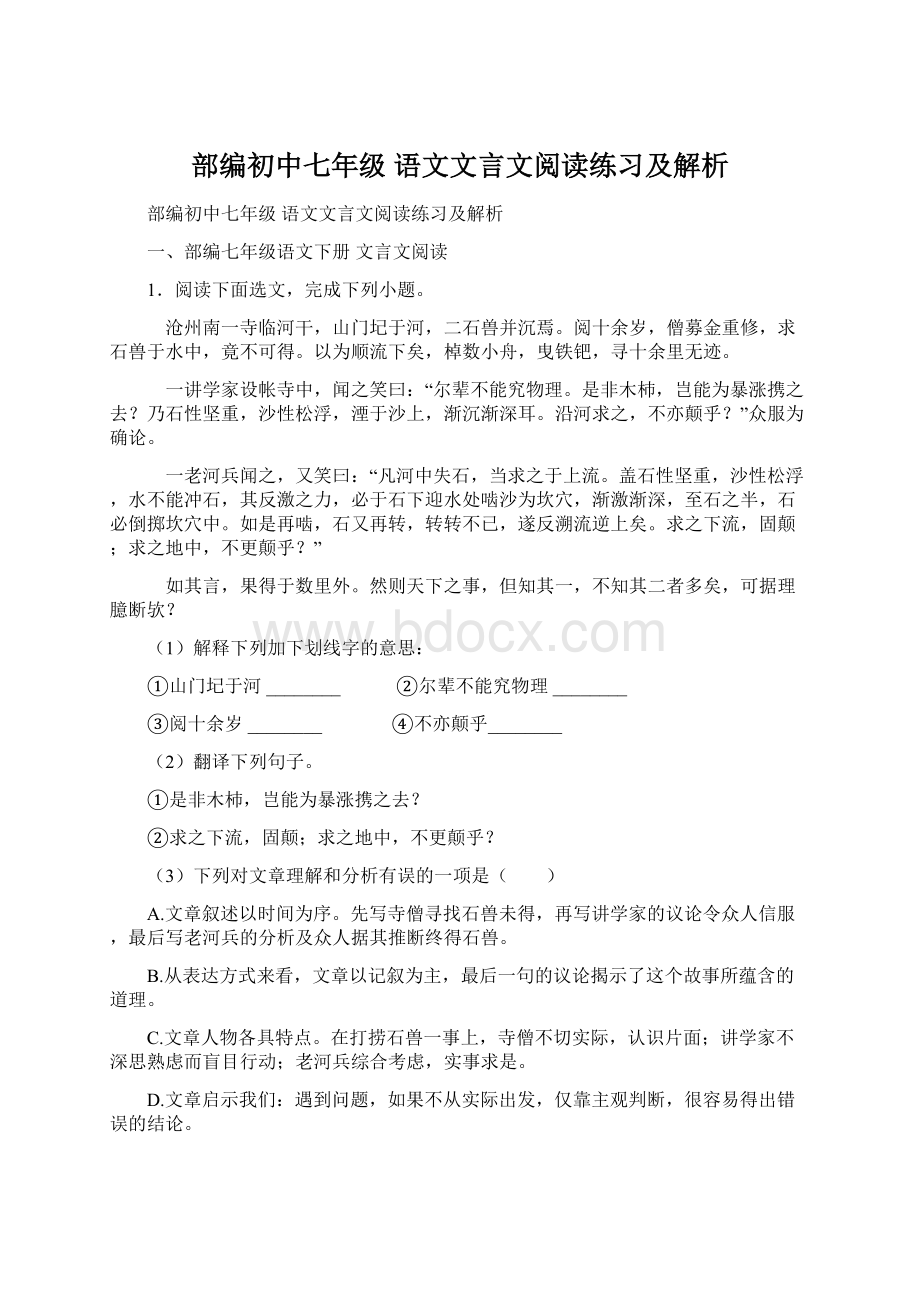

部编初中七年级 语文文言文阅读练习及解析.docx

《部编初中七年级 语文文言文阅读练习及解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编初中七年级 语文文言文阅读练习及解析.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

部编初中七年级语文文言文阅读练习及解析

部编初中七年级语文文言文阅读练习及解析

一、部编七年级语文下册文言文阅读

1.阅读下面选文,完成下列小题。

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:

“尔辈不能究物理。

是非木杮,岂能为暴涨携之去?

乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?

”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:

“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

”

如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(1)解释下列加下划线字的意思:

①山门圮于河________ ②尔辈不能究物理________

③阅十余岁________ ④不亦颠乎________

(2)翻译下列句子。

①是非木杮,岂能为暴涨携之去?

②求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

(3)下列对文章理解和分析有误的一项是( )

A.文章叙述以时间为序。

先写寺僧寻找石兽未得,再写讲学家的议论令众人信服,最后写老河兵的分析及众人据其推断终得石兽。

B.从表达方式来看,文章以记叙为主,最后一句的议论揭示了这个故事所蕴含的道理。

C.文章人物各具特点。

在打捞石兽一事上,寺僧不切实际,认识片面;讲学家不深思熟虑而盲目行动;老河兵综合考虑,实事求是。

D.文章启示我们:

遇到问题,如果不从实际出发,仅靠主观判断,很容易得出错误的结论。

(4)结合链接材料和原文,说说为什么楚人找不到剑,而老河兵的方法却可以成功找到石兽?

链接材料:

楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:

“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水求之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!

——吕不韦《吕氏春秋·察今》

【注释】①遽(jù):

立即。

②契:

用刀雕刻。

【答案】

(1)倒塌;事物的道理、规律;经过,经历;颠倒,错乱

(2)①这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

②到河的下游寻找石兽,本来就颠倒;在原地深处寻找石兽,不是更颠倒吗?

(3)C

(4)楚人找不到剑是因为水在流动,舟在行动,一切都在不断地发生变化,楚人只凭主观臆断做事情,死守教条。

这样片面、静止、狭隘地看待问题,是解决不了问题的。

老河兵成功的原因在于他根据实际经验,将石性、沙性和水流运动等因素全面地综合起来考虑,从而做出了正确的判断。

【解析】【分析】

(1)平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。

比如本题中的“圮”是“倒塌”;“物理”是古今异义词,“事物的道理、规律”的意思。

(2)①句中的“是(这)、木杮(指木片)岂能(表反诘,怎么能)、为(被)、去(离开)”几个词是赋分点;②句中的“下流(指下游)、固(本来,固然)、颠(颠倒,错误)、求(寻找)”几个词是赋分点。

翻译时要做到“信、达、雅”。

(3)从文章内容看,在打捞石兽一事上,寺僧显得考虑不周,忽而原地打捞,忽而沿河而下,代表的是不深思熟虑而盲目行动的态度;讲学家空谈事理,不切合实际,代表的是“据理臆断”的态度;唯有老河兵能综合考虑各种现实因素,提出符合实际的结论,代表的是实事求是的作风。

由此可见,寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观臆断的错误。

据此,选项C的理解是不准确的。

故答案为C。

(4)本文中的老河兵,之所以能够找到是因为老河兵能综合石兽的特点、沙子的特性和水流运动等因素,并结合自己的生活经验,才得出了符合实际的结论。

而“刻舟求剑”故事中的楚人找不到剑,是因为水在流动,舟在行进,楚人只凭主观臆断来判断,自然是找不到剑了。

据此理解分析作答。

故答案为:

⑴倒塌;事物的道理、规律;经过,经历;颠倒,错乱

⑵①这(石兽)不是木片,怎么能被大水带走呢?

②到河的下游寻找石兽,本来就颠倒;在原地深处寻找石兽,不是更颠倒吗?

⑶C;

⑷楚人找不到剑是因为水在流动,舟在行动,一切都在不断地发生变化,楚人只凭主观臆断做事情,死守教条。

这样片面、静止、狭隘地看待问题,是解决不了问题的。

老河兵成功的原因在于他根据实际经验,将石性、沙性和水流运动等因素全面地综合起来考虑,从而做出了正确的判断。

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

⑷本题考查的是问题的探究能力。

考生要在整体感知文章的基础上,结合文章的主旨,进行分析。

【参考译文】

沧州南部有一座寺庙靠近河岸,佛寺的外门倒塌在河中,门前两只石兽一起沉入河中。

过了十多年,寺僧们募集金钱重修寺庙,在河中寻找两只石兽,到底没能找到。

寺僧们认为石兽顺流而下了,于是划着几只小船,拖着铁钯,向下游寻找了十多里,没找到它们的踪迹。

一位讲学家在寺庙里设馆教书,听说了这件事笑着说:

"你们这些人不能探求事物的道理,这石兽不是木片,怎么能被洪水带走呢?

是石头的特点应该是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,石兽埋没在沙里,越沉越深罢了。

顺流而下寻找它们,不是很荒唐吗?

"大家都很信服,认为这是正确的言论。

一位老河兵听说了之后,又笑着说:

"凡是落入河中的石头,都应当在上游寻找它。

因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头,但河水撞击石头返回的冲击力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成为坑洞,越冲越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞里。

照这样多次冲刷,石头又会多次向前翻转,不停地转动,石兽反而逆流而上了。

到下游寻找石兽,本来就荒唐了;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

"寺僧们依照老河兵的话去做,果然在几里外的上流找到了石兽。

既然这样,那么天下的事,只知道其一,不知道其二的情况太多了,怎么能根据某个道理就主观判断呢?

链接材料:

有个楚国人乘船渡江,一不小心,把佩带的剑掉进了江里.他急忙在船沿上刻上一个记号,说:

"我的剑就是从这儿掉下去的."船靠岸后,这个人顺着船沿上刻的记号下水去找剑,但找了半天也没有找到.船已经走了很远,而剑还在原来的地方.用刻舟求剑的办法来找剑,不是很胡涂吗?

2.阅读下面的文章后,完成下列小题

任末①年十四,负笈②从师,不惧险阻。

每言:

人若不学,则何以成?

或依林木之下编茅为庵③削荆为笔刻树汁为墨。

夜则映星月而读,暗则缚麻蒿④自照。

观书有会意处,题其衣裳,以记其事。

门徒悦其勤学,常以净衣易之。

临终诫曰:

“夫人好学,虽死犹存;不学者,虽存,谓之行尸走肉耳。

”

(注释)①任末:

人名。

②笈(jí):

书籍。

③庵:

茅草小屋。

④麻蒿(hāo):

植物名称,点燃后可照明。

(1)下列划线词语意思相同的一项是( )。

A.任末年十四/壮士十年归

B.人若不学/孰若孤

C.暗则缚麻蒿自照/自以为大有所益

D.谓之行尸走肉耳/权谓吕蒙曰

(2)请用三条“/”给文中画横线句子断句。

或依林木之下编茅为庵削荆为笔刻树汁为墨

(3)这篇短文给了你哪些启示?

请简要写出三点。

【答案】

(1)C

(2)或依林木之下/编茅为庵/削荆为笔/刻树汁为墨

(3)①从小要立志学习; ②勤奋学习,才能收获成功;③有好的心得要随时记录下 来,这样才能真正的学到好的有用的知识。

【解析】【分析】

(1)A.岁数/用于计算年数。

B.如果/比得上。

C.都是“自己”。

D.叫作、称作/对某人说)。

故选C。

(2)本题考查学生划分文言句子节奏的能力。

文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

此题较容易,根据文意:

有时靠在林木下,编白茅为茅草小屋,削荆条制成笔,刻划树汁作为墨水。

推断停顿为:

或依林木之下/编茅为庵/削荆为笔/刻树汁为墨。

(3)这是一种主观性较强题目。

学生能谈出自己对文章内容、主旨的主观感受、领悟或情感的体验,或谈由选文引发的思考,获得人生启迪、审美情趣等。

任末的成功,告诉了我们学习中要注意的很关键的问题:

一是学习态度,务必克服一切困难,勤奋学习;二是学习方法,“不动笔墨不读书”,“好记性不如烂笔头”,一定要随时记录。

我们要好读书,读好书,有好的心得要随时记录下来,这样才能真正的学到有用的知识。

学习是一个艰苦的过程,它并不是靠短暂的记忆来见证的,而是要靠日月积累、刻苦努力得来的。

故答案为:

⑴C;

⑵或依林木之下/编茅为庵/削荆为笔/刻树汁为墨;

⑶①从小要立志学习; ②勤奋学习,才能收获成功;③有好的心得要随时记录下 来,这样才能真正的学到好的有用的知识。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思;

⑵本题考查学生划分文言句子断句的能力。

本题考查句子停顿。

作答时,一定要在正确理解句子意思的基础上,根据前后词语之间的语义联系来划分停顿。

有了一定的积累以后可以根据语感直接作答;

⑶解答此题的关键是在了解文章大意的基础上,结合自己的学习经历,来谈感悟即可,做到言之有理。

【参考译文】

任末十四岁,背著书籍去拜师,不怕(一路上的)危险困阻。

常常说:

人如果不学习,那么凭什么取得成就呢?

有时靠在林木下,编白茅为茅草小屋,削荆条制成笔,刻划树汁作为墨水。

晚上就在星月下读书,昏暗(的话)就绑麻蒿来自己照亮。

看书有领会的时候,写在他的衣服上,用来记住这件事。

一同求学的人十分喜欢他的勤学,常用干净的衣服交换任末的脏衣服。

快死时告诫说:

“人喜欢学习,即使死了也好象活着;不学的人,即便是活着,也是庸碌无能。

”

3.阅读下列文言文,完成下面小题。

(甲)

初,权谓吕蒙曰:

“卿今当涂掌事,不可不学!

”蒙辞以军中多务。

权曰:

“孤岂欲卿治经为博士邪!

但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?

孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:

“卿今者才略,非复吴下阿蒙!

”蒙曰:

“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!

”肃遂拜蒙母,结友而别。

(《孙权劝学》)

(乙)

赵普,字则平,幽州蓟①人。

世宗用兵淮②上,宰相范质奏普为军事判官。

太祖③尝与语,奇之。

普少习吏事,寡学术,及为相,太祖常劝以读书。

晚年手不释卷,每归私第④,阖⑤户启箧⑥取书,读之竟日。

及次日临政,处决如流。

既薨⑦,家人发箧视之,则《论语》二十篇也。

(节选自《宋史·赵普传》)

(注释) ①蓟:

蓟县。

②淮:

淮河地区。

③太祖:

赵匡胤。

④私第:

指旧时官员私人所置的住所。

⑤阖:

关闭。

⑥箧:

小箱子。

⑦薨:

古代称诸侯或有爵位的大官死去。

(1)解释下列划线的词。

①卿今当涂掌事 当涂:

________

②即更刮目相待 更:

________

③及为相 及:

________

④晚年手不释卷 释:

________

(2)将下列句子翻译成现代汉语。

①卿今者才略,非复吴下阿蒙!

②太祖尝与语,奇之。

(3)联系(甲)(乙)两文,简析吕蒙和赵普两人的读书经历有什么共同之处。

请结合生活实际,谈谈读书的作用。

【答案】

(1)当道,当权;重新;到,等到;放下

(2)①以你现在的才干和谋略来看,你不再是原来那个吴县阿蒙了!

②太祖(赵匡胤)曾和他交谈,认为他是个奇才。

(3)共同之处:

少年时学术不精;听取他人的建议,勤奋好学;最终学有所成。

读书的作用:

【示例】“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,多读书可以开阔我们的视野,丰富我们的生活,让我们的每一天过得更有意义(言之成理即可)。

【解析】【分析】

(1)此题考查的是文言词语的意思。

做题时要疏通文意,先把句子翻译正确,再解释字词意思,所要注意的是,在字词本义与句中意思有所差别时,最好本义和句中意都要写出来。

“卿今当涂掌事”翻译为:

你现在当权掌管事务。

句中“当涂”意思是“当道,当权”。

“即更刮目相待”翻译为“就重新另眼看待了”,“更”意思是“重新”。

“及为相”翻译为“等做了宰相”,“及”意思是“等到”。

“晚年手不释卷”翻译为“到了晚年手也不放下书”,“释”意思是“放下”。

(2)此题考查对文言句子的翻译能力。

在翻译句子是首先要注意重点的实词、虚词、通假字、古今异义词和词类活用的情况,先把按照原句子的顺序翻译,然后按照现代汉语的习惯进行语序调整。

①“卿今者才略,非复吴下阿蒙”句中“才略”意思是“才干和谋略”,“非复”意思是“不再是”。

②“太祖尝与语,奇之”句中“尝”意思是“曾经”,“语”意思是“交谈”,“奇”在这里是意动用法,意思是“认为……奇”。

两个句子语序正常,据此翻译即可。

(3)此题考查的是对文章内容的理解和概括。

甲文中的吕蒙“辞以军中多务”,写出了他最初不愿意学习,学识浅,乙文中“寡学术”也能看出赵普的学识浅。

但两人在听了别人的劝告后“蒙乃始就学”,“晚年手不释卷,每归私第④,阖⑤户启箧⑥取书,读之竟日”,并最终有了很大的成就。

读书的好处有很多,例如:

可以拓宽视野,陶冶情操,能使人提升内在的素质等。

据此作答。

故答案为:

⑴当道,当权;重新;到,等到;放下

⑵①以你现在的才干和谋略来看,你不再是原来那个吴县阿蒙了!

②太祖(赵匡胤)曾和他交谈,认为他是个奇才。

⑶共同之处:

少年时学术不精;听取他人的建议,勤奋好学;最终学有所成。

读书的作用:

【示例】“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,多读书可以开阔我们的视野,丰富我们的生活,让我们的每一天过得更有意义(言之成理即可)。

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

注意对文言词语的特殊用法:

词类活用、一词多义、通假字和古今异义的掌握。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查考生对文章内容的理解和概括的能力。

解答此题要求考生读懂文章,理解文章的内容,结合题干的要求,对文章进行比较阅读,找准相同点,同时要结合进行的生活体验进行作答。

【参考译文】

(甲)当初,孙权对吕蒙说:

“你现在当权掌管事务,不可以不学习!

”吕蒙用军中事务繁多来推托。

孙权说:

“我难道想要你研究儒家经典,成为学官吗!

我只是让你粗略地阅读,了解历史罢了。

你说军务繁多,谁像我?

我经常读书,自己觉得获益很多。

”吕蒙于是开始学习。

当鲁肃到寻阳的时候,鲁肃和吕蒙一起谈论议事,鲁肃十分吃惊地说:

“你现在的(军事方面和政治方面的)才干和谋略,不再是原来的那个吴县的(没有学识的)阿蒙了!

”吕蒙说:

“读书人(君子)分别几天,就重新另眼看待了,长兄你认清事物怎么这么晚呢?

”鲁肃就拜见吕蒙的母亲,和吕蒙结为朋友后分别了。

(乙)赵普,表字则平,是幽州蓟县人。

周世宗在淮河地区作战,宰相范质上奏任命赵普为军事判官。

太祖(赵匡胤)曾和他交谈,认为他是个奇才。

赵普年轻时熟悉吏事,但没有学问,等做了宰相,太祖经常劝他读书,晚年手不释卷,每次回到家里,就关起门来开箱取书,整天阅读。

等第二天处理政务,得心应手。

他去世后,家里人打开箱子一看,原来是《论语》二十篇。

4.阅读选文,完成下列小题。

甲

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

何陋之有?

乙

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣!

(1)甲文作者是________朝的刘禹锡,乙文作者是宋朝的________(人名)。

(2)翻译句子。

菊之爱,陶后鲜有闻。

(3)甲文中与末句“孔子云:

何陋之有?

”首尾呼应的的句子是________。

(4)对甲乙两文内容的理解,下列说法错误的是( )

A.甲文作者自比诸葛亮、扬子云,并以孔子的话表达了自己虽然身居陋室,但安贫乐道以此为荣的自豪。

B.乙文作者自比陶渊明,希望人们不要贪慕富贵,要像菊花那样恬淡、隐逸、与世无争。

C.乙文作者从陶渊明谈到今世人,希望人们不要贪慕富贵,要像荷花那样洁身自好,不与世俗同流合污。

D.甲文作者从山到水再到陋室用类比的说理方式表达了陋室不陋,有德则馨的观点。

【答案】

(1)唐;周敦颐

(2)对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

(3)斯是陋室,惟吾德馨。

(4)B

【解析】【分析】

(1)《陋室铭》是刘禹锡所创作的一篇托物言志骈体铭文,作者借赞美陋室抒写自己志行高洁,安贫乐道,不与世俗同流合污的意趣。

刘禹锡,唐朝文学家、哲学家,有“诗豪”之称。

《爱莲说》是北宋理学家周敦颐创作的一篇散文。

这篇文章通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

周敦颐,又名周元皓,原名周敦实,字茂叔,谥号元公,北宋道州人,世称濂溪先生。

(2)此句中重点的词有:

鲜,少;闻,听到。

(3)首尾呼应是指句意上的相互对照。

“何陋之有”的意思是有什么简陋呢?

作者自比诸葛亮、扬子云,写自己虽然身居陋室,但是因为品德高尚就不会感觉到简陋。

开头的“斯是陋室,惟吾德馨”意思是:

这是一间简陋的居室,因我的美德就不显得简陋了。

二者遥相呼应,使文章结构更加完整。

(4)B.乙文作者自比莲,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而也表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒落的胸襟。

故答案为:

⑴唐;周敦颐;

⑵对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

⑶斯是陋室,惟吾德馨。

⑷B

【点评】⑴本题考查的是文学常识的掌握情况,考查的是课内篇目的出处、作家作品等有关的内容。

解答此题关键以课本的注释为主,注意平时的积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查的是文章内容的理解。

解答此题要整体感知文章,理解文章对内容,理清文章的思路,注意前后的呼应。

⑷本题考查文章内容的理解和辨析。

考生要整体感知文章,理解内容,对选项逐项辨析,判断正误。

【参考译文】

甲:

山不在于高,只要有仙人居住就会出名;水不在于深,只要有蛟龙栖留住就显神灵。

这是一间简陋的居室,因我的美德使它芳名远扬。

苔藓爬上台阶染出一片碧绿,草色映入竹帘映得漫屋青色。

这里谈笑的都是博学多识的人,来往的没有不学无术之徒。

平时可以弹奏清雅的古琴,阅读泥金书写的佛经。

没有繁杂的音乐搅扰听觉,没有文牍公务劳累身心。

似南阳诸葛亮的草庐,如西蜀扬子云的草屋。

孔子说:

“这有什么简陋呢?

”

乙:

水上,陆地上的各种花草树木,值得喜爱的非常多。

晋朝陶渊明唯独喜爱菊花。

从唐朝以来世间的人们非常喜爱牡丹。

我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽,在清水里洗涤过但是不显得妖媚,它的茎中间贯通,外形挺直,不生枝蔓,不长枝节,香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里,可以远远地观赏但是不能玩弄它。

我认为,菊花是花中的隐士;牡丹,是花中的富贵者;莲花,是花中的君子。

唉!

对于菊花的喜爱,在陶渊明以后很少听到了。

对于莲花的喜爱,和我一样的还有谁?

对于牡丹的喜爱,当然有很多人了。

5.阅读下面的文段,完成后面小题

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:

“尔辈不能究物理,是非木杮,岂能为暴涨携之去?

乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

沿河求之,不亦颠乎?

”众服为确论。

一老河兵闻之,又笑曰:

“凡河中失石,当求之于上流。

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

如是再啮,石又再转。

转转不已,遂反溯流逆上矣。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

”如其言,果得于数里外。

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

(1)下列句子中,加下划线词的意义不同的一项是( )

A.是非木柿/如是再啮

B.尔辈不能究物理/唯手熟尔

C.遂反溯流逆上矣/肃遂拜蒙母

D.但知其一/但微颔之

(2)用现代汉语翻译下列句子。

求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?

(3)下列对文章内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.寺院的僧人一开始认为石兽顺流而下,往下游找了十多里,没有找到。

B.讲学家认为沙性松浮,石兽埋在沙里,越沉越深,应该在原地深处找。

C.老河兵认为凡是沉在河中的石头,应从上游寻找,最终果然找到它们。

D.作者认为天下的事情不能只根据某个道理就主观判断,应该实事求是。

【答案】

(1)B

(2)到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

(3)A

【解析】【分析】

(1)A.是:

两个“是”都是古今异义词,是代词,解释为“这”“此”。

B.尔:

第一个是代词,解释为“你”“你们”;第二个是语气助词,表限止语气,解释为“罢了”。

C.遂:

两个“遂”都是副词,表承接关系,解释为“就”“于是”。

D.但两个“但”都是副词,表仅限于某个范围内,解释为“只”“只是”。

故选B。

(2)本句中,“求之下流”,“求之地中”是倒装句、省略句,翻译时补充调整为“(于)下流求之”“(于)地中求之”;“下流”指的是水的下游;“固”意思是本来;“颠”意思是“颠倒”“错乱”。

(3)从文中第一段“众僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹”可知,一开始,僧人们是在原地水中寻找石兽,没有找到后,才到下游去寻找,所以选项A的表述错误。

故答案选A。

故答案为:

⑴B;

⑵到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

⑶A。

【点评】⑴本题考查辨析一词多义,文言词语的用法和含义是中考的常考题,一词多义现象在文言文中相当常见,有些词所包含的意义不只一个,在不同的语言环境中表示不同的意思;

⑵文言文翻译首先做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中的重点词,如实词中的通假字、一词多义、词类活用等,翻译重点语句是一项综合能力的体现,不仅要求学生具有丰富的文言词汇知识储备,还要有一定的古汉语知识,同时要求语言表达流畅与优美;

⑶解答此题的关键是在理解课文内容的基础上,找出相