案例中国专利奖申报书.docx

《案例中国专利奖申报书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《案例中国专利奖申报书.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

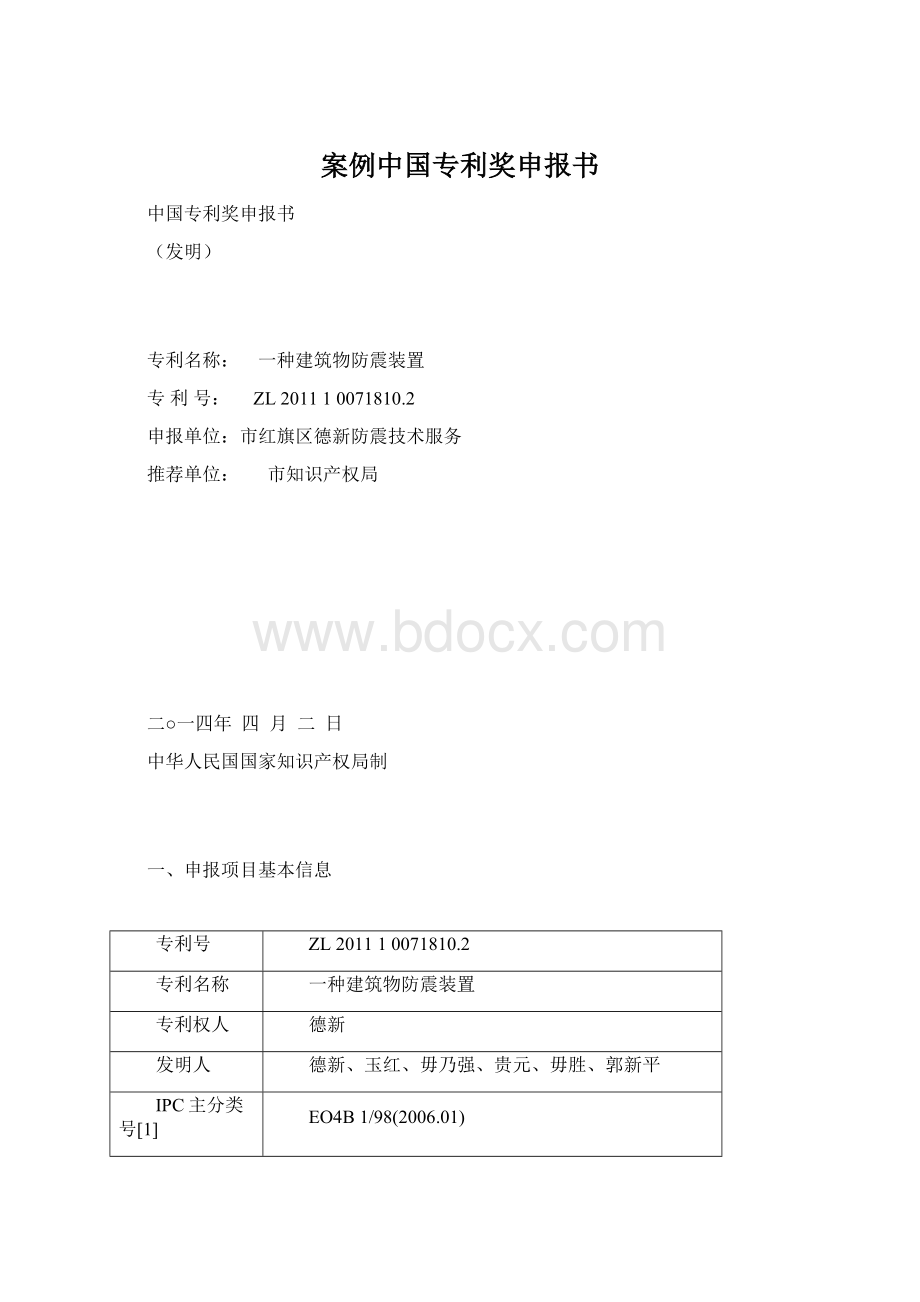

案例中国专利奖申报书

中国专利奖申报书

(发明)

专利名称:

一种建筑物防震装置

专 利 号:

ZL201110071810.2

申报单位:

市红旗区德新防震技术服务

推荐单位:

市知识产权局

二○一四年 四 月 二 日

中华人民国国家知识产权局制

一、申报项目基本信息

专利号

ZL201110071810.2

专利名称

一种建筑物防震装置

专利权人

德新

发明人

德新、玉红、毋乃强、贵元、毋胜、郭新平

IPC主分类号[1]

EO4B1/98(2006.01)

申报单位

市红旗区德新防震技术服务

通讯地址

/邮编

省市新飞大道与马小营路口交叉处

453000

联系人1

德新

手机

办公

0

电子

1658711604qq.

联系人2

手机

办公

电子

推荐单位

市知识产权局

二 、专利质量评价材料

评价“三性”和“文本质量”,说明参评专利质量的优秀程度

(一) 新颖性和创造性:

列出若干个申请日之前最接近的技术,简要介绍其技术方案;并详细说明未对参评专利的新颖性和创造性构成实质性影响。

建筑物智能抗震与传统抗震最大的区别:

智能抗震新技术是通过建筑物与地基基础之间滑动减震及建筑物顶端通过智能阻尼平衡原理(减少建筑成本)主动抗震来完成的,效果非常明显;传统抗震技术是通过增强建筑物体的刚度和强度(增加建筑成本)实行被动抗震来完成的,效果并不理想。

建筑物体[智能隔震减震防震装置]抗震新技术最基本的技术方案:

就是要想方设法在地震发生时,即可主动打开运动剪切阻尼板,快速递增阻尼能力,通过对建筑物体实施隔震减震和以增大对地震所释放能量的吸收和消能量,快速增强建筑物体顶端的平衡力量,从而达到建筑物体减轻倾斜晃动、避免共振现象发生、减少地震损害的目的。

这是建筑物体[智能隔震减震防震装置]抗震新技术区别于传统抗震技术的根本所在。

其主要特征:

建筑物体[智能隔震减震防震装置]抗震新技术是将地震看作一种能量的释放过程,通过主动打开该装置的运动剪切阻尼板进行能量吸收与能量消耗,从而减弱建筑物体受到横向震动剪切力的破坏;通过阻尼柱胀套发生变形及橡胶垫层发生变形进行能量抵消与能量吸收,从而减弱建筑物体受到竖向冲击力的破坏;通过建筑物体顶端橡胶钢复合簧发生变形快速产生反作用力,从而减弱建筑物体的倾斜力度与增强建筑物体(各方向)的自控平衡能力,主动抗震,从而减轻地震对建筑物体的破坏。

而传统的抗震方法只是将地震看作是一种力的作用,通过增强建筑物体的刚度和强度实行被动抗震,效果并不理想。

其参照原理:

[智能隔震减震防震装置]抗震技术的新思路,就是利用人体的骨骼关节、神经、大脑系统关系与构造平衡原理,研制开发出的一种装置神奇的安装在建筑物体。

使之在地震发生时,能全自动产生神奇功能保护该建筑物体不被摧毁。

(二) 实用性:

结合实施情况,说明参评专利的技术方案能够制造或使用,并已产生了积极的效果。

1、本专利技术原理:

本技术领域的实用性:

适用各种建筑物横向剪切破坏及竖向震动剪切破坏有关问题的解决方案。

又称为:

多方位立体抗震防御体系

a.如下图1、2、3、4、5、结构示意:

在运动剪切上阻尼钢板7(以下简称上阻尼板)和下钢板4之间增设了运动剪切中阻尼钢板6(以下简称中阻尼板),上阻尼板7锚固在上支撑体12(建筑物体)的下端面,下钢板4锚固在下支撑体3的上端面,上阻尼板与中阻尼板紧配滑动连接后,在钢索8与活动钢索9通过处组合成上下小(使钢索顺利通过)而中间大的腰鼓型圆锥体孔洞。

在中阻尼板6与下钢板板4之间设置橡胶垫层5与(上段粗下段细的钢柱体,且上段粗的梯形圆锥体应满足插入中阻尼板台阶孔洞上部的细孔洞)阻尼柱13以及(中空为上小下大的圆锥体梯形)胀套19,在中阻尼板6(阻尼柱13对应处)预留上段细而下段粗的直圆形台阶孔洞18。

阻尼柱13与其上部的胀套19紧配合后置入中阻尼板6下段粗的台阶孔洞,且胀套19的上端面与中阻尼板6下段粗的台阶孔洞的上端面相接触,阻尼柱13的下端面与下钢板4的上端面相接触。

地震发生时,向上的冲击力使胀套19变形胀大或破裂,阻尼柱13上段粗的圆锥体逐步上移或进入中阻尼板6上段的细孔18,从而阻尼与吸收向上的冲击力,减弱上支撑体12(建筑物体)受到纵向剪切的破坏强度,同时中阻尼板6与下钢板4之间的橡胶垫层5及橡胶块20通过变形吸收地震向上的冲击力,减缓了建筑物体的纵向剪切破坏强度。

由于上阻尼板7与中阻尼板6的滑动连接,且在此平面位置设置的隔震层的摩擦系数为最小值(在整个建筑物体中),地震发生时,横向的冲击力使此平面位置的上阻尼板7与中阻尼板6主动剪切打开,从而减弱了上支撑体12(建筑物体)受到横向剪切破坏的强度。

b、如下图1、2、3、4、5、结构示意:

下尖上宽三角形钢锲板14与17的上端与中阻尼板锚固连接,下锚固钢板16与下活动支撑钢板15之间设置橡胶钢复合体弹簧。

地震发生时,向上的冲击力使三角形钢锲板14与17进入下支撑体3与下活动支撑钢板15的空隙,使下活动支撑钢板15与下锚固钢板16之间的间距变小,下活动支撑钢板15与下锚固钢板16之间的橡胶钢复合簧发生形变产生反作用力,使上阻尼板与中阻尼板递增阻尼能力,从而减缓了上支撑体12(建筑物体)受到橫向剪切破坏的强度。

c.如下图1、2、3、4、5、结构示意:

上橡胶钢复合簧10(以下简称上复合簧),上橡胶钢复合簧钢体压板11(以下简称上压板),活动钢索9。

地震发生时,横向的冲击力使上阻尼板7与中阻尼板6之间剪切打开,在此位置段的活动钢索9发生受力形变,使上支撑体12的上端面与上压板11的下端面间距变小,橡胶钢复合簧10发生变形产生反作用力量,使上阻尼板7与中阻尼板6之间递增阻尼力量,从而减缓了上支撑体12横向的剪切破坏。

如图7、9所示,当建筑物体由于自身的惯性向左方发生倾斜力时,建筑物体右方顶端的上橡胶钢复合簧10受压变形产生完全相同、但方向相反的作用力来阻止整个建筑物向左方倾斜,起到了平衡杠杠的作用,并且能阻止共振现象的发生,从而达到了震而不倒之目的。

附图说明:

图1是平衡状态时的结构示意,图2是图1的c处局部放大示意,图3是图1 的A向局部示意,图4是运动状态时(纵向)的结构示意图,图5是运动状态时(横向)的结构示意图,图6是传统抗震建筑物体平衡状态时的结构示意,图7是智能抗震建筑物体平衡状态时的结构示意,图8是传统抗震建筑物体运动状态时的结构示意,图9是智能抗震建筑物体运动状态时的结构示意图。

图6 图7

图8 图9

2、本专利智能防震装置的制造、使用及效果:

建筑物智能抗震结构体与传统抗震结构体抗震试验对比效果

两个结构完全相同的建筑物体,在同一个震动平台上,在同样的震动效果下,传统抗震结构的建筑物体模型瞬间倒塌,而另一边(安装了智能隔震减震装置)智能抗震结构的建筑物体模型却在强烈震动的地基上跳起了舞蹈,似乎有了强壮的“筋骨”,只是在一定围小幅移动,丝毫没有要倒塌的迹象(两个建筑物体模型是四分之一比例且完全相同的二层砖混结构)。

具发明人德新讲解:

“智能抗震结构建筑物体模型各部位的装置在震动时,自动产生作用力与反作用力(外动力来至于地面及基础的运动)进行能量的吸收与储存,通过能量的吸收、储存、释放过程完成建筑物体不受破坏”。

以下图片为视频剪切图:

上图:

震动前的平衡状态:

左边红色的为传统抗震结构的建筑物体;右边绿色的为智能抗震结构的建筑物体(安装了智能隔震减震装置);

上图:

震动瞬间(红色传统抗震结构体已遭到破坏,绿色智能抗震结构体毫发未损)。

上图:

震动瞬间(红色传统抗震结构体轰然倒塌,绿色智能抗震结构体毅然而立)。

上图:

震动停止(红色传统结构体已坍塌,绿色智能抗震结构体毫发未损)。

上图:

震动前的平衡状态(智能抗震结构体与基础之间为红色标记)。

上图:

震动瞬间(横向的冲击力使智能抗震结构体与基础瞬间错位分离,从而减弱了智能抗震结构体受到横向剪切破坏的强度)。

上图:

震动瞬间(智能抗震结构体与基础复位瞬间)。

上图:

震动瞬间(智能抗震结构体与基础再次被错位打开的瞬间)。

上图:

震动瞬间:

(上阻尼钢板与下阻尼钢板主动错位打开的瞬间,减弱了基础发生的横向运动对智能抗震结构体构成横向剧烈的剪切破坏)。

上图:

震动瞬间:

(上下阻尼钢板复位闭合的瞬间)。

上图:

震动过程中,智能抗震结构体与基础重复错位打开的瞬间。

上图:

震动停止智能抗震结构体毫发无损。

上图:

震动前(右边的结构体待装智能隔震减震装置时的平衡状态)

上图:

震动瞬间(左边传统抗震结构体发生共振倾覆的瞬间,而右边智能抗震结构体时刻自动掌控自身的平衡,从而阻止了共振现象的发生,达到了震而不倒之目的)

上图:

震动停止,传统抗震结构体轰然倒塌,而智能抗震结构体(安装了智能隔震减震装置)毫发未损。

3、传统抗震结构体与智能抗震结构体的震动试验(对比效果)视频实拍参考资料:

网上文字搜索[智能抗震]即可进入视频资料容。

4、 【智能隔震减震装置】的相关部件图片:

上图:

上、下阻尼钢板

上图:

增加了锚固钉的上、下阻尼钢板

上图:

阻尼钢板分件图片

上图:

上、下阻尼钢板及橡胶钢复合簧及部分构件图片

上图:

上下阻尼钢板准备滑动连接

上图:

上下阻尼钢板滑动连接的瞬间

上图:

上下阻尼钢板滑动连接合成的图片

5、建筑物《智能隔震减震抗震装置》获市重点推广项目,由市德新防震技术服务德新撰稿的《建筑物智能隔震减震抗震装置》得到了市城乡建设委的高度认可、并获得《市抗震新技术应用和法规汇编》编撰入册,被市列为本市在建工程抗震新技术应用重点推广参考项目。

详情

(三)文本质量:

请详细说明:

1.说明书已清楚、完整地公开发明的容,并使所属技术领域的技术人员能够理解和实施。

建筑物智能抗震与传统抗震最大的区别:

智能抗震新技术是通过建筑物与地基基础之间滑动减震及建筑物顶端通过智能阻尼平衡原理(减少建筑成本)主动抗震来完成的,效果非常理想;传统抗震技术是通过增强建筑物体的刚度