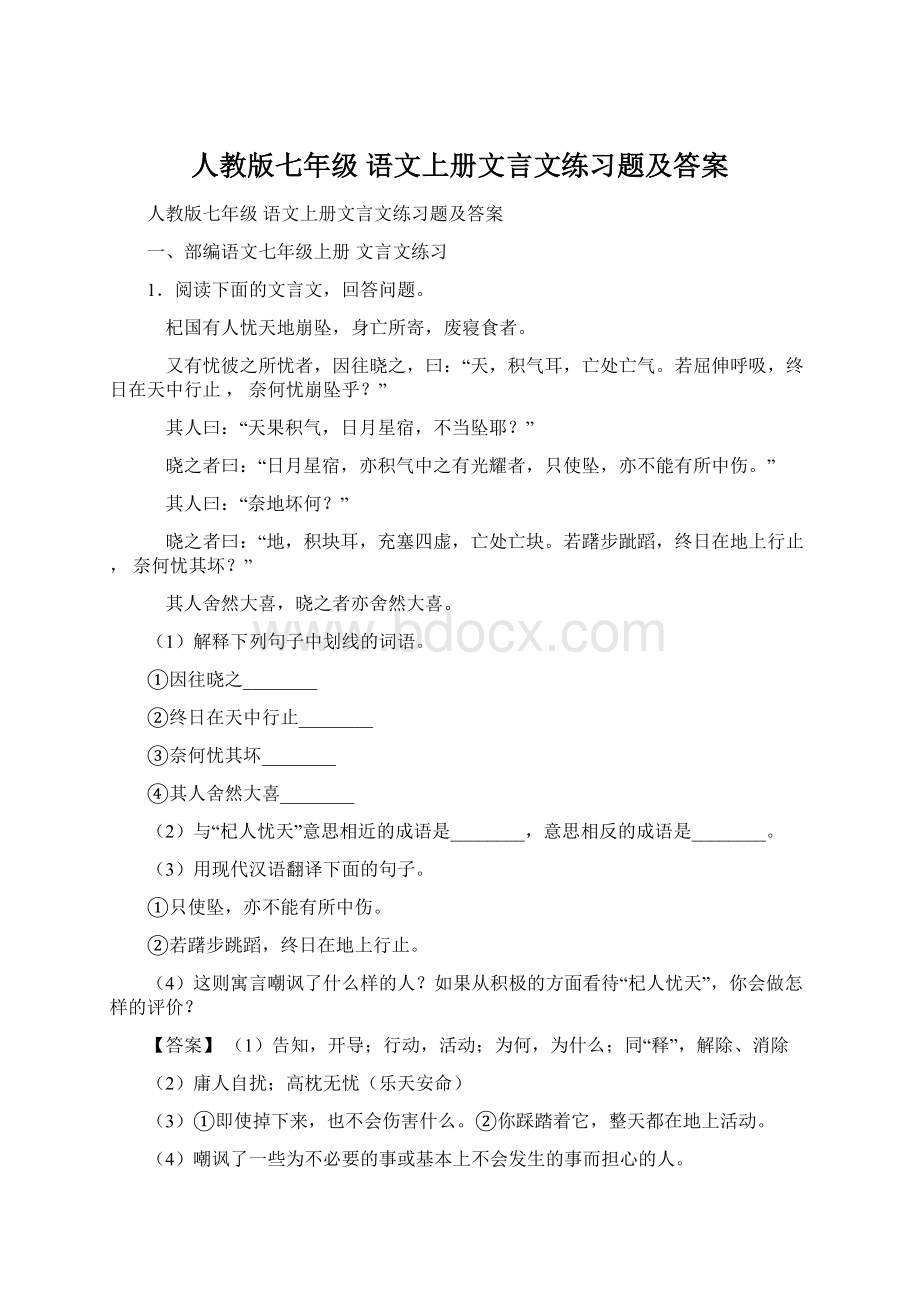

人教版七年级 语文上册文言文练习题及答案.docx

《人教版七年级 语文上册文言文练习题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版七年级 语文上册文言文练习题及答案.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版七年级语文上册文言文练习题及答案

人教版七年级语文上册文言文练习题及答案

一、部编语文七年级上册文言文练习

1.阅读下面的文言文,回答问题。

杞国有人忧天地崩坠,身亡所寄,废寝食者。

又有忧彼之所忧者,因往晓之,曰:

“天,积气耳,亡处亡气。

若屈伸呼吸,终日在天中行止,奈何忧崩坠乎?

”

其人曰:

“天果积气,日月星宿,不当坠耶?

”

晓之者曰:

“日月星宿,亦积气中之有光耀者,只使坠,亦不能有所中伤。

”

其人曰:

“奈地坏何?

”

晓之者曰:

“地,积块耳,充塞四虚,亡处亡块。

若躇步跐蹈,终日在地上行止,奈何忧其坏?

”

其人舍然大喜,晓之者亦舍然大喜。

(1)解释下列句子中划线的词语。

①因往晓之________

②终日在天中行止________

③奈何忧其坏________

④其人舍然大喜________

(2)与“杞人忧天”意思相近的成语是________,意思相反的成语是________。

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

①只使坠,亦不能有所中伤。

②若躇步跳蹈,终日在地上行止。

(4)这则寓言嘲讽了什么样的人?

如果从积极的方面看待“杞人忧天”,你会做怎样的评价?

【答案】

(1)告知,开导;行动,活动;为何,为什么;同“释”,解除、消除

(2)庸人自扰;高枕无忧(乐天安命)

(3)①即使掉下来,也不会伤害什么。

②你踩踏着它,整天都在地上活动。

(4)嘲讽了一些为不必要的事或基本上不会发生的事而担心的人。

评价:

一些事情虽然发生的概率很小,但还是有可能发生的。

我们要在灾难发生之前,提前做好预防准备。

【解析】【分析】

(1)①句意为:

就去开导他;晓:

告知,开导。

②句意为:

整天都在空气里活动。

行止:

行动,活动;

③句意为:

如果地陷下去怎么办?

奈何:

为何,为什么;

④句意为:

开导他的人也放了心,也很高兴。

舍:

同“释”,解除、消除。

(2)本题考查对成语的理解。

本文具有讽刺意义。

可以寻找词典的解释。

庸人自扰,其意思是指为不必要忧虑的事情而忧虑,从这则寓言中得出意思相近的成语是“庸人自扰”。

意思相反的成语高枕无忧(乐天安命)。

(3)①句中重点词有:

坠:

掉;句意为:

即使坠落了,也不会有所伤害。

②句中重点词有:

舍:

通“释”,释然。

句意为:

那个人释然后很高兴,开导他的人也释然了很高兴。

(4)“杞人忧天”嘲讽对一些不必要的事或基本上不会发生的事担心的人。

从积极意义上看,要有忧患意识,防患于未然,对我们来说也很有必要。

如20世纪下半期,灾难深重的中华民族终于迎来了科学的春天,为了不辜负这千载难逢的历史机遇,早日实现现代化,也为了拯救严重的全球性生态危机,作为21世纪的青少年该忧天忧地了。

故答案为:

⑴告知,开导;行动,活动;为何,为什么;同“释”,解除、消除;

⑵庸人自扰;高枕无忧(乐天安命);

⑶①即使掉下来,也不会伤害什么。

②你踩踏着它,整天都在地上活动;

⑷嘲讽了一些为不必要的事或基本上不会发生的事而担心的人;

评价:

一些事情虽然发生的概率很小,但还是有可能发生的。

我们要在灾难发生之前,提前做好预防准备。

【点评】⑴本题考查理解文言词语含义的能力。

解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语即可;

⑵本题考查对成语的理解。

答题时注意成语的积累和理解;

⑶本题考查翻译语句。

解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺;

⑷本题考查对问题的评价能力。

解答此题的关键是要结合题意来分析即可。

2.阅读蒲松龄《狼》两则,回答问题。

【甲】

一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨。

途中两狼,缀行甚远。

屠惧,投以骨。

一狼得骨止,一狼仍从。

复投之,后狼止而前狼又至。

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

屠大窘,恐前后受其敌。

顾野有麦场,场主积薪其中,苫蔽成丘。

屠乃奔倚其下,弛担持刀。

狼不敢前,眈眈相向。

少时,一狼径去,其一犬坐于前。

久之,目似瞑,意暇甚。

屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

身已半入,止露尻尾。

屠自后断其股,亦毙之。

乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

止增笑耳。

【乙】

有屠人货肉归,日已暮。

欻一狼来,瞰担中肉,似甚涎垂,步亦步,随屠尾行数里。

屠惧,示之以刃,少却;及走,又从之。

屠无计,默念狼所欲者肉,不如姑悬诸树而蚤①取之。

遂钩肉,翘足挂树间,示以空空。

狼乃止。

屠即径归。

昧爽②往取肉,(a)树上悬巨物,似人缢死状,大骇。

逡巡(b),则死狼也。

仰首(c),见狼口中含肉,肉钩刺狼腭,如鱼吞饵。

时狼皮价昂,直③十余金,屠小裕焉。

缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!

【注】①蚤:

通“早”。

②昧爽:

拂晓。

③直:

通“值”,价值。

(1)将“审视、遥望、近之”分别填入【乙】文a、b、c三处,正确的顺序是:

a________,b________,c________。

(2)解释下面句中划线的词。

①顾野有麦场________

②一狼洞其中________

③有屠人货肉归________

④不如姑悬诸树而蚤取之________

(3)翻译下列句子。

①狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

②时狼皮价昂,直十余金,屠小裕焉。

(4)“缘木求鱼,狼则罹之,亦可笑已!

”作者认为【乙】文中狼“可笑”的原因是什么?

【答案】

(1)遥望;近之;审视

(2)看,视;名词用作动词,挖洞;卖;暂且

(3)①狼也狡猾啊,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的诡诈手段能有多少啊?

②当时狼皮价格昂贵,一张狼皮价值十几两银子,屠夫(由于得到了这张狼皮)小赚了一笔。

(4)【乙】文中的狼缘木求肉、贪婪愚蠢,所以可笑。

【解析】【分析】

(1)文中屠夫第二天来取肉,先从远处看到树上悬着一个大东西,好像人上吊死的样子,大惊;后来迟疑地走近看,原来是死狼;最后再抬头仔细看,发现狼口咬住肉,但钩子钩住了狼的腭部。

是按照从远到近的顺序来写的,所以a、b、c三处,应填写的词语分别是:

“遥望、近视、细审”。

考点:

点评:

这类题目首先要读懂原文内容,理解作者写作思路,然后再根据具体的语境选择恰当的词语填空。

(2)①屠夫回头看见田野里有一个打麦场顾:

回头看;

②另一只狼正在柴草堆里打洞。

洞:

名词作动词,打洞;

③有个屠夫卖肉回来。

货:

卖;

④不如把肉挂在树上,等明天早上再来取肉。

姑:

暂且。

(3)本题考查学生翻译语句的能力。

翻译文言语句是文言文阅读的必考题。

文言翻译的标准是三个字:

信、达、雅。

对于学生而言,能达到前两个标准“信”(准确无误)和“达”(通顺流畅)就很不错了。

因为中考要求文言翻译要直译,讲究字字落实,特别是对关键词语的理解、特殊句式的判断要求较高。

①句中重点词有:

“黠”,狡猾;“而”,表转折,可是、但是;“顷刻”,一会儿;“毙”,被砍死;“变诈”,作假、欺骗;“几何”,多少。

句意为:

狼也狡猾啊,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?

②“时”,当时;“直”,通“值”,价值。

句意为:

当时市场上狼皮非常昂贵,一张狼皮价值十几两黄金呢。

(于是由于)屠夫(得到了这张狼皮,)发了一笔小财。

(4)“缘木求鱼”:

爬上树去找鱼。

比喻方向不同、方法不对,一定达不到目的。

乙文中的狼缘木求肉、不知变通,贪婪愚蠢,为了眼前蝇头小利白白失了性命,实在愚笨可笑至极!

故答案为:

(1)遥望、近之、审视。

(2)看,视;名词用作动词,挖洞;卖;暂且。

(3)①狼也狡猾啊,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?

②当时市场上狼皮非常昂贵,一张狼皮价值十几两黄金呢。

(于是由于)屠夫(得到了这张狼皮,)发了一笔小财。

(4)乙文中的狼缘木求肉、贪婪愚蠢。

【点评】⑴本题考查学生根据语境选词填空的能力。

理清写作顺序。

要在理解文章内容的基础上解答;

⑵文言实词的考查,最常见的命题形式是,指定文中若干个词让学生作解释。

要求解释的词,一般为常见实词,通假字、一词多义、古今异义、词类活用等,往往是命题的重点,当然也应该成为同学们备考的重点;

⑶本题的是翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺;

⑷本题考查学生分析文章内容的能力。

首先要读懂选文内容,然后再根据题干要求结合相关语句进行分析,最后归纳出答案,文通句顺,书写认真即可。

3.阅读文言文,回答问题

陈太丘与友期

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(1)解释划线的词

①太丘舍去________

②尊君在不________

③下车引之________

(2)用现代汉语翻译下列句子。

①陈太丘与友期行,期日中。

②日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

(3)对选文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A. 陈太丘不守信用,约好跟朋友一起出行,结果不等友人来自己先走了。

B. 陈元方小的时候傲慢无礼,竟敢教训长辈,目中无人。

C. 小元方能指出父亲的朋友“期日中”而“日中不至”是“无信”,“对子骂父”是“无礼”,可见他明白事理,落落大方。

D. “友人”之所以“下车引之”,是想哄陈元方带自己去找他的父亲。

【答案】

(1)舍弃;通“否”;牵,拉

(2)①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。

②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

(3)C

【解析】【分析】

(1)①句意为:

陈太丘不再等候他而离开了。

去:

离开。

②句意为:

你的父亲在吗?

不:

通“否”。

③句意为:

下了车想去拉元方的手。

引:

拉。

(2)①句中的重点词有:

期行,相约同行。

期,约定。

日中,正午时分。

句子翻译为:

陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。

②句中的重点词有:

日中,正午;信,信用。

句子翻译为:

正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。

(3)A项,不是陈太丘不守信用,过了约定的时间,陈太丘才走的。

B项,陈元方并不是傲慢无礼,还是比较有礼貌的称呼他“君”。

D项,“友人”之所以“下车引之”是因为认识到了自己的错误。

故选C。

故答案为:

⑴舍弃;通“否”;牵,拉

⑵①陈太丘跟一位朋友相约同行,约好正午(见面)。

②您正午不到,就是不讲信用;对着别人的儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

⑶C

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

【附参考译文】

陈太丘和朋友相约同行,约定的时间在中午,过了中午朋友还没有到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

元方当时年龄七岁,在门外玩耍。

陈太丘的朋友问元方:

“你的父亲在吗?

”元方回答道:

“我父亲等了您很久您却还没有到,已经离开了。

”友人便生气地说道:

“真不是人啊!

和别人相约同行,却丢下别人先离开了。

”元方说:

“您与我父亲约在正午,正午您没到,就是不讲信用;对着孩子骂父亲,就是没有礼貌。

”朋友感到惭愧,下了车想去拉元方的手,元方头也不回地走进家门。

4.阅读文言文,回答问题。

【甲】

陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父。

则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

【乙】

仲由宇子路,卞人也。

少孔子九岁。

子路性鄙①,好勇力,志伉直②,冠雄鸡,佩猳豚③,陵暴④孔子。

孔子设礼稍诱子路,子路后儒服委质⑤,因门人请为弟子。

(选自《史记。

伸尼弟子列传》)

【注】①鄙:

粗朴。

②伉直:

刚强直爽。

③猳(jiā,加)豚:

猪。

猳,公猪。

豚,小猪。

指以猳豚皮装饰的剑。

④陵暴:

欺凌,施暴。

⑤质:

质,通“贽”,礼物。

【丙】

王子敬①自会稽经吴,闻顾辟疆②有名园。

先不识主人,径往其家。

值顾方集宾友酣燕而王游历既毕指麾③好恶傍若无人。

顾勃然不堪曰:

“傲主人,非礼也;以贵骄人,非道也。

失此二者,不足齿之伧耳④!

”便驱其左右出门。

王独在與上,回转顾望,左右移时不至。

然后令送箸⑤门外,怡然不屑。

(选自《世说新语》)

【注】①王子敬:

王献之,官员。

②顾辟疆:

人名。

③指麾:

指点评论。

磨,通“挥”。

④伧:

粗野,鄙陋。

⑤箸:

这里相当于“之于”。

(1)学习文言文要注意一词多义。

请写出下列划线词在文中的意思。

顾:

①元方入门不顾________

②回转顾望________

(2)学习文言文要注意词类活用的情况,如:

饭疏食,“饭”活用做“吃”的意思。

下列两句中的划线词都有词类活用情况,请写出意思。

①冠雄鸡________

②子路后儒服委质________

(3)下面的词语曾在课内出现,请结合你学过的知识加以解释。

①好勇力________

②顾勃然不堪曰________

(4)用“/”给文章划线的句子断句(断3处)

值顾方集宾友酣燕而王游历既毕指麾好恶傍若无人。

(5)阅读上面三篇文章,根据你的理解,结合画线句用现代汉语补全下面内容。

①【甲】文:

友人极为生气地说:

“________”。

陈元方说:

“您与我父亲约在正午。

正午了您还没到,这是不讲信用的表现;对着孩子骂他的父亲,这是没礼貌的表现。

”

②【乙】文:

孔子遭到子路的欺凌,他________。

③【丙】文:

顾辟疆愤怒地说:

“________。

失去了这两方面,这种人是不值得一提的伧父罢了!

”

(6)上述三篇文章中的人物面对别人的无礼行为,表现各有不同。

请结合示例对孔子和顾辟疆的表现进行点评。

示例:

陈太丘之友人没有按约定时间到来还骂陈太丘,此时元方为了维护父亲的尊严,据理力争,指出父亲友人不仅无礼而且无信,让他认识到自己的错误,可见元方是一个聪明机智的孩子。

另外,当陈太丘之友人知错拉他的手表示歉意时,元方入门不顾,可见他是率真、有个性的孩子。

(7)《论语》中说:

“不学礼,无以立”。

就是说不学会礼仪礼貌,就难以有立身之处。

古人在待人接物方面,尤其重视礼仪。

根据“敬称”和“谦称”的知识选词填空。

A.尊君 B.家父 C.小女 D.令爱 E.令郎

①我们家家教很严,________常常告诫我们,到社会上要清清白白做人。

②________这次在儿童画展上获奖,多亏您悉心指导,我们全家都感谢您。

③________不愧是绘画世家的子弟,他画的马获得了广泛的好评。

【答案】

(1)回头看;看

(2)戴帽子;穿儒服

(3)喜欢;忍受

(4)值顾方集宾友酣燕/而王游历既毕/指麾好恶/傍若无人。

(5)不是人哪!

和别人相约同行,(却)把别人丢下,自己走了;设施礼教,逐渐诱导子路;对主人傲慢,这是失礼;靠地位高贵来傲视别人,这是无理

(6)孔子:

子路出身微贱,生性粗野,好逞勇斗狠,为人刚强爽直,经常头戴鸡冠式的帽子,身佩用野猪皮装饰的剑,曾想“陵暴”孔子,孔子通过礼仪慢慢诱导他,使他改邪归正,改穿儒服,拜孔子为师。

可见孔子做到了循循善诱、因材施教。

顾辟疆:

顾辟疆面对王献之无视别人、恣意评价别人好坏的傲慢的态度,他大发雷霆,最后把王献之赶出去。

可见顾辟疆不会因为王献之身份地位高就容忍他的无礼行为,是一个有原则的人。

(7)B;C;E

【解析】【分析】

(1)“顾”在古文当中的主要意思有以下几种,学生需要结合语境具体分析字词的意思。

①回头;回头看。

《荆轲刺秦王》:

“荆轲顾笑武阳。

”②视;看。

《行路难》:

“拔剑四顾心茫然。

”③看望;拜访。

《出师表》:

“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。

”④顾念;关心。

《诗经·硕鼠》:

“三岁贯女,莫我肯顾。

”⑤回还;返回。

《屈原列传》:

“使于齐,顾反,谏怀王曰。

”⑥只是;不过。

《荆轲刺秦王》:

“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳。

”⑦但;却;反而。

《为学》:

“人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?

”

(2)“冠”本意是“帽子”,在这里名词活用为动词,译为“戴帽子”;“儒服”本意是“儒者的服饰”,在这里名词活用为动词,译为“穿儒服”。

(3)“好”多音字,读hǎo时作形容词泛指一切美好的事物,或同意、应允;读hào时作动词,表示喜欢的意思。

在这里“好”用作动词,解释为“喜欢”。

“堪”一般用作动词,主要有两种意思:

①能够承受,经受得起;②可以,能够。

在这里“堪”解释为“能够承受”,即为“忍受”。

(4)这句话翻译为“碰上顾辟疆正和宾客朋友设宴畅饮,可是王子敬游遍了整个花园后,只在那里指点评论优劣,旁若无人”。

所以断句为:

值顾方集宾友酣燕/而王游历既毕/指麾好恶/傍若无人。

(5)①“非人哉!

与人期行,相委而去”句中“委”意思是“舍弃”②“设礼稍诱子路”句中“设”意思是“使用,运用”,“诱”意思是“诱导”。

③“傲主人,非礼也;以贵骄人,非道也。

”句中“傲”意思是“对……傲慢”,“以”意思是“用”。

据此翻译作答即可。

(6)【甲】文中“君与家君期日中,日中不至,则是无信;对子骂父。

则是无礼”,“元方入门不顾”可以看出元方是一个聪明机智、率真、有个性的孩子的形象;【乙】文中“孔子设礼稍诱子路,子路后儒服委质”可以看出孔子是一个能够因材施教、循循善诱的老师的形象;【丙】文中“顾勃然不堪曰:

‘傲主人,非礼也;以贵骄人,非道也。

失此二者,不足齿之伧耳’便驱其左右出门”可以看出顾辟疆是一个不趋炎附势的形象。

(7)①此处的意思应该是对别人称自己的父亲,应该是“家父”故选B。

②此处是对别人谦称自己的女儿,应该是小女。

故选C。

③此处应该是尊称对方的儿子,所以应该是“令郎”。

故选E。

故答案为:

⑴回头看;看

⑵戴帽子;穿儒服

⑶喜欢;忍受

⑷值顾方集宾友酣燕/而王游历既毕/指麾好恶/傍若无人。

⑸不是人哪!

和别人相约同行,(却)把别人丢下,自己走了;设施礼教,逐渐诱导子路3、对主人傲慢,这是失礼;靠地位高贵来傲视别人,这是无理

⑹孔子:

子路出身微贱,生性粗野,好逞勇斗狠,为人刚强爽直,经常头戴鸡冠式的帽子,身佩用野猪皮装饰的剑,曾想“陵暴”孔子,孔子通过礼仪慢慢诱导他,使他改邪归正,改穿儒服,拜孔子为师。

可见孔子做到了循循善诱、因材施教。

顾辟疆:

顾辟疆面对王献之无视别人、恣意评价别人好坏的傲慢的态度,他大发雷霆,最后把王献之赶出去。

可见顾辟疆不会因为王献之身份地位高就容忍他的无礼行为,是一个有原则的人

⑺B;C;E

【点评】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

⑵本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累,比如一词多义、词类活用、通假字和古今异义等。

⑶本题考查考生对文言词语的理解,解答此题要结合平时的积累,结合句子进行分析理解。

⑷本题考查考生对文言语句的断句能力。

要求考生在理解句意的基础上进行断句。

⑸本题考查考生对文章内容的理解能力。

解答此题要求考生读懂文章,理解文章的内容和作者的思想情感,结合对句子的理解进行作答。

⑹本题考查考生对文章内容的理解和分析。

要求考生读懂文章,理解文章的内容。

⑺本题考查考生读敬词和谦词的理解和运用,在平时考生要掌握基本的谦敬词,并且要学会运用。

【附参考译文】

【甲】陈太丘跟一位朋友相约同行,约定的时间是正午。

正午已过,(友人)没到,太丘不再等候就走了。

太丘走后,(友人)才来。

陈元方那年七岁,正在门外玩耍。

友人问元方:

“你爸爸在家吗?

”元方答道:

“等您很久没来,他已经走了。

”朋友便生气了:

“不是人哪!

和别人相约同行,(却)把别人丢下,自己走了。

”元方说:

“您跟我爸爸约好正午走,您正午不到,就是不讲信用;对着儿子骂他的父亲,就是没有礼貌。

”友人感到惭愧,下车拉元方,元方走进自己家的大门,不回头看。

【乙】仲由,字子路,是卞邑人。

比孔子小九岁。

子路性情质朴,喜欢逞勇斗力,志气刚强,性格直爽,头戴雄鸡式的帽子,佩戴着公猪皮装饰的宝剑,曾经冒犯欺凌过孔子。

孔子设施礼教,逐渐诱导子路,后来,子路改穿着儒服,带着拜师的礼物,通过孔子学生的引荐,请求作孔子的学生。

【丙】王子敬从会稽郡经过吴郡,听说顾辟疆有个名园,原先并不认识这个名园的主人,还是径直到人家府上去。

碰上顾辟疆正和宾客朋友设宴畅饮,可是王子敬游遍了整个花园后,只在那里指点评论优劣,旁若无人。

顾辟疆气得脸色都变了,忍受不住,说道:

“对主人傲慢,这是失礼;靠地位高贵来傲视别人,这是无理。

失去了这两方面,这种人是不值得一提的伧父罢了!

”就把他的随从赶出门去。

王子敬独自坐在轿子里,左顾右盼,随从很久也不来。

然后顾辟疆叫人把他送到门外,对他泰然自若,置之不理。

5.阅读下面的文言文,完成下列小题。

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。

淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

(1)解释下列加点词语在句子中的意思。

①非淡泊无以明志(________)

②非学无以广才(________)

③意与日去(________)

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①夫君子之行,静以修身,俭以养德。

②淫慢则不能励精,险躁则不能冶性。

(3)下列对原文有关内容的分析理解,不正确的一项是( )

A. 这是一篇以议论为主的文言文,主要论述修身治学,强调淡泊宁静的价值。

B. 作者开篇即明确提出修身养德的要求,并指出修身养德的具体途径。

C. 文中点出了成才需要具备三个条件,即立志,学习和惜时。

D. “俭”是本文的核心词语,“淡泊”“宁静”是它的正面表现。

【答案】

(1)明确,鉴定;增长;意志

(2)①君子的品行,用宁静来提高自身的修养,用节俭来培养自己的品德;

②放纵懒散就无法振奋精神,轻薄浮躁就不能陶冶性情。

(3)D

【解析】【分析】

(1)本题注意“广”,是词类活用,形容词用作动词,增长。

(2)本题注意以下关键词语的意思:

“夫”,段首或句首发语词,引出下文的议论,无实在的意义;“修身”,个人的品德修养;“淫”,过度;“冶性”,陶冶性情。