新人教版高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构 1516学年能力提升检测江西余干县解析版.docx

《新人教版高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构 1516学年能力提升检测江西余干县解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新人教版高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构 1516学年能力提升检测江西余干县解析版.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新人教版高中历史必修二第一单元古代中国经济的基本结构1516学年能力提升检测江西余干县解析版

一、选择题

1.小说《萧十一郎》中,连家堡拥有庞大势力,因为它帮助朝廷经营官营手工业,提供大量的武器装备,关于历史上的官营手工业不符合历史史实的是

A、生产了我国古代最精美的手工产品B、主要生产武器等军用产品

C、由政府直接经营D、产品不进入生活消费领域

2.《史记·货殖列传》:

“由是观之,富无经业,则货无常主,能者辐凑,不肖者瓦解。

千金之家比一都之君,巨万者乃与王者同乐。

岂所谓‘素封’者邪?

非也?

”该材料反映出

A.战国到西汉前期商品经济活跃B.巨商地位很高,超过了王侯

C.司马迁具有重农抑商思想D.西汉政府据此实行了盐铁专卖

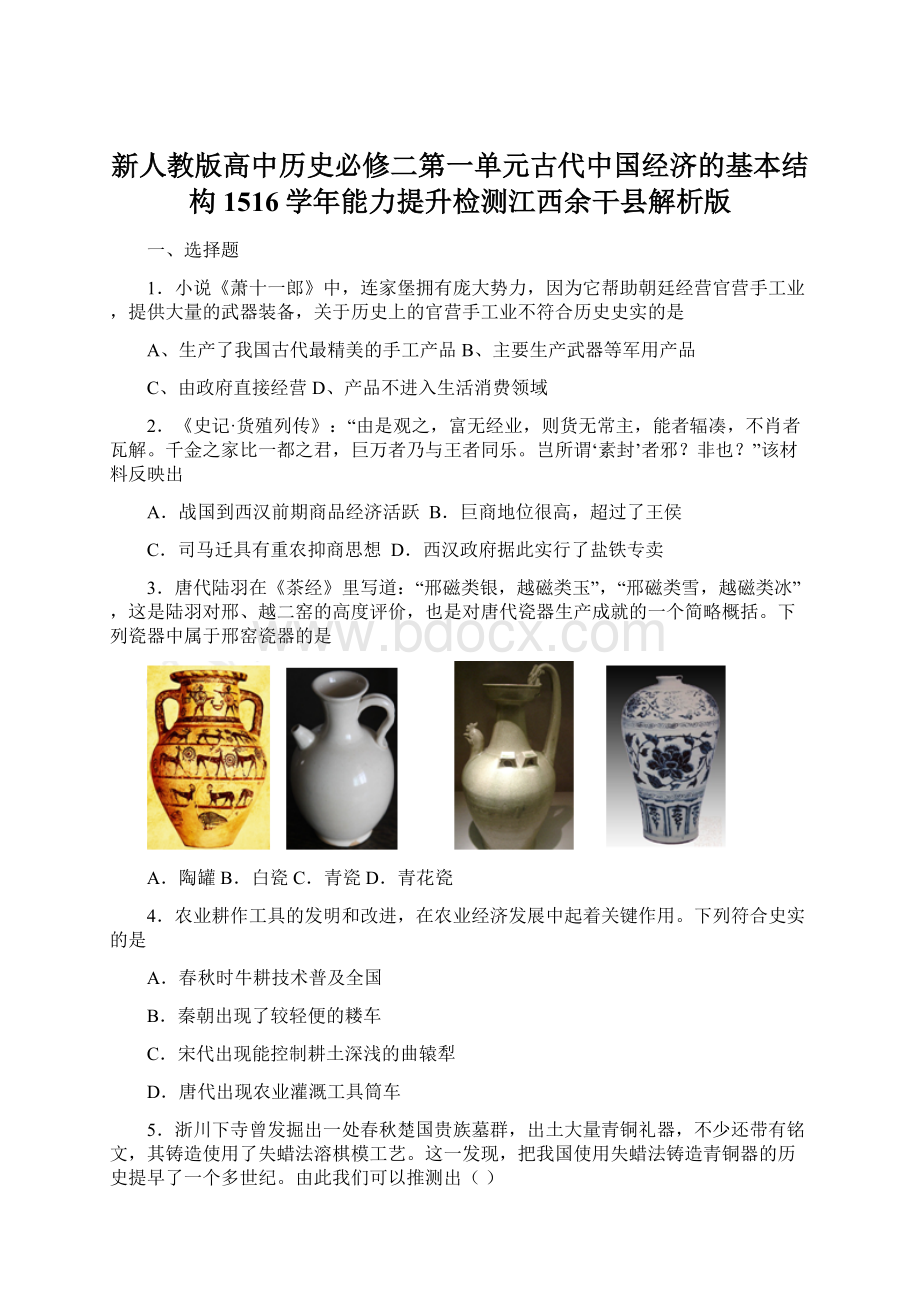

3.唐代陆羽在《茶经》里写道:

“邢磁类银,越磁类玉”,“邢磁类雪,越磁类冰”,这是陆羽对邢、越二窑的高度评价,也是对唐代瓷器生产成就的一个简略概括。

下列瓷器中属于邢窑瓷器的是

A.陶罐B.白瓷C.青瓷D.青花瓷

4.农业耕作工具的发明和改进,在农业经济发展中起着关键作用。

下列符合史实的是

A.春秋时牛耕技术普及全国

B.秦朝出现了较轻便的耧车

C.宋代出现能控制耕土深浅的曲辕犁

D.唐代出现农业灌溉工具筒车

5.浙川下寺曾发掘出一处春秋楚国贵族墓群,出土大量青铜礼器,不少还带有铭文,其铸造使用了失蜡法溶棋模工艺。

这一发现,把我国使用失蜡法铸造青铜器的历史提早了一个多世纪。

由此我们可以推测出()

A.青铜器铸造在春秋时期开始进入鼎盛时期

B.我国古代青铜铸造中心集中在黄河流域

C.青铜器的铭文有助于印证古代史料的真伪

D.春秋时期各国主要使用青铜器进行农业生产

6.某地在考古挖掘中,发现一件精美的瓷瓶,上面有相互缠绕的青花图案。

据此判断该瓷器最早出自()

A.东汉B.唐朝C.元朝D.明朝

7.中国古代,人口的流动始终没有停止过。

我国人口流动的主流趋势是()

A.由内地流向边疆B.由边疆流向内地

C.由北方流向南方D.由南方流向北方

8.据《礼记·月令>载:

“百工咸理,监工日号,毋悖于时,毋或作为淫巧(新奇的物品),以荡上心。

”《礼记·王制》中还说,如有人挟“奇技、奇器以疑众,杀。

”在等级制度森严的古代中国,这种指导思想对手工业生产实践产生的直接影响是()

A.扼杀了能工巧匠的聪明才智B.手工业生产的规模无法扩大

C.手工业产品的质量难以提高D.严重影响了经济的发展

9.“夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。

绝之则内外隔而构之衅无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉!

”《海防纂要•卷七》中这则史料反映出当时统治者推行的政策是( )

A.重文轻武 B.重本轻末 C.避战自保 D.闭关锁国政策

10.商人开店可以随处选择地点,城市内手工业作坊很多,街道两旁商店、客栈、货摊林立,十分热闹。

营业时间不受限制,有“白市”、“夜市”和“晓市“,许多交易数额巨大。

本段话描述的现象最早出现在

A.汉代长安B.唐代洛阳C.北宋东京D.元朝大都

11.邓小平在一次参观文物展览时,指着这幅名画说:

“我们的祖先早已熟悉商品经济了。

”这幅图片反映了

A.唐代后期坊和市的界限逐渐被打破

B.临安城内店铺林立的场面

C.宋代开封地区繁华的商业景象

D.五代十国商业的空前繁荣

12.广东地区在唐朝时“岭南之田,所种惟稻”,到了清朝前期,“乡民以种稻收薄,故为它种(棉花、甘蔗、桑树)以为利。

”这一变化带来的影响是

A.政府放弃重农抑商政策B.农村经济结构发生变化

C.小农经济开始逐渐解体D.缓解了人多地少的矛盾

13.中国古代每一个历史时期手工业发展水平常以某种手工业品为代表,下列表述正确的是

A.商周/铁器一唐宋/陶器一明清/瓷器

B.商周/漆器一唐宋/青铜器一明清/瓷器

C.商周/玉器一唐宋/漆器一明清/玻璃

D.商周/青铜器一唐宋/瓷器一明清/棉布

14.下图是唐代初期文物“敦煌张文信租田契”的抄件片段。

据此可知当时

A.土地租佃在全国普遍推广B.农耕经济开始向河西走廊扩展

C.一些经济活动蕴含着契约意识D.均田制已经被迫彻底废弃

15.华商史专家郭德利(M.Godtey)在研究浙江张氏家族“以机杼起家、以耕读传世”的历程后指出“引发人们营商致富的动机中,实已包含了否定或摧毁商业企业发展的因素”。

下列材料能与一论断相印证的是()

①(张氏)家道中微,以酤酒为业。

……因罢酤酒业,购机一张,织诸色纻巾,备极精工。

②张氏家族在“家业大饶”后,将大量累积得来的财富用于购田置地。

③明嘉靖是张瀚(张氏后人)中进士,曾拜两广总督、吏部尚书,此时张氏已成大官宦之家。

④(张氏从事纺织业)每一下机,人争鬻之……。

积两旬,复增一机,后增至二十余。

A.①④B.①②④C.②③D.②③④

二、非选择题

16.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一传统家训是家风的重要组成部分……西汉孔臧在《与子琳书》中说:

“侍中子国(孔安国),明达渊博,‘言不及利,行不欺名。

动遵礼法,少小及长,操行如故……此汝所亲见。

”诸葛亮在《诫子书》中说:

“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。

”

唐人刘禹锡在《名子说》中说:

“夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂候余易哉”。

诗人王梵志的家训诗中就有这么几首,其一:

“兄弟须和顺,叔侄莫轻欺。

财物共箱柜,房中莫蓄私”;其二:

“兄弟相怜爱,同生莫异居。

为人欲得别,此则是兵奴”;《百行章》中有:

“居家理治,每事无私。

兄弟同居,善言和气。

好衣先让,美食骏之。

富贵存身。

须加贩恤。

饥寒顷弊。

嚷味相存。

”

宋代学者倪思在《经锄堂杂志》中说:

“富家有富家计,贫家有贫家计,量入为出,则不至乏用矣。

”明人姚舜牧在《药言》中说“士、农、工、商各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之。

”清人张英《恒产琐言》有:

“人家富贵两字,暂时之荣宠耳。

所恃以长子孙者,毕竟是耕与读两字。

”

——摘编自徐少锦《中国家训史》

材料二晚清家训已经出现革新思想的变化,如左宗棠在给儿子孝威的信中说:

“近来时事日坏,都由人才不佳。

人才日少,由于专心做时下科名之学者多,留心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?

八股愈做得入格,人才愈见庸下。

”李鸿章在《示文儿》一信中说:

“年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。

岂知世界文明,3-商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。

”张之洞在《与子书》中说:

“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。

振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。

当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。

勿忘!

勿忘!

”梁启超给梁思成(建筑大师)的家信中说:

“我替你们打算,到英国后折往瑞典、挪威一行,因北欧市容极严整有新意,必须一往……回头折入瑞士看些天然美,再入意大利,把文艺复兴时期的美彻底研究了解。

”

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

(1)根据材料一,概括古代家训内容的主要特点。

并结合所学知识,分析其影响。

(14分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述近代家训内容的变化。

(11分)

17.东亚指东北亚和东南亚地区,包括濒临太平洋的日本、中国、韩国、东盟十国。

在古代,东亚曾经出现过文化共同体和经济贸易商业圈,各国相互往来频繁。

今天东亚是世界上最具活力的地区域之一。

中国是东亚的重要部分,中国的发展与东亚的发展具有紧密的相互依存性。

材料一 古代中、日、朝三国关系的全面发展,是从中国的隋唐帝国时期开始的。

此前三国的交往,可以称为早期的交往。

从朝鲜半岛的历史来讲,从箕氏王朝到卫氏王朝(公前11世纪中期~前2世纪中期),它们的建立者和统治阶层都来自中国移民。

秦汉时期辰韩深受秦文明的影响……古代中日之间的交往,据推断,早在春秋战国时期,吴越一带先民,就可能有人从海上移民来到日本列岛。

徐福东渡的传说,实际上是秦汉之际中国人渡海移民到日本的一个缩影。

文献记载中日之间的友好往来,是在两汉时期,汉光武帝赐金印于倭王,则是一个典型的实物例证。

古代朝日之间的交往,先期主要表现为移民风潮。

当时从朝鲜半岛来到日本的移民,既有朝鲜人,也有生活在朝鲜的中国人。

移民为日本带去了先进的汉文化和生产技术,大大促进了日本国家的统一和社会的发展。

(1)据材料一,古代中、日、朝三国早期交往的主要形式是什么(2分)?

这一时期的交往,中国对当时东北亚社会发展有何影响(2分)?

结合所学知识,隋唐时期,三国社会发展、交往内容与早期交往相比又有什么新变化(5分)?

材料二 唐玄宗开元年间,唐政府在广州设置了市舶使。

宋政府设立了市舶司,多次派使臣赴海外招徕外商;并管理对外贸易。

两宋亦利用民间力量来广招外商。

每艘海舶船主,也是政府委任的“市舶纲首”,负有在域外“招诱舶商”的任务,规定“诸市舶纲首能招诱舶舟、解货物,及五万贯、十万贯者,补官有差”(《宋会要·蕃夷》),宋政府甚至向外国商人开放仕途,以此作为扩大贸易额的奖励。

市舶之利在两宋国家财政中占有的重要地位。

“宋高宗绍兴廿九年财政总收入为四千万缗 ,而市舶司竟获二百万,居岁入总数二十分之一。

”

材料三 宋朝经济大发展,特别是商业的发展,或许可 以恰当的称为中国的“商业革命”。

这一革命产生出直至19世纪仍在许多方面保持不变的经济和社会模式(费正清《中国:

传统与变革》)。

东京城打破了唐朝长安城坊市分离封闭的商业结构,《清明上河图》显示了商业气息的浓厚,宋时的商业已进入一个新的发展阶段,据黄仁宇《中国大历史》说,当时(公元1201年)中国的商品交换的价值,合计相当于1500万至1800万盎司黄金,如此庞大的商品流通量,在当时世界恐怕是绝无仅有的。

金属货币难以适应商品的巨额流通。

货币发生了突破性变革,最早的纸币产生了。

到南宋,纸币逐渐成为主要货币,汇票、支票之类的票据,在12世纪中叶发展为建有流通职能的纸币。

(樊树志《国史十六讲》)

(2)读图,唐宋时期中国海外贸易港口的分布区域主要集中于什么地区(1分)?

中国对外贸易的主要对象分布在图中的哪些区域(1分)?

说明理由。

(2分)

(3)依据材料,分析宋朝 “商业革命”出现表现及主要原因。

(5分)

材料四 (宋真宗)大中祥符五年(1012年)五月戊辰,帝以江、淮、两浙稍旱即水田不登,遣使就福建取占城稻(占城在今越南中部地区)三万斛,分给三路为种,择民田之高仰者,莳之,盖早稻也。

内出种法,命转运使揭榜示民,后又种于玉宸殿,帝与近臣同观,毕刈,又遣内侍持于朝堂示百官,稻比中国者穗长而无芒,粒稍小,不择地而生。

(《宋史》)

(4)据材料四,宋真宗要解决北宋时期农业发展面临的什么问题?

(2分)为解决这一问题他采用了哪些办法?

(3分)

材料五 玉米、番薯、马铃薯原产于美洲,适应于山地及贫瘠土地种植。

玉米约于16世纪中叶分3路传入我国:

西北陆路自波斯-中亚-我国甘肃-黄河流域;西南陆路自印度-缅甸-云南-川黔;东南海路由东南亚-闽广内地。

清乾隆中期到嘉、道年间,是玉米大规模推广时期。

嘉庆以后,玉米在全国普遍栽培,流民在玉米传播中发挥重要作用。

……番薯是16世纪后期(明万历年间),从东南亚传入我国闽广地区,一条途径是从越南传入广东的东莞和电白;一条是经南澳岛传入福建泉州;再就是由菲律宾携种至福州。

17世纪后期向江西、湖南及浙江、江苏沿海地区扩展,18世纪中叶遍及南方各省并向黄河流域及其以北地区扩展。

……17世纪中叶荷兰人把马铃薯带到台湾,传到我国东南沿海地区; 18世纪,传教士、商人将马铃薯普通栽培种从欧洲带到我国。

(5)依据材料,结合所学是说明,明清时期,原产美洲的玉米、番薯、马铃薯能够传入、并在中国推广种植的国际、国内因素有哪些?

(3分)结合所学知识分析,这些作物的传入,对明清时期中国农业发展有什么影响?

(3分)

(6)唐宋、明清时期,与东南亚(南洋)地区的交往对中国社会的发展有什么影响?

(3分)

18.(12分)阅读材料,回答问题。

历史时期

主要随葬品

人殉情况

新石器时代

各种石器和陶器;中、晚期墓葬中还广泛发现猪、羊、狗等家畜

秦汉以前

平民墓葬中随葬品多为陶器,而王公贵族墓葬中则多见各种青铜礼器

殉葬奴隶竞有数百人之多

秦汉时期

随葬品中的青铜器逐渐减少,取而代之的是精美漆器和各种丝织品

有所收敛,代之以木俑、陶俑

魏晋南北朝

瓷器与陶俑平分秋色

很少有人殉

唐朝

瓷器与陶俑,三彩陶器尤为突出

宋朝

玉器、铜器、乐器、礼器、生活用品、陶器、瓷器、金器、银器、兵器等各种工艺,种类日益丰富

宋无人殉;辽,金,元,有人殉

明朝

同宋朝

明初,有人殉;明英宗结束了殉葬制度

清朝

同宋朝

殉葬制度再次重现,康熙时结束殉葬制度。

据表格信息和所学谈谈你对中国古代随葬品特点变化的认识。

参考答案

1.【答案】D

【解析】略

2.【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考查学生准确解读材料信息的能力,材料中文字的大体含义是:

善于经商者能集聚大量财富,而后世不肖子孙也易将财产散尽;巨商大贾能享受充裕的物质生活,虽非名义上的王侯而事实上与真正的王侯无异,所以由此不难得出汉代之前商品经济的活跃造成了商人的社会生活境遇远远超越了贫民,这也是事实上对“士农工商”地位的否定,所以答案选A,B项说法错误不符合史实,CD两项材料并未直接体现。

考点:

资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策·“重农抑商”

3.【答案】B

【解析】

试题分析:

从材料“邢磁类银,越磁类玉”,“邢磁类雪,越磁类冰”可以看出邢窑主要生产的是白瓷,故选B。

A项是原始社会的器具;CD项是青瓷,越窑生产青瓷。

因此ACD均错误。

考点:

古代的手工业:

制瓷业

4.【答案】D

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对基础知识再现再认能力,比较简单。

根据所学知识可知,牛耕从春秋战国时期开始推广;西汉时期出现了较轻便的耧车;唐代出现能控制耕土深浅的曲辕犁和农业灌溉工具筒车。

所以答案选D。

考点:

古代中国的经济·农业的主要耕作方式和土地制度·生产工具的改进

5.【答案】C

【解析】

试题分析:

本题主要考查对材料的释读能力。

我国古代青铜器的铸造进入鼎盛是在商代,排除A项。

材料中反映的楚国墓群,应在长江流域,否定B项。

青铜器在当时比较珍贵,很少用于农业生产,D项不符合史实。

故选C。

考点:

中国古代的手工业。

6.【答案】C

【解析】本题考查学生对古代制瓷业的理解。

由题意可知,精美的瓷瓶上面有相互缠绕的青花图案,该瓷器为青花瓷,青花瓷最早出现在元朝。

C正确,故本题选C。

7.【答案】C

【解析】我国人口流动的主流趋势是由北方流向南方。

8.【答案】A

【解析】

试题分析:

本题主要考察的是对材料的理解分析能力。

从材料可以分析出,材料中的规定无异会扼杀能工巧匠的聪明才智,不利于生产力的发展;B项说法无材料无关;C项说的似是而非,在规定的程序上完成的产品产品质量会高,但是很难有新产品;D项说法是错误的。

所以答案选A。

考点:

古代中国的经济·手工业的发展·手工业的发展状况

9.【答案】D

【解析】

试题分析:

材料的意思是外国的商品不是中国所需要的。

外国虽然有意窥探,但关闭国门与外隔开就不会有挑衅的事端发生。

所以统治者采取了闭关锁国政策。

考点:

资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策•海禁政策

10.【答案】C

【解析】材料中的叙述可以看出该时期的商品经济发展并且政府对经济的管理放松,出现了“白市”、“夜市”和“晓市“等,这是在宋朝时期最早出现的,选项错误。

11.【答案】C

【解析】宋代,随着商品经济的发展,市墙、坊墙均被拆毁,坊市界限不复存在。

市分散在城中,面街而设,形成街市。

原先禁止设市的城郭乡村,也被允许置市贸易了。

市的启闭也不再由官方统一规定时间,出现了夜市、晓市、草市等。

商业活动不再受官府的直接监视,城市的经济功能大大增强,呈现出前所未有的繁荣景象。

12.【答案】B

【解析】

试题解析:

本题主要考查学生对古代中国的经济相关知识的把握。

根据题干材料可知广东地区从唐朝至清朝前期,农作物种植发生了重大变化。

所以B符合题意。

而此时政府仍奉行重农抑商政策,自然经济的解体是在鸦片战争后,AC可排除。

此外,材料中未体现人多地少的问题。

综上,本题选B。

考点:

古代中国的经济·农业的主要耕作方式·小农经济产生的条件、特点和评价

13.【答案】D

【解析】

试题分析:

本题考查了古代手工业在不同历史时期的发展特征。

联系所学知识可知,商周时期成就最高的手工业品是青铜器;唐宋时期瓷器成就高;明清时期棉布成为人们的主要衣料。

所以答案选D。

考点:

古代中国的经济·手工业的发展·手工业的发展

14.【答案】C

【解析】

试题分析:

该材料出自唐代初期文物“敦煌张文信租田契”,是租田人张文信和田主康海多签订的租田协议,对签约双方的权利、义务都作出了明确的规定。

仅从这一个例并不能说明土地租佃在全国普遍推广,A项不对;B、D与史实不符且材料不能体现;故选C。

考点:

古代中国的经济·土地制度·租佃制

15.【答案】C

【解析】

试题分析:

尊重材料是做对历史题目的唯一秘籍。

而通过材料并结合所学知识不难发现,本题是在考查中国古代不利于商业发展的一些因素,例如,将大量累积得来的财富用于购田置地而不进行投资就不利于商业的发展,再例如,将大量累积得来的财富用于买官成为大官宦之家也不利于商业的发展,其他的则是利于商业发展的因素,综上所述本题答案只能是C。

考点:

古代中国的经济•商业的发展•否定或摧毁商业企业发展的因素

16.【答案】

(1)特点:

注重自身道德修养;突出灌输忠孝观念(或树立社会责任感);强调治家理财;重视耕读立业传家。

(6分,答出其中三点即可。

)

影响:

有利于提高家庭成员的思想道德素质;有利于形成符合儒家道德规范的家风,维护家族团结;有利于维护封建统治和社会的稳定;有利于儒家思想的传承发展;有利于自然经济的发展。

(8分,答出其中四点即可。

)

(2)述:

(变化)强调经世致用;重视工商业发展;注重培养世界视野。

(3分)

评:

近代家训为中国传统家训教化带来一股“新风”;爱国救亡意识的感召、近代经济的发展、西学的传播、资产阶级民主运动的影响都使家训增加了新的符合时代精神的内容;家训内容的变化体现了当时先进的中国知识分子寻求强国御辱之道,挽救民族危机的愿望,顺应了历史潮流,有利于中国社会的进步。

(8分,从背景、内容、影响等方面均可展开评论,言之成理即可。

)

【解析】

试题分析:

(1)提取材料一的关键信息:

“言不及利,行不欺名”“静以修身,俭以养德”“忠孝之于人,如食与衣”“居家理治,每事无私。

兄弟同居,善言和气”“所恃以长子孙者,毕竟是耕与读两字”。

依据上述信息概括古代家训内容的主要特点。

传统家训的影响可以从提高家庭成员的思想道德素质、维护家族团结、维护封建统治和社会的稳定、有利于自然经济的发展等角度分析回答。

(2)该问是评述性的问题,答题时首先对比材料一、二,概括近代家训内容的变化:

强调经世致用;重视工商业发展;注重培养世界视野。

然后结合所学知识,从近代家训变化的背景、内容、影响等方面展开评论,言之成理即可。

考点:

古代中国的经济·资本主义萌芽与“重农抑商”和“海禁”政策·重农抑商政策;中国传统文化主流思想的演变·儒家思想的形成和发展·对家训的影响;思想解放潮流·学习西方的历程·洋务思想、维新思想

17.【答案】

(1)据材料一,古代中、日、朝三国早期交往的主要形式是什么(2分)?

这一时期的交往,中国对当时东北亚社会发展有何影响(2分)?

结合所学知识,隋唐时期,三国社会发展、交往内容与早期交往相比又有什么新变化(5分)?

早期:

形式——移民,文化技术交流 2分

影响——中国移民带去先进的华夏文化和生产技术,推动了日、朝两国社会经济的发展进步 2分

隋唐:

发展——隋唐时期是中国古代社会空前繁荣时期;1分

朝鲜半岛由新罗结束了三国并立局面,实现了统一;1分

日本国家统一后,通过大化改新实现了社会制度的变迁。

1分

内容——三国之间,政治上使节往返密切、经贸联系紧密、文化交往频繁。

2分

(2)读图,唐宋时期中国海外贸易港口的分布区域主要集中于什么地区(1分)?

中国对外贸易的主要对象分布在图中的哪些区域(1分)?

说明理由。

(2分)

港口:

中国的东南沿海。

1分

对象:

西洋地区,主要是东南亚地区1分

理由:

这一地区较密集的分布着当时中国人认识记载的众多国家;

中国与这一地区的国家交往历史悠久;地理位置临近 (任意两点都可给2分)

(3)依据材料,分析宋朝 “商业革命”出现表现及主要原因。

(5分)

表现:

外贸在政府财政收入中占有重要地位,拥有当时世界上绝无仅有的商品流通量 1分

城市商业活动打破了唐朝时期的时空限制,城市商业气息浓厚 1分

产生了世界上最早的纸币,并出现了汇票、支票之类的票据 1分

原因:

唐宋政府重视对外贸易,设置机构管辖;派使臣赴海外招徕外商,利用民间力量招商 2分

(4)据材料四,宋真宗要解决北宋时期农业发展面临的什么问题?

(2分)为解决这一问题他采用了哪些办法?

(3分)

问题:

江南经常出现的旱灾,缺乏适应旱地种植的作物 2分

办法:

将从越南传入福建的占城稻种分给江、淮、两浙三路旱灾地区 1分

派转运使张榜公示占城稻的种植方法 1分

在玉宸殿种植,亲自考察、展示推广 1分

(5)依据材料,结合所学是说明,明清时期,原产美洲的玉米、番薯、马铃薯能够传入、并在中国推广种植的国际、国内因素有哪些?

(3分)结合所学知识分析,这些作物的传入,对明清时期中国农业发展有什么影响?

(3分)

因素:

新航路开辟,西欧殖民者侵略亚洲,将其传播到中国周边地区,1分

东南亚各国长时期与中国经贸文化联系密切,充当了传播桥梁 1分

国内居民迁移(流民)充当了传播媒介 1分

影响:

适应并推动了中国人口增长,为农业生产提供了便宜劳动力,又阻碍了农业技术的进步 1分

有利于中国经济作物的种植,出现专业化的农业生产区域,促进农业生产商品化 1分

不宜农地区被开垦为农田,恶化中国山区生态环境 1分

(6)唐宋、明清时期,与东南亚(南洋)地区的交往对中国社会的发展有什么影响?

(3分)

高产、适应性强的农作物传入,推动中国农村经济的发展,增加了中国人口总量

对外贸易,增加了政府的财政收入,推动了两宋时期商业革命的出现

【解析】略

18.【答案】随葬品的出现与发展,反映了古人有灵魂不死和孝的观念,具有迷信色彩。

(3分)

随葬品因主人的地位不同而有差异,说明古代贫富差距明显。

(3分)

随葬品伴随时代发展特点有变化,种类更加丰富,制作技术不断提高,体现了中国古代科技发展水平不断变化。

(3分)

人殉的逐渐消失,反映出社会文明的不断进步(或少数民族入主中原后,逐渐接受了中原先进的文明)(3分)

【解析】

试题分析:

依据表格信息可以得出一使用随葬品的原因即随葬品的出现与发展,反映了古人有灵魂不死和孝的观念,具有迷信色彩;二由“平民墓葬中随葬品多为陶器,而王公贵族墓葬中则多见各种青铜礼器”可以得出不同身份等级的人随葬品数量不同,反映出随葬品因主人的地位不同而有差异,说明古代贫富差距明显。

,三随葬物品经历石器陶器—青铜器—瓷器—种类较多的演变可以得出随葬品伴随时代发展特点有变化,种类更加丰富,制作技术不断提高,体现了中国古代科技发展水平不断变化;四明清结束殉葬制度可以得出社会文明的不断进步

考点:

古代中国的政治制度·特点·等级观念浓厚;古代中国的经济·手工业发展·表现