第三章物质构成的奥秘备课.docx

《第三章物质构成的奥秘备课.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三章物质构成的奥秘备课.docx(31页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

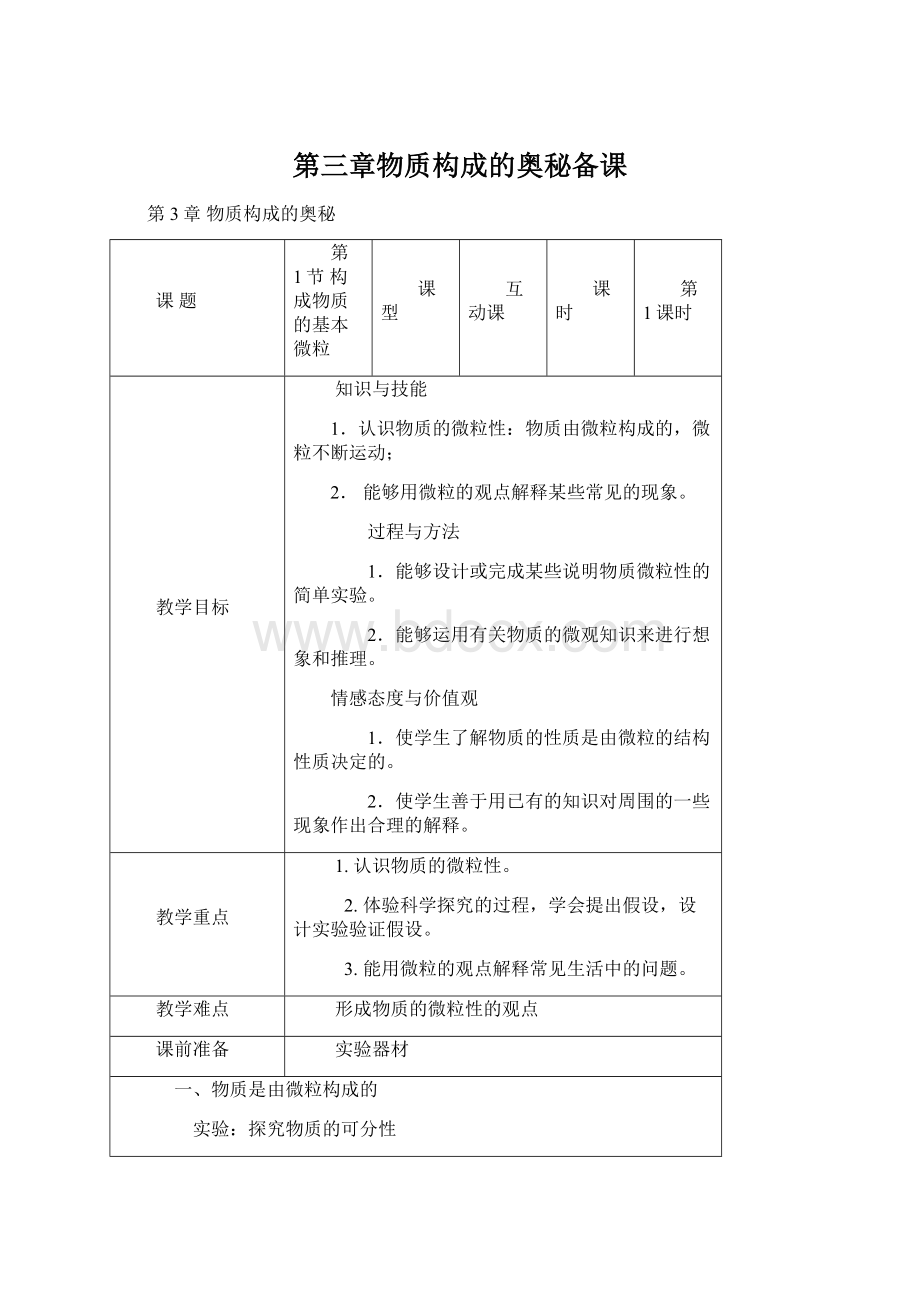

第三章物质构成的奥秘备课

第3章物质构成的奥秘

课题

第1节构成物质的基本微粒

课型

互动课

课时

第1课时

教学目标

知识与技能

1.认识物质的微粒性:

物质由微粒构成的,微粒不断运动;

2.能够用微粒的观点解释某些常见的现象。

过程与方法

1.能够设计或完成某些说明物质微粒性的简单实验。

2.能够运用有关物质的微观知识来进行想象和推理。

情感态度与价值观

1.使学生了解物质的性质是由微粒的结构性质决定的。

2.使学生善于用已有的知识对周围的一些现象作出合理的解释。

教学重点

1.认识物质的微粒性。

2.体验科学探究的过程,学会提出假设,设计实验验证假设。

3.能用微粒的观点解释常见生活中的问题。

教学难点

形成物质的微粒性的观点

课前准备

实验器材

一、物质是由微粒构成的

实验:

探究物质的可分性

1.将高锰酸钾粉末取出少部分,用研钵将高锰酸钾再研碎,成为小颗粒。

2.将研磨的高锰酸钾粉末放入试管中少量,加入少量的水,发现试管中的固体颗粒逐渐变少,直至消失。

3.得到的高锰酸钾溶液中,逐渐加入水,溶液的紫红色逐渐变浅,直至无色。

分析:

1.固体颗粒为什么消失?

答:

高锰酸钾颗粒被“粉碎”成肉眼看不见的微粒,分散到水中。

2.溶液的颜色由深到浅,直至无色,这是为什么?

答:

变浅直至无色,并不是高锰酸钾消失,而是构成它的微粒太少,太小,我们看不见了。

也就是能说明高锰酸钾固体是由肉眼看不见的微粒构成的。

3.同样是高锰酸钾溶液,有的颜色深,有的颜色浅,甚至无色。

那么我们是否能说同种物质的微粒的物理性质不同?

答:

不能。

对于一个微粒而言,毫无物理性质之说。

也就是说,一种物质的物理性质必然是大量微粒聚集才能表现出来的。

4.日常生活中,糖水是甜的,盐水是咸的,这个现象又能说明什么问题?

答:

在水的作用下,构成蔗糖和食盐的微粒被分散到水中。

同样是微粒,一种是甜的,一种是咸的,说明不同物质是由不同微粒构成的,具有不同的化学性质。

总结:

物质是由极其微小的、肉眼看不见的微粒构成的。

1.物质可以再分;

2.物质是由极其微小的微粒构成的;

3.不同的物质由不同的微粒构成,具有不同的化学性质,即:

构成物质的微粒能保持物质的化学性质;

4.构成物质的微粒不能保持物质的物理性质,物理性质是由大量微粒体现的。

二、微粒是不断运动的

实验:

探究微粒运动的实验

实验操作1:

向烧杯A中加入20mL蒸馏水,滴入2~3滴酚酞试剂,得到溶液甲。

在烧杯B中加入3mL~5mL浓氨水,用一只大烧杯把A、B两烧杯罩在一起,观察实验现象。

现象是。

现象解释是。

(假设)1、A烧杯内滴入的酚酞过一会才变色,与B无关2、浓氨水遇上空气才会使酚酞变色3、B烧杯中浓氨水的微粒跑到A杯中去了,使A烧杯中的酚酞变色…

操作2:

重新配制甲溶液,向溶液中慢慢滴加浓氨水。

现象是。

现象解释是。

操作3:

在烧杯B中以蒸馏水代替浓氨水,重复实验1的操作。

观察现象为。

结论和解释为。

讲解:

1、对于一个问题,我们可以通过提出假设,设计实验,证明假设这样的方法来进行探究。

2、刚才同学们所做的都是对一个问题的不同探究,只不过控制的条件有所不同,象这样的同一组实验我们有对比性,我们称之为比较实验,这是我们常用的一种科学方法。

提问:

我们为了加快物质的溶解,我们一般可以用加热的方法。

我们发现相同质量的白糖在热水中溶解要比在同样多的冷水中快,这是为什么?

这又能说明什么问题?

回答:

温度高,构成白糖的微粒更快地扩散到水中。

说明微粒的运动速率与温度有关,温度越高,速率越大。

总结:

1.构成物质的微粒是不断运动的;

2.不同微粒的运动情况有所不同;

3.微粒的运动速率与温度成正比。

举例:

那些现象又能够说明构成物质的微粒是不断运动的呢?

讨论:

如闻到花香,湿衣服晒干,氯化氢与氨气生烟实验。

布置作业:

教

后

记

课题

第1节构成物质的基本微粒

课型

互动课

课时

第2课时

教学目标

知识与技能

1.认识物质由微粒构成的,微粒不断运动,微粒之间有间隔,微粒间有作用力。

2.了解物质性质与微粒之间的关系:

微粒的性质决定了物质的化学性质。

过程与方法

1.能够用微粒的观点解释某些常见的现象。

2.能够设计或完成某些说明物质微粒性的简单实验。

3.能够运用有关物质的微观知识来进行想象和推理。

情感态度与价值观

1.使学生了解物质的性质是由微粒的结构性质决定的。

2.使学生善于用已有的知识对周围的一些现象作出合理的解释。

教学重点

体验科学探究的过程,学会提出假设,设计实验验证假设。

能用微粒的观点解释常见生活中的问题。

教学难点

形成物质的微粒性的观点

课前准备

实验器材

引入:

物质是由微粒构成的,微粒是不断地运动的,微粒之间存在间隙吗?

探究微粒之间有空隙:

[实验步骤]取几支量筒进行如下的实验,事先预测结果并与实际记录值相比较:

实验操作

体积变化情况对比

预测结果

实际测量结果

1

50m水和50ml水混合

体积为100ml

体积为100ml

2

50ml酒精和50ml酒精混合

体积为100ml

体积为100ml

3

50ml酒精和50ml水混合

体积为100ml

体积小于100ml

请你分析一下,为什么会出现这些不同之处?

[现象分析]①水与水、酒精与酒精同种物质相互混合时,因为同种微粒之间的空隙相同(一定的),所以混合前后总体积不变。

②酒精与水混合时,由于不同微粒之间空隙大小不同,所以有部分的酒精微粒扩散到水微粒之间,也有部分的水微粒扩散到酒精的微粒之间,如此相互扩散,使不同液体混合后总体积变小。

[实验结论]构成物质的微粒之间有间隙。

在相同的条件下,同种物质的微粒之间的间隙是相同的,不同种物质的微粒之间的间隙是不同的。

阅读实验:

水和空气的压缩实验

现象:

水不容易被压缩,而空气容易被压缩

说明:

1.构成物质的微粒之间具有间隙;

2.构成水的微粒间隙很小,构成空气的微粒很大。

总结:

1.构成物质的微粒间具有间隙

2.不同种物质的微粒间隙有所不同

3.同种物质时,液体、固体微粒间隙小,而气体间隙大

提问:

有水能够运用微粒的知识来解释物质三态变化的原因?

解释:

有关物质构成的知识主要有物质是很小的微粒构成的,微粒是不断运动的,微粒间有一定的空隙。

微粒的运动受温度的影响,温度越高,微粒运动越快,微粒间的空隙就越大。

当微粒间的空隙小到一定程度时,成为固体,大到一定程度时,成为液体,微粒间的空隙继续增大,就会成为气体。

提问:

我们在一量筒中,现放一定量的水,然后再放入两块冰糖,观察液面情况。

待全部溶解后,再观察液面,试解释。

回答:

未溶解时,冰糖固体的体积占据了水的一部分体积,使液面上升;当冰糖全部溶解后,构成冰糖的微粒就被分散到构成水的微粒的间隙中,使总体积减小,所以液面就下降了。

举例:

还有那些事例能够说明构成物质的微粒间有一定的间隙

注意:

与海绵结构中间隙相区别

提问:

在压缩空气的时候,发现体积被压得越小,所需的力要越大,空气不能被压缩到体积为零,为什么?

说明什么问题?

回答:

空气中的确存在微粒。

微粒之间具有一定的作用力,包括斥力和吸引力。

讲述:

物质的微粒在不断的运动,固体和液体的微粒不会散开,而保持一定的体积,这就是因为一切微粒之间存在一定的吸引力。

巩固练习:

1.用构成物质的微粒的特性解释夏天空气潮湿,而冬天空气干燥的原因。

答:

夏天气温高,地面上构成水的微粒运动快,每天扩散到空气中的水的微粒很多,使空气变得很潮湿;冬天气温低,构成水的微粒运动慢,每天扩散到空气中的水的微粒较少,空气显得干燥。

2.装开水的保温瓶有时候会跳出来,为什么?

答:

保温瓶该有时会跳起来的原因之一是,瓶内开水没有装满,瓶内留有空气,受热后微粒空隙增大,或者到开水时,有冷空气进入瓶中,盖上瓶盖,空气受热,气体微粒空隙增大,体积膨胀,瓶内压强增大,使瓶盖跳起来。

布置作业:

教

后

记

课题

第1节构成物质的基本微粒

课型

互动课

课时

第3课时

教学目标

知识与技能:

1、知道分子、原子、离子都是构成物质的微粒。

2、知道在化学反应中分子可以分解为原子,原子可以结合成分子

过程与方法:

初步认识物质结构学习中的模型方法。

情感态度与价值观:

建立物质无限可分的观点。

教学重点

认识构成物质的粒子有分子、原子、离子。

教学难点

1、认识构成物质的粒子有分子、原子、离子。

2、知道分子、原子的联系与区别

课前准备

多媒体课件

引入:

投影展示干冰、金属铜、氯化钠、金刚石等物质的微粒构成示意图。

教师小结:

物质是由微粒构成的,有些物质由分子构成,如,水、二氧化碳等是由分子构成的;有些物质由原子构成,如,常见的金属(铁、铜、铝、汞等),稀有气体和金刚石、石墨、硅等都是由原子构成的;有些物质由离子构成,如,氯化钠就是由钠离子和氯离子构成的。

一、分子:

1、定义:

分子是保持物质化学性质的最小微粒。

(补充)

2、分子的基本性质:

(1)分子是真实存在的。

(2)分子是构成物质的一种微粒。

(3)分子保持物质的化学性质。

(4)分子的基本特征:

①分子的体积很小;②分子的质量非常小;③分子在不停地运动,温度越高,分子运动速度越快;④分子之间有空隙;⑤同种物质的分子化学性质相同,不同种物质的分子化学性质不同;

讨论:

在“水的电解”和“水的沸腾”中,水分子分别发生的怎样的变化?

结论:

在水的电解实验中,水分子发生了变化,而在“水的沸腾”中水分子本身并没有发生变化。

讨论交流:

在化学变化和物理变化中,分子和原子分别发生了怎样的变化。

(学生口述)

教师板书:

在化学变化中,反应物的分子先分开,分成原子,然后原子重新组合,组成新的分子(生成物的分子);

在物理变化中,物质的分子本身不变,只是分子的运动速率和分子间间隙变了。

讨论物质的三态变化:

根据分子间有空隙可解释物质的三态变化、物体的热胀冷缩、气体受压体积缩小,两种不同液体混合后的总体积小于原两种液体的体积和等现象。

用分子的观点认识混合物和纯净物;

混合物:

宏观:

由不同种物质组成;微观:

由不同种分子构成。

(对由分子构成的物质而言)。

纯净物:

宏观:

由一种物质组成;微观:

由同种分子构成。

(对由分子构成的物质而言)

二、原子

引导分析:

水通电电解的微观过程。

总结:

化学反应的本质是原子间的重新组合,分子在化学变化过程中能分为原子,各原子经过重新组合又能形成新的分子,即发生了化学变化。

分子

原子

新分子

分析抽象出原子的定义:

原子是化学变化中的最小微粒。

设问:

分子和原子的有何区别和联系?

小结:

分子是由原子构成的。

分子和原子的本质区别是:

在化学变化中,分子可以再分,分成原子,而原子不能再分。

本节小结:

1、分子的概念。

2、原子的概念。

巩固练习:

1.下列关于分子和原子的叙述正确的是( )

A.分子是保持物质性质的最小微粒B.分子大、原子小

C.物质都是由分子构成的D.原子是化学变化中的最小微粒

2.分子和原子的主要区别是( )

A.分子的质量比原子的质量大

B.分子能保持物质化学性质而原子不能

C.分子间有间隔而原子间没有间隔

D.分子在化学变化中可以分成原子,而原子在化学变化中不能再分

布置作业:

教

后

记

课题

第1节构成物质的基本微粒

课型

互动课

课时

第4课时

教学目标

知识与技能

1、知道原子和离子通过得失电子可以相互转化。

2、知道原子是由原子核和核外电子构成的。

过程与方法:

初步认识物质结构学习中的模型方法。

情感态度与价值观:

建立物质无限可分的观点。

教学重点

1、知道分子、原子、离子的不同和相互关系。

2、知道原子的结构,建立物质无限可分的观点。

教学难点

原子构成

课前准备

分子模型

复习提问:

1、化学反应的实质是什么?

2、水分子的构成?

什么是分子、原子?

引入新课:

通过前面的学习我们已经知道了分子在化学变化中是可分成原子,那么原子能不能再分成更小的微粒呢?

原子的构成的探讨

展示:

1、汤姆生发现电子的阴极射线的实验过程,并介绍枣糕型原子模型

2、卢瑟福的α粒子散射实验(α粒子,即氦原子的原子核)

现象:

绝大部分的α粒子沿着原来的行进方向,没有发生偏转;少部分α粒子的运动方向有所改变;甚至有极少数的α粒子有很大的偏转,甚至是180度。

提问:

请大家来解释一下这种现象的原因?

讨论:

因为α粒子粒子带正电荷,原子核也带正电荷,同种电荷相互排斥,由于斥力的原因,所以有少数的α粒子会有偏转;而因为金原子中原子核存在,而且体积小,质量大,所以只有很少的机会与α粒子相碰撞,并且能反弹。

提问:

原子带电吗?

为什么?

回答:

原子本身不带电,由于原子核与电子两者所带的电荷电量相等,电性相反,所以原子呈电中性。

设问:

物质可以分为原子、分子、离子,分子能分为原子,原子又能分为原子核与电子,那么原子核能不能再分了呢?

卢瑟福同样通过α粒子散射实验,将金原子改为氮原子,发现了原子中含有质子,经过其他的科学家的不懈努力,终于发现原子核中由质子和中子构成的。

一个质子带一个单位的正电荷,而中子不带电。

小结:

对于原子而言:

⑴核电荷数=核内质子数=核外电子数;⑵原子的质量主要集中在原子核上(主要由质子和中子决定);⑶原子核内的质子数不一定等于中子数。

注意:

并非所有的原子核内都有中子。

氢原子是最小的原子。

讨论:

怎样理解整个原子是不带电的?

“电性相反”和“电量相等”

引入:

原子核外电子是如何排布的呢?

原子核外电子离原子核越近,电子能量越小,离原子核越远电子能量越大。

即原子核外的电子按照能量由低到高的顺序由里往外依次排布的。

表示方法:

——原子结构示意图

离子

1、概念:

带电的原子或原子团。

阳离子:

带正电荷的原子或原子团

2、分类

阴离子:

带负电荷的原子或原子团

3、离子的形成:

⑴原子失去电子,使原子核外电子所带的负电荷比原子核带的正电荷少,使原子带上正电荷,就变成了阳离子;(核电荷数=质子数>核外电子数)

⑵原子得到电子,使原子核外电子所带的负电荷比原子核带的正电荷多,使原子带上负电荷,就变成了阴离子。

(核电荷数=质子数<核外电子数)

4、⑴阳离子

原子

阴离子;⑵阳离子

原子

阴离子。

小结:

分子、原子、离子之间的关系:

布置作业:

教

后

记

课题

第1节构成物质的基本微粒

课型

互动课

课时

第5课时

教学目标

知识与技能

1、理解原子相对原子质量的概念;

2、能根据相对原子质量求算相对分子质量。

3、初步认识原子质量、原子相对质量、元素相对原子质量之间的关系。

过程与方法:

定量分析

情感态度与价值观:

物质的相对性

教学重点

认识原子相对原子质量的概念

教学难点

能正确求算物质的相对分子质量。

课前准备

复习:

1、完成下表内容

原子

阳离子

阴离子

区别

核电荷数__核外电子数

(—带电)

核电荷数__核外电子数

(带____电)

核电荷数__核外电子数

(带____电)

联系

1.同种元素原子、阳离子、阴离子都具有相同核电荷数,它们同属一种元素

()()

2.相互转化:

阳离子原子阴离子

()()

举例

2、指出下列化学符号中阿拉伯数字的含义

SO42-、3H+、2S2-、4CO32-、2OH-、3N2

3.

(原子结构示意图)日本科学家在细小的碳纳米管中充入液态的镓(Ga),发明了“碳纳米管温度计”。

镓的原子结构示意图,如右图所示。

下列说法错误的是()

A.镓原子核内有31个质B.镓属于金属元素

C.镓原子核外有4个电子层

D.镓原子最外层有3个电子,为稳定结构

新授课:

由于一个原子的真实质量很小,使用不方便,提出一个相对原子质量的概念

1、概念:

相对原子质量:

一种碳原子(质子数为6,中子数为6的碳原子)的质量的1/12作为基准,其他原子的质量与这个基准的比值。

2、表达式:

Ar(原子)=

3、单位:

“一”或“1”

(讨论)原子质量与相对原子质量的区别。

(教师归纳)

(讲解)已知:

碳原子的质量为1.993×10-26Kg,而一个氧原子的质量为2.657×10-26Kg,根据原子相对原子质量定义计算一下氧原子的相对原子质量。

(验证推算)在数值上:

质子数+中子数==相对原子质量

巩固练习:

1.由我国著名科学家、中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱、锑、铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量的新值为152。

则下列说法正确的是()

A.铕元素的原子质子数为63B.铕元素的原子中子数为63

C.铕元素的原子核外电子数为152D.铕元素的原子的质量为152

2.若作为相对原子质量标准的碳原子的质量为mkg,则相对原子质量为n的碘原子的质量是()

A.

kgB.

kgC.

kgD.

kg

引申:

相对分子质量:

构成分子的各原子的相对原子质量的总和。

Mr(分子)=∑Ar(构成微粒的原子)

(讲解)实际计算是按照组成中各元素的相对原子质量与对应原子个数乘积的和。

单位:

“一”或“1”

(例题)试计算下列物质的相对分子质量

(1)H2O、

(2)CO2

解(略)

(讲解)注意书写的格式。

巩固练习:

3.“反对运动员使用违禁药品”是北京2008“人文奥运”的重要体现。

“乙基雌烯醇”(C20H32O)是一种违禁药品,该分子中碳、氢、氧原子的个数比,相对分子质量。

本节小结:

相对原子质量与相对分子质量的概念的理解。

布置作业:

教

后

记

课题

第2节组成物质的化学元素

课型

互动课

课时

第1课时

教学目标

知识与技能:

1、认识一些常见元素,会书写它们的名称与符号;

2、了解原子序数(即质子数)1~20所对应的元素名称及元素符号

3、知道元素的简单分类。

过程与方法:

认识科学分类的的依据和方法。

情感态度价值观:

领悟物质基本组成的统一性,形成化学变化过程中元素不变的观念

教学重点

教学难点

课前准备

引入:

元素,这个概念对于学生来说,其实并不陌生,如前面的学习中知道,水是由氢元素和氧元素组成的。

我们这个世界就是由各种元素组成的。

首先,认识一下某些元素的作用,如镁元素是构成绿色植物的叶绿体不可缺少的元素,每天呼吸的氧气就是由氧元素组成的……。

问题情境:

某品牌矿泉水标签上标明本品含:

硒:

0.013,锶0.0596…(单位mg/L)。

这里的硒、锶等是指元素、原子、还是…?

学生交流:

生活中你知道哪些有关元素的知识。

你熟悉的元素名称

含该元素的物质

该元素的作用

钙

钙片

促进儿童骨骼生长

师生互动

师生讨论:

人类对元素的认识历史。

世界是物质的,物质由一百多种元素组成。

学生讨论:

(1)氧元素是氧原子的一个总称,为何还要有氧元素这个总称。

投影:

常见的元素的原子结构,(参照元素周期表)

(2)在前面的学习中你知道哪些元素,他们的名称、化学符号?

(阅读:

教材73页、识记常见的元素的名称 化学符号)

(强调)最好课上能给时间记熟这些常见元素。

(3)Mg这个符号代表的意义。

归纳小结:

(1)元素是具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称。

(2)元素与原子的关系。

(填表)

元素

原子

联系

区别

应用举例

(3)元素符号的意义:

宏观上表示某种元素;

微观上则表示该元素的一个原子

提问:

元素性质与核外电子排布之间有何关系?

相对稳定结构——最外层电子数达到8(当最外层是第一层时达到2)

(问题讨论并完成下列表格

元素分类

最外层电子数

得失电子情况

结构稳定性

金属

非金属

稀有气体元素

(小结)

元素的性质,特别是化学性质主要决定于该元素的原子最外层电子数。

问题讨论:

现有氧气、碳、铁、二氧化碳、氧化镁、水、高锰酸钾、空气、碳酸氢铵、九种物质,其中属于混合物的是;属于纯净物的是 ,在纯净物中只含一种元素的是;含两种或两种以上元素的是 。

含有氧元素的是 。

(阅读教材74页)

本节小结:

单质

纯净物

氧化物

物质 化合物

混合物

布置作业:

教

后

记

课题

第2节组成物质的化学元素

课型

互动课

课时

第2课时

教学目标

知识与技能:

1、认识常见元素对人体健康的作用。

2、介绍地壳中、海水中、人体(生物体)和太阳(太空)中元素的分布和元素与人体健康知识。

过程与方法:

通过图片信息分析与处理获取知识。

情感态度价值观:

使化学知识更贴近生活,指导学生自觉养成良好的生活(饮食)习惯。

教学重点

常见元素对人体健康的作用

教学难点

自然界中元素的分布

课前准备

指导学生预习

引入:

自然界中有千万种物质,这些物质主要由哪些元素组成?

这些元素如何分布的呢?

指导阅读课本P75内容,了解元素之最:

问题讨论:

1.空气中含量最多的物质是 ,含量最多的元素是

2.海水中含量最多的物质是 ,含量最多的元素是

3.人体中含量最多的物质是_________,含量最金鱼的元素是_________。

巩固练习:

1.根据以下A、B、C、D四幅元素含量示意图,试推测元素分布领域,将图下字母序号填在下列横线上。

(1)分布在人体中的是;

(2)分布在海水中的是;(3)分布在地壳中的是。

问题引入:

人体中元素含量的多少直接影响人体的健康。

人体必需的元素有20多种,还需哪些微量元素?

指导阅读:

教材76页

学生讨论:

1、人体需的微量元素有哪些?

2、人体缺少哪些元素,会引起疾病

投影:

元素的不足和过量对哺乳动物的影响

元素

不足的影响

过量的影响

砷

脾脏肿大,头发生长不良

胃病、惊厥、甲状腺肿

钙

畸形骨骼,手足抽搐

动脉粥样硬化,白内障等

铁

贫血症

青铜色糖尿病,铁尘肺

碘

甲状腺机能减退,甲状腺肿

甲状腺机能亢进

硒

不