高一地理必修二知识总结最新湘教版精品教育doc.docx

《高一地理必修二知识总结最新湘教版精品教育doc.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一地理必修二知识总结最新湘教版精品教育doc.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高一地理必修二知识总结最新湘教版精品教育doc

高一地理必修二知识点

第一章人口与环境

第一节人口增长模式

一、人口的自然增长

1.人口的自然增长率=出生率|—死亡率。

★2.世界人口增长特点(取决于生产力的发展水平)

⑴时间特点:

不断增长,20世纪以来是世界人口增长的快速时期——原因是生产工具和社会生产方式的进步

⑵地区差异:

发达国家自然增长率低,人口增长缓慢;发展中国家政治独立,民族经济发展,医疗卫生事业进步,人口死亡率下降,人口增长快。

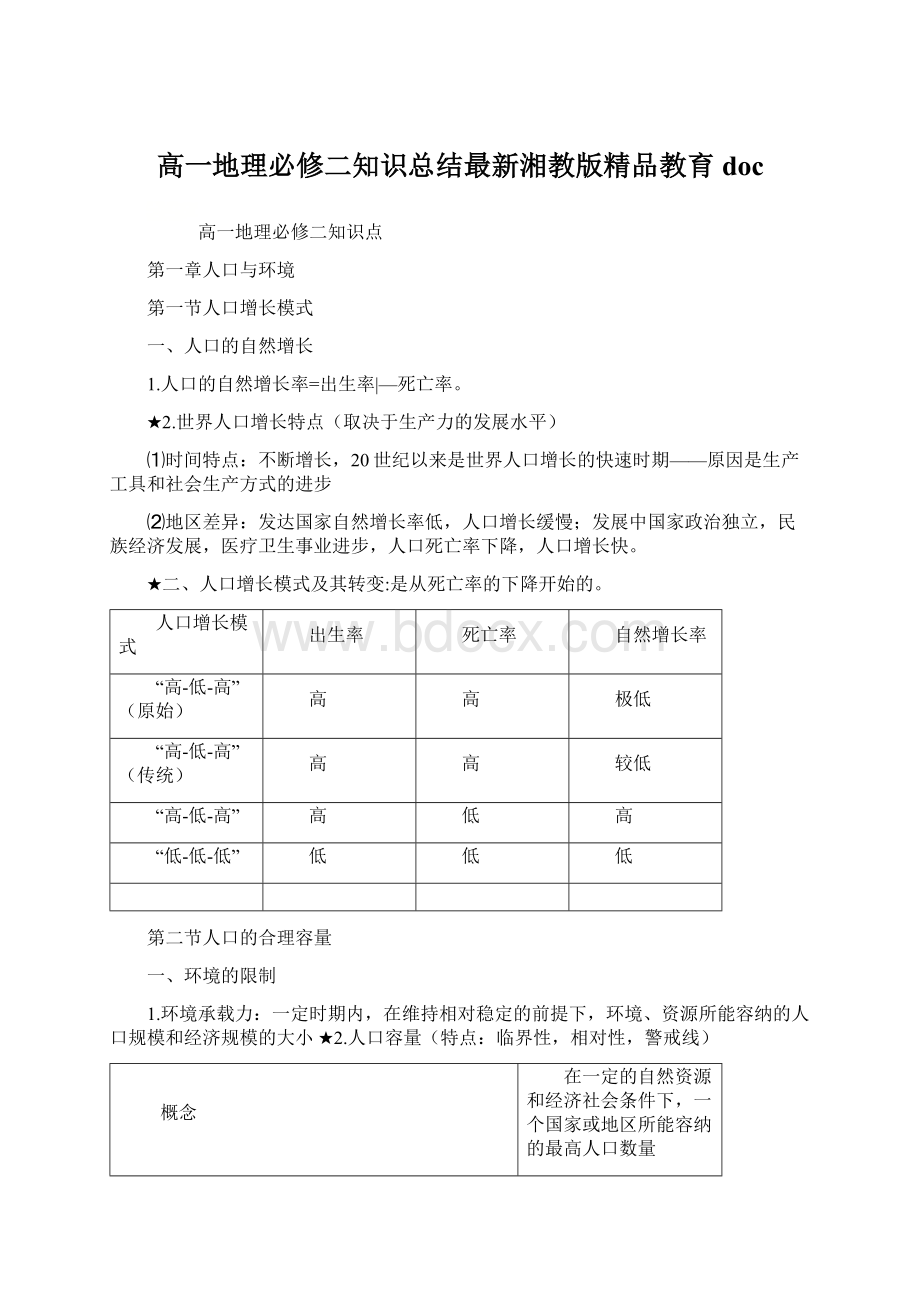

★二、人口增长模式及其转变:

是从死亡率的下降开始的。

人口增长模式

出生率

死亡率

自然增长率

“高-低-高”(原始)

高

高

极低

“高-低-高”(传统)

高

高

较低

“高-低-高”

高

低

高

“低-低-低”

低

低

低

第二节人口的合理容量

一、环境的限制

1.环境承载力:

一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小★2.人口容量(特点:

临界性,相对性,警戒线)

概念

在一定的自然资源和经济社会条件下,一个国家或地区所能容纳的最高人口数量

影响因素

⑴资源(土地、矿产资源、淡水资源等)是制约环境人口容量的主要因素(正相关);⑵科技发展水平(正相关)⑶地域开放程度(正相关);⑷人口的生活和文化消费水平(反相关)

★人口合理容量

概念

在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一地区所能容纳的人口数量

意义

对于制定一个地区或一个国家的人口战略和人口政策有重要意义,进而影响区域的经济社会发展战略

实现的措施

世界:

发展中国家要尽可能把人口控制在合理规模内;建立公平的秩序,保证大多数人拥有不断追求高水平生后质量的平等权利

各国、各地区:

尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本区域持续发展战略。

第三节人口迁移

一、人口的迁移(时间长于一年;跨行政区域分界线)

1.定义:

人口移动的一种形式,是指人们变更定居地的空间流动行为。

2.国际迁移(国家→国家):

永久性移民、外籍工人流动、国际难民定居等。

3.国内迁移(行政区→行政区)

★二、影响人口迁移的因素:

在特定的历史条件下,任何一种因素都可能成为促进人口迁移的决定因素

★主要因素

⑴自然生态环境因素:

自然环境、资源条件。

⑵经济因素(决定性):

经济发展水平差距(落后→发达)城市化的推进、大型建设项目的布局、区域的大规模开发、交通运输业的发展

⑶政治因素:

政策(组织性)、战争

⑷社会文化因素:

文化教育(影响变大)、家庭教育、宗教信仰

第二章城市与环境

第一节城市空间结构

★一、城市形态(补充)

1.定义:

人口达到一定规模,主要从事非农业产业活动的居民聚居地,是一定地域的社会、经济、文化中心

2.特点:

人口和产业活动密集,生产效率和社会经济效益比较高,交通运输和信息交流相对发达

城市形态

团块状

组团状

条带状

影响因素

平原地形,用地规整,形态集中

地形限制、河流阻隔或规划控制

沿交通线分布,受地形限制或沿河分布

城市举例

成都、合肥、华盛顿

重庆(地处长江和嘉陵江交汇处,又是丘陵山区)、浦东新区

兰州、洛阳、西宁、宜昌

二、城市区位分析

1.区位:

某一事物于其他事物的空间关系

2.城市区位:

自然地理区位、经济地理区位(交通、资源)

3.城镇空间分布特点:

①人口密集地区;②沿河、湖、海地区;③交通运输枢纽;④历史文化胜地、著名旅游地、大规模的商品集散地和边境口岸。

二、城市土地利用和功能分区

1.利用类型:

商业用地、工业用地、住宅用地、政府机关用地、休憩及绿化用地、交通用地、农业用地等。

★2.常见功能区:

功能区之间没有明确界限,某一种功能区以某种土地利用方式为主

功能区

形态特征

区位选择

原因

商业区

点状、条状

市中心、交通干线两侧、街角路口

交通便捷、市场广阔

工业区

集聚成片

城市外缘、交通干线两侧、河流下游,下风向

减少对城区的污染,保护环境;交通便利,降低成本

住宅区

是城市中最广泛的土地利用方式;建筑质量上出现高、低级住宅区的分化,高、低级住宅区背向发展

高级住

宅区

城市外缘地势高的地方,与文化区、风景区相联系

环境优美;文化氛围浓,人口素质高

低级住

宅区

内城、工业区附近,与低地、工业区相联系

便于工人上下班;收入低,文化教育程度低

三、城市内部空间结构的形成与变化

1.城市内部空间结构的典型模式

典型模式

特点

同心圆模式

由5个同心圆组成

扇形模式

各功能区沿交通线呈扇形或楔形向外扩展

多核心模式

由于市中心地价高、交通和居住拥挤,在远离市中心的郊区出现新的核心

★2.影响城市内部空间结构的因素

主要因素

经济因素——地租(①地租高低决定于交通便捷程度和距离市中心的远近;②付租能力由高到低依次是商业区、住宅区、工业区)

影响:

一般在地租最高的市中心、地租次高的道路相交处形成商业区;在地租较高的道路两侧形成住宅区;在地租较低的其他地方形成工业区

其他因素

社会因素:

收入、知名度、种族和宗教

历史因素:

早期土地利用方式对日后的功能分区有深远影响

四、中心地理论

等级划分标准及类型

按人口规模划分为集镇、城市、大城市、特大城市

城市服务范围

城市本身、城市附近的小城镇和广大农村地区

★城市等级和服务种类、服务范围、城市数目的关系

城市等级越高,服务种类越多,服务范围越大,城市数目越少

影响城市等级的因素

商业因素、行政因素、交通运输因素

第二、三节城市化

一、城市化

概念

人口和产业活动在空间上集聚、、乡村地区变为城市地区的过程

★标志

①城市用地规模不断扩大

②城市人口占总人口的比重持续上升

③劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移

动

力

农村推力

人口增长快,对土地压力大;自然灾害;收入低,社会服务短缺

城市拉力

就业机会多;社会福利保障程度高;文化设施齐全;交通便利

意义(P36)

带来了聚落形态的变化,生产方式、生活方式、价值观念的变化;它是一个地区社会经济发展的必然结果,是社会进步的表现

二、世界城市化的进程

★1.城市化的发展阶段和特点

发展阶段

特点

初期阶段

城市化水平低,发展速度慢

加速阶段

城市化推进很快,市区出现劳动力过剩、交通拥挤、住房紧张、环境恶化等问题,出现郊区城市化现象

后期阶段

城市化水平比较高,城市人口比重的增长趋缓甚至停滞,出现逆城市化现象

★2.逆城市化

时间

20世纪70年代中期开始

发生空间

西欧、北美、日本等发达国家

原因

人们对环境质量要求提高;乡村地区和小城镇基础设施日益完善

表现

城市人口向乡村和小城镇回流,大城市中心萎缩,中小城镇发展迅速

★3.世界城市化的地区差异

1发达国家:

卫星城和工业区多;市区范围扩大,城市边缘地带发展较快;出现高水平的大多是连绵带;人居环境质量高,城市绿化率高,重视保护历史文化和文物古迹。

2发展中国家:

虚假城市化(南美)、滞后城市化(印度、孟加拉国、印度尼西亚)

国家

特点

产生差异的原因

发达

国家

起步早,目前速度趋缓;城市化水平高,出现逆城市化现象;城市化与经济发展相适应,处于后期阶段

资本主义发展早,农业现代化水平高,大批农业劳动者向城市迁移

发展中

国家

起步晚,发展速度快;城市化水平较低;城市发展与经济发展不相适应,处于初期阶段和加速阶段·

城市经济畸形发展;人口增长过快,农村劳动力剩余

三、城市化对地理环境的影响

1.城市化对地理环境的影响

有利影响

通过平整土地、修建水利设施、绿化环境,降低人类活动对环境的压力

不利影响

使生物多样性减少。

(工业“三废”)影响水质、水量,水循环,破坏力原有的河网系统;影响土壤质量。

影响大气水热状况,产生热岛效应。

★2城市化对人文地理环境的影响

①改变了土地利用方式,形成了城市功能分区;②改变了居民的就业方式(第一产业→第二、三产业),传统的农特社会逐渐演化为现代化工业社会;③乡村景观逐步为建筑物密集的城市景观所取代;④人口和产业活动由分散到集聚,经济开发和信息交流以大幅度增强;⑤影响改变着地方文化。

★3.改善城市环境的措施

①城市环境问题:

交通拥挤,环境趋于恶化,地价房租昂贵,就业困难,社会不太安定

②措施:

Ⅰ.建立卫星城;Ⅱ.保护和治理城市环境;Ⅲ.改善交通条件和居住条件。

四、我国城市的发展趋势

⑴特点:

①城市经济逐步成为区域经济增长的主导力量;②大型中心城市加速发展,辐射带动功能显著增强;③有更多的农业人口进入城市或当地的小城镇;

⑵建设方向:

①强调以人为本,注重构建和谐的人居环境;②控制环境污染和生态破坏,治理各种“城市病”;③运用信息化手段提升城市现代化水平。

五、城市化动力机制

1.社会经济发展水平是城市化的主要动力。

2.农业劳动生产率的不断提高,农业人口向城市大量转移,成为城市劳动力的重要组成部分。

3.,城市发展与工业化进程的关系尤为密切,工业是城市经济的主要支柱。

4.城市的兴起又有第三产业的发展密切关联。

经济繁荣的城市,服务业相对发达。

第三章区域产业活动

第一节产业活动的区位条件和地域联系

一、产业活动的区位条件

1.农业和矿业的生产区位与自然环境的联系最为密切;

2.工业生产区位受自然条件的限制很少(劳动密集型产业由发达国家大量转移到发展中国家);

3.商业和服务业的区位与地理环境条件关系不大,区位主要指向消费人群。

二、产业活动中的地域联系

1.生产协作:

①多道工序间的联系;②零部件工厂间的联系;③生产链联系。

2.商贸联系:

区际联系(更密切)→现代物流业(产业地域联系的重要体现);国际贸易。

3.科技与信息联系:

互联网普及→电子商务发展→提高企业的运营效率与经济效益。

三、因地制宜,扬长避短

1.产业活动的地域分工导致某些产业的空间集聚,促使产业地域的形成。

2.原则:

强调因地制宜,扬长避短,充分发挥地区优势,注重克服限制性因素;要与当地的优势条件和发展潜力相适应。

第二节农业区位因素与农业地域类型

一、农业区位因素的变化

1.农业区位的含义:

一是指农业生产所选定的地理位置;二是农业与地理环境各因素的相互联系。

★2.农业区位因素:

自然条件、社会条件、科学技术

①自然条件:

热量、光照、地形、土地(最基本)、水分;②农业技术经济因素:

劳动力、技术装备、生产技术、种植方式、耕作技术;③农业社会经济因素:

市场(决定)、交通运输、农产品消费状况。

二、农业地域的形成

1.农业地域类型的概念:

在不同的地区,利用当地的优势条件,发展各具特色的农业生产,并在地区之间开展商品交换所形成的农业经营单位或地域组合单位。

2.农业布局原则:

因地制宜,扬长避短。

3.农业生产布局的发展趋势:

从自给自足到商品化生产,从“小而全”到专业化,从分散到集中,从“千篇一律”到地域分工,从集约型到粗放型。

4.农业生产地域分工的主要标志:

各地区的商品化生产。

★.混合型农业

分布区域

温带大陆性气候区、热带草原气候区(澳大利亚西南部、东南部的墨累达令盆地)

生产、经营方式

种植业与畜牧业并重

特点

形成良性的农业生态系统,有效利用时间,市场适应性强(生产规模大,机械化水平高,商品率高)

区位优势

自然条件:

①气候温暖,光照充足,降水较多;②地势平坦开阔;③土壤肥沃;

④灌溉条件较好

社会经济条件:

①地广人稀;②市场广阔;③机械化水平高;④科技水平高,牧草和畜种优良;⑤交通便利;⑥