改变学生学习方式的关键是改善教师的教学行为.docx

《改变学生学习方式的关键是改善教师的教学行为.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《改变学生学习方式的关键是改善教师的教学行为.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

改变学生学习方式的关键是改善教师的教学行为

改变学生学习方式的关键是改善教师的教学行为

——我对数学教学的一些认识(发言稿)

陶维林

我是1968年开始当教师的,至今已37年了。

教了这么多年书总会有些想法,下面把我对数学教学的体会、对数学教学的理解向老师们做一个汇报。

诸多不当之处,敬请谅解或批评。

“课改”的关键是改变学生的学习行为,而关键的关键是改善教师的教学行为。

没有教师教学行为的改善,不可能有学生学习行为的改变。

一.不要培养恨数学的人,让学生喜欢你的课

我经常这样告戒自己。

我以为,是数学教师使学生恨数学的。

我收集到了一些证据。

有一些题目很刁钻,考细枝末节,犄角旮旯,考技巧。

比如:

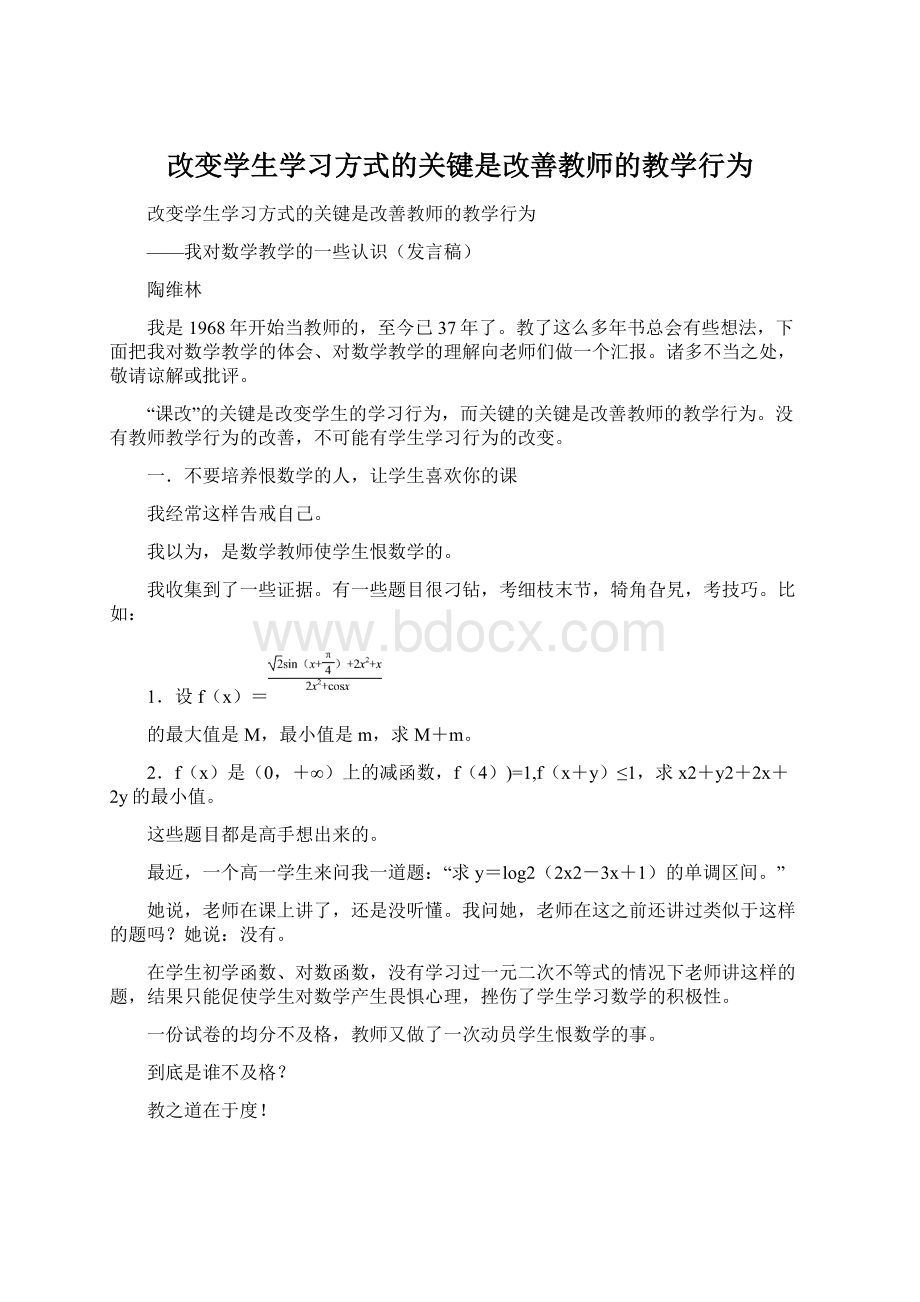

1.设f(x)=

的最大值是M,最小值是m,求M+m。

2.f(x)是(0,+∞)上的减函数,f(4))=1,f(x+y)≤1,求x2+y2+2x+2y的最小值。

这些题目都是高手想出来的。

最近,一个高一学生来问我一道题:

“求y=log2(2x2-3x+1)的单调区间。

”

她说,老师在课上讲了,还是没听懂。

我问她,老师在这之前还讲过类似于这样的题吗?

她说:

没有。

在学生初学函数、对数函数,没有学习过一元二次不等式的情况下老师讲这样的题,结果只能促使学生对数学产生畏惧心理,挫伤了学生学习数学的积极性。

一份试卷的均分不及格,教师又做了一次动员学生恨数学的事。

到底是谁不及格?

教之道在于度!

如果由于我的教学使学生恨数学了,那我一辈子都干了些什么?

多教一个学生,这个世界上就多一个恨数学的人,少教一个学生,这个世界上就少一个恨数学的人。

人生的价值成了什么?

你喜欢数学吗?

你不喜欢数学就无法让学生喜欢数学。

如果你喜欢数学,那为什么要把学生弄得恨数学呢?

让学生喜欢你的课,盼着你这个老师来上课,应该成为我们的追求。

去年,毕业20年回学校的一个校友对我说,是你教数学使我喜欢上了数学。

怎样让学生对你的教学感兴趣?

例1勾股树——勾股定理的教学。

例2一个轨迹问题——椭圆概念的运用。

创设有利于引起学生兴趣的情境,改变教学内容的呈现方式;逻辑性强的问题可以引发求知心理(如统计内容的逻辑性);让学生感受到所学内容的必要性(如概念产生的必要性);通过矛盾引发认知冲突(虚数的产生);一些具有挑战性的问题常常让人欲罢不能(一张纸如果折叠100次该多厚);设置悬念,让学生先猜一猜,想一想,不要轻易“捅破窗户纸”(转动的正方形)等等。

学生对你教的这门课有兴趣,课后就乐意做课外练习、看课外书、思考与这门课有关的问题,甚至将来走上了研究这门科学的道路。

有人说,好的教师不是在教数学,而是能激发学生自已去学数学。

教学的目的是引导学习。

有人认为,激发学习兴趣是教学的第一“公理”,是教学的“不变量”。

“知之者不如好知者,好知者不如乐知者。

”(孔子《论语·雍也》)只有学生“乐学”,才会主动地学。

还有,关心学生,让学生喜欢你这个人。

今年教师节学生给我发了一张《优秀教师合格证书》,还说了一大堆理由。

让学生喜欢你这个人,喜欢你上的这门课,喜欢你来上课。

二.是谁在学习?

数学学习是怎样进行的

我认为,从一个优秀的大学毕业生到一个合格的教师,琢磨学生是怎样学习的,怎样改变知识结构、发展认识能力的十分重要,也就是了解一些认知心理学的知识非常重要。

是谁在学习?

你的回答肯定是正确的。

问题在于,许多时候我们忘记了这一点。

把这一点想清楚,很多事就知道该怎么办好。

造成教学质量低的原因很多,忘记“是谁在学习”是其中之一。

我以为,经常想一想“体育老师是怎样上课的”,很有好处。

至少我经常这样想。

你见过体育老师说“同学们站好,我在跑道上跑五圈给你们看看”吗?

没有。

而“在跑道上跑五圈”给学生看看的数学教师并不缺少。

体育老师很清楚,要让学生锻炼身体,要增强学生的体质。

有的老师说:

“我都已经讲过n遍了,他们怎么还没有学会?

”这正说明,他们要学会不是光靠你讲。

下面的一些话我们应该耳熟能详。

陆游说:

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

”

不是自己的知识是无用的知识。

你对数学知识掌握得再好,如果不能成为学生的,那么,对于学生来说就是无用的。

带着对数学学习本质的认识来设计你的数学教学。

学习是学习者自己的感受、体验和思考、感悟,是任何其他人都代替不了的。

让学习者亲自动手、动口、动脑,亲自去做。

“饭要亲自吃,觉要亲自睡”。

没有学习者的体验、感悟的概括是无效的概括。

这样的教学是无效的教学。

有一次,一位老师来校试讲,内容是“平均变化率”.他先举了三个例子,有反映温度变化快慢的,有投资效率的,有反映运动速度的,等等.形式上也注意图形、表格、表达式兼顾.然后就告诉学生,象这几个例子那样,在数学中就称为“平均变化率”,给出平均变化率的概念,然后就是计算平均变化率的练习.教师可能认为,我已经把这个概念告诉你了,你该知道了.但是,数学教学不是“告诉教学”,概念不能靠学生“复制”,概念需要的是理解.

一定要让学生参与举例,参与概括,参与定义,参与对原理的解释。

(比如,平均变化率的概括,数列的概念,倾斜角的定义,数学归纳法的解释)

只有设法使学生卷入其中,强化亲身体验,启发内心感悟,激发心理共鸣,才能真正转化为认识客观规律、解决实际问题的强大武器。

经常想一想,学生离开你怎么办?

外因只有通过内因才能起作用。

在教与学的问题上,教师永远是外因。

下面的一些教学行为是需要改善的。

抢学生的话头,打断学生的发言,代替学生讲,代替学生写,代替学生想。

剥夺学生锻炼的机会。

不愿留给学生思考的时间。

学生的观察、思考尚未开始(或者刚刚开始),教师就开始提问,或者自己“分析”起来。

学生讲,教师写,当学生的“秘书”。

为什么不让学生自己讲,自己写。

即便暂时不会,写不出来,那就待会写的时候再来写。

要多让学生发表意见,在关键点上让学生有机会提出自己的见解。

教师多听少讲,参与到学生的活动中去。

学习是一个循序渐进的过程,从初步了解,到理解,到掌握,到运用,到灵活运用有一个比较长的过程。

初学阶段,就要求会做综合性强的题,不妥,也没有必要。

而初学阶段就对能力要求过高,对知识运用的要求过高是普遍现象。

(如刚学习过对数函数就要求学生做“求y=log2(x2-3x+1)的单调区间”这样的题目。

)当学生做不出来的时候教师总是埋怨学生,却不主动检查自己。

那能“一口吃成了胖子”,“一锹挖个井”?

比如,这样的题目“求证函数f(x)=-x3+1单调减”不会做,就不能完全认为是函数的单调性学得不好。

卡在对x

-x

的因式分解以及对代数式x

+x1x2+x

的变形以说明它是正数的处理上。

集合部分的教学4个课时是够的(我只用了4个课时)。

许多老师都跟我说“课时不够”,我以为其中一个原因就是,以集合为载体增加了许多东西(解一元二次不等式,或者解分式不等式,比较复杂的带参数问题的讨论等等,集合成了个“面子”),或者用于说明集合概念、运算的问题背景太复杂。

高一初学集合时没这个必要。

弗赖登塔尔认为,数学教育方法的核心是学生的再创造。

教师应该创造合适的条件,让学生在学习数学的过程中,用自己的体验,用自己的思维方式,重新创造有关的数学知识。

奥苏伯尔认为,学生有意义的接受学习,并不是将现成知识简单地“登记”到原有认知结构中去,而是要经过一系列的积极的思维活动。

因此,有意义接受学习是一个主动的过程。

可见,有意义的学习不是一个被动接受知识、强化储存的过程,而是用原有知识处理各项新的学习任务,通过“同化”和“顺应”等心理活动和变化,不断地构建和完善认知结构的过程。

三.必须培养学生主动学习的习惯

我们学校的校长提出,要培养将来社会领跑的人?

什么样的人将来能够领跑呢?

一个等待他人布置任务才知道有事干的人,不会成为领跑的人;一个人云亦云、不愿意独立思考的人不会成为领跑的人。

要让我们的学生将来成为领跑的人,就必须培养他们学会自己制定学习计划,自己安排学习生活,而不仅仅是等老师来布置学习任务。

要学生自己安排学习生活,我们就应该给学生一些自主安排的时间以及作出必要的指导。

比如,能否多安排一些自习课。

南京师大附中学生的特点是:

会自己找事干。

要逼着学生主动学习。

因为,主动学习是有效的学习。

写完题目,闭你的上嘴!

学生思考需要安静的环境。

不要帮学生读题目。

留下让学生思考的时间,待学生有了自己的思考后再组织交流。

“头发”与“脸庞”你要哪一个?

写完题目,转过身子,你看到的应该是头发,而不是等待你告诉答案的脸庞。

“合作交流”在当前的课堂教学中很时髦,但是数学学习首先提倡独立思考。

张奠宙先生、赵小平先生在文章中说:

数学不同于其他学科,需要进行逻辑化、符号化、数量化,其过程必定经历独立的、个性化的思考,因此,在“合作”之前必须先“独立”。

文章中还说:

“我们应该用自己的眼睛看合作学习,研究怎样合作才有效?

怎样合作则无效?

但没有人研究过,只是听别人说,把别人说的话当绝对真理。

”(见《数学教学》2007年第6期,“用自己的眼睛看课堂”一文。

)

因为指导青年教师的缘故,现在,我给青年教师提出的教学的基本过程是:

提出问题——留下时间,让学生自己想一想、画一画、做一做(先尝试着自己解决)——组织交流(上讲台讲,上黑板写,提问)——挖掘解决问题背后的思维过程(问一问“你是怎么想到的?

”“你凭什么这么说?

”)——归纳、小结,形成共识,形成结论,这样五个步骤。

企图“先有形后无形,从有招到无招”。

有人说“告诉学生3×5=15不是数学教学,问学生3×5等于几是数学教学”,就是指,让学生先想一想,自己去获得结论。

数学特级教师邱学华先生(常州)的“尝试教学法”只有四个字“先练后讲”。

你先试试,不会的我再讲,你会了我还要讲什么呢?

启发要恰时恰点。

打个比方,请学生到火车站去买张火车票。

任务提出后,让他去设法完成(步行,骑车,坐公交)。

他若向北走,你就启发一下,火车站在南面(让他自己发现火车站在南面更好)。

而实际的做法是,你拉着他的手,一起去火车站。

皮亚杰认为,认知发展的一个最主要的方面是儿童的能动作用,是认知主体的主动建构。

指导学生指定学习计划,指导学生学会组织学习。

应该经常检查学生学习计划的制订。

四.教会思考,教会学习

教什么比怎样教更重要。

到底要教学生什么?

首先是教数学,教数学知识,这是毫无疑问的。

但是“授人以鱼,不如授人以渔”,要教学生学会思考,学会想问题,学会研究问题,学会学习数学。

解题教学是数学教学的内容之一。

●教会思考——解题教学必须做的事。

我以为,研究怎样解题,让学生学会分析问题,学会跟数学题打交道的招招式式,掌握解题规律,可以少做些题,也能学好数学。

减轻学生过重的课业负担,我们可以有所作为。

建议大家看一看数学世界名著——乔治·波利亚的《怎样解题》、《数学的发现》。

链接:

波利亚著《怎样解题》.PDF。

在《数学的发现》(第二卷,刘景鳞,曹之江,邹清莲译。

内蒙古出版社。

1981年第一版)中,波利亚前后花20多页(32开),1万多字说了一道题:

给定棱台的高h,上底的一条边长a和下底的一条边长b,求正方棱台的体积F。

链接:

波利亚的怎样解题表。

相信你看了之后一定会对解题教学的认识有极大的提高。

例1在平面直角坐标系xOy中,已知平面区域A={(x,y)|x+y≤1,且x≥0,y≥0},则平面区域B={(x+y,x-y)|(x,y)∈A}的面积是()

(A)2(B)1(C)

(D)

拿到题目要讲“老虎吃天从何下口?

”

长话短说,至少做到九个字“有什么”、“干什么”、“怎么干”。

干什么?

(1)集合B所表示的区域是什么?

也就是点M(x+y,x-y)在哪里?

(2)设x+y=u,x-y=v.点M(u,v)在哪里?

有什么?

(3)条件有几个?

数一数!

3个!

(4)x≥0,y≥0,x+y≤1还告诉你什么?

怎么干?

u+v=2x,u-v=2y.

怎么知道要算u+v,u-v的呢?

用条件x≥0,y≥0呀.

(5)u+v≥0,u-v≥0,0≤u≤1,在直角坐标系uOv中所表示的区域在哪里?

弄清“此岸”、“彼岸”,再考虑是“架桥”还是“找船”。

有人说,差的教师做给学生看,好的教师“想给学生听”。

埋头解题是非常有害的.解题训练不等于思维训练.

只有当学生掌握了与数学题打交道的招招式式,掌握了解题规律之后,才能见到题目不害怕,从容面对。

许多时候,题目做不出来的原因是习惯不好,不会(逻辑地)思考,该做的事没做。

比如,条件有哪些?

你清楚吗?

要干什么?

你知道吗?

条件与结论的差异在哪里?

(解题的过程也是缩小差异的过程)等等。

只有教师解题教学的行为的改变,才可能改变学生的解题行为。

教师要关注学生的解题行为。

比如,他们花多少时间读题?

他们经常画图吗?

为结果而教(甚至追求结果),忽视过程的教育价值,仍然是当前教学中的普遍现象。

如果从“结果”这个意义上讲,点到直线的距离公式的教学,诱导公式的教学都可以简略。

而这些内容的教学承载着数学方法。

没有过程,没有学生自己的亲身体验、感受、概括,就不可能领悟数学思想,掌握数学方法。

数学思想、数学方法都不是靠教师告诉的。

我曾经跟高三的老师调侃:

“你讲的那道题不会做看来不行,但是,会做又怎么样呢?

”你一定会说:

“阴阳怪气,你是什么意思?

”我的意思是,不要仅要获得结果,还要追求获得结果产生的过程,尤其是思维过程,一定要反思,反思解题过程(分哪几个层次?

条件用哪了?

方法的评价,等等),解一道题就真正发挥一道题的作用,在“质”上下工夫,而不仅是数量。

解题教学不等于思维教学,解题训练不等于思维训练。

●必须把思维教学落到实处。

链接:

数学教学是思维的教学。

有些学生误认为,学好数学就是拼命做题。

学好数学必须多解题,这并不错。

训练是十分必要的,但傻练不是科学训练。

解决问题,更要研究问题。

要重视获得结果的过程的教育价值(哪怕是失败的);一定要反思、回顾,关注“算法”,帮助学生提炼,画龙要点睛,找出万变不离其宗的东西(减轻负担的途径之一)。

掌握方法,领会思想(尤其是思想方法),积累经验,把解决问题的原理交给学生。

经常问一问“你是怎么想到的?

”“你凭什么这么说?

”挖掘解题背后的思维过程。

数学是思维科学,数学教学是思维教学。

只有把思考当乐趣的人才能学好数学。

思考是数学学习的核心。

没有思考就没有真正的数学学习。

要学生学会思考,教师更要深入思考。

多采用变式教学(概念变式,问题变式),开放问题,给学生提出问题以示范,给学生以提出问题的机会,教学生自己提出问题,真正使学生的思维能力得到发展。

链接:

孙居国的课(图)。

在棱长为1的正方体中,棱长为1,E、F分别是A1D、AC上的

点,并且

=

,

=λ。

问题:

①当λ为何值时,EF//D1B;

②在①的条件下,EF与AC有何关系;

③当λ为何值时,EF//面D1DCC1。

●把研究问题的方法交给学生。

在由指数函数产生对数函数之后,我问:

我们应该怎样来研究这个对数函数,先列个计划。

经过交流,大家认为,应该:

先定义域,然后再画图象,接着是值域,奇偶性,单调性,图象是否过什么定点,等等。

“学会运用函数的图象理解和研究函数的性质。

”(《课程标准》语)

教“学”,包含教学生“会学”。

然后各自去研究。

叫4人板演。

他们还研究了其它性质(都是与指数函数过来的)。

如

(1)函数y=logax的图象与函数y=log

x的图象关于x轴对称。

为什么?

他们给出了两种理由。

(2)在x轴上方,对数函数y=logax的图象自左而右底数a越来越大。

他们也说出了两种理由。

(因为在x轴上边,对数函数y=logax的图象自左而右,底数a越来越大。

或者画直线y=1,真数等于底数,更明显)。

(3)当a>1时,若x>1,则y>0;若0<x<1,则y<0。

当0<a<1时,若x>1,则y<0;若0<x<1,则y>0。

(4)对数函数y=logax的图象与指数函数y=ax的图象关于直线y=x对称。

(暂时不要求证明“为什么”)等等。

你们是怎么研究的?

了解解决问题的过程。

归纳得到:

一方面,紧紧抓住与指数函数的关系,另一方面,利用对数的性质,对获得的结论加以解释。

让学生亲自去做,“去跑5圈”。

教师越俎代庖的事做得太多。

而“学生力所能及的事让学生自己去做”是教学的一条基本原则。

哪些是该教师做的,哪些应该让学生去做?

要想清楚。

教师主导在哪里?

然后再提出对数函数是指数函数的反函数。

再问“反在哪里?

”因为此刻他们已经有了许多关于“反”的体验,给出反函数的意义就顺理成章,“自然流淌”。

关键是感受、体验,而不是为了名称。

名字在孩子诞生之后在起。

再比如,平均变化率的概念。

平均变化率主要是因研究变速运动在某一个时刻的瞬时速度而引起,是变化率的近似表示.是对平均速度,气球平均膨胀率,婴儿体重变化快慢,等等不同的事例的平均变化率抽象概括.

就是由

,

,

抽象出来.这是数学的特点,由具体到抽象,由特殊到一般.再加上几何直观,学生很容易理解.教学重心不是会计算平均变化率,40分钟当中有几分钟就够了.

教学中,不重视基本概念的教学也是普遍现象。

而

数学玩的是概念,不是技巧。

——中国科学院院士李邦河

要让学生学会学习,就要让学生参与教学过程。

参与概念的定义过程,参与数学意义建构的过程,参与思路寻找的过程,参与解题策略制订的过程……经历科学研究的一般过程,掌握科学研究的一般方法,学会研究问题,学会学习。

这是因为,在学校所学习的内容始终落后于社会的发展。

学生走上社会靠什么生存?

就是“会学习”。

会学习新的知识,会掌握新的技能。

培养会学习的能力十分重要。

这样,学生离开了学校,离开了老师,面对新的环境,新的知识,由于会学习,就会很快适应新的环境。

"国际21世纪教育委员会"向联合国教科文组织提出,把“学会认知、学会做事、学会合作、学会生存”作为教育的四大支柱。

●让学生参与概念的定义过程,让学生经历“再创造”。

凡是讲概念,都必须讲必要性、合理性。

让学生感受必要性,可以产生求知欲,增强学习的积极性;让学生参与定义,感受概念定义的合理性。

链接:

倾斜角的定义过程。

●孔子的启发式仍然是最好的教学方法。

孔子的启发式教学只有八个字:

"不愤不启,不悱不发。

"(《论语·述而》)就是通过问题把学生引入“愤”、“悱”境地,经过学生自己的思考与教师的启发,弄清问题,形成新的知识结构,提高认识能力。

链接1:

三垂线定理的教学。

链接2:

向量的数量积。

链接3:

垂径定理的变迁。

经过圆的弦的中点的直径垂直于弦,这个结论在椭圆中会怎样呢?

学习的过程就是一个不断地提出问题、解决问题的过程。

以“问题链“的方式组织教学内容,是比较好的教学方法。

数学教学应当从问题开始。

上课开始,莫过于提一个问题。

在教学中,教师最主要的任务之一就是提出问题,以及引导学生提出问题。

教师最重要的也是最困难的,就是“提——好问题”与“提好——问题”。

捕捉来自学生的问题更是一件困难的事情。

要练好基本功。

链接:

函数概念的教学。

●正确认识“教学任务”。

毫无疑问,每一堂都应该有教学目的、要求,有教学任务。

什么是“教学任务”?

除了数学知识的教学任务之外还有能力培养的任务,除了显性任务之外还有隐性任务。

尤其要注意“育人”这个大目标,而不能仅关注“知识”这个目标。

教学是一个动态生成的过程,有的事课前没有估计到但课堂上发生了,有的事课前有准备而课堂上并没有发生。

在“预设”与“生成”发生矛盾的时候,我会毫不犹豫地选择“生成”,只要对发展学生的知识、能力有利。

比如,在函数概念教学中,同学们在“射击时脱靶是否有成绩”上发生争论,而它的讨论,对认识概念中的关键词“每一个”、“唯一确定”很有意义,这样的讨论值得。

在讨论、交流活动中,同学们边讲边想,边想边讲,训练了思维,学会了概括,加深了对知识的理解,又培养了说理、表达的能力,还学会了倾听,学会了尊重,身心健康得到发展。

教学越民主,越尊重学生认知过程的课堂,“教学任务没有完成”的事就越容易发生。

为了某些知识目标暂时不能达成而赶“任务”,中断有意义的活动,那才得不偿失。

五.正确使用提问与板演这两个教学手法

怎样使学生参与教学过程,也就是用什么办法让学生来参与、感受、体验?

要研究教学方法。

●正确使用“提问”这一教学方法。

提问是教师组织下的全班的教学活动。

是教师与全体同学的交流,不是两个人之间的对话。

当然也有学生与学生之间的交流。

提问后,要舍得留下学生思考的时间。

要鼓励学生独立思考,也可以合作、交流,以便回答老师的问题。

教师提出问题后不要滔滔不绝,启发个不停,打搅别人的思考。

不要一旦有人举手就请他来回答,让知道的告诉还不知道的,代替教师来告诉。

否则,会遮盖其他学生还不会的真实情况。

在多数同学还没有得到认真思考,还没有结果的情况下更不能这样做。

教师要耐心倾听学生的回答,让人完整地表达意见,让人把话讲完。

不要发现他的意见与自己的“预设”相左就不高兴。

甚至打断他的发言,把教师的想法强加于他,强加于全体同学。

要尊重学生的思维过程,尊重他们的思维特点。

待他说完了后问:

“你说完了吗?

说完了请坐下。

”学生说完后,面向全体问“大家都听清楚了吗?

”“你们有什么不同意见,需要补充的吗?

”等等,组织交流。

教师不仅自己要注意听,还要关注其他学生是否都在注意听他讲。

问题应该有一定的思维价值。

不能变“满堂灌”为“满堂问”。

不需要问的教师就自己讲,并且讲好它。

●正确使用“板演”这一教学方法。

南京市教学研究室原主任特级教师王永健先生(今年有80岁了)说:

解放后,我在南京市第一女子中学教书,这所学校的前身是一所教会学校.学校教室四面都有黑板,这些黑板不是为出黑板报用的,而是为了让学生上黑板练习用的,一堂课可以让两三批学生上黑板,每批七八人,加起来有半数左右学生有练习的机会。

(见2005《数学通报》第5期,我对“精讲多练”的理解”)

板演就是学生在黑板上做练习。

显然,板演的人多一些好,而不是一两个。

这样,教师可以通过学生的板演了解学生学习的情况,以便调整教学策略。

让大家都来评价板演,来“当老师”,自己教育自己。

在教师的引导下,对板演做出小结,形成共识,实现教学目的。

教师要注意利用板演,利用“生成”,作为教育的材料,进行再教学。

我是1982年1月大学毕业后到附中工作的。

这个学校有着优良的教学传统。

当时,老教师告戒我们:

不当教书匠,要当教育家。

我想,当不了教育家,也不当教书匠。

这就需要多学习,多开展教学研究。

我的观点未必正确。

不当之处,敬请指正。

谢谢大家!

2009年10月31日于开封

教学的方法没有绝对的哪种好,哪种不好。

应该针对实际情况采用不同的教学方法。

每一堂课都可能既有照本宣科,也有对话协商,或者问答式。

需要的是平衡、恰当。

2009年8月28日

例4前面学习过向量的加法、减法,大家想过没有,向量有乘法吗?

以至形成“欲知后事如何,且听下回分解”的效果。

等等。

要关注学生的学习行为

闭上嘴。

而学习是任何其他人都代替不了的。

必须亲自做,尤其是动脑。

读题目,做数学

多问问学生是怎么想到的。

思维过程。

字母给吓住了。

指数函数的教学。

同学们在初中学习过二次函数y=x2,你想过没有,把x与2的位置换一换成为y=2x,这是否得到了一个新的函数?

有这样的函数吗,请你举例说明。

指数函数性质的教学。

要尊重学生的认知过程。

要关注学生的学习行为。

“大家都听懂了吗?

”很少有教师问?

“你们有什么问题要问的吗?

”给学生提出问题的机会。

你喜欢数学吗?

你不喜欢数学就无法让学生喜欢数学。

我们深深爱着我们的陶老师,他上课从来不说一句废话,他的课思维