学年高三第二学期模块诊断语文 含答案.docx

《学年高三第二学期模块诊断语文 含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高三第二学期模块诊断语文 含答案.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

学年高三第二学期模块诊断语文含答案

山西大学附中

2018-2019学年高三第二学期3月模块诊断

语文试题

一、现代文阅读(10分)

实用类文本阅读(本题共3小题,10分)

阅读下面的材料,完成1-3题。

材料一:

近日,教育部公布了第二批1035所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校(以下简称“传承学校”)。

在全国中小学开展传承学校创建活动,旨在全面贯彻落实党的十九大精神,以社会主义核心价值观为引领,根植中华优秀传统文化深厚土壤,传承中华文化基因,引导青少年学生在学习中华优秀传统文化艺术、参与丰富多彩的美育活动的过程中,培育深厚的民族情感,增强文化自信。

第二批传承学校体现了三个特点。

一是实现了31个省(区、市)全覆盖,实现了城区、镇区和乡村学校的全覆盖。

二是传承项目种类丰富。

各地各校充分发掘传统文化资源,培育传承项目,各级非物质文化遗产项目占比近55%。

三是凸显育人特质。

传承学校以教育教学为基础,以实践活动为载体,以师资队伍建设为支撑,采取专兼职教师结合的方法,聘请社会艺术工作者、民间艺人、非遗传承人进校园开展传承项目教育教学活动。

以成果展示为助推,营造向真、向善、向美、向上的校园文化。

(摘自2018年2月7日中华人民共和国教育部网,有删改)

材料二:

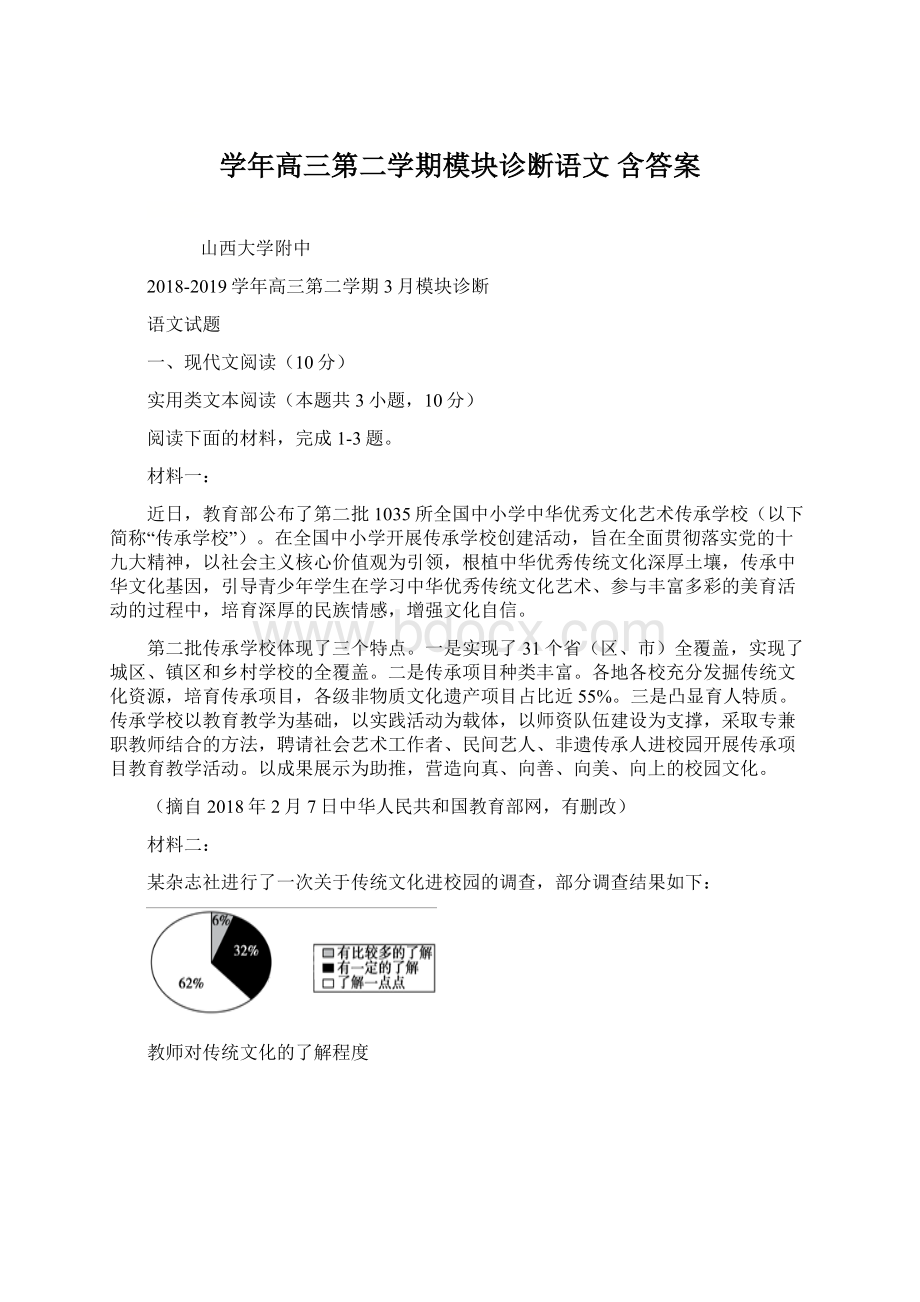

某杂志社进行了一次关于传统文化进校园的调查,部分调查结果如下:

教师对传统文化的了解程度

教师眼里导致活动开展困难的因素

材料三:

2014年,教育部印发了《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,要求把中华优秀传统文化融入课程和教材体系,有序推进中华优秀传统文化教育。

然而,轰轰烈烈的活动之后,不少学校发现,师资缺、涵养浅,不系统,课时紧、不持久,家校分……成为实践中几乎所有学校都要面对的问题。

弘扬传统文化,学校是最现场,课堂是主阵地,教师是基础。

“教师本身的素养、人文价值,学术专业水平和教书育人的精神非常重要。

仅从这三个方面来说,我们传统文化教育的师资仍很欠缺。

”在中国人民大学国学院教授袁济喜看来,教师数量不足、内涵不够使系统的传统文化教育难以展开。

“当前,传统文化进校园以一种嵌入式、掺沙子式的模式开展,是对现有教育体制的有益补充,应该充分肯定这种进步。

”在袁济喜看来,当下主要是在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等,要与现在的西式教育体系融合还需要一个过程。

(摘自2016年12月17日《中国教育报》,有删节)

材料四:

传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,校园文化要有活动设计方案,扩大师生参与度。

校园文化活动的目的不是比赛拿奖,少数特长生参加的活动虽然有“看点”,但受众面不广,要提供给更多学生锻炼成长的机会和平台。

从学理上而言,文化有“道”与“术”两个层面。

“道”是理念,是文化的内核、本质;“术”是形式、方法。

“道”承载的是价值观体系,抽去“道”,文化将成为没有生命的空壳。

两者孰轻孰重,毋庸赘言。

因此,传统文化进校园不是简单地开展一系列文体活动来“堆积”,不能仅仅停留在活动层面,而要不断挖掘校园文体活动的思想内涵。

校园文化其实也是一种和谐文化,和谐能激活教育的潜力,成为促进教育教学发展的正能量。

对于传统文化教育存在的“弱势”问题,要整合现有教材,结合师生需求,进行板块式的专题教育,形成有学校特色的校本课程,真正实现课程育人。

当前,“互联网+”浪潮如火如荼,要充分利用网络优质资源进行传统文化教育,来弥补师资不足的“短板”。

(摘自2017年12月6日《中国教育报》,有删改)

1.下列对材料相关内容的表述,不正确的一项是( )。

(2分)

A.第二批传承学校覆盖了31个省(区、市),传承项目种类丰富,其中各级非物质文化遗产项目占比近55%。

B.弘扬传统文化,学校是最现场,教师本身的素养、学术专业水平和教书育人的精神都影响着传统文化进校园的成效。

C.在导致传统文化教育活动开展困难的因素这一问题的认识上,被调查教师与袁济喜教授的看法截然不同,被调查教师普遍认为课程设置是主要因素。

D.文化有“道”与“术”两个层面,传统文化进校园,在活动层面开展文体活动主要体现为“术”,不断挖掘文体活动的思想内涵则主要体现为“道”。

2.下列对材料相关内容的分析和理解,不正确的一项是( )。

(2分)

A.戏曲、书法、传统手工技艺等进校园是传统文化进校园,在现有课程体系中加入一些传统文化的元素也是传统文化进校园。

B.虽然近年来传统文化进校园活动开展得轰轰烈烈,但调查显示,比较了解传统文化的教师不足40%,这有可能成为制约传统文化进校园的一个因素。

C.当前传统文化进校园主要以嵌入式、掺沙子式的模式开展,虽然值得肯定,但不如在现有课程体系中加入一些传统文化的元素等方式好。

D.传统文化进校园更多的是一种熏陶和感染,开展具有文化内涵的校园文化活动有利于创建和谐的校园文化,促进教育教学的发展。

3.第三、四则材料报道的侧重点有什么不同?

请结合四则材料谈谈你认为有效开展传统文化进校园活动应采取哪些措施。

(6分)

二.古代史文阅读(54分)

(一)文言文阅读(本题共8小题,32分)

阅读下面的文字,完成4-7题。

常遇春,字伯仁、怀远人。

貌奇伟,勇力绝人,猿臂善射。

初从刘聚为盗,察聚终无成,归太祖于和阳。

未至,困卧田间。

梦神人被甲拥盾呼日:

“起起,主君来。

”惊寤,而太祖适至,即迎拜。

时至正十五年四月也。

无何,自请为前锋。

太祖曰:

“汝特饥来就食耳,吾安得汝留也”遇春固请。

太祖曰:

“侯渡江,事我未晚也。

”及兵薄牛渚矶元兵陈矶上舟距岸且三丈余莫能登遇春飞舸至太祖麾之前遇春应声奋戈直前敌接其戈,乘势跃而上,大呼跳荡,元军披靡。

诸将乘之,遂拔采石,进取太平。

授总管府先锋,进总管都督。

友谅薄龙湾。

遇春以五翼军设伏,大破之,通复太平,功最。

太租追友谅于江州,命遇春留守,用法产,军民肃然无敢犯,进行省参知政事。

从取安庆。

汉军出江游微,遇春击之,皆反走,乘胜取江州。

还守龙湾,援长兴,俘杀吴兵五千余人。

先是,太祖所任将帅最著者,平章邵荣、右丞徐达与遇春为三。

而荣尤宿将善战,至是骄蹇有异志,与参政赵继祖谋伏兵为变。

事党,太祖欲有荣死,遇春直前曰:

“人臣以反名,尚何可宥,臣义不与共生。

”太祖乃饮荣酒,流涕而戰之,以是益爱重遇春。

明年,太祖即吴王位,进遇春平章政事。

太祖复视师武昌。

汉丞相张必先自岳来援。

遇春乘其未集,急击擒之。

城中由是气夺,陈理遂降,尽取荆、湖地。

从左相国达取庐州,下吉安。

围赣州,熊天璃固守不下。

太祖使使谕遇春:

“克城无多杀。

苟得地,无民何益?

”于是遇春浚壕立栅以困之。

领兵六月,天瑞力尽乃降,遇春果不杀。

太祖大喜,赐书褒勉。

会元将也速攻通州,诏遇春还备。

进攻大兴州,遂拔开平。

师还,次柳河川,暴疾卒,年仅四十。

太祖闻之,大震悼。

赐葬钟山原,追封开平王,谥忠式。

配享太庙,肖像功臣庙,位皆第二。

(选自《明史•常遇春传》,有删节)

4.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()。

(2分)

A.及兵薄牛渚矶/元兵陈矶/上舟距岸且三丈/余莫能登/遇春飞舸至/太祖麾之/前遇春应声/奋戈直前/

B.及兵薄牛渚矶/元兵陈矶/上舟距岸且三丈余/莫能登/遇春飞舸至/太祖麾之/前遇春应声/奋戈直前/

C.及兵薄牛渚矶/元兵陈矶/上舟距岸且三丈/余莫能登/遇春飞舸至/太祖麾之前/遇春应声/奋戈直前/

D.及兵薄牛渚矶/元兵陈矶上/舟距岸且三丈余/莫能登/遇春飞舸至/太祖麾之前/遇春应声/奋戈直前/

5.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()。

(2分)

A.太祖,指先祖称谓,后多用来指开国帝王的庙号,这里指的是明代开国皇帝朱元璋。

B.进,“晋升官职”,古汉语中,表示升官的词语还有“拜”“授”“拔”“擢”“转”“调”等。

C.参知政事,官名,协助宰相参与政事,明初行省沿元制设平章政事、左右丞、参知政事。

D.“配享太庙”指皇帝近亲或卓有功勋的皇亲及臣子,经皇帝允许可在死后享用太庙的待遇。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()。

(2分)

A.常遇春处事坚决,勇猛过人。

起初跟随刘聚为盗,后执意归附于朱元璋麾下。

在与元军对阵时,飞舟挥戈杀人敌阵,元军溃败。

B.常遇春善于用兵,军法严整。

在陈友谅攻下龙湾之后,常遇春设伏大败敌军。

太祖追击陈友谅时,常遇春奉命留守,城中秩序井然。

C.常遇春忠直敢言,深明大义。

邵荣谋反事发,太祖想赦免他的死罪,但常遇春认为谋反之罪不可饶恕,此后太祖更加器重欣赏常遇春。

D.常遇春听从圣命,不杀降将。

围攻赣州时,朱元璋告诚他攻城不可多杀。

于是常遇春围城六个月,敌将力尽而降,常遇春果然不杀。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)太祖曰:

“汝特饥來就食耳,吾安得汝留也。

”遇春固请。

(5分)

(2)而荣尤宿将善战,至是轿蹇有异志,与参政赵继祖谋伏兵为变。

(5分)

阅读下面的文字,完成8-11题。

杨士奇,名寓,泰和人。

早孤,随母适罗氏,已而复宗.贫甚.力学,授徒自给.建文初,集诸儒修《太祖实录》,士奇已用荐征授教授当行,王叔英复以史才荐.遂召入翰林,充编纂官。

成祖即位,改编修。

五年进左谕德。

士奇奉职甚谨,私居不言公事,虽至亲厚不得闻。

广东布政使徐奇载岭南土物馈廷臣,或得其目籍以进。

帝阅无士奇名,召问。

对曰:

“奇赴广时,群臣作诗文赠行,臣适病弗预,以故独不及”。

今受否未可知,且物微,当无他意。

”帝遽命毁籍。

仁宗即位,擢礼部侍郎兼华盖殿大学士。

时藩司守令来朝,尚书李庆建议发军伍余马给有司,岁课其驹。

士奇曰:

“朝廷选贤授官,乃使牧马,是贵畜而贱士也,何以示天下后世。

”帝许中旨罢之,已而寂然。

士奇复力言。

又不报。

有顷,帝御思善门,召士奇谓曰:

“朕向者岂真忘之。

闻吕震、李庆辈皆不喜卿,朕念卿孤立,恐为所伤,不欲因卿言罢耳,今有辞矣。

”手出陕西按察使陈智言养马不便疏,使草敕行之。

士奇顿首谢。

群臣习朝正旦仪,吕震请用乐,士奇与黄淮疏止。

未报。

士奇复奏,待庭中至夜漏十刻。

报可。

初帝监国时甚憾御史舒仲成至是欲罪之士奇曰陛下即位诏向忤旨者皆得宥若治仲成则诏书不信惧者众矣帝即罢弗治。

或有言大理卿虞谦言事不密。

帝怒,降一官。

士奇为白其罔,得复秩。

帝以四方屡水旱,召士奇议下诏宽恤,免灾伤租税及官马亏额者。

士奇因请并蠲逋赋,理冤滞,汰工役,以广德意。

民大悦。

士奇复请抚逃民,察墨吏,举文学、武勇之士,令极刑家子孙皆得仕进。

皆报可。

当是时,帝励精图治,士奇等同心辅佐,海内号为治平。

(节选自《明史·杨士奇传》)

8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()。

(2分)

A.初/帝监国时/甚憾御史舒仲成/至是欲罪之/士奇曰/陛下即位/诏向忤旨者皆得宥/若治仲成/则诏书不信/惧者众矣/

B.初/帝监国时/甚憾/御史舒仲成至是/欲罪之/士奇曰/陛下即位/诏向忤旨者皆得宥/若治仲成/则诏书不信/惧者众矣/

C.初/帝监国时/甚憾御史舒仲成/至是欲罪之/士奇曰/陛下即位诏/向忤旨者皆得宥/若治/仲成则诏书不信/惧者众矣/

D.初/帝监国时/甚憾/御史舒仲成至是/欲罪之/士奇曰/陛下即位诏/向忤旨者皆得宥/若治仲成/则诏书不信/惧者众矣/

9.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()。

(2分)

A.编修,古代官名,负责编纂国史等书籍。

明清时翰林院设置编修一职。

B.顿首,叩首,行礼时,头碰地即起。

因其头接触地面时间短暂,故称顿首。

C.夜漏,指夜间时刻,漏是古代滴水计时的器具,通常用铜壶滴漏。

D.墨吏,指才华很高的文官,常用以指学问精深、道德高尚的文臣学士。

10.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()。

(2分)

A.杨士奇幼时家垅境贫困,苦学有才。

他学习努力,家贫就教学生来维持生计;朝廷修纂《太祖实录》,他被推举,接着凭才华被召入翰林院。

B.杨士奇直言敢谏。

不俱权贵。

他反对地方