第三届互联网+大学生创新创业大赛守护生命说课讲解.docx

《第三届互联网+大学生创新创业大赛守护生命说课讲解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三届互联网+大学生创新创业大赛守护生命说课讲解.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

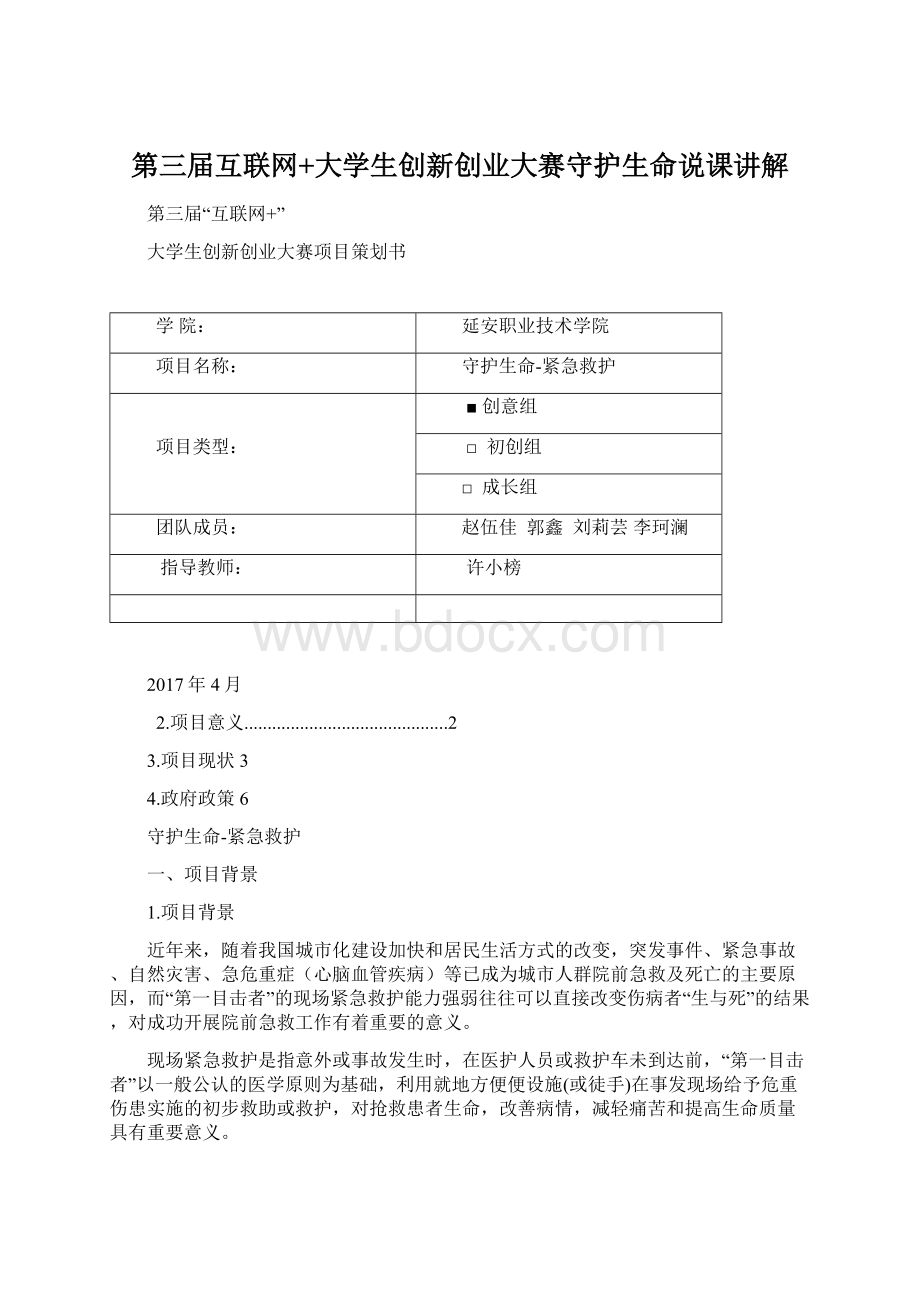

第三届互联网+大学生创新创业大赛守护生命说课讲解

第三届“互联网+”

大学生创新创业大赛项目策划书

学院:

延安职业技术学院

项目名称:

守护生命-紧急救护

项目类型:

■创意组

□初创组

□成长组

团队成员:

赵伍佳郭鑫刘莉芸李珂澜

指导教师:

许小榜

2017年4月

2.项目意义............................................2

3.项目现状3

4.政府政策6

守护生命-紧急救护

一、项目背景

1.项目背景

近年来,随着我国城市化建设加快和居民生活方式的改变,突发事件、紧急事故、自然灾害、急危重症(心脑血管疾病)等已成为城市人群院前急救及死亡的主要原因,而“第一目击者”的现场紧急救护能力强弱往往可以直接改变伤病者“生与死”的结果,对成功开展院前急救工作有着重要的意义。

现场紧急救护是指意外或事故发生时,在医护人员或救护车未到达前,“第一目击者”以一般公认的医学原则为基础,利用就地方便便设施(或徒手)在事发现场给予危重伤患实施的初步救助或救护,对抢救患者生命,改善病情,减轻痛苦和提高生命质量具有重要意义。

许多医学研究表明,严重伤害或疾病发生时,“救命黄金时间”仅为最初的几分钟至十几分钟。

事发现场每延迟1分钟抢救,病人的死亡率就上升3%,抢救成功率就降低10%。

例如严重外伤若能在伤后5-10分钟内给予现场紧急救护措施,伤后30分钟内给予专业急救处置,则18%-25%的伤者生命将因此得到挽救。

因此,说明现场急救及早介入非常关键。

但是,通常由于“120”热线无效占用,急救车调配不及时,甚至交通拥堵等原因,医护人员到达现场的时间往往远超过患者需要救治的黄金时间,导致患者因救治不及时,治疗效果不佳,甚至死亡。

北京市卫生局2007年公布的急诊死亡人数显示:

全年死亡62767人,死于家中的占到了49.74%。

“急救车到来之前,近一半的患者已经失去了生命。

”这是残酷的事实。

一瓣桔子卡死3岁男孩,胳膊刮伤夺取老人生命……

与此同时,我国现场紧急救护是由专业的救护人员展开的,长期以来公众对现场紧急救护存在错误认识,认为现场紧急救护是专业人员的事情,与己无关,造成我国公众现场紧急救护参与度低,基本处于不足或缺失状态。

2014年1月17日深圳女高管倒于地铁口,在120急救车到来之前的50分钟内,竟然没有任何人对她采取有效急救措施,120到达现场时患者已经死亡,这是公众现场紧急救护不足或缺失的典型案例。

公众现场紧急救护不足或缺失带来严重后果,究其原因与我国缺乏对广大群众开展普及现场紧急救护知识有很大关系。

因此,在“互联网+”背景下建设“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台,定期对公众进行现场紧急救护知识技能普及、培训,使广大群众掌握现场紧急救护技能,提高人们自救、互救的能力,对于提高院前急救水平及急救成功率具有重要意义。

2.项目意义

“现场紧急救护技能”志愿培训平台主要面向广大群众进行现场紧急救护技能知识的义务普及和培训,使广大群众掌握现场紧急救护技能,提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力,进而提高院前急救水平及急救成功率。

培训主要以现场的、初级的、易掌握的紧急救护知识和技能为主,充分考虑普及性、使用性和互动性,实行线上宣传和和线下培训同步走,突出通俗易懂、简明实用原则,力争实现15%以上的群众接受培训的目标,挽救患者生命,为医院处理赢得时间和治疗条件,从而使突发事件死亡率大大降低。

3.项目现状

“第一目击者”能够有效参与现场紧急救护是院前急救成功的直接保证,现场紧急救护体系建设和发展关键在于提高现场紧急救护知识技能的普及率。

西方发达国家公众的现场紧急救护知识普及率及成功率均较高,而我国公众现场紧急救护知识的普及和培训由于起步较晚,所以尚存在很多的问题。

(1)国外公众现场紧急救护培训概况

目前在欧美许多国家已经建立了完善的急救体系,并通过法律、法规对公众现场紧急救护培训的承担机构、培训时间、培训内容等做了明确的规定和要求。

①美国的公众现场紧急救护培训美国于1959年开始实施急救医疗,1973年美国协会通过了《急救医疗服务体系EMSS法案》,1976年完成了立法程序,形成了全国急救医疗网。

美国对普及现场紧急救护知识教育极为重视。

1966年美国心脏协会开始提倡在公众中普及心肺复苏初级救生术,在对公众现场紧急救护培训问题上规定,警察、司机、消防队员、大中学校师生都必须接受心肺复苏和现场抢救、自救的培训,要求1/3以上的公众学会现场紧急救护。

在美国,“第一目击者”被称为被认证的“第一急救目击者”,被认证的“第一目击者”,须经过40—60h的急救培训,并能够应对现场救护医疗的紧急情况。

现有资料显示,美国红十字会每年培训约12万公民,美国心脏协会每年约培训550万公民。

美国现已培训了约7000万“第一目击者”。

②瑞典的公众院前急救培训在瑞典,红十字会是公众现场紧急救护培训的承担机构,其每年有5.8万人参加急救培训,全国的急救培训有统一的教材和应急计划手册,所有的救援人员都必须经过规范化的培训后才能胜任救援工作。

根据相关数据显示,瑞典有45%的公众参加过心肺复苏技能的培训。

③英国的公众现场紧急救护培训英国政府非常注重对公民、警察进行现场紧急救护知识教育,使全民都掌握一定的急救技能。

国家健康服务组织和世界卫生组织于1998年提出的21世纪健康策略行动,讨论文件推荐专业人员和非专业人员均接受心肺复苏和急救技术的培训。

④其他国家的公众现场紧急救护培训世界上很多国家都重视公众的现场紧急救护。

澳大利亚认为社区急救知识教育和志愿者培训是提高受援能力的关键,其把对志愿者10h左右的培训认为是急救车服务中心的培训任务之一,澳大利亚接受过培训的公众占50%。

据日本某急救中心调查,大阪府地区内196所高中除16所以外,均进行了现场紧急救护普及教育(92%),一般为2—4学时,内容包括心肺复苏、止血法等。

(2)我国公众现场紧急救护培训概况我国公众现场紧急救护知识普及率及培训体系与国外存在一定差距。

众多研究显示,我国公众对于现场紧急救护知识培训,需求迫切。

通过调查显示,89.9%的驾驶员虽参加过简单急救培训,但心肺复苏、创伤急救及急性中毒的救治正确率均较低,而高校大学生中77.8%的学生却未接受过现场紧急救护技能的培训,但96.47%的学生渴望了解现场紧急救护知识;社区居民现场紧急救护基本理论知识和急救技能掌握情况均较差,曾接受过现场紧急救护培训并有实践经验的居民不足5%。

公共现场急救的不足和缺失是我国现有急救链的短板。

(3)陕西省公众现场紧急救护培训概况

据统计,陕西省公众现场紧急救护技能培训也不容乐观。

①缺乏系统、严格操作训练。

现有的有关现场紧急救护技能培训班往往只针对医院医护人员,并且着重理论教育、忽视技能操作,甚至不少随车医师也不能很好的掌握现场紧急救护技术,其他公众更是知之甚少。

②驾驶员、警察、导游等只进行过简单的上岗培训。

绝大多数驾驶员、警察、导游只经过简单的上岗培训,有的甚至连上岗培训也没有,只是知道一些注意事项和最简单的现场紧急救护知识,更未能掌握现场紧急救护技能,所以这些人员在急救中很难参与现场紧急救护。

③广大群众普遍缺乏现场紧急救护自救知识。

目前,不少学校及企业、公务员等虽有相关的培训读本,但教师不专业、传授知识点不到位;市民、工人、农民等则更是缺乏必要的现场紧急救护知识传播。

4.政府政策

随着城市现代化水平和社会文明程度的不断提高,作为院前急救重要组成的公众现场紧急救护日益被社会所重视,但我国法律法规尚未对公众现场紧急救护作出明确规定。

但值得注意的是,2016年7月29日上海市十四届人大常委会第三十一次会议表决通过了《上海市急救医疗服务条例》,该条例的一大亮点就是鼓励紧急现场救护;为了消除施救人的后顾之忧,在全社会营造积极参与急救的良好氛围,条例强调紧急现场救护行为受法律保护,对患者造成损害的,依法不承担法律责任;如果紧急现场救护对患者造成损害,经合法程序认定,可由政府予以补偿,同时条例提出,公共交通工具的司乘人员、学校教师、保安、导游以及自动体外除颤仪的使用人员,应当参加红十字会、院前急救机构等具备培训能力组织开展的急救知识和技能培训。

红十字会应当开展急救知识普及,组织市民参与社会急救培训,居委会、村委会应配合做好社会急救的全民教育。

二、项目概述

1.项目功能

“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台主要面向广大群众进行现场紧急救护技能知识的义务普及和培训,使广大群众掌握现场紧急救护技能,提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力,进而提高院前急救水平及急救成功率。

(1)培训主要内容

以现场的、初级的、易掌握的紧急救护知识和技能为主要普及、培训内容,主要包括以下几个方面:

①与急救医疗机构联系的方法(如何拨打120电话);

②四大生命体征(体温、脉搏、呼吸、血压)的监测;

③病情、伤势的初步判断;

④徒手心肺复苏技术(包括口对口人工呼吸、胸外心脏按压);

⑤创伤急救四项技术(止血、包扎、固定、搬运);

⑥常见意外伤害如气管异物、中暑、中毒、溺水、触电、烧烫伤等常见意外以及家庭急症的紧急救护;

⑦交通事故的现场紧急救护;

⑧火灾、地震逃生及现场救护;

⑨“驴友团”野外探险意外伤害现场救护;

⑩根据学员的需求和行业特点补充其它急救知识。

(2)培训对象

“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台主要培训对象为广大群众,包括社区居民、公安、文化、交通、商贸、旅游、建设、水利、电力、地质、林业、教育等行业中的管理人员、驾驶人员、服务人员、营业人员、导游及重点行业生产经营单位安全管理人员等

(3)培训方式

培训突出通俗易懂,简明实用,充分考虑其普及性、经常性、实用性和趣味性,实行线上宣传和线下同步走,以普及知识和培训技能为主。

①线上宣传主要是以建立“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台网站或APP为主,定期发布现场紧急救护知识、及时解答群众疑问、记录线下培训动态等。

②线下培训主要以理论知识讲授与实践技能操作相结合,加大现场紧急救护实操演练,现场提问解答,让受训人员有效参与互动。

(4)培训目标

以机关企事业单位为单元,实现30%以上的职工接受培训;以街道或居委会为单元,实现居民区15%以上的成年人接受培训。

2.项目特色

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台的特色主要有:

(1)公益性。

现有的公众现场紧急救护培训多以盈利为目的,而且费用相对较高,在一定程度上制约了广大群众学习的积极性。

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台突出公益性宣传,坚持义务培训,积极倡导广大群众参与学习现场紧急救护技能。

(2)普及性。

目前,现场紧急救护技能的培训对象主要是医务人员,对公众现场紧急救护技能普及培训很少。

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台主要针对广大群众进行现场紧急救护知识技能普及、培训,让公众现场紧急救护知识技能培训进入学校、社区、企业、公共场所等。

(3)实用性。

现有公众急救培训机构的培训内容大多未能考虑到非专业人员的学习能力,培训照搬对医学院校学生和专业急救人员的培训内容及方式,对毫无医学基础的学员来说学习难度较大。

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台突出“现场、初级、必需、易掌握”的特点,编写通俗易懂、简明实用的培训教材和宣传手册。

(4)连续性。

现场急救工作还为下一步全面医疗救治做了必要的处理和准备。

许多严重的工伤和疾病只有现场先进行正确的急救,及时做好伤病员的转送医院工作,在途中给予必要的监护,并将伤、病情以及现场救治的经过反映给接诊医生,保持急救的连续性,才有望提高危重伤病员的生存率。

如果坐等救护车或直接把伤病员送入医院,则会由于错过最关键的抢救时间,而使伤病员的生命丧失。

(5)网络宣传效应。

现有的网站应急救援板块内容陈旧,且服务对象主要是医务人员,内容过于专业化,不适应普及教育的需要。

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台建立“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台网站、APP、微信、微博等,专人维护,采用最新的网络技术。

内容采用文字、图片、视频等多种方式,遵循浅显易懂、简明实用的原则,进行基础的现场紧急救护知识技能宣传,让广大群众都能看得懂,能照着去做。

同时与公众有充分的互动,及时解答公众疑问,提高广大群众的学习积极性。

3.项目可行性分析

(1)公众需求量大。

目前我国尚无针对公众完善的现场紧急救护培训体系,公众急救技术培训需求量大,但培训机构、培训资源有限,公众获取急救知识的途径普遍缺乏规范化、系统化、科学化和常态化,最新相关研究结果显示陕西地区广大群众现场紧急救护知识知晓率低、对急救知识和技能均有获取需求,据调查陕西省延安地区87.18%的人群现场紧急救护培训意愿强烈,而72.3%的普通人群却因没有现场紧急救护技能而无力施救,充分表明建设“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台,为公众普及培训现场紧急救护技能的必要性。

(2)培训师资保障。

参与培训的师资主要由中级以上的医学专业教师、从事临床急救工作的优秀毕业生、经过理论实践考核合格的志愿者组成。

(3)设备耗材保障。

“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台可作为延安职业技术学院医学护理系学生实践教学平台,因此,延安职业技术学院可为“公众现场紧急救护技能”志愿培训平台提供前期现场培训的全部设备耗材。

4.项目运营模式

(1)“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台坚持把公众现场紧急救护普及培训工作作为一项以人为本的民生工程抓好抓实,突出公益性宣传,以义务培训为主,大力倡导人道救援精神和志愿服务理念,注重社会效益。

(2)培训团队可聘请的中级以上的医学专业老师及从事临床急救工作的优秀毕业生作为领队,也可通过现场紧急救护技能理论、实践考核合格的志愿者作为团队成员,组成一支具有扎实的理论基础与实践技能的“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训团队。

(3)“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台建设初期以延安市宝塔区为切入点,首先对高危、特种行业进行培训,对教育、公安、文化、交通、商贸、旅游、建设、水利、电力、地质、林业等行业中的管理人员、驾驶人员、服务人员、营业人员、导游及重点行业生产经营单位安全管理人员进行重点培训。

其次,在社区、公园、汽车站、火车站等人员密集的地点对公众进行现场紧急救护知识、技能的普及和培训,采用“滚雪球”的方法逐渐向全社会推广。

三、战略管理

1.组织使命

“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台主要使命就是为广大群众进行现场紧急救护知识技能普及、培训,提高全民的急救意识和自救互救能力,做到人人敢救、人人能救、人人会救。

2.组织目标

通过“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台的培训使广大群众掌握现场紧急救护技能,提高公众现场紧急救护的普及率,从而使“第一目击者”面临紧急事故发生时,在专业急救人员到达之前,能做到迅速判断伤(病)情、有效施救并做到及时正确呼救等现场紧急救护,有效防止伤情继续恶化,避免或尽量减少伤残和后遗症,挽救患者的生命,改变公众被动等待急救的局面,为专业人员院前急救奠定良好的基础,从而提高院前急救水平及急救成功率。

3.战略规划

第一阶段:

用时约1年,完成延安市宝塔区所辖学校、交通部门、旅游部门、“驴友团”、企业等单位的现场紧急救护普及培训工作;

第二阶段:

用时约1年,完成延安市宝塔区街道和社区居民的现场紧急救护普及培训工作;

第三阶段:

用时约3年,完成延安市其他县区相关单位现场紧急救护普及培训工作;逐渐扩展培训范围,完成整个陕北地区的现场紧急救护普及培训工作;

第四阶段:

用时约5年,完成陕西省其它地区的现场紧急救护普及培训工作。

四、管理体系

1.组织结构

本平台的组织结构如下图:

2.管理团队

(1)团队指导老师介绍

许小榜,医学护理系学工部副主任,平时工作积极,善于和学生沟通,同时,作为学工部副主任,又能有效与各系部门及其他部门进行协调。

(2)本团队是由延安职业技术学院的4名学生组成,来自医学护理系,在学习与工作中能够合理分工,默契搭配,同时具有良好的团队协作能力和社会实践能力。

姓名

个人能力特长

任务分工

郭鑫

动手能力强,沟通能力好,写作能力强,思维活跃,爱好广泛,专业知识扎实。

编写策划书,项目总体设计,现场紧急救护普及及培训

李珂澜

组织管理能力强,思维活跃,爱好广泛。

吃苦耐劳,富有牺牲精神。

编写部分策划书,现场紧急救护普及及培训

刘莉芸

演讲能力强,写作能力强,具有较强的急救理论和实践基础。

负责项目调研和现场紧急救护普及培训。

赵伍佳

沟通能力好,演讲能力强,曾获得全院辩论赛最佳辩手。

负责项目答辩、推广、调研、培训

3.人才引进和管理

本团队的管理人员将三年换届一次,同时不断面向医学专业、市场营销专业、计算机专业等招募志愿者,引进所需人才,并定期对医学专业志愿者进行现场紧急救护技能培训考核。

五、财务分析

资金的使用和来源如下表所示:

平台建设

阶段

资金筹集

(万元)

资金使用

资金来源

筹建期

5.2

办公场所建设,现场紧急救护器材、耗材和网站建设。

延安职业技术学院支持

初步发展期

1.0

广告宣传、业务联系、培训交通费、餐费等

延安职业技术学院支持

成熟期

10.0

现场紧急救护模拟人、器材、耗材、网站维护、业务联系、培训交通费、餐费、住宿费等

1、企业赞助;

2、政府相关经费支持;

3、对企业培训时收取交通费、餐费、住宿费等基本运行费

六、风险预测与防范策略

1.风险分析

(1)后续资金维持风险:

“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台主要以义务培训为主,前期费用主要有延安职业技术学支持,然而后期随着培训内容的扩展和培训地点的改变,培训所需的交通费、餐费、住宿费等基本费用会逐渐增多,“公众紧急现场紧急救护技能”志愿培训平台存在后续后续资金维持风险。

(2)人力资源风险:

本平台主要提供的服务是现场紧急救护培训,对急救知识层次高、实践能力强的人才需求很强。

目前本平台已建立了一支稳定的、高素质的人才队伍,但是,由于本平台属于公益项目,随着学生毕业,将会导致人才流动频繁,对本平台扩充人员、稳定队伍带来一定影响。

2.防范策略

(1)后续资金维持风险防范策略:

本平台在建设初期,面对公众的培训主要是以义务为主,资金来源、设备设施主要依靠学校支持。

在后续发展中,一是面对企业的培训将会收取培训交通费、餐费等基本运行费用。

二是将会与相关企业合作,得到企业赞助。

三是与政府部门合作,得到政府相关经费的支持。

(2)人力资源风险防范策略:

本平台每年将会招募掌握一定急救技能的志愿者,并对志愿者进行重点培训和考核,及时扩充团队成员,稳定队伍。