高中历史必修三专题三习题.docx

《高中历史必修三专题三习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中历史必修三专题三习题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中历史必修三专题三习题

必修三专题三

1.(2013·咸宁模拟)龚自珍在担任礼部主客司主事时曾说:

“我朝藩服分二类,其朝贡之事……自朝鲜至琉球,贡有额,朝有期。

西洋诸国,贡无定额,无定期。

”龚自珍所述反映了当时的中国()

A.已经产生“开眼看世界”的思想B.逐渐看清西洋诸国来华朝贡的实质

C.仍停留于“天朝上国”的政治幻想中D.对西洋诸国不定期朝贡心存不满

2.(2013·浙江名校联考)《海国图志》是中国第一部介绍西方历史地理、社会风俗的著作,但在当时的中国此书的印数不超过一千,后被列为禁书。

但在后来的日本此书被翻印几十万册,成为当时日本学习西方的启蒙读物。

据此,我们在分析此书的历史影响时,需要注意的事项有()

①分析书籍的内容②结合当时的历史背景③书籍的印数与读者的数量范围④书籍的知识缺陷

A.②③④B.①②③C.①②④D.①③④

3.(2013·泰兴测试)魏源在19世纪50年代介绍西方时写到,“西方人讲礼貌、正直、有知识,根本不应该称之为‘夷’”。

四五十年代的许多著作把西方人称“夷”,但在七八十年代这些著作再版时都改作“洋”了。

这种变化反映了中国()

A.对西方认识的逐步深入B.已经找到救国救民的正确道路

C.由闭关锁国到主动开放D.对西方外交政策由对抗到和解

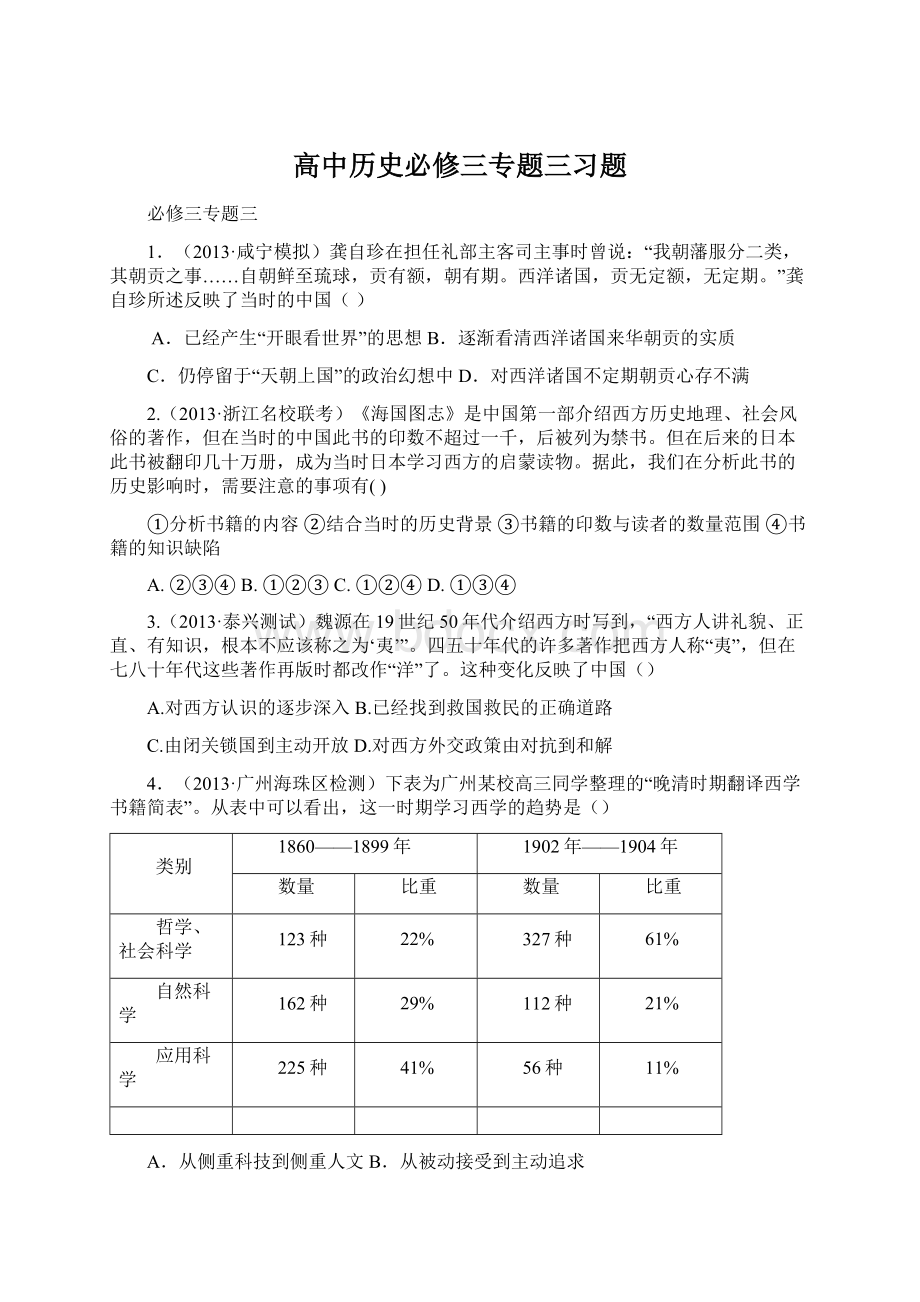

4.(2013·广州海珠区检测)下表为广州某校高三同学整理的“晚清时期翻译西学书籍简表”。

从表中可以看出,这一时期学习西学的趋势是()

类别

1860——1899年

1902年——1904年

数量

比重

数量

比重

哲学、社会科学

123种

22%

327种

61%

自然科学

162种

29%

112种

21%

应用科学

225种

41%

56种

11%

A.从侧重科技到侧重人文B.从被动接受到主动追求

C.从持续高涨到趋于停滞D.从全盘西化到中西结合

5.(2013·潍坊期中)一位清朝官员用一张纸条(上面写着“西方先进技术”)粘在墙上

(见下图)。

下列表述内容与该图的讽喻意义一致的是

A.“遗其体而求其用”B.“然欲自强必先理财”

C.“以忠信为甲胄,以礼义为橹”

D.“自强以练兵为要,练兵以制器为先”

6.福州船政局的中国工匠独立制造的“平远号”铁甲舰,其性能不亚于北洋舰队从国外购买的“远”字号战舰。

在甲午海战中,“平远号”一炮击中日本战舰“松岛号”水雷室,震惊敌军。

以上材料从一个侧面反映了

A.中国海军实力远超日本B.洋务运动培养了技术人才

C.中国海军将士英勇善战D.自造战舰性能优于外购战舰

7.(2013·洛阳模拟)有学者认为,“所谓洋务运动,乃是清朝统治者在汉族地主官僚和外国侵略者的支持下,用出卖中国人民利益的办法,换取外洋枪炮船只来武装自己,血腥地镇压中国人民起义,借以保存封建政权的残骸为目的的运动。

”对此理解正确的是()

A.深刻揭示了洋务运动的本质目的B.全面剖析了洋务运动的历史原因

C.准确阐释了“中体西用”的思想D.客观评价了洋务运动的历史作用

8.(2013·吉林摸底)华东师范大学夏东元教授认为,清政府在鸦片战争后为了维护统治必须面对两种敌对力量。

为了达到维护统治的目的,在对待敌对力量的方式、方法和手段上清政府都有所改变。

例如,1856-1860年间,清政府同时面对英法两国的侵略和太平天国运动,清政府无力同时应对,于是,清政府勾结英法,共同镇压太平天国运动。

清政府这一政治行动方针是

A.与反清力量势不两立B.“师夷长技以自强”C.对外来侵略妥协退让D.中学为体,西学为用

9.(2013·湖南五市十校联考)“一般来说,当帝国的权利来自一个人时,它便软弱;而当它来自千百万人民时则强大……如果学者、商人和老百姓都能关心民族的危机,那么这样的

人民将是聪明的,否则就是愚昧的。

”这种观点的最早倡导者应该是

A.鸦片战争中的新思想的代表B.辛亥革命时期资产阶级革命派代表

C.甲午战争后资产阶级维新派代表D.新文化运动中激进的知识分子代表

10.(2013·汕头质检)有学者认为:

“在中国国内,败给日本和拳乱的灾难性后果使统治集团认识到,继续阻止改革将是徒劳无益的。

其后十年之内发动的颇具朝气的现代化运动,引进了新观念。

”这里的所讲的“新观念”是指

A.师夷长技以制夷B.中体西用C.立宪代议D.三民主义

11.(2013·惠州调研)“儒教之所最缺点者,在专为君说法,而不为民说法。

”持有此主张的是()

A.李贽B.林则徐C.张之洞D.梁启超

12.(2013·东北师大附中月考)面对袁世凯复辟帝制,梁启超不仅拒绝袁20万元的收买,还毅然发表长文《异哉所谓国体问题者》,表示“在现行国体之下,而思以言论鼓吹他种国体,则无论何时皆反对之”。

此文传诵一时,这表明:

A.梁启超已经转变为资产阶级革命派B.梁启超在动员人们反袁过程中影响巨大

C.梁启超坚决拥护辛亥革命的一切成果D.梁启超借反对袁世凯主张复辟君主专制

13.(2013·长沙雅礼中学模拟)粱启超是中国揭示和宣传近代民族主义的第一人。

(1902年)他发表《论民族竞争之大势》,明确提出:

“今日欲救中国,无他术焉,亦先建设一民族主义之国家而已。

”根据材料指出梁启超表达出的“民旅情绪”的影响有

①推动维新思想的形成②唤起民众救亡图存的民族意识

③促成戊戌变法的开展④激励有识人士探索救国救民的道路

A.①②③B.①②④C.②④D.①②③④

14.(2013·南京调研)梅光迪说:

“吾国近年以来,崇拜欧化,智识精神上,已惟欧西之马首是瞻,甘处于被征服地位。

欧化之威权魔力,深印入国人脑中,故凡为‘西洋货’,不问其良否,即可‘畅销’。

然欧化之真髓,以有文字与国情民性之隔膜,实无能知者,于是作伪者乃易售其术矣。

国人……对于本国一切,顿生轻忽厌恶之心,故诋毁吾国固有一切,乃时髦举动,为戈名邀利之捷径。

”以下事件与上述说法相符的是

A.洋务运动B.戊戌变法C.辛亥革命D.新文化运动

15.1918年《东方杂志》发表文章——《迷乱之现代人心》。

文章认为:

盲目输入西方学说,导致国家基本政治道德原则丧失、精神破产,造成通俗主义、平凡主义受推重,盲从欧美之风盛行。

该文针对的是

A.中体西用思潮B.维新思潮C.马克思主义D.新文化运动

16.(2013·山西一模)1919年,鲁迅在《药》发表后说:

“《药》描写群众的愚昧,和革命者的悲哀;或者说,因群众的愚昧而来的革命者的悲哀;更直接地说,革命者为愚昧的群众奋斗而牺牲了,愚昧的群众并不知道这牺牲为的是谁……”这说明该作品的真正主题是

A。

抨击封建统治的愚民政策B.号召实现真正的民主政治

C.揭露中国社会的愚昧落后D.呼唤广泛深刻的思想解放

17.一位学者自述:

因为爱看地方戏曲,才对民间传说有大概的领略;又因为社会上流行思想革命,我才大胆提出打破传统学说的见解;也因为征集歌谣的缘故,而注意到许多风俗材料。

这位学者最可能受到下列何种风气的影响?

A.乾嘉时期的考据学风B.晚清时期中体西用说C.民国初年新文化运动D.文革时期的破旧立新

18.(2013·辽宁五校协作体联考)新文化运动的先驱者认为,封建“三纲”(君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲)是控制人们思想的枷锁,造成了人们在政治上和家庭生活上的不平等。

该材料强调的是

A、人性的解放B、人们政治地位的平等C、民主与科学D、平等与博爱

19.(2013·湖北名校联考)张謇在《致袁世凯书》中写道:

“日俄之胜负,立宪专制之胜负也。

今全球完全专制之国谁乎?

一专制当众立宪,尚可幸乎?

日本伊藤、板垣诸人,共成宪法,巍然成尊主庇民之大绩,特命好耳。

论公之才,岂必在彼诸人之下?

”这段话表明张謇

A.支持袁世凯阻止革命进程B.反对袁世凯的称帝活动C.希望袁世凯推动立宪进程D.预见到裒世凯会复辟称帝

20.(2013·武汉调研)陈独秀认为:

“无论政治学术道德文章,西洋的法子和中国的法子,绝对是两样,断不可调和迁就的……若是决计革新,一切都应该采取西洋的新法子,不必拿什么国粹、同情的话来捣乱。

”这表明陈独秀

A.主张推翻封建专制政体B.推崇西方民主与科学思想

C.积极宣传社会主义思想D.主张辩证看待中国传统文化

21.(2013·浙江名校联考)1919年,陈独秀在《立宪政治与政党》中指出:

“立宪政治在19世纪总算是个顶时髦的名词,在20世纪的人看起来,这种敷衍不彻底的政制,无论在君主国、民主国,都不能够将人民的信仰、集会、言论、出版自由权完全保住,不过做了一班政客先生们争夺政权的武器。

”这表明他

A.否定中国传统文化B.倡导民主共和政体C.反对学习西方文化D.转变救国探索方略

22.(2013·湖北重点中学联考)蔡元培曾经将新文化运动与文艺复兴相提并论。

他于1934年在《中山文化教育季刊》创刊号上发表的文章中写道:

“吾人一说到文化运动,就不能不联想到欧洲的文艺复兴,因为它实在是文化运动上最显著的一个例证。

……观察我国的文化运动,也可用欧洲的文艺复兴作一种参证。

”蔡元培将新文化运动与文艺复兴相提并论,其原因是两者

A.都提倡吸收外来文明B.指导思想皆为理性主义C.内容都蕴涵人文主义D.都主张古典文明的复兴

23.(2013·洛阳模拟)陈独秀主张“崇实际而薄虚玄”、“实利的而非虚文”的伦理观念,力倡“生活神圣”、“利用厚生”,强调现代……社会利益由个人利益积合而成,自利心和公共心为经济之两大砥柱。

对材料观点的准确解读是

A.导致社会私欲的膨胀B.肯定传统经世致用思想C.批判儒家重义轻利观D.有利于马克思主义传播

24中国近代史经常提到“近代化”一词。

“近代化”从生产力的角度来说,是指采用机器生产;从政治方面来说,是要求民主政治;从思想文化方面来说,是主张天赋人权,要求民主权利。

下列哪些运动推动了中国近代化

①辛亥革命②新文化运动③义和团运动④洋务运动

A.①③④B.①②④C.①②③D.②③④

25.从洋务运动“中学为体,西学为用”到康有为“托孔改制”,从三民主义到新文化运动,一些激进派提出全盘西化、“打倒孔家店”的口号,造成近代西学地位不断提高,以儒家思想为主要内容的中学地位不断下降,这主要是因为

A、中国半殖民地半封建社会逐步加深B、西方列强的侵入,西学涌入中国

C、中国社会的变化和逐步转型D、知识分子思想逐渐激进

26.二十世纪初,《浙江潮》载文《民族主义论》有“三十年来之制造派,十年来之变法派,五年来之自由民主派”之说。

这一说法反映了当时中国()

A.政党力量多元化B.政权更替频繁C.社会思潮演进加快D.民主革命进程加速

27.(2013·长沙雅礼中学模拟)任何一种思想的传播无不在一定的历史条件下发生,任何一种思想理论在其传播过程中无不烙上了主体性选择的烙印。

在中国,最早选择马克思主义的“主体性”因素主要是

A.具有革命思想倾向的知识分子B.主张民主革命的政治团体

C.代表无产阶级的先进组织D.寻求救国之道的激进民主主义知识分子

28.18年孙中山著《孙文学说》指出:

“始知徒致国家富强、民权发达如欧洲列强者,犹未能登斯民于极乐之乡也。

是以欧洲志士,犹有社会革命之运动也。

余欲为一劳永逸之计……”材料中的“一劳永逸之计”应该是

A.驱除鞑虏B.创立民国C.平均地权D.扶助农工

29.“民众以为清室退位,即天下事大定,所谓‘民国共和’则取得从来未有之名义而已。

至其实质如何,都非所问。

”这反映出

A.民众的思想觉悟已经提升到了很高的程度B.民众将推翻帝制与‘民国共和’混为一谈

C.清政府已经不得民心D.推翻帝制已成为民众的心声

30.徐中约在《中国近代史:

1600-2000,中国的奋斗》一书中指出:

“革命与民国并未带来预期的和平与秩序,民国时期较以前经历更多的痛苦与失序,它重现了传统上紧随王朝衰亡而来的失序与混乱。

”这表明

A.相较于推翻旧制而言,建立新制更难B.辛亥革命没有带来社会进步

C.革命比建国更重要D.民国时期的社会重建没有任何成效

1.(2014·浙江金丽衢十二校一模)右图是中国近代一部著名的思想文著。

它()

A.编者为近代睁眼看世界的第一人B.体现了中国草书的传统艺术特色

C.提出了“师夷长技以自强”口号D.迈出了近代中国学习西方的第一步

2.(2014·河南洛阳一模)晚清时期,一些仁人志士在意识到中国落后于西方的同时,却又鼓吹“西学中源说”:

如薛福成认为,“所谓西学者,无非中国数千年所创,彼袭而精究之,分门别类,愈推愈广,所以蒸蒸日上,青出于蓝也”。

就是作为西方政治制度重要组成部分的议院,也成了中国的发明,梁启超认为,“《洪范》之卿士,《孟子》之诸大夫,上议院也;《洪范》之庶人,《孟子》之国人,下议院也”。

这种历史现象的出现()

A.是对“中体西用”思想的传承B.有助于推动当时向西方的学习

C.为学习西方找到了科学的依据D.受国人盲目排外旧观念的影响

3.上海师范大学萧功秦教授指出:

“中国人中的世俗理性的最初觉醒,并不是人权自由的启蒙意识,而是这种为民族生存而激发的以务实地摆脱危机为目标的避害趋利的意识。

”其中世俗理性的最初觉醒指的是()

A.明末清初的“工商皆本”意识B.魏源“师夷长技以制夷”的思想

C.洋务运动的“中体西用”主张D.辛亥革命民主共和的思想

4.(2014·安徽黄山一模)王韬在《弢园文录外编》中记载“维新以来,崇尚西学,仿效西法,一变其积习,而焕然一新,甚至于改正朔,易服色,几与欧洲诸国无异。

盖其意以为非此不足与之抗衡也,然日本自此财用益绌,帑藏益虚,国债积至巨万,外强中槁,难持久远。

”对该观点分析正确的是()

A.肯定明治维新文明开化B.客观指出明治维新不足

C.主张全面借鉴明治维新D.反映甲午战前国人观念

5..(2014·山东济宁期末考试)梁启超曾这样评价洋务派:

“知有兵事而不知有民政,知有外交而不知有内治,知有朝廷而不知有国民,知有洋务而不知有国务。

”据此,可判断出他()

A.反对学习西方的先进技术B.主张发动民众来抵抗外来侵略

C.已认识到洋务运动的缺陷D.要求同西方建立平等外交关系

6.恭亲王奕曾说:

“中国(甲午战争)之败,全由不西化之故,非鸿章之过”。

这里,奕可能会()

A.主张“全盘西化”B.否定维护旧制度的一切做法

C.要进一步发展近代化D.提出“政治革命”和“社会革命”目标

7.(2014·山东日照校际联合检测)“鸿章当功名鼎盛之时,自恃过高……以为中国之政教文物风俗制度,无一不优于他国,所不及者惟枪炮、轮船、铁路、机器。

故练兵不知有兵之本,筹饷不知有饷之源,支支节节,终无所成,皆由所取。

“(孟世杰《中国近百年史》)作者批评洋务派()

A.骄傲自大,为个人捞取私利B.以“中体西用”为指导思想

C.无勇气突破保守势力的阻碍D.军事为重点,忽视民用工业

8.(2014·吉林摸底考试)甲午战争后,维新运动迅速兴起,针对洋务派提出的“中体西用”的方针,维新派指出,“体”与“用”是不可分的。

中学有中学的“体”与“用”,西学有西学的“体”与“用”,把中学之“体”与西学之“用”凑在一起,就如同让“牛体”产生“马用”一样荒谬。

维新派与洋务派分歧的实质是()

A.要不要社会革命B.要不要以革命手段推翻清王朝

C.要不要在中国兴办近代企业D.要不要学习西方的政治制度与思想文化

9.(2014·四川凉山一模)维新派认为教育“不当仅及于士,而当下达于民;不当仅立于国,而当遍及于乡”;“必使四万万之民皆出于学”(中国近代史资料丛刊械戌变法》),材料主要反映了()

A.古代教育向近代教育的转型B.维新派全民教育的理念

C.维新派认为教育应该为变法服务D.维新派开启了中国教育近代化

10.下图所示为1904年驻日大使杨枢的一则奏折(部分),造成该情况的主要原因是()

A.甲午战争后国人的救国思潮由物质层面转向制度层面

B.甲午战败后,国人救国求速成,学习文科较易入门

C.日本近代化起步时间短,科技不如欧美发达

D.中国儒家文化传统一向重道轻器,重人伦轻科技

11.(2014·广东六校第二次联考)维新派指出,洋务运动“利未一见,弊已百出”的根本原因在于“变法不知本原”。

维新派所讲的“本原”是()

A.专制制度B.工业经济C.传统儒家思想D.民主制度

12.1875年,郭嵩焘奏称:

“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾,造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也……将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。

”这一认识()

A.是中体西用论的具体表述B.对洋务派思想有所突破

C.反映了顽固派的政治主张D.奠定维新变法的思想基础

13.(2014·河南郑州一模)当代史学家喻大华认为,“维新变法的理论主要来自于康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》。

前者以繁琐考据的方法把维护封建制度的经学论证为‘伪经’,后者把孔乎塑造成‘托古改制’的形象,以作为维新变法的护符,并把今文经学的‘三世说’和西方进化论结合起来,说明历史的进化。

以下关于康有为变法理论的说法中正确的是

A.形式上是新颖的B.方法上是激进的C.学术上是科学的D.思想上是落后的

14.(2014·安徽皖南八校第一次联考)20世纪初梁启超指出:

“吾中国言民族主义者,当于小民族主义之外更提倡大民族主义。

小民族主义者何?

汉族对于国内他族是也。

大民族主义者何?

合国内本部属部之诸族以对于国外之诸族是也。

”其大民族主义观念在当时的主要价值是()

A.协调民族矛盾,缓和社会局势B.突破传统“天下观”,否定专制

C.凝聚社会力量,挽救民族危机D.追赶世界潮流,推动改良变革

15.(2014·湖北部分重点中学高三第一次联考)英国哲学家赫伯特·斯宾赛创立了以“适者生存”为核心内容的社会达尔文主义,以此来捍卫进化论。

近代中国知识分子严复接受并传播了进化论。

两者给东西方带来的共同影响是()

A.否定了上帝的权威B.改变了部分知识分子的世界观

C.直接导致了中英两国的政治改革D.开始了民主、科学对民众的启蒙

16.(2014·吉林普通中学摸底考试)学者冯兆基认为:

“清末改良派倡导的是民权而不是民主,康有为、严复和黄遵宪等人都提倡民权,反对民主。

梁启超也刻意分辨民权、民主之别……梁氏的新民说,乃是现代国家公民的意思。

公民为国家服务,主要不是为争取个人自由与利益。

”材料反映了清末()

A.维新派提倡的民主是强调个体的尊严权利B.梁启超眼中的民主忽视国家的整体利益

C.维新派对民主的多元理解D.民主是立宪政体的核心思想

17.(2014·安徽黄山一模)学者费正清认为:

“军阀时代既是乱世也是富有创新精神的时代……1916年之后的十年中形形色色的思想实践和试验毫无拘束地涌现出来。

”能用来支撑该观点的是()

①陈独秀发表《文学革命论》②李大钊发表《我的马克思主义观》

③孙中山提出“节制资本”④毛泽东提出“工农武装割据”理论

A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④

18.(2014·山东济宁期末考试)1918年,胡适在文章中指出:

“我们所提倡的文学革命,只是要替中国创造一种国语的文学。

……国语没有文学,便没有生命,便没有价值,便不能成立。

”由此可见,新文化运动中的文学革命()

A.根本目的在于彰显文学的价值B.被赋予了民族主义的使命

C.把斗争矛头直指外国文化侵略D.利于中国传统文化的复兴

19.(2014·江苏南京、盐城一模)陈独秀在20世纪初曾说:

“我们反对孔教,并不是反对孔子本人,也不是说他在古代社会毫无价值。

”不是“因孔子之道之不适合于今世”,而是因为“今之妄人强欲以不适今世之孔道,支配社会国家,将为文明进化之大阻力也”。

这主要说明陈独秀当时()

A.认为孔子是近代中国文明进化的最大阻力B.全面反对孔子为代表的儒家文化传统

C.试图建立一个以西方社会为模板的国家D.强烈反对假借孔教而实施复辟帝制的活动

20.(2014·湖北武昌调研)某学者说:

“‘孔家店’倒了,孔子往何处去?

是回到王朝中国,为他重建圣人牌位,还是回到民间社会,确立其文化个体性?

”该学者旨在()

A.支持打倒“孔家店”的提法B.反思新文化运动的基本主张

C.否定袁世凯尊孔复古的逆流D.主张重建中国的儒学思想体系

21.(2014·河南洛阳一模)西方共和观念传人中国后,当时的人们认为“共和”必须包括对政府权力的宪政约束。

据《新青年》中“共和”、“民主”两词的使用频率统计,“民主”一词的使用次数在1918年时还远远少于“共和”一词,而从1919年1月开始反超“共和”。

上述变化反映()

A.民主启蒙思想的影响深入人心B.马克思主义的广泛传播

C.五四运动推动了新文化运动的发展D.先进知识分子对资产阶级共和国的失望

22.(2014·山东济南部分学校调研)李敖在《纠正人们对“五四”的错误认识》一文中写道:

“五四运动把胡适所希望的一个单纯的文化运动转变为政治运动,扰乱了他那为中国建立非政治的文化和思想基础的梦想,对这个梦想的达成而言,五四显然是一条岔路。

”以下对此观点中“岔路”一词最恰当的解释应该是()

A.五四运动揭开了新民主主义革命的序幕B.认识到中国社会的半殖民地特征

C.五四运动改变了新文化运动的发展轨迹D.五四运动继承了胡适解放思想的初衷

23.(2014·黑龙江大庆第一次质检)胡适说“我们肯往前看的人们,应该虚心接受这个科学工艺的世界文化和它背后的精神文明,让那个世界文化充分和我们的老文化自由接触,自由切磋琢磨,借它的朝气锐气来打掉一点我们的老文化的惰气和暮气”。

这表明胡适的主张是

A.中学应充分世界化B.全盘接受西洋文化C.保存中国固有的文化D.中学为体西学为用

24.1895年,严复翻译《天演论》,宣扬“进者存而传焉,不进者病而亡焉”的思想。

1916年,陈独秀认为:

“求适今世之生存,则根本问题,不可不首先输入西洋式社会国家之基础。

”以上材料反映的中心问题是()

A.“进化论”成为中国各阶层普遍接受的理论B.晚晴到民国初年中国思想界没有实质性变化

C.救亡图存是当时社会思考的焦点D.中国欲改变命运必须引进西方的制度

25.(2014·湖南永州一模)毛泽东曾说,陈独秀为“思想界的明星”,李大钊是“我真正的老师”。

这主要是因为()

A.毛泽东曾经就读于陈、李任教的北京大学

B.在陈、李影响下,毛泽东接受了马克思主义,逐步成为马克思主义者

C.陈、李是新文化运动、五四运动的发起人和领导者

D.陈、李是中国共产党的创始人和领导者

26..(2014·云南昆明第一次摸底)李大钊在北京大学的一次演讲中说:

“我老老实实讲一句话,这同战胜的,不是联合国的武力,是世界人类的新精神。

不是那一国的军阀或资本家的政府,是全世界的庶民。

……这新纪元的世界改造,就是这样开始。

资本主义就是这样失败,劳工主义就是这样战胜。

”李大钊演讲的目的是()

A.弘扬民主科学的时代精神B.号召工人罢工响应学生运动

C.推动中国思想界学习苏俄D.颂扬五四运动取得的胜利

27

.(2014·广东惠州三模)右图为1912年2月15日孙中山率南京临时政府官员拜谒明孝陵(朱元璋陵寝)。

在祭文中,孙中山向“我高皇帝在天之灵”报告“光复汉室”的喜讯,并且说,能够取得这一胜利,正是靠“我高皇帝在天之灵”的启迪所赐。

这说明()

A.革命派有狭隘的民族主义观念B.朱元璋的反元事